巴尔特的文化符号学与“文化主义范式”的确立*

肖 伟 胜

(西南大学 文学院,重庆市 400715)

巴尔特的文化符号学与“文化主义范式”的确立*

肖 伟 胜

(西南大学 文学院,重庆市 400715)

摘要:与索绪尔把语言学作为符号学的一部分相反,巴尔特把符号学看作是语言学的一部分。巴尔特在《物体语义学》《符号学原理》等符号学篇什中,通过引借与改造结构语言学的术语,主要围绕着四对核心概念即“语言/言语”“能指/所指”“组合段/系统”“外延/内涵”展开,初步构建起文化符号学术语系统。巴尔特文化符号学催生出了人文科学的“文化主义范式”,并使之得以正式确立,为语言学与文化研究紧密结合在一起的研究取向打下了基础,并提供了方法论上的原则。

关键词:巴尔特;文化符号学;文化主义范式;方法论

如果说人类学家列维-斯特劳斯首次运用语言-符号学模式对原始文化进行了结构主义阐释,那么,罗兰·巴尔特(Roland Barthes)则是运用与列维-斯特劳斯几乎同样的模式对流行服饰、饮食、家具、摄影等当代大众文化现象进行解读。虽然巴尔特在学术生涯的后期转向后结构主义的文本模式,但在早期著作中非常倚重索绪尔、叶姆斯列夫等语言学家的观点,和列维-斯特劳斯一样,他主张语言符号系统实为一切非语言符号系统的基础或构架。换言之,一切非语言现象隐含有语言结构或准语言结构,不论是文学、绘画、音乐还是工艺品、家具、服饰、饮食等,所有这些非语言符号都具有语言符号的结构性特征。用巴尔特自己的话说,就是“世界上具意指性的事物永远都多多少少和语言混合在一起:我们不会在其纯物态中意指物体系统。语言永远介入,像是一个调节者”[1]188。因此,我们对种种非语言性的符号系统以及各种不同意义的“行为式样”和“文化现象”的读解,都是通过语言的描述来实现的,语言是符号乃至任何其他意指系统不可或缺的中转站。巴尔特进一步指出,在今天的社会生活中,我们还远不能肯定在人类语言之外还能找到任何一种广泛的符号系统。在生活中一旦接触到具有深刻社会学含义的系统,我们马上会遇到语言。他说:“虽然符号学在一开始只是研究非语言实体,但它迟早会在其研究过程中遇到语言(即普通意义上的语言)。语言不仅是符号学的一个模式,而且还是它的组成部分,替代传递物或所指。”[2]261因此物体、图像、行为方式等确实具有意指功能,甚至规模很大,但这些符号系统都渗有语言成分,否则无法自主地实施意指。至于成批生产的物件(衣服、食物等),它们只有借助语言的帮助才享有符号系统的地位,语言用名词术语来代表它们的能指,以它们的用途和目的来命名它们的所指。总的来说,我们似乎是越来越难找到一种其所指能独立于语言而存在的图像和物体系统,因此,不可避免地要依赖一种具体的语言来认识某一实体的意指作用。于是,符号学通过操作性概念从语言学中产生了。在巴尔特看来,语言学本身正在经受着分裂,一方面,语言学正在趋向形式的一极,像经济计量学一样越来越变得形式化;另一方面,它正吸收越来越多并越来越远离其最初领域的内容。正如今日经济学的对象无处不在一样,语言学的对象也是没有限制的。简言之,“或者由于过度节制,或者由于过度饥渴,或者因为过瘦,或者因为过胖,语言学正在解体。对我来说,我把语言学的这种解体过程就称作符号学”[2]192。

鉴于上述情形,巴尔特因而宣称应该倒转索绪尔的“语言是符号之一种或一部分”的观点,他说:“语言学不是总的有关符号的科学的一部分,或其特殊的部分。与此相反,符号学倒是语言学的一部分。准确地说,它是语言学中涉及讲述中大的表意单位的部分。”[2]262与索绪尔把语言学作为符号学的一部分相反,巴尔特把符号学看作是语言学的一部分,因此,他的符号学就被称为准语言式文化代码论或文化符号学[3]*马塞尔·丹尼西在《关于媒介与文化的符号学》一文中,把罗兰·巴尔特的符号学称为媒介和文化的符号学,他认为《神话学》实际上标志着真正的媒介符号学的开始。参看保罗·科布利编:《劳特利奇符号学指南》,周劲松、赵毅衡译,南京大学出版社2013年版,第157页。。《符号学原理》(1964)作为巴尔特文化符号学理论的代表作,通过引借与改造结构语言学术语,其建构主要围绕四对概念而展开,即“语言(Langue)/言语(parole)”“能指/所指”“组合段/系统”“外延/内涵”,初步构建了文化符号学术语系统,论述了符号学的研究目的,为语言学与文化研究紧密结合的研究取向打下了基础,并提供了方法论上的原则。

一、语言/言语到符号的嬗变

大约从1960年代开始,巴尔特在阅读索绪尔、叶姆斯列夫和雅各布森等人的语言学著作中,发现了语言学、符号学与结构主义之间的内在关联,并在结构主义人类学家列维-斯特劳斯的文化理论启迪下,注意到了语言与文化间的相融性与相通性。他曾将结构主义界定为“从当代语言学方法中引出的、对各种文化现象的分析法”[4]。针对在当今社会生活中,在人类语言之外存在着被发现的大量符号系统的情况,巴尔特认为存在着一种对于符号学的需要。受到索绪尔想要建构一门普通符号学的激发,他旨在创立一个普通符号学体系,他把这种学科称为“元语言”研究,或者说是一种“超语言学”(trans-linguistics)。他在《符号学原理》(Elements of Semiology)导言中指出:

索绪尔在他出版于1916年的著作《普通语言学教程》中提出,存在着一门包括语言学在内总的有关符号的科学,简称符号学。它的目的是要包括任何符号系统,而不论它们的内容和范围;形象,姿态,乐音,物体或所有这些要素复杂的结合,它们构成了仪式、惯例或公共娱乐的内容:这些事物如果不构成语言的话,那么,它们至少也是一些具有意指作用的系统。毫无疑问,社会通讯的迅猛发展使表意媒介的广大领域变得特别重要。与此同时,诸如语言学、信息论、形式逻辑学和结构人类学等学科的成就,又为语义分析提供了新的工具。现阶段,存在着一种对于符号学的需要,这种需要源于现代世界的特定历史,而不是来自某些学者对时尚的追逐。[2]260

这里,巴尔特开宗明义地道出他的符号学体系直接仰赖于索绪尔的语言学模式。“语言/言语”是索绪尔结构语言学的核心概念,巴尔特也以此作为其文化符号学理论的出发点。他对文学文本与大众文化的符号学分析以及方法论创新,都源于对“语言/言语”这一对概念的深刻理解。与索绪尔有所不同,巴尔特更偏重于从生成、辩证的角度来看待语言/言语之间的内在关系。“语言与言语,这两个词项中的任何一项,只有在彼此相互关联的辩证过程中才能得到充分界说。没有言语就没有语言,离开语言也就没有言语。”[2]265真正的语言学实践就存在于这一相互交换中,它们在相互依存又辩证互动的进程中,双方才能获得各自完整的意义。语言存在于社会群体的“说话的大众”中,是同一社会的人们言语实践所积蓄的总和。个人的言语,它只能从语言中提取出来,往往只占语言的一小部分。从历史发展来看,言语实践总是先于语言系统,言语在历史中的缓慢演变促进了语言系统的演变和形成,随之又反过来制约和规范个人言语。巴尔特说:“总而言之,语言既是言语的产物又是它的工具,因此它们之间的关系是真正的辩证关系。”[2]266与索绪尔的观点一样,巴尔特也认为只有语言的科学,而不存在言语的语言学,因为任何言语一旦成为传达交流,其过程已受语言规范的制约,就已经是语言的一部分了。对索绪尔语言学理论的接受,尤其是对语言、语言系统和语言结构的关注,体现出巴尔特“严格保持着结构主义的正统观念”[5]。

为了解决索绪尔语言/言语之分过于抽象的形而上弊病,巴尔特还描述了叶姆斯列夫语言划分的三个层次:图式(schéma)即作为纯形式的语言,它就是索绪尔意义上的语言;规范(norme)即作为物质形式的语言;用法(usage)即在某一社会中盛行的一套习惯。由于规范是纯方法论上的抽象,而言语是具体实例,因此在语言分为三层次基础上,巴尔特发现了一个新的两分法——图式/用法,它取代了索绪尔的语言/言语二分法。虽然巴尔特的《符号学原理》“对索绪尔和叶姆斯列夫的学说做了说教性的描述”[5],但他从这些学说中发现了在语言理论与语言实践中语言和符码(code)、言语和信息(message)的对等关系。在言语的组合中,言语除了语音的千变万化以外,它在具体交流中的重复出现就形成了符号。现实中言语交流的过程,实际上就是符号的多样组合过程。在符码与信息这一结构关系中,信息具有阐释和说明符码的属性,巴尔特称之为“阐明性解释”。这样,巴尔特告别了纯抽象的形而上的语言/言语结构理论,转向于对符号信息意义层的研究。他指出:“从演绎的角度来看,观察符码与信息竞争是有益的。我们已看到,用皮尔士的术语来说,转换词是指示性符号,或许正是由于转换词我们才有必要研究那类出现于语言范围内的,尤其是某些文学话语形式内的信息之符号学定义。”[6]10

使准语言学符号学即语言-符号学分析广为流行的第一位学者,是人类学家列维-斯特劳斯。他以语言学结构为模型不仅分析了口头语言的神话现象,而且分析了非语言的社会结构与野性思维,在其理论中语言结构成为社会结构的“蓝图”。在索绪尔和列维-斯特劳斯等人掀起的结构主义思想浪潮中,法国学者对社会文化现象所进行的准语言式分析研究较为热衷。巴尔特说:“梅洛-庞蒂也许是第一个对索绪尔发生兴趣的法国哲学家。他把索绪尔的区分法看成是叙说言语(speaking speech)与被叙说言语(spoken speech)之间的对立。他还扩大了这一概念,假定任何过程都以系统的存在为先决条件。这样就发展了一种事件和结构之间的对立。这一理论在历史学中极有成效。索绪尔这个概念在人类学领域中也有重要发展,在列维-斯特劳斯的全部著作中都非常明显地提到了索绪尔。……在从妇女的交换到亲缘结构的过渡中可以看到过程和系统之间的对立。……人们赖以编制自己的言语的语言具有无意识性。这一思想与拉康的思想很相似。根据拉康的理论,性力本身被表达成一意指系统。”[2]272-273巴尔特在这里概述了语言学与人文科学符号学分析之间的关系,看到了索绪尔语言/言语这对概念在元语言学领域和语言学以外即社会学、哲学、历史学、人类学以及精神分析学等领域得到了丰富的发展,由此他假定语言/言语是一对普遍性范畴,它包括所有符号系统,所以可以直接把它们运用到人类语言之外的传达领域,巴尔特明确地说:“语言/言语这对概念的社会学意义是明显的。”[6]10在他看来,索绪尔的语言概念与社会学家涂尔干的集体意识概念之间有显然的类似性。语言相对于“集体意识”,而言语则相对的是独立于集体意识的“个体性”。这两个社会学概念所蕴含的社会学意义在索绪尔及其以后的语言学建构和发展中被消解了,语言学倾向于采用语言制度的内在分析法,“而内在性概念是与社会学研究相抵触的”[6]10。为了将语言/言语从与社会学相抵触的内在性中挣脱解放出来,巴尔特注意到在上述各个人文学科借用语言/言语结构概念并使之具有内涵意义的种种理论实践的探索中,这对概念在索绪尔那里被消解的社会意义又得以重见天日。从这些先行探索者这里,巴尔特不仅受到了莫大鼓舞,而且更激励他把符号学归属于语言学范畴,进而探究和论证语言既是社会关系的基础,又是无限意义的源泉。巴尔特之所以反复确认“语言/言语”这对概念的社会学意义,其意图并不是要去重构语言学,而是为了论证以语言学模型的符号学或“超语言学”也必定具有社会学、文化学意义,从而打通立足于内在性的语言学用于探究外在广阔社会文化现象之间的途径与形式,并为提出符号意义生成的新机制打下基础,进而发展出属于自己的文化符号学。

从《符号学原理》整个论述方式上看,巴尔特并没有致力于建构一个系统严密、逻辑自洽的普通符号学体系,他的理论表述始终不脱离具体的文本,解决实际的问题才是他构建理论的最终目的,这使得他与理论一直保持“稀松”的关系,菲利普·罗歇据此说:“巴尔特没有认识论体系,只有一些方法论,一些跨学科的(甚至反学科的)精巧的拼凑。”[7]巴尔特的符号学理论建构过程就一直与符号的社会应用和实践紧密相连,把语言的范围扩大到人的各种社会行为,如人的服装、饮食、家具等领域中。与此同时,他对“语言/言语”二分对立模式有所修正,在符号学的表述中,语言已经不再是语言学那里的纯粹的和抽象形式意义上的语言,它已经涉及在语言之下的表意。巴尔特将这种建立在语言形式基础上的具有“表意”和“意指”功能的符号学语言表述称为“第二语言”或“第二系统”、“元语言”,它的“基本单位不再是符素或音位,而是指示构成语言的基础的事物和事件的更大的讲述片段”[2]261。巴尔特以修正后的“语言/言语”为参照,分别对非语言的文化现象即服装系统、饮食系统、汽车系统和家具系统的意指机制进行了探讨。在对服装文化的分析中,他根据通讯媒介的性质将它分为三个不同的系统:(1)时装杂志中用语言形式描述的服装,类似于概念性服装,它是由符号和规则组成的一个系统,因此相当于语言;(2)摄影照片中的服装,它作为符号具有两重性,作为时装设计组推出的服装本身具有语言的特性,而穿着服装的模特,她穿着服装以后就具有独特的适用性、标准性和个人性,“结果她就代表一种固定的没有任何结合自由的‘言语’”[2]274;(3)日常生活中实际被穿着的服装,它相当于“言语”过程。那么,服装结构的“语言”是什么呢?巴尔特指出,它包括:(1)衣服的各部分、腰身或细节之间的对立系统,它们的变化将引起一种意义改变(戴一顶贝雷帽和戴一顶圆顶硬礼帽意义不同);(2)衣服的各细节部位按身躯和厚薄不同彼此相结合的诸规则。而所谓服装的“言语”则包含着各种不规则的制作因素或个别的穿着因素。概而言之,服装式样(costume)是语言,服装(habillement)是言语。这种二元对立的辩证关系同样体现在饮食系统中。在巴尔特分析的饮食文化中,该意指系统的“语言”由以下几部分组成:(1)排他法则(可食/不可食之物的禁忌);(2)单位的意指对立(如咸的/甜的对立类型);(3)同时性(在一份菜的水平上)或相续性(在一套菜的水平上)的关联法则;(4)用餐礼仪,它相当于一种饮食“修辞学”。而相当于“言语”的部分是一切极为丰富的烹饪或组合的个人或家庭的差异。巴尔特认为菜单这一例子就能很好地阐明语言和言语之间的关系。任何一份菜单都是参照某一种民族的、地区的、社会的结构编排形成的,但这种结构的内容又会随着时日和用餐者的不同而有不同的体现,这就像说话者使用的语言形式,会按照所传递信息的不同,发生自由的变化和组合。总的说来,作为各种言语的某种沉积的习惯用餐法构成了饮食语言[2]275。

巴尔特运用“语言/言语”二分对立模式对服装系统、饮食系统等现象进行文化符号学解读,尤其是后来以《流行体系——符号学与服饰符码》一书为代表的准语言学的文化现象系统研究,促使人们注意到一般文化现象的系统性,即文化对象与其他相关对象之间的意指关系,以及文化对象内部各成分之间也存在的相互意指关系,从而增加对文化对象意义形成方式的认识。正如乔纳森·卡勒尔所说:“在用语言学模式研究这些材料时,符号学家有一个明确的任务:建立区分和规约系统,这些区分和规约使一组现象能对一个文化的成员具有意义。”[8]在区分与辨认过程中,启迪人们对社会文化现象背后的内在结构进行深层次探究与思考,进而揭橥符号意指意义以及各种社会文化现象和实物隐藏着的真相及其本质内涵意义。巴尔特文化符号学的理论基础与结构虽然源于语言学,是“语言/言语”这对概念扩展到非语言领域的具体应用。但由于语言学只解释和分析传达意义的形式,并不涉及内容和意义,所以它论述的对象往往是抽象的语言学概念;而符号学所依据的对象是具体的社会文化现象或非语言的实物,所注重解析的是这些社会文化现象作为符号意指系统本身的内在结构及其意涵。从语言学语境向社会文化语境的转换,使得它们之间不可能是单一的完全等同式的关系,这自然会导致这对语言学概念向符号学延伸会带来一些问题,因此在应用时要根据相应情况做出必要的调整和修正。

巴尔特指出,把“语言/言语”概念引进符号学主要产生了两个较大的问题:

首先,在大多数其他符号系统中,语言不是由“说话的大众”而是由一组决策人制定的,也就是说,“语言”服从集体的制约作用。这要归结于语言系统和符号系统不同的构成来源。在语言学模式中,任何成分不经过言语的实验就无法进入语言,反之,言语如果不从语言“库藏”中提取的话,这种言语因不具备交流性,那么只是一种无效语言,也就不可能存在,这说明言语在交流言说中受到语言共享性和约定俗成性的制约。而作为符号系统来源的语言决策集团,往往是视野多少有些狭窄、人数很少的技术专家或零散的鲜为人知的组织,他们综合多方面因素直接制定该符号系统的“语言”。不像语言学中的言语参与语言的构成,符号学中只要求使用者遵从这些人工编制的逻辑-技术“语言”,从中抽取信息,这就是说,“言语”不需要参与符号语言的制定。我们可以看到在流行服装系统中,其中的流行语言显然不是由穿着服装的“言语”构成,而更多是由时装设计师或设计团队决定的。事实上,如果流行服装语言是取之于“说话的大众”全体“言语”的话,那么流行服装也就是失去它的独特性和时尚性了。

其次,在有些符号学系统中,“言语”的方式极其有限,并不像发音语言中的“言语”那样具有无穷的组合方式。这是由于符号系统中的符号具有与语言学不尽相同的任意性特征。语言符号的任意性是指该符号产生时就先天获得的任意称谓,而一旦被人们认定后,形成一种约定俗成的能指与所指的关系时,语言符号所意指的内容就不再是任意的,而是武断的。所谓“任意”是逻辑上的“无逻辑联系”,“武断”是社会心理上的“无需理据”。语言符号的任意武断性,就是说符号与意义的结合方式不可能也无需论证,用他自己的话说就是:“(任意性)它不是‘取决于个体的自由抉择’这一意义上的任意性。相对于概念来说,它是任意的,因为它本身与这概念毫无特定的关联。整个社会都不能改变符号,因为演化的现象强制它继承过去。”[9]在语言符号中,能指与所指之间没有自然联系的根基,因此,原则上我们可以拿任何东西来指称任何东西,在这样一个“以无显无”的可能性世界里,言语自然具有了无穷的组合方式。而符号学中所强调的符号任意性是指一个符号系统中的与言语相对的语言项,不是通过约定俗成而是由决策集团方面任意决定而建立起来的。我们可以看到在汽车和家具系统中结合变化和自由搭配的范围都是很小的:在模型和它的“实施”之间几乎没有什么余地。很显然,相较于语言符号而言,这些系统中的“言语”很弱,其组合方式也就有限。这种情形出现的原因,最终还是要归咎于符号学中的符号与“对象”的关系,它显示出各种“本有的”连接。虽然语言符号中的象声词、感叹词具有“语音理据性”,复合词或词组也具有排列方式的理据性,但总体上看,语言符号相较于与符号学中的符号而言,它与意义之间更缺乏理据性。如果按皮尔士的分类,他根据与对象的关系把符号分为三种:像似符号或图像(icon)、标示符号或图标(index)、规约符号或象征(symbol),前面两种均是有理据性的符号。这些显示出各种“本有的”连接的理据性符号由于受现实自然情境的束缚,不可能具有无穷的组合方式。这表明在任何系统中,“语言”与相应的“言语”之间都可以建立起一种比例关系,只是这种比例关系随着不同的符号学系统而有所区别[2]277-279。

二、能指/所指与意指

索绪尔利用“能指/所指”这组关系,对被指示的事物或概念(所指)以及起指示作用的事物(能指)作了根本性的区分,并指出能指和所指之间的任意性关系赋予符号以意义。同样,巴尔特也将这组关系视为所有符号系统的核心。我们从索绪尔有关语言学的论述中明白,能指并不只是单纯地代表着业已存在的所指,实际上,能指通过对现实的划分,以及从散乱的经验中“裁剪”出形态,也起到了塑造所指的作用。能指和所指之间任意性关系的要义就在于所指的任意性或创造性,即每种语言都以特有的、“任意的”方式把浑然不分的世界分成不同的概念和范畴。既然所指也是符号的一部分,那么语义学就必须是结构主义语言学的一部分。和列维-斯特劳斯一样,巴尔特认为“符号学未来的任务”与分类学很相似,我们应该“去发现人类实际经验中的分节(articulation)方式”[6]33,也就是说,要探究符号系统在对世界进行切割和分类时的往往带有任意性的划分方式。巴尔特在索绪尔“能指/所指”概念的基础上,吸收了叶姆斯列夫的层次理论,指出符号是一个包括能指和所指的复合词,能指的平面构成表达层面,所指的平面构成内容层面,每一个平面都包含两个层次:形式和实体(substance)。于是,作为能指表达层面由声音实体(发音的音响、音质)和发音形式(声音、字符的构成规则)构成;作为所指的内容层面由内容的实体(情感、观念等)和内容的形式(语义标记的组合形式)构成。这样,巴尔特在语言符号基础上构建起符号学的符号理论和结构体系,如此一来,我们就能参照语言符号来预测符号学符号的性质。

巴尔特进一步指出,符号学符号和语言符号模式一样,由能指和所指组成,但是它在实体这一层次上与语言符号不同。就能指层面来说,与索绪尔语言学符号中的声音能指不同,它通常表现为实体的形式,如物体、手势、图画形象等。巴尔特说:“能指的实体始终是物质性的。”[2]290由于实物的物质性质不一,他主张将“由同一物质承载”的能指类的符号集合起来,形成一种共同符号称谓,诸如语言符号、图形符号、形象符号、姿势符号等。他把这种具有同一物质性的符号集合称为典型符号。很显然,巴尔特注意到“能指”概念的质料实体性以及能指分类与系统结构化过程的关系。他认为,能指的分类其实就是系统的结构化;系统的结构化过程借助对立替换法把“无限”的信息流切分成一个个最小意指单位,接着将这些单位分成纵聚合组,最后对连接这些意指单位的横组合关系进行分类。巴尔特赋予能指一词以极强的意义,它指对象不仅载有它们借以进行沟通(通讯)的信息,而且也构成着符号的结构化系统,即基本上是由区分、对立和对比所组成的系统[1]188。后来,巴尔特将符号学由语言学转变的切入点定位在雅各布森的隐喻和换喻上,其中的隐喻实际上是能指的纵聚合关系,而换喻就是能指的横组合关系。他说:“雅各布森有关隐喻式和换喻式话语类型的论著不仅开拓了我们的视野,而且为我们指出了一条从语言学通向符号学的道路。”[2]301

巴尔特以服装系统为例,一套服装不同部分的组合,如裙子、衬衫、外套的组合搭配,就是换喻横组合层面上的话语表现,也就是说,只要不属于同一种类的变项,就可以同时体现在同一个支撑物上。它所涉及的是一套服装穿着的形式,虽然这种组合搭配类似于个人“言语”,可以自由多样,但同时它又受到类似于“语言”的约定俗成的集体观念的束缚。换言之,服装组合搭配形式自由是有限度的。因此,关于意指系统中这类换喻性组合,巴尔特说:“符号之间的组合是自由的。但这种自由即‘言语’要受监督。”[2]307与换喻横组合关系相比,隐喻纵聚合层面上的联想则自由得多,也丰富得多。如同样在服装系统中,隐喻纵聚合层面上的话语表达是指同一种类的变项不能同时体现在同一个支撑物上:领子不会同时敞开又闭合[10]。也就是说,在身体的同一部位不能同时穿用衣服、附件与细部的集合。如模特儿不能同时穿上既是宽松的又是紧身的衣服,或不能同时戴上“无边女帽、宽边女帽、窄边女帽”等,因为这些构件的任一选用都会引起相应意义的改变,如不同女帽的选用会或多或少喻示诸如时尚流行、主人公审美情调、个人衣着风格、习惯及修养等意义。这样,在服装系统中隐喻纵聚合层面上的联想自然非常丰富,意义变化也相应地任意、自由而多样,且意义更为含蓄蕴藉。巴尔特还特地谈到了这两个语言平面的“违例”现象:隐喻纵聚合层面会逾越渗透到换喻横组合层面,而反之,换喻横组合层面也会向隐喻纵聚合层面逾越渗透。对于这两个平面的重叠现象,是对它们正常关系的“违例”,是“畸形的”,但正是在相互逾越所连接和交界处成为创造性活动最活跃的地方,用他自己的话说就是:“也许正是围绕着这种违例出现了大量的创造性活动,这似乎是美学领域的背叛和对语义系统的背叛之间的交合处。”[2]321

在索绪尔语言学符号中,所指不是指事物本身,而是指“事物”在人们意识中的再现,即所谓“心理表象”。由于这种所指观念仍旧带有心理研究的印记,巴尔特更倾向于斯多葛派对所指的看法。他们将“实在物”、“心理表象”和“可言物(dicible)”相区别,而所指对应的是“可言物”。巴尔特说:“所指既不是心理表象也不是实在事物,而是可言者。所指既非意识行为亦非现实事物,它只能在意指过程内部加以定义,这个定义几乎是同语反复式的:这就是使用符号的人用其意指着什么的‘那种’东西。”[6]23-24按此说法,所指只是“能指所指出的东西”,这样一个似乎同义反复的定义,实际上是巴尔特对叶姆斯列夫语言双重分节理论的改造与应用。叶姆斯列夫指出语言最基本的双重分节,不是在词素与音素之间,而是在“表达”与“内容”这两个层面之间。双重分节就可以从语言学扩展到所有的符号领域。表达层的单元是纯粹形式,是空符(ceneme);相对应的内容层面是具体的意义,是实符(plereme)。两者对应却不一定重合[11]94-95。这样一来,作为表达层之能指通过对现实的分节,从散乱的经验中“裁剪”出形态,造成了所指的分节,在此基础上形成的符号系统就把浑然不分的世界分成不同的概念和范畴。巴尔特因此建议符号学称为“分节学”(arthrology),即分配的科学[2]298。惟一能使所指与能指相区别的地方,在于它具有中介物的属性。这种中介物特性体现在两个方面:一是只要物件、形象、姿势等能指具有意指功能,所指就以之为中介指称着只有通过它们才能表达的东西;二是所指不再直接指向现实,而是指向以符号为中介的抽象概念上的“某物”。譬如说某一种运动衫具有“秋天在树林中的长时间散步”之表意的话,那么所指除了以服装能指为中介来言说运动衫外,“同时也以一个言语片段为中介”来表达所指[6]24。也就是说,这时所指指涉的运动衫概念,已不再是专指某一种运动衫实物,而是指涉抽象意义上的一类适合休闲散步的运动衫服装,同时也可意指轻松舒适悠闲浪漫的情调。

能指通过对现实的分节造成了所指的分节,它们结成一体的一个行为过程就是意指(signification),这个行为过程的结果或产物就是符号。反过来,也可以说符号是携带着意义的具体物或具体行为。巴尔特认为符号学研究的是人类如何赋予事物以意义,即研究“大量异质的意指性现象”[6]2。具体地说,近代发展起来的语言学主要研究人类如何赋予分节声音以意义,符号学则侧重研究人类赋予不是声音的对象以意义。他说:“符号学就是这样一种研究,它接收了语言的不纯部分、语言学弃而不顾的部分以及信息的直接变形部分:这也就是欲望、恐惧、表情、威胁、前进、温情、抗议、借口、侵犯,以及构成现行语言结构的各种谱式。”[2]193这样一来,一些平常生活中的日常物件如家具、饮食、服饰等,这些在符号学以前从未涉足的意指领域首次受到了关注,物体的系统、结构方式、隐喻和换喻等“语言”谱式,这些长期以来我们视而不见的东西,经由符号学的眼光,被摆置到了学术研究的前台。获得符号学生命的物体,不再是僵死之物,不再是无生命、无历史、无情调和无章法之物,而是从里到外闪耀着逼人的灼目光华。符号学说到底实际上是在探讨物体如何成为具有意义的符号,也就是巴尔特所谓的“物体语义学”。在《物体语义学》中,巴尔特对物体在当代世界的意指方式作了快速、概略的思考,这种思考无疑有助于我们更深入了解能指与所指到底是怎样实施意指作用。

“物体语义学”既然旨在探究物体如何成为具有意义的符号,那么我们首要面对的问题是如何去定义物体。巴尔特认为词典提供的定义十分模糊:物体是视觉所见者,即相对于思想主体而言的被思想者,简言之,物体是某物(queleque chose),这个定义等于什么也没说。他指出,物体一词的涵指实际上有两组。

第一组是物体的存在性或本体论涵指,物体被理解为一种事物的显现或存在,此事物不指人,却多多少少一直相对于我们而存在,它在那里意指着,但它没有任何意义。巴尔特描述了这一涵指物体的众多发展和文学性处理:萨特在《呕吐》中有若干篇幅描述了物体如何顽执地外在于人,存在于人之外;尤内斯库荒诞戏剧以另一种风格呈现物体侵入无法自卫的人身,人遂为物体所窒息,它被呈现为含有一种有待重构的本质;在新浪潮电影中,物体在其精确的呈现中被详细摹写,我们看到物体朝向着无限主体的一种冲击,它具有某种无意义的意义。巴尔特关于物体的这种定义实际上与法国新小说追求的“纯物主义”相一致。事实上,巴尔特正是从以罗伯-格里耶为代表的法国新小说“视觉派”这里汲取灵感,在激赏他们的先锋写作之余,创造性地提出了中性的、不及物的“零度写作”概念。所谓“零度写作”,就是要求写作者进行再现时完全排除人为的干预,主张非人格化,追求零度状态的“视像”写作,同时抛弃那种以人的观点、感情去解释和反映世界的观点,而要如实地把人看成是外在客体的“见证者”,用罗伯-格里耶的话说:“必须毅然决然地站立在物之外,站在它的对立面。我们既不能把它变成自己的,也不能把某种品质加诸它们、它们从来就不是人。它们总是超出我们力所能及的范围。”[12]为此,他们甚至要求祛除附加在世界之上的“意义”,在他们看来,世界既不是有意义的,也不是荒诞的,它就是这个样子,非常简单。因此,意义只是附加在事物上的,甚至是多余的,而真正本质的和无法削减的东西是那些具有现实性的姿态、物体、动作和轮廓等。这种存在性涵指的物体由于要祛除附加其上的“意义”,因此显然无法实施符号学意义上的意指作用,也就不属于巴尔特“物体语义学”所讨论的范围。不过,这些原本不是为了“携带意义”而出现的自然物,一旦“落到”人的意识中,也就是从存在性涵指转变为“技术性”或认识论涵指,就会携带意义而被意识符号化,这些原本只有使用性的自然物也就变成了符号。

另一组涵指是物体的“技术性”涵指。在此物体被定义为制作物或生产物。它由标准化的、具有形式并被规范化的材料所构成,即服从于制作规范和质量规范。于是物体首先被定义为一种消费成分:电话、手表、饰物、碟子、家具等,它们按照成千上万种样例被千百万份地复制着,它们就是我们通常所称的物品。这种概念上的物体或物品“不再冲向无限的主体,而是冲向无限的社会”[1]190。巴尔特认为,后一种物体概念才能衍生出语义,只有这样的物体才能成为具有意义的符号。对于当代世界广泛存在的这种“技术性”涵指的物体,一般把它定义为“用作某物的某物”。这里物体完全被吸收进其用法的有限性之中,可以说完全被功能化:“物体被人用于作用于世界、改变世界并积极地生存于世界。物体是一种行动和人之间的中介者。”[1]190这些扮演着“中介者”的物体或物品原则上永远具有功能、用途和目的,我们以为只是将其经验为纯粹的工具,而在现实中它们却并不只具有使用性,它们同时也是某种其他的东西:它们起着意义载体的作用。也就是说,当物体有效地被用作某种目的时,它也用作交流的信息,因此永远存在有一种超出物体用途的意义。从某种程度上可以说,这些用作交流的信息的物体无一能逃脱意义,换言之,它们都被认为携带了意义而成为符号。

那么,物体的这种语义化过程是何时产生的,也就是物体的意指作用是何时开始的?巴尔特回答道:“一旦物体被生产和被人类社会消费时,一旦它被人类社会制作和消费时,就出现了。”[1]190事实上,在人类社会中,每一种实用物,或有实用目的的行为,都有可能携带意义而被符号化,换言之,任何一种功能化的物体,都可以变成符号载体。这样就出现表意-使用性复合的“符号-功能体”(sign-function)。巴尔特以此指称兼有物的使用性的符号,“我们拟将这些原本是实用和功能性的符号学符号称作符号-功能体”[2]285。例如使用雨衣是为了避雨,但它同时又成为表示雨天气候的符号。只要存在社会,物体这种语义化过程就是不可避免的,它的每一种使用都会转变为一种符号。由标准化的、具有形式并被规范化的材料所构成并服从于制作规范和质量规范生产出来的物品,就成为一种言语,一种表意形式的实质。巴尔特认为,物品使用的普遍语义化极为重要,它表明这样一个事实:“即现实不被理解就不存在,这应导致社会学和社会逻辑学的相互融合。”[2]285事实上,这些符号-功能体存在着一种必须分开的双重运动:它也可以向纯然符号载体一端靠拢,不作为物存在,纯为表达意义,这是物的“符号化”(意义生成、增加);它也可以向纯然之物一端靠拢,完全成为物,不表达意义,这是物的“去符号化”或“物化”,即让符号载体失去意义,降解为使用物[11]31。前面所述被符号化的雨衣,有可能重新成为一件只有使用性的雨衣,例如没有下雨时它被搁置在家中,此时它在另一种语义体制中就只是避雨的工具。至此,我们就在一种理想的层次上对物体进行了解剖。在第一阶段,物体永远对我们呈现为通常的、功能性的对象:它只是一种用处,一种人与世界之间的中介。电话供打电话,橘子供吃。然后,在第二阶段,我们看到在现实中功能永远具有一种意义:电话表示某种世界中的活动样式,橘子意指着维生素、富有维生素的橘汁。第三阶段,在其中出现了一种返回运动,它将使物体从符号返回功能,也就是以一种特殊方式“去符号化”,降解为使用物。

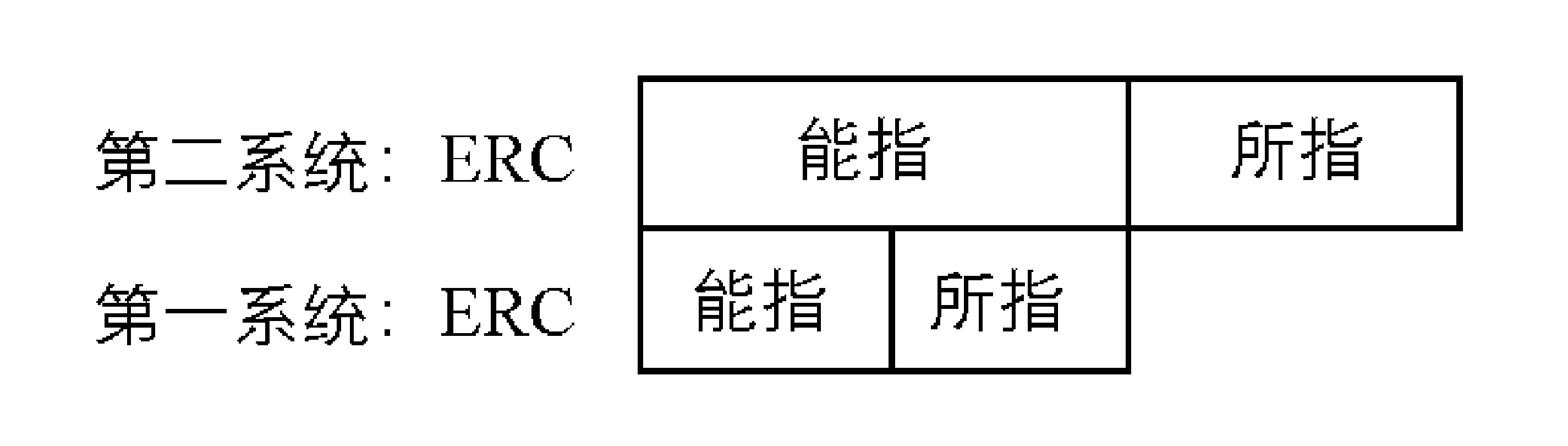

我们从物体语义化过程中明白了这样一个道理,“符号-功能体”是由两个坐标来加以规定:一个是深度象征坐标;另一个是扩大的分类坐标。换言之,符号一面和情境、现实相连,一面还和其他符号相连。鉴于此,巴尔特认为我们就不能把符号本身当作能指与所指的惟一联系来对待,他建议我们必须不再通过它的“构成”而是它的“环境”来研究符号[2]295-296。事实上,巴尔特通过对叶姆斯列夫层次理论的吸收与改造,将意指系统分为两个层面:其一是表达层面(plan d’expression,简称E),即能指;其二是内容层面(plan de contenu,简称C),即所指。意指的作用相当于意指涉及的两个层面,即能指与所指之间的关系(Relation,简称R)。这样,我们就有了ERC。巴尔特设定这样一个意指系统为“第一系统”,ERC又可以成为第二系统的表达层面或内容层面,意指系统就会有二级关系,如果按此推演下去意指就会具有无限衍生的能力。具体可分为两种情况,如下图所示。第一种情况图解为:

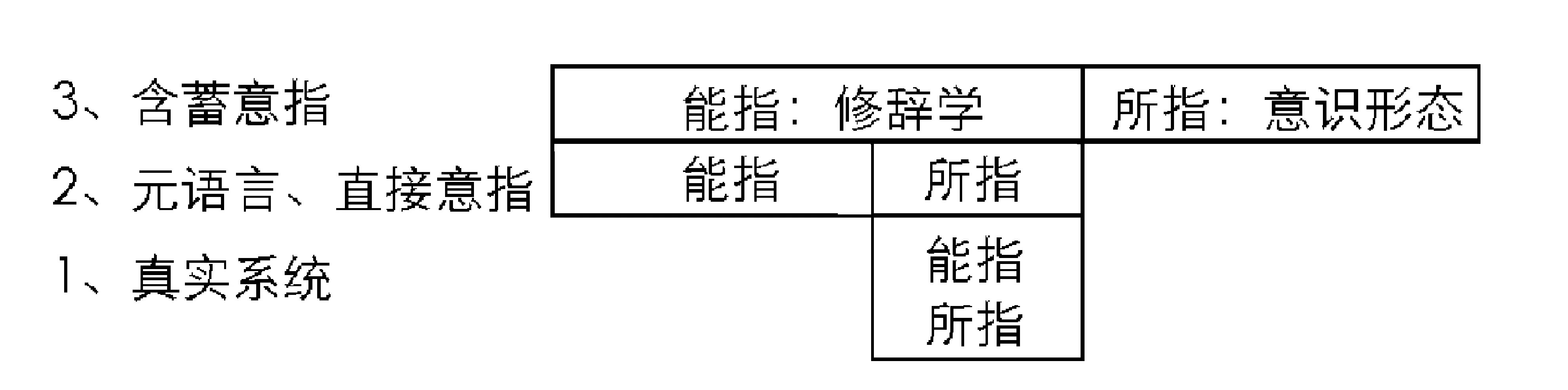

这里,第一系统的ERC成为了第二系统的“表达层面”,或能指。第二系统可以表述为:(ERC)RC。巴尔特称第一系统为“外延”或“直接意指”,称第二系统为“内涵”或“含蓄意指”。“含蓄意指”的能指也称作内涵物(connotateur),由外延系统的符号(能指加所指)所组成。“含蓄意指”的所指,其性质既是一般的、普遍的,又是分散的,是意识形态的一部分,“我们可以说,意识形态是内涵系统的所指的形式,而修辞学则是内涵物的形式”[2]325。第二种情况图解为:

这里,第一系统的ERC成了第二系统的“内容层面”。第二系统可以表述为:ER(ERC),巴尔特称之为元语言(metalangage)。他引用叶姆斯列夫的看法,指出元语言是一种操作程序,它建立在“无矛盾性(一致性)、充分性、简单性等经验原则之上”[2]57。元语言和含蓄意指不同,它正是将第一系统中的符号构成自己的所指,而元语言处于直接意指的层次上,它本身也介入一个含蓄意指过程中。这样以元语言为中介,我们最终得到了一个符号学意指系统的复合整体,图示如下:

从巴尔特构建的意指系统三个层面的结构来看,真实系统(一个完整的符号,一个意指系统)构成了元语言的所指,直接意指正是因为谈论一种意指系统,谈论一种语言(真实系统)而成为元语言,它是一种以符号学为对象的符号学,而这种二级符号学(元语言)又成为含蓄意指的表达层面或能指,这里,它以一种修辞学方式出场,同其内容层面或所指(意识形态方式)一道构成了含蓄意指系统。从这个最终的意指图来看,符号学与意指系统的结构主义理论及其研究方法,在此可以说展露无遗、一目了然。事实上,不管是含蓄意指还是元语言,巴尔特通过吸收改造叶姆斯列夫层次理论,在能指/所指二元式基础上提出了意指无限衍生的梯级方式。这种意指无限衍生的方式,实际上与美国符号学家皮尔士所坚持的无限衍义原则异曲同工。皮尔士所谓符号无限衍义原则,是指符号表意过程在理论上是无结束的,在实践中表意能被打断却不可能被终结[11]106。

三、皮尔士符号的三元结构

与索绪尔能指/所指二分法框架不同,皮尔士提出了符号的三元素方案。他把符号的可感知部分称为“再现体或表象”(representamen),它是这么一种东西,对某个人来说,它在某个方面或以某种身份代表某个东西。这相当于索绪尔所说的能指。它对某人讲话,在那个人心中创造出一个相当的符号,皮尔士把它创造的这个符号叫做第一个符号的解释项(interpretant)。而这个符号代表某种东西,即它的对象(object)[13]277。这里符号的对象和解释项也就对应于索绪尔所说的所指。皮尔士特别指出:“符号代表某种东西,即它的对象。它代表那个对象,但不是在所有方面,而只是与某个观念有关的方面,……在这里,要从柏拉图哲学意义上去理解‘观念’。”[13]277他的意思是,与符号关联的对象(object)并不是实在之物,而是符号的观念或理念式意指对象。赵毅衡指出,在符号的文本表意过程中,“对象”比较固定,不太容易随解释而变动,而解释项却完全需要仰赖接收者的解释努力才能产生。这样分解,就把符号表意过程的重点放到了接收这一端[11]98。皮尔士再三强调,正因为符号有解释项,任何符号必须有接收者。换言之,符号的感知必须在接收者那里成为一种被识别、被解释的体验,才可能被“符号化”而成为符号。从皮尔士上述对解释项的定义可以看出,要说明一个解释项,必须开始另一个符号过程,“这个事物本身以同样方式指称这个对象(它的对象),其解释项依次成为符号,一直到无穷”[13]301。解释项是意义,但它必然是一个新的符号,因为任何意义必须用符号才能再现。如此一来,在接收者心里,每个解释项都可以变成一个新的再现体或表象,构成无尽头的一系列相继的解释项,因为解释符号的符号依然需要一个符号来解释。赵毅衡说:“对象是符号文本直接指明的部分,是意指过程可以立即见效的部分,而解释项需要再次解释,从而不断延展的部分。解释项不仅是能够延伸到另一个符号过程,解释项必须用另一个符号才能表现自己。这也就是说,符号的意义本身就是无限衍义的过程,没有衍义就无法讨论意义,解释意义本身就是衍义,因此,符号学本质上是动力性展开。”[11]104

如果我们对比皮尔士和巴尔特关于符号的无限衍义,可以发现巴尔特的含蓄意指系统和元语言分别代表意义无限衍生的不同方式:

玫瑰的符号表现体→玫瑰→爱情

(爱情)—→美好情感—→身心愉悦

(身心愉悦)→……

含蓄意指

玫瑰的符号表现体→玫瑰→爱情

(爱情)—→恋爱双方—→男人、女人

(男人、女人)→……

元语言

前者表示含蓄意指系统,在这种无限衍义方式中,其中的解释项被接收者用其他解释项无限替换,构成了所指层面无尽头的一系列相继的解释项;后者所表示元语言的无限衍义,这种方式与含蓄意指有所不同,其中的解释项不断回溯到创造出解释项的解释者那里,在能指层面回溯到最后的结果就是皮尔士所主张的“人本身是符号”,一旦无限衍义就演化成“人的世世代代”是符号过程。由此皮尔士直接得出了决定性的结论,这个结论导向在一致性解释的符号学统一体意义上的“极点”:“于是,思想的存在依赖于未来的东西;从而它仅只具有一种可能的存在,取决于共同体的未来思想。”[14]它们之间既然存在着如此内在关联,我们就不妨把皮尔士三元素方案与巴尔特提出的意义无限衍生的梯级方式进行对照解读。在皮尔士的符号学中,再现体、对象、解释项所组成的三元结构构成了符号间的语义、语句和语用等方面的生成游戏和互动游戏的机制。在其中,当一个解释者在某种特定的环境和条件下进行具体的解释活动和言语行为时,这个解释者的当下如其所是的自我肯定行为就是该符号当下的解释项,而该过程的这个解释项所得到的具体呈现物就是对象[15]86-87。不过,在这个解释活动中所得到的“对象”本身也仅仅是一个符号,如此这般,它再一次进入再现体、对象和解释项所组成的三元化结构之中,于是,语义、语句和语用等方面的新一轮生成游戏和互动游戏又重新开始,如此循环往复,周而复始,以至无穷。

在皮尔士实用主义哲学里,再现体属于质的范畴,而对象属于关系范畴,它是质被显现时所涉及的一个关联物。这两者并不具有自身的确定性,而是作为质处于该关系中的一个显现。就该显现而言,它不仅仅预示一个关联物,更重要的还在于,对以上所指的处于该关系的质所涉及的关联物仅仅是一种具体现实性表现(约定化),而不是确定性描述的一种解释。由此,对质及其所处关系的显现,恰恰表现了质的被显现过程(现实化)以及关联物的现实历史状态(约定俗成的方式)。这样,显现指涉了一个解释项。因此,就显现以及所涉及的解释项而言,它表明了质所显现的方式(基础)的现实化(就形式而言)以及所显现对象(关联物)的历史化(就内容而言)[15]41。概言之,以上有关质、关系、显现以及它们所指涉基础、关联物、解释项,这三者构成语义、语句和语用等方面的生成游戏和互动游戏,恰恰表现了从形式上和内容上都具有现实性过程。这种过程正是以上三个概念的内在互动形式所致的偶然及其偶然性的过程。

从上述对照解读中,可以看出意指及其符号实际上是在能指与所指的行为过程中,以不同层级方式被激发出来,其中既有语义层面的意义,又有社会文化和历史层面的意义;它除了真实意义和历史意义以外,还同时在重叠和添加现象中表现出隐喻、类比等意义。这使得意指内涵不仅仅单一地表现能指与所指的关系,而且具有深层次的多重多义的内涵意蕴。当符号学的这种复杂多义的意指意义被具有不同的文化背景和生活体验的信息接收者解读时,无疑会对符号意指的类比、隐喻意义的理解更具层次性和多义性。巴尔特从物体语义学角度指出,物体的所指在相当大程度上不是依赖于信息发出者,而是依赖于信息接受者即物体的解读者。这样一来,“一个物体出现时,几乎永远有若干可能的读解,而且这不仅发生于一个读者和另一个读者之间,也有时出现在同一个读者身上,换言之,我们每一个人,可以说,在自身都存有若干词汇,若干种读解潜能,它们依赖于读者拥有的知识和文化层次”[1]196。这无疑会导致若干种不同意义的读解,且不管接收者在一个物体或物体集合面前处于哪种程度的知识、文化和情境,我们会发现意义永远、处处穿越人和物体。

四、结语

巴尔特文化符号学与列维-斯特劳斯结构主义人类学一样,都是建立在语言学模型的基础上。从巴尔特上述符号学意指系统的梯级结构中,很明显看出他最关注的和他研究分析的最终目的,并不在元语言或直接意指层面,而在于含蓄意指系统。因为元语言作为“操作程序”或语言,它所意指和处理的是真实系统,既包含真实事物如“穿着的服装”,又包含模拟对象如杂志上的“书写服装”。从这个角度说,元语言具有操作程序和语言的方法论功用。但对于无限衍义的含蓄意指系统来说,由于在更高的层级序列上,元语言的操作程序和语言功用会消失,它成了含蓄意指中具有修辞学功能意义的能指,也就成了符号的再现体,它因属于质的范畴而具有了本体论属性。而在含蓄意指层面上,符号的功能与修辞学和意识形态结合在一起,在强调意指的作用优先于意指者时,符号的意指系统才真正显示出其现实意义和文化价值来。事实上,由于含蓄意指层面上所指涉的内容已不再是真实事物本身,也不再是模拟实物,所以其含蓄指涉的内涵意义对于真实事物来说就是“空无”,即已是隐喻指涉的社会心态、意识形态和审美文化观念等[16]。例如我们追逐时尚化的流行服饰,其中隐喻的含义已与服饰本身相去甚远,它更多地是与我们所处的社会地位、经济状况、审美品位、生活情调乃至世界观、人生观相联系。这意味着符号意指的意义并不在被意指的真实事物本身,而是在由再现体、对象和解释项所组成的三元化结构的生成互动游戏之中,因此这种“空无”反倒可以无限衍义,衍生出无穷的意义来。正是缘于含蓄意指系统隐喻含蓄的多层多义的符号和意指蕴含着丰富的社会文化审美观念和意识形态,多层次多侧面地展现符号对象的面容,并尽可能地通达事物的本质,在这里,一切平凡而普通的事物都会显示出丰饶的意蕴,甚至让“朝向着无限主体冲击”的无意义物体也产生意义,所以巴尔特甚至把它看成是整个符号学研究追求的目标。他说:“符号学研究的目的在于,按照一切结构主义活动的方案(其目的是建立一个研究对象的模拟物),建立不同于语言结构的意指系统之功能作用。”[2]59

巴尔特代表的文化符号学和结构主义显然是“文化转向”思潮衍生的结果,它是“语言学转向”重要的一脉。对他来说,《符号学原理》一方面确立了语言和世界的关系,但另一方面他更强调语言秩序对于世界秩序的优先性,尽管在书中没有正面探讨语言和世界之间的哲理关系,但背后无疑隐藏着语言优于世界这一哲学命题[17]113。在巴尔特看来,由于我们对种种非语言性的符号系统以及各种不同意义的“行为式样”和“文化现象”的读解,都需要通过语言这个不可或缺的“中转站”才能实现,因此他倒转了索绪尔的符号学观点,强调符号学是语言学的一部分而不是相反,这无疑给予了语言学在人文科学中足够高的基础性地位。从《符号学原理》的结构上看,其符号学术语系统主要围绕着“语言/言语”“能指/所指”“组合段/系统”“外延/内涵”这四对概念展开,而这些概念也正是索绪尔语言学系统的核心要素。从书的写作结构上看,每章开头基本上都是从描述索绪尔这几对概念的内涵入手,然后再引述叶姆斯列夫、雅各布森等人的相关阐述,最后才表达自己构思出来的符号学思想。索绪尔语言学模型成为结构整本书的内在框架,成为统摄每个章节的灵魂。难怪弗朗索瓦·多斯略带批评地指出,巴尔特的《符号学原理》对索绪尔学说做了“说教性的描述”。

在某种意义上,虽然巴尔特的符号学原理缺乏一定的原创性,但在结构主义思想家阵营中,没有谁比他整理得更系统、更细致、更具实用性。他在书中并不限于只介绍符号学的一般原理,他不时地展示符号学的若干实践分析方法,譬如前面引述的对服装系统、饮食系统、汽车系统、家具系统等意指作用的分析,显示出立足于解决现实问题寻求操作方法即“没有认识论体系,只有一些方法论”的一贯立场。有西方学者认为:“巴尔特更多是一个文本实践家,而不是一个宏大的理论家。”[18]巴尔特之所以如此钟情于索绪尔语言学,原因就在于索绪尔语言学模型是一种普遍性的理想范例,这种模式广泛地存在于社会生活的各个方面。于是他策略性地拿来作为分析形色各异的社会文化现象的利器,正如汪民安所说,在《符号学原理》中,“语言学现在成为一个视点,它成为符号学的基本方式,社会现在是种种剔除了具体史实背景和内容的符号学组织。它们被语言学切分、定型和玩弄了,它充满着语言学事实”[17]111。在这个“充满着语言学事实”的现实社会里,语言符号成为构建现实形貌的本源性力量和基础,现在,社会现实不再独立存在,“只有语言存在着,语言和世界也发生着关系,世界依赖于语言,它是语言的体现,语言的潜在反映,语言的面孔”[17]110。如此这般,现实世界于是浮到了语言符号的界面,成为一个完全人文化或文化化的世界。据此可以推断,巴尔特的文化符号学及其后期思想衍生出的文本模式毫无疑问是“语言学转向”合唱中的主音调,既是“文化转向”思潮直接的催生物,又构成了其不可或缺的重要一环。

大陆学界对巴尔特文化符号学的引介,开始于1987年董学文、王葵根据英文翻译的《符号学美学》。1988年,李幼蒸选译了《符号学原理——结构主义文学理论文选》,巴尔特首次以“符号学家”身份得到呈现。90年代以后,对巴尔特文化符号学有了相应研究成果,李幼蒸在《理论符号学导论》中开辟专章对巴尔特符号学思想进行了全面、系统的梳理,赵毅衡在《符号学文学论文集》导论中对巴尔特的文化符号学在整个符号学发展谱系中的地位及他将语言学与文化研究紧密结合起来所做的贡献进行了评价。新世纪以来随着“文化研究”的兴盛,巴尔特在大陆学界影响日渐扩大,出现了进行整体研究的专著。汪民安《谁是罗兰·巴特》、项晓敏《零度写作与人的自由——罗兰·巴尔特美学思想研究》等,立足于巴尔特美学思想的批判性,旨在发掘其美学思想的伦理意义。钟晓文《符号·结构·文本——罗兰·巴尔特文论思想解读》历时性地梳理了巴尔特文论,对其内在发展逻辑进行了研究。在这些整体性研究的论著中,一般是开辟专章分别从不同角度对巴尔特文化符号学进行解读,尤其是探讨了与索绪尔语言学的深层勾连,并用具体案例展示了这种符号学对当前文化现象的巨大阐释力。鉴于此,我们可以做出这样的论断,巴尔特创建的文化符号学和“文化主义范式”,将对中国学界在符号学、文化研究以及其他人文学科方面继续产生深远而重大的影响。

参考文献:

[1]罗兰·巴尔特.符号学历险[M].李幼蒸,译.北京:中国人民大学出版社,2008.

[2]罗兰·巴尔特.符号学原理[G]//赵毅衡.符号学文学论文集.天津:百花文艺出版社,2004.

[3]李幼蒸.理论符号学导论[M].北京:社会科学文献出版社,1999:514.

[4]乔纳森·卡勒.结构主义诗学[M].盛宁,译.北京:中国社会科学出版社,1991:24.

[5]弗朗索瓦·多斯.从结构到解构——法国20世纪思想主潮:上册[M].季广茂,译.北京:中央编译出版社,2004:273.

[6]罗兰·巴尔特.符号学原理[M].李幼蒸,译.北京:中国人民大学出版社,2008.

[7]菲利普·罗歇.罗兰·巴尔特传——一个传奇[M].张祖建,译.北京:中国人民大学出版社,2013:42.

[8]乔纳森·卡勒尔.罗兰·巴尔特[M].方谦,李幼蒸,译.台北:时报文化出版社企业有限公司,1992:96.

[9]索绪尔.索绪尔第三次普通语言学教程[M].屠友祥,译.上海:上海人民出版社,2002:86.

[10]罗兰·巴特.流行体系——符号学与服饰符码[M].敖军,译.上海:上海人民出版社,2000:127.

[11]赵毅衡.符号学原理与推演[M].南京:南京大学出版社,2012.

[12]柳鸣九.新小说派研究[G].北京:中国社会科学出版社,1986:83.

[13]涂纪亮.皮尔斯文选[M].涂纪亮,周兆平,译.北京:社会科学文献出版社,2006.

[14]卡尔-奥托·阿佩尔.哲学的改造[M].孙周兴,陆兴华,译.上海:上海译文出版社,1997:97.

[15]汪胤.本质与起源——对皮尔士《实用主义问题》的现象学诠释[M].杭州:浙江大学出版社,2011.

[16]项晓敏.零度写作与人的自由——罗兰·巴尔特美学思想研究[M].上海:复旦大学出版社,2003:136.

[17]汪民安.罗兰·巴特[M].长沙:湖南教育出版社,1999.

[18]周宪.20世纪西方美学[M].南京:南京大学出版社,1997:357.

责任编辑韩云波

网址:http://xbbjb.swu.edu.cn

中图分类号:I01

文献标识码:A

文章编号:1673-9841(2016)01-0114-13

基金项目:国家社会科学基金重点项目“‘语言学转向’与视觉方法论研究”(15AZW003),项目负责人:肖伟胜;西南大学中央高校基本科研业务费专项资金资助项目“‘语言学转向’与视觉方法论研究”(SWU1509112),项目负责人:肖伟胜。

作者简介:肖伟胜,文学博士,西南大学文学院,教授,博士生导师。

收稿日期:*2015-07-07

DOI:10.13718/j.cnki.xdsk.2016.01.016