高血压不同中医证型运动试验前后血压变化研究

丰文俊,苗志林,方 璐,任疏桐

(1.辽宁中医药大学2014级硕士研究生,辽宁 沈阳 110032;2.辽宁省人民医院心内科,辽宁 沈阳110016;3.辽宁中医药大学2013级硕士研究生,辽宁 沈阳 110032)

高血压不同中医证型运动试验前后血压变化研究

丰文俊1,苗志林2,方 璐2,任疏桐3

(1.辽宁中医药大学2014级硕士研究生,辽宁 沈阳 110032;2.辽宁省人民医院心内科,辽宁 沈阳110016;3.辽宁中医药大学2013级硕士研究生,辽宁 沈阳 110032)

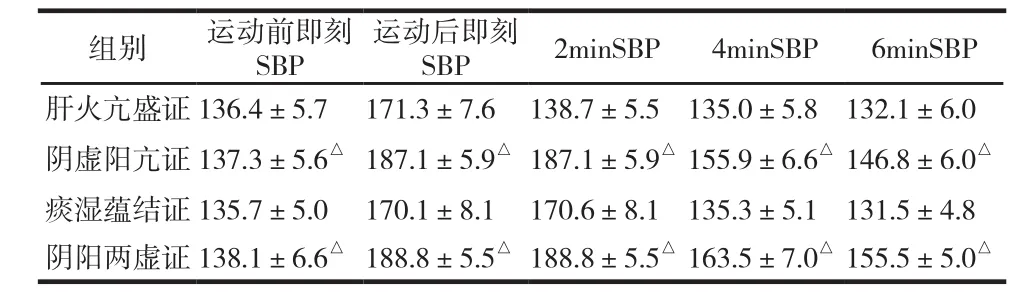

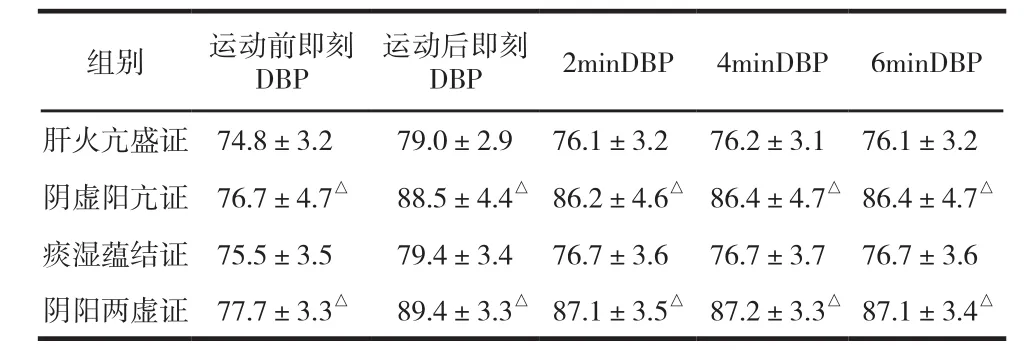

目的:观察高血压不同中医证型患者运动前后血压变化情况。方法:170例分成肝火亢盛 、阴虚阳亢、阴阳两虚、痰湿壅盛4种证型,观察运动前血压(SBP、DBP)以及运动后即刻、运动后2min、4min、6min的血压变化。结果:阴阳两虚证和阴虚阳亢证与痰湿壅盛证和肝火亢盛证在运动后即刻、运动后2min、4min、6min的血压比较差异有统计学意义(P<0.05)。血压变化幅度阴阳两虚证(阴虚阳亢证)大于肝火亢盛证(痰湿蕴结证),且运动前后SBP的变化波动较大。

高血压;中医证型;运动试验;血压变化

近年来,运动试验的血压变化,在高血压的预测、预后及心肌损害中的作用逐渐受到关注。观察不同高血压中医证型患者在运动负荷试验运动前以及运动后血压恢复情况的变化规律,希望能为高血压患者中医证型的预后以及治疗提供帮助。

1 临床资料

共170例,均为2014年3月至2014年9月辽宁省人民医院运动心电图门诊行运动试验检查的高血压患者,高血压诊断符合WHO1990年制定的高血压诊断标准:收缩压大于等于140mmHg,舒张压大于等于90mmHg。中医证型的分类参考1988年国家卫生部《中药新药临床研究指导原则》[2]将高血压病分为肝火亢盛 、阴虚阳亢、阴阳两虚、痰湿壅盛4种证型。选择血压控制在150/90mmHg以下,并排除合并冠心病、糖尿病、心

功能不全、慢性阻塞性肺疾病等其他疾病。其中肝火亢盛证43例,男21例、女22例,年龄40~70岁、平均(56.1±8.7)岁。 阴虚阳亢证45例,男23例、女22例,年龄40~70岁、平均(54.1±9.2)岁;痰湿雍盛证42例,男24例、女18例,年龄40~70岁、平均(54.3±8.3)岁;阴阳两虚证40例,男23例、女17例,年龄40~67岁、平均(52.9±7.6)岁。各证型性别及年龄比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

2 研究方法

采用美国GE-Marquett CASE-CS运动平板仪,并采用Bruce运动方案。运动前记录患者年龄、性别、血压(SBP/DBP)以及运动后即刻、运动后2min、4min、6min的血压变化情况。以2002年ACC/AHA的心电图运动试验指南中的试验终点标准为终止指标。

3 研究结果

各证型运动前后平均SBP变化见表1。

表1 各证型运动前后平均SBP变化 (mmHg,±s )

表1 各证型运动前后平均SBP变化 (mmHg,±s )

注:与痰湿雍盛证、肝炎亢盛证比较,△P<0.05。

?

表2 各证型运动前后平均DBP变化 (mmHg,±s )

表2 各证型运动前后平均DBP变化 (mmHg,±s )

注:与痰湿雍盛证、肝炎亢盛证比较,△P<0.05。

?

4 讨 论

高血压是严重危害人类健康的一类慢性非传染性疾病,是最主要的心脑血管疾病危险因素[3]。高血压病属中医“眩晕”、“头痛”等范畴[4]。据高血压证型和病程分布调查结果提示,疾病初期多以肝火亢盛为主,随着病情的进展,阳亢伤阴,出现由实证转为虚证或虚实夹杂证,表现出阴阳两虚或者阴虚阳亢[5]。初期高血压患者机体代偿功能较强,血压浮动相对较小,随着疾病的缓慢进展,高血压对患者靶器官的损坏加重,血压的自我调节能力越来越差,表现为血压波动范围加大。这与结论中肝火亢盛证运动前后血压变化量较阴阳两虚证和阴虚阳亢证血压变化量弱相符合。痰湿蕴结证高血压患者亦是如此,痰湿蕴结日久化热进而出现热盛伤阴,最终亦由实证转为虚证。

在运动前后,各组间的SBP波动幅度明显高于DBP波动幅度。动脉血压主要取决于心排血量和外周血管阻力。考虑为运动后患者心排血量增加,心脏前负荷增加,而使得收缩期需要更多的力做功,所以SBP升高明显。DBP主要与外周血管阻力相关,运动后血流增加,使内皮细胞分泌NO增加,从而扩张外周血管,故DBP的变化不明显[6]。运动后SBP和DBP均逐渐恢复。

[1] S.G.LIMA,M.F.P.M.ALBUQUERQUE,J.R.M.OLIVEIRA et al.Exaggerated blood pressure response during the exercise treadmill test as a risk factor for hypertension[J]. Brazilian Journal of Medical and Biological Research,(2013)46:368-374.

[2] 中华人民共和国卫生部.中药新药临床研究指导原则[M].北京:人民卫生出版社,1993:58.

[3] 刘力生,中国高血压防治指南2010[J],中国医学前沿杂志(电子版),2010,3(5):42-93.

[4] 谷万里,史载祥,余云旭,等.原发性高血压的中医证型特征[J].中西医结合学报,2010,8(9):843-847.

[5] 张荣珍,陈志祥,胡素颖,等.3578例高血压中医证型构成临床调查研究[J].中医药临床杂志 ,2007,19(8):360-363.

[6] BRAUNWALD E.心脏病学[M].5版.陈灏珠,译.北京:人民卫生出版社,1999.

R255.344.1

B

1004-2814(2016)12-1170-02

2016-07-22