兰州市居民收入倍增计划实施现状调查分析

孔 龙,谭莹霞

(兰州财经大学会计学院,兰州730030)

兰州市居民收入倍增计划实施现状调查分析

孔 龙,谭莹霞

(兰州财经大学会计学院,兰州730030)

兰州市于2012年开始实施《甘肃省城镇居民可支配收入倍增计划(2012—2016)》,现为调查计划实施状况,依据2012—2014年相关数据,对兰州市居民收入现状进行调查和分析,调查结果表明:兰州市居民收入提升水平并未达到预期效果,通过分析发现制约兰州市居民收入增长的因素包括收入差距较大、物价上涨过快、市场危机和自然环境恶化,并根据分析结果提出改善兰州市居民收入水平的政策建议。

兰州市;居民收入倍增计划;现状调查

引言

中国改革开放30多年来,国家财富快速积累和经济持续高增长,相比之下,国民财富的增长速度却远远小于国家财富的增长速度,财富分配失调,[1]不仅影响经济结构发展不均衡,也萎缩了内需增长对经济的影响,改革收入分配制度已经成为中国经济亟待解决的问题。党的十八大报告提出,到2020年,在发展平衡性、协调性、可持续性明显增强的基础上,要实现GDP和城乡居民人均收入比2010年翻一番的目标,全国各地随之相继出台了居民收入倍增计划,甘肃省于2012也出台了《甘肃省城镇居民可支配收入倍增计划(2012—2016)》,预计到2016年城镇居民人均可支配收入在2011年的基础上实现翻番,达到30 000元,年均增长率达到15%以上。

时至今日,3年已过,居民收入倍增计划践行情况如何,能否如期实现预期?本文以甘肃省政治文化中心兰州市作为研究对象,对实施了3年的居民收入倍增计划情况展开深入调查,通过选取兰州市城镇居民可支配收入情况、最低工资标准和兰州市地区GDP等指标,对2012—2014年兰州收入倍增计划实施情况进行分析和评价,并对计划提出意见和建议。相关数据来源于兰州市统计局官方网站数据库,部分指标通过手工计算得到。

1 收入倍增计划实施现状分析

现利用国家统计局兰州调查队编纂的《兰州市综合统计信息2014》《兰州市综合统计信息2013》《兰州市综合统计信息2012》中的相关数据,对《甘肃省城镇居民可支配收入倍增计划(2012—2016)》的实施效果进行分析。

1.1 城镇居民人均可支配收入增长状况

城镇居民人均可支配收入是反映居民家庭全部现金收入能用于安排家庭日常生活的部分,是家庭总收入扣除所得税和社会保障费的剩余部分。经兰州市统计局预测,在不考虑物价因素的情况下,要实现居民收入倍增计划,兰州城乡居民收入年均增速必须高于14.9%,但若物价指数涨幅年均为3%,5年累计上涨15.93%,如此推算,2012年到2016年间,兰州市城乡居民可支配收入年均增幅须保持在18.31%以上,才能确保2016年兰州市城镇居民可支配收入达到36 979元。

表1 兰州市城镇居民人均可支配收入 元

由表1可知,2012—2014年间兰州市城镇居民人均可支配收入从18 443元上升到23 030元,人均可支配收入始终保持上升状态,但2012—2014年兰州市居民人均可支配收入的平均增长率仅为13.03%,甚至没有达到排除物价因素影响下的增长水平。以该居民收入增长速度推算,到2016年兰州市城镇居民可支配收入很难达到预期水平,收入倍增计划能否完成更有待考究。

1.2 最低工资标准增长状况

城镇居民可支配收入由工资薪金收入、转移性收入、经营净收入和财产性收入组成,其中工资薪金收入是可支配收入的重要组成部分,就2012年数据显示,兰州市家庭收入中工资薪金收入占总收入的63%。[2]因此,最低工资标准对居民可支配收入的影响是不容小觑的。最低工资是劳动者在法定工作时间提供了正常劳动的前提下,用人单位向其支付的最低金额的劳动报酬,是监管机构对劳动者权益的保护。我省自1996年出台最低工资标准政策以来,已先后七次进行上调。2012年以前,每两年调整一次。自《甘肃省城镇居民可支配收入倍增计划(2012—2016)》颁布实施,我省于2012年起建立最低工资标准“一年一调”制度,并要求每年增幅不低于15%。现状如下:

表2 甘肃省最低工资标准 元

2013年兰州市最低工资和小时最低工资标准相比2012年分别增加22.45%和23.30%,符合预期增长;但与兰州市城镇居民人均可支配收入一样,2014年兰州市最低工资和小时最低工资增幅都远低于预计增长速度,甚至2014年一类地区小时最低工资增幅仅仅只有7.87%,只达到预计增幅的1/2。由此可见,在《甘肃省城镇居民可支配收入倍增计划(2012—016)》实施过程中,兰州市居民的报酬收入虽然在逐年上涨,但在上涨过程中涨幅呈现逐年下降的趋势,以目前的发展状况大致估算,兰州市想要在2016年实现居民收入倍增的预期目标,任务还比较艰巨。

1.3 地区经济指标增长状况

良好的经济环境能够为当地居民收入水平的提高提供条件,居民经济核算指标反映了该地区的宏观经济总体规模,可以以此来衡量当地经济环境,与此同时,地区生产总值中第三产业所占总产值比重能够反映出当地居民收入水平。

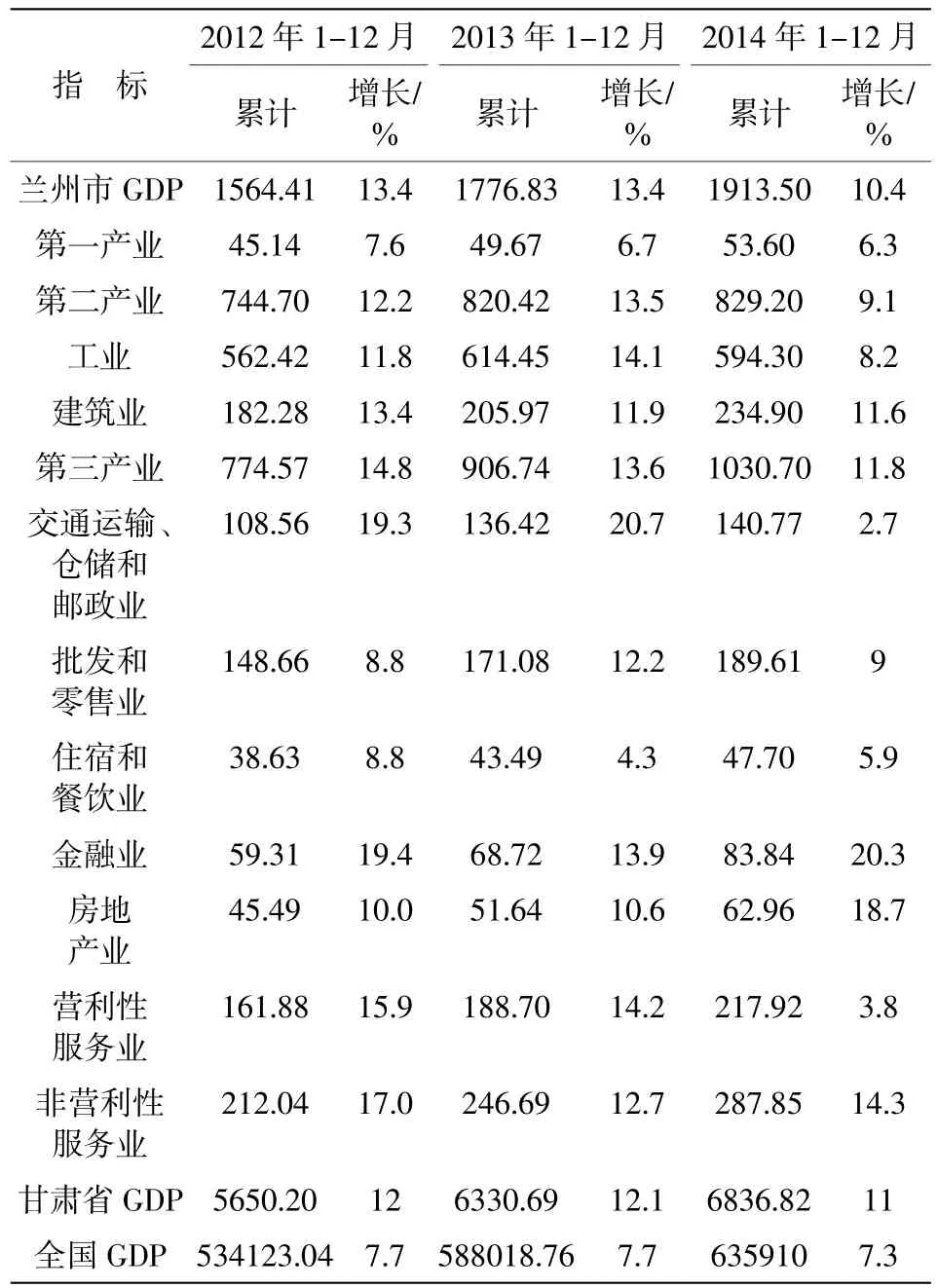

表3 地区生产总值 亿元

由表3可知,2012—2014年间,兰州市生产总值始终保持增长趋势,但2014年兰州市生产总值的增幅却有所下降。在兰州市GDP构成中,第一产业所占比重最小,第二产业次之,第三产业所占比重最大,2012—2014年间第三产业占兰州市地区生产总值比例分别为49.5%、51.03%和53.86%,第三产业在地区生产总值中的地位日趋凸显,是兰州市居民收入水平不断提高的标志。进一步分析可知,在第三产业产值中,非营利性服务业产值的比重最大,2014年非营利性服务业产值占第三产业总产值的27.93%,这与我国政府、社会团体和事业单位提供的社会公益性服务业不无关系,兰州市总体经济结构近年来在不断地改进和完善当中。

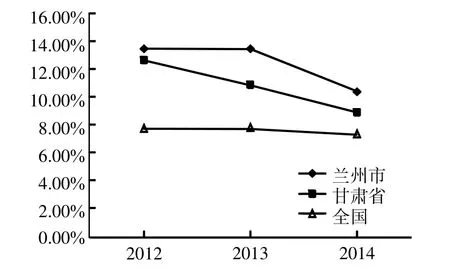

由图1可知,2012—2014年间,甘肃省GDP增速始终高于全国平均水平,但甘肃省GDP增长水平自2012年起开始大幅下滑。兰州市隶属于甘肃省,省内大环境的变化势必会影响兰州市GDP增速水平,由图可见,2013年兰州地区GDP增长速度与2012年持平,2013年后兰州市GDP增幅虽仍高于甘肃省平均水平,但GDP增幅明显降低,这是一种经济发展不稳定的表现。与此同时,除2012年兰州市人均可支配收入增长率高出GDP增长率2.21%外,2013、2014年人均可支配收入增长速度都慢于该地区GDP增速,缓慢的收入增长会影响居民消费支出,削减消费对经济发展的拉动作用,不利于经济发展[3]。

图1 2012—2014年兰州市、甘肃省及全国GDP增长率

2 收入倍增计划实施不理想的障碍分析

《甘肃省城镇居民可支配收入倍增计划(2012—2016)》实施已过大半,但计划实施效果并未达到预期,问题究竟出现在哪些方面?现对影响计划实施的制约因素进行分析。

2.1 收入差距过大

依据中国甘肃网资料《兰州市人力资源市场工资指导价位》显示,就2013年,兰州市有19个工种因市场需求小,技术含量低,平均年薪低于2万,而部分工种例如:矿井开掘工、矿山救护工、测绘人员等技术型工种平均年薪超过6万;2014年平均年薪低于2万的工种虽然降至15个,但该年度最高年薪与最低年薪相差8.5倍。由于收入差距较大,大多数中低收入者的收入水平没有得到实质性的提高,生活水平也未能得到改善,收入分配问题不仅会影响社会的和谐和稳定,同时也是国家实现社会化大生产和共同富裕必须要解决的问题,因此必须认真解决对待。[4]

2.2 物价增速过快

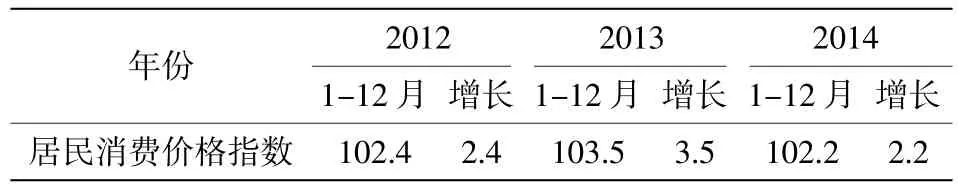

数据显示,2012—2014年兰州市居民消费价格指数始终处于上涨趋势,居民家庭购买消费品及服务的价格水平不断攀升,甚至在2013年通货膨胀现象尤为突出。此经济状况会对居民收入增长提出更高要求,如果居民收入的增长额不足以弥补因消费价格上涨造成的额外支出,实际上居民的生活水平并没有得到实质性的提高,长此以往,就会影响经济稳定,如此恶性循环,未来兰州市居民收入的进一步提高将会更加难以实现。

表4 兰州市居民消费价格指数

2.3 国内重化工业市场危机和自然环境恶化制约

兰州市居民收入发展

近年来国际能源和原材料价格的高涨,迫使我国依靠重化学工业实现经济增长的局面难以持续,与此同时,我国重化工业企业产能过剩问题日益凸显,传统化工业在市场中的地位每况愈下,重化工业仅能为居民收入增长带来杯水车薪的贡献;加之受到自然环境不断恶化的影响,以消耗环境为代价的传统经济增长方式遭到排斥,产业结构转型迫在眉睫。因此,兰州市以依靠兰炼、兰化、兰石等重化工业企业的经济增长模式很难得到进一步提升,更难协助居民收入进一步提升。

3 结论和政策建议

综上所述,结论如下:(1)兰州市居民收入始终保持增长的趋势,但整体增长速度缓慢,且增速逐渐减缓;(2)居民收入差距较大,收入分配底端的贫困人口难以享受经济增长的好处;(3)居民收入情况受到市场环境和物价水平的制约,在物价水平不断上涨的当下,居民收入的增长水平并不能说明居民生活水平的提高程度;(4)兰州市整体经济产业结构在国家政策的推动下逐渐向第三产业转移,第三产业为居民收入带来的总产值比重越来越大,为收入的进一步增长打下了坚实的基础。

为在真正意义上实现倍增计划,提高居民生活水平,提出以下建议。

3.1 拓宽就业渠道,扩大提高就业群体

普通居民收入与就业情况有着密不可分的联系,社会的稳定不但受到失业率的影响,也是影响居民收入倍增计划最终实现的重要因素,因此,保证充分就业是提高居民收入的基本要求。[5]兰州市政府应当对企业实施优惠的税收政策,吸引外部投资,以此保证更多的就业机会;进一步做好再就业工作,为下岗人员提供再就业培训,提高下岗人员的就业能力;转变居民就业观念,鼓励自主创业,为自主创业者提供政策上的便利和支持。

3.2 实施精准扶贫,缩小贫富差距

大多数低收入者主要依靠工资收入,但工资收入的增长往往落后于通货膨胀和物价上涨,具有滞后性,同时,增长幅度也小于物价上涨幅度。由于低收入群体收入来源太过单一,往往不能利用资产的保值和增值抵御通货膨胀,因此,低收入群体的收入提升更应该得到关注,尽快提高劳动者报酬和居民收入在国民收入中所占的比重,遵循合理、公平、分享的收入分配原则;[6]其次,在《甘肃省城镇居民可支配收入倍增计划(2012—2016)》实施过程中,最低工资标准的提高应更加及时,更加与经济形势相匹配;同时,加大高收入居民的税收力度,提高对低收入居民扶持和保障力度。[7]以此来缩小贫富差距,促进收入分配底端的贫困人口享受经济增长的好处,推动贫困地区经济增长带动贫困人口脱贫的效果,[8]针对农村贫困人口,政府应当优化整合扶贫资源,确保扶贫到户精准扶贫,有效做到精准识别、精准扶持和精准考核工作。

3.3 经济增长与环境保护相结合

不考虑通货膨胀因素,兰州市城镇居民人均可支配收入应实现年均15%的高增长要求,在这种经济发展压力下,应当尽量避免高投入、高消耗、低产出和低附加值的外延式经济增长方式,通过提高技术创新和科技创新能力,积极推动产业升级,[9]并将环境保护和经济增长相结合,不能将破坏环境的粗放型经济发展作为促进经济增长的手段,要让绿水青山作为发展经济的重要前提。

[1] 张茉楠.亟需启动中国版的“国民收入倍增计划”[N].新华日报,2010-02-02(B07).

[2] 张鲜华.西北五省省会城市居民收入比较研究[J].西北民族大学学报:哲学社会科学版,2014(4):178-183.

[3] 仙蜜花.收入倍增计划:挑战与选择——以深圳市为例[J].财政监督,2014(20):66-69.

[4] 周子栋,王满仓,俞颖.金融发展与城乡居民收入差距关系探讨[J].西安财经学院学报,2014(5):16-21.

[5] 刘川.经济发达地区居民收入倍增的制约与对策——以东苑为例[J].广西民族大学学报:哲学社会科学版,2015(1):152-156.

[6] 刘绮霞,王志伟.我国实施“居民收入倍增计划”的路径与经验借鉴研究[J].中央财经大学学报,2015(11):21-28.

[7] 孔龙,朱薇.西北五省省会城市间居民收入现状调查分析[J].西北人口:哲学社会科学版,2014(4):39-42.

[8] 汪三贵,郭子豪.论中国的精准扶贫[J].贵州社会科学,2015(5):147-150.

[9] 李涛,李斌,刘佳欣.我国西部地区经济增长方式选择和路径转化[J].西安财经学院学报,2013(6):38-42.

[10] 江建平,张云天.实现江苏居民收入倍增计划之重点、难点问题研究[J].现代经济探讨,2012(1):68-72.

Investigation and Analysis of Implementation of Lanzhou Residents’Income Doubling Plan

KONG Long,TAN Ying-xia

(School of Accounting,Lanzhou University of Finance and Economics,Lanzhou 730030,China)

Lanzhou began to implement the Gansu Province Urban Residents’Disposable Income Doubling Plan(2012-2016)in 2012.In order to investigate the situation of implementation,the article made the investigation and analysis of the situation of residents’income in Lanzhou based on the data from 2012 to 2014.The results showed that the plan did not get the expected results.The factors constraining Lanzhou residents’income growth were as follows:large income gap,excessive rise in price,market crisis and the deterioration of natural environment.It put forward some suggestions of improving Lanzhou residents’income level.

Lanzhou;residents’income doubling plan;investigation of current situation

F213.4

A

1674-2362(2016)04-0064-04

(责任编辑 王满达)

2016-03-29

兰州市社科基金“兰州市城乡居民收入增加研究”(15-028D)

孔 龙(1963—),男,甘肃天水人,教授,主要从事会计理论与方法研究;谭莹霞(1991—),女,甘肃兰州人,硕士研究生,主要从事企业理财与税务筹划研究。