改革开放以来我国居民收入分配演变趋势与启示

刘越

(安徽财经大学经济学院,安徽蚌埠233030)

改革开放以来我国居民收入分配演变趋势与启示

刘越

(安徽财经大学经济学院,安徽蚌埠233030)

利用改革开放以来30多年的经济发展数据,客观全面分析我国居民收入分配演变趋势。分析发现,20世纪90年代我国主体(居民、企业和政府)收入分配格局总体上比较稳定;进入21世纪以来,我国主体收入分配格局呈现出居民份额增速较慢,企业份额增速较快,政府份额上升明显的趋势;居民收入份额逐渐下降;初次分配企业增速较快;再分配向政府倾斜明显。我国居民收入分配结构中劳动报酬收入份额最大,其他收入形式占比比较低,劳动报酬占GDP比值逐年下降,全国、城镇、农村、城乡、地区间居民收入差距越拉越大。并对缩小居民收入差距提出了几点建议。

初次分配格局;再分配格局;居民收入差距

改革开放以来,我国经济快速发展,2010年7月,成为全球第二大经济体,经济总量首次超过日本。但与此同时,也出现一个不容忽视的比较尴尬的事实:收入差距逐渐拉大。据《2005年世界银行发展报告》显示,2004年我国基尼系数在全球120个国家和地区中排第85位,居民收入差距比较大。IMF(国际货币基金组织)2012年发布的数据,2011年我国人均GDP是4 382美元,在全球179个国家与地区中居第92位。而1990年以来我国收入分配差距越来越大,这不仅影响经济发展、减缓了经济增速,而且激化了贫富阶层间的冲突与矛盾,不利于社会的稳定与发展,也与我国社会主义本质相矛盾。[1-3]因此,本文利用改革开放以来30多年的经济发展数据,比较客观、全面地分析我国居民收入分配演变趋势,总结规律,为今后经济发展提供借鉴以便缩小居民收入差距,加快我国和谐社会的建设进程。

1 我国居民收入分配格局的总体演变

国民收入分配格局是指一国或地区在一定时期(一般指一年)经济主体运用所拥有的资源创造的国民总收入以及国民可支配收入在居民、企业和政府等间进行分配所形成的比例关系。从各国经济发展历程来看,经济发展水平不同的国家所形成的国民收入分配格局也有差异,一般没有统一的经济指标判断其优劣。但还是有一些方法来判断一国或地区收入分配格局合理性的,主要标准是看其收入分配格局能否促进本国或地区经济可持续发展。合理的国民收入分配格局既是扩大我国内需、有序实现经济转型的重要途径,也是成功跨越“中等收入陷阱”的必要条件,所以很有必要研究我国收入分配格局是如何演变的。

宏观收入分配格局的分配对象为该国或地区国民收入,分配主体为市场中三类主体:居民、企业和政府。居民主要是向市场提供各种生产要素并获得收入并消费各种商品和劳务;企业主要是从市场购买各种生产要素向市场提供各种商品和劳务;而政府一方面主要通过税收获得财政收入,另一方面对国民收入进行再分配。从分配层次看,分为初次分配、再分配和第三次分配三个方面。

1990年以来,我国国民收入分配格局呈现出居民占比逐年下降而政府和企业占比逐年上升的趋势。学者们广泛关注我国收入分配格局的这一变化。李稻葵等[4]指出我国初次分配中劳动收入份额的变动趋势符合U型规律,而且目前正处于U型曲线左侧的下降通道中;白重恩等[5]认为1992—2005年我国初次分配中劳动收入份额下降与经济结构转型和部门内劳动收入份额的变化相关;罗长远[6]研究发现第一产业比重迅速下降是影响劳动收入占比的主要原因。任太增[7]指出我国国民收入分配谈判机制建立在企业偏向与政府主导的制度基础之上,居民部门份额偏低,政府、企业部门份额偏高是这种国民收入分配决定机制的反映。

从1992年起我国开始编制资金流量表,才有比较完整统一的基础数据用来分析国民收入分配格局变化。由于《中国统计年鉴》提供的“资金流量表(实物部分)”数据限制,后面主要分析1992—2011年间我国国民收入分配格局演变。

1.1 初次分配格局变动趋势

1.1.1 初次分配格局测算

初次分配是依据各生产要素在商品生产经营中所做的贡献进行的分配,贯彻按劳分配原则,多劳多得,少劳少得。初次分配只是在创造国民收入的物质生产领域进行的分配,而且各要素所有者获得的收入主要取决于其拥有并用于市场交换的要素数量与质量。按功能性分,国民收入分配将增加值分为劳动收入、资本收入和生产税净额,而资本收入又包括财产收入和经营性留存。

初次分配中,居民一方面向企业提供劳动力、获得工资收入并交纳社会保险等,另一方面向市场提供相关生产要素,获得财产性收入;企业雇佣劳动者利用劳动工具来加工劳动对象,生产出符合社会需要的产品和劳务,获取企业收入并交纳税赋等;而政府提供公共服务,获得税收收入,政府提供国有资本与国有资源直接或间接参与生产,获得相应财产性收入。

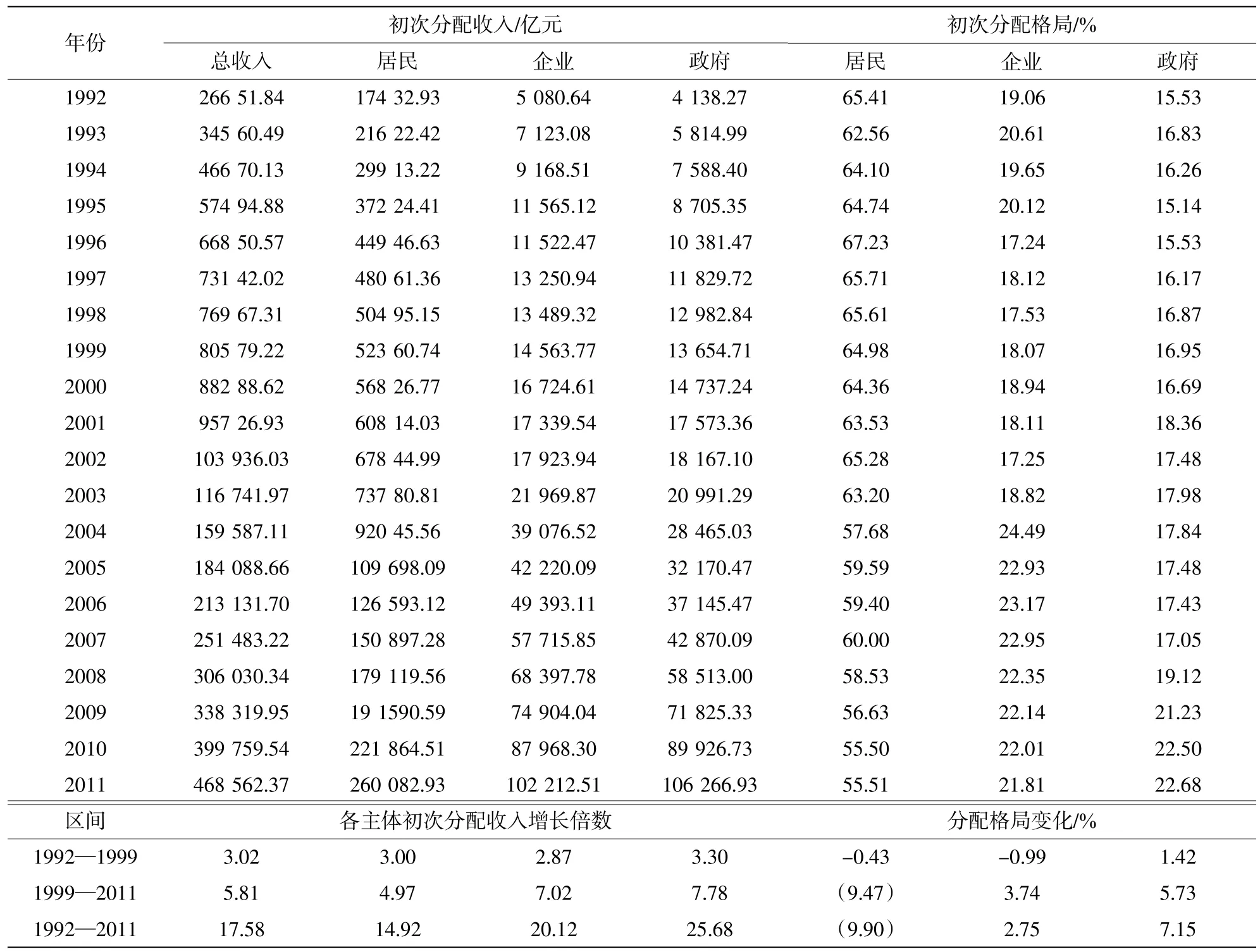

表1 1992—2011年我国初次分配格局测算

通过整理1992—2011年我国资金流量表(实

物交易)中的相关数据,结果如表1与图1。

1.1.2 初次分配格局变化趋势

从表1与图1可以看出1992—2011年我国民收入初次分配格局变化趋势:

从总量上看,初次分配三部门收入都增加很多,但从增速来看,居民增速最慢,政府增速比较快,而企业增速最快。按当年价格计算,1992—1999年,居民、企业和政府收入分别增长了3倍、2.87倍和3.3倍,三部门收入增速大体相当;而1999—2011年,居民、企业和政府收入分别增长了4.97倍、7.02倍和7.78倍,企业和政府收入增速明显快于居民收入增速;1992—2011年,居民、企业和政府收入分别增长了14.92倍、20.12倍和25.68倍。从三部门收入增速比较看,在两个时期居民初次分配收入增速都是最慢的且低于平均增速;企业收入增速只是在进入新世纪以来加快,快于平均增速;但是政府收入增速在两个时期都超过总收入平均增速和其他两个主体收入增速。所以,初次分配三部门收入增速的不同导致我国初次分配结构变化。

图1 1992—2011年我国国民收入初次分配格局变化趋势

1992—1999年,我国国民收入初次分配格局基本稳定,波动不大;而进入21世纪以来,我国收入初次分配格局变化很大,差距拉大。从表1与图1可以看出,居民收入占比由1992年的65.4个百分点下降到1999年的64.9个百分点,下降了近0.5个百分点;企业收入占比由1992年的19.06个百分点下降到1999年的18.07个百分点,下降了将近1个百分点;而政府收入占比由1992年的15.53%上升到1999年的16.95%,上升了1.42%。所以说在20世纪90年代我国三部门收入份额变化不大。但1999-2011年,居民收入占比由1999年的64.98%下降到2011年的55.51%,下降了9.47%;企业收入占比由1999年的18.07%上升到2011年的21.81%,上升了3.74%;政府收入占比由1999年的16.95%上升到2011年的22.68%,上升了5.73%。也就是说,进入21世纪以来,我国国民收入初次分配格局中,居民收入占比迅速下降,企业收入占比呈上升趋势,政府收入占比上升最快。而1992—2011年间,居民收入占比下降迅速,下降了9.9%;企业收入占比上升了2.75%;而政府收入占比上升了7.15%。因此,在1992-2011年间,我国国民收入初次分配格局演变趋势为:居民收入占比呈逐年下降趋势,而企业与政府收入占比正好相反,快速上升。

1.2 再分配格局演变情况

1.2.1 再分配格局测算

再分配又称非交换性分配,转移性分配,指在初次分配后在全社会范围内进行的分配,政府通过税收和财政支出等参与国民收入分配。再分配中,居民向政府转移财产税、个人所得税等;另外,政府向低收入者或特殊群体进行转移支付;企业则按照相关法律法规向政府缴纳企业所得税与财产税等。

由于《中国统计年鉴》中的资金流量表(实物交易)中的政府收入只核算了预算内、预算外收入,并没有核算非预算收入,因此政府实际可支配收入要大于资金流量表中的数据;而居民与企业实际可支配收入要小于资金流量表中的数据。一般而言,应考虑以下非预算收入:(1)制度外收入。它主要涉及制度外基金、收费、摊派与罚款收入等,这部分费用主要涉及企业,应扣除企业这些费用。[8](2)地方政府出让土地收入。随着中央政府“费改税”改革与监管力度加大,逐渐规范了各项行政事业性收费的制度外收入。直到2007年国家颁布了《国务院关于加强土地调控有关问题的通知》,土地出让金收入才开始全额纳入地方政府预算。而在此之前,地方政府并未将土地出让金收入列入预算内或预算外管理,是处于监管盲区的非预算收入。(3)农村非税收入。这部分收入主要是地方政府变相向农民征收的非税收入。所以,计算政府收入时要考虑以上三部分收入,同时,要扣除这部分居民收入。

为了客观反映我国国民收入再分配,将调整资金流量表中的各主体可支配收入,具体情况如下:居民可支配收入减去农村非税收入;企业可支配收入减去制度外收入;政府可支配收入加上制度外收入、地方政府出让土地收入以及农村非税收入。

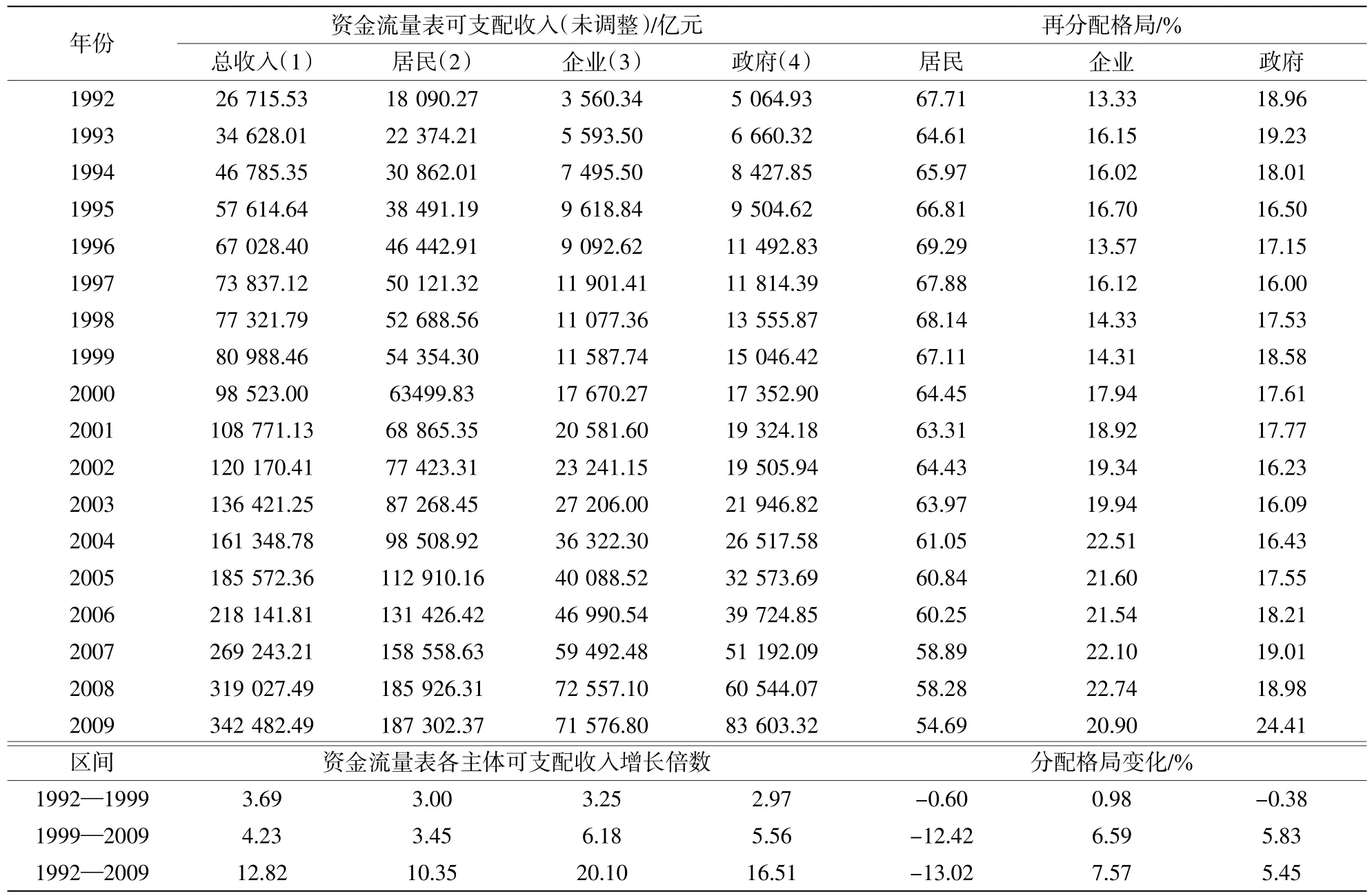

由上述分析调整资金流量表中的相关数据计算结果如表2、表3。

1.2.2 再分配格局变化趋势

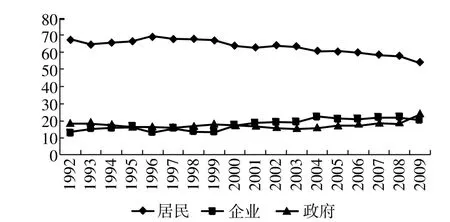

从表2、图3与图2、图3可看出1992—2009年我国民收入再分配格局变化趋势:

从总量上看,三部门可支配收入都逐年增加,居民收入增速缓慢,政府收入增速较快,而企业收入增速最快。按当年价格计算,未调整前,1992年居民、企业和政府的可支配收入分别为18 090.27亿元、3560.34亿元和5064.93亿元,而到了2009年居民、企业和政府的可支配收入分别增加到187302.37亿元、71 576.8亿元和83 603.32亿元。1992—1999年,居民、企业和政府可支配收入分别增长了3倍、

3.25倍和2.97倍,三部门收入增速大体相当;而1999—2009年,居民、企业和政府可支配收入分别增长了3.45倍、6.18倍和5.56倍,企业和政府可支配收入增速明显快于居民可支配收入增速;1992—2009年,居民、企业和政府可支配收入分别增长了10.35倍、20.1倍和16.51倍。从三部门可支配收入增速比较看,在两个时期居民再分配可支配收入增速都是最慢的且低于平均增速;企业可支配收入增速在进入21世纪以来上升比较快,超过了平均增速和政府可支配收入增速;而政府再分配收入增速在两个时期都超过总收入平均增速和居民再分配可支配收入增速,但低于企业可支配收入增速。

表2 1992—2011年我国国民收入主体再分配格局测算结果(未调整)

表3 1992—2009年我国国民收入主体再分配格局测算结果(调整后)

图2 1992—2009年我国国民收入再分配格局变化趋势(未调整)

图3 1992—2009年我国国民收入再分配格局变化趋势(调整后)

而按当年价格计算,调整后,1992年居民、企业和政府的可支配收入分别为17 715.27亿元、1 757.74亿元和7242.53亿元,而到了2009年居民、企业和政府的可支配收入分别增加到186 741.07亿元、60 615.6亿元和109 365.02亿元。很明显调整后居民、企业可支配收入有所下降,其中企业可支配收入下降较大,居民可支配收入下降较少,而政府可支配收入有大幅上升。1992—1999年,居民、企业和政府可支配收入分别增长了3倍、2.7倍和3.2倍,三部门收入增速大体相当;而1999—2009年,居民、企业和政府可支配收入分别增长了3.5倍、12.8倍和4.7倍,企业和政府可支配收入增速明显快于居民可支配收入增速;1992—2009年,居民、企业和政府可支配收入分别增长了10.5倍、34.5倍和15.1倍。从三部门可支配收入增速比较看,在两个时期居民可支配收入增速都是最慢的且低于平均增速;企业可支配收入增速在进入21世纪以来上升比较快,超过了平均增速和政府可支配收入增速;而政府可支配收入增速两个时期都超过总收入平均增速和居民再分配可支配收入增速,但低于企业可支配收入增速。因此,无论数据调整前还是调整后,三部门可支配收入增速中,居民最慢,企业最快,而政府介于居民与企业之间。

从分配结构上看,再分配格局变化趋势是1990年代变化不是很明显而进入21世纪以后变化十分显著。1992—1999年,我国国民收入再分配格局基本稳定,波动不大;而进入21世纪以来,我国收入再分配格局变化很大,差距拉大。从表2、表3与图2、图3可以看出,居民所得份额由1992年的66.31%下降到1999年的65.7%,下降了0.61%;企业所得份额由1992年的6.58%下降到1999年的5.81%,下降了0.77%;而政府所得份额由1992年的27.11%上升到1999年的28.49%,上升了1.38%。所以说在20世纪90年代我国三部门收入份额变化不大。但1999—2009年,居民所得份额由1999年的65.7%下降到2009年的52.35%,下降了13.35%;企业所得份额由1999年的5.81%上升到2009年的16.98%,上升了11.19%;政府份额由1999年的28.49%上升到2009年的30.66%,上升了2.16%。也就是说,进入21世纪以来,我国国民收入再分配格局中,居民份额下降迅速,企业份额上升最快,政府份额上升较快。而1992—2009年间,居民所得份额下降迅速,下降了13.96%;企业所得份额上升了10.41%;而政府所得份额上升了3.55%。因此,在1992—2009年间,我国国民收入再分配格局演变趋势为:居民收入份额基本上逐年下降,而企业与政府收入份额上升迅速。

再从可支配收入调整前后对比来看,居民变化不大,企业下降明显,而政府迅速上升。从表2与表3对比可以看出,1992年未调整前居民、企业和政府可支配收入分别为18 090.27亿元、3 560.34亿元和5 064.93亿元,而调整后三者分别变为17 715.27亿元、1 757.74亿元和7242.53亿元;三者分配格局由调整前的67.71∶13.33∶18.96变化为调整后的66.31∶6.58∶27.21,居民可支配收入比重下降了1.4%,而企业可支配收入比重下降了6.75%,政府可支配收入比重却上升了8.25%。同样2009年未调整前居民、企业和政府可支配收入分别为187302.37亿元、71 576.8亿元和83 603.32亿元,而调整后三者分别变为186 741.1亿元、60 615.6亿元和109 365亿元;三者分配格局由调整前的54.69∶20.9∶24.41变化为调整后的52.35∶16.99∶30.66,居民可支配收入比重下降了2.43%,而企业可支配收入比重下降了3.91%,政府可支配收入比重却上升了6.25%。因此,从以上对比,可以看出我国国民收入再分配格局中居民部门扣除农村非税收入后变化不大,其收入比重下降比较低;而企业部门由于各种制度外收费,变相增加其负担,其收入比重下降比较快,快于居民收入下降幅度;但调整后政府收入比重上升比较快,增幅较快。所以,显而易见,目前我国国民收入再分配格局呈现出向政府倾斜。

综合以上分析可以看出,20世纪90年代我国主体(居民、企业和政府)收入分配格局总体上比较稳定,差距不大;而进入21世纪以来,我国主体收入分配格局变化显著,差距拉大,呈现出居民份额增速较慢、份额逐年下降,企业份额增速较快,而政府份额上升明显的趋势。基本上可以归纳为以下三大趋势:居民收入份额逐渐下降;初次分配企业增速较快;再分配向政府倾斜明显。

2 我国居民收入总体差距演变

2.1 居民收入来源比较单一,基本以劳动报酬收入为主

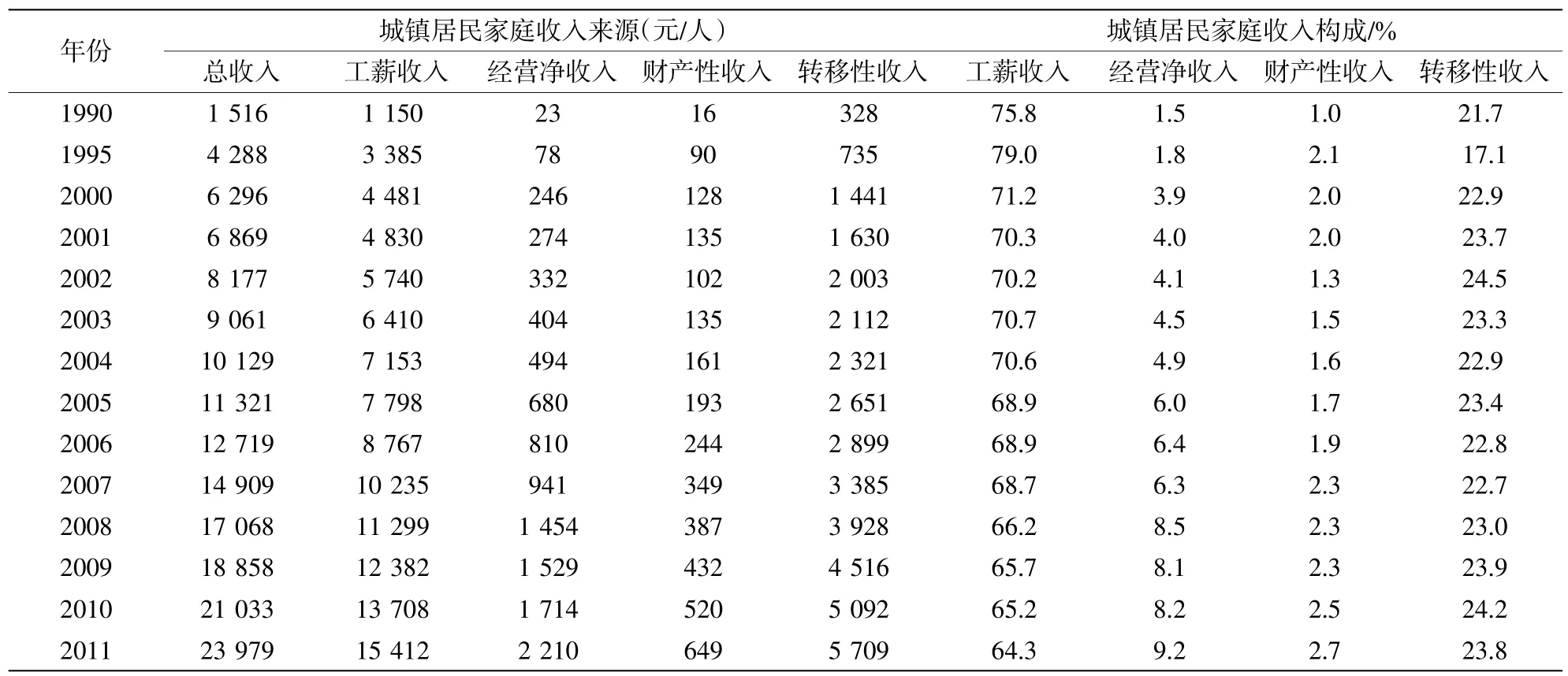

改革开放以来,随着我国市场经济的确立、逐步完善,要素市场也得以建立并日益完善,市场在资源配置中发挥了重要作用,我国居民收入来源结构渐趋优化。由表4、表5可看出,1990—2011年,城镇居民家庭收入构成(工薪收入、经营净收入、财产性收入和转移性收入)由1990年的75.83∶1.48∶ 1.03∶21.66转变为2011年的64.27∶9.22∶2.71∶23.81,收入构成逐渐优化,经营净收入与财产性收入上升比较快,尤其是经营净收入上升最快,而工薪收入有小幅下降,转移性收入波动不大。这也反映改革开放以来,进一步调动了城镇居民的积极性,自主创业比较多,城镇资本市场比较完善,城镇居民投资活跃,居民收入多元化明显。同样,1990—2011年,农村居民家庭收入构成由1990年的14.01∶82.37∶0∶3.61转变为2011年的30.14∶60.41∶2.32∶7.13,收入构成逐渐优化,工薪收入与转移性收入上升比较快,尤其是工薪收入上升最快,而经营净收入下降比较快,财产性收入上升比较慢。这说明伴随我国资本市场的逐步完善与农民工到城镇务工的机会增多,农民工资性收入增幅度比较快。从本质上看工薪收入与经营净收入都是劳动报酬收入,从表4与表5中将二者合并后得到的劳动报酬占总收入的比重从1990到2011年以来呈现下降趋势,而财产性收入和转移性收入构成呈现上升趋势,所以随着我国逐步完善要素市场与市场经济的进一步发展,居民收入日益多样化。[9]

2.2 劳动报酬份额下降趋势明显

改革开放以来,我国总劳动份额(劳动报酬占GDP之比)演变趋势为先升后降。中国社科院《社会蓝皮书2008》认为我国劳动份额呈逐年下降的趋势:2003年以前超过50%,而到2006年迅速下降到40.6%,而企业利润却逐年迅速增加,资本回报份额(资本占GDP之比)由2003年以前不足20%快速上升到2006年的30.6%。国内外学者从不同角度分析了我国劳动报酬份额下降,有的学者认为劳动者处于弱势而资方处于强势形成资本侵占劳动者所得等。[10-13]

表4 1990—2011年城镇居民家庭收入来源及构成

表5 1990—2011年农村居民家庭收入来源及构成

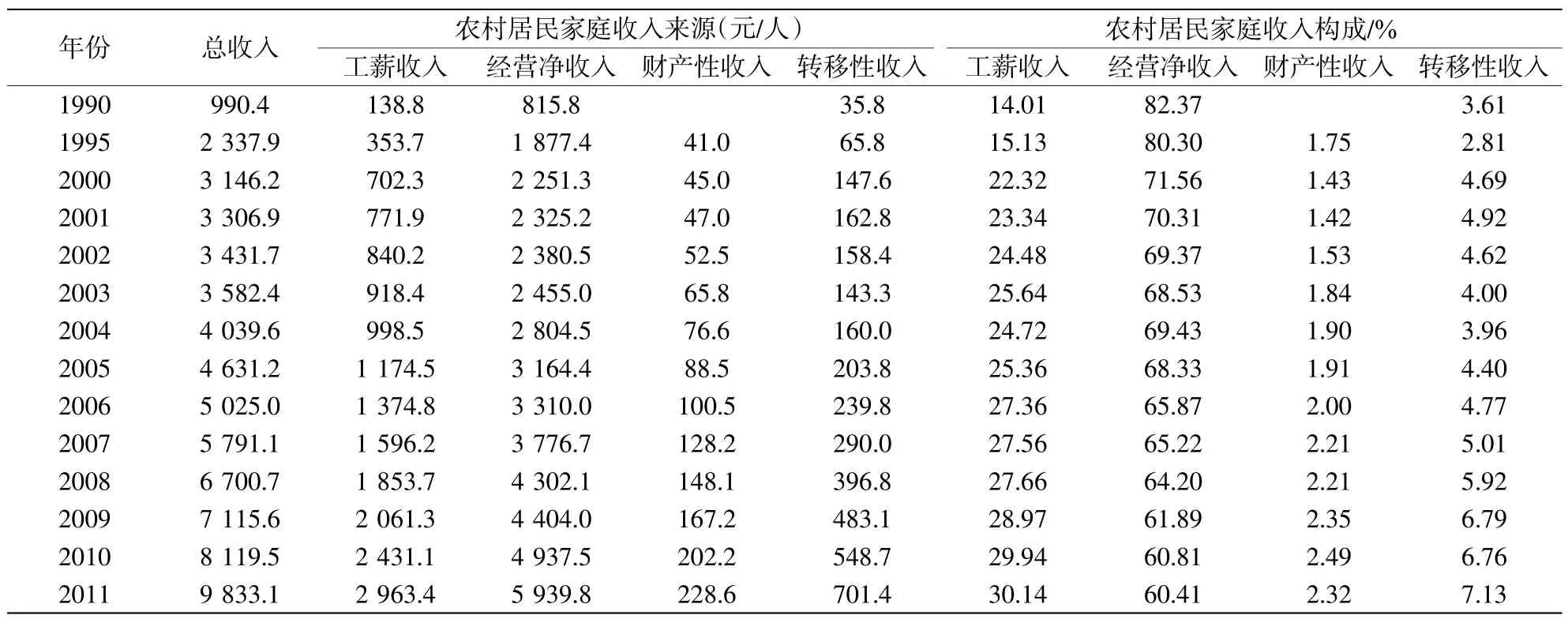

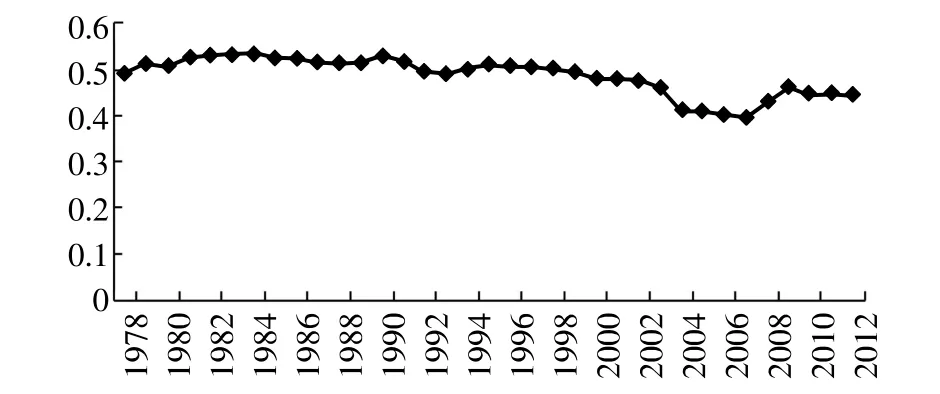

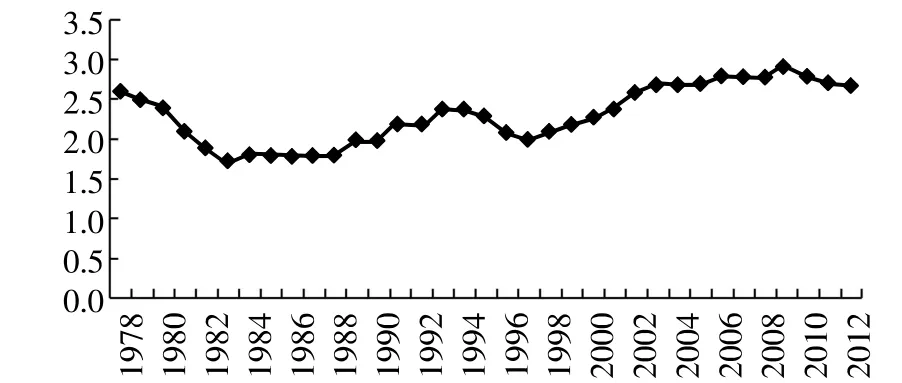

从表6与图4可以看出,改革开放以来,全国劳动份额变化趋势是先升后降:1978—1984年,全国劳动报酬份额小幅上升,由1978年的49.6%上升到1984年的53.7%,上升了4.1%。而1984—1995年,全国劳动报酬份额呈现下降趋势,而下降比较缓慢,由1984年的53.7%下降到1995年的51.4%,下降了2.3%。但从1996开始,全国劳动报酬份额呈现明显的下降趋势,由1996年的51.2%下降到2007年的39.7%,下降了11.5%。1984—2007年,全国劳动报酬份额有1984年的53.7%降到2007年的39.7%,下降高达14%,下降幅度高达26%。2008年全国劳动报酬份额有小幅上升,提高到43.2%,2009年全国劳动报酬份额又提高到46.6%,之后又开始出现下降趋势。因此,从表6与图4可以看出从1984—2012年间全国劳动报酬份额总体上呈现下降趋势。

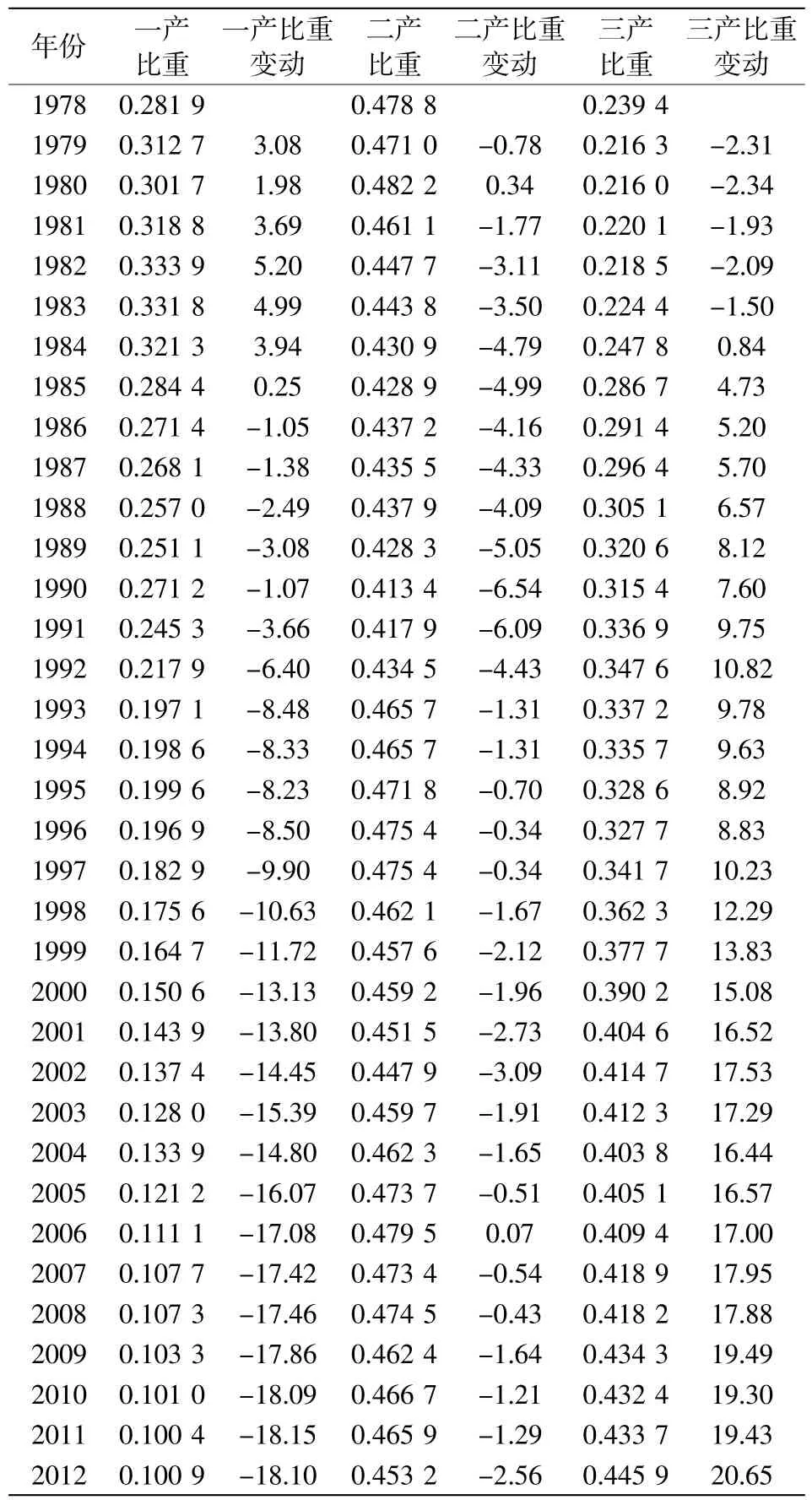

再从表7看,1978—2102年我国三次产业份额的演变趋势看,第一产业比重变动呈现逐年下降的趋势,由1979年上升了3.08%,而到了2012年下降了18.1%;第三产业则正好相反,由1979年下降了2.31%,到了2012年上升了20.65%;第二产业比重变动呈现先下降后上升的趋势,1978—1992年第二产业比重变动下降明显,而1993年之后迅速上升。从表6与表7可看出我国劳动份额下降的直观解释:由于第一产业劳动份额远高于第二和第三产业,而伴随着我国经济结构转型,剩余劳动力向第二产业与第三产业转移,第一产业劳动力比重下降,其劳动收入在全国总劳动收入中的比重呈现下降趋势,所以引发全国劳动份额的下降。

表6 1978—2012年全国及三产劳动份额

图4 1978—2012年全国劳动份额变动趋势

%

表7 1978—2012年我国产业结构的变化

2.3 居民收入差距越拉越大

目前国内外学者均认为我国居民收入差距呈现逐年扩大的趋势。[14]Martin和Chen(2004)通过计算得出全国基尼系数快速上升:从1981年0.21迅速上升到2001年的0.447。据西南财经大学中国家庭金融调查提供的数据,2010年我国居民家庭基尼系数是0.61,城镇家庭基尼系数是0.56,农村家庭基尼系数是0.60。从地区来看,我国东部、中部、西部地区基尼系数分别为0.59、0.57、0.55。

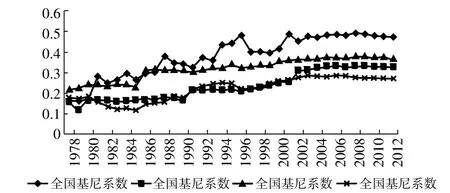

表8 1978—2012年我国基尼系数

2.3.1 全国整体居民收入差距演变情况

从表8与图5可看出,1978—2012年全国基尼系数周期性阶段上升明显。尽管有些年份有波动,但总体趋势基尼系数是不断扩大的,1978年为0.161,1990年为0.343,1994年为0.436,超过国际警戒线0.4,2000年为0.417,而2001年上升到0.490。我国居民收入差距与世界类似发展水平国家相比,究竟处于什么水平?国家统计局给出了几国数据:2009年阿根廷基尼系数为0.46、巴西0.55、俄罗斯0.40,2008年墨西哥基尼系数是0.48,2005年印度基尼系数是0.33。可以说我国基尼系数明显高于印度、俄罗斯,与阿根廷、墨西哥比较接近,低于巴西。所以说我国目前的收入差距已经处于世界较高水平,比发达国家和许多发展中国家的基尼系数要高。

图5 1978—2012年我国基尼系数演变趋势

2.3.2 城镇居民收入差距演变情况

从表8与图5可以看出,1978—2012年我国城镇居民收入差距变化趋势是越拉拉大。城镇基尼系数基本上每十年提高到一个新区间,呈现出明显的周期性,如1978—1990年低于0.2;1991—2001年介于0.2~0.3之间;进入新世纪以来,基本介于0.3~0.4之间。这种变化趋势基本上与我国经济体制改革进程相吻合:我国经济体制改革从1985开始,改革重心转移到城市,尤其是国有企业改革等极大地冲击了计划经济时代的分配制度,调动了城镇职工的积极性,城镇居民收入开始拉大;另外,1992年邓小平南巡后,我国逐步确立社会主义市场经济体制,市场在资源配置中逐步发挥主导作用,进一步激发了劳动者的积极性,进一步加大了城镇居民收入差距。[15-16]

2.3.3 农村居民收入差距演变情况

从表8与图5可以看出,1978—2012年我国农村居民收入差距基本上是逐年拉大,且农村居民收入差距比城镇大。1978—1985年农村基尼系数处于0.2~0.3之间,相对平均,先升后降。1986年迅速上升,达到0.314。1986—1992年处于0.32以下;从1993年以来,农村基尼系数在0.32~0.4之间波动。这种演变趋势也与我国农村改革进程一致。我国的经济体制改革率先从农村开始,家庭联产承包责任制的实施,极大地调动了广大农户的积极性,农业生产快速发展,农村居民收入有所拉大。1984年后乡镇企业迅速发展,尤其是东部沿海地区,一定程度上改变了农村居民的收入结构,进一步扩大了农村居民收入差距。20世纪末农村经济发展缓慢,基尼系数变化不大。进入21世纪以来,由于农业收入比较低,大量农民工涌向城市,到城市打工,农民工资性收入增加,这也进一步拉大了农村居民收入差距。进入新世纪以来,尽管政府连续出台一系列政策措施来发展农村经济,但近年来农村基尼系数一直在历史最高位徘徊。

2.3.4 城乡收入差距演变情况

根据前面分析可知,1978—2012年我国城镇与农村基尼系数演变呈现相似的波动上升趋势。从表8、表9与图5、图6、图7可以看出,改革开放以来,我国城乡居民收入差距演变的基本趋势是先缩小再扩大,之后又缩小,然后再扩大。

表9 1978—2012年我国城乡收入差距变化情况

2.3.5 地区间居民收入差距演变情况

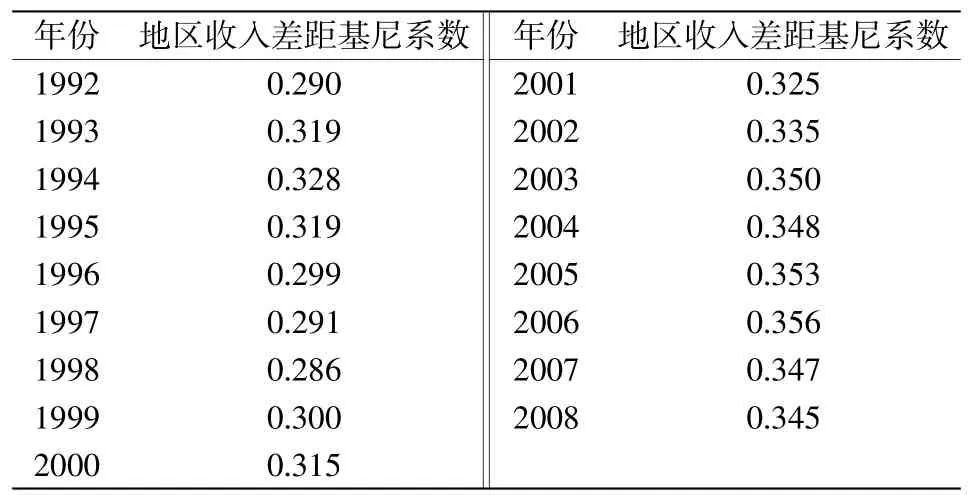

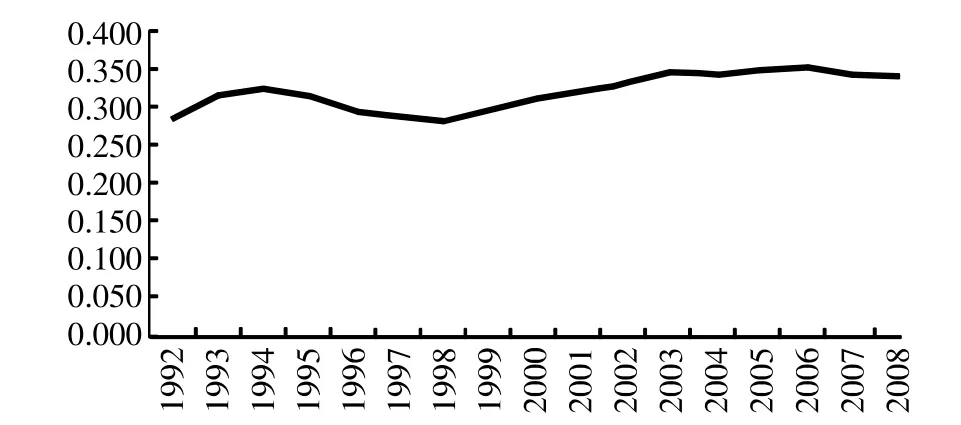

从表10和图8可以看出,1992—2008年我国地区间居民收入差距演变呈现出先上升再下降再迅速上升再缓慢下降的演变格局。1992年我国地区间居民收入差距基尼系数为0.29,1994年上升到0.328,之后开始下降,1998年降到0.286,之后迅速上升,2006年上升到0.356,之后又开始缓慢下降,基本呈周期性上升趋势。

图6 1978—2012年我国实际城乡收入之差(元)

图7 1978—2012年我国城乡实际收入之比

表10 1992—2008年我国地区居民收入差距基尼系数演变情况

图8 1992—2008年我国地区居民收入差距基尼系数演变情况

3 我国居民收入分配演变的原因

3.1 城乡“二元”结构

由于历史原因,我国城乡“二元”结构并未发生根本改变,这极不利于合理流动城乡生产要素及其优化组合,使得二者在户籍、资金、技术、劳动力、权利等被人为分割,发展机会不均等,形成农村户口的居民在各方面低于城市户口的居民,这种在获取收入起点不平等是引发城乡居民收入过大及我国居民收入分配演变的根本原因。另外,“二元”结构也形成了城乡劳动生产率的差异悬殊,从二元对比系数可以看出,我国农业与非农业劳动生产率之比一般介于0.16~0.25之间,比发展中国家平均水平0.31~0.45低了很多。城乡劳动生产率的差异导致城镇居民可以获得比较高的收入,而农村居民获得的收入就比较低,加剧了二者收入的非同步性,而且这也是我国城乡居民收入持续拉大的重要原因。改革开放以来,我国经济体制改革从农村开始,从1985年深入到城市。虽然经济体制改革解放了生产力,城乡居民收入都快速增加,但改革进程中,城乡居民收入增长速度是非均衡的,这在某种程度上也加剧了二者收入差距。

3.2 非均衡经济体制

改革开放初期到1985年,城乡收入差距缩小明显。因为我国改革最早从农村开始,实施的家庭联产承包责任制极大提高了农民生产积极性;而这一时期,城镇生产经营活动仍采用计划经济的做法,城镇居民收入增速低于农村,城乡收入差距开始缩小。从1986年到1994年,经济体制改革重心从农村转向城市,城乡收入差距逐渐扩大。这期间政府采取了放权让利、企业经营机制转换及职工劳动贡献与其收入挂钩等配套改革,企业活力迅速激发,职工生产热情高涨,大大提高了企业经营效益,迅速提高了城镇居民收入。而这一时期,虽然农业每年收成不错,但出现了“谷贱伤农”,农产品供过于求,再加上我国农业科技贡献率低,一度出现农业产量徘徊不前。另外,优质农产品及其增长率比较低,农产品价格增幅缓慢。从1995年到1997

年,城乡收入差距出现缩小趋势。1994年,为了缩小城乡收入差距,国家实施了相关惠农政策,提升了农民收入增幅。同时,为了应对过热经济,政府适时实施了适度从紧货币政策,开始经济结构调整,城镇居民收入增长放缓。但从20世纪末以来,城乡居民收入又开始拉大,而且有迅速扩大的趋势。进入21世纪以来,由于多种原因所致,国内农产品出现销售难,价格上不去;乡镇企业效益不佳,农民增收越来越难。而同期非农产业、城镇居民收入增幅都比农村快,导致城乡居民收入越拉越大。

另外,我国按劳分配为主、多种分配方式并存的基本分配制度也使城乡居民受益非均衡。在国家实施的按劳分配,多劳多得、让一部分地区一部分人先富起来、生产要素参与分配等政策激励下,一些人在市场竞争中处于优势,先富裕起来。而且从总体来说,城镇居民拥有的各类生产要素的数量与质量都比农村居民多,导致城镇居民从分配制度获得的收益比农村居民多,这在客观上也拉大了城乡居民收入。[17]

3.3 政策差异

3.3.1 区域非均衡发展政策

改革开放以来,我国一直实施的是非均衡区域开发政策,由于东部地区地理位置优越,交通便利,国家先后设立了5个经济特区、开放了14个沿海城市;设立了长三角、珠三角、闽三角、辽东半岛、山东半岛、环渤海等沿海经济开放区,并对这些区域实施特殊优惠政策与税收政策。[18]东部经济迅速发展起来,居民收入也快速增加。之后发展政策才开始向中西部转移,先后实施了中部崛起、振兴东北老工业基地、西部大开发等政策,这种由东向西推进区域开发的步骤是典型的优先发展东部,客观上也加剧了东中西部居民收入差距。

3.3.2 产业政策

首先是重工业优先发展。建国后,为了快速发展经济,国家实施了重工业优先发展战略,而发展重工业要有大量资本积累,这些资金来自何处?实施工农价格“剪刀差”,牺牲农业利益来发展工业,导致我国传统农业丧失了发展现代农业的机遇。该战略的实施导致工农业发展严重失衡,总体来说,城镇居民收入比农民高出很多。这种长期非均衡发展战略又逐渐演变为城市优先发展与城市居民优先发展。

其次,实施行业优惠政策,引发行业间收入差距拉大。出于某些特定目的,国家对某些行业垄断经营,客观上形成行业间或企业间不公平竞争,人为造成国家财富向某些企业、个人倾斜,扩大了行业间收入差距。比如长期受国家政策保护的铁路、通信、石油、燃气、金融等行业,获取大量垄断利润,拉大了我国行业间收入差距。

3.4 “二元”管理体制

3.4.1 户籍制度

到目前为止我国实施的仍然是城乡分割的户籍管理体制,把全国居民分为农业户口和非农户口,不利于农村人口向城市自由流动,人为导致过大的城乡收入差距。虽然1990年以后国家进行了户籍制度改革,农村剩余劳动力可以进城务工,但这只是体制外流动,农民工户口仍然在农村,并没有把农民工就业纳入城市管理。另外,我国户籍制度也不利于农村土地规模化经营,由于户籍限制,大量农村剩余劳动力滞留农村,再加上农村社会保障制度不健全,很多农户不愿放弃土地,土地向高效率经营主体转移比较难,不利于农业规模化经营,农业效益低。这在某种程度上也扩大了城乡收入差距。

3.4.2 社会保障制度

到目前为止,我国社会保障制度沿着城乡“二元”路径发展。城市基本建立了社会主导的新型社会保障制度,实现了城市居民全覆盖。而农村社会保障比较滞后、欠缺,仍然停留在救济贫困者层面上,更重要的是农村社会保障制度的主导模式仍然是家庭保障。另外,城市社会保障基金形成了自上由劳动社会保障部下由省劳动社会保障部统一的社会监管体系,而农村社会保障基金没有形成统一的社会监管体系,而是由地方各级政府下属机构进行管理。有些农村还出现社会保障基金被挤占、挪用、挥霍等不良现象,这进一步阻碍了农村社会保障制度的健康发展。而且国家非常重视城市社会保障,基本涉及需要保障的方方面面,保障制度健全。而农村主要由农村基层组织来解决农民的社会保障问题,城乡保障水平差距悬殊。这在无形中也扩大了城乡收入差距。

3.4.3 医疗卫生资源

我国城乡医疗卫生资源配置极不平衡,大量优质医疗卫生资源集中在城市,尤其是大城市。自1994年我国实施分税制改革以来,政府对城乡医疗卫生资源配置差异巨大,农村很难留住医疗卫生人才,再加上农村医疗卫生基础设施陈旧落后,一旦一些传染病、地方病复发,脆弱的农村医疗卫生服务体系不堪重负,患者被迫到城市就医,无形中增加农民的就医成本,农村因病致贫、因病返贫的农户经常出现。所以,城乡医疗卫生资源配置的巨大差异在很大程度上也拉大了我国城乡居民收入差距。

4 结论与启示

4.1 结 论

从上述分析,可以看出20世纪90年代我国主体(居民、企业和政府)收入分配格局总体上比较稳定,差距不大;而进入21世纪以来,我国主体收入分配格局变化显著,差距拉大,呈现出居民份额增速较慢、份额逐年下降,企业份额增速较快,而政府份额上升明显的趋势。也就是说我国居民收入分配格局的总体演变趋势基本上可以归纳为以下几个方面:居民收入份额逐渐下降;初次分配企业增速较快;再分配向政府倾斜明显。

另外,我国居民收入分配结构中劳动报酬收入份额最大,其他收入形式占比比较低,而且劳动报酬占GDP比值逐年下降,全国、城镇、农村、城乡、地区间居民收入差距都呈现扩大趋势。

4.2 启 示

更重要的是,通过以上分析可以启发我们应采取相关有针对性的措施来有效缩小我国居民收入差距,加快我国和谐社会的建设进程。

4.2.1 改善收入分配的物质基础是大力发展经济

从发达经济体经济发展历程可以看出,大力发展经济,实现经济快速持续增长,其工业化中后期居民收入分配差距趋于缩小。同时,大力发展经济有助于改善收入分配差距,这也与库兹涅茨关于收入分配的倒“U”型假说和刘易斯的“二元”经济理论是一致的。刘易斯指出发展中国家或地区的农业部门与工业部门工资基本没有差异时,劳动力就不会从农业部门向工业部门转移,居民收入差距就会缩小。因此,我国要进一步缩小居民收入差距,仍然要大力发展我国生产力,增强综合实力与竞争力,增加居民收入。

4.2.2 在缩小收入差距方面,政府应有所作为

(1)优化劳动者与企业之间的分配机制。各级政府要本着合作、互利、平等、协商的原则,积极建立和谐的劳资关系,依法保障各方合法利益;要逐步完善企业内部劳资双方谈判机制,尽量做到工资收入、企业利润、税收协调同步增长。政府要维护劳资双方的合法权益,特别是农民工等弱势群体的权益,只有劳动者的收入增加了,才可能为公平的收入分配打下坚实基础。

(2)科学确定税收增幅,优化财政支出结构。政府要采取相关措施切实减、免、缓中小微企业的税费负担与加大财政补贴力度等,调节初次分配关系,提高城乡居民收入;调整财政支出结构,大幅提高民生工程项目的支出,加快推进城乡基本公共服务均等化进程;扩大就业、教育、医疗、养老、住房等社会保障的覆盖面,拓展社会救助范围与加大扶持力度;加大各级财政的转移支付力度,缩小行业、地区之间的收入差距等。

(3)进一步深化改革公民财产收入制度,增加城乡居民财产性收入。要进一步完善房产、土地、股票、债券等市场交易制度;确保私人财产神圣不可侵犯,实现公权与私权的法律地位平等;深化城乡土地制度改革,尤其是农村土地产权改革,切实维护农民的土地财产权与交易权等权利,确保在城市化与工业化进程中,农民可以获得土地等财产性收入,进而缩小城乡收入差距。

(4)进一步推行政府部门收支公开透明并接受人代会的审批、监督。政府要加大公益性机构改革,鼓励扶持各种民间慈善机构与组织的活动,进一步规范捐赠资金与基金的管理制度;合理引导民间资源投入基础教育、就业培训、公共卫生、扶贫等领域;采取相关措施加快城乡统筹发展并逐步实现公共服务均等化等来缩小社会成员间的收入差距,提高中等收入阶层比例,形成“两头小、中间大”的橄榄型收入分配格局。

[1] 李实,赵人伟,张平.中国经济转型与收入分配变动[J].经济研究,1998(4):42-51.

[2] 李实,赵人伟.中国居民收入分配再研究[J].经济研究,1999(4):3-17.

[3] 李实,罗楚亮.中国收入差距究竟有多大?——对修正样本结构偏差的尝试[J].经济研究,2011(4):68-79.

[4] 李稻葵,刘霖林,王红领.GDP中劳动份额演变的U型规律[J].经济研究,2009(1):70-82.

[5] 白重恩,钱震杰.谁在挤占居民的收入——中国国民收入分配格局分析[J].中国社会科学,2009(5):99-116.

[6] 罗长远,张军.经济发展中的劳动收入占比:基于中国产业数据的实证研究[J].中国社会科学,2009(4):65-80.

[7] 任太增.政府主导、企业偏向与国民收入分配格局失衡——一个基于三方博弈的分析[J].经济学家,2011(3):42-48.

[8] 龚刚,杨光.从功能性收入看中国收入分配的不平等[J].中国社会科学,2010(2):54-69.

[9] DAUDEY E,GARCIA-PENALOSA C.The Personal and the Factor Distributions of Income in a CrossSection of Countries[J]. Journal of Development Studies,2007,43(5):812-829.

[10]陈钊,万广华,陆铭.行业间不平等:日益重要的城镇收入差距成因——基于回归方程的分解[J].中国社会科学,2010(3):65-77.

[11]KALLEBERG A L,WALLACE M,RAFFALOVICH L E.Accounting for Labor’s Share:Class and Income Distribution in the Printing Industry[J].Industrial and Labor Relations Review,1984,37(3):386-402.

[12]HENLEY A.Labour’s Shares and Profitability Crisis in the US:Recent Experience and Post-war Trends[J].Cambridge Journal of Economics,1987,11(4):315-330.

[13]BLANCHARD O,GIAVAZZI F.Macroeconomic Effects of Regu-lation and in Goods and Labor Markets[J].Quarterly Journal of Economics,2003,118(3):879-907.

[14]吴建军,刘郁.国民收入分配格局对中国经济失衡的影响[J].财政研究,2012(2):42-45.

[15]KUZNETS S.Economic Gro wth and Income Inequality[J]. American Economic Review,1955,45(1):1-28.

[16]ROBERT M S.A Skeptical Note on the Constancy of Relative Shares[J].American Economic Review,1958(9):618-631.

[17]陈宗胜,周云波.非法非正常收入对居民收入差别的影响及其经济学解释[J].经济研究,2001(4):14-25.

[18]FEIGE E L,MCGEE R T.Tax Revenue Losses and the UnobservedEconomyintheUK[J].JournalofAffairs,1982(2):164-172.

Trend and Enlightenment of the Evolution of Income Distribution in China Since the Reform and Opening-up

LIU Yue

(School of Economics,Anhui University of Finance and Economics,Bengbu 233030,China)

Using more than 30 years’economic development data since reform and opening-up,the article made an objective and comprehensive analysis of the evolution trend of income distribution in China.It found that,in the 1990s of the 20th century,the pattern of income distribution of main bodies(residents,enterprises and governments)was relatively stable on the whole in China;after entering the 21st century,income distribution pattern of China’s main bodies had changed significantly:the growth rate of residents’share was decreasing year by year;enterprises’share was growing rapidly,and the governments’share was rising obviously;the share of residents’income was decreasing gradually;enterprises’share of primary distribution was growing rapidly;and redistribution clearly tilted to the government.In the income distribution of Chinese residents,labor reward income had the biggest share while other incomes took up less proportion and labor reward income took up small proportion in GDP and showed a downward trend.The income gaps among the whole nation,towns and cities,villages,urban and rural areas,and different areas were increasingly widening.The article put forward some suggestions of narrowing these gaps.

primary distribution pattern;redistribution pattern;residents’income gap

F014.4

A

1674-2362(2016)04-0038-12

(责任编辑 王满达)

2016-03-11

安徽省哲学社会规划一般项目“安徽省非公有制经济活力综合评价与提升研究”(AHSKY2014D43);2016年度安徽财经大学校级一般教学研究项目“新常态下西方经济学教学改革与大学生创业教育研究”(acjyyb2016056)

刘 越(1975—),男,河南信阳人,副教授,博士,主要从事当代经济理论、区域经济与管理研究。