针刺联合穴位注射盐酸甲氧氯普胺治疗中风后呃逆的临床效果观察

李艳

(湖南省益阳市中心医院益阳 413000)

针刺联合穴位注射盐酸甲氧氯普胺治疗中风后呃逆的临床效果观察

李艳

(湖南省益阳市中心医院益阳 413000)

目的:观察比较针刺联合穴位注射与单纯肌注盐酸甲氧氯普胺治疗中风后呃逆的临床疗效。方法:本院2014年1月~2016年1月收治的中风后呃逆患者86例纳入本次研究,按随机数字表法将患者均分为两组,即观察组(n=43)和对照组(n=43),观察组患者给予针刺联合穴位注射盐酸甲氧氯普胺治疗,对照组患者给予肌肉注射盐酸甲氧氯普胺,比较两组患者临床疗效。结果:观察组总有效率为95.35%,显著高于对照组的81.40%,差异有统计学意义(P<0.05);治疗后两组患者呃逆症状积分均低于治疗前(P<0.05),且治疗后3、5、7 d时,观察组患者的呃逆症状积分均明显低于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05)。结论:针刺联合穴位注射治疗中风后呃逆取得满意的治疗效果,且能迅速清除呃逆,快速缓解患者临床症状,减轻患者痛苦,可在临床大力推广。

中风后呃逆;针刺;穴位注射;盐酸甲氧氯普胺;疗效

呃逆俗称打嗝,指气从胃中上逆,导致喉间持续做声,且声音急而短促,是一种常见的生理现象,主要因横膈膜痉挛收缩所致。通常情况下,健康人群中发生呃逆与饮食过快、摄入过冷或过热、饮食过饱所致。而中风后呃逆的症状较一般呃逆更严重,发作次数更频繁,持续时间更长,也是中风后患者的常见并发症,严重降低患者生活质量,还妨碍了患者疾病转归[1]。本研究旨在探讨针刺联合穴位注射与单纯肌注盐酸甲氧氯普胺治疗中风后呃逆的治疗效果。现将结果报道如下:

1 临床资料

1.1 一般资料本院2014年1月~2016年1月收治的中风后呃逆患者86例纳入本次研究,采用随机数字表法随机分为观察组(n=43)与对照组(n=43)。观察组男24例,女19例,年龄46.4~78.5岁,平均(57.5±5.3)岁,病程1~5个月,平均(3.0± 0.3)个月,原发疾病:脑梗死23例,脑出血20例;对照组男22例,女21例,年龄45.2~76.3岁,平均(60.75±5.7)岁,病程1~6个月,平均(3.5±0.4)个月,原发疾病:脑梗死21例,脑出血22例。两组患者性别、年龄、病程、原发疾病均无统计学差异(P>0.05),具有可比性。

1.2 诊断标准均符合中华医学会第四届全国脑血管病学术会议中“各类脑血管疾病诊断要点”中关于中风的诊断标准[2]:经CT或MRI确诊为中风,既往无呃逆发生史,在住院期间发生呃逆,时间超过6 h;表现为喉间频频作声,声音急而短促,患者无法自制;经胸部CT排除膈神经受刺激疾病,腹部CT及肝胰功能检查,排除中毒与代谢性疾病。

1.3 纳入标准符合上述标准,意识清醒,生命体征平稳;每次发作数次;无药物过敏史;依从性良好,能积极配合治疗;且患者知晓研究内容,由患者或家属签署《知情同意书》。

1.4 排除标准胸腔积液、电解质紊乱、膈下脓肿等所致呃逆者;严重精神障碍、非脑血管疾病、严重肝肾功能障碍者;有晕针史、癫痫史、药物过敏史者;依从性差、拒绝入组者。

1.5 治疗方法

1.5.1 对照组肌肉注射1 ml盐酸甲氧氯普胺注射液(国药准字H20023103,规格:1 ml:10 mg),1次/d,持续治疗1周,即1个疗程。

1.5.2 观察组采用针刺联合穴位注射治疗。针刺:患者取仰卧位,选取天突、中脘、膻中、双侧攒竹、内关、足三里等穴位,75%酒精消毒,使用华佗牌针灸毫针,采用平补平泻手法,以患者感受到痛和麻停止捻针,留针30 min,1次/d。穴位注射:取患者足三里,酒精常规消毒,垂直进针,轻度提插注射器,使患者有麻针感受后,回抽,若患者无回血情况,则向穴位中缓慢注射1 ml盐酸甲氧氯普安注射液,双侧足三里轮流注射,1次/d,持续治疗1周,即1个疗程。

1.6 统计学方法本研究所得数据完整收集,均通过SPSS19.0对数据进行处理及分析,运用(±s)描述计量资料,行t检验,采用例(%)表示计数资料,行χ2检验,P<0.05说明差异具有统计学意义。

2 疗效观察

2.1 观察指标参照相关参考文献[3]评价患者治疗前后呃逆症状积分,分值0~9分,正常:0分,轻度呃逆:1~3分,中度呃逆:4~6分,重度呃逆:7~9分。记录患者不良反应。

2.2 疗效标准疗程结束后,评价患者临床疗效。痊愈:治疗后7 d患者呃逆停止,且未复发;有效:患者呃逆症状显著改善,且发作时间缩短;无效:患者治疗后并未见病情好转或病情加重。

2.3 治疗效果观察组总有效率为95.35%,显著高于对照组的81.40%,差异具有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组患者治疗效果比较[例(%)]

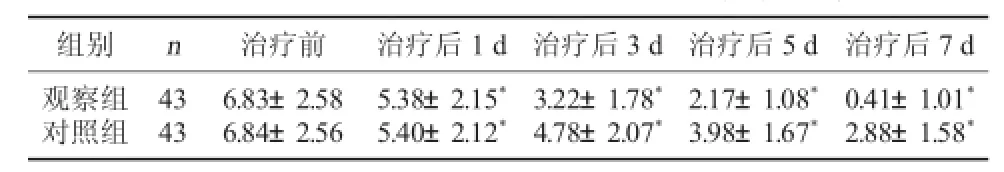

2.4 呃逆症状积分治疗后两组患者呃逆症状积分均低于治疗前(P<0.05),且治疗后3、5、7 d时,观察组患者的呃逆症状积分明显低于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组患者治疗前后呃逆症状积分比较(分,±s)

表2 两组患者治疗前后呃逆症状积分比较(分,±s)

注:与治疗前比较,*P<0.05。

3 讨论

呃逆属中医学中“哕”范畴,在《素问·宣明五气篇》中有关于呃逆的记载[4]。现代医学认为,呃逆即为膈肌痉挛,是因迷走神经和膈神经遭受刺激所致,从而发生反射性、间歇性的收缩运动。而中风后呃逆是中风后的常见并发症,多数患者因脑出血和脑梗死原发疾病的影响,呃逆中枢遭受激惹,使其处于浅兴奋或浅抑制状态,引起反射性膈肌间隙性痉挛。通常情况下,中风后呃逆具有持续时间长、难以制止、影响患者预后的特点。

中医学认为,治疗呃逆的主要目的为调理气、胃,降逆、平呃。内关穴为手厥阴心包经的常用腧穴之一,能够宽胸利膈,畅通三焦气机,在治疗呃逆中具有重要作用;而足三里可和胃降逆、宽胸利膈:两者配合,具有和胃降逆、止呃的作用。针刺膻中穴,能够理气降逆,调节气机,制止呃逆;针刺天突穴,可利咽止呃。诸穴合用,具有较强的理气止呃的作用。盐酸甲氧氯普胺是一种多巴胺受体拮抗剂,能轻度抑制5-HT3,直接作用于CTZ区域中多巴胺受体,从而提高CTZ的阀值,起到镇吐的作用。同时穴位注射可使药物更快的到达作用部位。而针刺作用机制是阻断中脑皮层以及边缘系统的多巴胺受体,使用小剂量就能抑制延髓催吐化学感受区的多巴胺,加大剂量能直接对呕吐中枢起到抑制作用,发挥强大的镇吐作用。

本研究结果提示,观察组总有效率明显高于对照组(P<0.05);且治疗后3、5、7 d时,观察组患者的呃逆症状积分明显低于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05),充分肯定了针刺联合穴位注射的临床疗效。

综上所述,针刺联合穴位注射治疗中风后呃逆可取得满意治疗效果,且能迅速清除呃逆,快速缓解患者临床症状,减轻患者痛苦,可在临床大力推广。

[1]甄世锐,李蕾,韦玲.针刺配合穴位注射治疗中风后呃逆36例[J].中西医结合心脑血管病杂志,2013,11(7):830-831

[2]中华医学会第四届全国脑血管病学术会议.各项脑血管病诊断要点[J].中华神经科杂志,1996,29(6):379

[3]刘效娟.针刺联合穴位注射在中风后呃逆治疗中应用的疗效观察[J].中国医药导刊,2015,19(1):42-43

[3]郭子衣.为中风后呃逆症患者进行穴位注射治疗的效果观察[J].当代医药论丛,2014,12(17):36-37

R256.31

B

10.13638/j.issn.1671-4040.2016.11.009

2016-10-21)