汉唐之际的“太白昼见”记录

吕传益 王广超 孙小淳

(1.湖北省社会科学院,武汉 430077; 2.中国科学院大学人文学院,北京 100049)

汉唐之际的“太白昼见”记录

吕传益1王广超2孙小淳2

(1.湖北省社会科学院,武汉 430077; 2.中国科学院大学人文学院,北京 100049)

“太白昼见”在中国古代天文星占中被视为是一种大凶天象。经整理统计,东汉至唐代的正史中有206次的“太白昼见”记录。对这些记录进行整理、校正和分析,发现大部分的记录,当时金星的日角距在30度以上、视星等亮于-3.90,具备在白天可以看到的条件。这说明中国古代的大多数“太白昼见”应该是实际观测的记录。对“太白昼见”具体情况进行考证,可以校正相关文献。而分析相关占辞和事应,可以揭示古人在占星术中采用的一些“比附”甚至“作伪”的手法。

太白昼见 天象记录 可靠性 视星等 日角距

星占是中国古代天文的重要部分。中国古代星占主要是根据天象预测或解释国家政治事务,有学者称其为“军国占星术”[1]。出于这样的目的,中国古代特别重视天象观测,尤其重视对“奇异天象”的观测,留下了大量的记录。二十世纪八十年代整理的《中国古代天象记录总集》收集历代文献中的天象记录达2万多条[2]。这些天象记录是中国古代留下来的极其宝贵的遗产,具有重要的现代科学应用价值,利用它们可以进行超新星射电源、地球自转变化、太阳活动、年代学方面的研究,其中影响比较大的研究成果如席泽宗的《古新星新表》[3]、班大为(美)的《从天象上推断商周建立之年》[4]等。

然而,在利用中国古代天象记录时,有一个问题是必须考虑的,就是这些天象记录是不是可靠?是不是当时的实际观测记录?这一问题因黄一农关于中国古代“荧惑守心”记录的研究而备受关注。黄一农对中国古代正史记录的23次“荧惑守心”天象记录进行了回推,结果发现有17次不曾发生,而同时期实际上发生过的40次“荧惑守心”却又不见文字记载。由此他得出结论,中国古代的“荧惑守心”记录,大多是官方天文家为了占星的政治目的而伪造的天象。[5]后来,刘次沅对历次“荧惑守心”记录进行考证,发现所谓“伪造天象”很可能是时间记录有误,或是其他传抄错误,并不是为了政治目的而凭空伪造。[6]无论如何,中国古代天象记录的可靠性以及相关问题确实值得进一步探讨。

与“荧惑守心”类似的异常天象还有“太白昼见”。所谓“太白昼见”,就是金星在白天能被看到。因为在白天能看到,所以它才可能被看到经过中天(这是因为金星距离太阳最大视角度48度左右),叫做“经天”。《史记·天官书》说“[太白]经天,天下革政”,“昼见而经天,是谓争明,彊国弱,小国彊,女主昌”[7]。《汉书·天文志》也说“太白,兵象也”,“太白经天,天下革,民更王,是为乱纪,人民流亡”[8]。《宋书·天文志》:“(宋武帝)永初二年六月甲申,太白昼见。占:‘为兵丧,为臣强。’三年五月,宫车晏驾。寻遣兵出救青、司。其后徐羡之等秉权,臣强之应也。”[9]、“(宋后废帝)元徽五月戊申,太白昼见午上,光明异常。占曰:‘更姓。’后二年,齐受禅。”([9],375页)可见,在古人心目中“太白昼见”天象往往预示着军事胜败、政权盛衰、王朝更替等凶险事件发生。因此,“太白昼见”与“荧惑守心”一样,在中国古代也被视为大凶天象。如果说有为了政治目的而进行伪造天象的情况,伪造“太白昼见”记录也很有可能。因此,对“太白昼见”记录进行整理分析,有利于我们对中国古代天象记录的可靠性问题进行更深入的探讨。

“太白昼见”是比较难以观测到的天象,能否观测到取决于金星在天空的位置、亮度以及地平高度、天气以及观测者条件等因素。只有当金星与太阳的角距(即金星的日角距)较大、视亮度比较高时,在白天看到它的可能性更大。现代天文爱好者报告白天看到金星的情况就很多。中国古代天文记录较早时代一般是由天象、占辞、事应三部分构成,但随着古人对天文的认识逐渐加深,将占辞和事件与天象对应的记录趋于减少,到北宋时代天文记录中天象就完全与占辞和事件脱钩了。因此本文选取东汉至唐代的“太白昼见”记录为研究对象,回推这些天象发生时金星的日角距、视星等及其所在星空位置,同时对这些记录进行考证,据此分析相关文献中出现的各种错误,并对占星术中可能出现的各种“比附”和“作伪”的手法进行探讨,以此分析这些记录的可靠性。

1 东汉到唐代“太白昼见”记录的整理

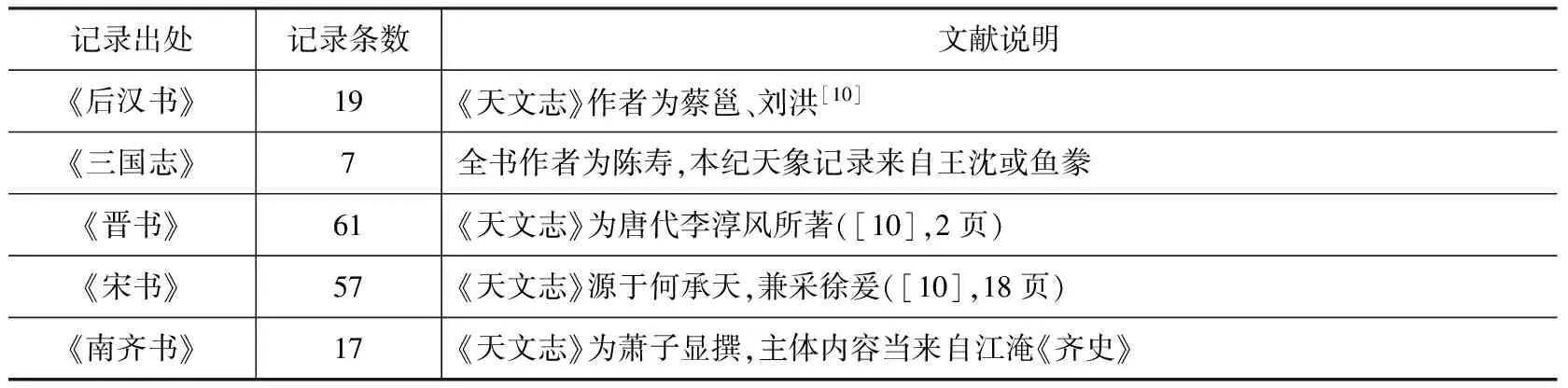

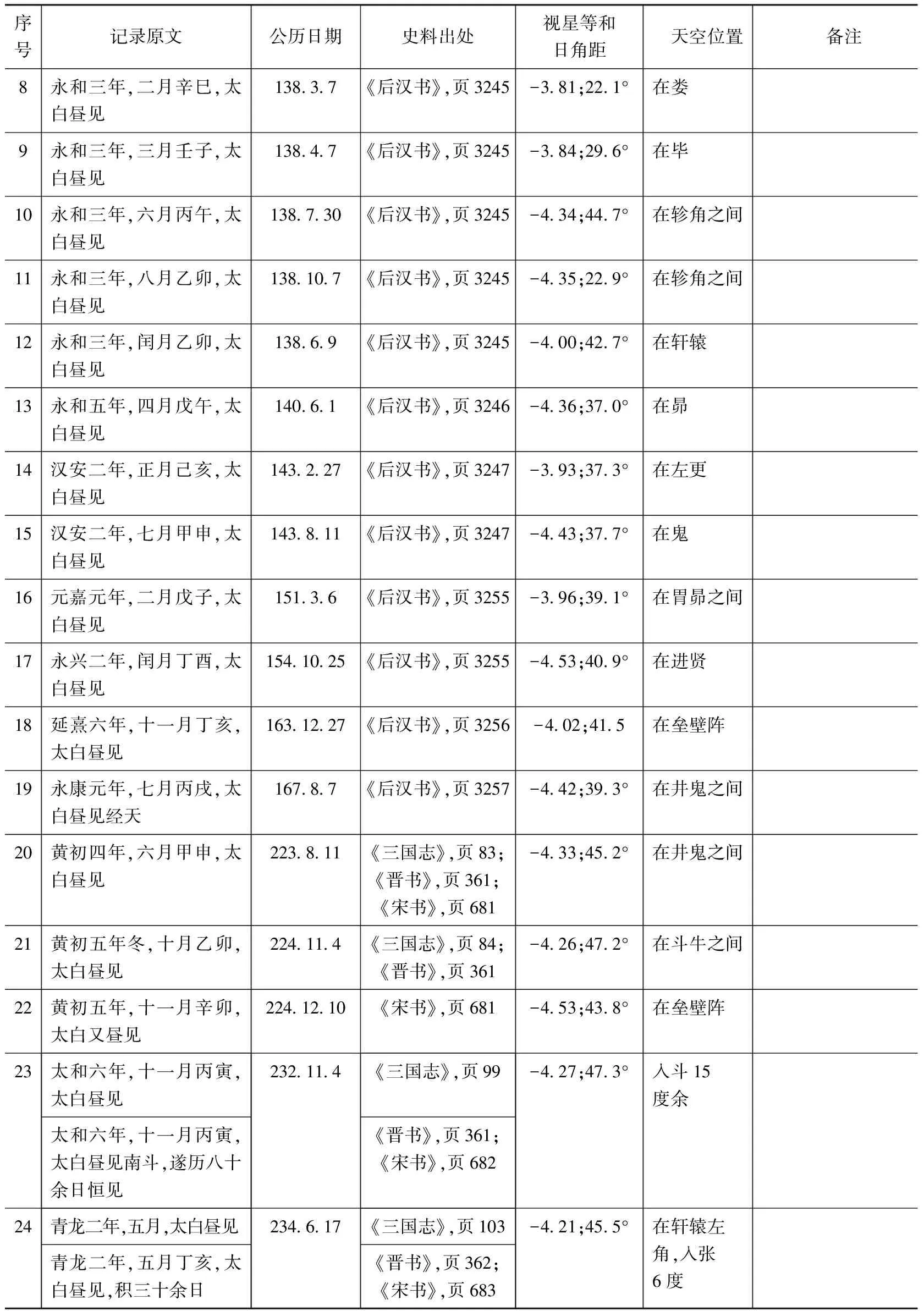

本文对东汉至唐代历史的正史中“太白昼见”的记录进行考证与分析,使用的文献主要包括《后汉书》、《三国志》、《晋书》、《宋书》、《南齐书》、《梁书》、《陈书》、《魏书》、《周书》、《北齐书》、《隋书》、《旧唐书》和《新唐书》中的帝纪、天文志、天象志等[9]。经过搜索,共得264条“太白昼见”记录(见表1)。

表1 东汉至唐正史中“太白昼见”记录条数统计

续表1

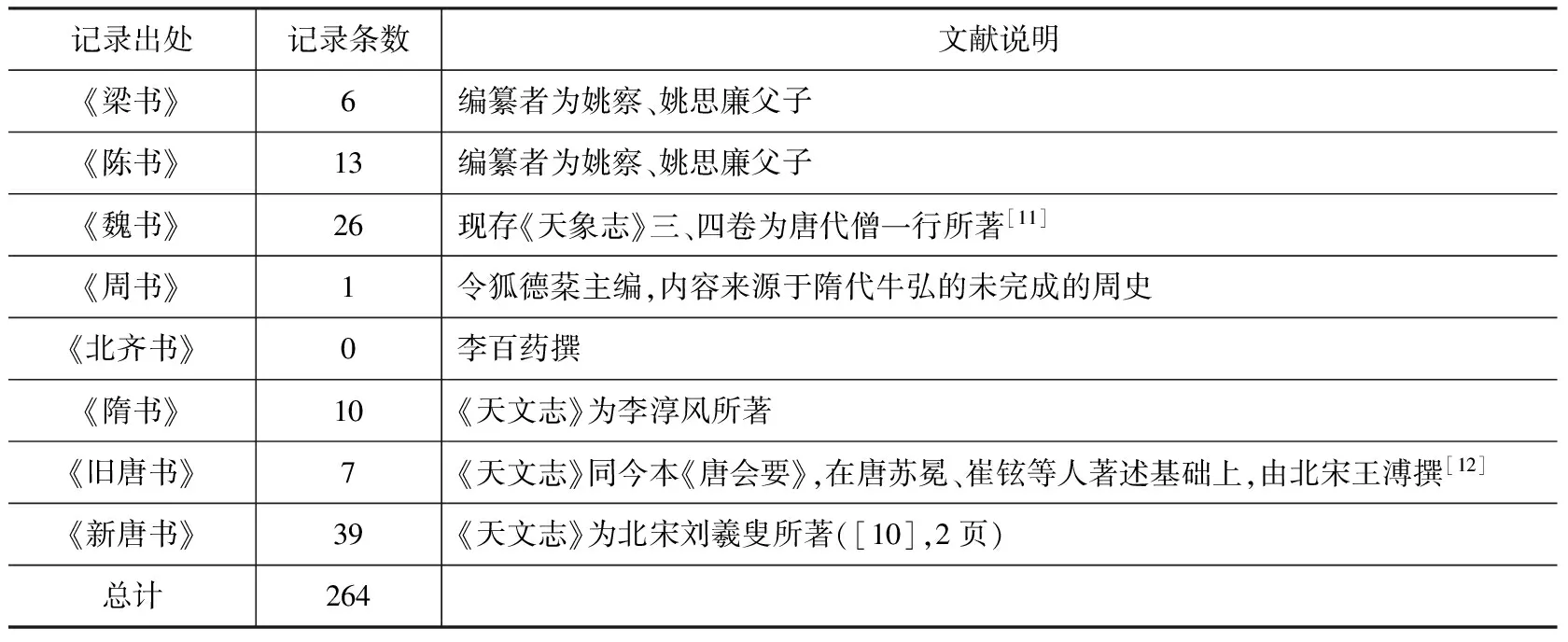

《三国志》、《宋书》、《晋书》以及《旧唐书》、《新唐书》等正史中都有记录同一时期的天象的情况。这些重复的记录其来源应当相同,我们可以视同一天的记录为同一次“太白昼见”的记录。而南北朝对峙时期,各朝自行观测天象,在编纂整理时候所用的占辞和对应的事应也不相同。 在这种情况下,即便是在同一天的记录,也应视为是不同的“太白昼见”记录。这样,按照朝代统计,得到“太白昼见”记录207条,分布如表2所示。

表2 东汉至唐代“太白昼见”记录在各朝代的分布

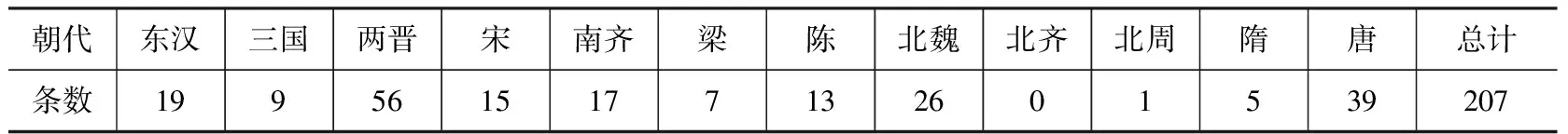

每条“太白昼见”记录包括时间、天象等信息,部分记录还包括天象的星空位置。当金星离太阳较远、视亮度比较大时,在白天看到的可能性比较大,因此,探讨“太白昼见”记录的可靠性,应当重点考察金星在当时的日角距和视星等。根据《三千五百年历日天象》[13]查记录时间的公历日期,以此为观测时间(为使用软件推算方便假设为当日12时),以各朝都城为观测点,利用Skymap和Stellarium等天文软件*本文所使用的天文软件版本为Skymap Pro 10.0.5,Stellarium 0.12.4。Skymap软件中,输入任意时刻和任意位置,可以直接得到该时刻该位置所观测行星的具体信息。比如,公元396年3月23日正午12时,观测地为建康,检索金星的信息,可以得该金星的黄经、黄纬、视星等、日角距等。即可“再现”当时星空,获得金星的视星等、日角距及天空位置[14]等信息。以《晋书》“太元二十一年,二月壬申,太白昼见”为例,东晋的国都建康(即南京),“太元二十一年,二月壬申”查得对应公历日期为公元396年3月23日,以当日正午时刻为准,使用Skymap,得到金星的日角距为40.4°,使用Stellarium,得金星的视星等为-4.43,金星处于危、室之间,当日月亮与金星视位置还重合。

利用天文软件对记录的“太白昼见”进行这样的“复原”,可以发现原记录中的时间、位置、对应占辞和事应等错误。例如,《宋书·天文志》“元熙元年,七月己卯,月犯太微,太白昼见。是夜,太白犯哭星。”([9],356页)而据《三千五百年历日天象》,当年七月己丑朔,无己卯日,记录时间显然有误。由于“月犯太微”每个月都会发生,难以作为考证依据,但“太白犯哭星”却是几乎一年才有一次的天象,元熙元年的这次“太白犯哭星”发生在十月己卯,刚好这一天“月犯太微”。古书中“十”、“七”互误属于“鲁鱼亥豕”之类的常见错误。综合来看,这一条记录的时间“七月己丑”应当校正为“十月己卯”。又如“升平元年,六月戊戌,太白昼见,在轸。轸,楚分也。”([9],333页)经推导,当日太白在翼宿12度,距轸宿约五度,因此“在轸”有误。但现代学者刘次沅认为,五度以内可算作古人观测的误差范围[15]。“在轸”应视为观测误差而不应简单地当作错误。由此看来,此条记录可能本来没有“在轸”,是编纂者根据当时精确不高的晷度推导出的“在轸”。

以同样的方法,我们对“太白昼见”天象纪录进行了考察,发现原记录中的一些错误,并根据回推校正相关信息。有些“太白昼见”记录,回推当时金星的日角距极小,金星几乎不可能可见*中国古代对太阳观测很仔细,这种情况会不会是金星凌日记录,待考。。我们把这些信息,都加以备注说明,以备分析之用。

另外,《晋书》“太元二年”与《宋书》“太元三年”的昼见应当为同一记录,所以这一时期的“太白昼见”记录应为206条。

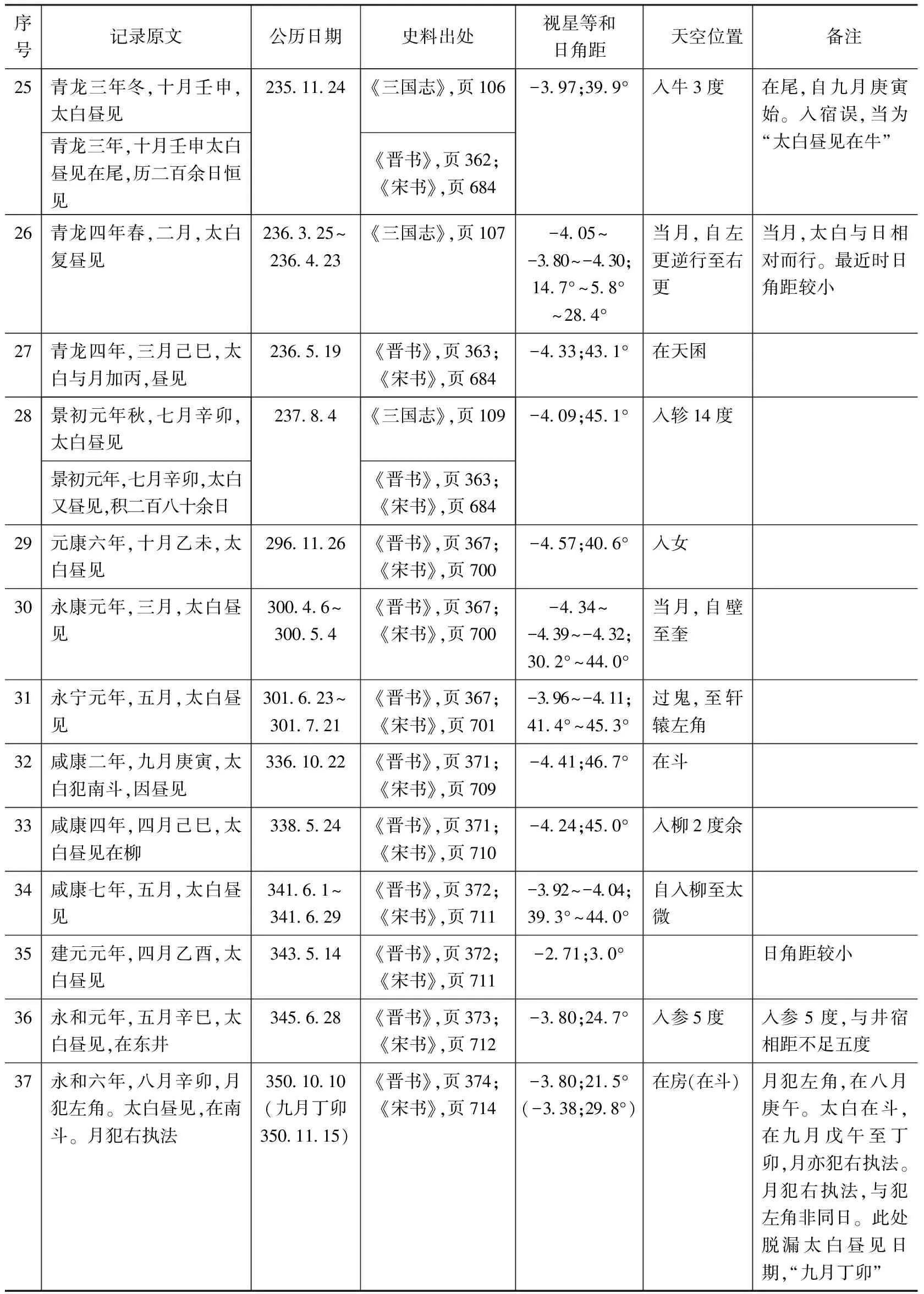

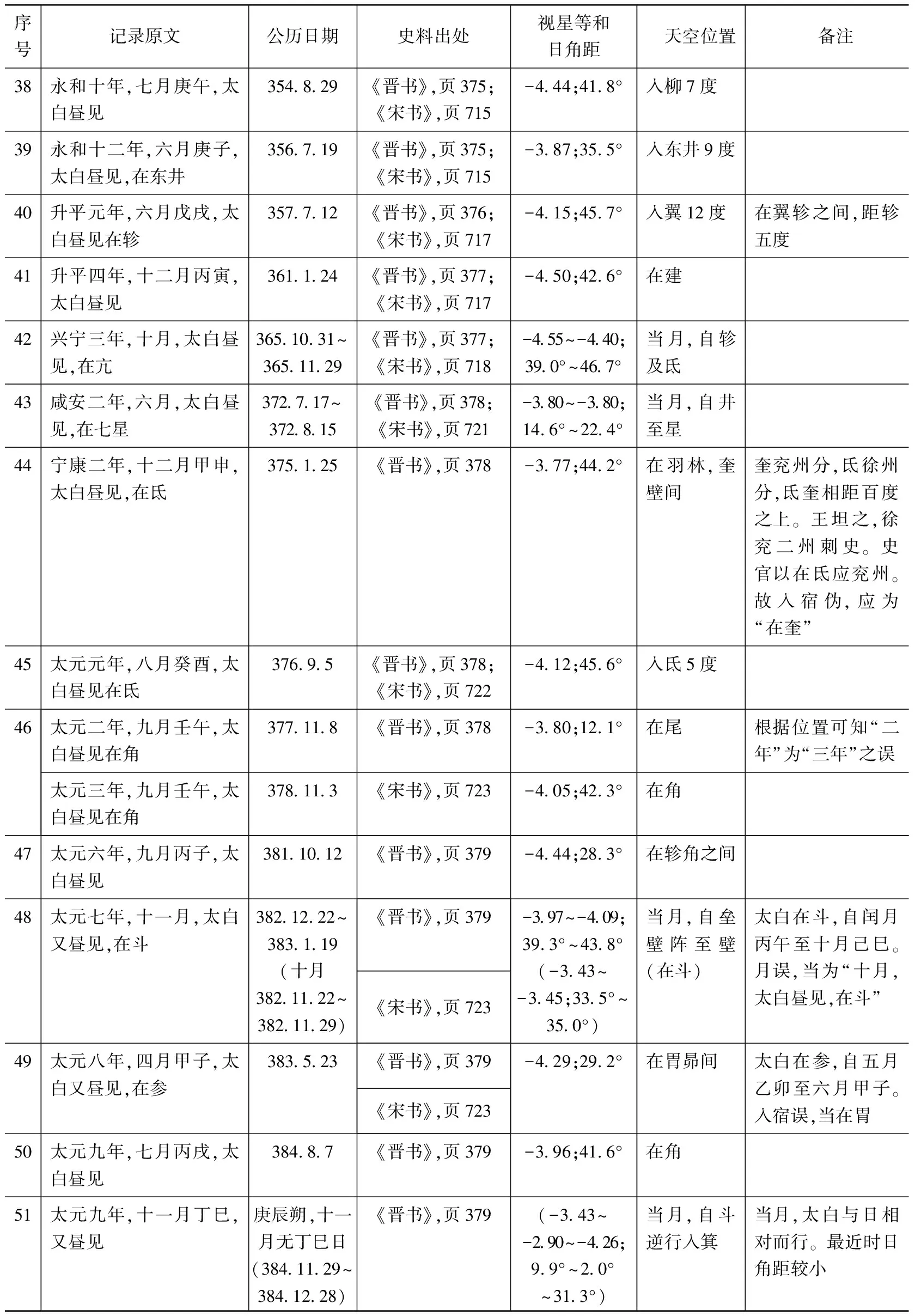

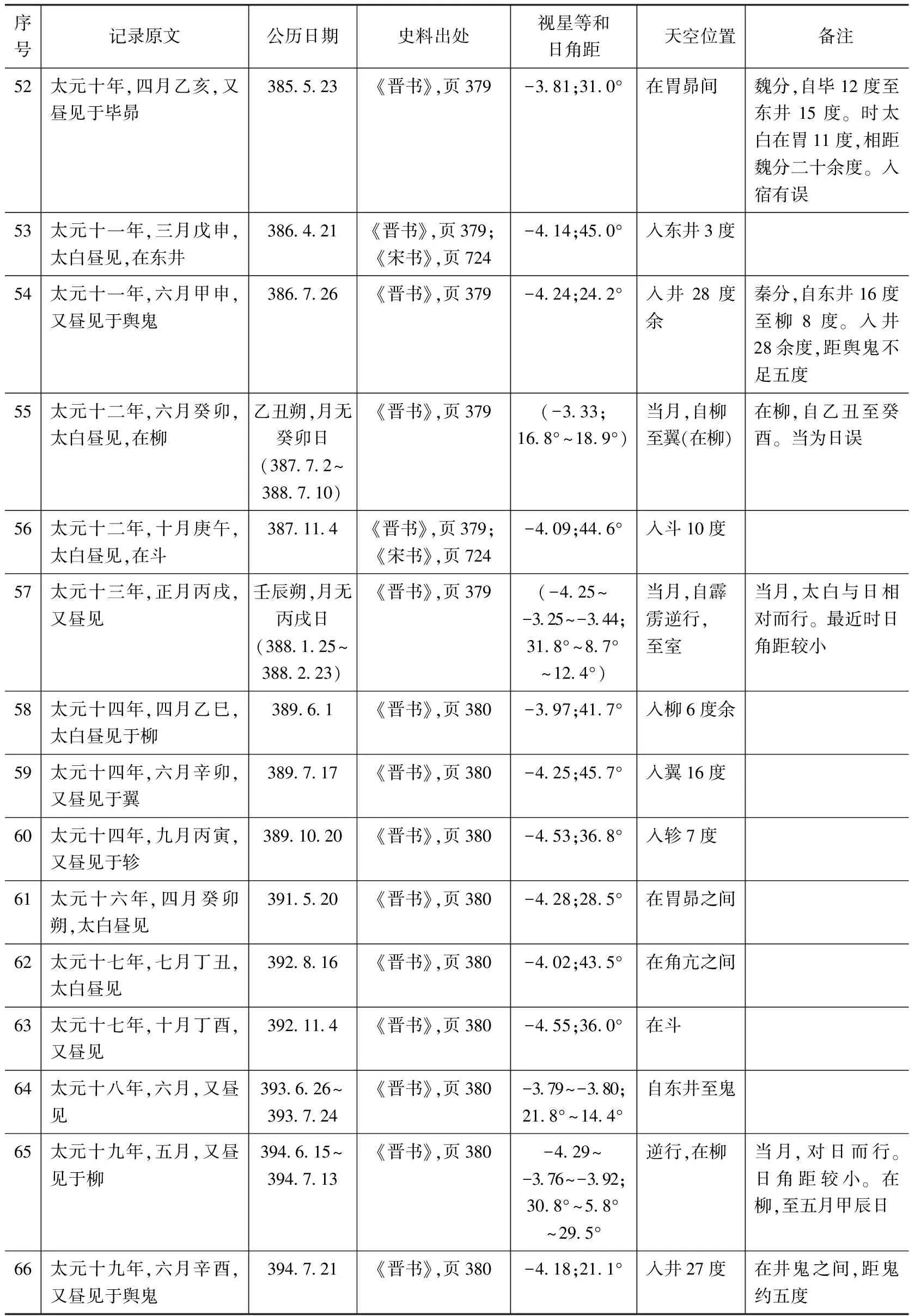

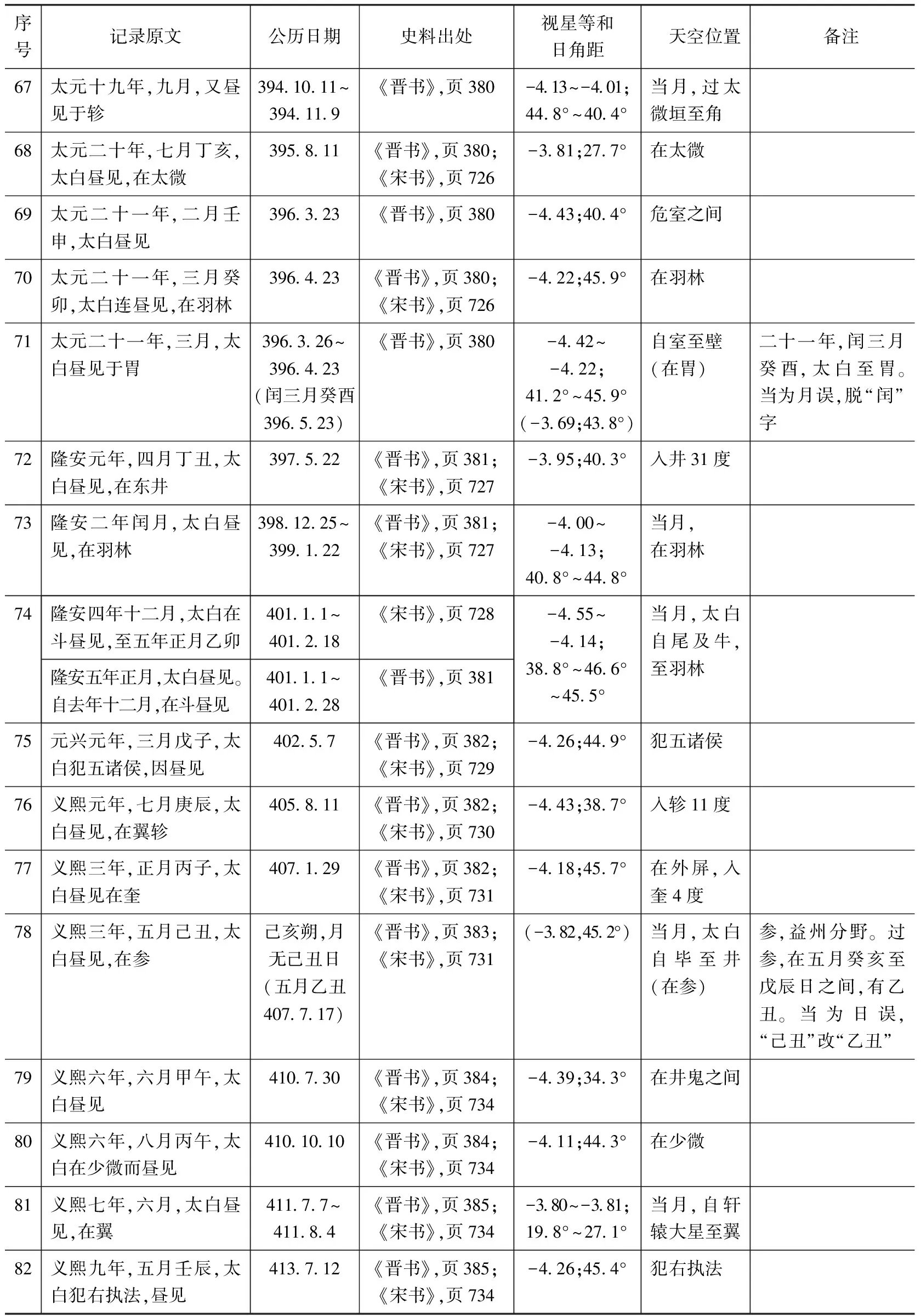

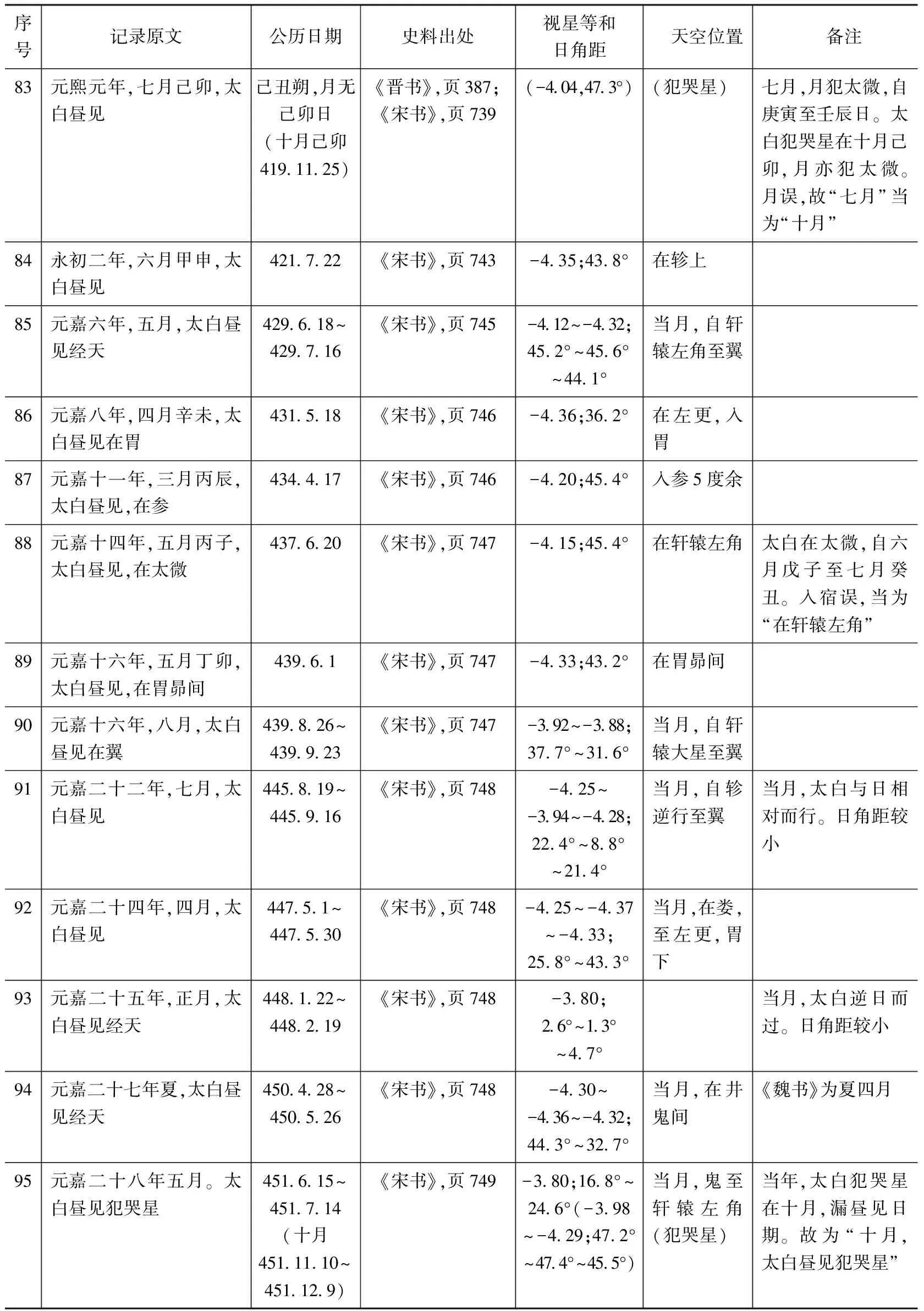

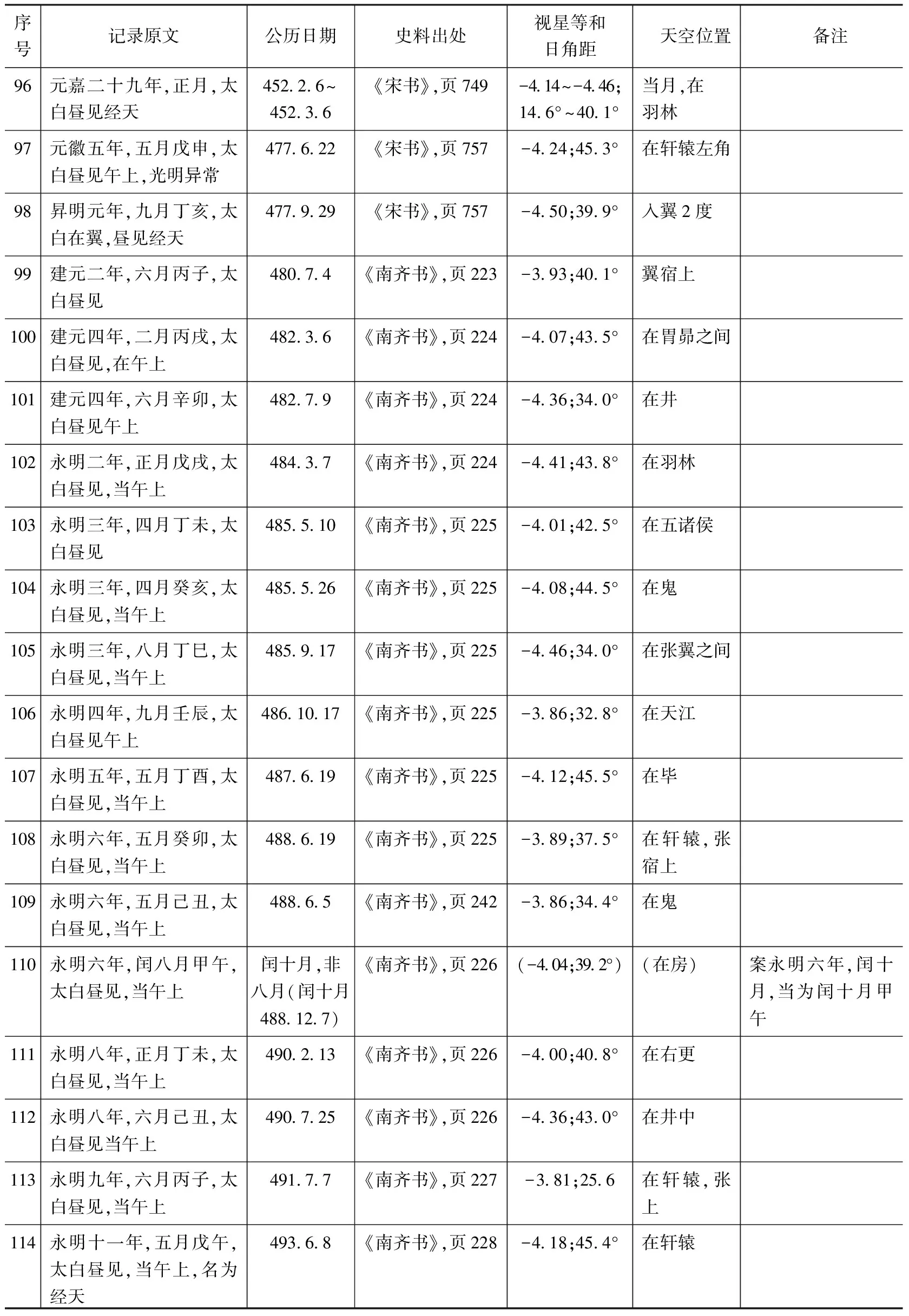

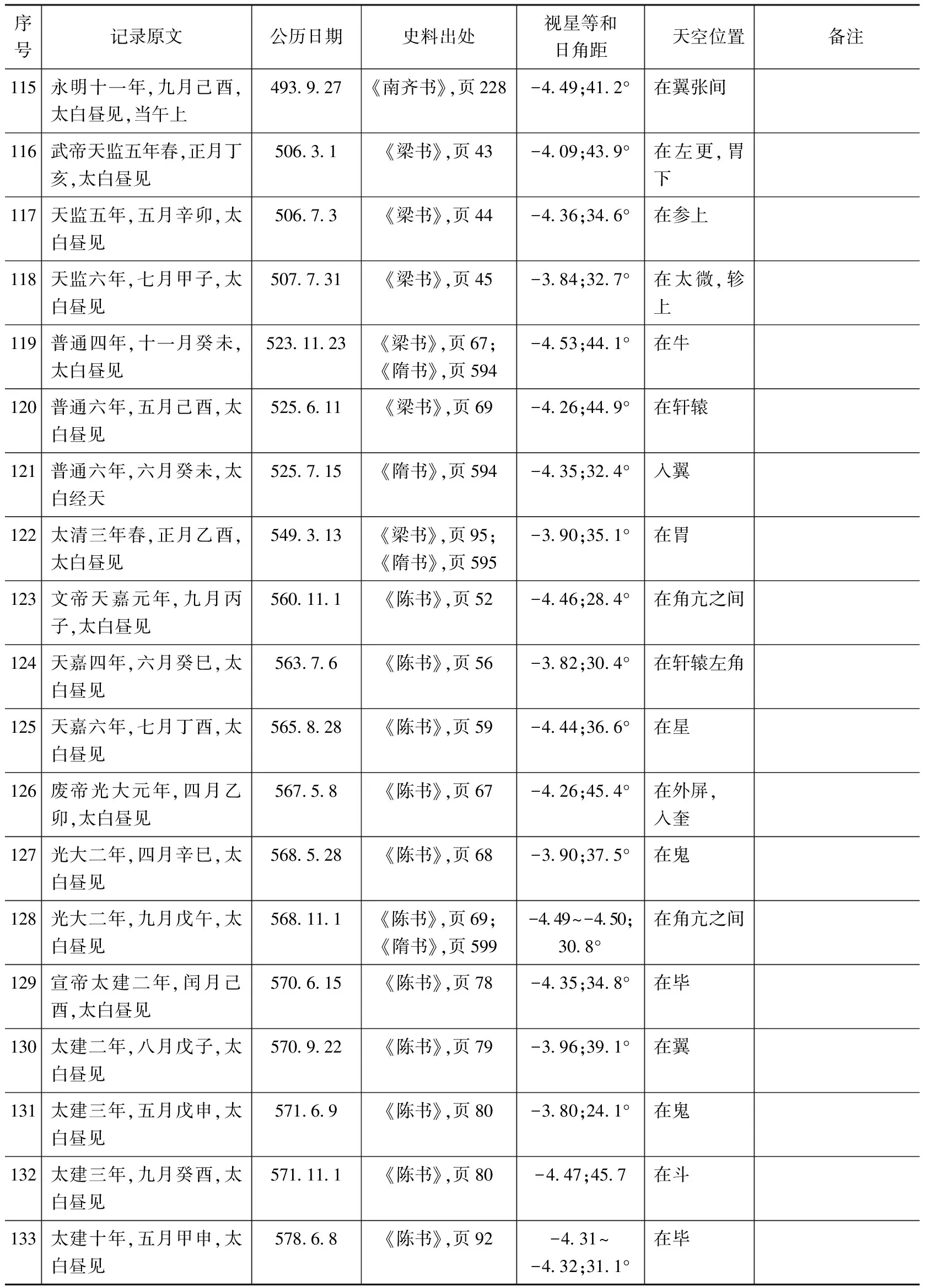

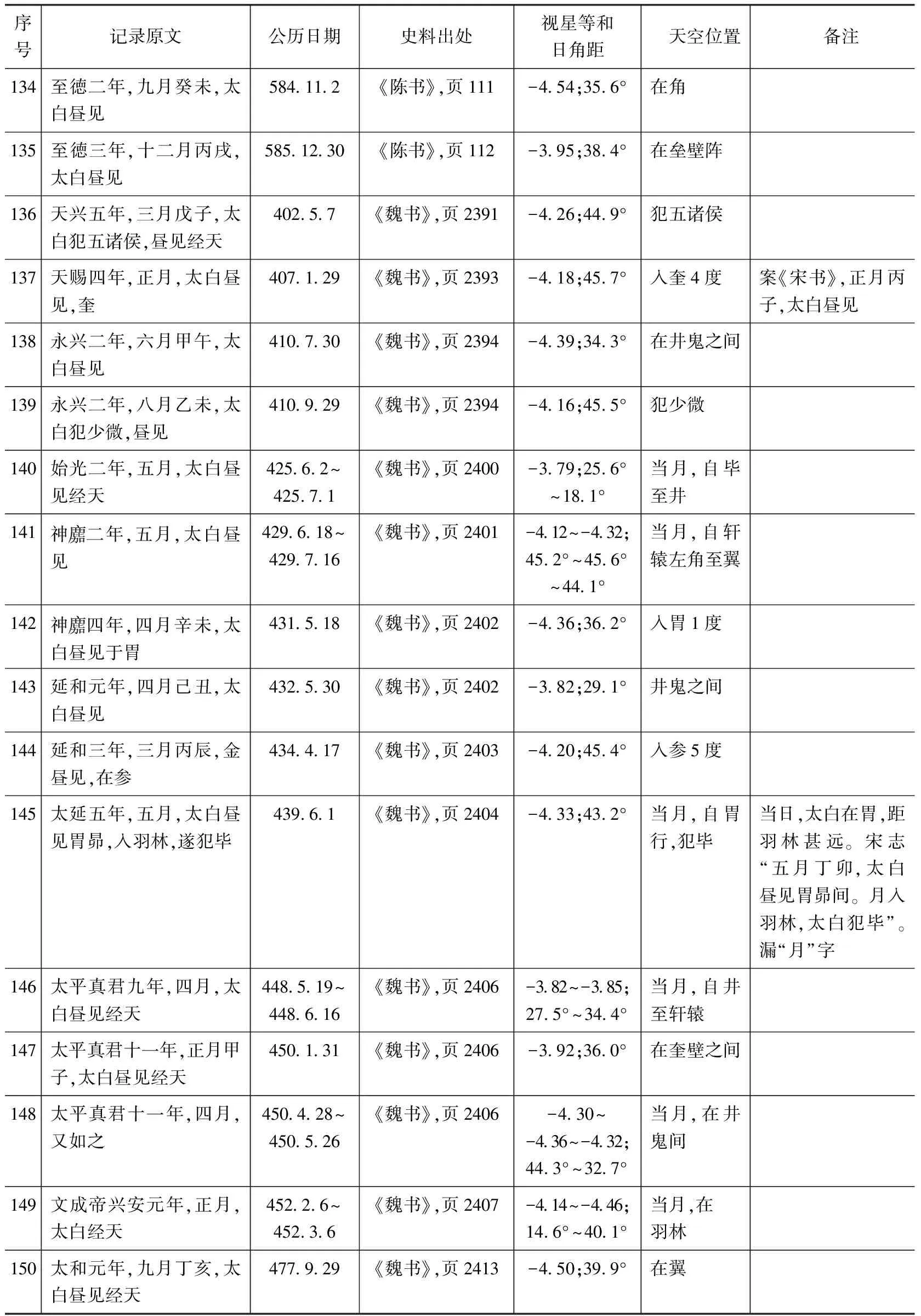

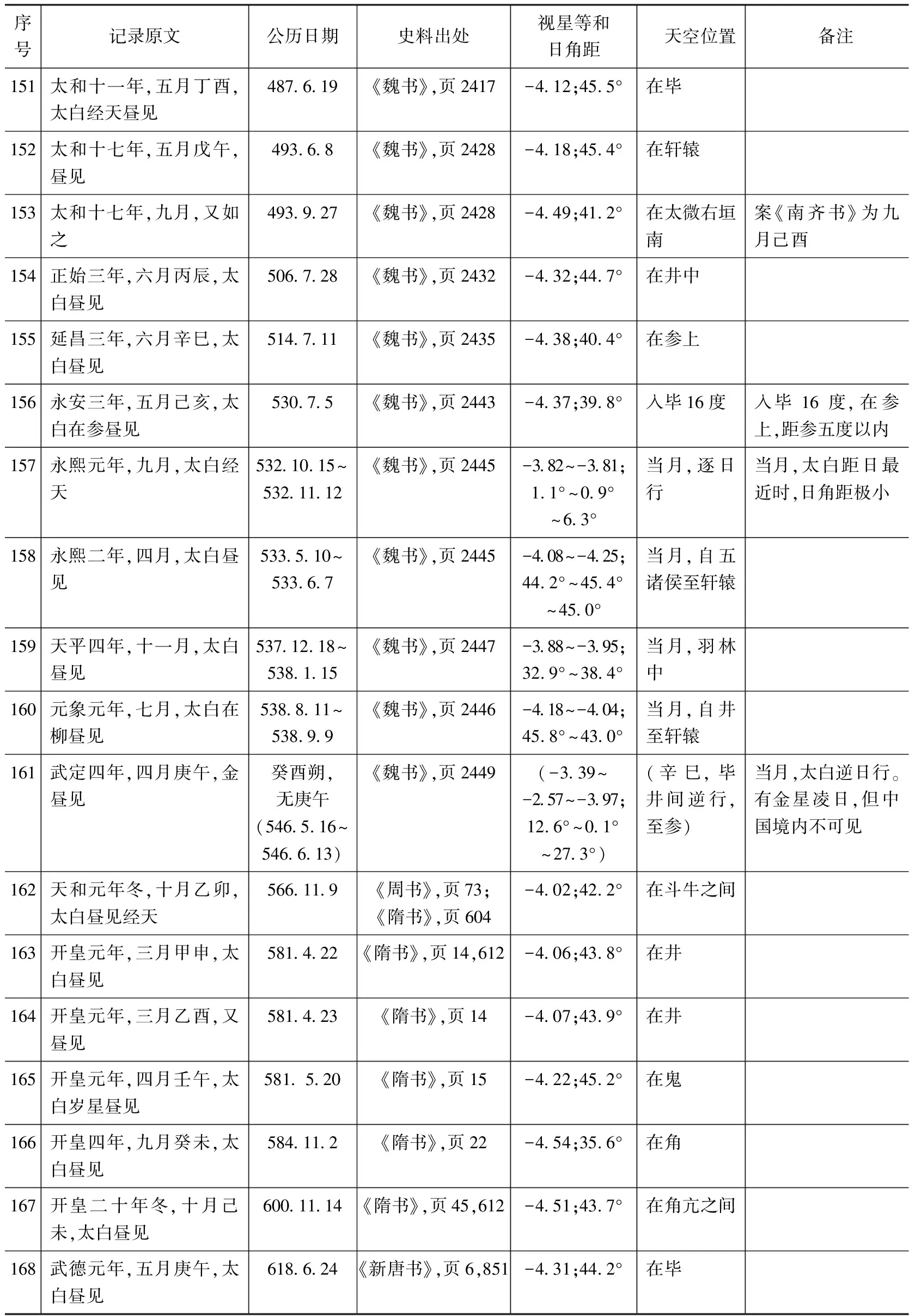

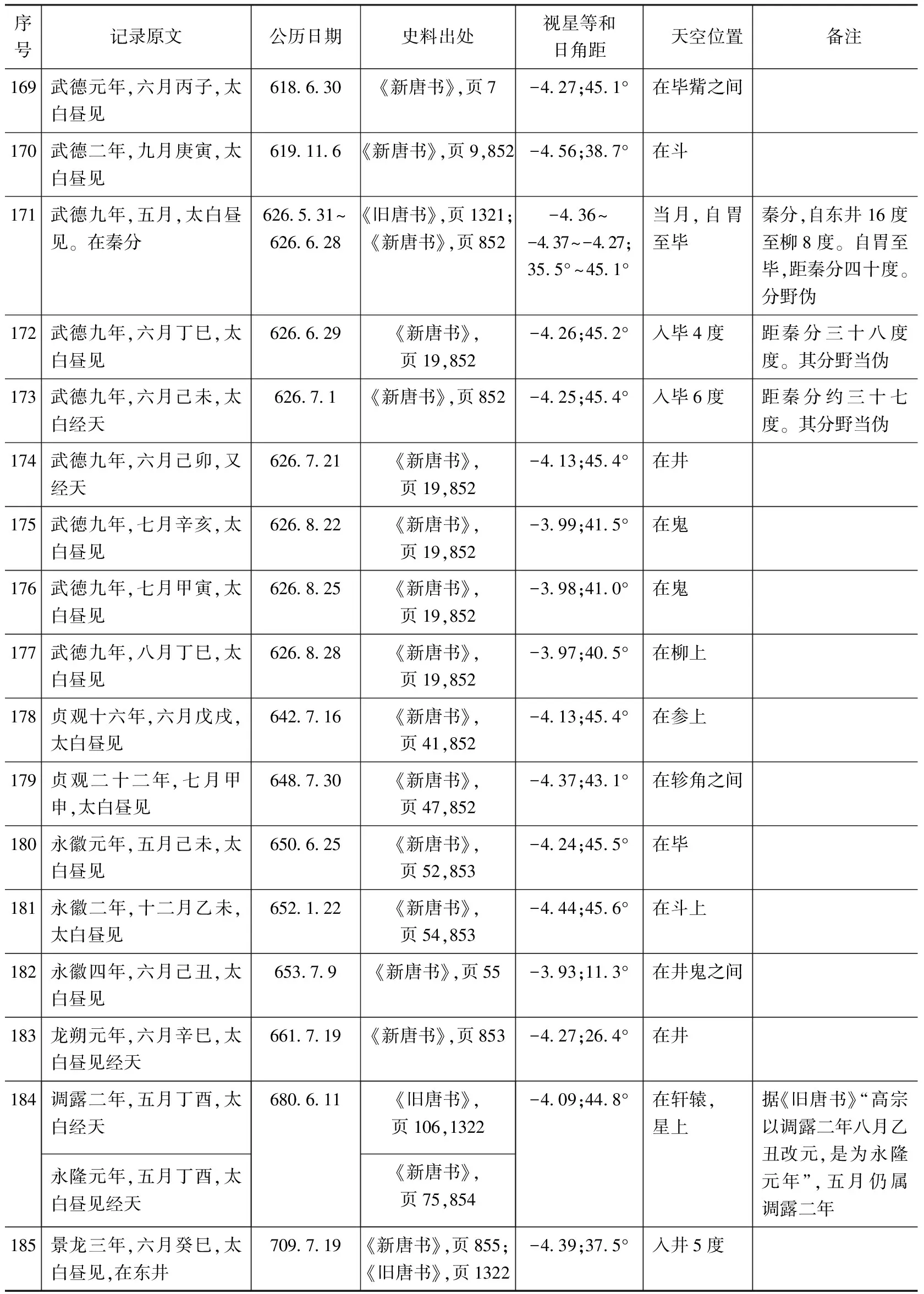

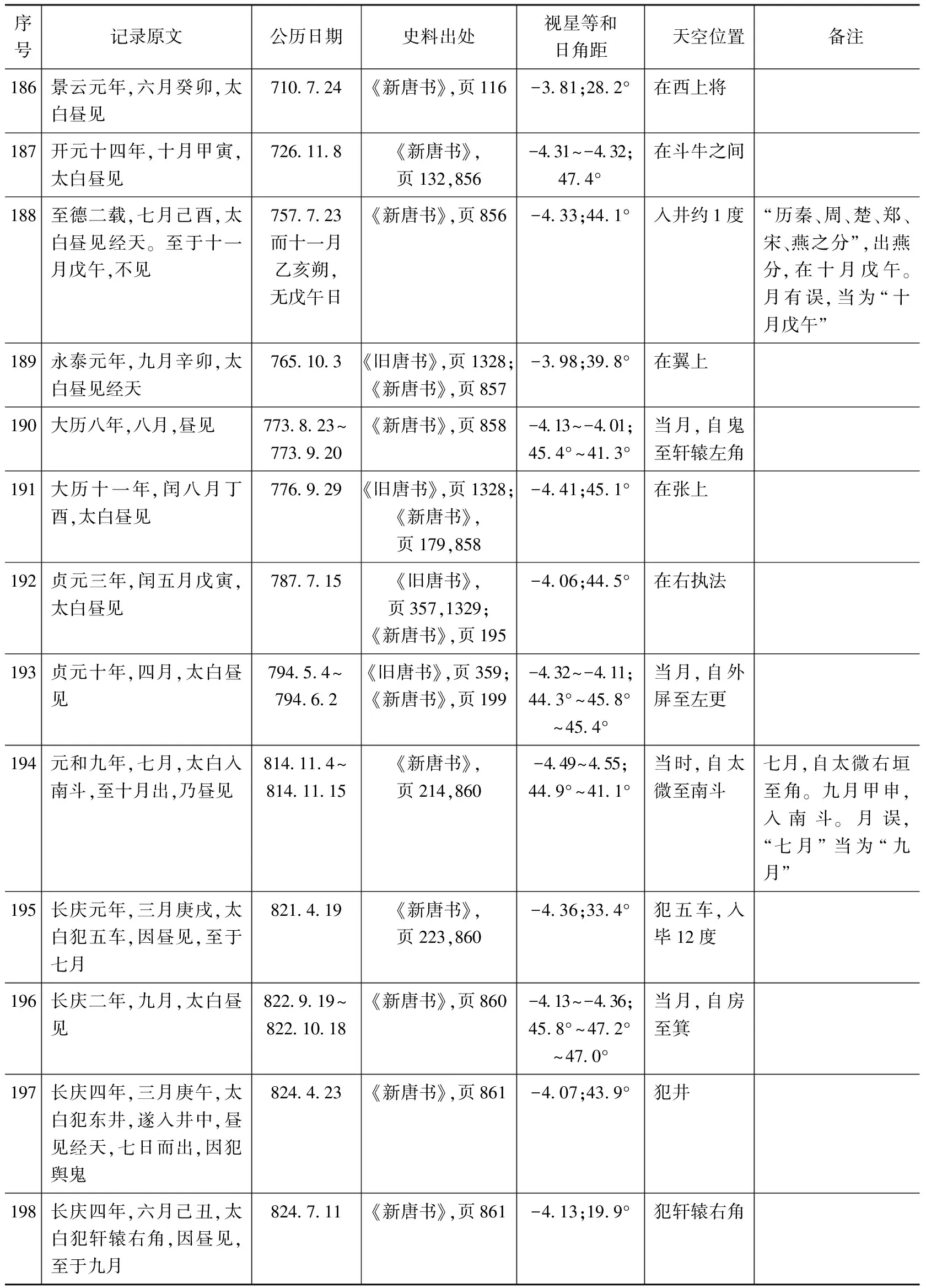

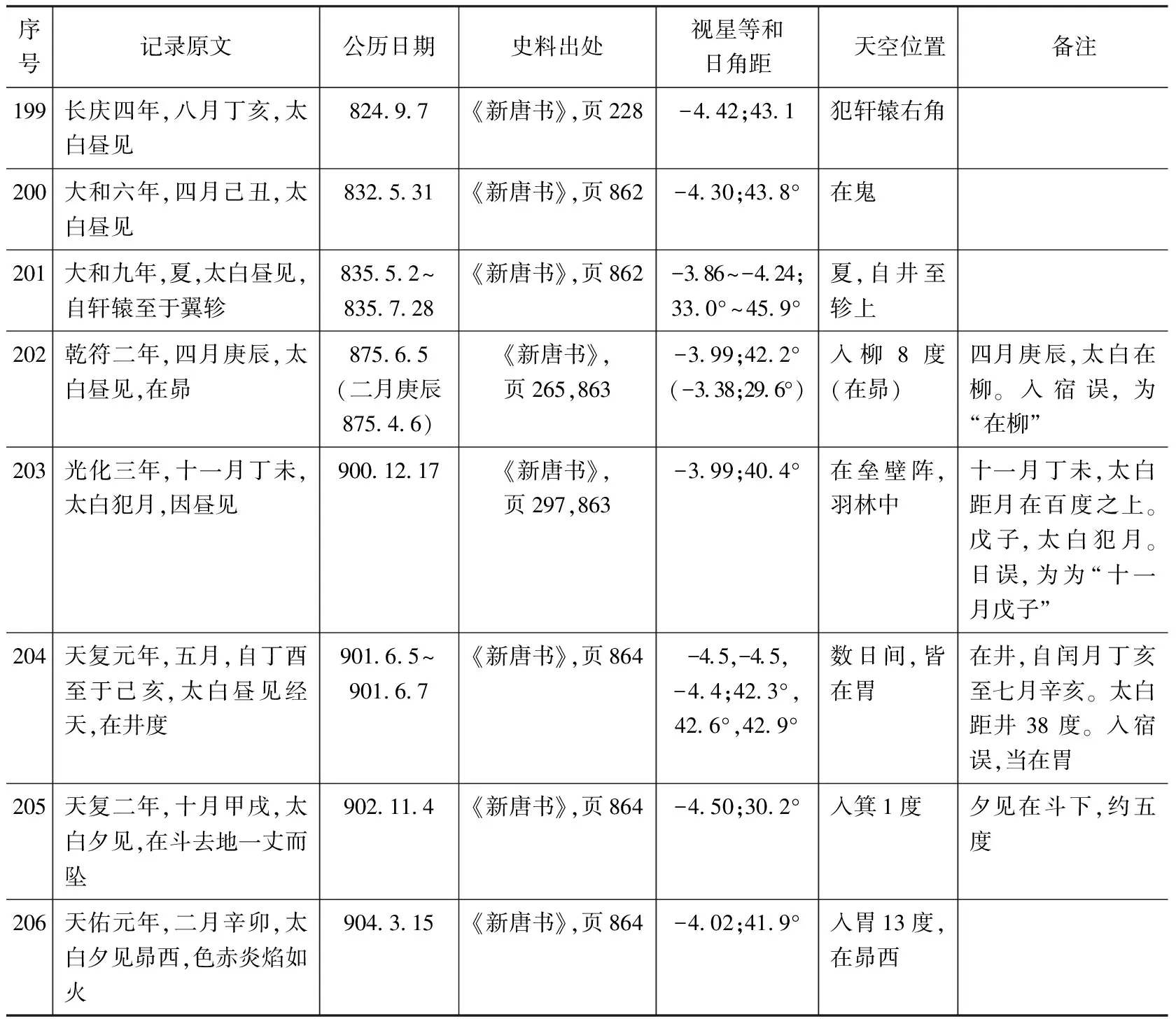

现将206条记录的原文、公历日期、史料出处、视星等和日角距、天空位置以及备注说明等,按记录的年代顺序,列于表3。

表3 东汉至唐代“太白昼见”记录及其考证、回推信息

①表格中的天象位置是根据天文软件所作的推演结果。

②在本文中,天象位置的推演结果与记录情况不一致时,相差五度以内均视为误差而不当做错误。本文备注是作者为了补充回推结果和校勘过程所做的说明,主要针对记录与回推不符,以及昼见时伴随特殊天象等情况。

续表3

续表3

续表3

续表3

续表3

续表3

续表3

续表3

续表3

续表3

续表3

续表3

续表3

对比发现,大部分记录所述情况与回推情况相符,但也有部分记录中的年月日等时间出现遗漏或错误,记录位置与逆推位置不符等情形,还有的记录因金星距日很近而无法确定是否为观测所得。本文将后三类记录都归为“问题”记录。表3中的“问题”记录有39条,其中,位置错误的15条,时间信息不全或错误的14条,金星近日的10条。

出现上面“问题”的原因很多。一般而言,历史文献中的“太白昼见”记录难免会在流传过程中出现各种错误,数字、月份及干支更容易出现传抄或印刷错误。也有将其他星与太白混淆,其他天象记录文字的窜入等情况。此外,逆推天象时有些假设条件与古人认定的可能不一样*以五星凌犯的“犯”为例,古人认为“七寸以内即为犯”,根据王玉民的研究成果,七寸约合一度,而刘次沅则认为五度以内为犯。,就会导致回推天象与记录天象有差别。因此,不能一看到古代记录与回推天象不符就简单地就断言古人因“政治需要”或其他因素而伪造天象。

2 “太白昼见”记录的可靠性分析

由于实际观测受到金星亮度、地平高度、天气以及观测者条件等因素的影响,很难确定金星在何种条件下能在白天被观测到。但是总的来说,金星亮度越大,距离太阳越远,它就越容易被观测到。因此可以通过分析金星的视星等和日角距来探讨“太白昼见”记录的可靠性。

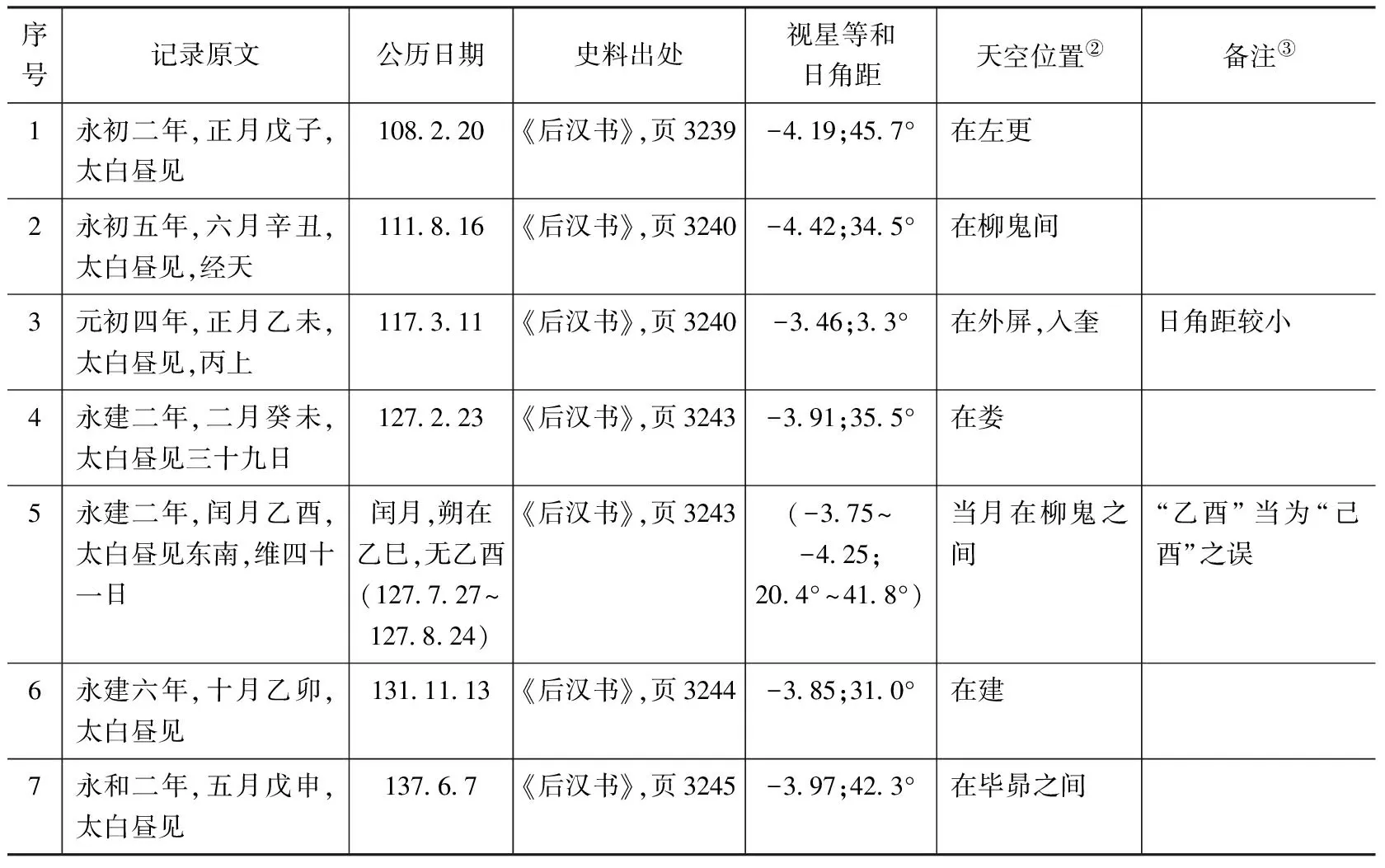

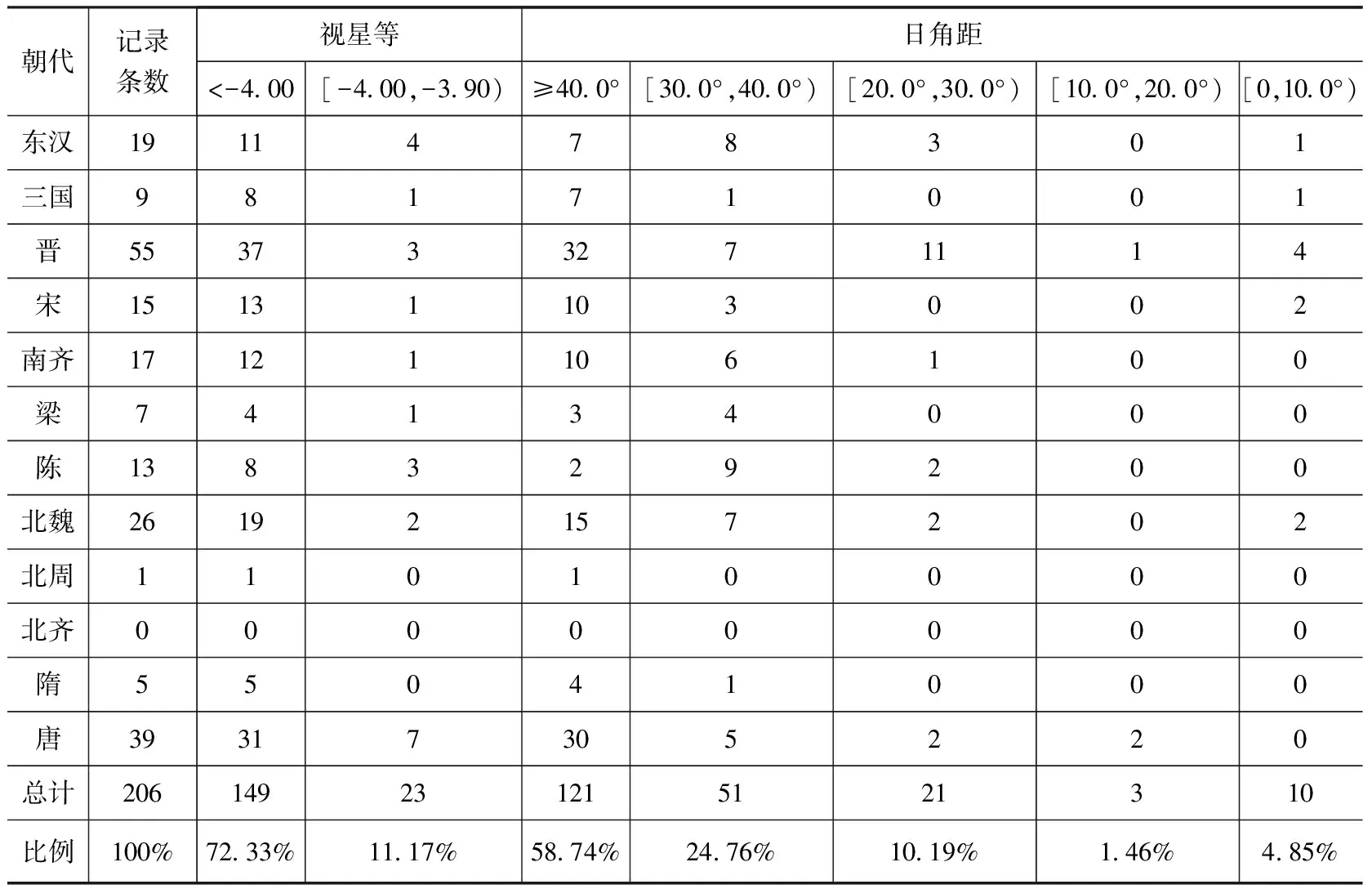

视星等亮度取-4.00和-3.90两个参照值,日角距取40.0°为基准点,每10.0°递减,作为参照值,根据校正后的数据(表3),按“太白昼见”记录的朝代前后顺序排列,统计金星视亮度和日角距分布,见表4。

表4 金星视星等和日角距的数值分布

由表4中的统计结果可知,金星昼见时亮度超过-4.00的有149条,约占总条数的72.33%,加上亮度超过-3.90的共有172条,约占总条数的83.50%;金星昼见时日角距差超过40.0°的有121条,占总条数的58.74%,加上日角距超过30.0°的条数,累积比例达到83.49%,即绝大多数记录的情况都是金星亮度大、距日远,符合“昼见”理想条件。据此可以推断,这些“太白昼见”记录应当是实际观测的记录,真实性是比较可靠的。

3 从“问题”记录来看天文志的编纂

现在回过头来对那些“问题”记录进行分析。发现有人为改变昼见时间或位置的记录有8条。如下:

(1)“青龙三年,十月壬申,太白昼见在尾,历二百余日恒见。”(《晋书·天文志》)

(2)“宁康二年,十二月甲申,太白昼见,在氐。” (《晋书·天文志》)

(3)“太元八年,四月甲子,太白又昼见,在参。占曰:‘魏有兵丧。’” (《晋书·天文志》)

(4)“太元十年,四月乙亥,又昼见于毕昴。占曰:‘魏国有兵丧。’” (《晋书·天文志》)

(5)“元嘉十四年,五月丙子,太白昼见,在太微。” (《宋书·天文志》)

(6)“武德九年,五月,太白昼见。在秦分。”(《新唐书·天文志》)

(7)“武德九年,六月丁巳,太白昼见。在秦分。”(《新唐书·天文志》)

(8)“武德九年,六月己未,太白经天。在秦分。”(《新唐书·天文志》)

这些记录与五次历史事件相关,现就这些记录分析历史事件如何影响了“太白昼见”的记录。

记录(1)指向了“司马懿平定公孙渊叛乱”事件。天文软件演示:青龙三年,从九月庚辰开始太白进入尾宿,到十月壬申,太白已经到达牛宿三度的位置,与尾宿相距较远。《三国志》上也记载了这次昼见,但未指明在何宿。《宋书》、《晋书》中明确在尾宿(尾宿的分野为燕),并说“二百余日恒见”,目的似乎是为了点出“燕有兵”,且事态严重。历史事实是,公孙渊“自立为燕王,改元,置百官”。 诸侯自立,与中央王朝分庭抗礼,引起魏国朝野震动。这场声势浩大的叛乱在一年之内就被“晋宣帝司马懿”讨灭,这无疑显示了“晋宣帝”英明神武、功勋卓著。但是,“二百余日恒见”的说法与《三国志》中的“青龙四年春,二月,太白复昼见”矛盾,因为中间只隔一百八十多天。而从史料的可靠性来看,《三国志》要优于《宋书》和《晋书》,因此“二百余日恒见”的说法当为伪造。这个情况表明,古人可能为了附会某种政治形势而对天象的位置和可见时长做一些篡改。

记录(2)对应的是“王坦之薨”。因为王坦之是兖州刺史,氐宿所对应的分野为兖州,这在分野上对应上了。但回推当时太白的位置,应在奎宿。奎、氐两宿相去一百度之多,不可能是观测误差所致。事实上,史载王坦之是徐兖二州刺史,而奎宿的分野是徐州。不难想象,古人初次记录本次昼见时因知道太白在奎,所以才把它跟“王坦之薨”对应起来。但似乎天象发生的位置在后来文献中未记录或没有保存下来,到编纂《晋书》的时候太白“在奎”记录已经不存,编纂者为了让这次“太白昼见”和“王坦之薨”呼应,就凭氐宿是兖州分野来对应兖州刺史王坦之的事件,进而选取相应的占辞,结果出现系列错误。很明显,本条记录中,史官在太白昼见的位置上进行了错误的推演,占辞也随之错误。

记录(3)和记录(4)记录分别发生在“淝水之战”前后。参为魏分野,如果太白所在宿记录在参,就能得到“魏有兵丧”的占辞。经推导,太白在参宿是在五月乙卯至六月甲子期间。而根据记录(3)中的时间,可以推出当日太白在胃、昴之间,此时太白距参宿三十度以上,观测误差可能较小。太白在胃,对应的分野是赵。以此可判断,编纂者在记录中错补了“在参”,进而由相应的分野导致选择错误的占辞。根据记录(4)中的所记时间,推出太白位置在胃宿11度,所在分野为赵国,对应的占辞应为“赵国有兵丧”。太白的位置距离昴宿很近,可视作在胃昴之间。而魏国分野是从毕12度至东井15度,此时太白距其最近也达26度,不大可能是观测错误。参考后文中的事应,如“赵魏连兵相攻”、“符坚被姚苌所杀”等内容,应当是编纂者根据这些发生在赵魏等地的兵丧,将天象发生的位置调整成兼顾赵魏分野的“毕昴”,进而后继的编纂者仅凭魏地来选择占辞,以致占辞也发生错误。

记录(5)与记录(2)的情况相似。在《宋书》中,“太白昼见在太微”与“月犯东井。太白犯舆鬼。岁星入轩辕。荧惑犯上将。荧惑犯左执法”等天象并置,对应的事件有“皇后袁氏崩。丹阳尹刘湛诛。尚书仆射殷景仁薨。”当天,太白的实际位置在轩辕左角,而“太白在太微”是从六月戊子到七月癸丑,两个位置相距十度左右,因观测不精准而导致记录错误的可能性较小。根据《开元占经》[16]中“太白占”的占辞,“太白昼见在轩辕左角”的占辞有“女主当之”、“女主有忧”等内容,本可以与“皇后袁氏崩”对应,“太白在太微”的占辞主要对应的则是反将逆臣相关内容,“太白”之名本身具有“主兵”、“主杀”、“主诛罚”占星含义。可以推测,原始记录中的“在轩辕左角”没有保存到天文志编纂的时代,编纂者根据“太白主诛伐、刑罚”的特点挑选“丹阳尹刘湛诛”作为其对应的事件,再加上古人不精确的回推水平,致使错推出“太白在太微”。

记录(6)、(7)和(8)发生在“玄武门之变”前夕。秦分,自东井16度至柳8度,但这几次太白昼见时所入宿都不在秦分野,最近时距度也超过30度,应当不是观测误差所致。武德九年(626年)六月秦王李世民发动“玄武门之变”,弑兄杀弟夺得皇储之位,并进而取得皇位。基于这样的历史背景,太白昼见固然有“改政易王”的占星意义,更多的还是“强臣争”、“大国弱,小国强”的意思,该天象一旦为高祖或隐太子知晓,并不会对太宗有利。考虑天文特殊的政治影响力,这些昼见记录更应该是唐太宗用来解释自己才是“天命所归”的“天意”证据,充当了“弑兄杀弟”、“大逆不道”的遮羞布,于是在史书上留下多次并不在秦分的太白昼见“在秦分”的记录。

根据对上述8条“太白昼见”记录的分析,可以大略了解史官编纂天文志的流程:先确定天象,由其占辞范围确定事件对应,并选定合适的占辞,使对应有据可依;然后对对天象发生的时间和位置、占辞的解释等信息进行一些调整,使各项之间的关系更加“自洽”。具体来说,编纂者列出天象——选定天象也就意味着占辞及其占星的范围被限定,根据各类星经解读该天象的占星意义,选取历史上发生各类事件中的一件或几件作为事应,其中一些记录还要补齐由观测记载的或通过计算逆推等方式得到的天象发生位置和时间等信息(时间、位置等信息应该在观测之初是确切的信息,大约到编纂时已经散佚和错漏了一部分,所以才有很多天象的时间、位置信息不完整和明显不符合事实的记录),然后由天象和事件来选定占辞,做占辞解释,再根据实际需要对天象发生的时间和位置、占辞解释等信息进行调整,形成一条“完整”的天象记录。

从这个过程中能看出来,编纂工作是建立在观测记录的基础上,把事件与天象对应起来,补充占辞,部分记录不惜改变天象的时间和实际位置,甚至对占辞进行不合理的解读,而不是去伪造事实上不存在的天象去迎合人事需要。这种做法虽然会暴露记录中天象的时间、位置及占辞等作伪的痕迹,却从侧面说明天象当初为观测所得,在某种程度上反而证明了天象的真实性。

史官凭空捏造出事实上并没有发生的天象可能性不大。这样的做法一方面不合经典,要承担叛道离经的政治压力,另一方面有悖中国古代著史一贯秉承的“直书”“实录”的“职业道德”[17],即便有,也只是占很少的部分,并不妨碍绝大多数天象记录的真实性。而且,在天文记录中还经常出现“以晷度推之”的方式来确定天象位置,说明有些天象位置是后人在前人记录基础上推导补充的结果,如果凭空伪造天象,没有必要多此一举。

4 结 论

通过对东汉至唐代正史中的天象记录进行整理,发现共有206条“太白昼见”记录。我们对这些天象进行回推,发现这些记录中有10条太白离太阳太近,在白天看到的可能性不大,另有29条存在时间错漏、天空位置不符等情形。我们称这些记录为“问题记录”。经考证,其中29条记录中的“错误”大都可以得到合理的解释,它们并不是纯粹的伪造,而是基于实际的天文观测。对这些记录进行整理、校正和分析,发现大部分的记录中金星亮度高、距日远,这符合亮度高、日角距大时金星在白天更容易被观测的常识。据此,我们认为该时期正史中的太白昼见记录基本上是实际天文观测的结果。

从东汉到唐代的天文志中的天象记录大体由天象、占辞、事应三部分组成。古人记录天象后会选择占辞解释天象,同时也会择取军国大事与之对应,组成一条占星活动记录。通过研究发现,它们三者,特别是后二者的对应关系往往是相互妥协的——基本上是占辞和事应围绕着天象编排,而不是将就对应某个重大历史事件或占辞去伪造一个根本不曾发生的天象。

总之,中国古代的天文主要是为政治服务的工具,天象记录中故意写错时间、位置的现象也偶尔存在,但我们不应因此而怀疑大多数天象记录的真实性。如果要以天象记录中少数错误来质疑史官的职业操守,并将各种原因造成的错误记录当作史官出于政治需要而伪造、篡改或者虚构天象以“上应天文、下应人事”的依据,恐怕是偏离事实的,至少在太白昼见这一天象的记录上是失之武断了。

致 谢 本文在研究和写作过程中,承蒙自然科学史研究所的邹大海研究员和国家天文台的黎耕副研究员提供修改意见,特此致谢!

1 江晓原. 天学真原[M]. 沈阳:辽宁教育出版社,2007.177.

2 北京天文台主编. 中国古代天象记录总集[M]. 南京:辽宁科学技术出版社,1988.序.

3 席泽宗.古新星新表[J]. 天文学报,1955,3(2): 183~196.

4 班大为.中国上古史实揭秘:天文考古学研究[M]. 徐凤先,译. 上海:上海古籍出版社,2008.3~73.

5 黄一农. 星占、事应与伪造天象——以“荧惑守心”为例[J]. 自然科学史研究,1991,10(2): 120~132.

6 刘次沅.古代“荧惑守心”记录再探[J]. 自然科学史研究,2008,27(4): 507~520.

7 司马迁. 史记[M]. 北京:中华书局,1963.1327.

8 班固. 汉书[M]. 北京:中华书局,1962.1283.

9 中华书局编辑部. 历代天文律历等志汇编[M]. 北京:中华书局,1975.361.

10 朱文鑫. 十七史天文诸志之研究[M]. 北京:科学出版社,1965. 11~29.

11 李迪. 唐代天文学家张遂(一行)[M]. 上海:上海人民出版社,1964.4.

12 脱脱,阿鲁图,等. 宋史[M]. 北京:中华书局,1977.8801.

13 张培瑜. 三千五百年历日天象[M]. 郑州:大象出版社,1997.

14 郭盛炽. 历代二十八宿距星考[C]//中国科学院上海天文台年刊.11.上海:上海科学技术出版社,1990.192~198.

15 刘次沅,马莉萍. 二十五史点校本修订工程与历代天象记录的全面检校[J]. 中国科技史杂志,2010,31(4): 506.

16 瞿昙悉达. 开元占经[M]//四库术数类丛书(五). 上海:上海古籍出版社,1990.

17 刘知几. 史通新校注[M]. 赵吕甫,校注. 重庆:重庆出版社,1990.445~446.

Historical Records of Venus-seen-in-daytime from the Han to Tang Dynasties

LÜ Chuanyi1, WANG Guangchao2, SUN Xiaochun2

(1.HubeiAcademyofSocialSciences,Wuhan430077,China; 2.SchoolofHumanities,UniversityofChineseAcademyofSciences,Beijing100049,China)

In ancient Chinese astrology, “Venus-seen-in-daytime” was considered as an inauspicious omen with grave consequences. 206 records of “Venus-seen-in-daytime” can be found in official histories from the Han to Tang dynasties. After collating these records, the actual situation of these appearances of Venus is recomputed by means of astronomical software. For most of the cases, Venus was brighter than magnitude-3.90, and its angular distance to the Sun larger than 30 degrees. Such favorable circumstances for observation indicate that the recorded examples of “Venus-seen-in-daytime” most likely really occurred, and the records are reliable. The historical investigation of these phenomena also helps collate the original texts of the records. Comparing astrological interpretations and portended historical events, this study reveals how astrologers manipulated, and even fabricated, observed information and astrological texts to make the celestial omens fit better with the actual political situations below.

Venus-seen-in-daytime, historical records of celestial phenomena, reliability of records, apparent brightness, elongation

2014- 04- 17;

2015- 10- 20 作者简介:吕传益,1985年生,湖北广水人,博士,助理研究员,研究方向为天文学史;王广超,1975年生,北京人,博士,副教授,主要研究方向为天文学史;孙小淳,1964年生,江苏溧阳人,博士,教授,主要研究方向为天文学史。 基金项目:国家社会科学基金青年项目“楚地出土简帛中的天文研究”(项目编号:15CZS018);国家自然科学基金面上项目“中国古代短暂星象记录天体物理意义新探索”(项目编号:11373074)。

N092∶P1- 092

A

1000- 0224(2016)04- 0395- 22