养老社区中康复性景观设计研究

李峻峰, 娄延俊, 汤巧玲

(合肥工业大学 建筑与艺术学院,安徽合肥 230601)

养老社区中康复性景观设计研究

李峻峰, 娄延俊, 汤巧玲

(合肥工业大学 建筑与艺术学院,安徽合肥 230601)

康复性景观具备生态、健康、审美等功能的同时,能使患者的身心健康得到最大程度的改善。传统意义上养老社区景观设计,由于针对性不强、观念性落后等诸多问题,难以满足当代老年人群的需求。本文基于时代特征和养老社区实际问题及需求,运用康复理念进行对养老社区景观环境的设计进行优化,为老年社区健康发展提供设计方法上的补充。

养老社区;康复性景观;景观设计

0 引 言

随着我国老龄化比重不断增高,养老问题已经成为当前及未来相当长时间内,中国经济和社会发展过程中面临的突出社会问题。近年来在“十二五”规划的推动下,大批养老服务设施逐渐建立起来,并呈现出多元化的发展趋势。于此同时,养老社区在建设过程中对于老年人群情感的忽视,对设施适老性以及具有康复保健功能景观缺少重视等问题也逐渐显现出来,这些问题都在一定程度上影响养老社区健康可持续发展。基于对以上问题的思考,提出相关具有针对性的策略。

1 养老社区的概念

“社”是指相互有联系、有某些共同特征的人群,“区”是指一定的地域范围。所以,“社区是居住在一定地域范围内的人们做组成的社会生活共同体”[1]。一般意义上来讲养老社区通常是指综合性的为老年人服务的居住空间,集合了居住、餐饮、医疗娱乐文化学习等各种功能的养老场所,是针对中国社会转型期在21世纪上半叶所面临的巨大老龄化问题所提出的一种新型养老方式[2]。

中国传统养老方式是以家庭养老为主,但随着计划生育基本国策的实施、经济社会转型等多方面因素的影响,传统的家庭养老功能大大弱化,家庭规模趋于小型化,加上人们生活理念和方式的转变,家庭养老已很难满足当代老年人群对于多元生活的需要。社区养老由于能提供便捷的医疗护理服务以及相对自由的生活环境等优势,渐渐被老年人群所接受。

2 养老社区现状问题与解决思路

2.1 养老社区现状问题

中国的养老产业在国家的宏观政策推动和政府的大力扶持下迅速发展,养老社区随着建设项目的激增,呈现出多样化、差异化等特点。虽然其类型、规模不同,但在发展建设过程中呈现出的问题有着共同点和相似之处。

2.1.1 人性化与情感空间缺失

养老社区服务对象是老年人,社区应该是宜老的充满情感的人性化的场所,但现在大多数养老社区仅仅作为一个老年人群聚集居住的场所而存在。对于老年人群心理需求以及关怀的缺失,使老年人在社区中寻找不到温馨和存在感,正如米歇尔•福柯(Michel Foucaul)所言,“医院成了一个“治疗机器”,而养老院则是一个无名场所,在那里度过日日夜夜的入住者及其家人犹如生活在由技术与制度构建的生命晚期景象中”[3],这对于心灵和身体已经很脆弱的老年人无疑是痛苦的。

2.1.2 活动设施缺乏适老性与康复性考虑

运动健身区是社区内老年人行为较为频繁的场地之一,地理位置的选择、健身器材的种类及舒适性跟场地的利用率有着直接关系。大多数的社区中运动健身区的位置及健身器材种类的选择未考虑老年人的身体状况与使用偏好,如“单反杠”、“坐推训练器”等耗费大量体力,运动量过度可能会引起身体不适,甚至危险状况的发生。休息座椅数量不足、设计形式单一,形式、高度、材质、以及手柄的设计没有考虑到老年人身体特点及季节温度变化。活动场地地面铺装和相关小品设计在细节上缺少体现按摩刺激功效的设计。

2.1.3 体验感受及园艺活动空间缺失

现在养老社区大多数具备生态、审美、公共活动等多种功能,却很少关注到感受体验空间对于老年人群健康的促进作用。研究表明对感知能力下降和身体机能衰退的老年人,通过系统的感官刺激和园艺活动等相关训练,身体机能能够达到一定程度的恢复。现在养老社区内感受体验空间的缺失,使老年人很难建立与自然的联系,老年人群的主观能动性得不到充分发挥。

2.2 现状问题的解决思路

如何为老年人提供健康充满人情味的景观环境,让老年人的晚年生活更加舒适健康是建设者和设计师们需要考虑的重点,同时也是社会讨论的焦点。近年来由于康复景观本身具有的整体医疗理念和非药物治疗手段,因其合理、绿色、环保而被西方社会人群所接受和喜爱,康复的理念也逐渐明确并被运用到社会医疗场所的景观设计中去。康复医学与景观学的交叉融合,为养老社区的户外景观环境融入康复保健的功能提供了可能性,也为社区发展建设过程中存在诸多问题的解决提供新的思路。

3 康复性景观

3.1 康复性景观的概念

康复一词,译自英语rehabilitation。“康”有健康之意,“复”有恢复、重复之意。康复指通过一定的手段或方法,使身心重新获得健康或恢复到原来的状态,康复与景观结合起来有恢复或保持健康的环境的意思。目前这类景观的名词称谓比较混乱,其中应用较为广泛,普遍被人接受的是康复性景观(Healing Landscape)和治疗性景观(Therapeutic Landscape),从字面含义上来说其康复(Healing)比治疗(Therapeutic)要更加积极向上一些,所以本文用康复性景观来定义并采用埃里森.威廉姆斯(Allison Williams)提出的概念,即康复性景观是与治疗或康复相关的景观类型,指那些与治疗或康复相关的物质的、心理的和社会的环境所包含的场所,它们以能达到身体、精神与心灵的康复而闻名[4]。

3.2 康复性景观与常规景观的区别

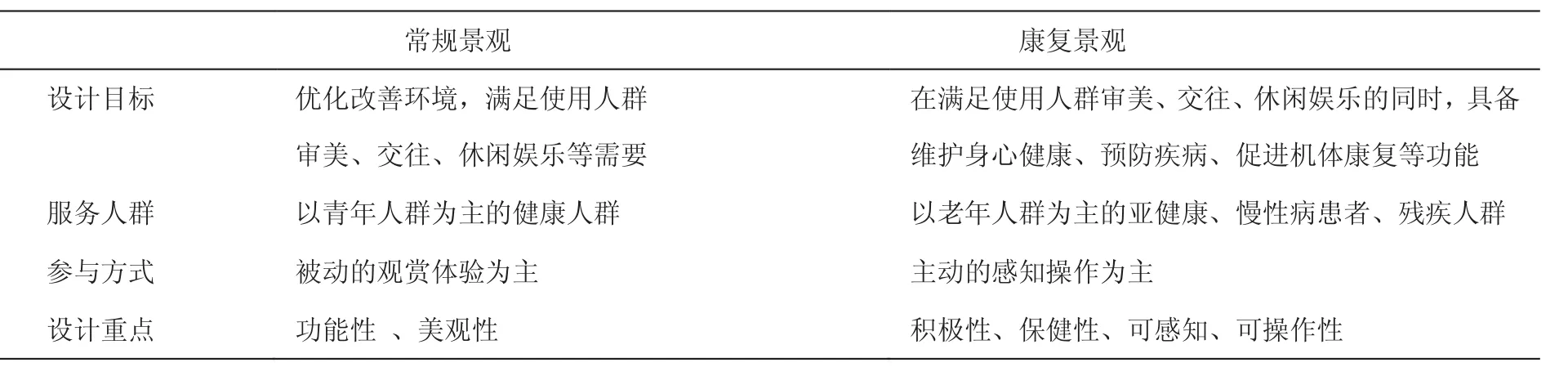

从康复性景观的概念上可以看出,康复性景观的内涵较为丰富,它包含所有能够促进康复的设计手段和方法,对于健康的关注超过其它方面功能的考虑,并且与常规景观在设计目标、服务人群、参与方式等方面存在一定区别(如表1)。

表1 康复性景观与常规景观的区别

3.3 康复性景观的特点

3.3.1 积极性与关怀性

老年人由于身体机能衰退、社会地位下降以及与原来生活圈的脱离,会导致不同程度的寂寞感和失落感的产生,这对于老年人的生活及康复是极为不利的。如何创造积极的空间环境,使老年人重拾生活的希望和信心,对于身处社区的老年人群来说至关重要。与常规注重形式和风格的景观设计不同,康复性景观更注重通过对社区内空间、植物、设施小品康复功能的强化,达到提高社区品质的目的。对于老年人群的关怀不仅体现在医生、护士、护理人员的全身心的投入,也可以体现对于建筑和小品细节设计等众多方面。设计目标已经不仅仅局限于满足物理环境的需要,更加重视康复对象自身整体功能的调节及对于环境的适应能力[5],根据高质量的临床证据和系统的评估,对不同病症采用针对性措施,以利于康复。

3.3.2 健康性与保健性

康复性景观与常规景观不同,常规景观可能具备生态、健康、审美、公共活动等多种功能,而康复性景观始终坚持健康优先的原则,当其它功能与其存在冲突时,以促进健康为首选[4]。在其它类型的景观可能只考虑到植物的审美与观赏性,而康复景观更加注重的是植物散发的香味和康复因子对于人体产生的积极作用。在其它类型的景观中也许会考虑到大面积的硬质广场以满足大型聚集的需要,康复性景观则更加注重相对私密的小型空间环境营造。其它类型的景观可能不会考虑到种植的池抬高处理,而这对于康复性景观来说也许是必须的。健康性和保健性在社区中主要体现在适老性运动设施的选择,保健植物的运用,复健慢跑道设计以及景观小品设施的细节性设计。

3.3.3 可感知与可操作性

不同感官刺激都能够给人带来不同的感受,诱发人们产生不同情绪,能够引发积极情绪反应的景观因素,在康复性景观中应当被充分的重视。老年人由于生理机能的衰退,感官的灵敏度会有一定程度的下降,在养老社区的景观中能对感官产生刺激的色彩、气味、声音、质感都应被特殊强调并加以利用。通过对能够引发刺激的元素进行加强或夸张处理,刺激神经或身体的器官,提高其敏感度,使老年人的感知能力加强。可操作性主要指在对老年人身体状况充分了解的基础上,科学的制定相关的康复计划和活动,使老年人通过园艺活动或者相关训练,身体得到一定程度的康复。

3.4 康复性景观的类型与作用效果

3.4.1 康复性景观类型

康复性景观按照参与方式主要分为三类:一类是是以心理暗示性为主的具有精神治愈功能的康复景观,这类景观一般运用鼓励文字或者有隐喻暗示性的符号,使老年人产生积极、乐观的感受,用情感影响行动,引导健康生活。第二类是以园艺活动为主的实践操作型康复景观,这类景观是指让老年人参与照料花草、浇水, 种植等一系列活动,使老年人注意力得到转移,身体得到一定程度的锻炼。在劳作过程中了解到生命的规律,建立人与植物的情感,增加对于生活的热情和积极性,最终达到治疗与康复的目的。另一类是指以感官刺激为重点的体验型康复景观,这类景观指通过场地内具有保健功能的细节设计及植物释放的健康因子对人体五感产生影响,使老年人在运动活动的同时感受到相关刺激,促使血液循环速度加快、机体免疫力提高。

3.4.2 康复性景观的作用效果

(1)满足情感需要,促进交往

社区内的景观设计,在满足基本功能的前提下,应该更多的表现在对老年人精神生活的关注。康复性景观以激发、维持、提高老年人的生命力为目标,努力营造交流感、活动感强,满足老年人情感需要的空间环境。通过环境情感化设计催生人对场所的的感情,激发人的主观能动性,使老年人在养老社区中找到存在感和归属感,促进老年人彼此的学习交流。通过交流更容易激发健康向上的姿态和积极的思考方式,有利于促进老年人的主观能动性的提高。

(2)减轻舒缓压力,调节身心平衡

RogerS.Ulrich提出欣赏自然景色能使人产生积极正向的情感,减轻压力并保持观赏的兴趣,可以使人从紧张的情绪中转移出来,景观环境是有益于健康的[6]。养老社区景观设计应从保健康复角度出发,营造出有助于社区人群康复的自然景观。对社区环境的精心营造,可以提高社区品质、促进社区人群之间的交流,在可以一定程度上起到的调节心理、消除负面情绪、疾病预防,实现低水平的康复。

(3)增强自身免疫力,促进疾病恢复

社区内的植物的茎、叶,花的颜色、形状、味道会对观赏者产生强烈的视觉、嗅觉和触觉刺激,以此同时植物释放出的康复因子也有助于缓解身体疲劳,增强自身免疫力。另外通过一系列园艺活动和感官刺激,使身体各部的肌肉关节得到有效锻炼,增强其活性,在一定程度上能够促进疾病的恢复。

4 养老社区中康复性景观环境营造

4.1 合理建筑与空间布局,增加交流机会

社区内的功能布局与环境营造对于老年人康复来说至关重要。对于以康复为目的的老年人群来说,相对自然的社区环境比人工气息浓厚的户外环境更容易促进康复;有围合感的建筑形式,更能够自然的感知对方,容易形成互帮互助的气氛;食堂、图书室、活动室等休闲娱乐建筑分散布置更容易促进建筑单元人群之间的相互交流。健康的环境氛围有助于激发社区人群积极情绪的产生,提高老年人的主观能动性、幸福感和归属感。

4.2 主动性强的康复环境营造,引导户外活动

研究证明,在园艺操作过程中,身体的各个部位都得到了锻炼,可改善老年人心血管系统的退化状况, 减少老年人常见的心血管疾病发生的几率, 是防止衰老的最好措施之一[7]。在养老社区中,主动性强的康复环境的营造,可以引导或组织老年人参与力所能及的室外劳动,增加老年人的交往活动频率,对于老年人的康复是非常有利的。适量的园艺活动不仅使身体的部分机能得到有效的锻炼,还可以通过培育植物的过程增加社区居民之间的交流,减轻孤独和寂寞感,培养责任心和合作精神。

4.3 适量感官刺激和康复活动促进身体恢复

可感知性和操作性是康复的重要手段,也正是由于感知和操作空间的融入,使社区景观在具备康复保健功能。具备感知功能的五感花园通过对于视觉、嗅觉、触觉等刺激元素进行加强和夸张处理,刺激器官神经,提高其敏感度,对于亚健康人群、慢性病患者具有较好的治疗效果。适量的康复活动能够使老年人从孤独、抑郁等不良状态中分离出来,对于注意力的分散以及身体的恢复有着积极的意义。在治疗方法上,首先根据老年人的的精神和身体状况,安排合适活动的种类和强度,其次更多的考虑活动选择,能最大限度的提高参与者的感知力和协作能力,使他们从中受益。

4.4 通过保健型植物释放的健康因子促进健康

研究表明自然界中有很多植物能释放挥发性物质,长时间的呼吸交换,可以对人体神经、体液进行相应调节, 有预防疾病,促进康复的作用。植物的光电效应和尖端放电可增加空气负离子浓度,有治疗和保健功能[8]。在植物选择方面除了选用具有康复保健作用的植物外,还应考虑到植物本土性和地域性,以及花粉、浆果、气味植物可能产生头晕、过敏等副作用,重视对社区植物的养护,避免衰败的迹象。

4.5 适老化设施细节设计提高安全舒适性

细节更直观的体现出关怀和体贴感,也最容易深入人心、渗透到情感深处,细节设计要从老年人的心理期待、身体状况和实际需要出发。多数老年人由于身体状况不佳,出行活动需要借助辅助工具,无障碍设计和助力设施的舒适性安全性,对老年人来说至关重要。地面高差在设计中可以限定空间、丰富场地的层次,但对于行动不便的老年人群来说是极为不便的。社区内应尽量减少地面高差的出现,在必要的地方设置缓坡等相关无障碍设施,方便老年人顺利通行。扶手及相关助力设施的材质、高度应考虑到老年人的日常行为习惯以及使用偏好,具有保健按摩功能的细节设计,使老年人在不经意间得到适度锻炼。

5 小结

养老社区康复性景观追求的是一种理想的为老年人提供健康充满人情味的景观环境,让老年人在社区内获得舒适感、归属感、幸福感和社会尊重感。它涉及到康复医学、环境心理学以及设计学等多门学科和领域,它需要建筑师、规划师、景观设计师、以及社区内老年人、医护人员、医生等共同协作完成。康复性景观随着时代的发展,必将被广泛的应用于园林景观设计领域,这对园林景观学科的发展具有重要意义。

[1]张谨.我国城市文化建设存在的主要问题及其对策[J].中华文化论坛,2015(03):5-10.

[2]陈唯豪.中国社区养老的可行性分析[J].学理论, 2015(01):94-96.

[3]米歇尔•拉辛, 邱冰.“治疗”医疗环境. 中国园林[J]. 2015(4):91-96.

[4]王晓博,李金凤.康复性景观及其相关概念辨析[J].北京农学院学报, 2012,27(2):71-73.

[5]李静,刘鸣,陈进,等.循征医学与医学教育[M].北京:人民卫生出版社, 2001: 201.

[6]张金丽,王崑,王超.道教生态伦理和养生理论在康复景观设计中的应用研究[J].中国农学通报, 2010(13):284-288.

[7]刘志强,洪亘伟.园艺疗法在我国城市园林中的应用研究[J].苏州科技学院学报(工程技术版),2008(01):49-53.

[8]乔磊,周丽,雷维群,等.基于园林植物的康复景观在城市园林中的应用[J].黑龙江农业科学,2011(2):73-75.

2016年总目次

第1期

基于Midas深基坑开挖变形数值分析……………………………………………………………丁克伟,余有治(1)

合肥地铁车站明挖法施工基坑抗拔桩的受力数值模拟……………………………………………崔建华,刘 创(6)

明光路车站基坑连续墙变形规律分析研究…………………………………………………………李伟,张效智(10)

浅基础地基承载力可靠度分析…谢妍,崔利新,王哲(14)

西园路车站施工对地下管线影响与分析……………………………………………………程扬,林健,曹广勇(20)

朱集矿采动上覆岩层活动演化规律相识模拟研究………………………………………………曹培喜,杨本水(25)

T形芯板摩擦阻尼器在高层钢框架结构振动控制中的研究……………………………………张海龙,李大华(30)

氧化镁水泥砌块碳化研究进展………………………………………………………张鹤年,陈凯祥,席培胜,等(35)

高密度电法与探地雷达在隐伏地质灾害探测中的应用………………………………贺晓华,宛新林,丁健华(40)

价值工程在绿色施工方案优化中的应用研究……………………………………………………何小雨,王佳杰(44)

合肥地区采暖雨空调度日分布特征研究……………………………………………程海峰,吴军,占霞飞,等(49)

稻壳炭对Pb2+吸附效果影响因素研究 ………………………………………………赵庆,张瑾,胡振东,等(53)

温度对碱预处理絮凝污泥水解酸化影响研究……………………………………………吴昌生,徐锐,刘绍根(59)

巢湖市东环城河底泥释放特性研究……………………………………………………………………闵文,黄明(65)

围蔽街道噪声测量布点优化研究………………………………………………………周丽君,方廷勇,陈丛波(71)

JTT环境下企业联合采购模型研究………………………………………………………钟远光,梁修山,欧剑(76)

基于PSO-Elman神经网络的短期电力负荷预测……………………………………………陈杰,高翠云,胡翀(82)

基于ABAQUS的钛合金稳态切削模拟 ……………………………………………………郑术伟,夏萍,雷经发(87)

基于三阶段DEA的中国区域建筑业效率研究……………………………………………………任阳军,李明慧(91)

圣彼得堡的建筑艺术及影响………………刘波,张磊(97)

合肥四顶山景区修复性建设及生态性保护策略…………………………………………………………李改维(102)

地域文化在休闲农业规划中的设计和表达研究ü以安徽省庐州农耕文化园为例………………………………………唐菲,丁增成,金笑龙,等(106)

第2期

预应力钢梁高温环境下的力学特征有限元分析…………………………………… 孙 强,钱军龙,田 伟(1)

混合梁斜拉桥钢-混结合段有限元分析…………………………………………… 叶翰松,朱亚林,李端洲,等(6)

预应力钢柱火灾下的力学特征有限元分析…………………………………………………… 周文明,胡 妍(11)

盾构下穿合肥高铁南站对路基的影响分析…………………………………………………… 崔建华,梁玄昌(16)

合肥地铁明光路站深基坑监测分析…………………………………………………………… 蔡毅飞,刘 强(20)

一种用于波速测试的正演和反演算法………………………………………………… 丁健华,宛新林,贺晓华(24)

城市轨道交通地下工程风险分析………………………………………………… 张鹤年,伍进进,席培胜,等(30)

步距和斜撑对满堂扣件式钢管脚手架承载力影响的试验研究…………………… 孙逸夫,陈 燕,梁 义,等(36)

碗扣式支撑体系施工过程监测及结果分析…………………………………………… 吴志新,刘杭杭,项炳泉(42)

合肥地区太阳辐射对围护结构传热影响研究……………………………………… 程海峰,刘 凯,胡 宁(47)

改性稻草秸秆对重金属铅的吸附性能研究………………………………………… 胡振东, 杨 英,赵 庆(51)

基于层次分析和熵值耦合模型的生态文明建设水平测度ü以六安市为例…… …………………………………………………………卓胜君,王 建,胡淑恒(59)

改进型MST-人工湿地组合工艺处理分散生活污水的研究………………… 张志芳,陈立爱,侯红勋,等(65)

高校校园绿地对降水径流污染削减研究……………………………………………… 杜 鹏,张红亚,朱曙光(70)

基于层次分析法的棚户区改造PPP模式融资风险分析……………………………………… 李文娟,金长宏(75)

聚丙烯纤维增强泡沫混凝土性能研究…………………………………………… 翟红侠,杨启安,廖绍锋,等(82)

一种改进的基于梯度提升回归算法的O2O电子商务推荐模型………………………………… 孙克雷, 邓仙荣(87)

高压燃气管网非等温稳态模型“Newton-Rapshan”迭代法计算分析 ………………………… 丁国玉,李悦敏,李 进(92)

激活大别山区典型传统村落保护机制ü以金寨县汤家汇镇瓦屋基村为例………………………………… 左光之,张 昊(96)

第3期

某超高层框筒结构的抗震性能分析…………………………………………………………… 林宝新, 杨 阳(1)

地铁隧道开挖引起地表沉降的数值模拟研究………………………………………………… 孟益平,徐林海(8)

地铁车站与下穿桥结构一体化施工数值分析………………………………………… 郭小娜,程 桦,盛飞国(12)

基于Pushover方法的大跨度悬挑钢梁结构的弹塑性分析……………………………………… 姚 瞳,关 群(17)

混凝土收缩徐变对系杆拱桥的影响分析………吴圣贤(23)

基于温湿度变化对蒸压加气混凝土墙体变形影响试验研究………………………翟红侠,刁含召,廖绍锋,等(27)

预应力连续箱梁桥混凝土收缩徐变效应分析…………………………………………………… 韩树亮,汪 莲(32)

连续梁桥高墩计算长度研究……………………艾思平(36)

预应力混凝土竹节桩在杭州地区抗拔工程中的应用分析………………………徐绍俊,杨成斌,陈 可,等(39)

徽州传统建筑木柱修缮方法及其数值分析……………………………………………顾迅杰,程马亮 ,孙 强(45)

改性煤气化灰渣调理污泥脱水性能研究………………………………………………凌 琪,鲍 超,伍昌年,等(50)

污泥厌氧发酵过程中基于近红外光谱的COD定量分析………………………伍 鲧,田士玉,张二杨,等(54)

悬浮填料延缓DMBR膜污染的研究 …………………………………………………赵秋燕,宋 箭,伍昌年,等(59)

莠去津磁性分子印迹材料制备与吸附应用研究……………………………………赵 庆,杨 英,唐建设,等(63)

自遮挡对壁挂式太阳能热水器影响模拟研究………………………………………王礼飞,方廷勇,杨 阳,等(68)

用纠缠态表象导出复杂量子介观电路的特征频率………………………………………………笪 诚,范洪义(73)

NAM流程体系在汽车造型设计中的应用…………………………………………………吴正翠,胡锦春,邢 瑜(81)

机电产品能量因素的识别与提取方法研究……………………………………………何 平,朱达荣,程秀芝(87)

Directionlet域的多波段遥感图像融合算法研究………………………………………………李 彦, 张德祥(92)

模糊影响图在隧道工程风险评价中的应用………………………………………………………纪志锋,杨树萍(97)

基于生态安全格局的安庆市规划区空间管制分区研究………………………储金龙,王 佩,顾康康,等(100)

中国房地产业与国民经济发展耦合协调性研究…………………………………………………胡晓菲,曹 泽(108)

第4期

某高层框支剪力墙结构的楼板应力分析……………………………………………………………林宝新,李尚(1)

RC框剪结构考虑扭转的抗连续性倒塌的Pushover分析…………………………………………黄慎江,张雯(8)

某框架-核心筒结构的pushover分析 ………………………………………………李秋喜,李大华,王帅,等(13)

钢曲杆在高温(火灾)下的力学特征数值分析……………………………………………赵雄夫,孙强,郭薇(17)

基于FRP加固钢管混凝土柱承载力计算的比较分析……………………………………褚思文,顾迅杰,余颖(22)

大跨度斜拉桥双边箱梁剪力滞效应研究…………………………………………………………谢朋林,胡 成(26)

碗扣式钢管支架承载力试验结果分析……………………………………………吴志新,项炳泉,刘杭杭,等(31)

板厚和外伸长度对平板式筏基沉降的影响分析………………………………………………吴春萍,冯楠楠(35)

数值分析逆作法深基坑差异沉降规律……………………………………………………胡春杰,程桦,曹广勇(40)

速度作用下非线性弹性地基上矩形薄板主共振………………………………………………李兆瑞,汪东林(45)

某深基坑监测数据分析…………………潘浩,席培胜(50)

玻璃纤维(GFRP)筋替代钢筋在基坑支护桩中的应用 …………………………赵升峰,黄广龙,章 新,等(55)

活化煤矸石-矿渣作复合硅酸盐水泥混合材的试验研究…………………………翟红侠 ,荆喆,杨启安,等(60)

经验模态分解和神经网络在滚动轴承故障诊断中应用研究…………………………………………陈松,陈立爱(64)

海绵城市技术在池州市齐山大道工程建设中的应用…………………………颜伟康,朱曙光,李云,等(69)

合肥空气湿度变化规律研究……………………吴军,程海峰,占霞飞(74)

一种植被覆盖区利用闭凸锥约束收敛提取有用信息的方法…………………………………………王芳,姚佛军(79)

皖西大屋民居宅形文化浅析ü以天堂寨南河新屋湾明代古民居为例……………………………………………金乃玲,车力驰(85)

毛坦厂明清老街整治更新策略研究… ……………………………………………………………冯宇辰,吴运法(91)

第5期

安徽省新型城镇化质量评价研究…………………………………………………丁仁船,范海洲,连瑞瑞,等(1)

基于生态环境观的徽州古村落营建理念浅析……………………………………………李峻峰,蒋荣荣,刘益功(9)

皖西地区民居改造中的表皮更新研究ü以金寨县小南京村为例………………………………………………………………金乃玲,张岚元(14)

寿县留犊坊清真寺建筑特色研究………………………………………………………尹思源,吴运法,季文媚(20)

黟县屏山村宗祠与村落空间结构研究…………………………………………………………………陈娟,黄成(25)

“徽派”与“扬气”ü徽州与扬州传统建筑装饰差异性研究…………………………………邓婧旸,任康康,姜毅,等(29)

祁门古戏台建筑形制与木雕装饰艺术研究……………………………………………………………胡春,王薇(36)

城市特色街区空间更新的规划策略研究ü以芜湖环镜湖特色街区的更新为例…………………………………………………………李 茜(43)

禅修度假养生地产开发与规划设计初探…………………………………………………邵国良,杨一,丁鹏华(49)

中西方宗教雕塑不同视觉风格影响及溯源… …………………………………………………………… 程若丹(55)

安徽地区建筑遮阳设计分析 …………………… 张程(61)

夏热冬冷地区不同屋顶形式节能效果分析………………………………………张京京,张伟林,刘晓凤,等(67)

基于工序控制的精益施工过程管理绩效评价研究…………………………………………………覃爱民,夏松(71)

江淮城市群城际轨道交通发展前景研究………陈磊(78)

高速公路路基、桥梁与隧道的衔接方案研究………………………………………………………杨雷,方诗圣(83)

安徽省产业结构合理化和高度化实证研究…………………………………………………………潘和平,梁明(88)

出版业上市公司治理结构与经营业绩关联性研究………………………………………………………杜俊娟(93)

促进科技人才创业影响因素及相关制度研究ü以合肥为例……………………………………………………………………褚楚,汪艳,翟雪松(101)

社会媒体环境下基于EMD-DSVR的股票市场预测方法研究……………………………………梁坤,张理政(106)

第6期

千米级斜拉桥的横向减震体系研究………………………………………………………………彰,韩振峰(1)

敞开式桁架组合简支梁桥结构车辆荷载下振动响应分析……………………………曹皓,马乙一,陈安英(8)

预应力箱梁挂篮悬浇改满堂支架现浇若干问题浅析………………………………………郝翠,曹新垒(14)

带加强层的框架-核心筒结构受力性能分析……………………………………潘浩,席培胜,杨淑斌(17)

钢曲杆在高温(火灾)环境下的力学性能分析…………………………………………岳锐,孙强,郭薇(22)

基于缺陷状态下碗扣式钢管模板支架体系承载力的分析与计算…………刘杭杭,吴志新,项炳泉,等(26)

合肥地铁深基坑开挖对临近建筑物沉降的影响分析………………………………………………顾美婷(30)

合肥地铁青阳路站基坑开挖对地表沉降的影响……………………………………杨庆,程桦,曹广勇(35)

考虑桩身自重影响的超长桩屈曲分析………………………………………………………唐文栋,刘晓钊(39)

圆钢管再生混凝土柱轴压试验研究………………………………………胡琼芳,王成刚,柳炳康,等(43)

混凝土SHPB试验的数值模拟 ………………………………………………秦佳俊,夏松,陈贵炫,等(48)

基于BIM 技术在工程中的应用研究 ……………………………………李秋喜,李大华,张朋仁,等(53)

SBR工艺的MATLAB动态系统模拟仿真研究…………………………………………………惠若瑾,黄明(57)

基于模糊综合评价方法的高铁噪声影响评估………………………………杜海涛, 田丰,李云, 等(61)

氨基糖苷类抗生素混合物对蛋白核小球藻的时间依赖性毒性……………………董欣琦,陈敏,张瑾,等(67)

絮凝污泥作为低碳氮比生活污水补充碳源的脱氮试验研究…………………刘绍根 李贵敏, 夏姣, 等(74)

被动式建筑空气龄和热舒适度的数值分析…………………………………何军,张伟林,高珂,等(79)

基于“三生”空间协调的传统村镇村镇居民点空间优化研究ü以国家建制镇示范点源潭镇为例………………………………………陈晓华,王方,储金龙(84)

促进专利成果转化与运用的政策研究…………………………………………………………………张亚新(91)

养老社区中康复性景观设计研究………………………………………………李峻峰,娄延俊,汤巧玲(95)

Design of rehabilitation landscape in retirement community

LI Junfeng, LOU Yanjun, TANG QiaoLing

(School of architecture and art, HeFei University of Technology, Hefei,230601, China)

Rehabilitation landscape bears ecological, health, aesthetic and other functions, which can improve the patients’ physical and mental health to the greatest degree. In the traditional sense, it is difficult to meet the needs of the old people in the old age group because of the poor pertinence and the concept of the old age community landscape design. Based on the characteristics of the times and the actual needs of the community, this paper uses the concept of rehabilitation to optimize the design of the pension community landscape environment to provide a design method for the healthy development of the elderly community.

Retirement community;Rehabilitation landscape;Landscape Design

G129

A

2095-8382(2016)06-095-05

10.11921/j.issn.2095-8382.20160620

2016-01-07

李峻峰(1972-),男,博士,副教授,主要研究方向为风景与景观规划设计。