区域建设用地开发强度时空格局分析

——以湖南省为例

■ 刘冬荣/彭佳捷/吕焕哲/麻战洪/许联芳

(湖南省国土资源规划院,长沙 410007)

区域建设用地开发强度时空格局分析

——以湖南省为例

■ 刘冬荣/彭佳捷/吕焕哲/麻战洪/许联芳

(湖南省国土资源规划院,长沙 410007)

文章将建设用地开发强度界定为对建设用地开发利用的广度、深度与频度的综合度量,构建了建设用地开发广度、深度、频度与开发强度综合指数计量方法,基于湖南省2000、2014年122个县(市、区)面板数据,运用GIS空间分析工具探索湖南省建设用地开发强度空间格局:湖南省建设用地开发强度具有较明显的空间集聚特征,初步形成长株潭相对高强度地区、武陵山罗霄山集中连片贫困地区开发强度快速增长区、中部开发强度持续增长区——首尾并进、巩固中间的格局。实施全覆盖发展战略,促进区域协调发展,调控建设用地开发强度,不仅需要制定差别化的建设用地供给政策,合理调控建设用地总量,而且应注重建设用地深度开发,引导人口向区域增长极集聚。

建设用地;开发强度;时空格局;湖南

0 引言

进入21世纪以来,我国城镇化、工业化进程快速推进,经济呈现高速增长趋势,这与土地资源的高强度开发利用,尤其是建设用地的快速增长密不可分。与此同时,建设用地不合理开发利用引起的国土空间开发失衡和区域发展不协调等问题也日益突出[1-4]。人们对支撑社会经济可持续发展的物质基础——土地越来越关注,土地可持续利用被视作实现可持续发展的重要途径之一而成为资源科学的重要研究课题[5-7]。按照国际惯例,一个地区国土开发强度达到30%已经是警戒线,超过该强度,人的生存环境就会受到影响[8]。控制开发强度,调整空间结构,实现发展与保护内在统一、相互促进的要求日益紧迫。为加快推进生态文明建设,《生态文明体制改革总体方案》提出将开发强度指标分解到各县级行政区,作为约束性指标,控制建设用地总量。研究建设用地开发强度,对于合理调控国土开发强度,协调土地利用与经济发展和生态环境之间的关系,促进土地资源管理改革,具有较强的理论意义。

湖南省处于东部沿海地区和中西部地区过渡带、长江开放经济带和沿海开放经济带结合部,是中部地区发展较快的省份。长株潭城市群全国两型社会建设综合配套改革试验区、大湘南国家级承接产业转移示范区、大湘西武陵山片区国家扶贫攻坚示范区、洞庭湖生态经济区四个国家级区域发展战略覆盖全省。2014年,湖南省土地面积为21.18万km2,辖14个市州、122个县(市、区),总人口6737.2万人,城镇化水平为49.28%。目前湖南省仍处在工业化、城镇化中期阶段,面临着发展方式粗放、区域发展不平衡、资源环境约束趋紧等突出问题。为促进区域协调发展,湖南省国民经济与社会发展“十三五”规划将全省划分为长株潭、大湘南、大湘西和洞庭湖四个发展板块。本文以湖南省为例,研究其建设用地开发强度,对于湖南省调控建设用地开发强度,优化空间开发结构,促进区域协调发展具有较强的实践意义。

1 研究方法与数据

1.1 研究方法

建设用地是经济活动的主要载体。一般而言,建设用地开发指大规模的工业化和城镇化等人类活动。《全国主体功能区规划》将建设空间界定为城镇建设、独立工矿、农村居民点、交通、水利设施以及其他建设用地等空间,采用某区域建设空间占该区域总面积的比例表征土地开发强度,已运用于北京市、长三角地区建设用地开发强度评价[9,10]。不同的空间尺度,建设用地开发强度评价内容具有差异性。

宏观尺度上,有学者将土地开发强度视为区域土地利用程度及其累积承载密度的综合反映[11]。微观尺度上,容积率、建筑密度和建筑高度通常作为评价城市土地开发强度的重要指标[12-14],主要应用于评价建设用地地块。由于各地区资源禀赋不同,在不同的发展时期,吸引资本、技术、资源(土地)、劳动力等具有市场价值投入要素的能力各不相同,建设用地开发规模、速度以及土地产出水平、累积承载密度等都完全不一样。因此,从外延来看,建设用地开发强度指建设用地占区域土地总面积的比例。从内涵来看,则反映了建设用地集约利用程度和人类活动的频繁程度。综上,从区域尺度来看,建设用地开发强度是指一定区域在一定发展时期及资源禀赋条件下,区域建设用地开发利用程度、建设用地集约利用水平和累积承载密度的综合特性。建设用地开发强度评价可以理解为对建设用地开发利用的广度、深度与频度的综合度量。本研究基于湖南省县级行政单元,以四大区域发展板块为背景,构建建设用地开发强度评价方法,运用GIS空间分析工具,探索湖南全省建设用地开发强度时空格局。建设用地开发的广度、深度与频度量化为:

(1)建设用地开发广度。以下简称“开发广度”,表征为建设用地的开发率,即建设用地面积占区域土地总面积的比重:

式(1)中:K g为开发广度;S为建设用地规模,包括城镇、独立工矿、农村居民点、交通(含农村道路)、水工建筑以及其他建设用地;Q为区域土地总面积。区域建设用地比重越高,意味着建设用地开发广度越大,开发率越高,开发强度越大。这是正向指标。

(2)建设用地开发深度。以下简称“开发深度”,表征为单位二三产业增加值耗地率:

式(2)中:Ks为开发深度;S为建设用地规模;G为单位二三产业增加值。单位建设用地产出水平高,意味着建设用地开发耗地率越低,开发强度大,土地集约利用程度越高。这是逆向指标。

(3)建设用地开发频度。以下简称“开发频度”。人是反映建设用地开发强度的最直接因素,这里用单位建设用地承载的人口来表示。表征为单位建设用地人口规模:

式(3)中:Kp为开发频度;P为人口规模;S为建设用地规模。单位建设用地人口多,建设用地累积开发频度越高,开发强度越大。这是正向指标。

1.2 指数计算模型

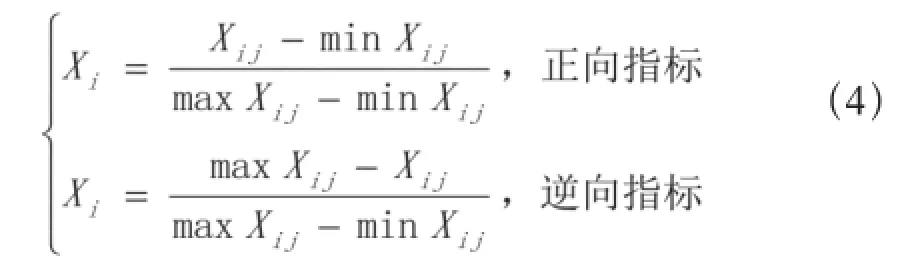

(1)标准化处理。由于指标数据具有不同的单位量纲,为增强指标数据的可比性,应进行标准化处理。根据指标数据内涵,为消除量纲和数量级的影响,本文采用极差法进行标准化处理,公式如下:

式(4)中:Xi为标准化后的指标数值,Xij为j第i项指标的原始指标值,minXij为j县(市、区)的第i项指标数据的最小值,maxXij为j县(市、区)的第i项指标数据的最大值。

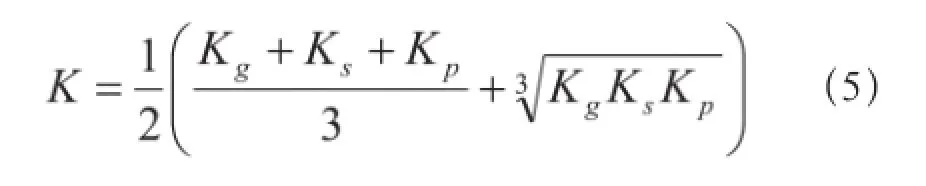

(2)建设用地开发强度综合指数。在开发广度、开发深度、开发频度指标量化的基础上,采用算术平均法和几何平均法相结合的方式计算建设用地开发强度综合指数K。以下简称“开发强度”,公式为:

式(5)中:K为开发强度综合指数;其他变量同上。综合指数越高,开发强度越大,反之亦然。

1.3 数据来源

建设用地数据来源于湖南省2000—2014年土地利用变更调查数据。由于2000—2008年建设用地是基于第一次土地调查的变更数据,2009—2014年建设用地是基于第二次土地调查的变更数据,为避免两次土地调查因素的影响,2000—2008年建设用地数据依据当年建设用地变更流量从2009年反推而得。

经济社会数据来源于2000—2014年湖南省统计年鉴。本研究采用2014年行政区划方案。为减少行政区划调整对2000年相关数据的影响,涉及行政区划调整的县(市、区)建设用地面积和区域面积依据当年土地变更调查数据库按2014年行政区划方案调整,经济社会数据依据地方统计年鉴按2014年行政区划方案调整。

2 研究结果

2.1 开发广度分析

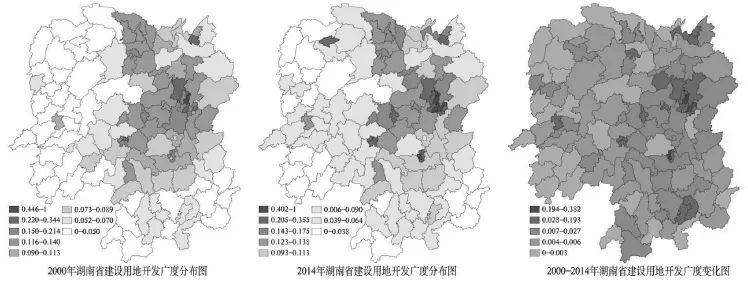

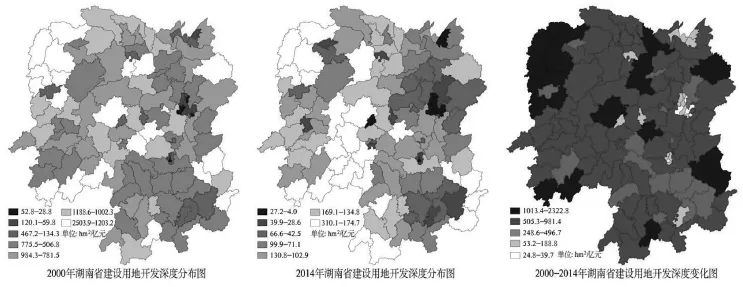

2000年湖南省建设用地平均开发广度为6.85%。从图1可以看出,湖南省开发广度较高地区分布在中东部长株潭地区、湘 北洞庭湖地区、湘中衡阳、娄底及邵阳北部71个县(市、区),占全省的58.2%,这些地区开发广度高于全省平均水平。开发广度高于30%的县(市、区)有5个,占全省的4.1%。长沙市芙蓉区开发广度为66.4%,全省最高,天心区、雨花区紧随其后,都高于45%,其次是长沙市其他区和湘潭、株洲、衡阳、岳阳、娄底、常德城区部分,开发广度高于15%。湘西、湘西北、湘西南、湘南地区开发广度较低。开发广度最低的为绥宁、古丈和通道,仅为2%。2000年以来,湖南省实施长株潭城市群战略,增强中心城市的辐射带动作用,促进重点发展地区建设用地增长。2014年湖南省建设用地平均开发广度为7.77%,高于全省平均水平的县(市、区)有67个。开发广度高于30%的县(市、区)有15个,占全省的12.3%,较2000年增加10个。长株潭衡四市城区开发广度较高。长沙市城区的芙蓉区、天心区和雨花区开发广度全省最高的格局并未改变,芙蓉区达87.6%。湘西北、湘西南、湘东南地区开发广度较低,不足3%。开发广度最低的为通道县,仅为2.2%。从变化幅度来看,市州城市市区开发广度增幅较周边地区高,其中长沙、株洲和衡阳三市部分市区增幅超过20%,增幅最大的地区是长沙市雨花区,其增幅为38.2%。增幅较低的地区主要分布在湘西北、湘西南、湘南和东部部分城市周边79个县(市、区),增幅低于1%。可见,湖南全省开发广度总体不高,但县际差异较大。从空间结构来看,开发广度呈现以长株潭为核心,由高到低向周边呈梯度降低分布的格局。从空间变化来看,开发广度以长株潭为中心,沿京广、沪昆、石长、湘桂沿线县(市、区)逐步提高,湘西南、湘西北地区依然相对较低。

图1 2000年、2014年湖南省建设用地开发广度及期间变化

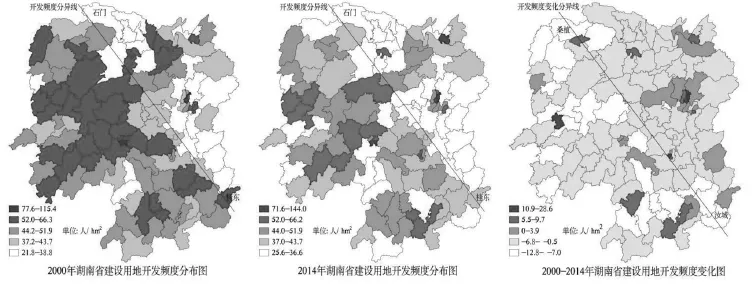

2.2 开发深度分析

2000年,湖南省建设用地平均开发深度为525.8hm2/亿元,县(市、区)之间开发深度相差悬殊。从图2可以看出,开发深度较高的县(市、区)分布在京广、湘桂、沪昆沿线和洞庭湖区、雪峰山区33个县(市、区),占全省的27.1%,这些地区开发深度高于全省平均水平。长沙市芙蓉区开发深度为28.8hm2/亿元,全省最高,是开发深度最低县的87倍。雨花区、雁峰区、芦淞区、雨湖区、石峰区紧随其后,都高于53hm2/亿元。

图2 2000年、2014年湖南省建设用地开发深度及期间变化

其次是株洲、长沙、湘潭、衡阳城区部分,开发深度高于120hm2/亿元。湘西北、湘西南和东部革命老区、湘中部分县市区开发深度较低。开发深度最低的为永顺和桑植,开发深度低于2000hm2/亿元。2000年以来,湖南省先后实施一化三基、四化同步战略,全面推进长株潭一体化和大湘西地区开发,积极承接沿海地区产业转移,新型城镇化、工业化加快发展,经济结构进一步优化,经济增长对建设用地的消耗程度逐步降低,土地集约利用程度逐步提高,建设用地开发深度不断加大。2014年湖南省建设用地平均开发深度为65.1hm2/亿元,是2000年的8倍,高于全省平均水平的县(市、区)有40个。开发深度较高的地区集中在长株潭、郴资桂地区和14市州城区。长沙市城区的芙蓉区、天心区和雨花区开发深度高于10hm2/亿元,全省最高,芙蓉区达4.0hm2/亿元,是开发深度最低县的77倍。高于芙蓉区2000年开发深度的县(市、区)达到16个。湘西北、湘西南、湘东南、湘中湘西结合部地区开发深度较低,低于174.1hm2/亿元。其中湘中湘西结合部地区开发深度较低的10县(市)集中连片分布。开发深度最低的为永顺县,为310.1hm2/亿元。总体来看,湖南全省建设用地开发深度明显提高,县际差距逐步缩小,开发深度较低地区增幅高于开发深度较高地区。

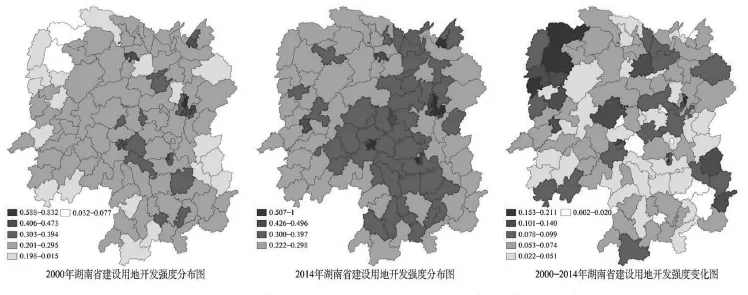

图3 2000年、2014年湖南省建设用地开发频度及期间变化

2.3 开发频度分析

2000年,湖南省建设用地平均开发频度为44.5人/ hm2,开发频度最高与最低县差异为93.6人/hm2。从图3可以看出,全省开发频度地域分异明显,由石门-桂东一线湖南开发频度分异线,将开发频度分为高低两个区域,西南部开发频度总体较高,东北部总体较低。在西南部,开发频度高于全省平均水平的县(市、区)有55个,其中开发频度最高为77.6人/ hm2,在大祥区。在西北部,开发频度高于全省平均水平的县(市、区)仅有9个,虽然芙蓉区开发频度为115.4人/hm2,全省最高,但并不能改变西北部开发频度较低的整体格局。至2014年,湖南省建设用地平均开发频度为40.9人/hm2,开发频度最高与最低县差异为118.5人/hm2。开发频度分异线仍然存在,西南高、东北低的地域分异格局仍然维持,开发频度地域集中程度加强。在西北部,开发频度高于全省平均水平的县(市、区)仅8个,主要集中在长株潭岳常益城区。其中芙蓉区开发频度为115.4人/hm2,全省最高。在西南部,开发频度高于全省平均水平的县(市、区)为25个,主要集中在湘西、雪峰山区和南岭地区的部分县(市、区)。从变化情况来看,将石门-桂东线向西南推移48km,由桑植-汝城一线将开发频度变化分为大小两个区域,西南部开发频度变化总体较小,东北部总体较大。开发频度提高的县(市、区)有32个,芙蓉区开发频度提高28.6人/ hm2,全省最高。开发频度降低的县(市、区)有92个。开发频度县际差距呈加大趋势。

图4 2000年、2014年湖南省建设用地开发强度及期间变化图

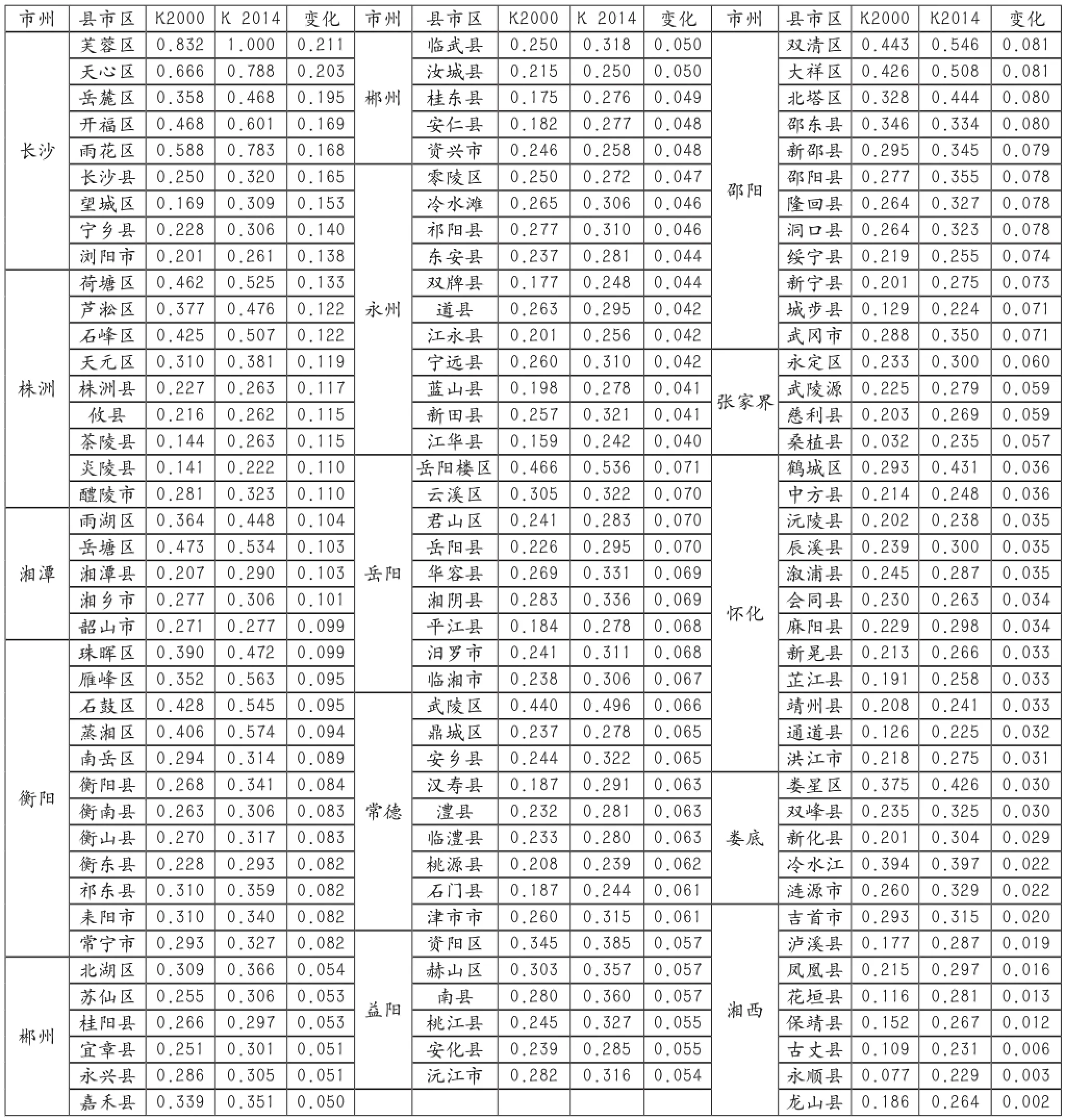

2.4 开发强度分析

根据前文公式计算全省各县(市、区)的建设用地开发强度综合指数,2000年,建设用地开发度指数有3个县(市、区)介于0.588~0.832之间,占2.5%;有10个县(市、区)介于0.406~0.473之间,占2.5%;有17个县(市、区)介于0.303~0.394之间,占2.5%;有71个县(市、区)介于0.201~0.295之间,占58.2%;有21个县(市、区)介于0.032~0.077之间,占17.2%(图4,表1 )。

全省开发强度较高的县(市、区)少,开发强度较低的县(市、区)多,开发强度指数呈金字塔型分布。在空间上看,开发强度指数较高的地区分布在中东部市州城区,其中芙蓉区开发强度指数为0.832,全省最高。湘西武陵山片区、湘东罗霄山片区和湘南省边境地区(县)开发强度较低。湘西北桑植县开发强度指数为0.032,全省最低。随着湖南省四化两型战略的实施,东部较发达地区的辐射效应向中西部逐渐增强,建设用地增长沿石长、沪昆、湘桂线向中西部拓展,人口向区域中心城市集聚趋势增强,建设用地开发深度逐步加大。到2014年,建设用地开发强度显著提高,开发强度指数有13个县(市、区)介于0.507~1之间,占10.7%;有8个县(市、区)介于0.426~0.496之间,占6.6%;有48个县(市、区)介于0.300~0.397之间,占39.3%;有53个县(市、区)介于0.222~0.298之间,占43.4%。

从空间上看,京广、洛湛线之间的中部县(市、区)开发强度高于东部和西部。开发强度指数较高的地区分布在长株潭衡岳邵6市城区,其中芙蓉区开发强度指数全省最高。湘东炎陵县开发强度指数为0.032,全省最低。从开发强度变化看,2000年开发强度指数最高和最低的县(市、区)及各市州城区增幅较大,开发强度由长株潭衡岳邵6市城区向周边县(市)增加趋势明显,初步形成长株潭相对高强度地区、武陵山罗霄山集中连片贫困地区开发强度快速增长区、中部开发强度持续增长区——首尾并进、巩固中间的格局。由此可见,研究期内湖南省开发强度具有较明显的空间集聚特征,并且这种空间集聚与湖南省强化长株潭的核心增长极与加快集中连片贫困地区脱贫攻坚力度相吻合。

表1 湖南省分县(市、区)建设用地开发强度

3 结论与讨论

(1)在不同的空间尺度,建设用地开发强度评价的内容具有差异性。从区域尺度来看,建设用地开发强度是指一定区域内在一定发展时期及资源禀赋条件下,区域建设空间占该区域总面积的比例、建设用地集约利用水平和累积承载密度的综合特性,是建设用地开发利用的广度、深度与频度的综合度量。

(2)湖南省建设用地开发广度总体不高,但县际差异较大。2000年以来全省建设用地开发深度明显提高,县际差距逐步缩小,开发深度较低地区增幅高于开发深度较高地区。开发频度地域分异明显,由石门-桂东一线将开发频度分为高低两个区域,西南部开发频度总体较高,东北部总体较低。开发强度具有较明显的空间集聚特征,初步形成长株潭相对高强度地区、武陵山罗霄山集中连片贫困地区开发强度快速增长区、中部开发强度持续增长区——首尾并进、巩固中间的格局。实施全覆盖发展战略,促进区域协调发展,调控建设用地开发强度,不仅需要制定差别化的建设用地供给政策,合理调控建设用地总量,而且应注重建设用地深度开发,引导人口向区域增长极集聚。

(3)建设开发强度是一个系统研究热点课题。本研究虽从建设用地开发广度、开发深度、开发频度三方面综合考量了区域建设用地开发强度空间格局,并取得了一些成果,但是如何将建设用地开发供给能力、开发强度的均衡度、开发强度合理性的界定、开发强度的影响因素、调控开发强度的机制统筹研究,仍有待继续探索。

[1]范剑勇,朱国林.中国地区差距演变及其结构分解[J].管理世界,2002(7):37-44.

[2]陆大道,刘毅,樊杰,等.1999中国区域发展报告[M].北京:商务印书馆,2000.

[3]陈雯,孙伟,赵海霞.区域发展的空间失衡模式与状态评估——以江苏省为例[J].地理学报,2010,65(10):1209-1217.

[4]赵兴国,潘玉君,赵波,等.区域资源环境与经济发展关系的时空分析[J].地理科学进展,2011,30(6):706-714.

[5]周炳中,包浩生,彭补拙.长江三角洲地区土地资源开发强度评价研究[J].地理科学,2000,20(3):218-223.

[6]席玮.中国区域资源、环境、经济的人口承载力分析与应用[M].北京:中国人民大学出版社,2011.

[7]LIU DONG,FENG ZHIMING,YANG YANZHAO,etal.Spatial patterns of ecological carrying capacity supplydemand balance in China at county level[J].Journal of Geographical Sciences,2011,2121(5):833-844.

[8]杨伟民.北京上海开发强度超东京伦敦约一倍[N].中国经济导报,2012-03-31(01).

[9]谭雪晶,姜广辉,付晶,等.主体功能区规划框架下国土开发强度分析[J].中国土地科学,2011,25(1):70-77.

[10]赵亚莉,刘友兆,龙开胜.长三角地区城市土地开发强度特征及影响因素分析[J].长江流域资源与环境,2012 (12):1480-1485.

[11]倪绍祥.苏锡常地区土地资源的生产能力与人口承载力[J].南京大学学报(自然科学版),1990(2):23-29.

[12]张博,葛幼松,顾鸣东.城市中心区土地开发强度研究——以南京老城区为例[J].河北师范大学学报(自然科学版),2010,34(3):359-364.

[13]王忠诚,李金莲.中心城区土地开发强度研究[J].江苏城市规划,2008(12):17-21.

[14]谷一桢,郑思齐.轨道交通对住宅价格和土地开发强度的影响——以北京市13号线为例[J].地理学报,2010, 65(2):213-223.

Analysis of Spatio-Temporal Layout with Regard to Development Intensity of Regional Land for Construction Purposes—Taking Hunan as an Example

LIU Dongrong, PENG Jiajie, LV Huanzhe, MA Zhanhong, XU Lianfang

(Land and Resource Planning Institute of Hunan Province, Changsha 410007, China)

This paper has defned the development intensity of land for construction purposes as comprehensive measures of the breadth, depth, and frequency of the development and utilization, and then established a composite index measurement method. In accordance with the panel data of 122 counties (cities, districts) of Hunan province in the year of 2000 and 2014, this paper looks into the spatial layout of Hunan’s development intensity of construction land by using the GIS spatial analysis as a tool. The results show that with the obvious features of spatial cluster, in Hunan province, pattern has taken initial shape pertaining to the development intensity of land for construction purposes: Changsha-Zhuzhou-Xiangtan is an area with relatively higher development intensity, Wuling and Luoxiao mountains linked povertystricken area is an area with rapid growth, the middle of Hunan is an area with sustained growth. Finally, this paper points out that in order to implement a strategy of full-coverage development, promote balanced development among regions, and regulate and control development intensity of land for construction purposes, we must not only work out differential supply policy for construction land, and control the total construction land in a reasonable way, but also focus on depth development and encourage the population gravitates towards the regional growth pole.

construction land; development intensity; spatio-temporal layout; Hunan

F301.2;F062.1

A

1672-6995(2016)07-0053-07

2016-06-05;

2016-06-06

国土资源部公益性行业科研专项经费项目(201211023)

刘冬荣(1977-),男,湖南省攸县人,湖南省国土资源规划院工程师,理学硕士,主要从事区域规划、土地利用规划与政策研究工作。