中国礼文化的具身隐喻效应:蜷缩的身体使人更卑微*

黎晓丹 杜建政 叶浩生

(1广州大学教育学院,广州 510006)(2广州大学心理与脑科学研究中心,广州 510006)

1 引言

提出概念隐喻理论(Conceptual Metaphor Theory)的Lakoff和Johnson认为,概念的隐喻与人类的早期生活经验有重大的关系,例如婴儿因为在母亲的怀抱中感受到温暖而产生了“生理性的温暖与社会性的爱”的联结。同时,文化价值被认知语言学家纳入了影响概念隐喻系统的主干之一(Lakoff&Johnson,2003;Maalej,2014)。Lakoff和Johnson(2003)在《Metaphors we live by》的第五章中举例论述了概念隐喻与文化的一致性,他们认为文化价值体系的基本框架与隐喻建立的基本框架有一致性。在不同的文化与社会背景之下,人类的早期生活经验被赋予不同的意义,因此纵然是同样的身体感知通道,但其联结所产生的隐喻效应也不会是一样的。Lakoff(2014)称因文化而异的概念隐喻为复杂隐喻(ComplexMetaphors),而初级隐喻(Primary Metaphors)是人类因享有共同的身体与环境而共有的。有大量研究结果显示,空间的“上–多、下–少”(Giessner&Schubert,2007)、温度的“暖–热情、冷–冷酷”(Williams&Bargh,2008)等隐喻在国际上某些主流文化中是适用的(Landau,Meier,&Keefer,2010)。同时,这些隐喻机制也被证实是自动化、无意识的(Valenzuela,2009)。有学者对无文化差异性的初级隐喻提出质疑,认为初级隐喻只是西方主流文化下的片面观点(Ibarretxe-Antuñano,2013)。在艾马拉语(Aymara)中,对未来与过去的时间–空间隐喻是与主流文化相反的,也即是艾马拉语的“未来在后面,过去在前面”(Núñez&Sweetser,2006)。数手指可被视为数字加工的基本工具。Bender和Beller通过对多种文化背景下数手指习惯的分析,认为数字认知行为是一种文化编码。文化差异在数字认知过程中产生了重要的影响(Bender&Beller,2012)。事实上,文化对概念隐喻机制的影响十分复杂。Lakoff等人观点的关键之处是他们将身体感知经验放在了极为重要的位置并且认可文化价值体系对概念形成的重要影响。不管是初级隐喻还是复杂隐喻,身体是走进隐喻的必经之门。

Cohen和Leung(2009)在提出具身认知的落地文化视角(Grounded culture perspective)框架时,重点探讨了身体动作与文化价值之间的的双向联结。他们认为在礼仪、文化实践等的长期文化浸润之下,某些身体与文化之间的隐喻联结是预设性的(prewired)。Ijzerman与Cohen以跨文化研究来考察在推崇女性贞洁、忠诚于家庭、男性自尊并且认可为维护荣誉而使用暴力的荣誉文化价值体系中身体动作与荣誉感之间的双向隐喻联结(Ijzerman&Cohen,2011)。该研究使用拉丁美洲、阿拉伯、土耳其被试作为荣誉文化组被试,并与非荣誉文化组的英美被试进行比较。先让被试对中性或荣誉感词语进行反应任务,再控制被试保持抬头或者低头的动作回答与荣誉文化价值相关的量表。结果显示对于荣誉文化组被试来说,荣誉感以文字形式得到启动的同时被试的身体动作为抬头则使得被试获得更高的文化价值荣誉感;而英美被试则无显著差异。此外,研究者还在现实生活场景中随机抽取被试回答文化价值相关的使用暴力的问题,同时观察者根据被试回答问卷时头、肩、背是蜷缩还是扩张来对其身体姿势进行评分。结果显示荣誉文化组被试在认可为维护荣誉而使用暴力时身体姿势更加扩张;非荣誉文化组被试却在拒绝为维护荣誉而使用暴力时身体姿势更加扩张。其中身体动作与文化价值隐喻的反向效应得到了验证,但是通过观察者来对被试身体姿势进行评分获取因变量的手段并不够客观精准。因此,仅了解概念隐喻与文化价值之间有关联是不足够的,研究者若要进一步探索其隐喻机制需从概念隐喻与文化价值的联结向度、社会情境化的维度来研究。在空间隐喻方面,有研究者将与垂直空间隐喻联结的社会地位等级设置成超过高、低两个级别的4个顺序性等级(A>B>C>D),研究发现被试的判断反应受到4个社会地位等级呈现时的距离影响,并且多重水平的空间隐喻是可通过对社会情境的学习与推理形成的(von Hecker,Klauer,&Sankaran,2013),可见社会情境对概念隐喻的形成有着重要的影响。Lee和Schwarz(2012)以英语口语“fishy smell”(似乎有圈套)与社会猜疑的隐喻作研究对象,通过让被试在不同气味场合中进行信任游戏、提供疑惑信息给被试再让其进行气味判断任务的系列行为实验验证了鱼腥气味与社会猜疑的双向隐喻效应。同时,研究者考察了该隐喻效应在不同社会情境中对人的社会认知的影响机制,包括与鱼相关的词语可激活被试的猜疑想法、被试的猜疑想法可激活并提高被试对与鱼相关的词语选择,此外还考察了个体对侦查的敏感性对该隐喻效应起调节作用。研究者认为,概念隐喻的双向效应、中介与调节机制是具身认知视角对社会认知领域的新突破,其中社会文化因素发挥着关键的作用。

总的来说,某个概念隐喻既无法离开其所属的文化价值体系,也无法离开个体启动隐喻时的社会情境。中国礼文化将身体感知运动系统、人与社会情境的互动结合,并形成一套系统的为人处世之道,其包含了丰富的身体、空间、饮食等隐喻。《礼记》在中国古代曾是科举考试的四大书目之一(吕友仁,2010)。礼是中国古代直至近代的法律替代品(黄金麟,2006)。中国古人便是在遵守礼对身体与环境的规定中度过一生。西方礼仪文化也有着对人的文明教化作用,但其在礼与法治二分、身心二元论的长期影响之下,与礼治即法治、身心一元论的中国传统文化迥然不同(彭兆荣,2013)。在个体层面上,中国礼文化对人的身心产生双向的道德教化作用,它所规范的并不只是外显的行为塑造,实际上是一种道德意识转换成道德身体的过程,也即礼是从修心到修身、从修身到修心的身心互塑。荀子说:“礼者,所以正身也”;“容貌、态度、进退、超行,由礼则雅,不由礼则夷固偏远,庸众而野。故人无礼则不生,事无礼则不成,国家无礼则不宁。”(《修身篇》)

在现代中国社会,礼依然存在。纵然其面貌有所改变,但人们仍遵循着礼的大部分社交规则,例如在与社会地位高的人交谈时,其身体倾向蜷缩状(低头、弯腰);在与社会地位同等或者低的人交谈时,身体倾向扩张状(抬头、挺腰)(吴爱宁,2007)。在古代社会中,跪是常用的社交姿势。在侧重日常社交生活的《礼记·曲礼》中所示,对待社会地位比自身高的人时或者正式场合时该做的跪、俯身、拱手等动作,以表示对对方的尊敬。《礼记·曲礼》说:“侍坐于长者,屦不上于堂,解屦不敢当阶。就屦,跪而举之,屏于侧”;“主人跪正席,客跪抚席而辞”;“仆御妇人,则进左手,后右手。御国君,则进右手,后左手而俯”。对视角也有着不同社交场合的设定,如“将入户,视必下。入户奉扃,视瞻毋回”,面对有地位的人要有相应的视线。在现代社会中,跪的使用已减少许多,但仍见于婚礼、丧礼等仪式中。从概念隐喻的角度来看,礼中人的身体动作、视角与社会地位有隐喻效应,蜷缩、扩张的身体动作分别获得相对低、高的社会地位,俯视、仰视分别获得相对低、高的社会地位。这些隐喻的联结在有社交对象的社会情境中启动,而大部分社会情境同时包含多重隐喻。此外,这些隐喻也应该是双向的。即对方有相对高的社会地位时,个体的身体便呈现蜷缩状、视角往下;对方是相对低的社会地位时,个体的身体便呈现扩张状、视角往上。在西方文化背景下有研究者通过实验验证身体的蜷缩程度对社会认知的影响。前文Ijzerman等人的实验中抬头的身体动作隐喻为被认可感,低头的动作隐喻为被排斥感。Cuddy等人通过系列的社会情境实验证明抬头、挺胸、双手叉腰、双腿张开的扩张性身体姿势作为一种体现力量的姿势,不仅使个体产生了神经内分泌上的变化,也使个体产生行为上的变化。在该研究中,扩张性身体姿势与低头、双手交叉抱住髋部、双腿合拢的蜷缩性身体姿势相比,保持扩张性身体姿势1min后使被试的睾丸酮上升与皮质醇下降,以及更多的力量获得感,在赌博游戏中更愿意冒险(Carney,Cuddy,&Yap,2010),在完成任务时有更多不诚实行为例如偷钱、在测试中撒谎,在驾驶模拟任务中有更多的违规操作。同时该研究还在现实生活中通过观察实验得出越宽阔的汽车驾驶位有着越高的违规停车率(Yap,Wazlawek,Lucas,Cuddy,&Carney,2013)。

在目前开展较多研究的空间隐喻领域中,有在东方文化背景下验证垂直空间注意与社会地位高低的行为研究与认知神经研究(Lu,Zhang,He,Zheng,&Hodges,2014;Zhang et al.,2013),其研究结果是社会地位高的中文词语在呈现空间的上方时反应时更快、准确率更高。这些研究的实验范式参考了西方文化背景下的空间隐喻研究,将空间定义为刺激呈现的空间。然而对个体来说,空间的上、下还可以是随着个体仰视、俯视而感知到的。值得注意的是,中国礼文化中俯视是与高社会地位的对象接触时所使用的身体动作之一,个体俯视时的视觉空间是处于下方的。即是说,这并不符合于过往的研究结果。按照过往的研究结果,不管是西方文化背景还是东方文化背景,仰视时个体的视觉空间位于上方,位于空间上方的对象应该是高社会地位的,俯视时的对象应该是低社会地位的。仰视与俯视固然本质上是身体动作,其对象的呈现空间是身体动作的结果。前文提及的研究所控制的仅是刺激呈现的空间,并不涉及个体的身体动作。因此严格来说,仰视不等同于刺激呈现空间的上方。俯视与仰视为个体带来身体动作与视觉空间的双重感知,属于双重隐喻。在中国礼文化背景下俯视与社会地位的隐喻效应是否还如其传统文化价值所示呢?这个问题将会在本研究探讨。另一方面,儒家是中国礼文化的主要建构者,因此本系列实验的受试对象对儒家价值观的认可程度是应当注意的。黄光国(2006)对台湾某所大学的大学生进行儒家价值观的调查,结果显示受试对象自身价值观体系与儒家思想的结构大致是对应的,其调查还包括了受试对象对上一代价值观认可程度的调查,进而分析得出受试对象的价值观一定程度上延续了上一代。张静(2009)使用杨国枢儒家传统价值观量表对大学生进行调查也得出了当今大学生对儒家传统价值观有着较高的认可度。总体来说,现今大学生大致上是认可儒家传统价值观的,也即是中国礼文化所属的价值体系。费孝通(1998)、杨国枢(1993)学者认为中国人对自我身份的认知与定位是建立在人与人之间的社会关系中的。当受试群体在认可传统文化价值体系的基础上,在设置好的社会情境中接受实验操纵,使其对社交对象产生了与礼文化一致的隐喻效应,其效应会是无意识的自动化加工吗?而前人提出在社会关系中自我身份的认知与定位的过程中需要一个转换的心理机制。本研究在因变量设置方面,除了社会地位评价之外,还增添了需要使用更多心理资源的因变量:对社交对象观点的认同度评分。社会地位评分在礼文化隐喻效应的影响下是无意识的自动化加工,而当需要使用复杂的心理资源而产生了更多的心理活动时,礼文化的隐喻效应是否还对人的社会认知产生影响呢?

在尚无相关实证研究验证中国礼文化蜷缩身体隐喻的情况之下,本研究首先通过两个社会情境实验验证蜷缩或扩张的身体姿势与社会地位评价的双向隐喻效应。接下来,为了体现礼文化隐喻的丰富与更贴合现实生活情境的复杂性,实验3将同时考察中国礼文化中不同于实验1、实验2的蜷缩身体姿势与垂直空间的双重隐喻效应,验证跪姿或坐姿、仰视或俯视对社会地位、认同度评价的影响,进一步探究礼文化隐喻效应在中国现代社会对个体的影响机制。

2 实验1

2.1 实验目的

使用社会情境实验探讨中国礼文化中蜷缩身体姿势与评价对象的社会地位、认同度有隐喻效应与否。当被试以蜷缩或扩张的身体姿势观看某采访视频时,前者对被采访人物的社会地位评价与认同度高于后者。

2.2 实验设计

采用单因素被试间设计。自变量为身体动作的蜷缩程度,分为两个水平:蜷缩、扩张。蜷缩动作要求被试腰部弯曲、双手靠拢地放置大腿上、双腿合拢并小腿往后缩;扩张动作要求被试腰部稍微挺直并靠椅子靠背、双手朝外地放置扶手、双腿张开并往前伸展。因变量为视频中被采访人物的社会地位与认同度的评价,两个因变量均通过6点量表评分。

2.3 被试

招募58名在校大学生参与实验,其中一名被试因腰部旧疾导致疼痛、另一名被试因在实验过程中无保持姿势填写量表而被剔除。最终的56名正式被试中,其中有28名男性和28名女性、27名理科生和29名文科生、20名农村成长的被试和36名城市成长的被试,被试的平均年龄为19.2±1.1岁。

2.4 实验材料

2.4.1 情境设置

为了避免被试猜测实验目的,将实验设置成家具用户体验的社会情境。实验场地总面积约25 m,分为接待室与实验室。实验场地总体布置为简约大方的风格,实验室有隔音与半透玻璃窗户观察的功能。在实验室中央放置一张可升降的小桌子、带靠背与扶手的椅子。

2.4.2 视频

为了避免单个人物带来的刻板印象效应,因此本实验选取两个被采访人物为不同年龄段男性的视频,观看视频1与视频2的被试在每种自变量水平下各占一半。选取两个约2 min的某电视台采访群众的视频,视频配有中文字幕,被采访人物使用标准的普通话,视频分辨率为1920×1080。两个视频均属于同一电视台同一节目,采访主题为两会建议。两个人物的外表与态度、谈话方式与内容均为普通市民形象,在描述过程中均无明显的情绪波动。两个被采访人物提出的问题均是长期存在并无法一时解决、不涉及道德伦理与个人偏见的现代社会问题。视频1采访对象为中老年男性,对采访记者提出空气污染与交通堵塞的问题。视频2采访对象为中青年男性,对采访记者提出房价过高的问题。正式实验前,邀请30名在校大学生以正常放松的坐姿对两个视频分别进行评分,对被采访人物的社会地位与认同度进行6点评分,从1分到6分为很低到很高。结果显示视频1与视频2的采访人物社会地位评分无显著差异,t

(29)=1.16,p

=0.255>0.05;认同度评分无显著差异,t

(29)=1.29,p

=0.206>0.05。视频1采访人物的社会地位评分M

=3.20,SD

=0.55,认同度评分M

=4.30,SD

=0.95;视频2采访人物的社会地位评分M

=3.33,SD

=0.66,认同度M

=4.50,SD

=0.78。2.5 实验程序

接待员在接待室接待被试,让被试填写个人信息、心情自评量表并签署用户体验同意书。心情自评量表包括两个单道题目的子量表:情绪评分、焦虑评分(Spielberger,Gorsuch,Lushene,Vagg,&Jacobs,1983)。情绪评分为10点量表,1到10分为很低落到很高涨。焦虑评分为10点量表,1到10分为很焦虑到一点都不焦虑。实验员在正式实验室等待被试进来后,向被试介绍本次用户体验的流程。指导语主要内容为要求被试从纸箱中抽取身体姿势的纸条,保持抽取的姿势观看视频并完成问卷。事实上,纸箱中的纸条已被主试每次实验前控制好全为蜷缩或者扩张的姿势。当被试刚坐下时,主试开始调整被试的姿势、被试与桌子的距离、桌子的高度。主试需要确保被试姿势是否尽量接近蜷缩与扩张,从被试的头部、腰部、腿部均一一对照。其次,椅子与桌子的距离按照地面标记放置,距离为75 cm。为了控制被试的视角水平,主试还需调整桌子高度以确保每一个被试的视角为水平视线。最后,主试为被试播放视频前向被试确认其姿势是否有让其感到不舒适,并提醒被试尽量保持姿势至完成问卷,过程中若感到疲惫可适当放松,被试的手可小范围移动。当视频开始播放时,主试则离开实验室到实验室外的半透玻璃窗户观察被试是否有保持姿势完成实验。观察到被试完成实验室的流程后,主试进去再次确认被试并无因为姿势而感到不舒服,同时根据被试的情况需要而进行关于实验真实目的的访谈。最后,被试再填写心情自评量表后领取礼物便可离开。

2.6 实验结果与讨论

使用SPSS 21.0对心情自评量表进行配对样本t检验,结果显示心情自评的前测与后测均无显著差异,总体上来说被试的情绪并无受到实验影响。情绪前测评分M

=6.23,SD

=1.08,情绪后测评分M

=6.18,SD

=1.28,t

(55)=0.44,p

=0.659>0.05。焦虑前测评分M

=6.30,SD

=2.27,焦虑后测评分M

=6.51,SD

=2.37,t

(55)=0.90,p

=0.37>0.05,。此外,为进一步确定潜在混淆变量未对因变量产生影响而需要使用协方差分析,先对视频、性别、成长环境、专业与因变量进行相关分析,结果显示均无显著相关。使用SPSS 21.0进行方差分析,自变量为姿势,因变量为社会地位评分、认同度。结果显示社会地位评分在姿势因素中存在显著差异。身体姿势因素的社会地位评分F

(1,54)=4.60,p

=0.022<0.05,η=0.09,蜷缩姿势的被试对被采访人物的社会地位评分高于扩张姿势的被试。两种条件下的认同度评分差异不显著,F

(1,54)=0.04,p

=0.84。蜷缩姿势与扩张姿势的社会地位和认同度评分的平均值与标准差见表1。

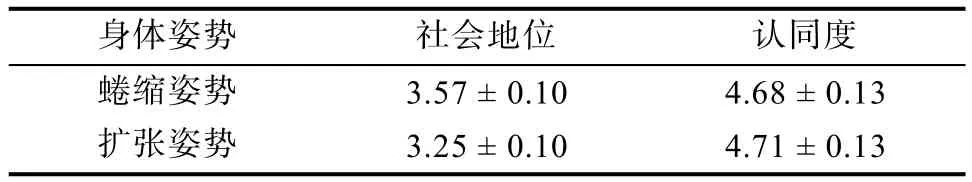

表1 实验1蜷缩姿势与扩张姿势的社会地位和认同度评分(M±SD)

本实验为了将情境尽量地社会化,同时避免被试猜测实验意图而设置用时较短、任务难度较低的家具用户体验测试情境。在设置任务上,每名被试的完成实验任务时长大概在3 min左右。在整个实验实施的过程中,并无被试怀疑用户体验测试的真实性。对于在实验结束后的访谈中对用户体验真实性表示怀疑的极少数被试,主试均一一询问他们在进行任务时是否有分心而产生怀疑,此部分被试表示看完视频便直接填写评价问卷,并未来得及怀疑。在无同类的前人研究的情况下,本实验目的在于验证礼文化中蜷缩身体姿势的隐喻效应是否存在,结果也证明了身体姿势的蜷缩程度影响了被试对被采访人物的社会地位评分。然而,两种条件下的认同度评分却不存在差异。即是当被试需要使用更多的心理资源来进行判断时,蜷缩身体姿势的隐喻效应就不能对其产生影响。按照传统礼文化的规定,蜷缩姿势的人对高社会地位对象的观点应该是认同的。但是从实验结果看来,对被试身体蜷缩程度的控制影响其社会地位评分却不影响认同度评分,这一结果某种程度上反映了蜷缩身体姿势与社会地位的隐喻联结极有可能是自动化加工的。

3 实验2

3.1 实验目的

通过社会情境实验验证蜷缩身体姿势与社会地位评价的反向隐喻效应。

3.2 实验设计

采用单因素被试内设计。自变量是被试电话交谈时对象的社会地位等级,分为两个水平:高、低。因变量考察被试社交时的身体蜷缩程度,其指标具体分解为被试分别在电话交谈刚开始与将结束的2个时间点上计算被试头部顶点与固定参考坐标点的距离得出4个值,此4个值被定义为T1–N(Timing1–neck)、T1–W(Timing 1–waist)、T2–N(Timing2–neck)、T2–W(Timing2–waist)。

3.3 被试

35名在校大学生参与实验,其中5名被试由于拨打两个电话时的身体姿势发生较大变化以影响无法测量正确的颈部、腰部与参考坐标的值而被剔除,例如被试在中途突然用手托着脸颊而导致头颈部弯曲的变化、被试突然俯下身整理鞋子、被试在第一个电话交谈时手执电话名单纸条而第二个电话交谈却将纸条置于桌上低头俯视。其他3名被试则因为拨打其中一个电话号码时的信号问题导致无法拨通而使数据失效。其他1名被试因为实验后反映过于紧张而被剔除。最终实验数据为26名被试,其中14名男性,12名女性,被试的平均年龄为19.7±1.2岁。

3.4 实验材料

3.4.1 情境设置

为了与现实生活中的电话交谈情境尽量符合以提高外部效度,实验2将实验场地设置在某大学的综合办公室并基本保持其布置。将实验需要用的电话机放置在某一独立的小桌子上,小桌子旁边的办公桌放置有一高约30 cm、宽约20 cm的长方体打印机,此布局为防止被试将手肘靠在桌面而影响因变量的测量。小桌子底下有成一直角的两条直杆,作为测量因变量的参考坐标。

3.4.2 电话交谈内容与对象

电话交谈的对象是某中学的一位校长与一位同学,校长为高社会地位对象,同学为低社会地位对象。为了避免电话交谈的失真,交谈内容为通知对方某会议召开日期改期的信息,因此接听电话方只需回答是的“我知道了”之类的简单句。电话交谈对象由本研究团队的两名男性成员扮演。为了控制电话交谈对象个人特质带来的影响,选取的两名成员声线接近,年龄相差1岁,两个电话号码均无两个以上的连号数字或者有特殊意义的数字串。同时,两名成员轮流扮演不同的角色,均是在一半被试的电话中扮演校长而另一半被试的电话中扮演同学。在实验前两名扮演电话交谈对象的成员均已接受训练,保持在同种角色时对被试的来电均以尽量相同的语气、态度、内容来回应被试。

3.5 实验程序

被试来实验室前被告知参与问卷测试,进入实验室后才突然被请求做电话通知。为了让被试无法拒绝主试的请求,主试1在被试进来时扮演正在进行电话通知,当主试2带被试进去时,主试1以主试2师兄的身份交代主试2必须在15 min内拨打最后两个电话。接着,主试1便以身体不适为由离开实验室。主试1离开后,主试2便接到一个老师交代紧急任务的电话,主试2接完电话后请求被试帮忙拨打电话。当被试答应主试2后,主试2向被试讲解如何电话通知。当被试坐下开始准备拨打电话时,主试2离开实验室。在确定被试已经完成任务后,主试2回到实验室感谢被试并让其完成问卷。在下一个被试来到实验室前,主试1需按照标记将电话机、小桌子、椅子重新摆放,以确定每个被试实验时物理环境的一致性。

为了控制名单顺序引起的影响,一半被试的电话名单是先校长后同学,另一半被试的电话名单是先同学后校长。被试进行电话交谈时,实验室内只有被试一人,本实验通过调取办公室内的监控录像采集数据做进一步的统计。监控录像的镜头正对着被试的侧身,可十分清晰地观察到被试全身的动作变化。

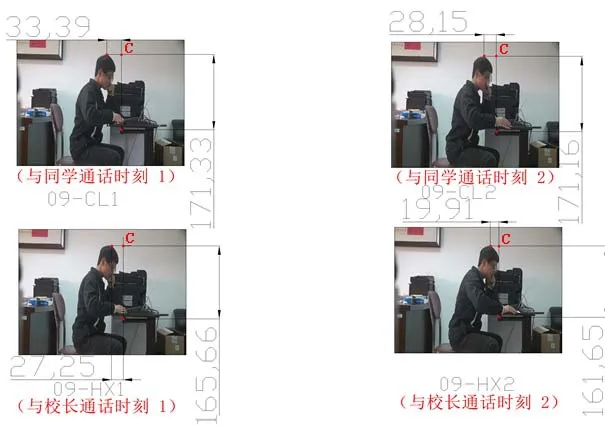

3.6 实验结果与讨论

本实验获取4个因变量的方法是:第一,寻找一名不知实验目的的工作人员对每个被试的录像进行画面截取。每位被试按照每个电话的两个时间点来截取4个画面,分别为拨通电话时说“喂”的那一刻与当对方向被试确认改期时被试回答“对”或“是的”的那一刻。选择这两个时刻的原因是当时被试均不需要紧盯着会议通知的纸条而影响头部动作。第二,另一名不知实验目的的土木工程专业人员使用画图专业软件CAD 2009对26名被试的104张截取画面做处理。主要处理是以被试的头顶部最高点作为起点,画出一条与水平面平衡的直线A。再以小桌子底下水平杠杆的终点为起点,画一条与小桌子底下垂直杠杆的直线B。A、B这两条直线相交的交点为C点,见图1。最终,以两个时间点画面中被试头顶部最高点与C点的直线距离、小桌子底下水平杠杆与C点的垂直距离代表被试上半身的蜷缩程度:T1–N(Timing1–neck) 、T2–N(Timing2–neck)、 T1–W(Timing 1–waist)、 T2–W(Timing2–waist)。因变量越小,被试上半身的蜷缩程度更高。

图1 实验2截取画面与采集数据

最后使用SPSS 21.0进行配对样本t检验。4个因变量在自变量两个水平下的值两两配对,其平均值与标准差见表2。结果显示,被试在拨打校长电话时与同学电话时的T1–N值有显著差异,t

(25)=2.61,p

=0.015<0.05,d

=0.51;T2–N值有显著差异,t

(25)=2.71,p

=0.012<0.05,d

=0.53;T2–W值有明显差异,t

(25)=2.11,p

=0.045<0.05,d

=0.41;T1–W 值无显著差异,t

(25)=1.44,p

=0.161。可得出的结论是,被试与社会地位高的对象电话交谈时,身体蜷缩程度比与社会地位低的对象电话交谈时更高。而这种蜷缩是一种逐渐变化的过程,头颈部的变化是优先产生的,其次是腰部的变化。

表2 实验2不同水平下因变量T1–N、T2–N、T1–W、T2–W(M ± SD)

实验2是一种生态设计,将现实生活的场景融入到实验中可较大限度地提高实验的外部效度。由于无法在实验进行的过程中现场量取被试头颈部与腰部弯曲程度,因此只能通过将动态的录像转换成静态的画面来作为原始数据。由于被试的外套、女性被试头发长度和造型等原因,无法在每个被试中截取到能十分切合身体关节的点,例如颈椎、腰椎,因此只能通过截取相对精准稳定的点并画直线来间接测量头颈部与腰部的弯曲程度。此实验中定义的4个因变量未必是最精确地反映出被试头颈部和腰部的弯曲,但从实验获得的画面可看出,4个因变量可以在一定程度上代表了被试头颈部和腰部的弯曲。

动态的身体姿势变化是实验2所要重点考察的。本研究设置的礼文化背景涉及的不仅是真实而动态的社会情境,更是真实而动态的身体。如何定义、测量身体的变化是一个难题。过往的相关研究大部分是考察身体对社会认知的影响,而社会认知对身体影响的反向实验较少,这与实验设计的局限有关。

4 实验3

4.1 实验目的

探讨跪姿与视角水平的双重隐喻对社会地位、认同度评价的影响,以及身体姿势、视角水平是否存在交互作用。

4.2 实验设计

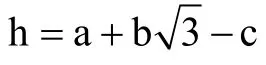

采用2(身体姿势:跪姿vs.坐姿)×2(视角水平:仰视vs.俯视)的被试间实验设计。仰视、俯视均定义为眼睛和屏幕的中点连线与水平线夹角为30°。跪姿要求被试双腿并拢、双手紧贴躯干,坐姿是打开双腿盘腿而坐、双手往外扩并放于双腿。相对来说,坐姿比跪姿使身体更加往外扩张。而俯视是低头,仰视则是抬头,仰视比俯视使身体更加扩张。因变量为视频中被采访人物的社会地位与认同度的评价,两个因变量均通过6点量表评分。

4.3 被试

115名在校大学生参与了本实验,其中有2名被试由于自身原因保持跪姿完成实验后表示不舒服而被剔除,有1名被试由于实验过程中无保持姿势而被剔除。最终数据为112名被试,其中49名男性和63名女性,66名城市成长环境和46名农村成长环境,51名文科生和61名理科生,被试的平均年龄为19.4±1.1岁。

4.4 实验材料

实验3的情境设置与实验1的情境基本一致,均是在同一个实验场地进行实验。为了切合跪姿的条件,将实验1中的椅子换成一个厚约10 cm,直径约50 cm的圆形坐垫。

实验3中使用的视频是实验1中的2个视频。每种条件下一半被试看视频1,另一半被试看视频2。

4.5 实验程序

4.6 实验结果与讨论

使用SPSS 21.0对心情自评量表进行配对样本t检验,结果显示心情自评的前测与后测均无显著差异,总体上来说被试的情绪并无受到实验影响。情绪前测评分M

=6.45,SD

=1.61,情绪后测评分M

=6.39,SD

=1.42,t

(111)=0.41,p

=0.679。 焦虑前测评分M

=6.02,SD

=2.40,焦虑后测评分M

=5.99,SD

=2.44,t

(111)=0.16,p

=0.872。对视频、性别、成长环境、专业与因变量进行相关分析,结果显示视频与社会地位评分有显著的线性相关关系,r

=0.38,p

=0.000<0.001,其余变量均不相关。为进一步确定视频是否符合作为协变量的条件,将视频与身体姿势、视角水平作为自变量,社会地位评分作为因变量进行方差分析以检测视频与自变量的交互作用。结果显示视频与视角水平存在交互作用,F

(1,104)=8.7,p

=0.004<0.05;视频与身体姿势不存在交互作用,F

(1,104)=0.97,p

=0.328。再将身体姿势与视角水平作为自变量进行方差分析,结果显示身体姿势与视角水平不存在交互作用,社会地位F

(1,108)=0.35,p

=0.556,认同度F

(1,108)=1.25,p

=0.267。综合考虑以上结果,最终采用分别以身体姿势为自变量、视频为协变量进行单因素协方差分析,以视角水平为自变量进行单因素方差分析的统计方法。结果显示社会地位评分在身体姿势因素中存在显著差异,身体姿势因素的社会地位评分F

(1,109)=6.87,p

=0.012<0.05,η=0.06。跪姿的被试对被采访人物的社会地位评分高于坐姿的被试,均值与标准差如表3。身体姿势的认同度评分不存在差异,F

(1,109)=1.19,p

=0.278。视角因素的认同度度评分存在显著差异,F

(1,110)=4.37,p

=0.028<0.05,η=0.04,仰视的被试比俯视的被试对认同度的评分更低,其均值与标准差如表3。视角因素的社会地位评分不存在差异,F

(1,110)=0.34,p

=0.563。

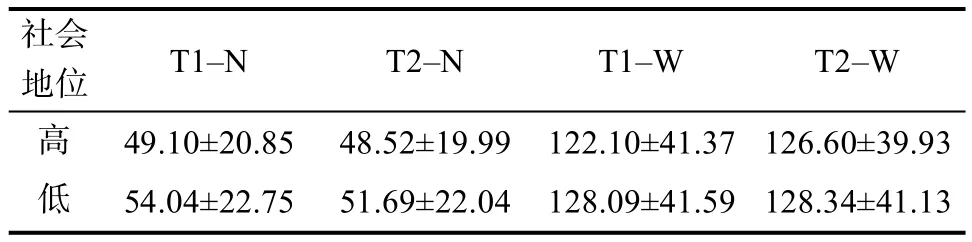

表3 不同身体姿势与视角水平的社会地位评分、认同度评分(M±SD)

实验3在身体姿势因素中,如实验1一样只有社会地位评分的差异,在认同度上并未出现差异,此结果再次证明身体姿势只对社会地位评分产生影响,而不影响认同度评分。而仰视与俯视两种水平却出现认同度评分的差异而社会地位评分无差异的现象。这暗示着当身体隐喻单独启动时,才会产生与社会地位的自动化联结。当仰视与俯视包含身体与空间的双重影响时,其与社会地位的隐喻联结便消失。此结果表明复杂的双重隐喻效应启动的是使用更多心理资源的社会认知变量。俯视组比仰视组对被采访人物的认同度更高,这说明了视角水平中包含的蜷缩身体动作成分发挥了效价更高的隐喻作用。如果是视觉空间的上–下发挥更高隐喻作用的话,其结果更有可能是仰视组的认同度高于俯视组,由此可见,礼文化中蜷缩身体隐喻效应在中国现代社会中依然有一定的强度。

5 总讨论

礼仪被人类学家定义为文化符号与实践,其中的身体与环境产生着有意义的联结(Buckser,1997)。事实上,中国传统文化价值体系对身体这一概念的认识是十分深刻的。中国古代思想的身体观是一种“身、心、世界”三者合一的本体论(Schwartz,1985),同时也是一种理论预设(杨儒宾,1993;黄俊杰,2009)。现今中国礼文化的思想体系源自于儒家思想,古代的儒家学者大力提倡礼治社会的方案(邹昌林,2000)。基于“身、心、世界”三者合一的身体观、礼对中国社会与个体的巨大影响使中国礼文化区别于其他国家地区的礼仪文化。细致到某个身体动作所代表的意义也是有文化差异的。本研究采用生态设计的视角与社会情境实验范式,尝试从理论构念到实证研究之间建立一座桥梁。不管是文化具身认知领域,还是本土化心理学领域,国内研究在这两个领域的发展并不乐观。当国内研究参考或者运用西方主流心理学的理论与研究范式时,文化因素的影响都应该是学者们要深思熟虑的问题。

本研究的文化视角贴合了中国的社会背景,为文化具身认知研究领域提供了新的证据。在西方文化背景下,蜷缩身体姿势隐喻的是被排斥感、弱小。在中国文化背景下,蜷缩身体姿势隐喻的是对别人的尊敬。实验1与实验2的结果验证了礼文化中蜷缩身体姿势与社交对象社会地位的双向隐喻效应。根据概念隐喻理论,隐喻联结是双向的。但能验证双向隐喻的研究较少,身体隐喻的双向联结的研究则更少。隐喻的向度可大大提高隐喻研究的理论效度。实验3则从更复杂的双重隐喻、更现实的社会情境验证了礼文化中蜷缩身体姿势与视角水平的双重隐喻效应。有趣的是,实验3结果显示身体隐喻的效应要大于空间隐喻,即当身体隐喻与空间隐喻矛盾时,所能发挥更大影响的是身体隐喻。根据具身认知理论,身体感知是认知与行为的重要来源,纵使空间感知也被认为是源于身体置于某空间时所产生的,但比身体本身保持某个姿势所感知的多了空间这个媒介,而身体姿势完全只是身体本体上的感知。因此,实验3的结果与具身认知理论之间可互相印证。

本研究中实验1与实验3的结果均证明了身体姿势影响被试对被采访人物的社会地位评价却不影响被试对其的认同度。也即是说,因为蜷缩的身体姿势使被试对被采访人物产生了更高的尊敬感,但却不影响被试自身心理内部的认同倾向。个体对某一群体或别人观点的认同度是与个体对自身所属群体与自我的认同标准相关的。相对社会地位这一因变量而言,认同度是一个与被试自身内部心理资源更为密切的指标。统观西方文化背景的研究,其对扩张身体姿势的关注与隐喻效应则表示出西方文化的身体隐喻更能反映出被试自我的心理变化。而中国文化背景的身体隐喻,如礼文化对身体的规定,是在社交场景下不同等级、人与人之间的基础上建立的,更关注不同社会地位的群体该如何交往(Overmyer,1989)。对于这种现象,用西方文化的个人主义倾向与东方文化的集体主义倾向的差异也可得到某种程度上的解释。即中国人在社会交往时考虑的是群体问题,而西方人在社会交往时考虑的是个人问题。

Lakoff和Johnson(2003)指出当现实生活中使用的多种隐喻存在矛盾时,个体会根据当时的社会情境与包括群体文化、亚文化等的文化价值体系来做出某种隐喻的优先使用。因此对概念隐喻研究来说,什么样的社会情境启动了个体哪种文化价值的隐喻是关键的问题。Glenberg等人通过对比依赖型人格、独立型人格的美国被试与阿拉伯被试分别根据自己与同种族、不同种族的同盟的距离作出步数与时间估计,其结果是不管是美国被试还是阿拉伯被试,依赖型人格相比独立型人格对于不同群体的同盟成员均显示出更难作出距离的判断以及所判断的距离会更远(Soliman,Gibson,&Glenberg,2013)。本研究根据前人研究的结果假设被试群体是大致认可传统文化价值体系的并且实验情境的设置主要启动的是被试的传统文化价值。然而现代中国正处于社会转型期,大学生接触大量国际文化的信息。大学生对国际文化价值的认同及其在个人价值体系中所占的成分均会影响本研究实验操纵的效果。实验1与实验3设置同样的社会情境,所观看的视频也是一样的,即是说被试所接收到的信息、评价的对象与观点均是一致的。即使视频内容并无任何的文化暗示与线索,当被试评价时所启动文化价值体系的细节是主试无法得知的。本研究推测个体文化价值体系的复杂性也是导致研究中认同度评分的结果未能达到实验假设与预期的原因之一。但是综合3个实验结果可初步得出,中国礼文化在中国现代社会依然发挥着不可轻视的影响力。

6 结论

中国礼文化背景下,蜷缩程度越高的身体姿势使个体对社会情境中对象的社会地位评价更高,与社会地位更高的对象社交时个体身体姿势的蜷缩程度更高。当身体隐喻与空间隐喻同时启动时,身体隐喻与空间隐喻产生不同程度的效应。个体在跪姿时比坐姿对社会情境中对象有更高的社会地位评价。个体在俯视时比仰视更认同于社会情境中对象的观点。

Bender,A.,&Beller,S.(2012).Nature and culture of finger counting:Diversity and representationaleffectsofan embodied cognitive tool.Cognition,124

,156–182.Buckser,A.S.(1997).Ritual.In B.Thomas(Ed.),The dictionary of anthropology.

Oxford:Blackwell.Carney,D.R.,Cuddy,A.J.C.,&Yap,A.J.(2010).Power posing:Brief nonverbal displays affect neuroendocrine levels and risk tolerance.Psychological Science,21

(10),1363–1368.Cohen,D.,&Leung,A.K.Y.(2009).The hard embodiment of culture.European Journal of Social Psychology,39

,1278–1289.Fei,X.T.(1998).Rural China.Reproductive system

.Beijing,China:Peking University press.[费孝通.(1998).乡土中国.生育制度.

北京:北京大学出版社.]Giessner,S.R.,& Schubert,T.W.(2007).High in the hierarchy:How vertical location and judgments of leaders’power are interrelated.OrganizationalBehavior and Human Decision Processes,104

,30–44.Huang, G.G.(2006).Confucian relationalism––cultural reflection and theoreticalconstruction.

Beijing,China:Peking University Press.[黄光国.(2006).儒家关系主义——文化反思与典范重建

.北京:北京大学出版社.]Huang,J.L.(2006).History,Body,State–the body of the formation of modern China 1895–1937.

Beijing,China:Star Press.[黄金麟.(2006).历史、身体、国家——近代中国的身体形成(1895–1937)

.北京:新星出版社.]Huang,J.J.(2009).The two functional concepts of Qin Confucian concept of body.Journal of Literature,History

and Philosophy,

(4),40–48.[黄俊杰.(2009).先秦儒家身体观中的两个功能性概念.文哲史,

(4),40–48.]Ibarretxe-Antuñano,I.(2013).The relationship between conceptual metaphor and culture.Intercultural Pragmatics,10

(2),315–339.Ijzerman,H.,& Cohen,D.(2011).Grounding cultural syndromes:Body comportment and values in honor and dignity cultures.European Journal of Social Psychology,41

,456–467.Lakoff,G.(2014).Mapping the brain’s metaphor circuitry:Metaphorical thought in everyday reason.Frontiers in Human Neuroscience,8

,958.Lakoff,G.,&Johnson,M.(2003).Metaphors we live by.

London:The University of Chicago Press.Landau,M.J.,Meier,B.P.,&Keefer,L.A.(2010).A metaphor-enriched social cognition.Psychological Bulletin,136

(6),1045–1067.Lee,S.W.S.,&Schwarz,N.(2012).Bidirectionality,mediation,and moderation of metaphorical effects:The embodiment of social suspicion and fishy smells.Journal of Personality and Social Psychology,103

(5),737–749.Lu,A.T.,Zhang,H.H.,He,G.H.,Zheng,D.P.,&Hodges,B.H.(2014).Looking up to others:Social status,chinese honorifics,and spatial attention.Canadian Journal of Experimental Psychology,68

(2),77–83.Lv,Y.R.(2010).Five lectures of the Book of Rites.In Q.Guo(Ed.),Confucian culture research

(pp.250–298).Beijing:SDX Joint Publishing.[吕友仁.(2010).礼记五讲.见 郭齐勇 (编),儒家文化研究

(pp.250–298).北京:生活·读书·新知三联书店.]Maalej,Z.(2014).Body parts we live by in language and culture:TheraaS

‘head’andyidd

‘hand’in Tunisian Arabic.In M.Brenzinger&I.Kraska–Szlenk(Eds.),The body in language:Comparative studies of linguistic embodiment

(pp.224–259).BRILL.Núñez,R.,&Sweetser,E.(2006).With the future behind them:Convergent evidence from aymara language and gesture in the crosslinguistic comparison of spatial construals of time.Cognitive Science,30

,401–450.Overmyer,D.L.(1989).Attitudes toward popular religion in ritual texts of the Chinese state:The collected statutes of the Great Ming.Cahiers d'Extrême–Asie,5

(1),191–221.Peng,Z.R.(2013).A comparative study of"Etiquette"and"Rite"in China and in the world in the perspective of ritual anthropology.Journal of Yunnan Nationalities University(Social Science),30

(6),5–9.[彭兆荣.(2013).“礼”之体与“仪”之用——中国与世界的仪式人类学对话.云南民族大学学报(哲学社会科学版),30

(6),5–9.]Schwartz,B.I.(1985).The world of thought in ancient China

.Cambridge:Harvard University Press.Spielberger,C.,Gorsuch,R.,Lushene,R.,Vagg,P.,&Jacobs,G.(1983).Manual for the state–trait anxiety inventory

.Palo Alto:Consulting Psychologists Press.Soliman,T.,Gibson,A.,&Glenberg,A.M.(2013).Sensory motor mechanisms unify psychology:The embodiment of culture.Frontiers in Psychology,4

,885.Valenzuela,J.(2009).What empirical work can tell us about primary metaphors.Quaderns de Filologia. Estudis lingüístics,XIV

,235–249.von Hecker,U.,Klauer,K.C.,&Sankaran,S.(2013).Embodiment of social status: Verticality effects in multilevel rank–orders.Social Cognition,31

(3),374–389.Williams,L.E.,&Bargh,J.A.(2008).Experiencing physical warmth promotesinterpersonalwarmth.Science,332

,606–607.Wu,A.N.(2007).Analysis of culture differences of Chinese and western etiquette.Journal of Socialist Theory Guide,

(8),43–45.[吴爱宁.(2007).中西礼仪文化差异探析.理论导刊,

(8),43–45.]Yang,G.S.(1993).Chinese values—— social science perspective

.Taipei:Laurel Book Company.[杨国枢.(1993).中国人的价值观——社会科学观点.

台北:桂冠图书公司.]Yang,R.B.(1993).Introduction.In R.B.Yang(Ed.),The

“Qi”and concept of body of ancient Chinese thought

(pp.3–59).Taibei:Sage Book Company.[杨儒宾.(1993).导论.见 杨儒宾 (编).中国古代思想中的“气”论及身体观

(pp.3–59).台北:巨流图书公司.]Yap,A.J.,Wazlawek,A.S.,Lucas,B.J.,Cuddy,A.J.C.,&Carney,D.R.(2013).The ergonomics of dishonesty:The effect of incidental posture on stealing,cheating,and traffic violations.Psychological Science,24

(11),2281–2289.Zhang,E.T.,Luo,J.L.,Zhang,J.J.,Wang,Y.,Zhong,J.,&Li,Q.W.(2013).Neural mechanisms of shifts of spatial attention induced by object words with spatial associations:An ERP study.Experimental Brain Research,227

,199–209.Zhang,J.(2009).A tentative research into the correlation between college students’confucianism&taoism values and their mental health

(Unpublished doctoral thesis).Jiling University.[张静.(2009).当代大学生儒道传统价值观与心理健康的关系研究

(博士学位论文).吉林大学.]Zou,C.L.(2000).Chinese ritual culture.

Beijing,China:Social Sciences Academic Press.[邹昌林.(2000).中国礼文化

.北京:社会科学文献出版社.]——评《提升当代社会主流意识形态认同度研究》