超声引导下经外周静脉置入中心静脉导管的研究

洪 娟,冯夏冰,郑洁芸

(广东省茂名石化医院,广东 茂名 525000)

超声引导下经外周静脉置入中心静脉导管的研究

洪娟,冯夏冰,郑洁芸

(广东省茂名石化医院,广东茂名525000)

[摘要]目的:探讨超声引导下经外周静脉置入中心静脉导管(PICC)的临床效果及安全性。方法:将行PICC患者100例随机分为观察组和对照组,对照组给予盲法穿刺置管,观察组给予超声引导下置管,评估两组临床效果及安全性。结果:观察组患者一次置管成功率及总置管成功率明显高于对照组,两组比较,差异具有统计学意义(P<0.05)。观察组患者置管并发症发生率及穿刺时间明显低于对照组,两组比较,差异具有统计学意义(P<0.05)。结论:超声引导下经外周静脉置入中心静脉导管具有容易操作、穿刺成功率高、并发症少等优点,值得普及应用。

[关键词]超声;外周静脉;中心静脉

[收稿日期:2015-01-26编校:李晓飞]

经外周静脉置入中心静脉导管(PICC)是临床较为常用的、相对安全的静脉置管方式,目前在危重患者以及肿瘤患者胃肠外营养及临床静脉化疗中得到普遍应用。该静脉置管方式由于穿刺点相对表浅,止血容易,具有创伤性小、留置时间久、感染率低等优点,是长期输液、胃肠外营养及化疗患者静脉置管的理想方式。盲穿法是目前常规应用的穿刺方法之一,但该法对患者的肘部血管的条件要求较高,尤其是对于静脉血管条件差者容易导致穿刺失败,即便穿刺成功也常常由于血管条件差等限制容易发生置管异位的情况,致使导管无法置入上腔静脉,从而使得PICC的使用价值大打折扣[1]。超声引导下PICC在临床的应用日趋广泛,该法克服了盲穿带来的缺点并显示了一定的优越性。我们采用超声引导下经外周静脉置入中心静脉导管并获得了满意的临床效果,现报告如下。

1资料与方法

1.1一般资料:随机选取2013年1月~2014年1月在我院诊治并需中心静脉置管的患者100例,所有患者均签署知情同意书;排除相关穿刺部位皮肤感染、损伤,排除乳癌根治术后患侧臂者,排除活动性出血及有出血倾向者,排除未控制的严重高血压及心、肾、肝功能障碍者。所有患者随机分为观察组和对照组,其中观察组50例,男26例,女24例;年龄41~72岁,平均(64.34±2.23)岁;其中胃癌17例,乳腺癌18例,血液系统肿瘤7例,结直肠癌5例,鼻咽癌3例。对照组30例,男26例,女24例;年龄42~76岁,平均(64.58±2.47)岁;其中胃癌18例,乳腺癌19例,血液系统肿瘤7例,结直肠癌4例,鼻咽癌2例。两组患者在年龄、性别、病情等方面比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2方法:观察组患者采用超声引导下经外周静脉置入中心静脉导管,首先与患者家属进行详细的讲解,内容包括PICC的目的、方法、意义、优点及注意事项,消除患者的顾虑。患者取平卧位,穿刺侧上肢外展外旋呈90°,超声常规扫查贵要静脉并作为首选穿刺静脉,于贵要静脉的肘上约3 cm处作为穿刺点,常规测量穿刺点、右侧胸锁关节至第二和第三肋骨的长度,作为置管长度。常规消毒穿刺皮肤,超声实时引导下穿刺,穿刺角度以30°~45°角为宜,回血后平行推送穿刺针,松开止血带,推送导管至锁骨下静脉位置时,尽量压低患者头至锁骨处,避免导管误入颈内静脉。超声探头置于锁骨上区常规扫查锁骨下静脉及上腔静脉,在确定导管进入上腔静脉后推送至预定长度,撤除外套管,撤回导丝,安装套筒及连接器,冲洗导管,封管。再次消毒穿刺口周围皮肤病加压包扎。对照组采用盲穿方式,患者体位及消毒同前,于肘窝下二横指处作为贵要静脉穿刺点,穿刺针见回血后撤出针心,沿穿刺针外套管轻柔推送导管至预定长度,撤出导丝,安装套筒及连接器,冲洗导管,封管,再次消毒并加压包扎。两组患者均记录一次置管成功及总成功率,观察穿刺并发症相关并发症,记录穿刺置管时间。

1.3统计学方法:采用SPSS12.0进行统计分析。

2结果

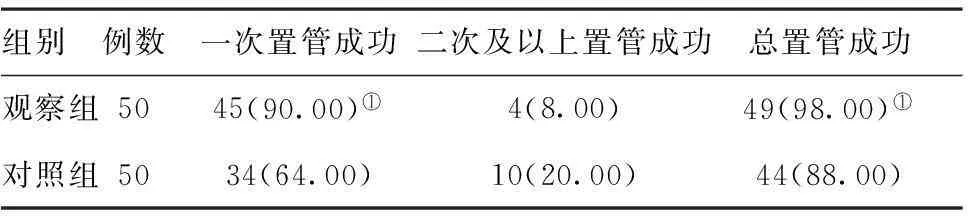

2.1两组穿刺成功率比较:观察组患者一次置管成功率及总置管成功率明显高于对照组,两组比较,差异具有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1两组穿刺成功率比较[例(%)]

组别例数一次置管成功二次及以上置管成功总置管成功观察组5045(90.00)①4(8.00)49(98.00)①对照组5034(64.00)10(20.00)44(88.00)

注:与对照组比较:①P<0.05

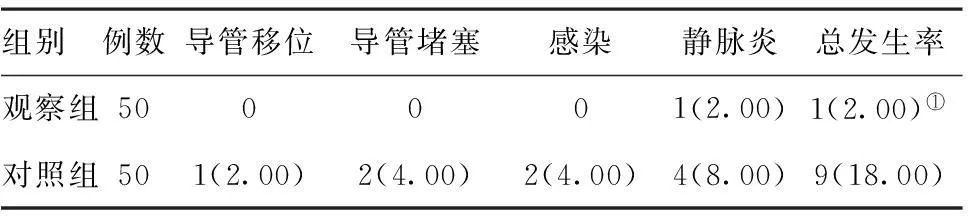

2.2两组置管并发症比较:观察组患者置管并发症发生率明显低于对照组,两组比较,差异具有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2两组置管并发症比较[例(%)]

组别例数导管移位导管堵塞感染静脉炎总发生率观察组500001(2.00)1(2.00)①对照组501(2.00)2(4.00)2(4.00)4(8.00)9(18.00)

注:与对照组比较,①P<0.05

2.3两组穿刺时间比较:观察组的穿刺时间为(2.65±1.20)min,对照组的(4.74±1.35)min,两组比较差异具有统计学意义(P<0.05)。

3讨论

PICC置管系指经上肢外周静脉如贵要静脉、头静脉、肘正中静脉进行穿刺置管,导管的末端置于上腔静脉的下1/3处或上腔静脉与右心房的交界处,尤其是适用于长期输液、外周静脉通路条件差、存在锁骨下或颈内静脉置管的禁忌证、反复输血者。自20世纪70年代,PICC在临床逐步应用,随着PICC导管材料的改进及置管技术不断进步,PICC在临床应用也日趋广泛,尤其是超声引导下的塞丁格技术置管技术的应用,大大提高了置管的成功率,有效降低了并发症的发生率[2]。我们采用超声引导下经外周静脉置入中心静脉导管,研究显示观察组患者一次置管成功率及总置管成功率明显高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),观察组患者置管并发症发生率及穿刺时间明显低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),提示超声引导下经外周静脉置入中心静脉导管(PICC)能明显缩短穿刺时间、提高置管成功率,并能较少相关并发症的发生。B超引导下的塞丁格技术PICC置管于1997年开始使用,华盛顿医学中心危重护理的护士Claudette Boudreaux首次对触摸不清的血管进行置管,最早进行B超引导下PICC置管研究的临床科室是小儿科,研究时间为一年,入选222例病例,穿刺成功率高为98%。在B超引导下PICC置管可以能清楚、直观地确定血管位置,对于外周静脉条件极差的患者尤其适用,摆脱了传统盲穿法对静脉要求较高的限制;同时,在B超引导下选用上臂血管有利于避开肘关节,避免了屈肘导致的导管对血管壁的不良刺激,大大减少了机械性静脉炎的发生率。目前,在美国、英国等各地方综合性医院的肿瘤患者B超引导下行PICC置管已经得到普及应用,并逐步向非肿瘤患者中普及[3]。在国内,目前该技术也逐步得到关注及应用。临床实践操作中,我们一般选择最佳穿刺条件的血管,以浅、平、直、内径宽的静脉为首选,同时要避开分叉及静脉瓣,其中贵要静脉具有路径短、静脉瓣少等优点,置管后机械性静脉炎和血栓性静脉炎的发生几率低,宜作为首选[4]。穿刺点以肘关节上方为宜,这样可以最大程度的减少导管对患者生活的不良影响;穿刺前可在体表标出血管走形,进针方向与超声探头长轴处于同一平面,以避免容积效应的发生而造成的假象;穿刺置管全过程要实施超声动态监测,推送导管时动作轻柔、缓慢,遇到阻力时可以用生理盐水冲洗,以使导管末端漂浮起来;准确把握置管的长度,确保导管末端位置于上腔静脉中下1/3处或上腔静脉与右心房的交界处[5]。总之,超声引导下经外周静脉置入中心静脉导管具有容易操作、穿刺成功率高、并发症少等优点,值得普及应用。

参考文献4

[1]张红,韩怀忠,朱璐超声引导经外周静脉置入中心静脉导管的体会[J]实用医药杂志,2013,30(3):163.

[2]孙玉珍,王清国.超声检查在经外周静脉穿刺中心静脉置管中的应用[J].滨州医学院学报,2013,36(3):198.

[3]汪华萍.38例超声引导下留置经外周置入中心静脉导管的体会[J].全科护理,2013,12(11):3325.

[4]周薇,刘丽兰,何佩仪.超声引导下经外周置入中心静脉导管的临床研究[J].护理研究,2011,25(2):517.

[5]邱亚男.超声引导下Seldinger技术外周静脉置入中心静脉导管与盲穿置管的对比研究[J].山西医药杂志,2013,42(12):1412.