基层参与式治理的双重困境及其消解

基层参与式治理的双重困境及其消解

文/方卫华绪宗刚

摘要:参与式治理是一种建立在有异于官僚制范式基础上,旨在推动普通公众参与公共管理过程的一种制度性安排,发生在基层的参与式治理尤其值得关注。当前的基层参与式治理突出存在两个问题:一是“少数人积极,多数人冷漠”的参与困境;二是“表达型赋权充分,决策型赋权不足”的赋权困境。要消解基层参与式治理中的双重困境,需要从短期、中期、长期三个时间维度综合施策,包括相关制度的调整、激励机制的构建以及公民社会的培育等。

关键词:基层参与式治理;参与困境;赋权困境;激励机制

一 参与式治理的内涵界定

参与式治理(participatory governance)在中国的研究已有十多年,但学界对其界定还存在一定差异。王敬尧认为参与式治理是以居民参与为核心的一种城市社区管理模式。[1]项继权认同这种观点,认为参与式治理是一种新型城市社区管理体制,是现代民主在当代中国的实践形式。[2]有的学者并没有将视角仅仅集中于社区,王锡锌、章永乐认为参与式治理是为提升公共服务效能而积极吸纳公民参与的一种治理模式。尽管是治理范式,王、章二人强调参与式治理并不排斥而是建基于官僚科层制。[3]张康之的观点与此一致,认为参与式治理是传统官僚制政府吸纳公民参与的一种方式。[4]与此不同的是,有一部分学者的理解开始向治理靠拢,余逊达认为参与式治理是参与式民主理念的深化,它强调的是人们在涉及其直接利益的公共事务领域的直接参与。[5]陈剩勇、徐珣对这个观点进行了深化,认为参与式治理旨在以公众社会参与为媒介,在政府与社会的互动中推进社会行动结构变迁。[6]从以上诸观点看,参与式治理在中国还是一个在理解维度上较为多元化的概念,不仅有强调参与还是强调治理的侧重点不同,还有摒弃官僚制抑或基于官僚制的范式归类差异。

实际上,参与式治理是产生于西方的一种现代治理理论。与公民参与理论的悠久历史不同,参与式治理产生于20世纪90年代。与中国类似,西方学者也对参与式治理作了比较多元的理解。Johanna Speer通过对现有相关文献的梳理,总结出参与式治理研究的四个维度:(1)作为去集权化的参与式治理。认为参与式治理是祛除精英控制和代理型公共政策制定的一种方式。(2)作为协商民主的参与式治理。认为参与式治理是通过协商的方式聚集公众偏好的一种方式。(3)作为赋权的参与式治理。认为参与式治理是弱势群体影响公共决策的一种可能性。(4)作为自主治理的参与式治理。[7]认为参与式治理是参与者运用自己所掌握的知识来进行公共政策的制定与执行,而不是政府自上而下地解决问题。尽管角度多元,但一些基本的理解还是能为各方所认同。从公民参与的角度,参与式治理是一种“制度安排,它的目标是推动普通公众对公共政策过程的参与”;[8]从治理的角度,参与式治理“是一种不同于传统的通过代议制政府和官僚行政进行的政策制定模式”,[9]它强调的是公共协商中政府与公民的互动。[10]

笔者认为,参与式治理应该以治理理念为基本内核,就基本定义而言,参与式治理可以被认为是一种建立在有异于官僚制范式基础上、旨在推动普通公众对公共管理过程参与的一种制度性安排。其主要特征可以简要地归纳为两个:(1)参与是参与式治理的前置条件。无论是祛除精英控制、聚集公众偏好,还是弱势群体影响决策、自主治理,都需要相关公众的参与。相较于囊括非政府组织、利益集团、媒体代表以及公民的协同治理模式,参与式治理强调公民的参与,很少牵涉其他组织。(2)赋权是参与式治理的内核。这是由其治理本质决定的。治理是一个上下互动的管理过程,主要通过合作、协商、伙伴关系等来实施对公共事务的管理。[11]依循治理逻辑,参与式治理就是让利益相关公民获得与政府相对等的协商权力。而公民权力的获得就要求政府对公民权力的赋予。之所以说赋权而非参与是参与式治理的核心,是因为充分的赋权是公民参与的重要前提,“如果不将权力授予到公民能够施加有效影响的程度,要激发公民的参与及提升公民的政策制定能力是很困难的”。[12]

参与式治理有别于“多中心治理”“协力治理”“网络治理”“合作治理”。其中差别并不在于治理,而在于参与。参与式治理的参与强调的是公民参与,公民和政府是参与式治理中的两元。而后四种治理理念强调的是社团、媒体、公民、利益集团等与政府的多元协商与共治,公民参与只是其中的一个部分。另外,参与式治理与公民治理趋同。公民治理也是产生于20世纪90年代的治理理念。它有三个基本价值:放权地方、加强公民监督、以公民参与为导向。[13]这与参与式治理的理念基本吻合。说是吻合,毋宁说是巧合,因为两种理念在理论来源上是不同的。公民治理是对新公共管理理念进行批判的结果,而参与式治理更多的是基于发展中国家参与式治理实践所做的理论总结。

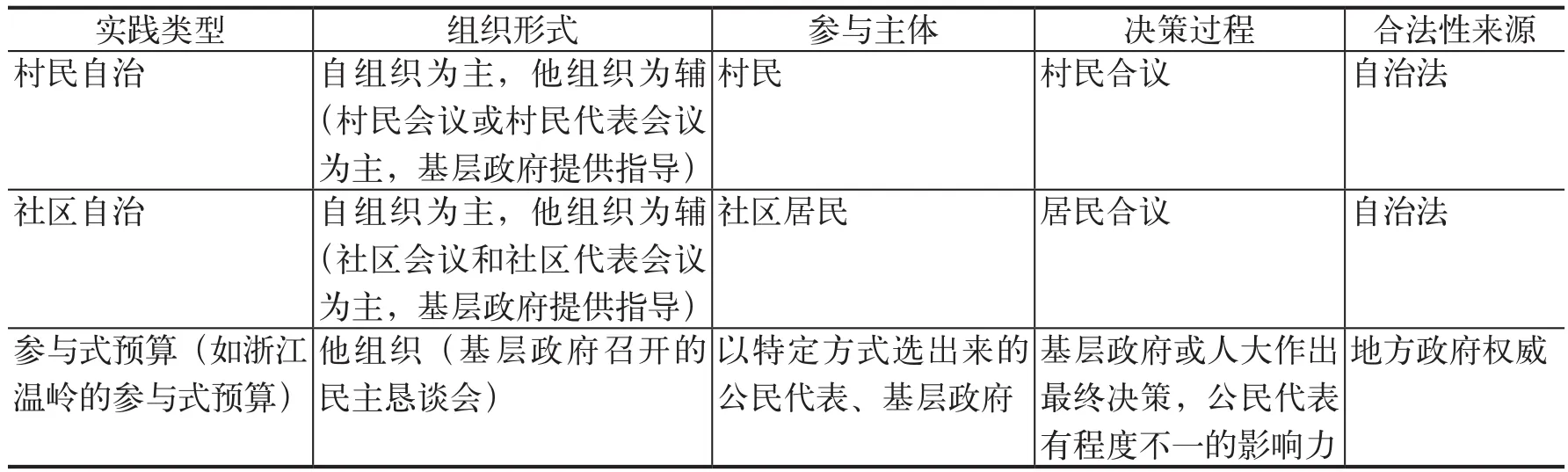

基层参与式治理是指以基层公共事务为主要实践面向的参与式治理,治理主体局限在小范围的公民共同体(如社区、村落)中,较具代表性的有:(1)基层自治。包括城市社区自治和农村村民自治。在基层自治中,社区居民、农村村民有直接参与本社区或本村事务的权利。同时,基层政府的职责是指导而非干涉,符合参与式治理的基本内涵。(2)基层政府的参与式预算。在参与式预算中,公民直接参与到协商讨论中并有一定的权利将自身意愿反映到政府的公共决策当中,也是参与式治理的典型实践。上述实践类型的具体特征见表1。

表1 基层参与式治理的代表类型及其特征

二 基层参与式治理的双重困境

公民参与和实质赋权是参与式治理的两个基本特征,也是衡量参与式治理是否深入的重要考量标准。从基层参与式治理现状看,无论在参与层面还是在赋权层面都存在一定问题,这些问题有些是长期的历史文化因素所致,有些则是由于制度设计不合理。

(一)“少数人积极,多数人冷漠”的参与困境

参与冷漠在基层治理中广泛存在。参与冷漠是指社会公众对政治没有丝毫的责任感和兴趣,不想亲身介入政治过程,漠视政治实践。[14]以一些地方政府积极性比较高的参与式预算为例,2011年,广东佛山顺德区试行参与式预算,其中两个项目,报名截止时,只有1人报名。延长报名时间后,参与面谈会的12名社区群众代表中,多达10名是经由村委会或居委会组织动员。[15]参与式预算推行较早的浙江温岭也存在类似情况。某镇的一次参与式预算民主恳谈会中,数据显示,人大代表和村两委领导等基层“精英”是参与的主力:有79.2%的参与者是党员,村镇干部占了53.19%;镇人民代表大会代表占了48.9%,列席代表占了47.2%。[16]如果说参与式预算中公民参与积极性低可以归结于其为新生事物,已有几十年历史的基层自治中的参与冷漠就很说明问题。浙江省民政厅的一个研究团队在2008年对该省农村村民参与村务现象作了调研,结果显示农村精英,即村两委成员和村民代表是村务的最积极参与者,有86.9%的村两委成员、81.8%的村民代表表示经常参与村级事务管理,相比之下,有12.9%的村民表示经常参与村务管理,28.9%的人表示有时参与,多达45.1%的人表示从来不参与村务管理。[17]

以上是对公民参与冷漠的个别现象描述,如深究其背后的原因,可以将其归为以下几种类型:第一,精英政治文化影响型参与冷漠。在我国政治实践中,由于崇尚家长、崇尚皇权、崇尚权威的封建专制主义影响较重,精英政治理论有着极为广阔的社会基础,深刻地影响着人们的政治观念和政治行为,[18]表现为非精英对公共事务的参与缺乏积极性。具体来看,村民自治中的参与冷漠应属于这种类型,因为中国几千年封建文化至今在农村都还有一定影响力。第二,公民社会发展滞后型参与冷漠。健全的公民社会是公民积极参与公共事务的基础性条件,因为公民社会“一方面可以弥合社会的利益分裂和利益对立,使社会利益结构走向平衡; 另一方面又可以使政府养成尊重公民权利的习惯,改善政府与公民之间的关系”。[19]而在中国,大部分学者认为公民社会至今还未成型,这个观点可从万人拥有社会组织数量这个指标上部分得证,据统计,2013年,中国每万人仅有2个社会组织,而日本、美国、香港、新加坡2008年每万人社会组织数就分别达到97个、63个、28个、13个。[20]一个尚未成型的公民社会,其公民政治积极性的调动就缺乏必要的“催化剂”。具体来看,城市社区的参与冷漠应属于这种类型,社区居民不愿参与社区事务主要是由于缺乏合适的参与载体。第三,成本收益失衡型参与冷漠。亨廷顿认为,对大多数人来说,政治参与只是实现其他目标的手段。[21]按照这个逻辑,如果不参与治理得到的益处大于参与所得到的益处,就不会有公民去参与。在参与式治理中,参与者并不能肯定他们的意愿是否能够产生影响甚至被采纳,但他们参与过程中所放弃的工作或休闲时间却是一定的。成本收益两相权衡,公民的参与意愿可能就会比较低。具体来看,参与式预算应属于这种类型。参与式预算本质上是属于地方政府公共政策创新范畴,如果这种创新不能为公民提供收益大于成本的良好预期,公民的参与意愿就可能较低。需要指出的是,上述三种类型只是为了理解方便而进行的简单划分。实际上,在基层参与式治理中,大多数参与冷漠都有精英文化、公民社会发展滞后及成本收益不均衡三类因素不同程度的影响。

(二)“表达型赋权充分,决策型赋权不足”的赋权困境

一般而言,赋权包含两个层面:意见表达的赋权和决策参与的赋权。在现实基层参与式治理中,意见表达型赋权往往是较充分的,决策参与型赋权却是不足的。以浙江温岭某镇的公民参与式预算为例,公民只能参加公民讨论环节,而在人大代表恳谈环节,只有部分公民代表能够参加,且这个阶段公民代表不能发言。预算交付表决阶段,也只有人大代表拥有表决权。[22]尽管人大代表作为人民的代表对预算有法定否决权,但参与者拥有的直接制衡权毕竟十分有限。上海惠南镇比温岭走得更远,预算提案是由当地专家组提出的,而市民代表只是在项目提出之时简单发表一下意见。[23]再以村民自治为例,《村民委员会组织法》规定,乡镇政府对村委会的工作应给予指导、支持和帮助,但不得干预村民依法自治。但在现实生活中,村两委仅仅是乡镇党政机关在本村的“行政代理人”,不仅村委会、村民会议通过的决定被上级政府随意更改,而且村委会、党支部领导班子成员也常被随意撤换、调整。[24]在这种现实下,村民自治较难真正推行。

以上是对赋权不足的个别现象描述,按照决策权为谁所掌握,可以将赋权不足分成三种类型:第一,内源型。是指主要由内部公权机关掌握决策权,如参与式预算。在参与式预算中,从议程的设置,到讨论过程的控制,再到采取哪些意见建议,都是由基层党委政府做主,公民并不掌握决策权。第二,外源型。主要由外部公权机关掌握决策权力,如社区居民自治。在社区居民自治中,决策权力更多地掌握在区政府及街道办事处手中,它们将发展目标分解到居委会,设立考核标准并与社区干部升迁或福利待遇挂钩,导致居委会不仅没有成为社区居民的“头”,反而成了基层政府的“腿”。[25]第三,双源型。指决策权主要掌握在外部公权机关和内部精英手中,如村民自治。在村民自治中,乡镇政府通过村两委成员任免干涉、“村帐乡管”等方式来控制村委会,挤压村民自治权力。同时,农村精英通过自己所掌握的资源来控制村务也对村民行使自治权力形成了较大削弱。基层政府和农村精英形成了村民赋权不足的“双源”。

赋权不足有以下几个原因:第一,对基层公权力缺乏刚性制约。近年来兴起的以参与式预算为代表的基层政府公共决策创新,只有地方政府出台的一些制度或规定,弹性较大,刚性约束力较弱。基层自治中的乡镇(街道)政府对农村(社区)的“指导、帮助”在理解上又过于模糊,导致法律由刚转柔。第二,压力型行政运作体制。当前我国的行政运作体制仍属于压力型。压力型体制是指“一级政治组织为了实现经济赶超,完成上级下达的各项指标,而采取数量化任务分解的管理方式和物质化的评价体系。”[26]在这种压力型行政体制之下,地方政府的责任是对上不对下的。它必须随时将决策主动权掌握在自己手中,以应付经常变化的上级要求,而赋予公民制衡权无疑会拖慢其满足上级要求的脚步。

三 参与式治理困境的消解

从上面的分析可以看出,参与困境和赋权困境是基层参与式治理的两个基本困境,其原因是多样的,有的问题可以通过短期的制度调整予以解决,而有些则需要从长计议。因此,笔者认为宜从短期、中期、长期三个时间维度来消解参与式治理的双重困境。

(一)短期之策:调整完善相关制度

对于成本收益失衡造成的参与冷漠和对基层公权力缺乏刚性制约产生的赋权不足,应通过制度完善来应对。一是对决策机制进行调整完善。通过决策机制的调整完善,让群众的成本收益预期从负转正。比如在参与式公共预算中,就应该赋予群众代表制约乡(镇)政府的权力。这是有国外经验借鉴的。比如巴西的阿雷格里市,居民代表经过反复酝酿的预算草案呈送市长签署,市长可以拒绝接受,但代表们同样可以诉诸三分之二绝对多数原则否决市长的否决。[27]这样便会给群众一个良好的预期,即通过努力可能改变政策结果。尽管中国和巴西国情不同,但也存在较大的制度调整空间,使群众的决策权力最大化。二是完善现行基层法律体系。通过健全的法律体系来对基层政府形成刚性制约。对现行基层法律体系的修改,已经为一些学者所呼吁。笔者建议应出台明确乡镇与村之间和街道办事处与社区之间关系的法规,将现行基层自治法律中提到的“指导”真正明确下来。同时建立一个责任追究机制,对于武断干涉自治选举和治理的行为进行追责性约束,真正让农村(社区)成为群众的“头”,而非政府的“腿”。三是对部分制度作一定调整。事实上,20世纪90年代中期,在农村就掀起过参与热潮。因为当时村办企业繁荣,农村有自己支配的资金,因此农民都想参与到村务治理中来,以获得更多利益。但现在“村帐乡管”让农村成了空壳,自然调动不起农民积极性。城市社区也存在类似情况。因此笔者建议改变当前村帐乡管、社账街管制度,将权力下放给农村,村帐村管、社账社管,真正让基层社区和农村掌握自己的各类资源。

(二)中期之策:构建赋权激励机制

如上所述,当前地方政府是向上负责的政府,结果是缺乏向下赋权的激励。如何让政府更多地成为公民导向的而非上级导向的,我国一直在不断探索。在中央层面,2006年出台的《体现科学发展观要求的地方党政领导班子和领导干部综合考核评价考核办法》已经作出了相当程度的改变,不仅包括传统的经济指标,还包括经济责任审计、民意调查等。在地方层面,早在十多年前,多地就开展了“万人评政府”活动,但总体来看,地方层面的这类实践工具化、形式化、简单化特点比较突出,面临一定困境。针对我国实际,笔者建议借鉴国外经验,引入第三方机构来对地方政府公民满意度进行测评,如美国的坎贝尔研究所从1998年起就对美国各州或地方政府的绩效进行独立评估,并向社会公布评估结果,产生了较大社会影响。[28]尤其关键的是,应将第三方评估结果作为地方官员考核晋升的重要参考。

(三)长期之策:推动公民社会成长

在一个碎片化的社会中,力量弱小的公民一般不会有参与公共事务治理的强烈意愿。因此公民参与的积极性归根结底要靠强大的公民社会来提升。一般而言,公民社会是由市场经济条件下产生的纯粹私人领域和民间社会组织两部分组成。[29]在这两者中,民间社会组织是核心。如果没有一个健全的民间社会组织体系,私人领域的交往就不会有效开展,公民社会也就无从谈起。从这个意义上说,民间组织的发展尤为重要。笔者认为可以从两个方面着手推动民间组织发展:一是按照分类对待的原则优先支持利益代表类社团的设立。笔者认为,可以对国内公民发起的利益代表类社团放松审批管制,取消业务部门登记,直接到民政部门注册即可。而政府的职能相应地应该从事前审批转为事中监管和事后评估上。二是增加政府支持力度。借鉴发达国家对民间组织的支持方式,以“项目经费”的方式而非“事业费”或“人头费”的方式拨付政府投入,并在经费分配过程中引入竞争机制,提升民间组织的发展活力。三是积极探索民间组织立法。笔者建议应该按照法治精神来治理民间组织,由国家民政部门加快研究进度,尽快推出能够规范政府行为、社团行为、政府与社团关系的民间组织法规。

注释:

[1]王敬尧:《参与式治理——中国社区建设实证研究》,北京:中国社会科学出版社,2006年,第12页。

[2]项继权:《参与式治理:臣民政治的终结——〈参与式治理:中国社区建设的实践研究〉诞生背景》,《社区》2007年第9期。

[3]王锡锌、张永乐:《参与式治理的兴起:经验模式、理论框架与制度分析》,《中国—瑞士“权力的纵向配置与地方治理”国际学术研讨会论文集》,北京,2009年10月。

[4]张康之:《论参与治理、社会自治与合作治理》,《行政论坛》2008年第6期。

[5]余逊达、赵勇茂:《参与式地方治理研究》,杭州:浙江大学出版社,2009年,第1页。

[6]陈剩勇、徐珣:《参与式治理:社会管理创新的一种可行性路径——基于杭州社区管理与服务创新经验的研究》,《浙江社会科学》2013年第2期。

[7]Johanna Speer,“Participatory Governance Reform:A Good Strategy for Increasing Government Responsiveness and Improving Public Services?”World Development,vol.40,no.12,2012,pp.2379-2398.

[8]K.Andersson and F.V.Laerhoven,“From Local Strongman to Facilitator: Institutional Incentives for Participatory Municipal Governance in Latin America”,Comparative Political Studies,vol.40,no.9,2007, pp.1085—1111.

[9]John Kearney,Fikret Berkes,Anthony Charles,Evelyn Pinkerton and Melanie Wiber,“The Role of Participatory Governance and Community Based Management in Integrated Coastal and Ocean Management in Canada”,Coastal Management,vol.35, no.1,2007,pp.79-104.

[10]Brian Wampler,“Entering the State:Civil Society Activism and Participatory Governance in Brazil”,Political Studies,vol.60,no.2,2012,pp.341-362.

[11]俞可平:《治理和善治引论》,《马克思主义与现实》1999年第5期。

[12]Caroline Patsias, Anne Latendresse and Laurence Bherer,“Participatory Democracy, Decentralization and Local Governance:the Montreal Participatory Budget in the Light of ‘Empowered Participatory Governance’”,International Journal of Urban and Regional Research,vol.37,no.6,2013, pp.2214-2230.

[13]徐君:《公民治理理论析论》,《北京行政学院学报》2006年第3期。

[14]刘明君:《关于比较政治学领域中的政治冷淡主义》,《理论与现代化》1998年第2期。

[15]《法治蓝皮书披露广东顺德参与式预算模式探索》,2014年2月24日,http:// www.legaldaily.com.cn/index/content/2014-02/24/ content_5300972.htm?node=20908,2014年12月20日。

[16]牛美丽、马骏:《预算民主:离我们有多远?温岭预算民主恳谈案例研究》,《国家治理与公共预算国际学术研讨会论文集》,广州,2006年5月。

[17]唐静:《农村社区治理中村民政治冷漠的原因及对策研究》,博士学位论文,中南大学政治学与行政管理学院,2009年,第23页。

[18]包心鉴:《论现代政治发展中的主体意识》,《求索》1989年第3期。

[19]李景鹏:《中国公民社会成长中的若干问题》,《社会科学》2012第1期。

[20]《媒体:中国每万人仅2个社会组织,政府应放权》,2013年11月18日,http:// news.sohu.com/20131118/n390359422.shtml,2014年12月20日。

[21]塞缪尔·亨廷顿、琼·纳尔逊:《难以抉择——发展中国家的政治参与》,汪晓寿、吴志华、项继权译,北京:华夏出版社,1989年,第56页。

[22]郎友兴:《中国式的公民会议:浙江温岭民主恳谈会的过程和功能》,《公共行政评论》2009年第4期。

[23]《何包钢:参与式预算何时修得正果》,2011年2月20日,http://view.news.qq.com/ a/20110220/000007_1.htm,2014年12月20日。

[24]胡永保:《中国农村基层互动治理研究》,博士学位论文,东北师范大学政法学院,2014年,第67页。

[25]钟金霞:《当代城市社区治理改革》,长沙:湖南大学出版社,2012年,第8、21页。

[26]杨雪冬:《压力型体制:一个概念的简明史》,《社会科学》2012年第11期。

[27]Archon Fung and Erik Olin Wright,“Deepening Democracy: Innovations in Empowered Participatory Governance”,Politics & Society,vol.29,no.1,2001, pp.5-41.

[28]陈俊星:《地方政府公众满意度测评的困境与出路》,《东南学术》2011年第4期。

[29]李景鹏:《中国公民社会成长中的若干问题》,《社会科学》2012年第1期。

责任编辑余茜

作者简介:方卫华,北京航空航天大学公共管理学院教授、博士生导师,北京市,100191;绪宗刚,北京航空航天大学公共管理学院博士研究生,北京市,100191。

文章编号:1006-0138(2015)06-0078-06

文献标识码:A

中图分类号:D630