论中国人权保障的四类规范及其相互关系

论中国人权保障的四类规范及其相互关系

常健

(南开大学人权研究中心,天津300071)

摘要:中国人权保障规范的主要形式可以根据规范制定主体分为执政党规范、法律规范、行政规范和社会规范。随着依法治国方略的推进,法律规范正在成为人权保障的主导规范。但这并不意味着要排除人权保障的其他规范形式,而是要建立法律规范与其他规范的制约和联系机制,包括适时转化机制、实施监督机制、细化补充机制和合法性审查机制。

关键词:人权保障;法律规范;行政规范;社会规范;执政党规范

在中央确立的依法治国和建立法治国家的战略背景之下,人权保障的四种规范之间的关系正在发生着更加深刻的变化。深入研究这些规范之间的联系和区别,将有助于进一步明确人权保障法律规范的地位和作用,结合中国的具体国情对人权作出更全面、更有效的保障。

一、人权保障四类规范的区分

人权保障规范的形态从制定主体角度大体可以分为四类:执政党规范、法律规范、行政规范和社会规范。执政党规范是中国特有的一类规范,它包括中国共产党制定和发布的各种法规和规范性文件,法规包括党章、准则和条例,规范性文件包括各种规则、规定、办法和细则。法律规范是立法机构制定的规范,包括全国人大及其常委会制定和通过的各项法律,以及省、自治区、直辖市和较大的市的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规。行政规范是行政机构制定的规范,包括国务院制定并公布的行政法规,在《立法法》施行以前经国务院批准、由国务院部门公布的行政法规,在《立法法》施行后由国务院各部门制定并公布的行政规章,由各省、自治区、直辖市的人民政府和省、自治区的人民政府所在地的市以及国务院批准的较大市的人民政府制定和公布的行政规章,以及由国家行政机关制定的其他行政规范性文件。社会规范是社会组织制定的规范,包括人民团体、行业协会、学术团体、慈善公益组织等制定和公布的规范性文件。

四种规范的划分与通常对党规党法和法律、法规、规章及规范性文件的划分有些不同。首先,通常所说的“法规”可以分为两类:一类是由地方人民代表大会及其常务委员会这样的地方立法机构制定和通过的法规,应当被归类为“法律规范”;另一类是由国务院这样的行政机构制定和发布的法规,应当被归类为“行政规范”。其次,通常所说的“规章”和“规范性文件”主要是指政府行政机关制定的具有普遍约束力的文件,它属于“行政规范”;但还有另外两类规章和规范性文件,一类是由人民团体、行业协会、学术团体和慈善公益组织制定的具有有限约束力的规范性文件,它属于“社会规范”;另一类是由中国共产党制定的规范性文件,它属于“执政党规范”。

人权保障四类规范的区分,有助于明确规范的建立与实施之间的关系。执政党规范是由执政党自己制定和实施的。法律规范是由广义上的立法机关来建立的,但立法机关并不负责实施,只有监督权和最终解释权,实施工作是由司法机关和行政机关来承担的。行政规范是由行政机关来定立的,行政机关同时负责行政规范的解释、实施和监察,立法机关只负责审查行政规范与法律规范的一致性。社会规范则是由社会组织自己来制定、解释、实施和检查的,其是否违背法律和法规,是由司法机关来裁定的。

四类规范在定立、实施与监察方面的不同结构关系,会对到规范的内容和实施产生深刻的影响。当规范的定立者与实施者处于分离状态时,规范的内容主要反映的是定立者的意图而非实施者的意图,但与此同时,实施者在执行这类规范时的动力就会相对较弱,并且在实施中更容易因自身的利益和主张而偏离规范的本意;因此需要定立者的督促和监察。与此相反,当规范的定立者与实施者是同一主体时,规范的内容既反映了定立者的意图,也反映了实施者的意图,在实施时不容易出现因实施者的利益和主张而偏离规范定立的意图,但这种规范与上位规范的一致性需要外部审查。

具体到四类规范来说,执政党规范直接反映了执政党的意图,实施动力强,偏差少,它对于其他三类规范有重要的影响。法律规范代表了立法机关的意图,但在实施中的动力相对较弱,也更容易出现执行偏差。行政规范直接反映了行政机关的意图,实施动力更强,偏差更少,但会产生与法律规范之间的不一致,需要进行合法性审查。社会规范直接反映了社会组织的意图,实施动力强,偏差少,是社会组织自我约束的方式。

人权是最普遍的权利要求,从这个角度来说,它最需要具有普遍约束力的法律规范的保障。但法律规范如果缺乏有效的监督机制,其实际的实施效果就更容易不尽如人意。用行政规范来保障人权,虽然执行力更强,但由于它是行政机关自身定立的,会更多地反映行政机关本身的偏好,因此,在面对行政权力与公民权利之间的张力关系时,会迎合行政权力的偏好。这种规范的意图表达与执行力之间的差异,是我们制定和实施人权保障规范应当考虑的问题。

二、人权保障四类规范的功能侧重

从中国人权保障的现实来看,执政党规范、法律规范、行政规范和社会规范同时存在,并在保障功能和范围上各有侧重。

(一)执政党规范

在中国,作为执政党的中国共产党制定和发布的党内法规和规范性文件具有特别重要的规范性功能。《中国共产党章程》是执政党的最根本法规,其中规定了党的宗旨和党员的基本权利。中共十七大将“尊重和保障人权”写进《中国共产党章程》。此外,中国共产党颁布的一系列党内法规和规范性文件也有很多涉及人权保障的内容,例如,中共中央颁布的《中国共产党巡视工作条例(试行)》、《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》、《中国共产党党内监督条例(试行)》、《中国共产党纪律处分条例》、《党政领导干部选拔任用条例》、《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》,中共中央、国务院印发的《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《关于实行党风廉政建设责任制的规定》,中共中央政治局作出的《关于改进工作作风密切联系群众的规定》,中共中央组织部、人力资源和社会保障部关于印发《公务员申诉规定(试行)》等。这些规范对于防止党员干部侵犯公民权利发挥着重要作用。

(二)法律规范

人权保障法律规范的主要功能,是确立基本人权、禁止对人权的侵犯、设定对侵犯人权的救济。具体来说,宪法在人权保障方面的主要功能是确立基本人权;实体法的功能是将宪法确立的各项人权予以更具体的规定,同时规定对侵犯人权的责任追究;程序法的功能在于规定各项人权的保障和救济程序;地方法规的功能是根据本地的具体情况将国家人权保障法律的要求作出更细化的规定。

在中国,现行《宪法》明确规定了“国家尊重和保障人权”的基本原则,并在第二章“公民的基本权利和义务”中规定了公民所享有的基本人权。在公民权利与政治权利方面,公民享有生命、自由和人身安全的权利,不受奴役和酷刑的权利,人格权,平等权,获得公正审判的权利,住宅和通信不受干涉的权利,国籍权,婚姻和家庭权,财产权和迁徙自由,宗教信仰、发表意见和集合结社的权利,选举、担任公职和参与决策的权利,知情权与监督权。在经济、社会和文化权利方面,公民享有工作权,基本生活水准和社会保障的权利,健康权,受教育权,文化权利,环境权。同时,现行宪法对妇女、儿童和老人、华侨、归侨和侨眷、残疾人和外国人的权利分别作出了原则性的规定,以指导实体法与程序法中具体人权保障条款的确立。

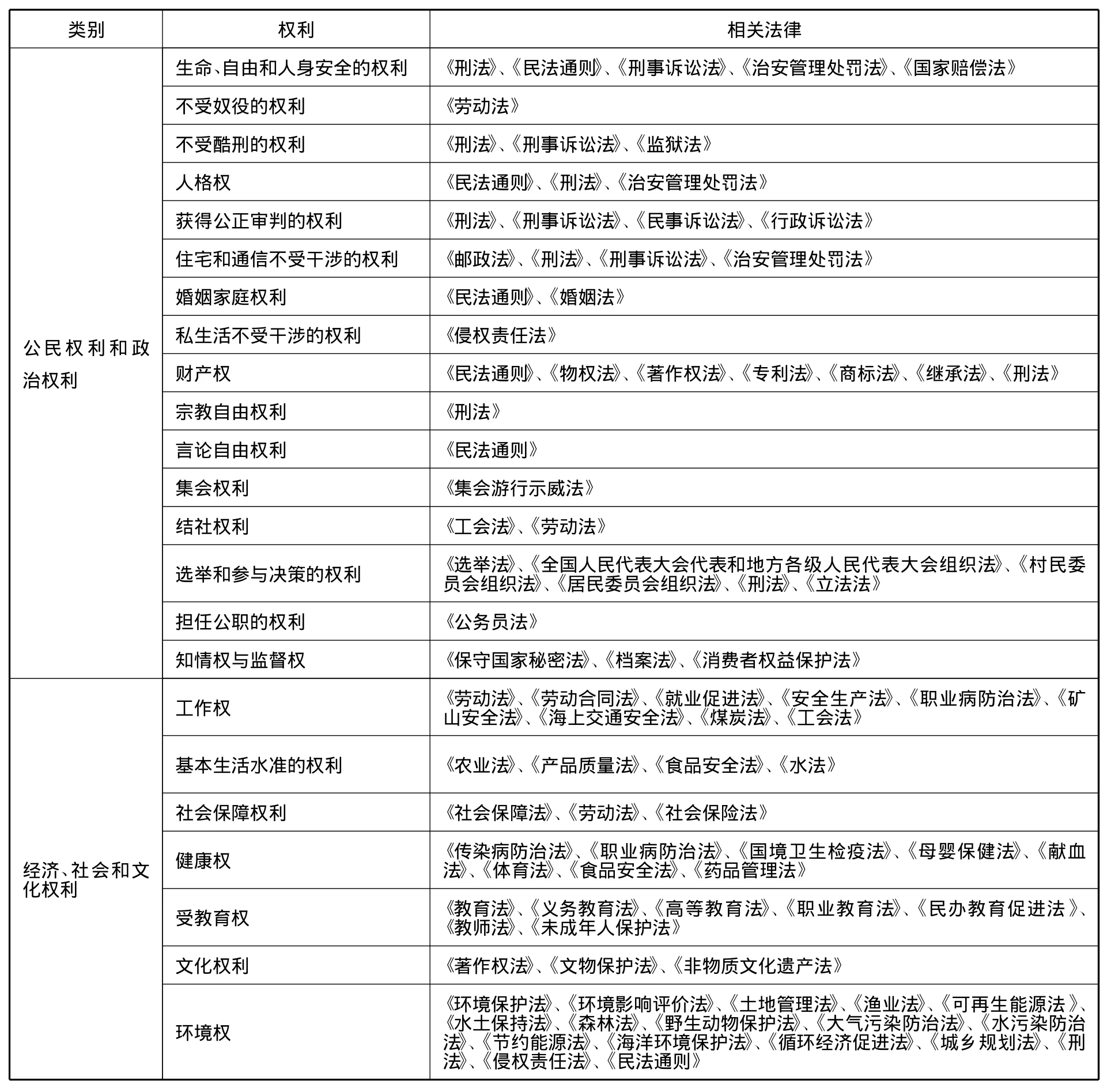

中国的各种具体法律对人权保障的规定如表1所示:

表1:涉及人权保障的国家法律

地方立法是人权保障法律规范的另一种形式。现行《宪法》第100条规定:“省、直辖市的人民代表大会和它们的常务委员会,在不同宪法、法律、行政法规相抵触的前提下,可以制定地方性法规,报全国人民代表大会常务委员会备案。”1986年修订的《地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》进一步规定:“省、自治区的人民政府所在地的市和经国务院批准的较大的市的人民代表大会根据本市的具体情况和实际需要,在不同宪法、法律、行政法规和本省、自治区的地方性法规相抵触的前提下,可以制定地方性法规。”2000年通过的《立法法》第63条规定:“较大的市的人民代表大会及其常务委员会根据本市的具体情况和实际需要,在不同宪法、法律、行政法规和本省、自治区的地方性法规相抵触的前提下,可以制定地方性法规,报省、自治区的人民代表大会常务委员会批准后施行。”

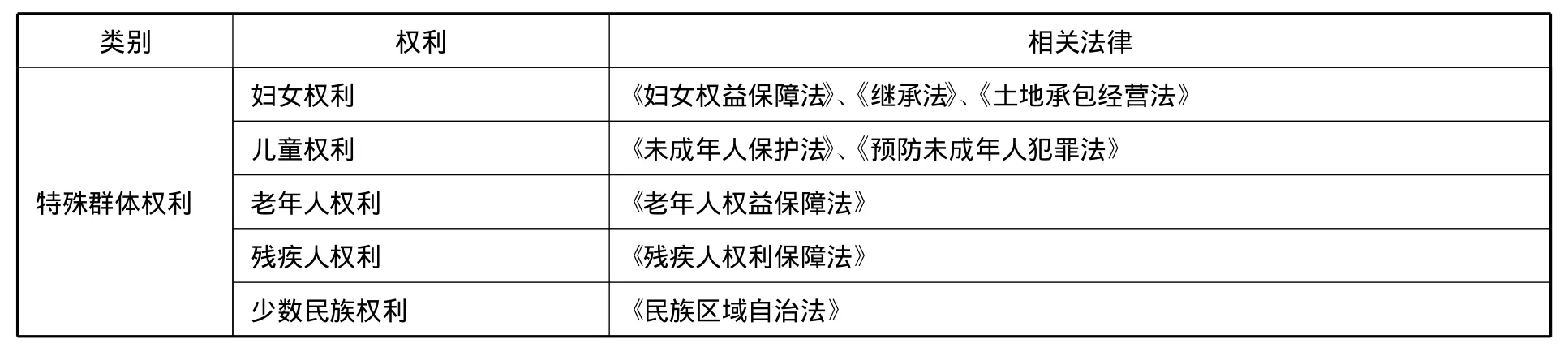

各地制定的人权保障地方性法规如表2所示。

表2:涉及人权保障的地方性法规

(三)行政规范

人权保障的行政规范的主要功能,是规定政府采取怎样的行政措施以提供条件促进人权的实现。具体来说,国务院行政法规的功能是规定全国统一的涉及全面的人权保障的要求和措施;国务院各部委的规章和规范性文件的功能是规定该部门主管工作范围内的人权保障的要求和措施;地方政府的行政规章的功能是具体规定各地人权保障的特殊要求和措施。

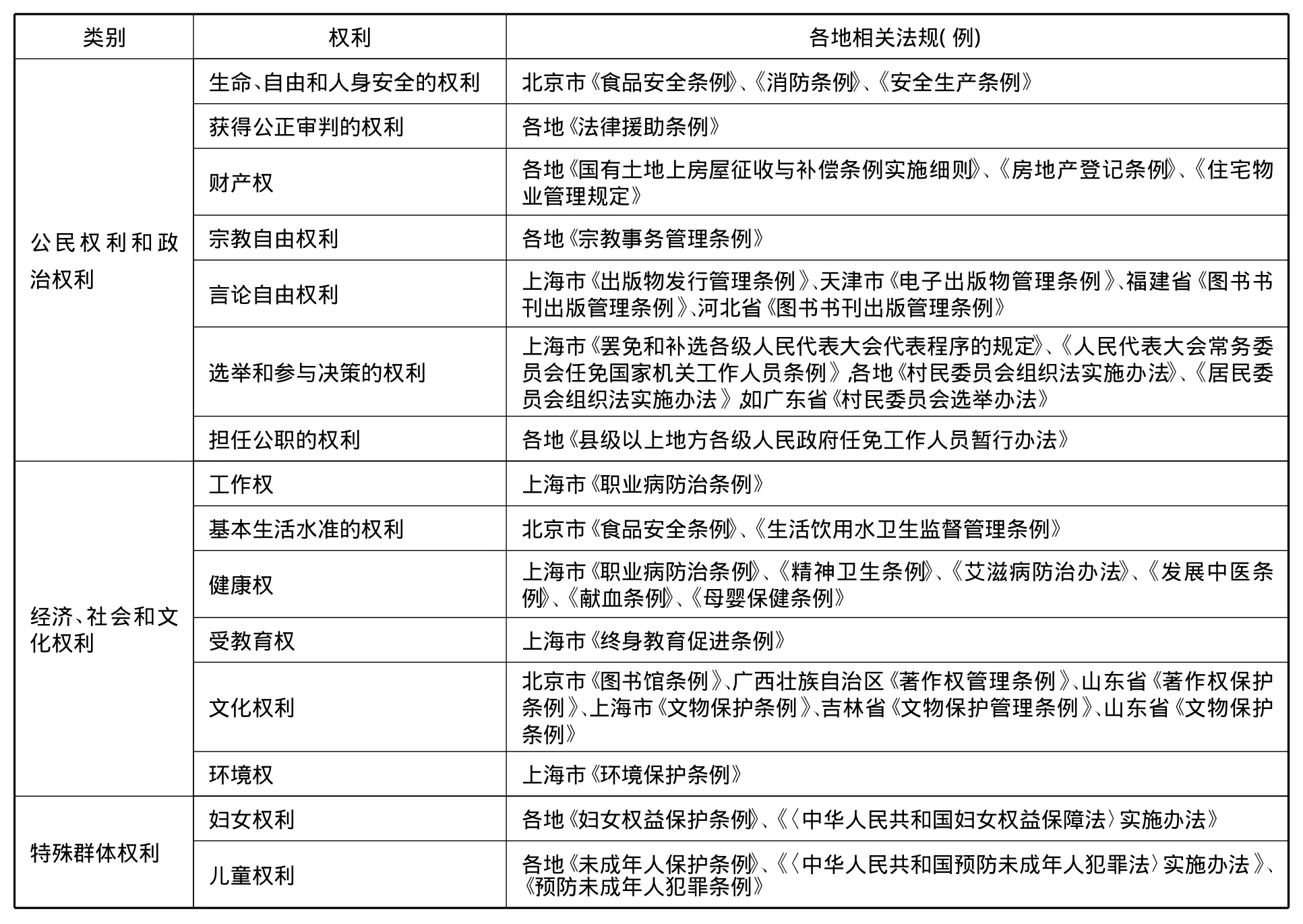

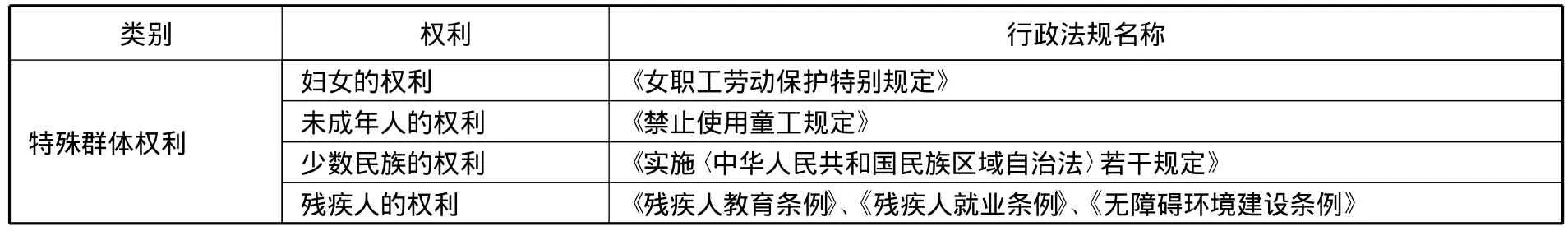

在中国,国务院制定的行政法规所涉及的人权保障如表3所示:

表3:涉及人权保障的国务院行政法规

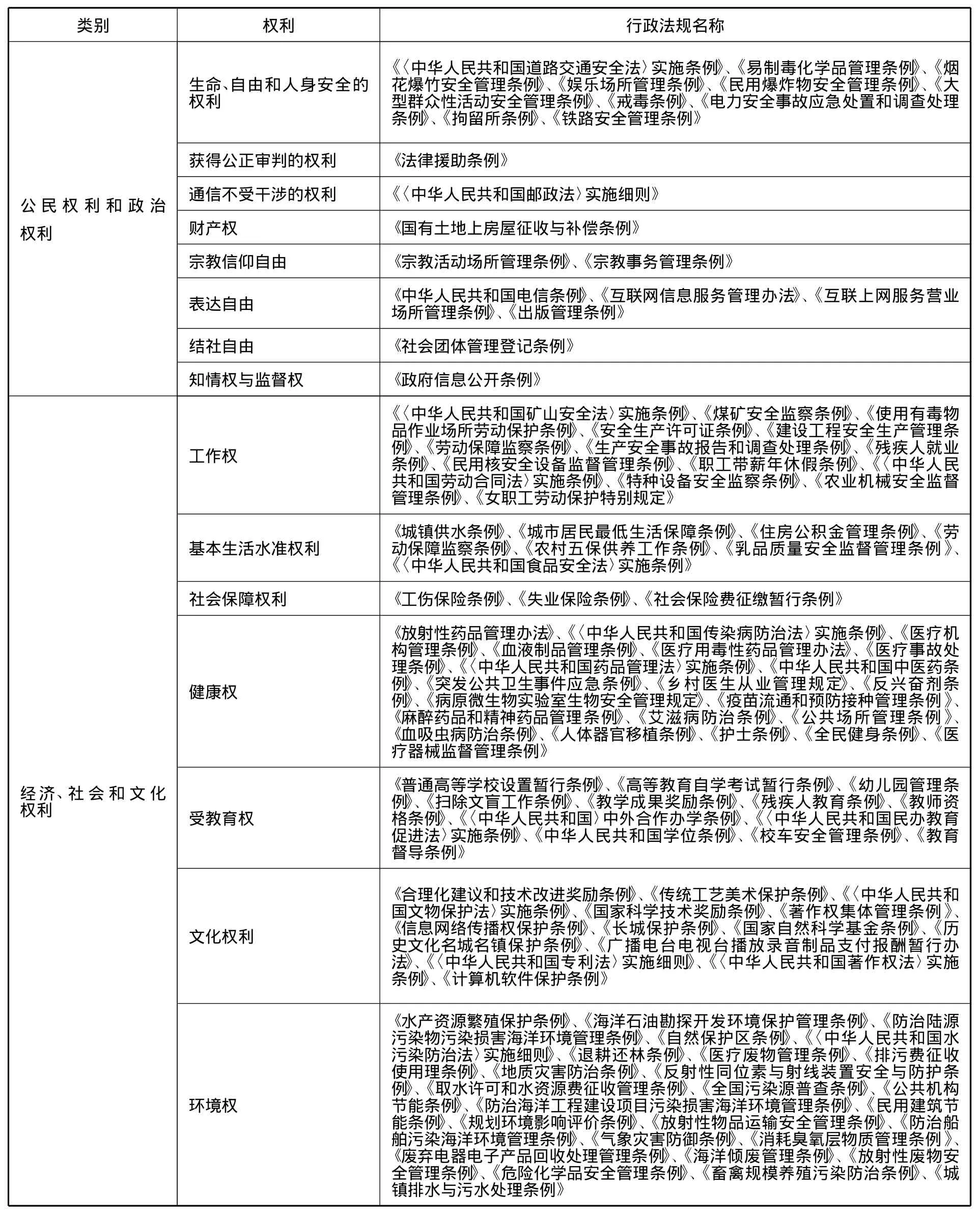

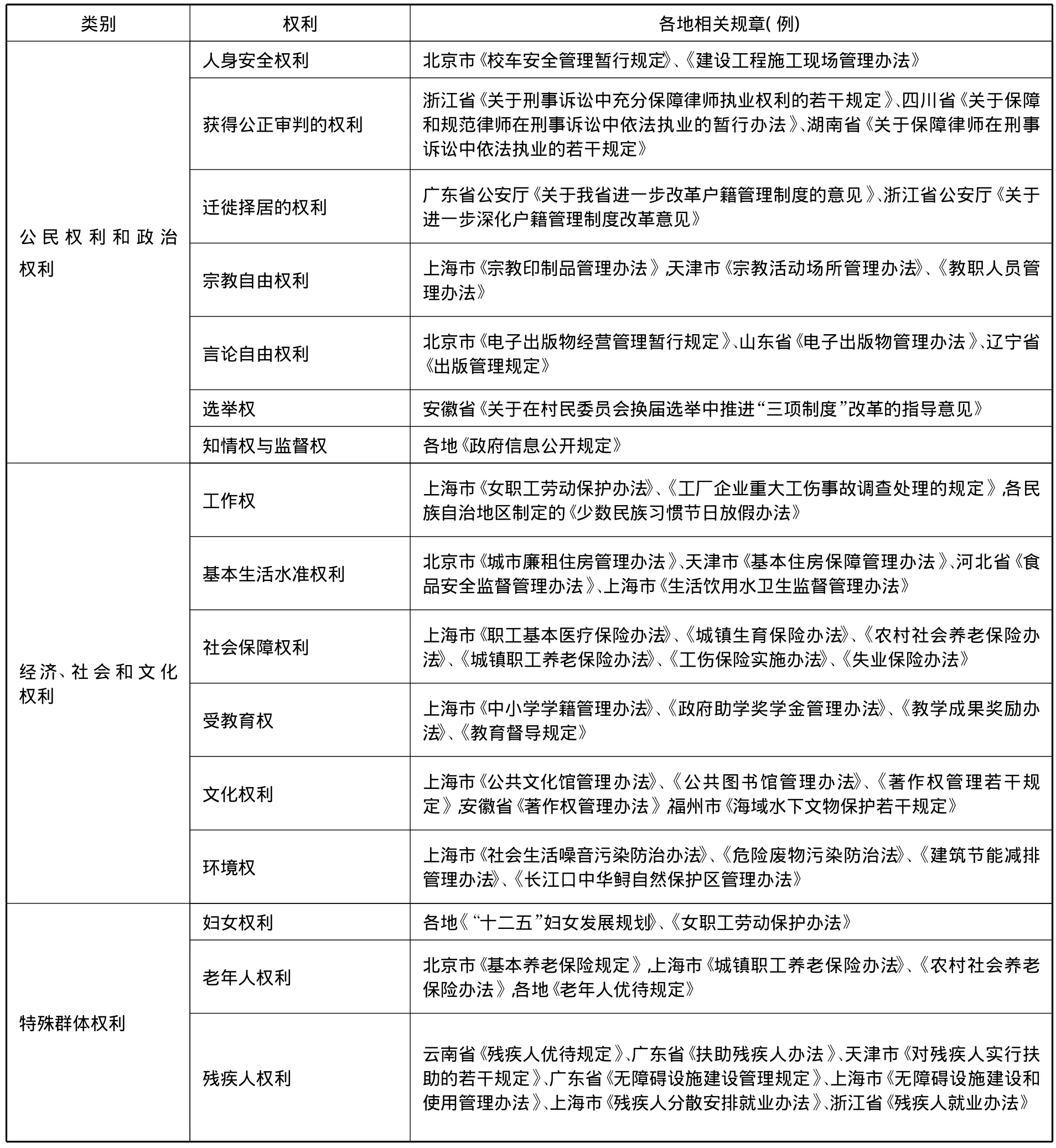

各地政府制定的人权保障的地方规章如表4所示:

表4:涉及人权保障的地方规章

(四)社会规范

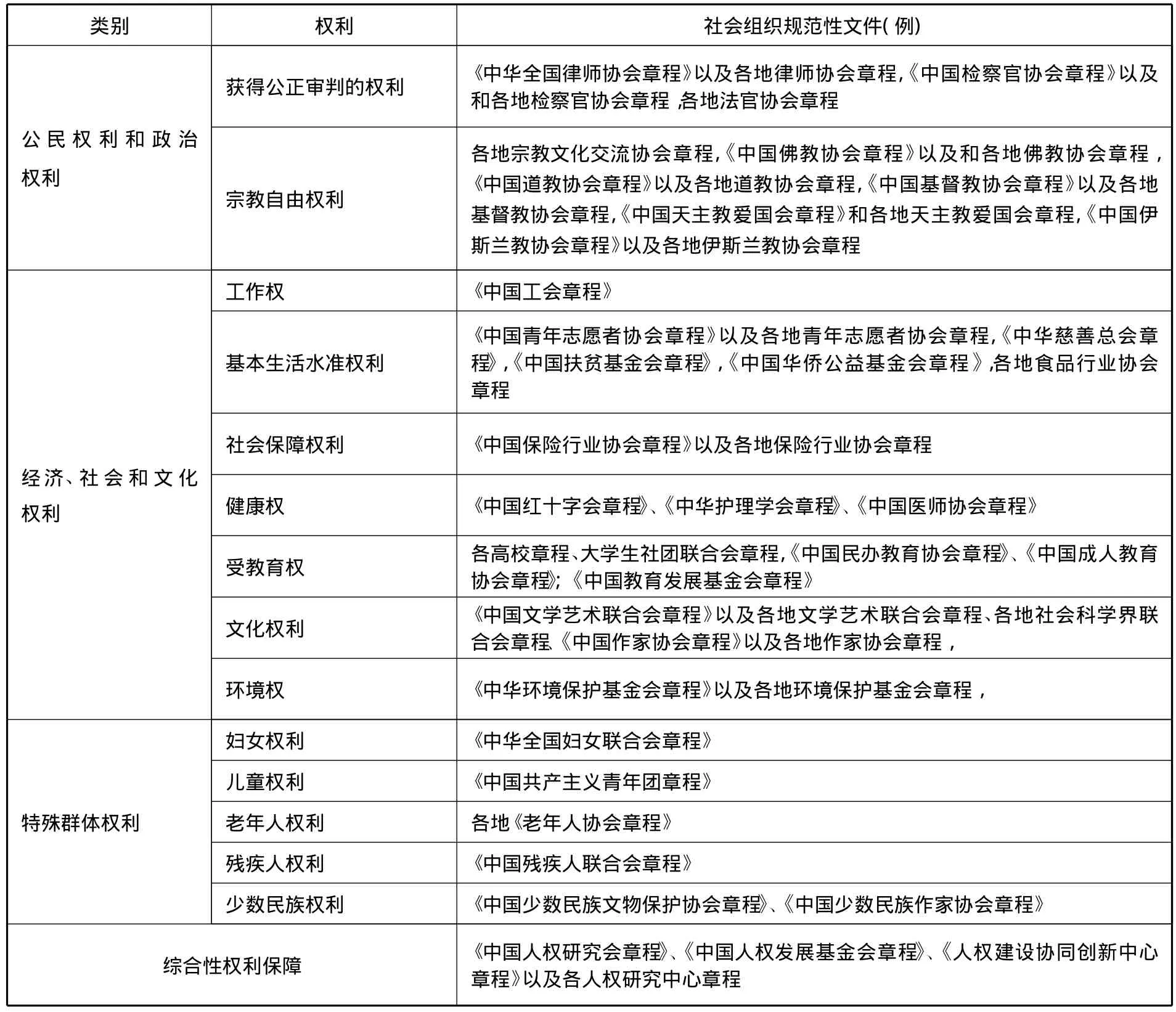

人权保障的社会规范的主要功能,是各社会组织对自己成员的人权进行保护,以及实现自己所从事的人权保障领域的工作职责和要求。在中国,涉及人权保障的社会规范主要是由中华全国总工会、全国妇女联合会、共青团中央、全国残疾人联合会等人民团体以及学术团体、行业协会、公益志愿组织和慈善组织作出的,如表5所示。

表5:涉及人权保障的社会组织规范性文件

三、人权保障四类规范的发展趋势

改革开放之前,中国的人权保障规范是以执政党规范和行政规范为主要形式。大部分人权保障文件属于执政党和行政机关的法规、规章和其他规范性文件,人权保障的法律规范和社会规范不仅数量少,而且人权保障的范围也相当有限。特别是在“政治挂帅”和以阶级斗争为纲的“文化大革命”时期,执政党规范成为占主导地位的规范形式。

改革开放之后,随着以经济建设为中心的转向,人权保障的行政规范、法律规范和社会规范都逐步增加,其中,人权保障的行政规范增加较快,成为人权保障的主要规范形式。

20世纪90年代末,我国将中国特色社会主义法律体系建设提到重要的议事日程。1997年9月举行的中国共产党十五大报告提出:“加强立法工作,提高立法质量,到2010年形成有中国特色的社会主义法律体系。”[1]1999年3月,九届全国人大二次会议通过《宪法修正案》,明确规定:“中华人民共和国实行依法治国,建设社会主义法治国家。”2011年3月10日,全国人大常委会委员长吴邦国在向十一届全国人大四次会议作全国人大常委会工作报告时宣布,一个以宪法为统帅,以宪法相关法、民法商法等多个法律部门的法律为主干,由法律、行政法规、地方性法规等多个层次的法律规范构成的中国特色社会主义法律体系已经形成。中国特色社会主义法律体系的初步形成,也标志着人权保障的法律规范跃升为人权保障规范的主要形式。

2012年12月4日,习近平在首都各界纪念现行宪法公布施行三十周年大会上的讲话中指出,“党领导人民制定宪法和法律,党领导人民执行宪法和法律,党自身必须在宪法和法律范围内活动,真正做到党领导立法、保证执法、带头守法。”[2]他特别强调“必须依据党章从严治党、依据宪法治国理政”[2]。

2014年10月举行的中共十八届四中全会将全面推进依法治国作为研究主题,通过了《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》[3](以下简称“《决定》”),明确指出:依法治国是实现国家治理体系和治理能力现代化的必然要求。这意味着法律规范不仅是国家治理的主要规范形式,而且将成为主导规范形式。法律规范地位的提升将使四类治理规范的结构关系发生深刻变化。

四、依法治国背景下人权保障四类规范的重新协调

需要注意的是,法律规范成为人权保障的主导形式,并不意味着用法律规范完全代替其他规范,而是要在加强人权保障法律规范建设的同时,强化人权法律规范对其他规范的制约,完善法律规范与其他规范之间的联系。为了实施这一目标,需要建立和完善四个机制:

(一)人权法律规范的适时转变机制

为了使人权保障规范具有稳定性和法律约束力,需要将那些具有普遍性的且已经在实施中被证明比较成熟的人权保障规范适时转变为人权保障的法律规范。执政党规范中那些具有普遍性的人权保障内容,在获得广泛共识后,可以通过法定程序转变为国家法律规范。行政法规中那些具有普遍性的人权保障内容,在实施中被证明有效的,也可以通过法定程序转变为国家法律。地方法规中那些人权保障内容,如果被证明具有普遍的适用性,也可以考虑通过法定程序升格为国家法律。《决定》指出,要增强法律法规的及时性、系统性、针对性、有效性,形成完备的法律规范体系,健全有立法权的人大主导立法工作的体制机制,依法赋予设区的市地方立法权,完善立法项目征集和论证制度,加快完善体现权利公平、机会公平、规则公平的法律制度。这些都要求建立各种人权保障规范向法律规范的适时转变机制。

(二)人权法律实施的监督检查机制

法律规范的制定主体与实施主体是分离的。要使法律规范得到有效的实施,防止实施主体的行为偏离立法者的意图,需要建立严格的法律实施监督检查机制。立法机关应当设立专门的监督检查机构,对人权保障法律的实施情况予以严格的监督、检查。对于执行中出现的违背法律规范的行为应当及时追究责任。《决定》指出,法律的生命力在于实施,法律的权威也在于实施。各级政府必须坚持在党的领导下、在法治轨道上开展工作。要依法全面履行政府职能,推进机构、职能、权限、程序、责任法定化,推行政府权力清单制度。要建立高效的法治实施体系、严密的法治监督体系、有力的法治保障体系。特别是要健全宪法实施和监督制度,完善全国人大及其常委会宪法监督制度,健全宪法解释程序机制,完善检察机关行使监督权的法律制度,完善人民监督员制度。

(三)各类人权规范的细化补充机制

人权保障法律规范的内容是有限的,它只能对相关人权作出一般性的规定,而不能对细节作出更具体的规定,也难以考虑到地区间的差异。因此,需要用行政法规来具体规定人权保障的实施方式,用地方法规和规章来作出地方性的实施规定,还需要通过社会组织规范来细化对特定权利的保障形式。由于一些侵权行为会涉及到执政党的成员,因此也需要通过执政党内部的法规和规范性文件来约束党员干部的行为。中共十八届四中全会通过的《决定》明确指出,加强党内法规制度建设,完善党内法规制定体制机制,形成配套完备的党内法规制度体系,运用党内法规把党要管党、从严治党落到实处,促进党员、干部带头遵守国家法律法规。支持各类社会主体自我约束、自我管理,发挥市民公约、乡规民约、行业规章、团体章程等社会规范在社会治理中的积极作用。

(四)行政规范的合法性审查机制

建立依法治国的法治国家,要求确立和保障法律规范的重要地位。为了防止行政规范和社会规范偏离或违背人权法律规范的要求,需要对行政规范和社会规范建立严格的合法性审查机制。一旦发现有不符合人权法律规范要求的,应当及时作出纠正。《决定》指出,要健全依法决策机制,建立行政机关内部重大决策合法性审查机制。这是依法治国的重要环节,不仅适用于政策制定过程,而且需要进一步推向各类规范的制定过程。

参考文献:

[1]江泽民.高举邓小平理论伟大旗帜,把建设有中国特色社会主义事业全面推向二十一世纪——江泽民在中国共产党第十五次全国代表大会上的报告(1997年9 月12日)[C]/ /中国共产党第十五次全国代表大会文件汇编,北京:人民出版社,1997.

[2]习近平.习近平在首都各界纪念现行宪法公布施行三十周年大会上的讲话(2012年12月4日)[N].人民日报,2012-12-05(02) .

[3]中共中央.关于全面推进依法治国若干重大问题的决定[M].北京:人民出版社,2014.

本文责任编辑:林士平

Four Kinds of Norms of Human Rights Protection and Their Relations

CHANG Jian

(Human Rights Institute of Nankai University,Tianjin 300071,China)

Abstract:The norms for protecting human rights in China can be divided into four kinds in terms of the setters of the norms: the legal norms,the administrative norms,the social norms and the ruling party norms.With the advance of the strategy of ruling the country by law,the legal norms are becoming dominant norms of human rights protection.However,it doesn't mean to exclude other norms of human rights protection,but to establish the mechanisms that linking the legal norms and other norms,including the timely transformation mechanism,supervision mechanism,detailed supplementary mechanism and legitimacy review mechanism.

Key Words:Human Rights Protection; Legal Norms; Administrative Norms; Social Norms; Governing Party Norms

作者简介:常健(1957-),男,天津人,南开大学周恩来政府管理学院副院长,教授,博士生导师,南开大学人权研究中心(国家人权教育与培训基地)副主任,哲学博士。

基金项目:教育部国家人权教育与培训基地重大项目“市场经济初创时期各国人权发展道路比较研究”(12JJD820021) ; 2013年度国家社科基金重点项目“公共领域冲突管理体制研究”(13AGL005)

收稿日期:2014-11-08

文章编号:1001-2397(2015)02-0016-09

中图分类号:DF2

文献标识码:A

DOI:10.3969/j.issn.1001-2397.2015.02.03