多元一体:中国农村教育的价值取向

多元一体:中国农村教育的价值取向

廖其发

[摘要]我国农村教育的价值取向应是多元的,但这多元的价值取向之中又有根本,相互之间在根本价值取向的统摄之下,构成和谐统一的整体。具体地说,我国农村教育应该根据受教育者身心发展的需要,以全面提高受教育者德、智、体、美、劳等方面的综合素养为根本性的价值取向。与此同时,兼顾我国农村、城市乃至整个社会各个方面对于农村教育的价值诉求。在体现这一基本精神的前提之下,我国农村各类教育又应适当地体现出具有自身特色的价值取向。

[关键词]中国农村教育; 价值取向; 根本价值; 特殊价值; 多元一体

[收稿日期]2014-03-19

[基金项目]全国教育科学十一五规划2009年度教育部级重点课题“我国西部农村教育综合改革试验区发展有效模式研究”(编号:DGA090151)。

[作者简介]廖其发,西南大学教育学部教授、博士生导师,邮编:400715。

明晰和全面贯彻正确的价值取向,是我国农村教育健康发展的关键。这里所说的“价值”,其实质是“客体内在的属性、结构、功能等对主体的需要所具有的积极意义或有用性”。“所谓‘价值取向’,其实质就是主体在对客体的价值做出判断的基础上,对客体某些价值的选取或选择、追求或向往”[1]104。所谓农村教育价值取向,就是相关人士如研究者、决策者、教育者等在对农村教育所具有的各种价值的认识或判断的基础上,对其某些价值的选取或选择、追求或趋向。

学术界比较重视关于农村教育价值取向问题的研究或思考,凡是研究我国农村教育的文献,都会直接或间接地涉及农村教育的价值取向问题。但是,我在相关的数据库中,没有查到国外学术界专门研究这一问题的英文文献。而在我国,还有一些专门研究农村教育价值取向的文献。如,截至2014年1月,CNKI数据库收录了在题名中有“农村”“教育”“价值”“取向”四个关键词的期刊论文有31篇,硕士学位论文10篇。有少部分文献虽然题名中无“价值”“取向”二词,但主题与探讨农村教育价值取向密切相关。学术界关于农村教育价值取向的有代表性的观点有以下几种:农村教育城市化的价值取向[2-3];培养现代农民的价值取向[4-7];为三农服务或强农的价值取向[8-9];城乡融合或和而不同的价值取向[10-11];以人为本或回归本体的价值取向[12-13];回归人的生命与生活的价值取向[14];传承乡村文明或文化的价值取向[15]等。总之,学术界对农村教育的价值取向问题做了多方面的研究,取得了比较丰硕的成果,提出很多具有一定合理性的、有启发意义的观点。但是,相互间的观点有较大分歧。如何全面认识农村教育所蕴涵的内在价值?如何处理各种教育价值受益主体的价值诉求?各种价值诉求之间的辩证关系是什么?如何在教育实践中处理好各种价值取向的关系?是需要进一步研究的问题。与此相应,学术界的研究多停留在理论思辨的层面,如何拓展研究方法,以增强研究结论的科学性、可行性,也是需要重视的问题。因此,本文在文献研究、调查研究的基础上,对我国农村教育的价值取向的相关问题略作论述。

一、研究农村教育价值取向的基本思路

要研究农村教育的价值取向,需要根据以下一些基本思路来研究各种具体问题:

(一)明晰农村教育的概念

如果对事物的相关概念或范畴的内涵与外延的界定不同,对这一事物的认识必然会有所不同。学术界对农村教育有诸多界定,这是人们对农村教育价值取向认识不同的诸多原因之一。本文所说的农村教育主要是指有农、林、牧、副、渔业等涉农产业及从事这些产业的农民的县(县及相当于县的区、市、旗等县级区域的总称,下同)或县所辖的区域的教育,但重点是指农民居住的乡村的教育。之所以如此界定,是因为在县域内的教育中,除了村教学点而外,县镇与乡村之间的教育往往交织在一起,难以分清。但既然讲农村,当然其中的主要地域又是只有农民生活、生产其中的乡村。也就是说,本文所思考的中国农村教育是中国所有的有农、林、牧、副、渔业等涉农产业及从事这些产业的农民的县或县所辖的区域的教育整体,但又注意关注只有农民居住的乡村的教育。

(二)明晰农村教育的价值主体及其价值诉求

农村教育价值的客体毫无疑问就是农村教育。但是,农村教育价值的主体是什么?不一定是所有人都完全清楚的。因此,在讨论农村教育价值取向问题时,首先需要明确农村教育的价值主体。

可以说,农村教育的价值主体具有多元性,分别有农村学生或农村受教育者、受教育者的亲人特别是家长、本地农村社会或农村人群、本县域与本省域的社会或人群、全国社会或全国民众、全世界或全人类等。除农村学生或受教育者个体以外的各种群体,统称为社会。但是,社会或群体本身又分为不同的利益集团。所有这些个体与不同的群体,都与农村教育有着或近或略远的联系,都有可能而且应该分享农村教育所产生的利益,都是农村教育的价值主体,都对农村教育有自己的期望或需求。各类农村教育价值主体之间对于农村教育的价值诉求的某些方面可能是相通的,但某些方面有可能是对立的甚至有些情况下是严重对立的。在各类价值主体中,以农村学生或受教育者为第一主体,但农村学生个人与社会又有着千丝万缕的联系,二者之间密不可分。在整个社会对于农村教育的价值诉求方面,又体现在社会的政治、经济、文化、社会等领域的发展对于农村教育的需求。由于农村教育价值主体的复杂性、各类价值主体对于农村教育需要的复杂性,就构成了认识和处理农村教育价值问题的复杂性。

(三)坚持马克思主义的唯物辩证的思想方法

由于认识和处理农村教育价值问题的复杂性,因此,要正确认识并合理处理我国农村教育的价值取向问题,需要讲究科学的思想方法。我认为,我们应该坚持马克思主义的唯物辩证法。马克思主义的唯物辩证法的内容很多,在认识和处理农村需要特别重视以下一些思想观点或思想方法:

1.全面的观点。也就是说需要全面考察各类教育价值主体对于农村教育的需求及这些需求的合理性,以便为全面处理各类价值主体的需求之间的关系奠定基础。

2.联系的观点。即不能将各类农村教育价值主体对于农村教育的需求孤立起来加以认识和处理,要客观辩证地认识相互之间的内在联系,农村受教育个体与社会之间的内在联系等。

3.发展变化的观点。社会是发展变化的,各类农村教育价值主体随着时代的发展变化而对农村教育的价值需求也必然会有所变化,农村教育本身也在发展变化。因此,在认识和处理农村教育价值取向问题时,需要以发展变化的观点来把握全国特别是农村的发展变化及变化的趋势,以及各类教育主体对于农村教育的需求的发展变化和农村教育的发展变化。

4.对立统一的观点。唯物辩证法认为,事物的矛盾既是对立的,但在一定范围内也是统一的。对于农村教育价值取向问题来说,各类价值主体之间的需求或价值诉求既是对立的,但在一定的条件下,一定的范围内又是可以统一的,我们不能采取非此即彼的绝对对立的态度来处理各类价值主体对于农村教育的需求之间的关系。

5.适度的观点。唯物辩证法认为,事物的量变超过了一定的度,就会引起事物的质变。因此,在处理农村教育价值取向的各种矛盾关系的时候,需要把握好度,使相关的认识更加合理,更加合乎实际。

(四)理论研究与实证研究乃至与历史研究相结合

农村教育价值取向本身既是一个理论问题,同时也是一个现实问题。因此,研究这一问题需要理论研究与实证研究相结合。一方面,需要在一定理论指导之下,对相关问题进行比较深入的理论分析。但另一方面,要使这种理论研究符合实际,需要对社会特别是农村社会、农村教育要有比较深入的了解,对人们关于农村教育价值取向的认识或需求要有比较深入的了解,这就需要调查研究等实证性的研究。农村教育的历史十分悠久,在其价值取向上必然积累了丰富的经验教训。要使关于农村教育价值取向的研究更加符合实际,需要尽可能借鉴历史上积累的经验教训,这就需要对相关历史进行了解甚至研究。如果能够使这几个方面的研究有机结合,对农村教育价值取向的研究会更加全面和科学。

(五)观点乃至论述应当适当结合抽象与具体

我们研究或讨论农村教育的价值取向,并不是只供学术象牙塔中的少数几个人欣赏,而是要给农村教育的实践者以实际的参考。因此,关于相关问题的讨论,既要有一定的抽象性,使其能够提纲挈领,便于人们把握其要领,但是其抽象程度又不能过高,需要有一定的具体性或可操作性,以便于人们理解和操作。

二、关于农村教育取向的调查结果

为全面了解农村教育各方面的情况,包括人们对于农村教育价值取向相关问题的认识,2010年以来,我亲自带领助手对东中西部的11个省、直辖市、自治区的17个县级区域进行了比较广泛的调查研究,以实地考察、问卷调查、个别访谈、集体座谈及文献收集与分析为主要方式。我的合作者还在全国另外的10个省、自治区及上述11个省市区的的20多个县级单位现场作了问卷调查。其中,整理座谈记录17万多字。我们在全国现场发放问卷3000份,收回有效问卷2912份。在填写问卷的被调查者中,一般教师2205人,教育管理干部242人,其他身份者465人。在地域分布上,东中部898人,其中,一般教师778人,教育管理干部59人,其他61人;西部2014人,其中,一般教师1427人,教育管理干部183人,其他404人。

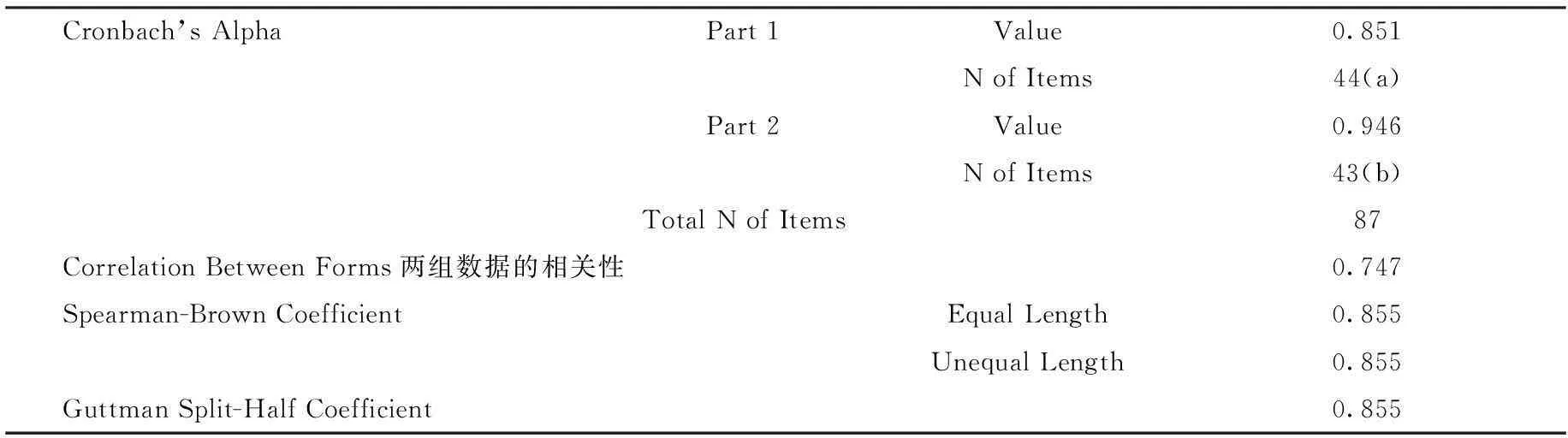

该问卷的信度检验数据如下:内部一致性系数(Cronbach’s Alpha)=0.940。折半信度(split-half reliability)的数据如表1。

表1 Reliability Statistics(可靠性统计或检验)数据表

从上述数据可以看出,各项检验值都大于0.7。因此,本问卷的调查数据具有很高的可信度。

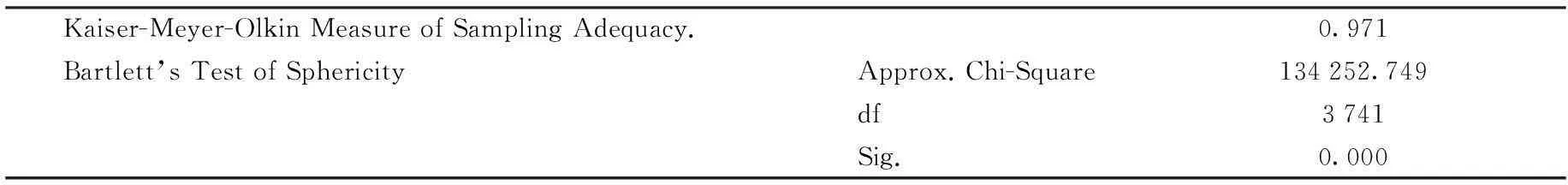

同时,本问卷的设计是由本人召集课题组主要成员及相关专家反复研讨多次,并且在试用修改的基础上定型的。本问卷的填写主要是由我本人及我的助手、合作者亲临现场发放,监督被调查者在现场完成的。其结构效度检验数据如表2。

表2 KMO和Bartlett’s检验数据表

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy为0.97,远远大于0.5;Bartlett’s Test of Sphericity中的Sig为0.000,达极其显著的水平。说明经结构效度检验证明,本问卷具有极高的效度。

以下内容为关于人们对于部分农村教育价值取向问题的认识的调查结果报告。

(一)关于农村教育前三位的目的或价值取向的调查数据

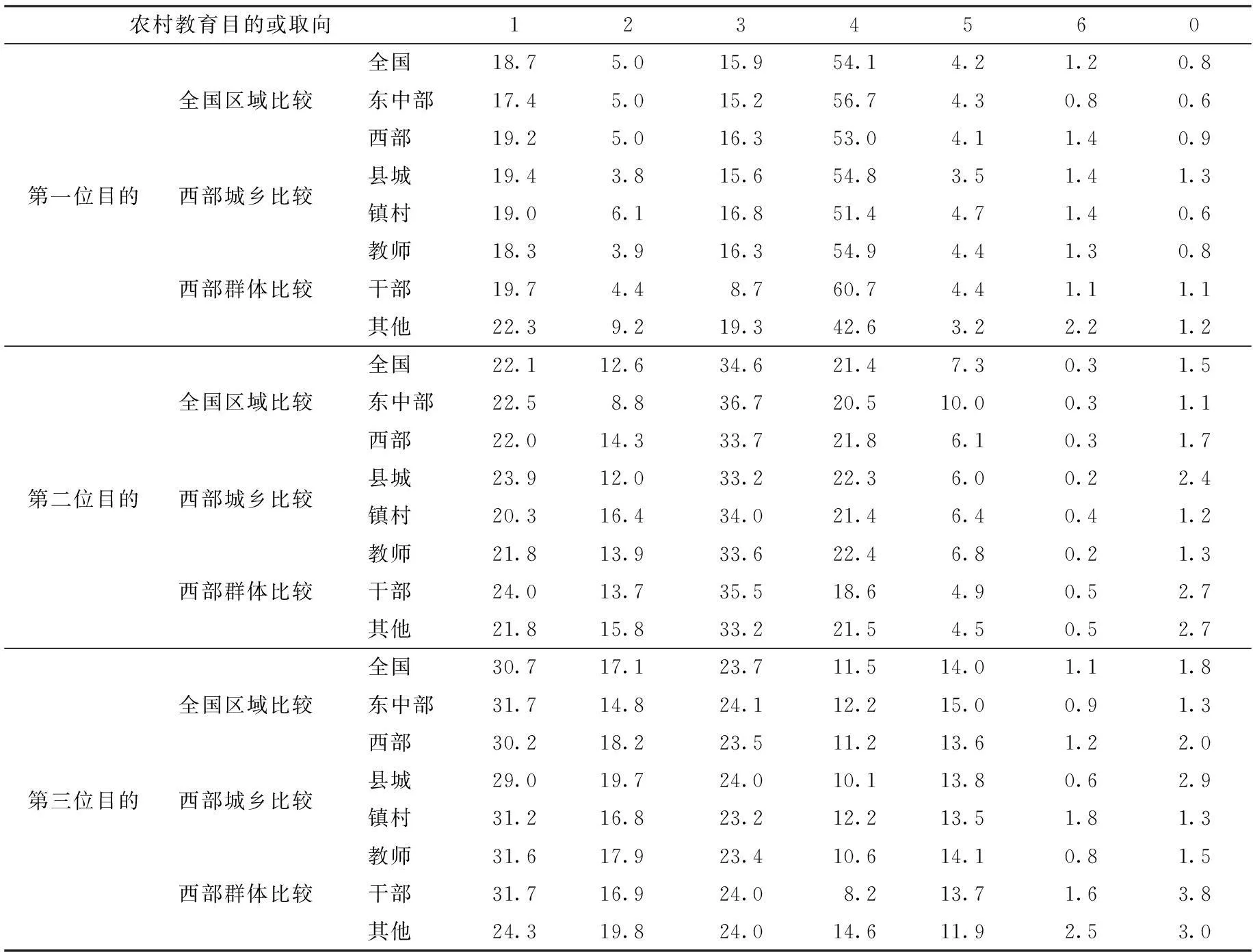

我们向全国的被调查者询问了这样一个问题:“您认为就农村教育的整体而言,发展农村教育前三位的目的(或价值取向)应该是什么?”要求被调查者根据自己的观点在所列的或自己增添的备选答案中选出其重要程度居前三位的目的或取向,并按第一位重要或最重要、第二位重要或很重要、第三位重要或较重要的程度排序。被调查者回答的主要统计数据如表3。

表3 关于农村教育前三位的目的或价值取向的调查数据表 %

注:本表第一行的数字所代表的含义如下:1.促进当地经济发展(为本地培养经济建设人才、参与当地经济建设等);2.促进全国经济发展(如为全国经济建设培养人才等);3.提升社会精神文明水平;4. 全面提高当地受教育者的整体素质(德、智、体、美、劳等方面的素质);5.为高一级学校输送生源;6.其他(被调查者填写自己的观点);0.为未填或未回答这一问题。其下的各行数据为全部被调查者或某一部分被调查者选择该项评价占同类被调查者总数的百分比。

从表3可以看出,全国的被调查者,无论是西部还是东中部的被调查者,县城还是镇村的被调查者,其身份无论是干部还是一般教师,大多数人都认同农村教育的第一位目的或第一位价值取向在于全面提高当地受教育者的整体素质或全面提高农村受教育者德、智、体、美、劳等方面的素质。而选择第二位目的或价值取向虽没有任何一项选择占压倒性的优势,但相对而言,提升社会精神文明水平在各类人群的各种选择中居于前列。第三位目的或价值取向也有多种选择,但促进当地经济发展(如为本地培养经济建设人才,参与当地经济建设等)在各种选择中居于前列。而第一位的排序选择中,选择本选项的人数比例达18.7%,比选择提升社会精神文明水平这一选项的人数比例高2.8个百分点。说明人们对这一目的或这一取向的重视。

此外,全国的被调查者在第一位目的或价值取向的选择中,有5.0%的人选择了促进全国经济发展。有4.2%的人选择为高一级学校输送生源。还有1.2%的人做了有别于上述几种选择的选择,如全面提高民族素质,提高国民素质,培养学生解决实际问题的能力等。

(二)关于“为农”与“为城”两者之间关系的调查数据

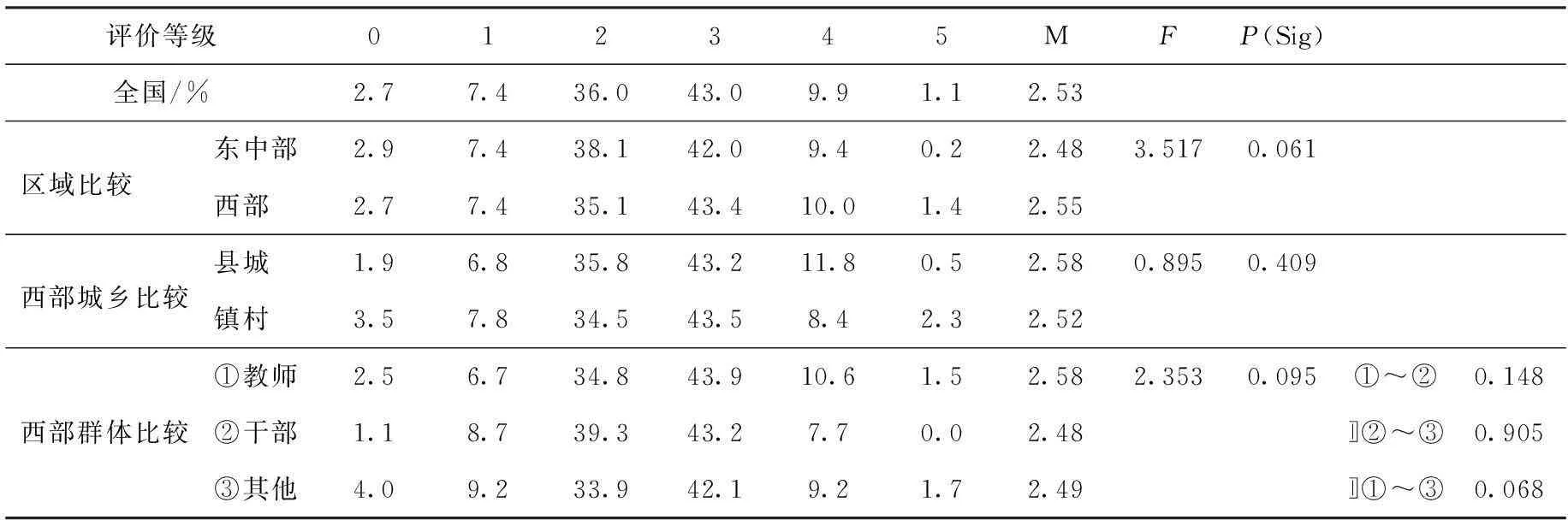

我们向全国的被调查者询问了这样一个问题:“你认为就农村教育整体而言,在‘立足农村,培养农村所需要的人才’和‘以城市取向为中心,为城市化培养人才’两者之间的关系应当是什么?”,调查结果的基本统计数据如表4。

表4 关于“为农”与“为城”两者之间关系的调查数据表

注:第一行数字的含义如下:0. 未填或未回答这一问题; 1.农村教育应该完全“立足农村,培养农村所需要的人才”; 2.农村教育应该以“立足农村,培养农村所需要的人才”为主,以“以城市取向为中心,为城市化培养人才”为辅; 3.农村教育在“立足农村,培养农村所需要的人才”和“以城市取向为中心,为城市化培养人才”两者的重要性基本相当; 4.农村教育应该以“以城市取向为中心,为城市化培养人才”为主,以“立足农村,培养农村所需要的人才”为辅; 5.农村教育应该完全“以城市取向为中心,为城市化培养人才”。 其下的各行数据为全部被调查者或某一部分被调查者选择该项评价占同类被调查者总数的百分比。M:平均评价等级。F:方差检验值。P(Sig):显著性水平校验值。P≤0.001,表示相互之间的比较呈极其显著的差异。0.001

上述调查结果表明,在全国的被调查者中,有43.0%的人认为农村教育在“立足农村,培养农村所需要的人才”和“以城市取向为中心,为城市化培养人才”两者之间的重要性基本相当,其所占比例在各项选择的比例之中居第一位,东中部与西部之间、西部县城与镇村之间的被调查者选择这一选项的人数比例都最高,与此相应,一般教师和干部选择这一选项的人数也最高。全国的被调查者选择农村教育应该以“立足农村,培养农村所需要的人才”为主,“以城市取向为中心,为城市化培养人才”为辅的人数比例为36%,在各选项的人数比例中居第二位。东中部与西部之间、西部县城与镇村之间的被调查者、西部干部和一般教师选择这一选项的人数比例都居第二位,特别是东中部的被调查者和西部干部身份的被调查者选择这一选项的人数比例最高,分别达到38.1%和39.3%,其他地区和其他身份的被调查者选择这一选项的人数比例在35.0%左右。此外,在全国的被调查者中,有9.9%的人认为农村教育应该以“以城市取向为中心,为城市化培养人才”为主,以“立足农村,培养农村所需要的人才”为辅,有7.4%的人选择农村教育应该完全“立足农村,培养农村所需要的人才”。另外有1.1%的人选择农村教育应该完全“以城市取向为中心,为城市化培养人才”。此外,还有2.7%的人对这一问题未做出自己的回答。其平均选择等级全国为2.53,东中部为2.48,西部为2.55,西部县城为2.58,镇村为2.52,一般教师为2.58,干部为2.48,都介于第二选项与第三选项之间。东中部与西部之间的差异水平接近显著,县城和镇村之间没有差异。教师和干部之间的选择也没有差异。

(三)关于农村普通中小学在“为升学做准备”和“全面培养学生的基本素质”之间的关系的调查数据

我们向全国的被调查者询问了这样一个问题:您认为农村普通中小学在“为升学做准备”和“全面培养学生的基本素质”之间的关系如何?调查结果的基本统计数据如表5。

表5 关于“为升学做准备”和“全面培养学生的基本素质”之间的关系的调查数据表

第一行数字的含义如下:0. 未填;1.农村普通中小学应该完全“为升学做准备”;2.农村普通中小学应该以“为升学做准备”为主,以“全面培养学生的基本素质”为辅;3.两者同等重要,相辅相成;4.农村普通中小学应该以“全面培养学生的基本素质” 为主,以“为升学做准备”为辅;5.农村普通中小学应该以“全面培养学生的基本素质”为唯一目标或取向。

在全国的被调查者中,有46.4%的人认为农村教育应该以“全面培养学生的基本素质”为主,“为升学做准备”为辅,在选择各选项的人数比例中居第一位,这在东中部与西部的被调查者、西部县城与镇村的被调查者之间、一般教师和干部之间,选择此项的人数比例都最高。在全国的被调查者中,有31.1%的人选择的是两者同等重要、相辅相成,其人数比例在选择各选项的人数比例中居第二位。东中部和西部、西部县城和镇村的被调查者中的一般教师和干部选择此项的人数比例都居第二位。此外,全国有9.8%的人认为农村普通中小学应该以全面培养学生的基本素质为目标,有9.4%的人认为农村普通中小学应该以“为升学做准备”为主,以“全面培养学生的基本素质”为辅。另外有2.0%的人认为农村普通中小学应该完全“为升学做准备”,1.1%的人认为农村普通中小学应该以“全面培养学生的基本素质” 为唯一目标或取向。还有1.3%的人对这一问题没有回答。其平均选择等级全国为3.49,东中部为3.48,西部为3.49,县城为3.53,镇村为3.43,教师为3.52,干部为3.62,东中部和西部之间没有显著差异,教师和干部之间也没有显著差异,但县城和镇村之间差异极其显著,这表现在西部镇村的被调查者有更多的人选择农村普通中小学应该以“为升学做准备”为主,以“全面培养学生的基本素质”为辅,比县城高出4.5个百分点,另外,西部镇村的被调查者在选择农村普通中小学应该完全“为升学做准备”人数比例略高,高出县城1.6个百分点。说明少部分镇村的被调查者更倾向于农村普通中小学应该完全“为升学做准备”。

(四)关于农村中等职业教育“以培养学生进入工业、服务业等二、三产业的素养为主要任务”的合理性的调查数据

在我们的调查中,向被调查者询问了这样一个问题:“您认为农村职业学校教育(职业中学教育等)‘以培养学生进入工业、服务业等二三产业的素养为主要任务’的观点合理吗?”其基本的统计数据如表6。

表6 关于农村中等职业教育“以培养学生进入工业、服务业等二、三产业的素养为主要任务”

第一行数字的含义如下:0. 未填;1.非常合理;2.比较合理;3.一般;4.不太合理;5.不合理。

在全国的被调查者中,认为这一观点非常合理的人数比例为10.8%,比较合理的人数比例为52.7%,认为合理性一般的人数比例为20.7%,认为不太合理的人数比例为12.3%,认为不合理的人数比例为2.2%,另有1.3%的被调查者对此未做出回答。其平均选择等级全国为2.38,东中部为2.41,西部为2.37,西部县城为2.35,镇村为2.39,一般教师为2.36,干部为2.26,这几类调查者之间的选择都没有显著的差异。这一调查结果表明,人们对这一观点的合理程度的认同度较高,但也有许多人对这一观点的认同度较低,甚至有很多人明确反对这一观点,说明这一观点虽然有较大的合理性,但还有一定的缺陷。

(五)关于农村成人教育(包括社区成人教育)“以提高成人的生产能力和精神文明水平为主要任务”的合理性的调查数据

在我们的调查中,向被调查者询问了这样一个问题:“您认为农村成人教育(包括社区成人教育)‘以提高成人的生产能力和精神文明水平为主要任务’的观点合理吗?”,基本的统计数据如表7。

表7 关于农村成人教育(包括社区成人教育)“以提高成人的生产能力和精神文明水平为主要任务”

注:第一行数字的含义如下:0.未填;1.非常合理;2.比较合理;3.一般;4.不太合理;5.不合理。

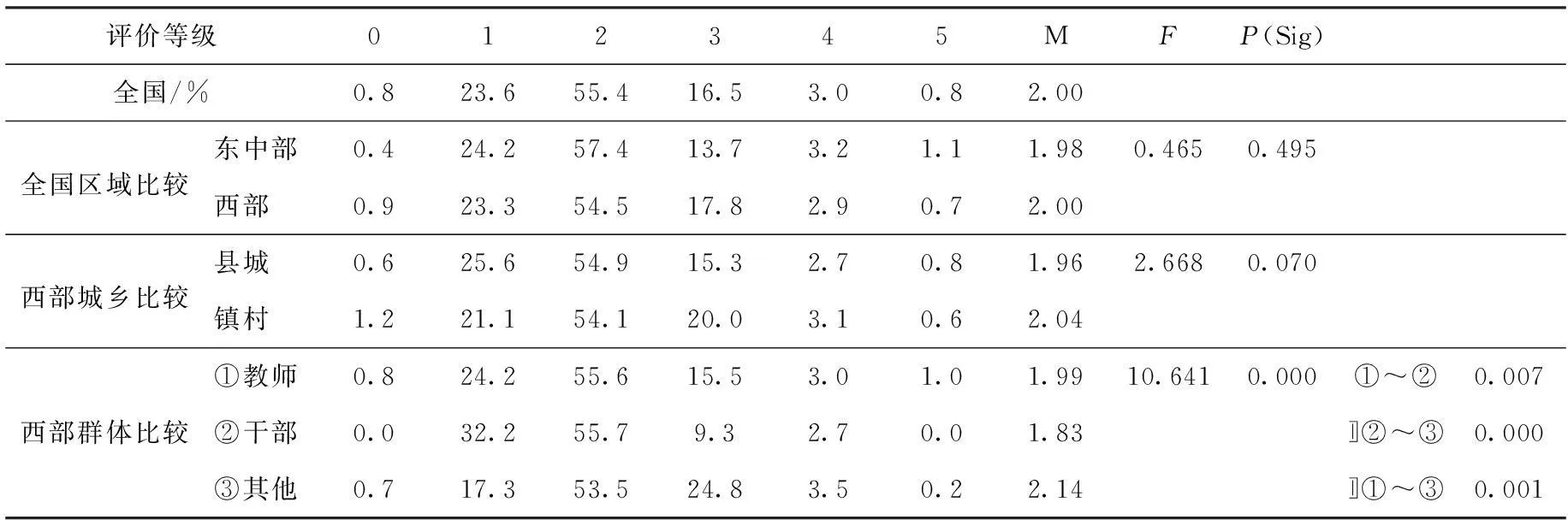

在全国的被调查者中,认为这一观点非常合理的人数比例为23.6%,比较合理的人数比例为55.4%,认为合理性一般的人数比例为16.5%,认为不太合理的人数比例为3.0%,认为不合理的人数比例为0.8%,另有0.8%的人对这一问题没有做出回答。其平均选择等级为2.00。东中部和西部的被调查者、西部县城和镇村的被调查者之间的选择没有显著差异,而教师和干部之间的选择有明显的差异,主要差异为干部认为比较合理的人数比例明显高于教师,高出8.0个百分点,而教师认为一般的人数比例又高出干部6.2个百分点。总体来说,人们对这一观点的认同度很高。

(六)关于人们对学前教育阶段“适当地对儿童进行识字、读书、识数、初步的计算等方面的教育”的认可度的调查数据

表8 关于人们对学前教育阶段“适当的对儿童进行识字、读书、识数、初步的计算等方面的教育”的

注:第一行数字的含义如下:0. 未填;1.非常赞成;2.比较赞成;3.无所谓;4.不太赞成;5、极不赞成。

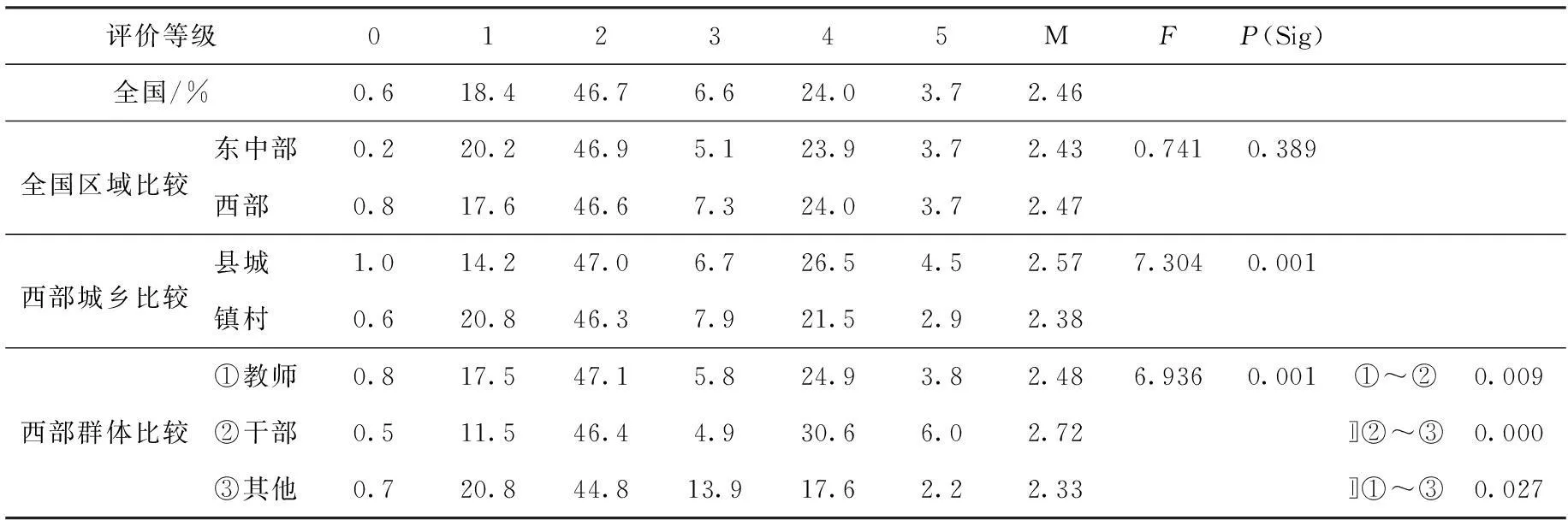

从表8可以看出,在全国被调查者中有18.4%的人非常赞成这一观点,有46.7%的人比较赞成这一观点,二者之和达到全国被调查者的65.1%,认为无所谓的占6.6%,不太赞成的占24.0%,极不赞成的人数比例为3.7%,后两者之和为27.7%,另有0.6%的人未回答这一问题。其平均选择等级全国为2.46,东中部为2.43,西部为2.47,西部县城为2.57,镇村为2.38,教师为2.48,干部为2.72。东中部和西部的被调查者之间的选择没有显著差异。西部县城和镇村之间的被调查者差异非常显著,镇村的被调查者对这一观点的认同度更高。一般教师和干部之间的差异非常显著,一般教师对这一观点的认同度更高,但各类被调查者的平均等级略接近比较赞成。与此同时,也有超过四分之一的被调查者对这一观点倾向于否定,说明被调查者之间的认识总体来说有较大分歧,但倾向于赞同的人为大多数。

三、讨论与结论

根据前面所讲的研究思路,借鉴学术界的相关研究、参考调查研究的基本数据,以及我对教育的一般价值取向问题的思考及其他相关问题的综合思考,我认为农村教育价值取向的特点可以总体地概括为“多元一体”。

我这里所谓的“多元”,指农村教育的价值取向应该多元化。也就是说,要兼顾各类价值主体对于农村教育的价值需求。所谓“一体”有两层意思:其一是指在这多元的价值取向之中,有一个主体的价值取向或根本的价值取向,由这一主体的或根本的价值取向统摄或统率其他的价值取向;其二是指这多元的价值取向相互之间并不是完全割裂的,相互之间应该构成一个有机的整体。这犹如人的身体,虽有躯干与四肢之别,但它们本身是一个有机的整体,如果将其割裂开来就不能成为一个完整的人。同样,如果将农村多元的价值取向完全割裂开来,甚至绝对对立起来地作出非此即彼的选择,它也不是农村教育的价值取向的整体。下面对多元一体的农村教育价值取向略作具体论说。

(一)我国的农村教育价值取向应当遵循我国教育价值取向的一般原则

农村教育属于我国教育事业的一部分,它理应遵循教育事业发展的一般规律,应该追求教育的一般的价值取向。关于教育的基本的价值取向问题,我在《论我国教育改革与研究的价值取向》一文中有专门的论述,核心观点是个人的价值取向与社会的价值取向、本体的价值取向与工具的价值取向的辩证统一。认为应该“全面考察各种教育受益主体对于教育的需要,全面认识教育潜在的价值,全面认识教育的条件,尽可能充分地挖掘和发挥教育的潜在价值,尽可能比较充分地开发人的身心发展的有益潜能,以最大限度地满足从个体到不同群体的不尽相同的合理的教育需求,这是教育改革与研究的价值取向的根本”。在这一核心观点之下,其下又有若干具体观点或具体的教育价值取向原则[1]107-114。也就是说,教育的价值取向既是多元的、又应该是统一的。中国农村教育价值取向必须遵循中国教育的一般价值取向原则,但又要适当凸显农村教育的特色。

(二)“全面发展农村受教育者德、智、体、美、劳等方面的综合素质”是我国农村教育根本性的或本体性的价值取向

某些研究者和绝大多数的被调查者都认为,全面提高农村受教育者的整体素质是农村教育的第一位的目的或第一位的价值取向,这种观点反映了农村教育的本质。因为农村教育的主要任务是育人,同时农村教育的受教育者也是农村教育的第一价值主体,其他价值主体的教育需求要通过培育受教育者的相关素质,才能得到体现。因此,充分地开发受教育者身心发展的有益潜能,全面提高农村受教育者的德、智、体、美、劳等方面的综合素质,或是农村受教育者的身心比较充分地、健康地、合度地、全面地、和谐地发展,是农村教育的最根本的价值取向,或者说是本体性的价值取向。这一根本性的价值取向是统摄或统率整个农村教育价值取向的主体,这就意味着农村教育在任何时候都要特别注重全面培养或全面发展学生德、智、体、美、劳等方面的综合素质。要注重引导学生逐步形成正确的人生观、价值观、世界观、政治观、道德观,养成良好的思想道德品质和行为习惯、健康的心理素质等思想道德素养。要注重学生广博的知识、多方面的技能的获得、各种能力的养成,特别是要培养他们较强的做事能力、适应能力、创新能力,以提升其智慧素养。与此同时,要为学生提供一定条件,引导学生的身体获得健康的发育,健壮的成长。要使学生养成高尚的审美情趣,获得科学的审美知识,发展较强的审美能力。要使学生养成热爱劳动、重视劳动价值的思想感情,勤于劳动的劳动习惯和基本的参与生产劳动的知识、经验、技能和能力等。总之,使学生的素养获得多方面的发展,从而使其能够适应现在还不可预知的未来社会的发展变化,成为未来社会的积极的、有效率的参与者,使他们现在和未来的生活更加丰富,其生命更具价值、更具活力,这是农村教育价值取向之根本。

⑥泄流渠防护形式确定。泄流渠进口尽量布置防护措施,边坡可采用钢筋石笼(铅丝笼)或就地采用大块石进行防护。为形成冲刷条件,渠道出口边坡和渠底可不进行防护。如唐家山泄流渠设计局部采用铅丝笼进行防护。

在尽可能比较充分发现、发挥受教育者个体身心发展有益潜能、全面培养或全面发展受教育者的综合素质的过程中,要特别重视或尽可能满足受教育者个人一般的教育需求和合理的特殊的教育需求,要兼顾受教育者个人当下生活的充实与为未来生活做准备的教育需求,要兼顾受教育者实现当下生命价值与未来生命价值的教育需求,从而使每个受教育者德、智、体、美、劳等方面的综合素质获得真正的全面发展。

(三)兼顾其他价值主体的教育需求

由于学生或受教育者个体与社会各方面有着千丝万缕的联系,根本不存在完全脱离社会的纯粹的孤零零的个体。因此,学生或受教育者如何全面发展?发展的方向如何?发展的内容和品质如何?既要受农村学生或受教育者个体的多方面的发展需要的制约,同时还要受到社会各方面的影响和制约,特别是要受到其他相关的价值主体的价值诉求的制约。因此,在追求农村教育的价值时,既要充分满足受教育者个人身心发展需要这一个人的价值需要或本体的价值需要,还要尽可能满足受教育者个人之外的其他价值主体对于农村教育或农村受教育者的比较合理的价值诉求或社会性的、工具性的价值诉求。

1. 充分满足农村人群和农村经济社会发展对于教育的合理需要

一些研究者强调农村教育应当“为农服务”或“为三农服务”,很多持其他观点的人也未完全排斥三农对于农村教育的需要。而问卷调查发现,有一部分被调查者很重视农村教育为农村经济建设服务的需要等。可以说,这些观点值得重视。因为农村教育本在农村,理应为农村各方面的发展和农村人口的教育需要服务。同时,无论未来社会如何发展,我国将永远需要农业的高度发展,与此相应,农村、农民也将永远存在。因此,如何提高我国未来的农民的素质,提高我国未来的农业生产的发展水平,提高我国未来农村生活的质量,将是一些永远需要解决的问题。农村教育既然是农村的教育,应该责无旁贷地为我国未来的农村解决这些问题作出自己的贡献。而要解决这些问题,关键在于在全面提升受教育者综合素养之时,有意识地培养受教育者关心农村、热爱农村、热爱农业、热爱农民、热爱农业生产的思想品质和相关的情感,在此基础上,适当地通过相应的实践活动,让他们了解农村,了解农村的生活、生产与文化,掌握非常基本的农业生产知识和技能,获得参与农村生活、生产的基本经验,从而在未来社会需要之时,他们可以心情愉快地、卓有效率地参与农村各方面的建设,从而促进我国未来农村社会的健康发展。

2. 充分满足我国社会政治、经济、文化、社会等方面的建设包括我国城镇化建设对于农村教育的合理要求

在调查研究中发现,很多被调查者十分重视我国农村教育要为我国社会精神文明建设服务,还有一些被调查者强调要为全国经济建设服务,学术界的部分研究者不同程度地重视农村教育要为我国的城市化发展服务。这些观点,都有不同程度的合理性。我国未来农村发展的命运如何?与我国社会政治、经济、文化、社会等方面的建设发展水平如何密不可分。只有后者得到了高度的发展,才能为前者的发展提供多方面的条件。与此同时,我国社会、政治、经济、文化、社会等方面的发展,需要农村教育为其提供丰富的人力资源。比如说,未来我国社会的政治建设人才、经济建设人才、文化建设人才、社会建设人才包括科技人才等方面的人才,应该有很大一部分来自于农民家庭的子女。我国城市化和城镇化的推进也必将使我国农村社会的相当一部分人口融入城市或城镇,全身心参与城市化或城镇化建设的进程。因此,农村教育必须为我国社会各方面的发展,包括为城市化建设的发展服务。

我国的农村教育在满足社会各方面的发展对于教育的需求之中,要特别注重充分满足我国社会精神文明建设对于农村教育的要求,这是被调查者们非常看重的一个问题,其重要程度甚至仅次于全面培养或提高受教育者的综合素质。之所以如此,是因为社会精神文明的发展有非常重要的价值。它不仅能够为社会包括农村社会的政治、经济、文化等各方面的发展提供精神支持,而且能够使整个社会更加和谐,使受教育者和其他人群的生活更加充实和美好。因此,农村教育应遵循“育人为本、德育为先”的原则,把“立德树人”作为农村教育的根本任务之一。需要努力提升学生的精神境界,要以良好的校风、教风、学风,良好的道德风尚来影响社会,从而引领社会的精神文明建设向更高的水平发展。

在考虑农村教育的各种社会价值取向或者说在满足农村受教育者个人之外的其他价值主体对于农村教育的价值诉求时,需要坚持以下价值取向原则:国际性与民族(指中华民族)性相统一,以民族性为本;全民性与大众性相统一,以大众利益为本;大众教育与精英教育相统一,以大众教育为基;兼顾全国的统一需要与地方的特殊需要,以全国的统一需要为主;兼顾教育公平与效率的统一,以教育公平为本;创新性与科学性相统一,以科学性为本[1]112-114。此外,要使“为农”与“为城”相统一,但以农村人口特别是农村受教育者的教育需要为本。使“为农”与“为城”相统一,也是大多数被调查者和部分学者所重视的观点。

(四)适当体现农村各类教育的价值取向的特色

无论农村的基础教育、职业教育,还是继续教育或成人教育,在其价值取向方面都当服从于教育和农村教育的基本的价值取向。这可以说是各级各类教育的共性。但是,各级各类教育也有其特殊性。因此在其价值取向方面应该在坚持统一性的前提下各有其特点。

1. 农村普通中小学教育应当使应试教育与素质教育相统一,同时适当渗透职业教育的因素,适当培养学生“为农”的素养

可以说,考试在将来仍然是甄别学生相关素质的重要方式,我国未来的中等学校、高等学校招生标准之一仍旧是考试成绩。中小学生及其家长将来仍旧会希望通过学生考得较好的成绩,能够获得进入高一级学校特别是条件较好的学校继续深造的机会。因此,高一级学校通过考试这种方式来选拔学生的现象将在很长的时期之内继续存在。与此相应,应对这种考试的教育也就是应试教育,也必将长期存在。中小学校帮助学生很好地应试,仍旧是必不可免的任务。也就是说,未来的农村教育需要兼顾学生应试的需要。但是,这种应试教育必须服从于学生整体素质的全面提高这一根本取向。要尽可能使二者高度地统一起来。也就是说,要通过全面提高学生的综合素质来提高学生的应试素质。前面的调查结果显示,有46.4%的被调查者倾向于农村普通中小学应以全面培养学生的基本素质为主、以为升学做准备为辅,有31.1%的人认为两者同等重要、相辅相成。这也说明,农村普通中小学在特别重视全面提高学生基本素质的同时,也要适当兼顾应试或为升学做准备的需要。此外,农村中小学学生在未来进入社会时要从事某种职业,有部分学生甚至中学毕业就要进入职业领域。为使学生未来进入职业领域时更加顺利,需要使他们在学校期间接受初步的职业素养的培养,以便中学毕业时初步具备正确的职业态度、职业知识、技能与能力。特别是作为农村的中小学学生,应当有“为农”的准备,要初步具备热爱农村、农业、农民,热爱劳动的思想情感,具备很初步的从事农业的知识、技能与能力。为此,农村中小学应当适当渗透职业教育的因素,适当培养学生“为农”的素养。

2.农村职业学校既要将培养学生进入工业、服务业等二三产业的素养为重要任务,又要将培养学生从事农业的素养作为重要任务

在全国的被调查者中,虽然多数人比较赞同“农村职业学校教育(职业中学教育等)以培养学生进入工业、服务业等二三产业的素养为主要任务”的观点,但也有35.2%的被调查者对这一观点的认同度较低或持反对态度。由此说明,这一观点虽然重要,但并不完善。应该说,农村职业教育需要为我国各行各业的发展培养职业技术人才。或者说,需要把农村的职业学校学生培养成为能够满足我国各个行业建设需要的职业技术人才。其中,需要处理好一、二、三产业对于农村职业学校或职业教育在人才需求方面的矛盾。随着农村剩余劳动力转移的需要和我国二三产业发展不断扩大的对人才的需要,农村职业学校或职业教育应该大力地为二三产业的发展培养所需要的职业技术人才。但是,作为农村的职业学校或职业教育来说,理应适当关注农村经济社会发展对于人才的需求,为农业的发展培养技术人才是农村职业学校或职业教育应该承担的重要任务。至于各个职业学校在一二三产业人才的培养方面有何侧重,则应该根据本地和全国产业发展的实际需要及自身的培养能力来定。有些学校可以以培养农业技术人才为主,有些学校可以以培养二三产业的职业技术人才为主。但是,即使是以培养二三产业的职业技术人才为主的农村职业技术学校、专业都应当培养学生热爱农村的思想情感,并初步培养学生从事第一产业所需要的知识技能与能力等方面的素养。以便在未来社会需要时,可以顺利地从事第一产业。

3. 农村成人教育应该以全面提高农村成人的综合素质,特别是生产能力和精神文明水平为其价值取向

农村成人已经生活在农村,他们的生产能力如何,对于他们参与社会生产的效率乃至自身家庭生活的质量都有重要影响。因此,农村成人教育的主要任务之一,或者说主要取向之一应该是帮助农村成人提高其生产能力。农村社会的和谐,精神文明水平的提升,取决于农村社会成员,特别是成人的精神素养。因此,农村成人教育的重要任务和价值取向之一就是在于通过提高农村成人的精神发展水平来提升农村社会乃至全国的精神文明发展水平。这两种取向都很重要,全国的被调查者对此的认同度也很高,故需要给予高度的关注。当然,除了这两种取向以外,还需要提高农村成人的其他方面的素养。比如说,生活的素养,身体的素养等。也就是说,全面提高农村成人的综合素质,特别是生产能力和精神文明水平是农村成人教育的最核心的价值取向。

4. 农村学前教育在使儿童顺应自然地、生动活泼地、健康地生活与成长的同时,应该适当地对儿童进行识字、读书、识数、初步的计算等实体性的文化的启蒙教育

我国的学期教育的基本取向是生活的、自然的。也就是说在儿童的生活中自然成长,这应该说有一定的道理。因为幼儿的身体与心理特别的孱弱,故应该给予特别的呵护,使儿童在非常愉悦的环境中获得比较健康的成长。但是,幼儿的学习潜力非常强,适当的实质性文化教育如采取游戏等儿童喜闻乐见的方式,引导儿童适当的识字、读书、识数、计算等及寓于其中的文化素养的启蒙教育有助于儿童智慧的发展。

对于是否应该适当地对儿童进行识字、读书、识数、初步的计算等实体性的文化的启蒙教育,全国的被调查者有争议,非常赞成和比较赞成这一观点的人达到全国被调查者的65.1%,占大多数,但不太赞成的占24.0%,极不赞成的人数比例为3.7%,其余的人或认为无所谓或未回答这一问题。我认为,中国从古到今有非常多的成功案例或实践经验证明,在幼儿阶段采用适当的方法,在其可接受的或游刃有余的范围内适当地对儿童进行识字、读书、识数、初步的计算等及寓于其中的文化的启蒙教育,不仅是完全可能的,而且对儿童的发展也有重要的作用,这将为他们未来精神与智慧的发展奠定坚实的基础[16-17]。因此,幼儿教育必须克服纯粹的自然主义的价值取向,需要适当地发挥教育的作用,适当地开展实质性的科学文化教育,从而使他们的心智能够获得更高水平的发展,应该是未来我国农村幼儿教育的一个重要的价值取向,也是我国教育体制改革特别是培养体制改革的一个重要的突破口。

总之,我国农村教育应该以全面提高学生的德、智、体、美、劳等方面的综合素养为根本性的价值取向。同时兼顾我国农村、城市和整个社会的各个领域的发展对于农村教育的价值诉求。在体现这一基本精神的基本前提之下,农村各类教育又应当适当地体现出自身的特别的价值取向。也就是说,农村教育的价值取向本是多元的,但这多元的价值取向之中又有根本,相互之间在根本的价值取向的统摄或统率之下,应该构成和谐统一的整体。

[参考文献]

[1]廖其发.论我国教育改革与研究的价值取向.西南大学学报(哲学社会科学版),2011(1):107-114

[2]王剑,冯建军.对我国农村教育城市市化的审视.教育发展研究,2005(15):22-24

[3]王兆林.反思与前瞻:城市化进程中的农村教育.教育探索,2006(5):30-32

[4]陶行知.中国乡村教育已根本改造//陶行知全集编辑委员会.陶行知全集(第1卷).成都:四川教育出版社,1991:100-101

[5]许邦官.论农村教育的价值取向.教育研究与实验,1991(1):17-21

[6]杨昌江,吴吉轩.论民族地区农村教育的价值取向:民族教育研究,1994(4):25-29

[7]黄白.农村基础教育的价值取向:培养新型农民.广西民族大学学报(哲学社科版),2008(1):171-174

[8]洪俊.农村义务育课程改革的价值取向——兼论农村教育必须坚持为“三农”服务.东北师范大学学报(哲学社会科学版),2006(4):136-142

[9]洪俊.强农:农村教育应然的价值取向.中国农村教育,2013(10):8-10

[10]鲍传友.论现代视阈中的农村基础教育价值取向.教育理论与实践,2005(3):28-31

[11]邬志辉,马青.中国农村教育现代化的价值取向与道路选择.中国地质大学学报(社会科学报),2008(6):58-62

[12]田夏彪,张琼.回归本体:论我国农村教育的价值取向.昆明理工大学学报(社会科学版),2009(8):87-93

[13]籍莹.我国农村教育的价值取向研究.西南大学硕士学位论文,2011

[14]墨晓佛.农村教育价值取向的现实考量.东北农业大学学报(社会科学版),2010(5):53-57

[15]刘铁芳.重新确立乡村教育的根本目标.探索与争鸣,2008(5):56-60

[16]廖其发.论我国的学制改革.西南师范大学学报(哲学社会科学版),2004(2):86-93

[17]廖其发.借鉴传统 全面创新——关于根本改进幼儿教育、小学教育培养质量的思考//“学校变革与教师发展:历史、理论与方法”国际学术会议论文集.中国上海:教育部人文社科重点研究基地华东师范大学基础教育改革与发展研究所.2009.11.21:72-89

Diversity in Unity: Value Orientation of Chinese Rural Education

Liao Qifa

AbstractThe value orientations of Chinese rural education should be diverse but there are an essential among these diverse value orientations. Each of these value orientations constitute harmonious and unified whole under the fundamental value orientation. Specifically, rural education in our country should take improving the educators’ comprehensive development of moral, intellectual, physical, aesthetics and labor education all-roundly as fundamental value orientation according to the educators’ developmental needs of body and mind. At the same time, we must give consideration to rural areas, cities and even the whole society’s value appeal for rural education. On the premise of embodying the basic spirit, all levels of rural education in our country should appropriately embody its’ own characteristic value orientation.

Key wordsChinese rural education; Value orientation; Fundamental value; Particular value; Diversity in unity

(责任编辑:陈世栋)