傣族佛幡艺术符号类型研究

果霖,苟双晓,张雪萍,张天会,徐人平(.云南农业大学工程技术学院,云南昆明6500;.重庆文理学院美术与设计学院,重庆4060;.昆明理工大学机电工程学院,云南昆明650500)

傣族佛幡艺术符号类型研究

果霖1,苟双晓2,张雪萍1,张天会1,徐人平3

(1.云南农业大学工程技术学院,云南昆明650201;

2.重庆文理学院美术与设计学院,重庆402160;

3.昆明理工大学机电工程学院,云南昆明650500)

[摘 要]傣族原始宗教化、原始宗教佛教化、佛教傣族全民化,三位一体,深深地贯穿于傣族的历史和文化生活中,而傣族佛幡作为民族文化的载体鲜活地呈现了这一文化交融的现象。从符号指称对象的角度,即从图像符号、指示符号和象征符号三种类型进行研究,将有助于认识和理解绚丽而神秘的傣族佛幡艺术符号。傣族佛幡艺术作为一种图像符号,在内容上多取材于大自然,以客观自然物的生态形状为原型进行仿生、演变等,具有仿生性;又由于织锦佛幡编织工艺按纵横(斜)向的数学规律整合处理,并对图像进行适形简化抽象,傣族佛幡在形态上多为几何形。傣族佛幡艺术作为一种指示符号,传达、展现和宣扬了南传上座部佛教的教义精髓和佛教思想,具有指示教育性;根据材质和工艺,可以区别不同地区的佛幡,具有指示区分性。傣族佛幡艺术作为一种象征符号,佛幡上有佛塔、殿堂和亭阁等建筑物图案,主要用于宗教仪式,具有宗教的神圣性,是一种神圣的象征符号;其用鲜活的生活与景物阐释宗教内涵,充满世俗味和人间情,是一种世俗的象征符号。

[关键词]傣族佛幡;艺术符号;仿生性;几何性;图像符号;指示符号;象征符号

[DOI]10.3969/j.issn.1009-3729.2015.05.019

在傣族的历史上,以祖先崇拜、自然崇拜、灵物崇拜为主的原始宗教,作为傣族的原生宗教,与傣族原始社会、原始先民有着密不可分的联系,是傣族创世思想和文化艺术的源头。随着社会的发展,佛教作为一种比原始宗教更加先进的文化开始进入到傣族人民生活中,并得到迅速的传播与发展。但原始宗教留下的深深烙印并没有因此而磨灭,反而在南传上座部佛教传入之后,与之相互渗透、相互交融,形成了傣族原始宗教化、原始宗教佛教化、佛教傣族全民化的局面,并贯穿于傣族的历史和文化生活中。傣族佛幡作为民族文化的载体,鲜活地呈现了这一文化交融的现象[1],因此,研究傣族的佛幡艺术符号,对研究傣族的历史文化具有重要意义。

研究傣族佛幡艺术符号的类型,是理性解读傣族佛幡艺术的一条重要途径。探讨傣族佛幡艺术符号的类型,可以更好地了解傣族佛幡艺术的表现形式、内涵意义、结构要素及其相互关系。傣族佛幡艺术符号的分类方法是多种多样的,根据所用媒介的特点,可将其分为性质符号、单一符号和规则符号;根据符号的解释关联性,即从符号取得意义的性质,可将其分为名辞符号、命题符号和论证符号;根据其表现内容,可将其分为自然类符号、生活类符号和装饰类符号;根据符号指称的对象,可将其分为图像符号、指示符号和象征符号。由于在傣族佛幡艺术视觉符号的研究中,我们关注的不是把什么当作符号,而是创作符号的方式,因此从符号指称对象的角度,即从图像符号、指示符号和象征符号三种类型进行研究,将有助于认识和理解绚丽而神秘的傣族佛幡艺术符号[2]。以往对傣族佛幡的研究或是从其工艺制作手段和题材内容等方面对其进行分类,或是探讨其纹样的类型与艺术特点,较少从符号学角度对傣族佛幡艺术展开分类研究。鉴于此,本文拟在探讨傣族佛幡艺术符号的类型基础上,探析傣族佛幡艺术的表现形式、内涵意义,以期为傣族佛幡艺术研究提供参考。

一、傣族佛幡艺术是一种图像符号

图像符号是通过“形象相似”的模仿或图似存在的事实,借用原已具有意义之事物来表达它的意义[3]。这是一种原始的意义表达方式,直接、简单、清晰、明了,表达性强,识读性好,因此人类的原始艺术都竭力使用大自然的原始形象,表达所欲代表的意义。傣族佛幡艺术即是如此,其作为一种图像符号,具有以下两个显著特征。

1.仿生性

傣族佛幡表现的内容多种多样,几乎涉及生活的方方面面,但都具有一个共同的特征:仿生。傣族佛幡反映的内容与其居住环境密不可分,即取材于大自然,以客观自然物的生态形状为原型,再对其进行仿生、演变、推理、扩展、适形等,以形成图像符号的基本素材,并以此为基础,应用白、红、黑、蓝、绿、棕等各种鲜艳的色线,编织出诸如孔雀、大象等动物类纹饰,寺庙、亭塔等建筑类纹饰,以及树木、花草等植物类纹饰。

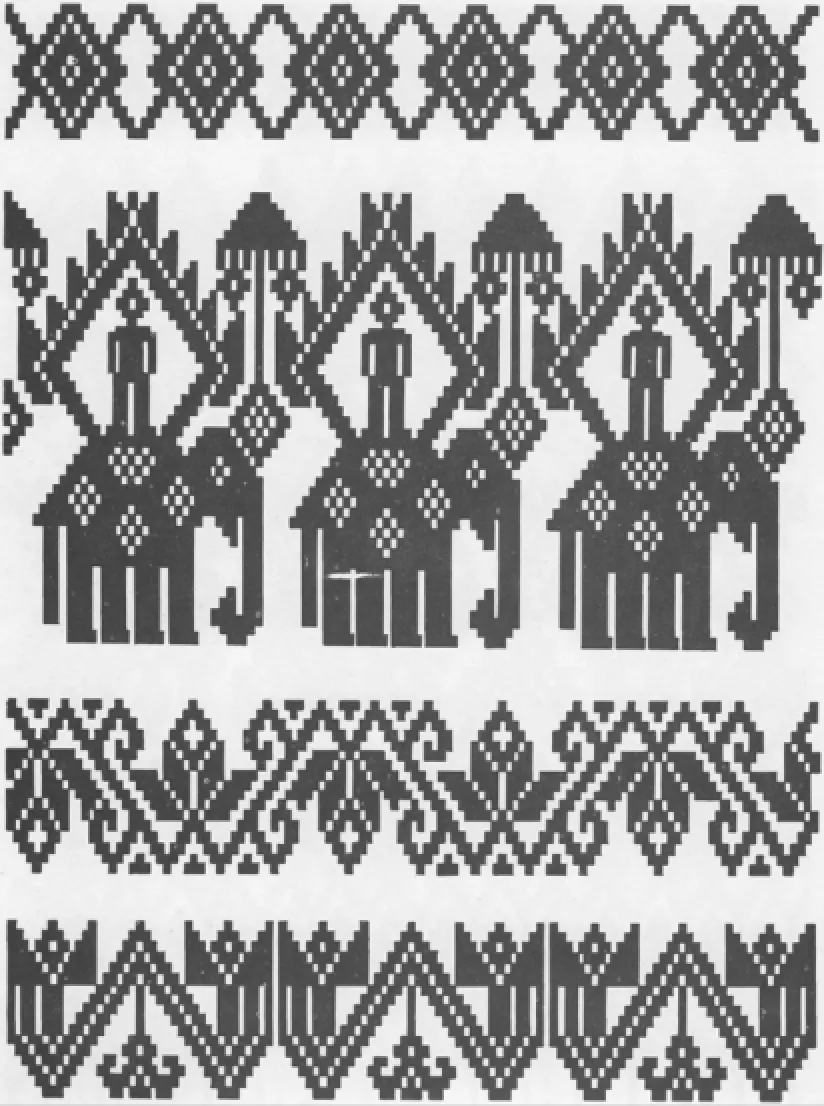

孔雀纹(见图1)是傣族佛幡中最常见的一种图案。孔雀在傣族地区是美丽和吉祥的象征,其典故又来源于佛教的教义故事:在释迦牟尼成佛之前,他的四个兄长不相信其能成佛,并与其打赌,在释迦牟尼成佛之后,其兄长便履行诺言,赌手者缺手,赌头者成龙,赌身者成凤,赌尾者成孔雀。因此,孔雀在佛教中有告诫教徒对佛祖要信任、虔诚,否则就会受到惩罚之寓意[1]。而傣族佛幡中的孔雀纹则又是仿生的结果,据说景洪坝子历史上曾经是成千上万孔雀聚居的地方,因此,西双版纳被称为“孔雀之乡”。傣族佛幡中的孔雀纹是傣族信徒经过长期的观察总结,将孔雀最引人注目的部位(头冠和屏羽)进行夸张处理、其他部位缩略简化而形成的。高高昂起的头部、张开散布的羽尾,活灵活现地表现出孔雀的特征,并使孔雀的美丽得到了充分的展示[4]。

乘象纹(见图2)是对傣族人乘象出行的艺术写照。在傣族地区,象纹不仅在原始宗教中经常出现,而且在佛教中大象是普贤菩萨的坐骑,是忠诚、和善、友好的象征,也作为神兽在佛教的教义中出现,它是原始宗教和南传上座部佛教的承载体[1]。另外,象纹也反映了傣族一定时期的社会风俗和历史事实。傣族自古就崇拜象,并有养象之习俗,早在唐朝傣族即有养象以耕田的记载,而宋代以后傣族又有以乘象为贵的风尚。乘象纹图案中的象驮宝塔房或象驮颂经亭等纹饰,俨然就是过去“乘象出巡”场面的记录和重现,显得威风凛凛,富贵高雅。这样的仿生图像在其他地区是找不到的。

图1 傣族孔雀纹

图2 傣族乘象纹

2.几何性

傣族佛幡在形态上可以说是形形色色的,但其最大特点可以归属为几何性,特别是对于织锦佛幡来说。几何学从数学的角度来研究物体的形状、大小、位置,以及点、线、面、体的性质,几何形图像符号就是运用几何关系作为基本配置协调关系、遵循美学原则、体现形式美的规律、以几何学的排列和组合方法作为基本构成方法而形成的图像符号。

傣族佛幡图像符号(特别是织锦佛幡图像符号)的几何性基于以下两个方面的原因。一是织锦佛幡的工艺特点。织锦佛幡是通过经线与纬线的线型交叉编织而成的,巧妙利用色线的拼接组合来表现事物的色彩、形态、肌理等纹样符号信息。因此在织锦佛幡的织造工艺条件下,比较容易使用那些以45°及其倍数角构成交或转折的直线条,比较容易形成那些色彩对比清晰明确的图像符号。例如,马脖子和身体成90°或135°方向的衔接,多采用侧面剪影式、在大的实体面积中(如马身体部分)加些点的处理方法,避免出现跳经过多而导致的超长浮纬,继而影响牢度。这种按照工艺性和实用性而采用的艺术处理手法,可以说是形成织锦佛幡图像符号的几何性和装饰手法的重要原因。因此根据织锦编织工艺,按照纵横(斜)向的数学规律加以整合处理,形成了诸如直线(竖直线、横直线、斜直线)、弧线、曲线、圆圈、方形、菱形、三角形等兼具仿生与简洁明快特征的图像符号。二是适形简化抽象的结果。傣族佛幡图像符号不仅注意形似,更强调神似,其处理方法是一个适形抽象的过程:为了适应织锦工艺的技术特点,常常对于真实图像抽象简化,对其作出相应的形态变化,进行一定的形体调整,从而得到简洁明快的几何图像。然而其语义传达仍然是建立在指示和象征基础上,图像发生扭曲,甚至是变异,具象符号随着形态的变化而变化,但是对于内涵来说,适形抽象并不会影响对其内在神似的表达。例如,对于织锦绕线板单位纹样符号,在简化抽象过程中,有的框架趋于方形,有的框架趋于菱形,但无论是方形框架还是菱形框架,均不会影响绕线板这一图像符号的语义表达。

二、傣族佛幡艺术是一种指示符号

指示符号具有逻辑类似性,即通过因果逻辑,在时间、空间和逻辑上构成指涉关系,使人明白其内在意义。傣族佛幡指示符号同样具有逻辑类似性,其在表面形式与所表达的语义内涵之间存在着逻辑关系和实质性关联。从指示功能的角度来看,傣族佛幡艺术既是具有指示教育性的指示符号,也是具有指示区分性的指示符号。

1.指示教育性

傣族佛幡指示符号的特殊性源于宗教活动形成的指示教育性及其指示教化性效果,主要体现在傣族佛幡的特殊用途上。傣族佛幡在现实社会中常被用于朝供与祭祀佛祖,是南传上座部佛教最常见的和信徒供佛赕佛用得最多、最引人注目的悬挂式艺术品。根据佛教教义:通过赕佛可以洗刷个人犯下的罪行,并且多赕多得福,少赕少得福。这种图案精美的傣族工艺品在祭佛赕佛的同时,都极大限度地通过构图来传达、展现和宣扬南传上座部佛教主张的“行善积德、赕佛升天”的教义精髓和佛教思想。这种赕佛宗教活动的规定性,以及“行善积德”的指示教化作用,使得佛幡在形式与意义之间形成了必然的逻辑关系。

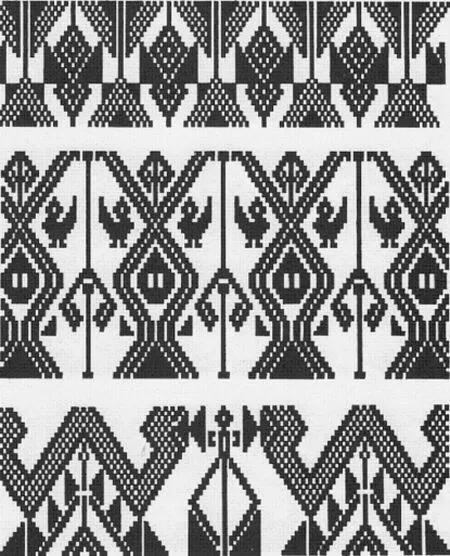

傣族佛幡(见图3、图4)一般为长条形,多数宽度为20~35 cm,长度从数米到十余米不等,上织花纹图案,绚丽多彩,是佛教信徒拜佛祭佛、祈求吉福、表达心愿的一种承载物,是佛教信徒对贝叶经中所载历史、典籍、文学故事等内容的艺术化解读,同时也是南传上座部佛教对佛教信徒进行指导宣传教育的一种方式[5]。

根据傣族佛幡的题材内容,可以将其宣传教化的主题分为以下三类。

第一类是劝导信仰虔诚,一心向佛。用一切方式敬佛颂佛,赞颂至高无上的佛祖,崇拜佛祖,要求信徒始终严格遵照佛祖的修习言教,将佛祖的本生故事融入到傣族的民间神话传说中,在内容上经常以《释迦成佛图》《佛祖在菩提树下传经》《五位佛祖》《众僧聚会讲经图》等佛教故事、佛教典故、佛教教义为题材,在表现方式上或者直接出现佛祖形象,并以象征佛的菩提树、大青树、莲花、花蔓作为陪衬;或者以佛塔、佛寺等佛教建筑作为象征;或者用传说中佛的化身和使者的孔雀、大象等吉祥物进行表示。总之,时时刻刻、随时随地把佛(或佛祖)放在宣传的中心地位。

图3 傣族佛寺长幅佛幡

第二类是告诫因果报应,一心从善。以因果关系劝告人们弃恶从善,时时不忘赎罪,以求来世安宁美好。按照佛祖的说教进行修行,在具体的实践中主张自我解脱、自我拯救,以达到自身的解脱[6]。最典型的是根据经书《坦力落》绘制的“天堂地狱图说”佛幡。按《地狱变相》的内容,将画面分成上中下三格:上格,绘天堂,凡十六层,其上又有一最高的境界;中格为执法之诸神,据死者生前的善恶,判其上天堂或下地狱;下格面积最大,以示“天堂门窄,地狱路宽之意”[7]。这些内容的宗旨都是劝人要寂静苦修、赕佛积善、修行来世,如果今世不布施、不行善,来世将受到打入地狱、转生成为饿鬼畜牲的惩罚。人只有在现实中克服自身的种种欲望,修到最高层次———阿罗汉,才能得道。在苦中才能获得拯救,也只有从不断循环的死与生的轮回中才能获得解脱,并且达到“涅?”。

第三类是明示慈悲为怀,一心求和。借佛经故事、神话传说对信徒进行善性劝说,宣传佛教慈悲济世、关爱生命、热爱和平、追求和谐的基本要义,告诫信徒要有一颗宽容、忍让之心[8],争取人心和善、家庭和睦、社会和谐、世界和平。这些佛经故事主要来源于《中国贝叶经全集》第1卷汉译本《佛祖巡游世界》(即经典著作《帕召列罗》),里面既有许多佛祖在不同转世期间的故事,也有“维先塔纳善施”“佛祖过海传教”“舍生饲虎”“五位佛祖”“佛法斗妖魔”“佛祖悟道成佛”等充满了佛教色彩的故事,除了宣扬佛教的力量外,其最重要的目的就是直接进行佛教文化中的伦理道德观教育。取材于神话传说的有“白牛公主”“孔雀公主”“葫芦信”“召树屯”召相勐”“娥并与桑洛”等故事,同样一心求和,宣传和谐、乐施好善,起到净化心灵、教化信徒的作用。

图4 傣族佛寺图案佛幡

2.指示区分性

指示符号的重要功能是其指示区分作用,即向受众展示某种意义或信息,区分某些情况或类别,识别某个空间或时间。傣族佛幡艺术的指示区分性体现在其可以根据材质和工艺,区别不同地区的佛幡,如临沧地区的刺绣佛幡、德宏地区的剪纸佛幡、西双版纳的傣锦佛幡。

临沧地区的刺绣佛幡,傣语称作“董”,其基本特点是明快艳丽。“董”的内容往往是佛经故事,按故事的情节精选出四个画面,用四幅连环画的形式来连续表达。其方法是每个画面用两块高9 cm、宽21 cm的刺绣片,正反两面订在一块高130 cm、宽21 cm的缎面的下端,不同色彩的绸缎剪成锯齿形钉在两侧装饰,艳丽的丝坠下垂在刺绣片的下端,色彩配置讲究强烈明快,大多选用朱红、桔黄、中铬黄等暖色调作底,整张刺绣片又用银线和金线绣上各种纹样轮廓线作边,以达到单纯中显得丰富、对比中求得和谐的效果。

德宏地区的剪纸佛幡,傣语称作“幌”,其基本特点是生动淳朴。长幌悬挂于佛寺院内十几米高的凤尾竹高杆上,竿头有的是用各种彩色剪纸、绸布等精心制作的华丽彩亭、宝盖加以装饰,目的是为了祈福;有的是用素白色的纸扎作为装饰,目的是为了追念亡灵。形似飘带,形式多样,不拘一格,在佛寺中随风飘扬,散发出一派佛意,被认为是灵魂通向天堂的阶梯,成为傣族佛寺的一种象征,也是傣族的一种精美的工艺品。

西双版纳的傣锦佛幡,傣语称作“焕”,其基本特点是精美考究。“焕”一般宽35 cm,长约150~170 cm,悬挂于寺内大殿佛的两侧,成对配置,也有的长达数丈,从寺庙顶一直拖垂到地。纹样内容极为丰富,编织技艺十分精湛,装饰画面多与佛教有关,以佛塔建筑为主,配以各种与佛教传说有关的人物,以及有吉祥意义的动物、植物,还有亭台、楼阁等,其纹样结构、图案造型、色彩搭配等均可以说是集傣锦精华之大成[4]。

由于材质、加工工艺的不同,傣族佛幡在纹样、构成、色彩上表现出极大差别,呈现出艺术符号的指示区分性功能。

三、傣族佛幡艺术是一种象征符号

象征是用具体事物表示某种抽象概念或思想感情的一种认识方法。象征符号与其代表的对象之间并没有相似性或存在性的关联,它们之间既无因果相承的关系,也无必然或内在的联系,其表征方式仅仅建立在社会约定或人们共同意向的基础之上,是基于传统原因而约定俗成代表某一事物的符号。

傣族佛幡艺术符号不仅是傣族展示美的形式,同时也是傣族历史文化的载体。傣族佛幡中的每种动物、植物纹样都隐藏着一个优美动听的故事传说和古风遗迹,每一个图案纹样都具有一定的象征意义。英国人类学家科恩把象征符号分为两种:一种是神圣的象征符号,另一种是世俗的象征符号[9]。傣族佛幡艺术中同样存在着这两种象征符号。

1.神圣的象征符号

德国宗教哲学家鲁道夫·奥托在《论神圣》一书中把“神圣”定义为“是一个宗教领域特有的解释范畴与评价范畴”[9]。傣族宗教祭祀用品佛幡上有佛塔、殿堂和亭阁等建筑物图案,因为这些是供奉于神的象征符号,主要用于宗教仪式,有其宗教的神圣性,绝对不能应用于家庭日用品上。傣族佛幡上还有许多与佛教相关的象征符号,如象征吉祥、圆满的五树六花(五树:槟榔树、大青树、铁刀木、菩提树和贝叶棕,六花:黄姜花、文殊兰、鸡蛋花、黄缅桂、睡莲、地涌金莲),这些都是傣族佛教文化的象征物和代表物。用纹样来代替文字作为象征符号,用于宗教仪式,目的是让佛徒不忘佛祖的教诲,具有特殊的神圣性。对这些神圣的象征符号的创造、制作、传承,以及应用,表达了傣族佛幡视觉符号的独特性和艺术性。

2.世俗的象征符号

“世俗”与“神圣”这一概念如出一辙,都与宗教有着直接的关联。根据《韦伯斯特大辞典》的解释,“世俗”一词的意思是“属于或关于现世和尘世事物的,与教会和宗教事务相区别”,世俗化就是宗教对社会生活各方面丧失影响的过程,表明人类社会的各个领域逐渐摆脱宗教的阻碍而日趋理性化[9]。

傣族佛幡艺术虽然具有宗教属性的一面,但南传佛教艺术本身并不像大乘佛教和藏传佛教教条冷漠地刻画阴森的宗教氛围,而是用鲜活的生活与景物阐释宗教内涵,因此傣族佛幡符号也有充满世俗味和人间情的另一面。身处气候温热、水源充足、土地富饶、风光秀美的西双版纳和德宏地区的傣族不缺乏鲜活的生活与景物,加之民间创作活动的普及,活跃了傣族人民的文化生活,也不断地启发着傣族民间艺术家的思维活动,他们创作出的佛幡图案不仅是单纯地摹仿自然景物,也是对生活的新认识,同时也加进了手工艺者许许多多的主观想象和希望的成分,这使得傣族佛幡符号有了丰富的寓意性和象征性。

例如,傣族佛幡中的孔雀文化符号,是综合生存环境、风土人情和历史发展等多种因素而形成的。傣族居住地区气候适宜、雨量充沛、雨林茂密,适宜热带动物生息繁衍。历史上傣族就有饲养孔雀的习惯,尤其是景洪地区孔雀较多,有“孔雀巢入空树上”之说,因此被称为“景咏”(孔雀城)。长期以来,傣族人民一直认为孔雀美丽、善良、智慧、吉祥,把孔雀作为自己民族精神的象征,并且认为,孔雀沐浴时,总要抖落羽毛上的水珠,水珠落在动物身上,就健美长寿,六畜兴旺;落在地上,明年就五谷丰登,因此对它怀有虔诚的崇敬之情。

在傣族佛幡中还有许多用大自然里的动植物形象来表达美丑、象征善恶的世俗象征符号,如高洁的荷花、亭立的槟榔、艳丽的睡莲、庄重的大象、威严的麒麟、圆润的蕨菜……这些象征符号与其所处的生产生活环境和世俗社会环境密切相关,是傣族社会劳动生活的反映,表达着人们对和平幸福的美好追求与向往,并应用于世俗礼仪中。

四、小结

傣族佛幡艺术符号按视觉符号对象的关联性可以分成图像符号、指示符号和象征符号三种类型。对于符号的类型来说,这三种符号的概念是有明确定义的。但对于具体问题,这三种符号类型的分类并非泾渭分明、一成不变的,只不过是强调符号对象关联性的重点不同:图像符号是强调符号与其表达对象之间的形态相似性(二者有相似性关系);指示符号是强调符号与其表达对象之间的逻辑联系性(二者有存在性关系),既不是由于形似也不是由于社会习惯或约定,而是由于二者之间存在的因果逻辑联系;象征符号是强调符号与其表达对象之间的约定俗成性和“非理据性”(二者有任意性关系),是意指性联系。

从符号的划分来说,这三种符号类型的划分具有一定的相对性。从不同角度,可以把一个符号划分为不同的符号类型。例如,傣族菩提双鸟纹的织锦(见图5),从符号对于对象的模拟性质上来说,其具有仿生的几何性,是一种图像符号;从符号与其表

图5 傣族菩提双鸟纹织锦

达对象之间的逻辑联系上来说,其既有指示区分性,又有指示教育性,长期服务于南传上座部佛教,是一种指示符号;从符号与其表达对象之间的约定俗成性上来说,尤其是菩提树纹样,寓意佛主释迦牟尼的“说法”,象征圆满、吉祥,又是一种神圣的象征符号。

正因为如此,傣族佛幡艺术符号可以通过图像符号、指示符号和象征符号等不同的符号类型来传达不同的意义。

[参 考 文 献]

[1] 井菲,郝云华,赵媛媛.西双版纳傣族织锦及其在现代服饰设计中的运用[J].中国报业,2012(16):32.

[2] 徐恒醇.实用技术美学[M].天津:天津科学技术出版社,1995:54-59.

[3] 胡飞.工业设计符号基础[M].北京:高等教育出版社,2007:94-98.

[4] 钟茂兰.民间染织美术[M].北京:中国纺织出版社,

2002:71-72.

[5] 伍琼华.民族文化传承的基石———中国南传佛教壁画在民族教育中的作用[J].思想战线,2007(6):74.

[6] 牛军.云南少数民族宗教文化与审美[M].北京:中国社会科学出版社,2002:200-208.

[7] 欧阳磊.西双版纳傣族佛寺壁画的艺术形式[J].大众文艺,2012(17):205.

[8] 吴之清.贝叶上的傣族文明:云南西双版纳南传上座部佛教社会研究[M].北京:人民出版社,2008:122-128.

[9] 龚锐.圣俗之间———西双版纳傣族赕佛世俗化的人类学研究[M].昆明:云南人民出版社,2008:1-2.

[通讯作者]张天会(1973—),女,云南省镇雄县人,云南农业大学副教授,博士,主要研究方向:民族民间工艺、民族艺术。

[作者简介]果霖(1986—),男,云南省昆明市人,云南农业大学讲师,硕士,主要研究方向:民族民间工艺、设计艺术。

[基金项目]云南省哲学社会科学规划项目(QN2014085);教育部人文社会科学研究一般项目(13YJC720049)

[收稿日期]2015-07-02

[文章编号]1009-3729(2015)05-0103-06

[文献标志码]A

[中图分类号]J528