科学合理的制度可降低大学生转专业中存在的风险

孙作俤

(宁德师范学院教务处,福建宁德 352100)

科学合理的制度可降低大学生转专业中存在的风险

孙作俤

(宁德师范学院教务处,福建宁德 352100)

近年来,随着国内高校逐渐放宽转专业的限制条件,转专业已成为普遍现象.文章分析了大学生转专业的动因,剖析了转专业存在的诸多风险,并在部分高校转专业制度现状的基础上,提出了一些转专业制度上的参考意见和建议.

转专业;动因;风险;管理制度

近年来,随着我国高等教育理念及政策的发展,转专业已成为普遍现象,在校大学生转专业的动机也成为热门话题.转专业政策对于大学生是重新选择专业的机会,有利于大学生个性的发展,尊重学生的兴趣,有益于增强其学习动力.纵观转专业制度的发展,2002年复旦大学率先放开了本科生转专业的限制条件,在这一年就有244名学生转专业成功.在福建,厦门大学是转专业制度改革的先驱,2003年开始加大对转专业的改革力度,到了2004年转专业人数甚至达到了同年招生人数的9%[1].在此之后,随着国家政策导向作用及我国高校教育教学理念的发展,国内高校转专业的限制条件逐渐放宽,转专业学生人数逐年增加.

为了避免部分大学生盲目的转专业,高校管理者有必要了解大学生转专业的动因,分析转专业存在的风险,并制定合理有效的转专业制度来降低学生转专业存在的风险.

1 大学生转专业的动因

大部分学生在入学前填报志愿时缺乏理性分析.学生在报志愿时,由于对自身缺乏理性定位,或者对所报的专业未进行全面了解,有些考生填报的专业甚至是遵从父母的意愿.这些情况都造成学生选择专业的盲目性,给部分学生的转专业埋下了隐患.全面了解大学生转专业的动因,对高校制定合理的转专业制度有促进作用.

1.1 专业兴趣度低

首先,由于入学前选择专业的盲目性,学生对所学专业的课程设置、专业前景并不了解,导致部分学生入学后发现理想与现实存在差异,造成专业兴趣度低.对所学专业的专业兴趣度低是大学生学习缺乏动力也是最终决定转专业的最大原因.华东师范大学徐琳等2011年做了一项调查,研究576名大学生的专业兴趣度与转专业倾向及行为之间的关系,结果表明,学生的专业兴趣度低是促成转专业行为的最主要原因[2].另一方面,由于高考分数不理想,部分考生未能被理想的专业录取而最终选择转专业.厦门大学黄伟达2004年做了一项调查,发现厦门大学一年级转专业的本科生中只有30.9%是第一志愿被录取的,其余的学生都是被第二、第三志愿甚至是非志愿录取[3].

1.2 就业前景的导向

大学生进入高校学习的最主要目的是为了毕业后的就业.1999年以来,随着高校不断扩招,毕业生人数递增,2010年达到630万人,而同年大学毕业生实际就业率还不足70%[4].顺应市场的导向,选择“热门”专业也成为大学生在选择所学专业时的一项重要参考指标.北京师范大学冯伟光等人2012年对全体转专业学生进行调查,其中47.9%的学生选择了“就业方向及前景广阔”为转专业的动因[5].在转专业行为过程中,上述指标扮演着重要的角色.部分学生认为所学专业不好就业或者日后的工作性质不理想,所以选择转到“热门”专业.在过去的经济体制下,不存在此问题,随着市场经济的发展,就业形势逐年严峻,竞争不断增大,部分学生认为选择“热门”专业是很好的就业敲门砖.所以就业前景也是大学生转专业的考虑因素.

1.3 从众心理

人都有社会属性,难免受周围人或事的影响.从众即个体在群体生活中,放弃或丧失个人的意见而保持与大部分人一致的行为.大学生在消费、时尚与流行、学习、择业方面都存在从众心理[6].从众心理在大学生转专业行为中也存在.一方面,部分大学生因为没有自信和缺乏对事物的理性判断,看到自己的同学朋友申请了转专业,没有分析自身的情况,就觉得所学专业不好也跟着同学转专业.有些学生甚至是遵从父母之命而选择转专业.另一方面,有些学生受到“热门”专业的影响,也不考虑现有专业是否对自己更适合,就一味的追求“热门”而选择转专业.

2 转专业存在的风险

2.1 转到“热门”专业的学生存在就业风险

在校大学生认为“热门”专业就业前景广阔的情况不一定准确.由于校园和市场之间信息不对等,学生对“热门”专业的就业形势缺乏调查,对市场的真实情况不了解.同时,市场时刻在发展变化之中,当下的“热门”行业,过几年有可能变得不景气,所谓的“热门”专业都是浮躁风气的呼应,没有权威性.因考虑就业前景而选择转专业的大学生,毕业后有可能面临就业情况与预想有落差.就业难易与个人的能力息息相关,只有不断的提高自身素质和各方面的实战能力,才能在市场经济的体制下立于不败之地.

2.2 因专业兴趣度低而转专业的学生有可能重蹈覆辙

大学生选择转专业的主要动机是专业兴趣度低,但是对新专业缺乏了解而盲目的转专业,有可能重蹈覆辙.学生中普遍存在一个问题,即看不到本专业好的一面,又对新专业充满美好幻想,对转专业缺乏理性分析,认为转专业是解决当下问题的唯一途径.也有部分学生是因为遇到自己解决不了的问题而将转专业作为“避风港”.最后这类学生有可能重蹈覆辙,对新专业也会产生倦怠感,便会造成严重的心理负担,影响学习及在大学的发展.

2.3 学业压力大影响身心发展

转专业对于大学生而言是学习生活的重新开始,面对新的课程及学习环境,转专业的学生学业压力相对较大,特别是二年级以后再转专业的学生,既要学习新课程又有大量课程需要补修.对于新专业课程,部分学生可能会因为专业基础差成绩不理想,成为老师要特殊照顾的后进生,又不能再转回原专业,白白耽误了宝贵时间,影响学生的自信心,甚至对新专业也会产生倦怠感,造成严重的心理负担,进而影响学习及今后的继续发展.

3 高校转专业制度的现状

随着大学生就业模式由原来的计划经济到市场经济的转变,大学生就业形势异常严峻.目前国内高校为了给予在校生二次选择专业的机会,逐渐放宽转专业的限制条件,转专业不再是尖子生的特权,绝大部分学生都有转专业的机会.

3.1 条件放宽,规模扩大

笔者随机调查了国内10多所高校公布的转专业管理办法及执行现状.发现从2010年以来,在所调查的高校中大部分高校重新制定了转专业相关的文件,进一步规范了转专业工作,其中绝大多数已放宽了转专业的限制条件.

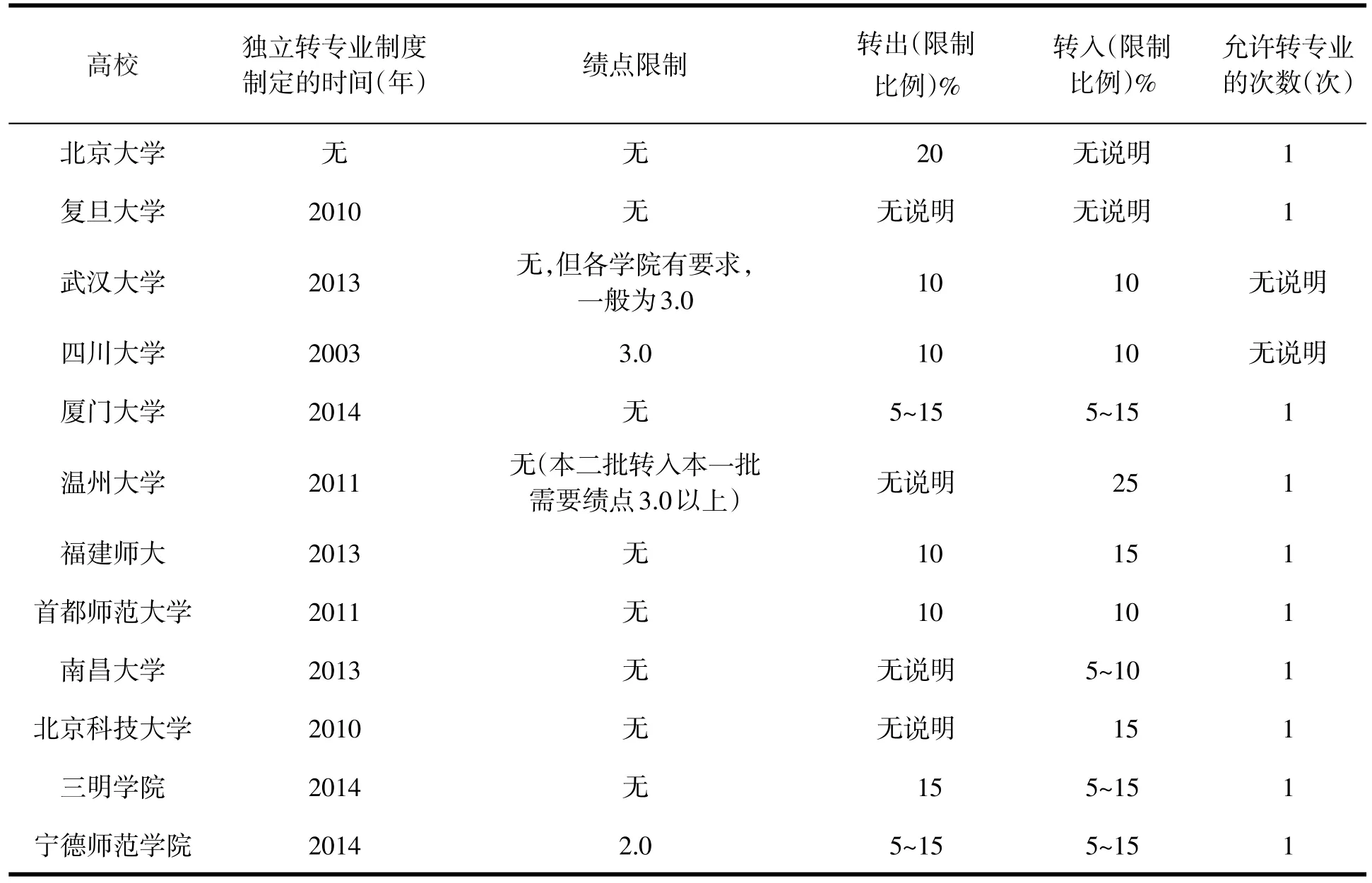

首先,对申请转专业学生的学业成绩没有过多的限制.从表1看,所调查的十二所高校中只有四川大学在2003年制定的文件中还明确规定绩点必须要达到3.0以上者方可申请转专业,这可能与制定该办法时的教育背景有关.另一方面,对文理工科专业之间互转没有限制,除南昌大学外绝大多数的学校已经放开文理工科之间的互转,学生可以更大范围地选择目标专业.再次,对于各专业允许转入和转出的学生数大体有个规定范围,一般是5~15%,个别高校达到25%,转专业力度较大.最后,值得一提的是,在所调查的高校中,在校期间内大学生在二年级(包括二年级)之前一般只有一次申请转专业的机会,正常转入同一年级学习,但福建师范大学要求在大二申请转专业的学生必须转入大一学习.

表1 部分高校学生转专业规定情况

3.2 部分高校转专业制度的亮点

复旦大学的转专业实施细则中明确指出,在学生填报转专业志愿前,各院系要安排一年级导师接受学生咨询,学生可以通过该渠道了解目标专业的专业计划及培养方案等信息,有助于学生判断是否选择该专业,降低转专业的风险.

申请转专业的学生需要进行常规考核,各高校都要求相关学院公布考核办法,但是北京科技大学在转专业管理办法中明确提出“申请转入人数未超过专业可接收限额时,不限制学生的转入”,这在所调查的十几所高校中,其考核办法是最宽松的.

在温州大学,学生达到申请转专业条件后,学校安排了一周的试听时间,学生可以在这一周内对目标专业的课程、老师及专业前景进行全面的实地考察,如果觉得不合适可以有放弃转专业的机会.这个做法相对人性化,给予学生充分了解目标专业的机会,在一定程度上也能排除学生转专业的风险.

清华大学更为拟转专业的学生准备了一份材料——《清华大学学生转系手册》,手册中说明了什么叫转专业,及学生转专业动机分类,转专业的心理分析,还提出转专业是否真的势在必行的问题供学生思考.该手册较为全面地分析并指出学生转专业的原因,并考虑了学生转专业存在的一些风险,还建议学生在转专业之前对目标专业要做好充分的了解.

4 科学合理的转专业制度

目前各个高校每年申请转专业的学生少则大几十人,多则几百人,而学生对新转入专业的满意度令人堪忧.扬州大学周春平2013年在调查中发现将近30%的学生对新转入的专业表示“很失望”或“有点失望”,只有13.5%的学生表示“完全符合预期”[7].如何能够保证每一位学生的利益及排除不必要的风险,这需要高校在制定转专业管理办法时,以学生为中心,信息公开,并能结合以上提及的几所学校转专业制度的亮点,做到程序科学合理并具人性化.

4.1 前期工作

转专业存在的风险中,大部分是因为学生转专业之前未做好充分的准备和思考而造成的,所以说转专业之前的工作是管理的关键.首先,转专业制度中因明确规定,入学后学校要对新生进行本专业相关知识、发展现状及前景、就业方向等方面的教育,使学生充分全面了解本专业,避免不必要的转专业.第二,对于拟转专业的学生,学校要明确学生了解目标专业的渠道.再次,学校应具备协助学生分析自身转专业的动因及转专业风险的条件,例如专职辅导员、心理咨询室等,督促学生转专业要有充分的心理准备.

4.2 转专业流程做到公正合理

为了保障申请转专业学生的权益,应该制定科学合理的流程,并做到信息公开.首先,高校应在每年的固定时间公布各专业接收条件及人数,考核办法等,并给予学生充分考虑的时间;第二,学生根据公布的信息,综合考虑后填选自己的目标专业;第三,如需考核的,在规定时间内目标专业所在学院进行考核,其余的根据成绩等信息排序择优录取;最后,学校汇总所有申请转专业学生的考核成绩及转专业名单并公示.

以上流程优点是将竞争带入了转专业制度中,信息公开,结果公平,类似高考填报志愿,基本可以满足公平、公正、公开的要求.但需要注意的是,要保证做到每一个环节的信息公开,让全校学生及教师参与监督,保证所有工作处在阳光下.

4.3 后期工作

首先,学校可以在学生转专业成功后设定合理的试听时间.上文提到个别高校在学生申请转专业成功后,为学生安排了一周的试听期,为的是让学生更好更直接地了解目标专业,如果学生在试听期间觉得目标专业并不适合自己,可以选择回到原专业学习.这个措施有效地排除了学生因不了解目标专业而麻木转专业的情况,可降低转专业风险.其次,对于那些正式进入目标专业学习的学生,学校应该明确转专业学生的学业辅导工作,帮助学生做好新专业的学习计划,使其以最快的时间适应新专业的学习,排除因学业压力大而产生的风险.再次,在条件满足的前提下,可适当放宽转专业的时间和次数限制,避免“一转定终生”的现象.转专业的时间一般放在第二至第四学期为宜,学生在校的转专业次数以两次为佳[8].

5 结语

由于大学生入学前选择专业的随意性、个人兴趣、就业前景、从众心理等方面的原因,转专业成为部分大学生的需求,但是转专业同时也存在诸多的风险.高校作为转专业工作的管理者有义务和责任让学生了解自身转专业的动因及存在的风险,并制定科学合理的转专业制度保障所有申请转专业学生的权益,有效排除学生转专业过程中存在的风险.

[1]沈银花,陈毅广.对大学生转专业的“另类”思考[J].煤炭高等教育,2003,21(5):89-91.

[2]徐琳,唐晨,钱静,等.大学生专业兴趣度与转专业倾向及行为的关系[J].心理研究,2011,4(3):72-76.

[3]黄伟达.我国高校本科生转专业动因调查研究[J].高教发展与评估,2005,21(2):58-60.

[4]金俊.大学生转专业动机及影响因素研究[J].江苏科技信息,2012(1):38-39.

[5]冯伟光,籍颖,朱倞.大学生转专业动机及适应性分析[J].高校辅导员,2013(2):63-67.

[6]梁瑛楠.大学生从众心理及原因分析[J].科技创新导报,2010(4):230-231.

[7]周春平.转专业动机对大学生的专业适应性影响研究[J].西南科技大学高教研究,2015(1):63-67.

[8]裴钰鑫.国内一流高校转专业现状及发展趋势探究[J].文教资料,2014(9):116-117,125.

Scientific and Reasonable System Helps Reduce the Risk of Major-transfer for College Students

SUN Zuo-di

(Dean’s Office,Ningde Normal University,Ningde,Fujian,352100)

In recent years,with losening restrictions on changing major,major-transfer has become a common phenomenon in colleges.This article analyzed motivations of college students to change major and the risks,Based on the status and methods of several colleges,some practical advice is given for reference.

major-transfer;motivation;risk;management system

G 642.0

A

1007-6883(2015)06-0080-05

责任编辑 朱本华

2015-07-31

宁德师范学院2014年度校级教改项目(项目编号:2014120).

孙作俤(1983-),男,福建宁德人,宁德师范学院教务处助理研究员,硕士.