口服抗凝剂治疗患者血浆纤维蛋白原、纤维蛋白单体和D-二聚体检测的临床意义

刘欢乐,刘媚娜,金艳慧,杨丽红,王明山

(温州医科大学附属第一医院 医学检验中心,浙江 温州 325015)

·病 例 分 析·

口服抗凝剂治疗患者血浆纤维蛋白原、纤维蛋白单体和D-二聚体检测的临床意义

刘欢乐,刘媚娜,金艳慧,杨丽红,王明山

(温州医科大学附属第一医院 医学检验中心,浙江 温州 325015)

目的:探讨口服抗凝剂治疗患者抗凝剂剂量稳定,而国际标准化比值(INR)发生变化时血浆中纤维蛋白原(FIB)、纤维蛋白单体(FM)和D-二聚体(D-D)变化的临床意义。方法:采集42例INR稳定于1.4~3.0口服抗凝剂治疗患者前后2次间隔1个月以上的血液及30例正常对照组血液,分别采用一期凝固法检测血浆凝血酶原时间(PT)、Clouse法检测FIB、免疫比浊法检测FM和D-D。根据患者前后两次INR值的变化分为INR降低组和INR升高组,比较2组FIB、D-D、FM的变化;根据INR值不同范围分为INR<1.8组、INR 1.8~2.5组、INR 2.5~3.0组,比较3组FIB、D-D、FM的变化。结果:20例口服抗凝剂患者INR降低后FIB、D-D、FM均显著升高,差异有统计学意义(均P<0.001);22例口服抗凝剂患者INR升高后FIB、D-D、FM与INR升高前差异无统计学意义(均P>0.05);INR<1.8组FIB、D-D、FM均明显高于INR 1.8~2.5组、INR 2.5~3.0组和正常对照组,差异有统计学意义(均P<0.05);其他各组间各参数差异无统计学意义(均P>0.05)。结论:口服抗凝剂治疗患者在做PT-INR监测的同时检测FIB、FM、D-D含量可更好地了解患者体内凝血功能状态,有效预防出血或血栓形成。

口服抗凝剂;纤维蛋白原;纤维蛋白单体;D-二聚体

口服双香豆素衍生物(如华法林)行抗凝治疗已成为有血栓栓塞危险患者的标准治疗方案。治疗过程中,患者体内的凝血过程可能发生复杂的变化,血浆中生物标志物可以预测出血和血栓并发症的发生[1-2]。为了解口服抗凝剂患者治疗过程中,当抗凝剂剂量稳定,而凝血酶原时间国际标准化比值(PT-INR)发生变化时机体的凝血状况,本研究收集了42例口服抗凝剂治疗患者血液,检测和分析血浆中纤维蛋白原(FIB)、纤维蛋白单体(FM)和D-二聚体(D-D)的水平,探讨这些指标的变化及其临床意义。

1 资料和方法

1.1 一般资料 收集2014年7月至2014年10月在我院门诊口服抗凝剂治疗患者2次间隔1个月以上的血液标本,其抗凝剂用药量控制稳定(服药1个月以上),PT-INR稳定于1.4~3.0。共42例患者,其中男19例,女23例,年龄35~86岁,平均(60.5±25.5)岁。根据患者前后2次PT-INR变化,分为INR降低组20例,INR升高组22例;根据PT-INR值不同分为INR<1.8组24例,INR 1.8~2.5组32例,INR 2.5~3.0组28例。同时选取健康体检者为正常对照组,共30例,其中男15例,女15例,年龄40~78岁,平均(59± 19)岁,肝、肾功能正常,未口服抗凝剂及其他药物。

1.2 方法 经研究对象知情同意后空腹采集患者及正常对照组足量静脉血于含0.109 mol/L枸橼酸钠抗凝剂的真空采血管中,颠倒混匀后3 000 r/min离心10 min,得乏血小板血浆(PPP),并及时上机检测血浆凝血酶原时间(PT)、FIB和D-D。剩余PPP置-40 ℃冰箱保存,用于FM检测。PT采用一期凝固法,FIB采用Clouse法,D-D和FM采用免疫比浊法。上述项目的检测均在法国STAGO-STA R自动血凝仪上进行,配套试剂由法国STAGO公司提供,所有操作步骤均严格按照试剂说明书进行。

1.3 统计学处理方法 采用SPSS19.0统计学软件进行统计学分析。血浆各指标结果以表示,患者前后比较采用配对t检验,多组间比较采用方差分析及q检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

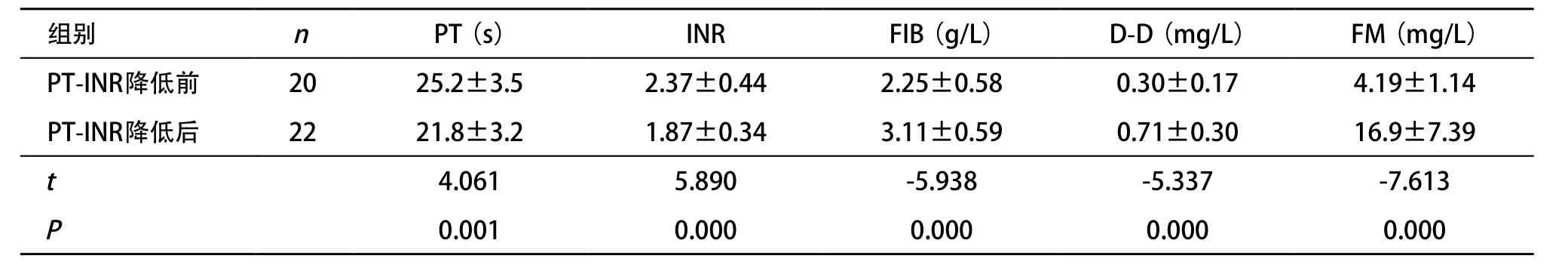

2.1 INR降低组和升高组前后比较 42例口服抗凝剂患者,其中20例PT-INR降低,22例PT-INR升高。INR降低组PT-INR降低后FIB、D-D、FM均显著升高,与降低前比差异有统计学意义(均P<0.001),见表1。INR升高组PT-INR升高后FIB、D-D、FM与升高前比较差异无统计学意义(均P>0.05),见表2。

表1 INR降低组PT-INR降低前后血浆各指标比较()

表1 INR降低组PT-INR降低前后血浆各指标比较()

FIB(g/L)D-D(mg/L)FM(mg/L)2.25±0.580.30±0.174.19±1.14 3.11±0.590.71±0.3016.9±7.39 t 4.0615.890-5.938-5.337-7.613 P 0.0010.0000.0000.0000.000

表2 INR升高组PT-INR升高前后血浆各指标比较()

表2 INR升高组PT-INR升高前后血浆各指标比较()

组别nPT(s)INRFIB(g/L)D-D(mg/L)FM(mg/L)PT-INR升高前2022.3±3.31.97±0.372.38±0.450.40±0.374.87±2.00 PT-INR升高后2226.1±2.72.39±0.322.35±0.530.43±0.44.65±1.42 t -7.730-7.5550.274-0.5491.232 P 0.0000.0000.7870.5890.231

2.2 PT-INR值不同组及正常对照组之间比较 INR<1.8组FIB、D-D、FM均明显高于INR 1.8~2.5组、INR 2.5~3.0组和正常对照组,差异均有统计学意义(P<0.05或P<0.01);其他各组间各参数差异均无统计学意义(均P>0.05),见表3。

表3 不同PT-INR值组及正常对照组之间血浆各指标比较()

表3 不同PT-INR值组及正常对照组之间血浆各指标比较()

与正常对照组比:aP<0.05;与INR 1.8~2.5组比:bP<0.01;与INR 2.5~3.0组比:cP<0.01

组别nFIB(g/L)D-D(mg/L)FM(mg/L)INR<1.8组24 2.83±0.81abc0.68±0.42abc14.61±7.3abcINR 1.8~2.5组322.35±0.550.36±0.244.78±3.4 INR 2.5~3.0组282.43±0.510.38±0.254.57±2.0正常对照组302.42±0.30.33±0.134.60±1.3 F 3.8399.12339.818 P 0.0120.0000.000

3 讨论

口服华法林抗凝治疗,在防止血栓栓塞的同时也带来了出血的危险[3]。抗凝治疗不足或过度均可能造成严重后果,临床上以PT-INR控制在1.8~2.5为最佳抗凝效果。44%的出血事件发生于PT-INR值超出治疗范围的患者,48%的栓塞事件发生于PTINR值低于治疗范围的患者[4]。抗凝治疗中主要的并发症是出血,预防出血是减少抗凝相关并发症的关键[5]。

在止血与血栓过程中,凝血酶水解血浆纤维蛋白原形成纤维蛋白单体,后者联接为纤维蛋白;同时凝血酶活化凝血因子X III,使纤维蛋白交联;最后在纤溶酶的作用下产生包括D-D在内的各种纤维蛋白降解产物(FDP)。其中FM产生最早,血液中FM增多提示凝血系统被活化,为凝血活化的分子标志物,被视为血栓前标志物;FIB为凝血的基础物质,增多提示血液呈高凝状态;D-D是交联纤维蛋白被降解产生的特异性物质,被视为血栓后标志物。本研究结果显示,INR降低组在治疗过程中PT-INR呈不同程度降低后FIB、D-D和FM均显著升高,差异有统计学意义(均P<0.001),提示其体内凝血功能增强,继发性纤溶功能亢进;而INR升高组在治疗过程中PT-INR呈升高的患者FIB、D-D和FM变化无统计学意义,提示体内凝血与纤溶功能稳定,通常不易出现血栓形成事件。本研究将PT-INR结果的不同分为3组统计分析,发现PT-INR<1.8组FIB、D-D和FM均明显高于INR 1.8~2.5组、INR 2.5~3.0组和正常对照组,差异均有统计学意义(P<0.05或P<0.01),提示PT-INR<1.8组患者体内的凝血和纤溶功能均增强。在口服抗凝治疗过程中,患者的饮食、其他药物等均有可能影响患者的凝血状态,其具体的变化有待进一步探讨。

Lin等[6]研究认为口服抗凝剂治疗过程中,血浆中高水平的D-D与主要的出血、心血管事件和所有原因的病死率相关。因此,口服抗凝剂治疗患者在监测PT-INR的同时,检测血浆FIB、FM、D-D含量可更好地了解患者体内凝血功能状态,有效预防出血或血栓形成。

参考文献:

[1] Lind M, Boman K, Johansson L, et al. Thrombomodulin as a marker for bleeding complications during warfarin treatment[J].Arch Intern Med, 2009, 169: 1210-1215.

[2] Lind M, Boman K, Johansson L, et al. Von Willebrand factor predicts major bleeding and mortality during oral anticoagulant treatment[J]. J Intern Med, 2012, 271(3): 239-246.

[3] Mant J, Hobbs FD, Fletcher K, et al. Warfarin versus aspirin for stroke prevention in an elderly community population with atrial fibrillation (the Birmingham Atrial Fibrillation Treatment of the Aged Study, BAFTA): a randomised controlled trial[J]. Lancet, 2007, 370: 493-503.

[4] Oake N. Frequency of adverse events in patients with poor anticoagulation: a meta-analysis[J]. CMAJ, 2007, 176: 1589-1594.

[5] 王斌, 徐志云, 叶小飞. 华人心脏机械瓣膜置换术后华法林抗凝强度标准的系统评价[J]. 国际心血管病杂志, 2010, 37(6): 361-366.

[6] Lin M, Boman K, Johansson L, et al. D-dimer predicts major bleeding, cardiovascular events and all-cause mortality during warfarin treatment[J]. Clin Biochem, 2014, 47(7): 570-573.

(本文编辑:胡苗苗)

R446.11

B

10.3969/j.issn.2095-9400.2015.08.018

2014-12-29

刘欢乐(1978-),女,浙江瑞安人,主管技师。