经济自由与政治民主不可兼得?——第三波民主化国家的经济自由度变化评估

刘 瑜

经济自由与政治民主不可兼得?

——第三波民主化国家的经济自由度变化评估

刘 瑜

在对选举式民主的各种疑虑中,“民主化将导致经济政策民粹化”、“政治民主与经济自由相冲突”和“民主化会逆转市场化成果”等是比较常见的一类。但是,采用Polity IV和Economic Freedom of the World两个数据库,通过“全案例分析”比较第三波民主化国家在民主转型前后的经济自由度,可以发现,在第三波民主化发生的过程中,政治民主化不但没有破坏经济自由化,而且与经济自由程度的显著提升同步发生。对于这一问题的解释,也许可以诉诸国际体系的变动和现代民主制的特点两个重要因素。

政治民主;经济自由;民主转型;第三波

对政治民主的各种担忧中,有一种观点非常醒目。这种观点认为,由于民主制度的种种特点,它很可能损害经济自由,而经济自由不但是经济发展的必要条件,也是人的尊严与权利的重要体现,因此,为了保护经济自由,必须提防政治民主化。

政治民主如何威胁经济自由?有两种逻辑经常被提及:第一,民主激发福利分配冲动,会导致税收不断提高,甚至削弱产权保护,损害投资积极性;第二,民主增加各种游说集团的谈判能力与谈判“入口”(access),从而增加贸易保护、汇率管制和劳资关系干预的可能性。总之,民主将导致民粹主义的经济环境,威胁产权安全与契约自由。不妨将这一观点总结为“政治民主与经济自由冲突论”。

这一理论上的相关性也有相当的经验案例支撑。香港和新加坡,两个并不合乎西式民主标准的地区,长期被视为经济自由的典范。在冷战时期的一些右翼威权国家/地区,如皮诺切特治下的智利、苏哈托治下的印尼、朴正熙时代的韩国、“两蒋”时代的台湾地区、佛朗哥时期的西班牙以及军政府时期的土耳其等,威权政治都被视为维系相对经济自由的必要条件,否则这些国家可能被反对市场经济的红色浪潮所吞没。相比之下,一些民主国家似乎长期偏好政府对经济各种形式的管制:民主的印度在20世纪90年代之前,已经坚持了几十年的“社会主义”经济模式;委内瑞拉近年出现的民粹主义经济浪潮,由其民选总统查韦斯及其继承者马杜罗一手推动;2009年以来的欧元区经济危机,被很多人视为选票吹起的福利泡沫破裂所致。总之,“威权主义促进经济自由,民主造成经济民粹”有相当的事实基础。

然而,引人注目的个案很难成为总体性判断的基础。某些时候,个案之所以引人注目,恰恰因为它是反例。事实上,如果我们援引Fraser Institute的《世界经济自由年度报告》(Economic Freedom of the World,下文简称EFW)2012年的数据,会发现这一年“经济自由指数”排名靠前的40个国家/地区中,除了四个石油国家(阿联酋、约旦、卡塔尔和巴林)外,只有两个(香港和新加坡)不属于西式民主体系。也就是说,在其他34个国家/地区里,民主不但与经济自由兼容,而且经济自由程度很高。相比之下,在经济最不自由的20个国家里,有11个——根据民主指数数据库Polity IV当年的数据——属于威权国家/地区,剩下的那些民主国家也大多是刚刚步入民主化并且民主程度很低的国家。即使回顾历史,固然冷战时期有前面提到的那些右翼威权国家,但是当时左翼威权国家声势更加浩大:且不说苏东阵营及其亚洲势力范围,哪怕在非洲,就有安哥拉、贝宁、刚果共和国、埃塞俄比亚、莫桑比克、索马里、南也门、坦桑尼亚、阿尔及利亚、苏丹、利比亚等国家以威权政体来维护其左翼经济模式。因此,以“威权制度=经济自由,民主制度=经济管制”这样机械的两分法来认识现实和历史,显然站不住脚。

那么,民主转型到底对于一个国家/地区的经济自由程度有何影响?上面提到的EFW经济自由度排行,对于回答这一问题并不够,因为理论上可能是一个国家先实现经济自由,然后推动了民主发展。因此,我们必须研究当民主化发生在前时,经济自由度如何变动。令人费解的是,尽管这一问题理论和现实意义重大,系统的经验研究却并不多见。这或许是因为,无论是“经济自由”还是“政治民主”都是极具弹性的概念,从实证上测量它们,更不用说积累一定时间的数据,具有相当的难度,而没有相关数据库,相关的实证研究就难以实现。

所幸20世纪七八十年代以来,有关政治民主和经济自由的社会科学数据库逐步建立,到今天,这些数据库也日趋成熟,积累了三四十年的相关数据。这为我们就“政治民主”与“经济自由”的关系进行经验研究提供了材料基础,也是为什么相关研究近年开始崭露头角的原因之一。在已有研究的基础上,本文试图辨析“第三波民主化国家”(1974年以来的民主转型国家)步入民主化之后经济自由度的变化方向,从而评估在这些国家的经济自由是否因为政治民主化而受损。

在展开论述之前,需要对本文的研究方法和研究对象做一点说明。

就研究方法而言,本文将采用“全案例分析”方法,对现有民主指数和经济自由指数数据库进行整理分析。具体而言,本文将比对民主指数数据库和经济自由度数据库,辨析第三波民主化国家中有多少国家经济自由度增加,有多少国家经济自由度减少。在此,笔者强调“全案例分析”的重要性——如前所述,从个案推导总体性判断站不住脚,因为研究者的价值偏好可能会造成对案例的选择性取舍。因此,本文将把所有步入第三波民主化进程的国家都纳入考察范围,即使有所取舍,也依赖于价值中立的标准进行(比如人口数量或者数据库信息的缺失等)。

就研究对象而言,本文聚焦于第三波民主化国家。如果我们采用亨廷顿广为流传的说法,那么第三波民主化起始于1974年[1]。也就是说,本文的研究对象是1974年之后步入民主化进程的国家。之所以以此为研究对象,有两个原因:第一,更早先的民主化国家缺乏相关数据库记录其政治民主和经济自由变化的轨迹;第二,第三波民主化国家步入民主化的转型方式、速度和“顺序”,往往与第一、第二波民主化国家(大多数为欧美国家)明显不同,比如,欧美国家往往历经上百年的时间来逐步扩大普选权,而发展中国家往往一步到位实现这一点。因此,单独分析第三波民主化国家的转型效应将具有独特的现实意义。

一、文献回顾

尽管学界和民间有无数声音反对经济上的“新自由主义”,但越来越多的研究却显示,经济相对的自由是一个国家经济发展的重要推动力。在2006年的一篇论文中,De Haan等对33篇研究经济自由度与经济发展关系的论文进行了总结,发现这些实证研究尽管模型建构方式和严谨程度各有不同,但是无一例外地发现经济自由度的增加有利于经济发展。[2](P157)虽然这些研究对经济自由的哪个要素真正能促进增长、这种促进关系是否会边际递减以及是否存在地区性差异还存在争议,但其结论的共识程度在社会科学研究中是非常罕见的。

如果经济自由对于经济增长的影响如此显著,那么民主制度是否有利于经济自由就成了一个关键问题——如果二者之间的确存在相关性的话。理论上,民主制度既有可能促进经济自由,也有可能损害它。就其促进功能而言,它可能通过制约独断的政府权力、加强产权保护、促进法治等机制促进经济自由。正如诺斯所言:“清晰界定和维护的产权是经济增长的必要条件,而产权只有在政治和公民权利有保障的时候才能得到保障,否则武断的没收总是一个威胁。”[3](P16)就其威胁经济自由的可能性而言,民主可能助长强制性再分配、价格管制、贸易保护、劳资关系干预等管控政策。比如,哈耶克曾持续表达过对“无限民主”的担忧,认为它可能带来“政府对经济生活控制的不断膨胀”。[4](P107)他明确表示:“自由主义与无限民主不兼容,正如它与任何其他形式的无限政府不兼容一样。”[5](P143)“没有习俗或者宪法条款阻止一个无限的立法机构去规定针对特定群体的、歧视性的强制措施,比如关税、税收或者补贴,它不可避免地会这样没有原则地行事。”[6](P153)

在相关数据库建立之前,有关讨论大多停留在政治哲学的层面。但是,随着经验材料的积累,相关实证研究开始出现。与很多人的直觉相反,大多数实证研究发现,政治民主与经济自由存在着正相关关系。De Haan等总结了11项研究,发现其中大多数的结论指向这一正相关关系:尽管对“经济自由”和“政治民主”到底谁是因谁是果存在一定争议,但二者的相容性却为多数研究所认可。[7](P160)

De Haan和Sturm采用1975—1990年跨国横截面的数据,发现民主程度与政治权利的强化会显著增加经济自由度,并且这一结果适用于他们所考察的所有经济自由度构成要素。[8](P547)Pitlik/Wirth[9](P565)以及Pitlik[10](P258)通过面板数据得出了类似的结论。

De Vanssay等对经济自由的制度基础进行了研究。为什么有些政府追求有效率的经济政策,而有些政府采用低效率的经济政策?通过对1975—2000年的跨国时间序列数据进行分析,他们发现,“政府官员被赶下台的威胁越真实,他们就越倾向于追求有效率的经济政策”。什么能带来“将官员赶下台的真实威胁”?回答是选举竞争的公正性程度、政治制衡程度、立法机构的党派集中程度、联邦分权程度等等。他们还发现,其研究结论并不因研究对象是发达国家还是发展中国家而改变。[11](P327)

Lawson与Clark试图考察著名的“哈耶克—弗里德曼假说”(经济自由是政治自由的前提),但他们发现:政治自由的国家未必总是经济自由,虽然政治自由出现之后在几乎所有国家里都逐渐推动了经济自由,但经济自由的国家却未必推动了政治自由。这一发现十分有趣——它不但构成对“政治权利扩大阻碍经济自由”这一观点的反驳,而且也构成对“先经济自由再政治权利”的“顺序论者”的一个反驳——经济自由未必导致政治自由,甚至某些时候可能阻碍政治自由。[12](P230)这一研究发现与另一项研究发现相互验证:Grosjean与Senik发现,民主制度明显增强人们对市场经济的认同,而市场化却未必增强人们对民主的认同。[13](P365)

Carden和Lawson集中考察了人权对经济自由度的影响。通过对CIRI人权数据与Fraser Institute年度经济自由指数的分析以及一些案例分析,他们发现,与很多人认为的相反,人权迫害会延缓而不是加快经济自由化的速度。[14](P2)

除了上述总体关系的研究,就政治民主与经济自由中某些构件的关系也出现了一些研究。比如,Dutt和Miltra[15](P107)、 Milner和Kubota[16](P107)、 Milner和Murkherjee[17](P163)都曾研究政治民主化与贸易开放性的关系,总体而言,都发现民主转型促进而不是削弱了贸易自由。不过,Lundstrom发现,经济自由中的不同构件与民主的相容性程度不同:民主能够促进国际贸易往来,但就其对一个国家的货币政策和歧视性税收的影响而言,似乎没有发现显著关系。[18](P967)

Rode和Gwartney试图考察民主转型在经济自由度上带来什么样的后果。类似于前面的研究,他们发现民主转型与经济自由度的增加明显相关,即使将前共产主义国家的转型排除在外,这一结果也并未改变。不过,与前面的研究不同,他们还有两个更微妙的发现:第一,政治民主化与经济自由化之间的关系呈现出“倒U型”。民主化转型初期,经济自由度明显增加,但是民主稳固之后(10年之后),经济自由度开始从顶峰回落(仍然显著高于转型前)。也就是说,政治民主与经济自由并不存在“线性关系”,并非一个国家政治越民主,经济就越自由。第二,稳定的民主化过程增加经济自由度,不稳定的民主转型(以转型前后十年内是否发生政变为稳定与否的指标)减少经济自由度。[19](P607)

尽管已经存在一定数量的相关研究,这一领域仍然可以说是刚刚起步。对于回答本文所提出的问题,上述研究也仍然不够。这主要是因为上述研究中的绝大多数,是聚焦于政治民主程度对于经济自由程度的影响,而没有考察民主程度的变化(民主转型本身)给经济自由度带来的影响,而这才是本文所感兴趣的问题。Rode和Gwartney大约是其中唯一一个以民主程度的“变化”为自变量的研究,但是,由于其聚焦于八九十年代,时间广度上不够;并且,由于其采用Cheibub等创建的民主指数数据库,而不是被更广泛引用和认可的Polity IV,其结论也有待本研究来交叉验证。

二、数据分析

本文将主要依据Polity IV和EFW这两个数据库进行分析。Polity IV是国际比较政治学界最权威、被引用最多的政体评估数据库之一。它对各国政体从1800年至今的表现进行打分,分值分布为-10(最威权)到10(最民主),也就是一共21个分值(包括0)。其中-10到-6被视为威权政体,6到10被视为民主政体,-5到5则被视为“中间政体”(anocracy)。

经济自由度的数据则来自Fraser Institute发布的Economic Freedom of the World Index。[20]它是被使用最广泛的“经济自由度”数据库之一*De Haan(De Haan/Lundstrom/Sturm,2006)对此有过总结。,著名经济学家弗里德曼曾经参与它最初的设计。数据从1970年覆盖至今。*1970年到2000年是每五年发布一次,覆盖大约100个国家;之后则是每年发布,覆盖大约141个国家。它主要根据5个领域的42个要素对一个国家/地区的经济自由度进行打分,其分值在0到10之间分布:分值越高为越自由,分值越低为越不自由。它考察的五个领域是:(1)政府规模:开支、税收和国有企业规模;(2)法律结构和财产权安全;(3)货币政策;(4)国际贸易自由度;(5)对信用、劳工和商业的管制程度。

为比较转型国家在民主化前后的经济自由度,我们首先需要确定哪些国家属于第三波民主化国家以及它们民主转型启动的时间。本文将Polity IV中所有在1974年之后政体分值曾经从负数转为正数的国家看做“第三波民主化国家”(包括后来退回负值的国家)。如前所述,Polity IV的民主分值从-10向10分布,显然分值“0”是一个比较合适的转型门槛分值。*分值“0”本身是一个问题,因为它非正非负。本着相关信息最大化原则,当一个国家的政体分值在1974年后从负值显著提升至“0”时(“显著”定义为3分或以上),这个国家就仍会被视为卷入了“第三波民主化”。这是一种相对宽松的定义方式,因为它不以一个国家民主转型的“成功”或者“稳固”为条件来筛选转型国家。这一点很重要,因为大量的新兴转型国家出现了民主崩溃、民主低水平运转等现象,如果把这些国家排除于我们的考察范围之外,将会导致大量重要的信息流失。

根据这一标准,在当下国家中,有102个国家/地区进入了第三波民主化进程。*国家的数量是一个问题。过去40年间,涌现出大量的新国家,也有一些国家消失了。本文以2014年为截面,将当前仍然存在的国家作为分析对象。对于那些新国家,判断它是否进入了第三波民主化进程,本文会将其母国历史也纳入考虑。比如,尽管立陶宛这个冷战后的新国家的政体分值起点就是10分,但它仍然被视为进入了第三波民主化进程,因为其母国苏联在1974年之后很长一段时间内仍然是威权政体。为了捕捉相对重要的信息,本文将其中8个人口在100万以下的国家从名单中剔除*它们是佛得角共和国、科摩罗伊斯兰共和国、吉布提、苏里南、黑山共和国、不丹、斐济和圭亚那。这些国家人口数量如此之小,以一样的权重和其他国家相提并论可能会导致信息的扭曲。,从而得到94个国家/地区。在这些国家/地区里,有6个国家的EFW数据完全缺失,将被删去*它们是阿富汗、东帝汶、民主德国、伊拉克、科索沃、利比里亚。;由于制度对于经济自由的影响往往需要一定的时段才能呈现,笔者将过滤掉6个转型至今不到5年的国家*分别为几内亚、索马里、突尼斯、委内瑞拉、也门和利比亚。以及7个民主化5年之内就倒退回专制的国家*分别为阿塞拜疆、白俄罗斯、刚果共和国、埃及、毛里塔尼亚、苏丹和乌干达。;有3个国家(海地、尼泊尔和泰国)在此期间频繁地经历民主化与专制化,本文也将不予考察,因为我们难以判断,到底是期间的民主化还是期间的专制化导致了经济自由度的上升或下降。*比如,海地于1990年实现民主化,1991年民主崩溃,1994年再次民主化,2000年又民主崩溃,2006年再次民主化。那么,海地1992年的经济自由度到底应该归因于1990年的民主化还是1991年的专制化?似乎很难归因。也许有人会认为恰恰是民主化导致了经济自由度的变化,但是,当民主和专制如此频繁更迭时,似乎同样也可以怀疑是专制导致了政体不稳定。此外,某些国家期间有过多次转型,出于同样考虑,其中民主化没能延续5年的轮次将不予考虑,如果有多轮次民主化存续5年以上,将被分别考察。*这意味着布基纳法索、布隆迪、加纳和尼日利亚的第一轮民主化,以及马达加斯加和马里的第二轮民主化将不予考虑;而尼泊尔和巴基斯坦的民主化经济绩效将被分两轮考虑。综上所述,本文将保有72个案例。

关于转型启动的时间,本文采取Polity分值由负转正的那一年,或者民主化过程中-88(“转型”标识)开始的那一年。*在Polity IV的原始数据中,有些国家并不是在某一年数据从负数变成正数,而是有几年的过渡阶段,在这种情况下,Polity IV会以-88这个特殊代码来标识这几年。对于这种案例,本文将采用-88第一次出现的年份。此外还需说明的是,对于在此阶段新成立的国家(比如苏联解体后形成的诸多国家),虽然它们母国转型的启动可能略早于建国年,但是我们还是将建国年算作转型年,因为之前并不存在这个国家。由于有一些国家在进入民主化之后还出现了政体的反复,因此向下的箭头“↓”表示该国在那个年份民主崩溃了。

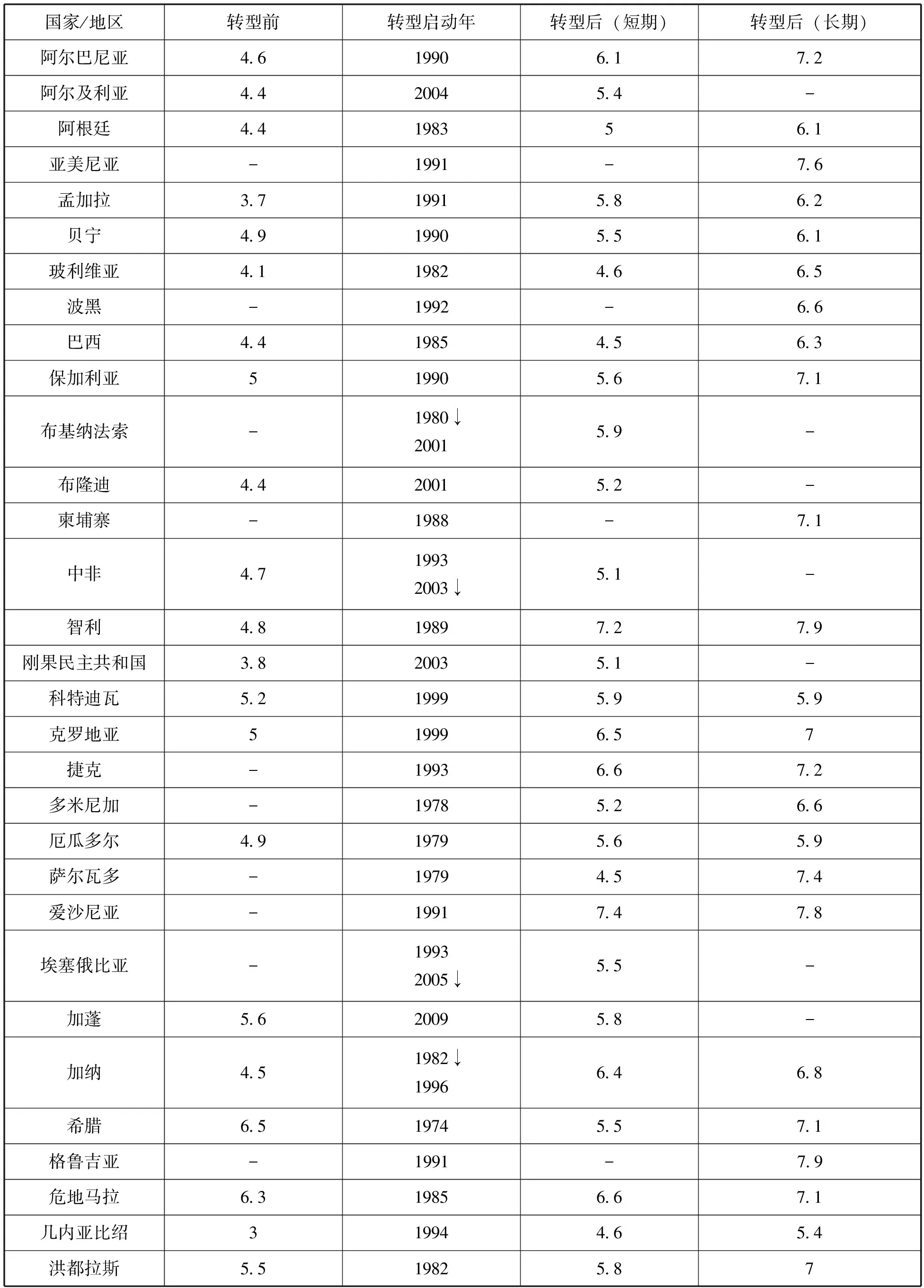

本文以各国转型启动年为基准,将这些国家在民主转型前后的经济自由分值列举出来,以反映第三波民生化国家/地区的经济自由度变化(1970—2012年),如表1所示。不过有两点需要说明:

第一,由于前面有文献提到民主化的短期和长期后果不同,为了验证这一点,表2以12年为分界线,将转型后各国经济自由度的表现分为“短期”和“长期”两列,以考察“短期”和“长期”经济自由分值(Economic Freedom of the World Index,以下简称EFW分值)走向是否不同。之所以选用12年,是因为大多数转型国家在12年内会历经2~3次选举周期,2~3次选举周期之内,转型的震荡可能会干扰民主体制本身的政策效应,而2~3次选举周期之后,民主相对稳固,民主体制本身的效应——无论是正面的制衡效应,还是负面的民粹效应——将逐渐清晰呈现。*当然,“短期”和“长期”总是相对而言的。比如,完全可以说对于民主体制的逻辑完全展开,需要30年、50年甚至100年等等,但是考虑到本文考察的整个时间段为40年左右,过长的时段将使转型前后的对比很难展开,因此我们选择了12年为“长短”分界线。

第二,由于转型阶段经济指标可能出现大起大落,某一年的经济自由度所含信息可能以其突发性而产生误导效果,笔者认为以时段来进行比较比以时间点来进行比较更能说明问题,因此,表1的EFW分值皆为区段平均分值。具体而言,以转型启动年为分界线,转型前分值是指这一年(包含这一年)之前所有的EFW分值(以1970年为起点)的平均数;转型后(短期)是指转型启动年之后12年内所有EFW分值的平均值;转型后(长期)是指转型12年之后所有的EFW分值的平均值(以2012年为终点)。*如果转型至今不到12年(比如只有8年),那么转型后(长期)的数据显示为“缺失”,转型后(短期)那一栏里记录的,将是该国民主转型后8年内的EFW平均值;以此类推,如果不到20年(比如18年),那么转型后(长期)那一栏里记录的将是12~18年的指标。此外,如果一个国家在民主化之后重返专制,对其转型后EFW的数据将截止到其民主崩溃之年为止。*这样的国家有7个:埃塞俄比亚、几内亚比绍、伊朗、马达加斯加、马里、尼泊尔的第一次民主化以及巴基斯坦。还有7个国家(阿尔巴尼亚、亚美尼亚、柬埔寨、孟加拉、几内亚比绍、莱索托和秘鲁)在民主化后有过非常短暂的专制回潮(1年左右就恢复民主体制),舍弃这些案例会导致过多信息流失,因此将保留这些案例,并将那一年短暂的专制回潮忽略不计。

表1 第三波民主化国家/地区的经济自由度变化(1970—2012年)

由于EFW数据早期所囊括的国家有限,加上冷战后涌现出了很多新国家,而这些国家缺乏转型前的数据,因而导致部分数据缺失。表2所列举的72个国家/地区中,既有转型前又有转型后数据的只有51个。但就这51个国家/地区而言,它们所呈现的信息惊人的一致:除了希腊、秘鲁、葡萄牙、罗马尼亚、西班牙这5个国家外,其他46个国家/地区转型后短期内经济自由度都超过转型前;而即使这5个国家,其经济自由度在转型后的长期表现也超过转型前。也就是说,除去那些信息缺失的国家,在1970—2012年间,90%的第三波民主转型国家/地区的经济自由度在转型后短期内超过转型前,而长期来看,所有国家/地区*只有37个国家既有转型前也有转型后长期的数据,因为有一部分国家转型后还没有进入到12年之后。转型后无一例外地比转型前经济更自由。

此外,在49个既有转型后短期数据也有长期数据的国家/地区里(其中一些未必有转型前数据),除了巴拿马转型后长期经济自由度低于短期,莫桑比克、巴拉圭和中国台湾经济自由度短期和长期持平外,其他45个国家的经济自由度都是转型后长期表现高于短期表现。也就是说,在此阶段,根据这一分析框架,数据并不支持Rode和Gwartney的“短期上涨,长期回落”的发现(即使在他们的发现里,回落的经济自由度仍然明显高于转型前),或者 “当民主稳固成熟了,它对经济自由的损害才会浮现”这样一种看法;相反,它反而支持了Lawson和Clark“先出现的政治自由能够推动经济自由扩大”这一发现。

上述发现十分醒目,有力地挑战了“民主化导致经济自由度下降”、“政治民主与经济自由不可兼得”、“民主化会逆转经济市场化成果”、“民主化导致经济政策民粹化”等流行看法。事实表明,至少就过去40年左右的第三波民主化而言,民主化并没有导致经济自由的滑坡;相反,它与经济自由度的显著扩大相得益彰。

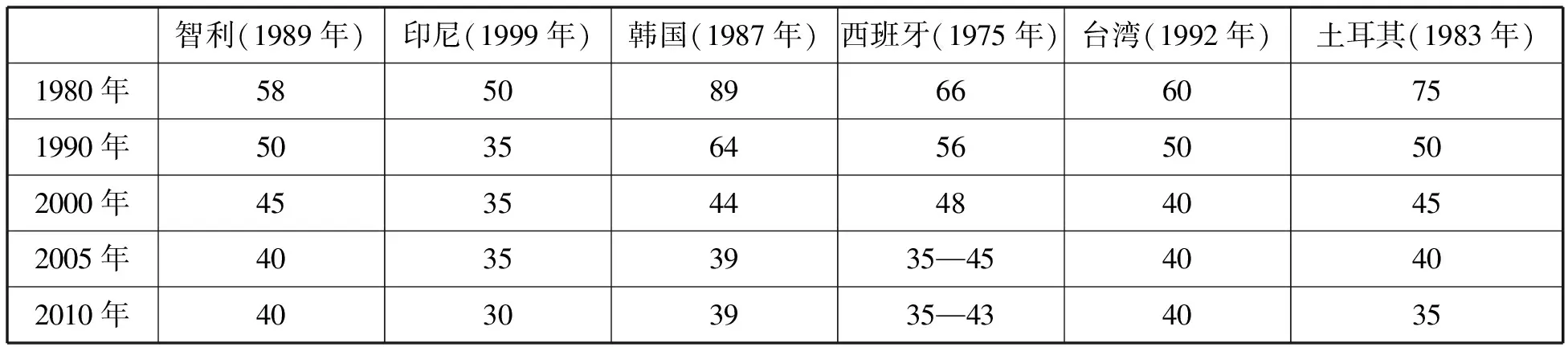

不妨列举一些有趣的案例。曾经的左翼威权国家在民主化之后经济自由度扩大并不奇怪,毕竟,其转型动力中很大一部分来自于其左翼经济政策的失败,政治转型因此成了经济政策转向的一个契机,而这正是在苏东阵营所发生的事情。更耐人寻味的是,右翼威权国家/地区也出现了类似的趋势,即前面提及的智利、印尼、中国台湾、韩国、西班牙、土耳其。这几个典型的右翼威权国家都曾以“反共”为由来维系其威权政体,不少人也认可其“为了捍卫自由经济体系,必须建立铁腕政治”的逻辑。因此,我们似乎有理由预期,一旦这些国家实现民主转型,被压抑的左翼势力将通过民主这个“切蛋糕”机制来推行其民粹式经济政策。但事实并非如此。笔者从EFW数据库中抽取数据,列举了这几个国家转型前后的经济自由度变化(见表2)。国家名称后面的括号里是该国的民主转型启动年。

表2 一组右翼威权国家转型前后的经济自由度变化(1970—2010年)

可以看出,虽然变化未必是直线式的,但总体而言,这些国家的EFW分值都在显著上升。政治转型没有阻止上述国家拓展经济自由。也许可以质疑这个表格所包含的信息量,毕竟经济自由度是一个极具广度的概念。正如Lundstrom所论证的,可能存在一种情况,经济自由的某一个方面(比如贸易自由)大大拓展,从而掩盖了经济自由的其他方面(比如政府大小)的停滞甚至倒退。针对这个问题,我们不妨抽取一个可能最具象征意义的指标来进行观察:对最高收入者所征收的边际税率。很多人对“民主”的质疑,源于它可能带来民粹化的“劫富济贫”,而对最高收入者征收的边际税率,则大致体现“劫富济贫”的程度。所以,我们不妨将上述几个国家/地区民主化前后的最高边际税率列举出来,从而观察上述担忧是否已发生。笔者从EFW2014年的报告中抽取数据(见表3),列举了上述国家民主化前后最高边际税率的变化(以%为单位)。*EFW这组数据的来源为Worldwide Tax Summaries Online。由于信息缺失,数据的起点是1980年。

表3 一组右翼威权国家民主转型前后最高边际税率的变化(1980—2010年)

与前面的发现一致,民主转型后这些右翼威权国家的最高边际税率无一例外地下降了,至少从这个角度而言,人们普遍担忧的“民主化带来恶性劫富济贫”并没有发生。事实正相反,这些国家在铁腕松开之后,并没有出现经济政策的急剧左转,而是最高边际税率的明显降低。

不过,需要对“政治民主与经济自由兼容”这一发现进行两点限制性说明。

第一,民主转型与经济自由扩大同步发生,并不能直接推导出“民主化推动经济自由扩大”,因为理论上可能存在其他因素推动一个国家经济的自由程度扩大(无论这个国家的政体如何),政治民主只是与这一推动力的结果兼容而已。事实上,对同一阶段稳定的威权政体或民主崩溃的国家进行考察,会发现其中大多数国家/地区的经济自由度也在提升。不过,威权国家经济自由度的提升程度平均而言低于民主化国家:16个数据可考的稳定威权政体在1980—2010年EFW分值平均提高了1.5,而42个数据可考的第三波民主转型国家的EFW分值提高了1.8。*当然,这种平均数值所含的信息量非常有限,某个国家EFW分值的大幅提高可能会掩盖另外几个国家的原地踏步甚至轻微倒退。后面的“全球经济自由度水平”数值也有类似问题。但无论如何,数据显示,至少在这一阶段,威权制度与经济自由度的上升也存在兼容关系。

第二,民主化与经济自由兼容,并不必然意味着随着民主转型的深入,经济自由度的上升是线性的和匀速的。2014年《世界经济自由年度报告》显示,全球经济自由的扩大主要发生在1980—2000年间(平均分值从5.32提升到6.72分),相比之下,2000年后,全球平均的经济自由水平处于基本停滞的状态(6.72到6.84)。此外,由于我们用时间段来观测经济自由度的变化,因此难以捕捉经济自由度比较细微的变化,导致经济自由扩大过程中的一些阶段性倒退和“漩涡”被忽视。比如,阿根廷在20世纪90年代中后期曾经实行相当自由的经济政策,EFW分值在2000年到达其顶点分值7.4,但随着2001年经济危机的爆发,庇隆主义的左翼政党联盟上台,导致经济自由分值有所跌落,截至2012年,已经跌至4.9。由此可见,并非一个国家的民主越深入,其经济自由度就越高。*但同时也需指出:即使与其他拉美国家相比,阿根廷的情况也比较极端,同样是左翼政党上台的厄瓜多尔,20世纪90年代之后EFW分值一直在6左右徘徊,只有微小震荡出现;中左政党的上台则没有阻碍巴西以及尼加拉瓜的EFW分值几乎一直处于上升状态;玻利维亚的EFW分值虽然曾经一度从峰值7(2000)跌落到6.2(2007/2008),但是目前又呈现出回升状态。因此,没有理由相信阿根廷经济自由度的下跌是不可逆转的。

三、理论探讨

如前所述,虽然20世纪70年代中期以来,民主化浪潮席卷全球,但所涉各国的经济自由度却不降反升。“经济自由与政治民主相冲突”这种观点,至少就过去40年而言,缺乏系统性的事实基础。

那么,何以如此?从理论上而言,民主制度的确蕴含一些潜在机制可能导致经济政策民粹化:当民主的再分配冲动压制投资积极性时,当各种利益集团利用民主制度的低谈判门槛来裹挟公共政策时,民主完全可能成为经济民粹主义的土壤。这种潜在可能性何以在过去40年左右没有大规模展现,反而是政治民主化与经济自由化亦步亦趋?固然,地理位置、国家大小、文化传统、资源禀赋等因素有一定解释力,但是鉴于这些都是相对稳定的因素,常量通常很难解释变量的大幅度变动。

另一种非常合乎直觉的解释因素是经济发展水平,20世纪七八十年代以来,多数国家的经济发展水平相比冷战前期(更不用说第二次世界大战之前)有长足发展,随之也带来了中产阶层的崛起,社会结构的变化意味着“阶级调和”的可能性,从而使得极端民粹主义政策失去市场。但是,这一观点很难解释为何表格中各国的经济自由度都趋向提高,而无关乎该国的经济发展水平,甚至非洲(最贫穷的地区)是经济自由度提高幅度最明显的地区之一,可见,这一转变并不依赖于相对发达的经济水平。

笔者认为有两个因素非常重要:国际格局的变化以及现代民主的内在逻辑。

国际因素在推进经济自由化方面意义非凡。冷战的结束导致了两个变化:意识形态上,计划经济或其他国家管制型经济模式的失信;国际格局上,两极格局被欧美主导的国际格局所取代。*固然,其他大国,比如中国和俄罗斯,还具有相当大甚至可能越来越大的影响力,但是在过去三四十年左右,欧美作为一个观念和利益共同体的地位仍然是最强大的。此外,中国和俄罗斯这样的大国,在这一阶段与西方的对抗性程度,也与冷战时期苏东与西方的对抗程度不可同日而语。意识形态上,20世纪80年代之前,各种国家主义经济形态曾风靡一时,成为自由市场经济强劲的竞争对手和替代方案。如前所述,不但在苏东阵营及其亚洲势力范围,哪怕是在非洲、阿拉伯地区和拉美,也都出现了大量的“左倾”经济实践。但是,随着苏东阵营经济增速的放缓和短缺经济的出现,随着拉美国家的封闭性经济(进口替代性发展模式)导致经济滞涨,管制型经济及其背后的意识形态逐渐失去信用,与之相对,自由市场显示出更持久的生命力。西方各国的持续繁荣自不待言,战后崛起的新兴经济体(比如“亚洲四小龙”)也大多依赖自由倾向的经济政策。可以说,几代人在交纳了高昂学费后,通过实践认识到了自由市场的意义。

但是,如果没有国际格局相应的变化,仅有观念上的变化是不够的。任何一种国际经济秩序都需要强有力的推动者和安全提供者,两极格局的坍塌和欧美主导格局的出现,使得经济自由的全球性拓展有了强有力的推动者和维护者。近40年,一个被称为“新自由主义”的全球经济秩序逐渐浮现,其中包括世界贸易组织、国际货币基金组织、世界银行等国际经济组织的迅猛拓展,也包括北美自由贸易协定、欧盟经济一体化、亚太经合组织等地区性经济协作的加深。这些国际经济组织和协议不但从贸易和金融上将世界各国卷入经济全球化,也从外部推动这些国家内部经济模式的自由化。*这种外部推动有时候是通过市场的力量——与外部产品和服务的竞争导致国内的经济改革,有时候则是通过直接向政府施压——国际货币基金组织和世界银行的“有条件援助”项目以及欧盟的“门票”往往以市场化改革为条件。尽管人们往往对“新自由主义”的全球经济体系做出截然相反的评价,有人认为这是国际资本掠夺穷国穷人的阴谋*“新自由主义”的经济体系广受争议。这一争议往往体现为学界和公共领域对“华盛顿共识”和“结构性调整项目”的批评。批评者认为,“华盛顿共识”所要求的私有化、财政紧缩和贸易开放恶化了很多发展中国家的经济和社会形势,并且其成本由社会底层不成比例地承担。,有人则认为这是全球经济走向繁荣的契机,但对于这一新型经济秩序建立于一个新型的国际政治和安全体系之上却并无太大争议。或许展开一个“反事实的”假设有利于我们认识到这一点:如果冷战是苏东阵营取得了胜利,同样规模与程度的自由经济体系是否还会崛起?在这一点上,美国国际关系学者卡根做了如此表述:“或许我们所享受的进步并非人类进化的必然结果,而产出于一种独特并可能稍纵即逝的环境:一种国际体系中的权力安排,而这个国际体系偏好特定的世界观……或许过去60年全球惊人的经济增长反映出特定的经济秩序,而这一秩序由世界上最领先的自由市场经济体所塑造。”[21](P4)

如果“政治民主与经济自由兼容”仅仅依赖于国际格局的变化,这意味着它的基础“独特并可能稍纵即逝”,也就是说,如果国际格局重又发生变化,各新兴民主国家的经济政策会否“见风使舵”地转向?除非我们能在现代民主制度内部找到一些机制可能有助于维护自由经济秩序,否则政治民主和经济自由的关系就具有相当的随机性。事实上,笔者认为民主制并不能确保管制型经济不会卷土重来,但本文试图论证的是,这种卷土重来并非必然,即民主与经济自由的丧失并没有必然联系。现代民主制内部的两个特点,使我们对其保持审慎乐观。

第一是现代民主制内在的纠错机制。固然,威权制度也有纠错能力,但是,由于民主制下政治信号机制更灵敏,并且权力更替机制具有嵌入性,其系统性纠错的成本往往比威权体制要低。如果民主的深入意味着民粹的无限深化,左翼政党何以会在民主国家通过选举下台这件事情就会变得非常难以解释。当凯恩斯主义的经济政策在20世纪70年代将美国经济带入滞涨状态时,选民就选择了偏向自由经济的共和党上台,这是民主制度性纠错的一个典型。在印度,当国大党几十年的执政实践未能使印度经济实现腾飞时,其几十年的执政党地位开始动摇,经济上的中右政党印度人民党于1977年第一次获得选举胜利,1996年第二次胜利,最近一次印度2014年大选中则是大获全胜。*当然,印度人民党的胜利,在相当程度上可以归功于其族群和文化立场,但是经济政策也是其胜利的重要原因。相比之下,中国80年代开始的改革开放虽然更早,但这种纠错却是在“大跃进”带来大饥荒、“文化大革命”带来巨大灾难、第一代领导人去世如此之高昂的成本下实现的。

卡普兰在《理性选民的幻象》中系统论述了美国选民在经济政策上的“系统性偏见”。*通过将民众的经济观念与专家进行对比,卡普兰发现民众的经济观念普遍“偏左”,存在着“政府干预偏见”、“排外偏见”、“悲观偏见”等误差。[22]但似乎没有理由相信,威权体系下的独裁者没有“系统性偏见”。更重要的是,“系统性偏见”的存在与选民的学习能力并不矛盾。当民粹主义的经济政策遭遇明显失败时,民众完全可能掉头支持更自由化的经济政策。2009年欧元区爆发财政危机以来,希腊、西班牙、葡萄牙及爱尔兰几个“重灾区”的选举结果对此可以做出说明。希腊的财政危机很大程度上由其庞大的公共部门及其带来的财政负担引发,但是2009年的财政危机爆发后,尽管希腊爆发了风起云涌的示威以抗议紧缩性财政政策,但在2012年的希腊大选中还是中右立场的新民主党战胜了左翼政党联盟。当然,经济危机的相对缓和使得希腊在2015年重新选举了左翼政党上台。与此相类似,2011年,西班牙执政党社会主义工人党惨败给右翼保守党人民党;葡萄牙在2011年大选中,原先的左翼执政党社会主义党败给了中右的社会民主党;在爱尔兰,危机爆发前中间政党共和党已经稳居下议院最大党几十年,但在危机爆发后的2011年大选中,中右翼政党统一党则取而代之。当然,这些国家的选民可能将来在经济上重新左转,但是民众在经济危机面前的政治反思能力却可见一斑。

拉美国家的情况似乎构成一个反例。21世纪初,许多拉美国家出现了左转风潮,以至于有评论家称拉美出现了一场“粉红色革命”:自2006年起,左翼政党桑地诺民族解放阵线及其领袖奥特加已经在尼加拉瓜两次赢得大选;在玻利维亚,左翼政治旗手莫拉莱斯在2014年已经第三次当选总统;科雷亚,另一个标杆性的左翼政治家,则于2013年第三次当选厄瓜多尔总统;阿根廷的庇隆主义联盟“胜利阵线”及其领导人基什内尔夫妇,从2003年开始也不断赢得大选;而在巴西,从2003年到2014年,左翼政党工人党也已经第三次赢得总统大选;更不用说委内瑞拉,激进左派查韦斯及其继任者马杜罗自20世纪90年代末期开始就不断赢得选举,并且推行了具有相当民粹色彩的经济政策。

但这一“粉红色革命”却未必意味着拉美国家选民和政党缺乏政治上的学习能力。一个不容忽视的事实是,拉美国家在2003—2012年这十年左右的时间里(除了金融危机严重的2009年),也就是左翼政党不断赢得选举的这些年里,大多实现了显著的经济增长,并且增长速度高于“新自由主义”的20世纪90年代。*这也许暗示着,在贫富差距极度悬殊的发展中国家,经济自由辅以温和的再分配项目是与经济增长兼容的。[23]尽管增长的原因以及增长是否可以持续存在争议*《经济学人》发表文章认为,这种增长很大程度上归功于中国、印度这样的新型经济实体对资源、矿产、农产品的需求。[24],但一个国家的民众在经济相对快速增长时没有改革意识,似乎不能用以说明民众缺乏学习能力,只有当民众面对危机而“偏执”地坚持其“系统性偏见”时,才能说明民众缺乏学习能力。*此外,还需要说明的一点是,拉美这些左翼政党本身也表现出相当的调适能力,它们的“左”已经不再是冷战时期的那种“左”。一个典型例子是尼加拉瓜的执政党桑地诺民族解放战线。1979年桑地诺民族解放战线通过武装革命上台时,是个激进左翼政党;然而2006年重掌政权的桑地诺民族解放战线,已经是个热衷于以免税等方式“吸引外资”的务实型政党了。参见http://www.economist.com/node/21526908?zid=309&ah=80dcf288b8561b012f603b9fd9577f0e。

对民主制保持乐观的第二个原因,是现代民主制本质上是共和制,有相当的精英主义成分与多数原则相制衡。由于现代民主制都是代议制,“代议”环节使现代民主制具有天然的精英主义色彩,这不仅仅是因为政治代表拥有相当的民意解释权和策略性决策空间,而且因为选民之外的力量——游说集团、智库、媒体、商业团体、股市等等——对政治代表也具有相当影响力。此外,还有两个因素也往往能缓冲多数原则的冲击力:一是投票率在各阶层中的不均匀分布*比如卡普兰的书中就系统分析了教育和收入水平对投票率的影响,并发现二者正相关。只不过在他看来,投票参与率并非越高越好。中下层的低投票率在他看来是纠正民众经济观念“系统性错误”的一个有益途径。;二是很多民主国家都有部分权力机构在相当程度上独立于民选机制之外(比如美国的法院和美联储)。

正因为现代民主制度本质上是共和制,甚至有人认为这一共和制中的精英主义成分重于其多数原则成分*因此,有不少左翼知识分子认为,自由民主制是虚伪的“资产阶级民主”,或至少向有产阶级严重倾斜。比如Lindblom在《政治与市场》一书中就表达了这个看法。,所以,在现代民主制度下,我们很少看到选民通过选票推翻自由经济秩序。暴力土改可以被视为经济民粹主义的最极端表现,但历史地看,20世纪最激进的暴力土改都是由威权政府发动的。固然,民主国家也有不少“粉红色”经济政策,但一个国家要走向激进的左翼经济政策(从“粉红”走向“鲜红”),政治上需要做的往往不是依赖民主程序,而是破坏民主程序,所以经济民粹化往往与民主被架空同步发生,而这正是近年津巴布韦、委内瑞拉、一定程度上今天的尼加拉瓜正在发生的事情。比如,过去15年左右是委内瑞拉经济民粹化的时期,但是与此同时,其民主程度也同时跌落。根据Polity IV,其民主分值1999年是7,而到2012年已经跌至-3。只有先搬走民主这个“绊脚石”,激进的左翼经济政策才能得以推进。

针对“民主化将导致经济政策民粹化”、“政治民主与经济自由相冲突”、“民主化会逆转市场化成果”等观点,本文考察了第三波民主化国家的民主转型是否导致了经济自由的逆转。依赖Polity IV和EFW这两个数据库,本文对这些国家民主化前后的经济自由度进行了比较,发现并不存在很多人担忧的“民主化逆转市场化”现象。事实上,政治民主化与经济自由化基本上亦步亦趋,即使在典型的右翼威权国家,政治民主化也没有带来经济民粹主义的兴起。因此,本文认为,政治民主与经济自由完全可以兼容,民主化并不必然带来经济自由的丧失。

为什么理论上潜在的经济民粹化没有在过去40年左右成为现实性?笔者从国际体系和现代民主制的特点两个角度寻找答案。从国际体系而言,冷战的结局很大程度上摧毁了管制型经济的信誉,使自由市场经济成为无可替代的经济方案,而新的国际秩序则为这一方案的推行与维护提供了政治与安全基础。从现代民主制的特点而言,相对低成本的纠错机制是其优势所在,而代议成分使得现代民主制具有相当的精英主义色彩,从而缓冲了多数暴政这一可能性。

当然,笔者并不认为政治民主与经济自由的兼容性是一劳永逸、不可逆转的。国际体系的变化、经济危机引发的意识形态危机乃至民主自身的形态变化,都可能使得这种兼容性受到考验甚至逆转。此外,严格说来,二者的兼容性并非一个是与否的问题,而是一个程度和比例的问题。如前所述,二者的关系并非线性,且有地区性差异。那么,对于促进经济自由,政治民主的程度是否存在一个“最优值”?又有什么经济、文化、社会条件可能诱发民主的经济自由向度而非其民粹向度?这些都是需要进一步思考的问题。

[1] Samuel Huntington.TheThirdWave.Norman:University of Oklahoma Press,1993.

[2][7] De Haan,Jacob,Susanna Lundstrom,and Jan-Egbert Sturm.“Market-Oriented Institutions and Policies and Economic Growth: A Critical Survey”.JournalofEconomicSurveys,2006,20(2).

[3] North,Douglass.“The Paradox of the West”.http://128.118.178.162/eps/eh/papers/9309/9309005.pdf,1993(last visit).

[4][5][6] Hayek,Friedrich.NewStudiesinPhilosophy,Politics,EconomicsandtheHistoryofIdeas. Chicago:University of Chicago Press,1978.

[8] De Haan,Jacob,and Jan-Egbert Sturm.“Does More Democracy Lead to Greater Economic Freedom? New evidence for developing countries”,2003,19(3).

[9]Pitlik,Hans,andSteffenWirth.“DoCrisesPromotetheExtentofEconomicLiberalization?AnEmpiricalTest”,2003,19(3).

[10] Pitlik,Hans.“The Impact of Growth Performance and Political Regime Type on Economic Policy Liberalization”,2008,61(2).

[11]DeVanssay,Xavier,VincentHildebrand,andZaneSpindler.“ConstitutionalFoundationsofEconomicFreedom:aTime-seriesCross-sectionAnalysis”,2005,16(4).

[12] Lawson,Robert,and J.R.Clark.“Examining the Hayek-Friedman Hypothesis on Economic and Political Freedom”,2010,74(3).

[13]Grosjean,Pauline,andClaudiaSenik.“Democracy,MarketLiberalizationandPoliticalPreference”,2011,93(1).

[14] Carden,Art,and Robert Lawson.“Human Rights and Economic Liberalization”,2010,12(2).

[15]Dutt,Pushan,andDevashishMiltra.“EndogenousTradePolicythroughMajorityVoting:AnEmpiricalInvestigation”,2002,58(1).

[16] Milner,Helen,and Keiko Kubota.“Why the Move to Free Trade? Democracy and Trade Policy in the Developing Countries”,2005,59(1).

[17]Milner,Helen,andBumbaMurkherjee.“DemocratizationandEconomicGlobalization”,2009(12).

[18] Lundstrom,Susanna.“The Effect of Democracy on Different Categories of Economic Freedom”,2005,21(4).

[19]Rode,Martin,andJamesGwartney.“DoesDemocratizationFacilitateEconomicLiberalization”,2012,28(4).

[20] Gwartney,James,Robert Lawson,and Joshua Hall.EconomicFreedomoftheWorld: 2014AnnualReport.Vancouver,B.C.:Fraser Institute,2014.

[21] Kagan,Robert.TheWorldAmericaMade.New York:Alfred A.Knopf,2012.

[22] Caplan,Bryan.MythofRationalVoters.New Jersey:Princeton University Press,2011.

[23] Economist.“Life after the Commodity Boom”.http://www.economist.com/news/americas/21599782-instead-crises-past-mediocre-growth-big-riskunless-productivity-rises-life,2014-03-29(last visit).

(责任编辑 李 理)

Does Democratization Harm Economic Freedom?——Assessing the Change of Economic Freedom Level in the Third-Wave Democratization Countries

LIU Yu

(Department of Political Science, Tsinghua University, Beijing 100084)

Among all the challenges to electoral democracy, one type of criticism is common: “democratization leads to economic populism”, “political democracy is incompatible with economic freedom”, or “democratization will reverse the path of marketization”. Intrigued by this argument, adopting data from the Polity IV and EFW, this research compares the level of economic freedom before and after the democratic transition among the third-wave democratizers. The result indicates that the third-wave democratization took place simultaneously with an increase of economic freedom in almost all third-wave countries. The allegation that democratization harms economic freedom is not empirically supported among the third-wavers. The change of international system and the nature of modern representative democracy probably explain this phenomenon.

democratization;economic freedom;third wave;democratic transition

教育部“留学回国人员启动资金”项目(20121028540)

刘瑜:政治学博士,清华大学政治学系副教授(北京100084)