库尼茨诗选

董继平 译

库尼茨诗选

董继平 译

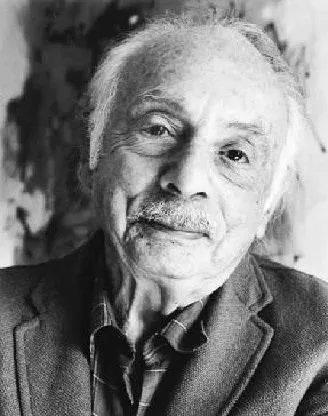

斯坦利·库尼茨(Stanley Kunitz,1905-2006),美国著名犹太诗人,普利策诗歌奖得主,生于马萨诸塞州的沃切斯特,早年就读于哈佛大学,毕业后即开始发表作品,从此笔耕不辍,到2003年98岁高龄时还在写作,直至2006年去世。他长期在哥伦比亚大学执教,曾建立纽约市诗人之家、普罗文斯顿美术工作中心,1974-1976年担任美国国会图书馆诗歌顾问(即美国桂冠诗人前身),2000当选为“美国桂冠诗人”。他的诗集主要有《智性事物》(1930)、《通往战争的护照》(1940)、《诗选:1928-1958》(获1958年普利策诗歌奖)、《试验树》(1971)、《斯坦利·库尼茨的诗;1928-1978》、《在最后的事物旁边:新诗与论文》(1985)、《穿越:晚期新诗选》(1995,获得全国图书奖)、《斯坦利·库尼茨诗集》(2000)等。在大半个世纪的创作生涯中,他获得过美国几乎所有重要的诗歌奖。此外,他还翻译过曼捷尔斯塔姆、阿赫玛托娃、叶甫图申科等人的作品,出版过多种苏俄文学作品;编辑过《约翰·济慈的诗》(1964)、《耶鲁青年诗人丛书》(1969-1977)、《布莱克基础读本》(1987)等多种诗选。

斯坦利·库尼茨被认为是20世纪美国最卓著和最富有成就的诗人之一。他的早期诗作受到艾略特、兰色姆诗风的巨大影响,风格精致,技巧细腻,但从上世纪60年代开始,他的诗开始逐渐转向比较简朴而自然的风格。还有些评论家认为,库尼茨的诗中的象征主义源于卡尔·荣格的心理学,他的作品影响过包括詹姆斯·赖特在内的后一代美国诗人。

破碎的旧曲

我叫所罗门·列维,

沙漠是我的家,

我母亲的胸膛长满刺藜,

我没有父亲。

沙子低语说:“要分离。”

石头教导我:“要坚强。”

在路边,我因为幸存

而欢跳舞蹈。

初恋

迎着她初升的太阳

在她眼里,二十个冬天的坚冰

噼啪破裂了。

她那反映的寂静脑海

让世界(变成双重)保持平静,

变成流体。

她的血液中,颤动着

一种与花融合的音乐;

根源模糊的

迅速冲动的安慰;

光芒的金色蜜蜂

执着地群集在她的眉头。

她的喉咙充满了歌,

她哼唱,她能感到

她的心上长出翅膀。

在春天,她是一棵树

颤动着叶片的希望,

而叶片就是那希望的舌头。

九月的蛇

整个夏天,我都听见它们

在灌木丛中嘎嘎作响,

在我的花园中,从一排植物

到另一排植物,超越我,

荚蒾树间的低语,

一道来自树篱的闪光,

一个在伏牛花密丛中

脉动的影子。

既然夜晚寒冷

一年年逝去,

我就应该认为它们消失了,

在一阵凝滞的血中

在镰刀般的霜降之前

悄悄溜到了地狱。

并非如此。在正午欺骗性的

安慰中,仿佛为了挑战

那毁坏另一个花园的诅咒,

这两条蛇在一棵北国云杉的

浓密的绿色锦缎中

穿过一道狭长的裂口

显出身来,

头朝下悬晃着,纠缠成

一个厚颜无耻的情结。

我伸手抚摸它们皮肤上的

那种精致、干燥的砂砾。

在这片土地上

我们毕竟是伙伴,

共同签署过一份契约。

在我的触及之下

这正在编织的野性造物

颤抖着。

唯一的幻景

塑造了我骨髓的语言,直到

它的形态对于我的意志刻不容缓,

忍受了我心灵的叶片在风下

飘落,还从我的骨头上

剥光所有脆弱的毯子,

像一具骷髅在阳光下起身,

我将起身否认我所赢得的

美好的必然死亡。

我长满冠毛的大脑上

带着生命斑点直接起身,

当我迷失,我会对我的幽灵

摇动这个斑点,同它搏斗。

如同所有毒药,乐于产生

我那分成两半的良心,明亮地剥落;

感染他,因为我们只生活一次,

我的骨子中,有未使用过的邪恶。

在我顺从于让一根肮脏手指

在我的嘴唇上滑动之前

我将垂下灵魂之泪,真正的

汗水,布莱克①智性的露水。

——————

①英国诗人、版画家(1757-1827)。

地层

我穿过很多种生活,

其中一些属于我,

我不是从前的我,

尽管某个存在的原则

持续不去,我也努力

不去偏离它。

当我回顾,

正如我能聚集力气

继续我的旅程之前

被迫观望的那样,

我看见一块块朝地平线

渐渐缩小的里程碑,

看见那从废弃的露营地

缓缓蔓延的火焰,

上面,有清道夫天使

拍动沉重的翅膀盘旋。

哦,我从真实感情中

为自己建立了一个部落,

我的部落被分散!

心灵将怎样协调

它丧失的盛宴?

升起的风中

我的朋友,那些沿路

倒下者的狂躁尘埃,

痛苦地刺痛我的脸。

然而我转身,我转身,

有些欢跃——

因为我要走向所有我

想去之地的完整意志,

路上的每块石头

对我来说都很珍贵。

在我最漆黑的夜里,

当月亮被遮住

和我穿过残骸漫游时,

一个雨云般的嗓音

指导我:

“生活在地层中,

而不要生活在轿舆上。”

尽管我缺乏

破解这句话的艺术,

我的转化书里的

下一章也无疑

已经写完了。

我尚未完成我的变化。

哈雷彗星

墨菲小姐在一年级

用粉笔把它的名字

写在黑板上,告诉我们说

它正以可怕的速度

沿着银河的风暴轨迹咆哮而下

如果它偏离自己的路线

撞击到大地上

明天就不会有学校。

一个来自山冈的红胡子传教士

眼里露出疯狂的神色

站在位于操场边的

公共广场上

宣称自己是上帝派来

拯救我们大家的,

即使是小孩子也在被拯救之列。

“罪人们,忏悔吧!”他大叫,

挥舞着手,发出信号。

晚饭时,想到这很可能是

我同我的母亲和姐妹

一起分享的最后一顿饭

我就感到悲哀;

可是我也感到激动

几乎没碰我的盘子。

因此遭到母亲的斥责

她早早就把我送回房间。

除了我,全家人都在

熟睡。他们从不曾听见我

偷偷溜进楼梯井,爬上梯子

去呼吸夜间的新鲜空气。

主啊,在格林大街尽头的

红砖建筑的屋顶上

寻找我吧——

那就是我们所居之处,你知道,在顶楼。

我是那穿着法兰绒睡袍的男孩,

伸开四肢躺在这粗糙的砂砾床上

搜寻星空

等待世界结束。

天蛾幼虫:夏天幻想

这里,在毛虫国度里

我学会了怎样通过伪装成

一条龙而幸存下来。

当我抬起我球根状的头

怒视入侵者时

看看我装出那种缓慢

而凶猛的惊讶样子吧。

似乎没有人会猜测

我其实多么温和,

大多数时候,仅仅

融入

风景而消失,就满足了。

我光滑,肥胖,体长,

两边涂着

七条白色斑纹

用一个小小的尖角来做尾巴,

我挺伸着躺在一片树叶上,

成为我的绿床上的浅绿色,

咀嚼,咀嚼。

夏末

空气的搅动,

光芒的混乱

告诫我不被喜爱的岁月

那一夜在铰链上转动。

在失去魅力的田野上

我伫立在麦茬和石头中间

被创造,而一条小虫口齿不清地

对我唱起我的髓骨之歌。

蓝色被倾倒成夏天的蔚蓝,

一只鹰挣脱它的无云之塔,

筒仓的顶熊熊闪耀,我知道

我的部分生命永远结束了。

北方的铁门已经叮当一声

打开:鸟儿,叶片,积雪

安排它们未来的种族,

一阵残忍的风吹拂。