大底盘复杂结构建筑综合体的设计探究

刘文优,黄 梅

(1.台州市城乡规划设计研究院,浙江 台州 318000;2.浙江大学城乡规划设计研究院有限公司,杭州 310000)

大底盘复杂结构建筑综合体的设计探究

刘文优1,黄 梅2

(1.台州市城乡规划设计研究院,浙江 台州 318000;2.浙江大学城乡规划设计研究院有限公司,杭州 310000)

随着我国城市化进程步伐的加快,建筑业已由传统的单一化模式向多元化模式发展,商住两用的大底盘高层建筑结构应运而生,既为建筑行业发展提供广阔的发展空间,也带来了巨大的挑战和创新。本文主要针对大底盘高层建筑结构稳定性设计参数计算分析、结构模型构建以及结构解析等方面进行研究,为大底盘建筑结构设计提出参考建议。

大底盘;计算分析;结构模型;单塔模型;整体模型

1 工程概况

本文以某商住两用综合楼小区结构设计为例,该工程位于浙江省某市中心位置,周边社会经济环境发展快速。该工程总面积15.4万m2,总高度为73.6 m。建筑结构采用大底盘非常规建筑结构,楼体框架采用钢筋混凝土构建。本文选取1栋商用建筑作为研究对象,本工程共计23层,地下1层为人防和地下车库,地上为22层,其中地上1至3层为商场和设备用房,为裙楼结构层。该建筑地上1层高为5.2 m,2层高为5 m,3层高为5.3 m,3层以上层高为2.9 m,地下1层高为5.1 m,图1为该工程剖面图,图2为首层结构布置图。

2 设计参数

图1 塔楼剖面图

该工程设计参数均以使用年限和基准期为50年为基准,抗震性能设置参照《建筑工程抗震设防分类标准》规定内容进行参数计算。该工程塔楼裙楼连为一体,面积很大,因此在设计时应重点考虑该参数设置[1]。裙楼以上塔楼结构参数计算亦按 照上述标准内容设计,将结构安全等级定为二级,抗震设防烈度定为7度。计算抗震设防烈度时,地震加速度取0.1 g,地震分组取第二组,场地特征周期取0.4 s,场地类别取Ⅱ类,取近50年风速计算重现期基本风压为0.45 kN,建设地面粗糙度为B类。

3 结构体系与布局

图2 首层结构布置图

该工程为钢筋混凝土核心筒结构,楼体筒结构剪力墙周围厚度由底部向上层逐渐减少,由400 mm依次减少到250 mm;核心筒内壁厚度从下到上依次为300 mm、250 mm、200 mm,连梁高度一般为400 mm。由于塔楼3层和4层层高较大,为保证建筑物结构稳定性,在该处加大连梁高度到门洞口顶部,形成“强连梁”。筒体外侧由钢筋混凝土柱组成,主体截面尺寸由下至上逐渐减小,最底部尺寸为1 000 mm×1 000 mm,顶部尺寸为600 mm×600 mm;裙楼框架结构支柱间距为8.4 m。塔楼地下1层为地下室结构,选用该层顶板(标高为-1.0 m)作为结构嵌固端,顶板厚度应大于200 mm,楼板设置双层双向通长钢筋,配筋率应大于0.25%。因3层结构与上部完全不同,存在较大的刚度突变现象,应适当增加3层顶板厚度,取板厚200 mm,设置双层双向通长钢筋,最小配筋率为0.25%。2层、4层、5层顶板处于塔楼收进部位,板厚取150 mm,选用双层双向通长钢筋,最小配筋率为0.20%。

4 结构计算分析

4.1 塔楼模型的建立

该工程因裙楼刚度不大,无法满足上部塔楼嵌固设置的要求,所以,在建筑结构设计时必须考虑塔楼对裙楼和塔楼间的相互影响。该工程选用塔楼带裙楼的结构模型,利用计算机绘制整体结构模型,以下简称整体模型,并利用软件分析计算各项参数取值范围和影响作用。另外,裙楼周围挡土处存在着部分剪力墙,其余也都是框架柱,因此刚度较小,通过塔楼带裙楼综合分析和计算[2]。

计算得出各参数值基础上建立整体模型,将各实测数据输入模型中,构建与实际条件一致的模拟塔楼和裙楼结构。该整体模型选地下1层顶板(标高为-1.0 m)作为嵌固端,顶板厚度为200 mm;B1塔楼沿X方向对称分布,质量和刚度也比较均匀,因此,可推断出该工程塔楼质心和底盘质心近乎重合。在Y方向上的A1(A2)、C1(C2)塔楼质量及刚度相差较小,两者中心偏移距离约为边长的7%,设计规范中要求偏心距小于20%,因此,该整体模型构建满足规范要求。在底盘和塔楼构建中,应适当采取措施减少Y方向的偏心问题,减轻扭力对结构稳定性产生的不利影响。可采用增加梁截面面积或增加剪力墙数量的方式进行缓解。

4.2 SATWE单塔模型建立

《高规》规定:“对多塔楼结构,宜按整体模型和各塔楼分开的模型分别计算,并采用较不利的结果进行结构设计。”我们将各塔楼离散开、分别逐个计算,计算时取塔楼及周围裙楼附近两跨作为单塔模型,以下简称单塔模型;利用计算机分析计算单塔模型的周期比、剪重比、位移比、位移角、刚度比等参数值[3],并结合工程实际建设经验对结构进行检查。

4.3 塔楼与大底盘间的影响

4.3.1 风荷载的建筑群效应

通常情况下,计算建筑群风荷载效应时,应将单栋楼体的体型系数乘以相互干扰系数。而且,多塔结构中一个底盘上面可能建设多个塔楼结构,且各塔楼高度较为接近,组成一个高密度高层建筑群,当风从楼体空隙经过时,风对塔楼产生风荷载作用影响塔楼建筑稳定性。因此,应利用软件计算分析风荷载对建筑群产生的影响,而不是以往仅分析风荷载对单个建筑产生的作用。以建筑群体型系数μsm作用软件分析系数。

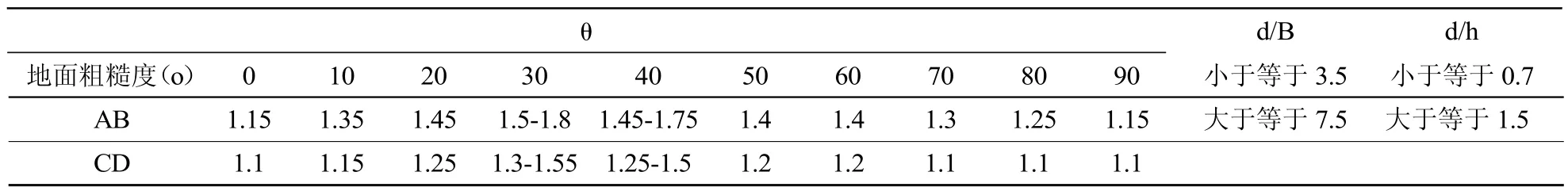

现阶段《高规》并未对风荷载和塔楼间距具体数值进行量化规定,仅规定高层建筑群距离较近时应考虑风荷载作用影响,根据国内实验报告,迎风面宽度设为B,截面高设为H,当两塔楼间距大于7.5 B,或风向距离大于1.5 H时,风对建筑群产生的影响十分微弱,可忽略不计。由此可知,在分析计算风荷载对塔楼产生的影响时,可在经验距离值范围内分析其影响强弱。此外,当塔楼群体高度较低,风对建筑群相互间的影响作用也不会太明显,建筑周围塔楼高度高于1/2建筑高度时,影响作用显著,应对此进行分析。

图3 风荷载效应

建筑群相互干扰增大系数μBF通常由类似工程实测数据经归纳得出,具体数值可参见《工程抗风设计计算手册》,如表1所示。当建筑工程影响因素较为复杂多变,无法按照相似经验数据计算时,可根据现场自然条件模拟风洞实验计算系数,如表1。

对于连体结构高层建筑通常两建筑物距离较近,且高度一致,因此,计算风荷载对建筑群产生的影响效应时可使用表2确定相互干扰增大系数。

4.3.2 竖向抗侧刚度

塔楼结构的本质为竖向抗侧刚度的突变,因此明确地震作用的水平传递途径和相关构件的受力关系十分重要[5]。本文以B1塔为研究对象,塔楼和裙楼顶板交接处的剪力作用大小:X方向上剪力作用为5 932 kN,Y方向为6 169 kN;而裙楼顶部的塔楼竖向构件受力情况的总和:X方向为4 868 kN,Y向为5 225 kN。由此可见:塔楼对裙楼产生的水平力通过裙楼顶板部分传递到裙楼构件中,在通过构建一部分传递到基础上,裙楼构件可分散一部分水平力作用,而不是塔楼产生的力完全传递到基础。由于塔楼水平地震力被裙楼顶板构件分散一部分,改变了力的传播途径,减少了水平力对基础的影响程度。因此,本文考虑增加裙楼顶板的刚度,即增加板厚和配筋度,以提高该处刚度。利用PMSAP软件计算水平地震作用力大小,结果显示:塔楼与裙楼连接处所受应力较大。因此,应适当增加连接处楼板厚度及配筋率。

表1 相互干扰增大系数μBF

表2 连体结构相互干扰增大系数μBF

5 重点问题

5.1 该工程结构设计过程中,设计人员重点分析了以下问题

1)塔楼建筑3层和4层高度差较大,刚度存在突变现象;为确保各层刚度比值达到设计规范要求,减少突变现象,可采用在3层和4层楼面设“强连梁”,适当收小4层处的柱截面,剪力墙厚度以及框架梁高度等手段来实现。调整后刚度数值如表3。但该“强连梁”会加大剪压比,设计时可在“强连梁”中设水平缝,连梁中配置交叉斜筋等措施,从而使剪压比达到规范要求。此外,还应适当增大连梁抗剪能力,提高2层和3层支柱刚度值。

表3 裙楼上下层的剪切刚度值/(×107kN/m)

2)为降低建筑施工成本,在建筑结构设计时应尽量减少支柱截面,提高支柱配筋率和混凝土强度,以减少支柱截面尺寸,同时提高轴压比。

3)大底盘与上层多塔结构相连问题。

由于高层建筑的大底盘多塔的刚度较大,造成基地受力不均匀,从而导致底板变形,进而对地基基础造成影响,最终影响建筑整体的安全质量。对于大底盘复杂结构建筑综合体而言,必须解决大底盘与上层多塔结构相连问题。在这一连接过程中,需采取柔性或刚性防水连接,但是由于现阶段柔性防水连接在维修时需要较为昂贵的费用,而刚性连接条件目前并不成熟,大底盘结构基础设计对于建筑市场而言是亟待解决的问题。

5.2 大底盘结构基础在设计时,可以从以下方面进行控制

5.2.1 对混凝土等级与浇筑的控制

在满足耐久性、承载力以及防水的基础上,采用矿渣水泥等低水化热水泥。同时,对砂石骨料的颗粒级配与含泥量进行严格控制。混凝土浇筑完成后,按照相关规范要求实行降温养护工作,尽量减小混凝土在硬化过程中产生的收缩应力。

5.2.2 后浇带的设置

5.2.2.1 伸缩后浇带的设置

设置伸缩后浇带的原则、方法应与沉降后浇带保持一致,需重视伸缩后浇带中梁和板钢筋之间的贯通,且后浇带的浇筑工作应该在两侧混凝土浇筑之后的2个月、上部混凝土浇筑后的1个月进行。浇筑混凝土强度等级与底板混凝土强度等级相比,应高一级,且需强化其养护工作。

5.2.2.2 伸缩后浇带的设置

沉降后浇带是在施工期间留置的,为了抵抗建筑物不均匀沉降而从基础开始设置的后浇带;宽度在800~1 000 mm,竖向垂直留置,地下室部分要采取防水措施;一般40 d以上或按设计要求时间,采用高一级等级的混凝土浇筑,且加强养护。

6 结语

综上所述,本文以实际工程结构设计为研究对象,结合笔者多年工作经验,得出以下结论:

1)大底盘建筑结构设计中,大底盘对塔楼的地震剪力影响较大,在利用计算机软件分析计算塔楼参数时,应对大底盘对塔楼受力和力的作用传递两方面进行分析,确保塔楼设计安全性。

2)工程回填土的压力作用,应采取适当措施保护地下结构,防止在地震水平力作用下发生扭转;在建设超长结构建筑时,应注意后浇带封闭之前结构在土侧压力作用下产生的倾覆和滑移。本工程设计时在基础和各层楼板浇筑完成前设置了钢管保护,此种情况可适用较深基坑结构。

3)当多栋或群集的大底盘建筑相互间距较近时,宜考虑风力相互干扰的群体效应。一般可将单栋建筑的体型系数μs乘以相互干扰增大系数,该系数可参考类似条件的试验资料确定;必要时宜通过风洞试验确定。

4)后浇带是作为超长建筑不留温度伸缩缝及高层建筑高层部分与裙房之间不留沉降缝的技术措施。因后浇带的缝宽与墙、板的厚度密切相关,在设计后浇带的缝宽时应按照墙板厚度进行计算。

[1]冀强.新旧《高层建筑混凝土结构技术规程》的对比[J].河北建筑工程学院学报,2014(03).

[2]杜亚光,陈军.大底盘双塔结构底盘刚度对结构受力影响[J].山西建筑,2011(32).

[3]潘近乐.设计中高层带地下室结构嵌固端的合理选取[J].中国建筑金属结构,2013(04).

[4]张伟,田越鹏.大底盘非对称双塔结构抗震设计[J].工程建设与设计,2009(11).

[5]董旭华,关二红.大底盘多塔结构抗震动力分析与工程设计实践[J].建筑技术开发,2009(09).

[6]苏骏,刘晴云,季俊杰,陈红宇.大刚度裙房多塔结构实用简化设计方法探讨[J].建筑结构,2013(11).

TU318

A

1673-1093(2015)04-0070-04

刘文优(1981),女,浙江余姚人,毕业于浙江工业大学土木工程专业,就职于浙江省台州市城乡规划设计研究院,工程师,研究方向:建筑结构。

10.3969/j.issn.1673-1093.2015.04.015

2015-01-24;

2015-01-29