语篇翻译与语篇翻译教学整合论

语篇翻译与语篇翻译教学整合论

冯全功

(浙江大学,杭州,310058)

摘要:语篇翻译就是把语篇(包括原文和译文)视为一个有机整体,翻译时要有强烈的语篇意识,遵循整体性与和谐性两大原则。语篇翻译观是语篇翻译教学的理论基础,要求翻译教学要以相对独立的语篇为基本单位,在语境与语篇整体的观照下对译文进行分析。语篇翻译教学还要整合相关知识资源以提高学生的翻译能力及其对翻译的理解与认识,如写作修辞、英汉语言与思维对比、翻译理论与翻译技巧等。

关键词:语篇翻译,语篇翻译教学,整体性原则,和谐性原则

[中图分类号]H315.9

doi[编码] 10.3969/j.issn.1674-8921.2015.02.012

作者简介:冯全功,浙江大学外国语言文化与国际交流学院讲师、南开大学翻译学在读博士。主要研究方向为翻译修辞学、《红楼梦》翻译、职业化翻译等。电子邮箱:fengqg403@163.com

1. 引言

语篇(text),有时也称为篇章、文本等,是一个意义相对完整的言语交际单位,表现形式可以是一个单词(如公示语Danger),也可以是一部长篇小说。语篇与话语(discourse)是两个容易混淆的概念,前者主要指书面语篇(本文的重点),后者主要指口头语篇。语篇语言学是上世纪六七十年代兴起的语言学分支学科,是对西方传统语言学(以句子或更小的语言单位为研究对象)的扬弃与发展。语篇语言学把大于句子的语篇(一般而言)作为研究对象,关注句子与句子之间的逻辑关系以及语篇的整体结构,关注语言使用者的交际意图以及语境对语篇形式与结构的影响等(刘辰诞、赵秀凤2011:4)。de Beaugrande和Dressler(1981)指出语篇(文本)必须满足七个标准(文本性的具体内容)才能称之为语篇,即衔接(cohesion)、连贯(coherence)、意向性(intentionality)、可接受性(acceptability)、信息性(informativity)、情景性(situationality)与互文性(intertextulaity)。这种文本观把文本(衔接、连贯、信息性、互文性)、人(作者的意向性、针对读者的可接受性)与语境(情景性)有机地联系起来,具有很强的理论解释力,对翻译研究也有莫大的启示。Neubert和Shreve撰写TranslationasText(1992)的理论基础主要也是上述两位学者的文本观。胡曙中(2012:2-4)把语篇语言学分为三大主要学派:布拉格学派、系统功能语言学派和语篇语言学新学派。任何学派的理论观点都旨在解释“语篇生产者和语篇接受者生成和理解语篇所经历的过程”(同上:2),这些对翻译(研究)都有一定的解释力。

修辞学是语篇语言学的先驱,中西皆然。西方古典修辞学主要是演讲的学问,以口语为主,其中的篇章布局、文体风格以及对受众的重视等都与语篇语言学密切相关。中国古典修辞学主要是写作的学问,以书面语为主,对语篇语言学似乎更有启发,尤其是中国传统的文章学,如文与道、立意与谋篇、体裁与风格等。刘勰在《文心雕龙·章句》中所展现的文章有机整体观正是现代语篇语言学的核心旨意。中国古典修辞学集中在调音、炼字、设格、组句、谋篇、文体以及风格等的探讨上,强调语篇本身的整体性以及整体与部分的关联性。中国自古强调“融会贯通”,语篇语言学本身的发展及其在其它领域的应用(如创作、翻译等)都要善于“融会贯通”古今中外相关理论资源,通过资源整合增强自己的解释力。鉴于翻译的跨语言与跨文化属性,基于语篇语言学的语篇翻译(教学)更要体现出“融会贯通”的精神。

2. 语篇翻译观概述

语篇翻译观主要是随着现代语篇语言学的兴起而提出的。中国传统译论中也不乏语篇翻译的思想,如马建忠的“一书到手,经营反覆,确知其意旨之所在”(参见罗新璋、陈应年2009:192),严复的“将全文神理,融会于心”,“前后引衬,以显其意”(同上:202)等。这些译论都体现了语篇翻译的整体性原则。国外很多翻译理论家也很重视语篇整体的重要性,甚至将这一重要性直接体现在翻译定义中。如Catford(1965:20)把翻译定义为用一种语言中对等的文本(语篇)材料替换另一语言中文本材料的过程;Neubert和Shreve(1992:25)把翻译视为文本诱发的文本生产物。显然,受语篇语言学的影响,语篇成了翻译的基本单位。Nida(2001:198)也认为语篇是译者的关注焦点,因为语篇是携带意义的基本单位,同时也是最终单位。Hatim和Mason(2001)对语域分析、互文性与意向性、文本类型、文本结构、话语文本性等的论述也都是语篇翻译的重要论题。Snell-Hornby(2006:151)认为新千年的翻译研究有“回归语言学”的倾向。如果说这已成为事实的话,语篇语言学功不可没,因为语篇语言学不仅关注语篇内各部分之间的相互联系,同时也注重语篇外社会文化语境的重要性,整合了翻译研究的语言学途径与文化学途径,为翻译研究提供了新的切入点。

语篇翻译的最典型研究成果当属Neubert和Shreve(1992)。两位学者认为翻译是作为语篇的翻译,以语篇为中心,语篇与文本性特征是翻译跨学科研究的整合概念,并详细描述与解释了翻译的七大文本性特征(连贯、衔接、意向性、互文性等),对文本意义、语篇对等、交际价值以及语篇类型等也予以了重点介绍。对等是翻译研究的语言学途径的核心概念,自从语篇语言学问世之后,语篇对等颇受学者青睐,赋予对等更大的弹性和解释空间。Fawcett(2007)梳理了翻译研究的语言学途径,包括词汇及其构成、翻译技巧、对等、语境与语域、语篇结构、语篇功能、语篇类型等层面。这种句子层面之上的探讨显然是受语篇语言学的影响。翻译研究的语篇语言学途径并不排斥对“细枝末节”的探讨,如词汇的选择、翻译技巧、双语对比等,这些内容也是语篇翻译的有机组成部分,只要其是在语篇观照下的互动分析。W. Wilss在其专著《翻译的科学:问题与方法》(TheScienceofTranslation:ProblemsandMethods,2001)中专列一章探讨语篇语言学与翻译,但论题局限于语篇类型以及对应的翻译策略。当然,国外还有很多学者对语篇翻译进行探讨的,尤其是基于功能语言学的话语分析模式,大家都意识到了翻译中语篇的重要性,提倡一种自上而下的翻译模式。

新千年之后语篇翻译观在国内发展迅速,很多学者对之进行了有效探索。李运兴的专著《语篇翻译引论》(2000)是这方面的代表之作,论题包括语篇的层次性、语篇的功能、语篇的语域、语篇的语境、衔接、连贯、语篇结构等,论述较为系统详细,对语篇翻译实践与语篇翻译教学都有莫大的启示。李著提出了“语篇意识”的概念,即“在翻译研究及实践中始终强调篇章在交际过程中的完整性(wholeness)和一体性(unity),研究语篇诸层次作为语言符号系统与相应外部世界的关系,以语篇的交际功能、交际意向统辖对语篇诸层次的观察和研究”(李运兴2000:19)。译者的语篇意识是连接语篇内因素(如衔接、连贯、语篇结构等)与语篇外因素(如语域、情境、语篇功能等)的重要途径。李运兴(2000:41)还建立了一个语篇级层体系,把篇章、次篇章、句群列为决策级层,把词、词组、小句与句子列为操作层级。这种二分法对译界争论不休的翻译单位不无启示。其实,不妨把句子视为翻译的操作单位,把语篇视为翻译的理论单位,句群则介于两者之间,这样分类界定似乎更符合实际,也更有说服力。李运兴把语境纳入到语篇翻译的范围,这在很大程度上拓展了语篇翻译的视野,正如李运兴(2010:104)本人所言“忽视语境的语篇解析会使翻译研究变成对比语言学的分支,脱离语篇分析的语境描写也会使翻译研究泛化为文化研究的特例”。张美芳和黄国文(2002)概括了传统语言学翻译研究方法与语篇语言学研究方法的主要差异:(1)前者重点在句子(意义由词句决定),后者的重点在于整个语篇(意义通过语言结构实现);(2)前者把对等建立在词句层面,后者在语篇与交际层面;(3)前者的研究对象只是语言,后者还包括了语言外因素(如语境等)。他们还提出了语篇翻译研究的五个重点,即意义与其体现形式之间的关系、语篇特征、语境与语言选择、语篇体裁与情景语境、蕴含意义的解释。这些论题对语篇翻译实践也同样适用。

尹衍桐(2001)的语篇翻译观强调把翻译语篇作为一个整体来对待,其主要内容基本上涵盖了文本性的七大特征,如意向性、信息性、可接受性等,是研究语篇翻译的有效切入口。朱柏桐(2006)认为,“从语篇翻译观来看,翻译过程是宏观语言范畴与微观语言范畴相结合的再现过程”,写作的标准“正确、通顺、得体”也可以作为检验语篇翻译质量的指标。微观与宏观(包括语境)相结合正是语篇翻译的本质所在,语篇翻译的整体性原则强调的就是宏观语境或整体语篇对微观语言手段选择以及翻译方法(策略)的调控作用。把写作(修辞)的标准运用到语篇翻译中可谓学者的洞见,体现了修辞学或文章学与翻译的密切关系。姚暨荣(2000:22)表达了类似的观点,认为“篇章翻译的实质就是以篇章的写作原则为基础、以原文试图传递的信息为主线,尽可能完整地、准确地表达原文作者的思想意图”。中国古典修辞学就是一门写作的学问,严复的“信达雅”就是从文章学移植到翻译中的。潘文国(2012:5)提出过“文章学翻译学”的概念,即用“写文章的态度来对待翻译”。类似的论述还有“翻译写作学”(杨士焯2012)、“翻译修辞学”(杨莉藜2001;冯全功2012)等。这些理论观点对语篇翻译观的合理建构不无启示,尤其是对中西修辞(写作)资源的开发利用。学界也有探讨语篇翻译中汉英语言与中西思维差异的,如司显柱(2002)、李金华(2008)等,但整体上结合得还远不够充分,具体内容有待深挖,尤其是在语篇翻译教学中。司显柱(2004)从语篇视角研究翻译技巧,把其从词句层面扩展到篇章层面,并对之进行了多维描写和解释(如交际意图、文本类型、语境视野等),为翻译技巧的复活提供了一个有效的研究视角。还有很多学者探讨语篇翻译中的具体论题,如衔接、连贯、主位推进模式(信息结构)、语篇类型、语篇意识、语篇重构、语篇视点、语篇隐喻、语篇互文性、语篇象似性等,这些成果也都为语篇翻译研究的持续发展贡献了自己的力量。

语篇翻译要遵循两个原则:一是整体性原则,把语篇视为一个有机整体,整体(包括语篇与语境)控制部分(具体语言手段与翻译技巧的选择),部分实现整体,通过整体与部分的互动实现翻译的交际目的;二是和谐性原则,原文与译文之间是一种“和而不同”的关系,要善于根据文章写作(修辞)的要求进行翻译,保证译文本身是一个生机灌注的整体,具有独立的交际与存在价值。语篇翻译的和谐性原则与德国功能主义提出的“篇际连贯”与“篇内连贯”(intertextual and intratextual coherence)(Nord 2001:31-32)具有一定的相似之处,前者为了实现原文与译文之间的和谐,后者则为了实现译本本身的和谐。所谓语篇翻译观就是在整体性原则与和谐性原则指导下对目的语语言手段、翻译技巧、翻译方法、翻译策略等进行选择以实现译文交际目的(与作者意向不一定相同)的翻译理念。这就要求译者具有“整体细译”的功夫,把文本内与文本外的相关因素都考虑进来。

3. 语篇翻译教学的整合途径例析

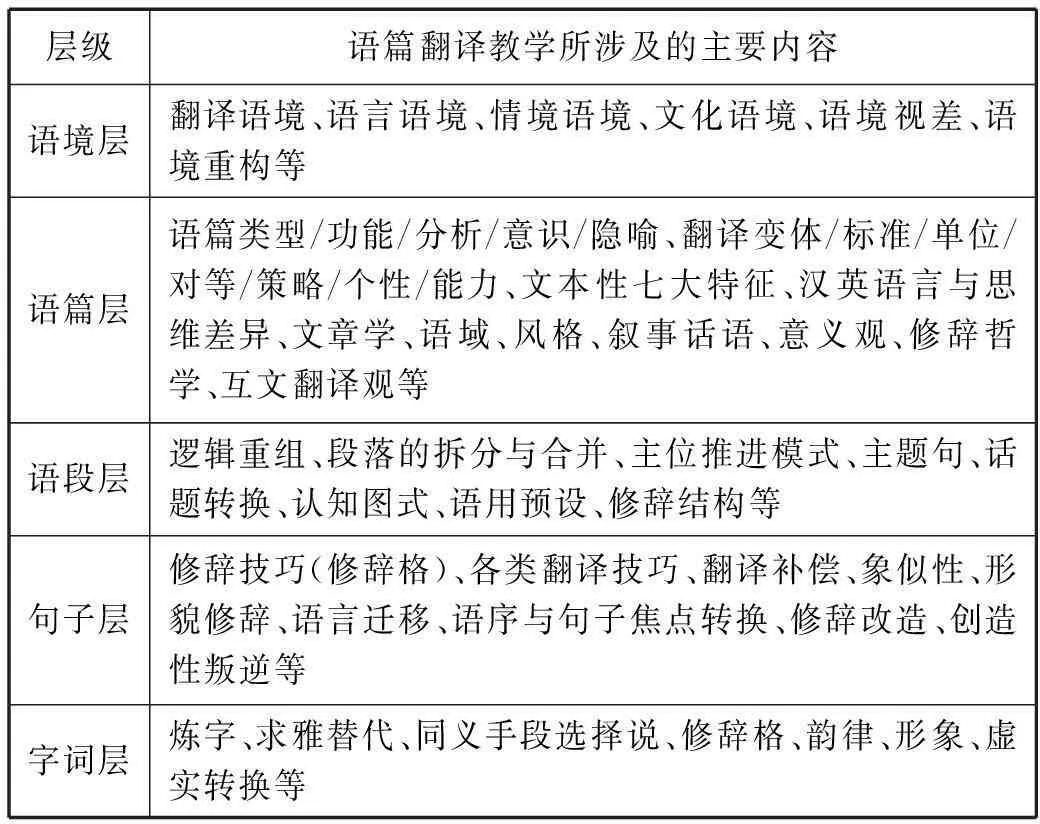

把语篇翻译观应用到翻译教学中便是语篇翻译教学,语篇翻译教学的必要性与有效性在译界已经达成共识。目前出版了很多以语篇为导向的翻译教材,抛弃了以前以句子为中心的翻译教学模式。夏贵清(2004)认为语篇翻译教学有以下六项效能:(1)能够培养学生快速正确地理解原文作者的交际意图;(2)能够逐步培养学生利用语篇所提供的语境正确理解原文中词、句的意义并恰当地用译入语表达出来;(3)能够培养学生在把握语篇整体意义的基础上,跳出原语文字层面的束缚,调整原文的结构,用符合译入语的结构翻译原文的意义;(4)能够培养学生注意句与句、段落与段落之间的呼应、衔接、连贯;(5)能够培养学生在篇章语境下根据具体情况灵活运用各种翻译技巧的能力;(6)能够培养学生对英汉语篇进行对比的能力。这种观点颇有整合论的精神,把语篇知识、翻译语境、翻译技巧、英汉对比等整合到语篇翻译教学中。语篇翻译教学整合论主要体现了一种“兼收并蓄”与“融会贯通”的精神,即广泛借鉴其它学科的理论话语资源用来指导、描述与解释翻译行为,使学生知其然并知其所以然,以提高他(她)们的翻译能力。语篇翻译(教学)主要有哪些具体内容呢?这里主要基于刘勰提出的字、句、章(段)、篇的语篇层级暂勾勒如下:

表1 语篇翻译教学所涉及的主要内容

这些内容的讲授要根据具体的语篇随需而用,从而实现理论知识与实践能力的同步提升。理论知识的讲授需要有具体的触发点,即某个语篇中有此类的翻译现象需要相关理论或知识作解释,以便使学生知其所以然,提升他们的翻译能力。

题目的翻译最能反映译者的语篇意识。杨绛曾经写过一篇《读书苦乐》的散文,通读全文可发现,作者基本上都是对“乐”的描写,绝少有“苦”的成份,“苦乐”实乃一个偏正复词(乐为语义重点,苦只是音节陪衬),故这一标题被直接译为“The Pleasure of Reading”。修辞改造最能体现题目翻译的语篇性,如《绝版的周庄》被译为“Zhouzhuang,Venice of the Orient”(笔者译),LostandFound被译为《有情人终成眷属》(陈文伯译)等。还有中英文电影片名的翻译,修辞改造更是频频可见,如《精武门》被译为FistofFury,《金陵十三钗》被译为TheFlowersofWar等,这都要求译者有高超的整体把握能力与融会变通能力。

《读书苦乐》第一段有这么几句话:“陶渊明好读书。如果他生于当今之世,要去考大学,或考研究院,或考什么‘托福儿’,难免会有些困难吧?我只愁他政治经济学不能及格呢,这还不是因为他‘不求甚解’”。笔者译为:“If Tao Yuanming, a great Chinese poet of Jin Dynasty, who loved reading, were born in this day and age, and wanted to go to university or to pursue graduate study or to pass TOEFL and the like, he would be bound to meet some difficulties. I even show my pity for the uncertainty of his passing the political economics due to his habit of ‘reading without thorough understanding’.”这里可讲的翻译知识包括:(1)合句与翻译补偿,把“陶渊明好读书”作为译文第一句的定语从句(...who loved reading),并添加“a great Chinese poet of Jin Dynasty”补偿(绝大多数)译文读者欠缺的语境信息;(2)语气的转换,原文第二句的疑问语气被置换为译文的陈述语气,从而使语气更加肯定,传达了作者的意图;(3)引用的翻译与互文翻译观,引用是典型的互文性,互文性是文本性的有机组成部分,译文也利用了相关互文资源。原文的引用(陶渊明《五柳先生传》中的“好读书,不求甚解”)体现了互文写作的特征(后文还有很多直接或间接引用),译文的“reading without thorough understanding”也体现了互文翻译的理念。罗经国(2005:32)把“好读书,不求甚解”译为“He reads causally without a need for thorough understanding”(注:此处的causally似为casually,疑为印刷错误),笔者翻译这句话时参考了罗的译文,对之加以转化,并在前面添加“habit”一词,使之更好地融合在译文之中。互文翻译观就是翻译时提倡利用一切可利用的互文资源,包括前译、相关文学作品、批评研究文献等,力争生产出精品译文的翻译理念。另外,“陶渊明好读书”与下面一句话是让步关系,译文的逻辑关系还可进一步重新组织,如添加关系词though等。《读书苦乐》英译涉及的话题还有:语篇照应(如pleasure多次出现)、句间衔接(如...through reading. Again through reading...)、词汇的虚实转换(如“别有日月星辰”被译为“full of wonders”)、句法的隐显转换、句子逻辑重组、句子焦点转移、翻译单位、人称主语与物称主语的转换(如Frequent visit with books can...)等。这种以语篇为基点的整合式讲授方法不仅加深了学生对翻译技巧(包括语篇层面的)与汉英语言差异的理解,同时还使学生学习到了相关翻译理论知识,如语篇翻译观、互文翻译观等。

《青春》(“Youth”)是一篇脍炙人口的散文,其开头为:“Youth is not a time of life; it is a state of mind; it is not a matter of rosy cheeks, red lips and supple knees; it is a matter of the will, a quality of the imagination, a vigor of the emotions; it is the freshness of the deep springs of life.”译文为“青春不是年华,而是心态;青春不是粉面、红唇、柔膝,而是坚强的意志,恢宏的想象,炙热的恋情;青春是生命深泉的自在奔流”(徐翰林2004:20)。该段涉及的翻译知识包括英汉语的替换与重复、汉语的双音节优势(如青春、年华等)、隐喻的翻译(deep springs of life)等。总体而言,英语比较忌讳重复,因而常用替代、省略和变换的表达方法;汉语则习惯于重复,因而常用实称、还原和复说的表达方法(连淑能2010:236)。原文出现了一个youth,四个it(指代youth以避免重复),译文出现了三个“青春”,并且充分发挥了汉语的双音节优势,读起来朗朗上口,堪称佳译。若把it译为“它”,就会出现翻译中语言负迁移的现象,节奏感随之大打折扣。《绝版的周庄》与《废墟》中大量重复“周庄”与“废墟”,翻译时也要善于用代词、省略等手段替换之。大多学生译文就没有这方面的意识,这也一定程度上说明了把英汉语言对比知识整合到语篇翻译教学中的必要性。《青春》原文还有这么一句:“Youth means a temperamental predominance of courage over timidity, of the appetite for adventure over the love of ease”,译文为“青春气贯长虹,勇锐盖过怯弱,进取压倒苟安”。这里也涉及一组英汉差异,即静态与动态的差异,英语多用名词与介词(predominance of courage over timidity, of the appetite for adventure over the love of ease),静态性较强,汉语多用动词(气贯、盖过、压倒),动态性较强。所以英汉互译中还要善于采用静动转换的翻译技巧。其它英汉对比知识,如综合语与分析语、刚性与柔性、形合与意合、被动与主动、物称与人称、抽象与具体等,都可根据适当的语篇触发点整合到教学中。

邓皓的《童稚可嘉》中有一首小女孩的诗——“妈妈是一杯酒,/爸爸喝上一口,/就醉了”。笔者译为“Mummy is a cup of wine/And a taste of it makes daddy/Intoxicated”。如果把这首小诗看作一个独立语篇的话,原诗本身就是一个语篇隐喻,体现了隐喻的系统性(酒、喝、醉)。译文基本上再现了原诗的语篇隐喻。不管是写作还是翻译,都要注意隐喻的系统性(同一语义场)。大人有大人的话语,小孩有小孩的话语,译文中的“mummy”,“daddy”具有典型的孩子话语特征。“醉”在原诗中是一个双关,兼有酒醉与陶醉之意,“intoxicated”基本上也有这两层意义(drunk则无陶醉之意),应该是一个比较好的选择。虽然孩子也许说不出“intoxicated”这样“高端”的词汇,它与儿童话语语域有所矛盾(涉及语域知识),但为了表达原文的诗意与双关内涵,也只有留作遗憾了。贾平凹的《丑石》中有五个“说”(如“奶奶说”、“天文学家说”等),笔者根据“说”在具体语境中的语义将它们依次译为“complained”、“suggested”、“said”、“explained”、“replied”。这就是修辞,是对“说”之同义手段的选择,译文不只是为了“求雅”,更是为了“求切”(切合具体的情境),因为“修辞以适应题旨情境为第一义”(陈望道2008:9)。杨宪益和戴乃迭对《红楼梦》中“笑道”的英译具有类似的用法,措辞比较丰富(相对霍译),十分注意语境的适切性(冯全功2011)。许地山的《落花生》中出现了11次“说”,也可从修辞理论(同义手段选择说)与英汉对比角度(替换与重复)对其进行类似的分析。毕淑敏的《我很重要》正文中出现了很多次“我很重要”,并且大多单独成句,尤其是文章的最后四个字还是“我很重要”,强调了文章的主题,译文不妨用形貌修辞对之进行强调,译为I AM IMPORTANT,通过粗体与大写增强译文的认知凸显性。

上述语篇类型主要是散文翻译,宏观改编的成份较少,如果是非文学翻译(如新闻翻译、旅游翻译),可讲授的内容将会更加丰富,尤其是实用翻译理论知识,如变译理论、目的论等。笔者曾让学生翻译余秋雨的《废墟》一文,其中一个学生尝试把其译成诗体,语义变动较大,颇有诗意与韵味,这就涉及体裁转换的问题。从散文体到诗体,难度更大,值得尝试,也值得鼓励。还有学生在翻译T. H. Huxley的“A Game of Chess”(节选自ALiberalEducationandWheretoFindIt,题目为刘士聪、任淑坤所加,见《阅读与翻译》一书)时,全篇采取汉语的四字格结构(如“倘若某日,棋局一场,个人命运,荣华富贵,付之成败”),充分发挥了汉语优势,也是值得鼓励的。按照该学生的说法,她是在充分理解原文的基础上(整体观),把原文打成碎片,然后再把碎片在译入语中重新粘和起来。这是一种很深刻的翻译观,远非忠实二字所能概括,让人不禁想到W. Benjamin论述翻译的“陶罐隐喻”。语篇翻译教学不仅要随时根据需要整合相关知识,还要善于激发与鼓励学生的创造性,使之全方位地理解与体验翻译的本质。

4. 结语

语篇翻译观的最主要内涵就是要把语篇(包括原文和译文)视为一个有机整体,翻译时要有强烈的语篇意识,遵循整体性与和谐性两大原则。语篇翻译观是语篇翻译教学的理论基础,这就要求翻译教学要以相对独立的语篇为基本单位,在语境与语篇整体的观照下再进行细节(如字、句等)的翻译,所谓“大处着眼,小处着手”是也。语篇翻译教学还要整合相关理论技巧知识,提高学生的翻译能力及其对翻译的理解与认识,如写作修辞、英汉语言与思维对比、翻译技巧与翻译理论等。这些知识的整合介入要有具体的语篇触发点,做到详略得当,适可而止。当然,有的介入是为了更好地解释翻译现象,有的介入是为了有效地指导翻译实践,有的介入则是为了深刻地理解翻译的本质。语篇翻译观有很强的实践导向性。老师与学生要共同参与,相互启发,唯有如此,才能更好地实现语篇翻译教学的目的。

参考文献

Catford, J. C. 1965.ALinguisticTheoryofTranslation[M]. London: Oxford University Press.

Beaugrande, R. & M. Dressler. 1981.IntroductiontoTextLinguistics[M]. London: Longman.

Fawcett, P. 2007.TranslationandLanguage:LinguisticTheoriesExplained[M]. Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press.

Hatim, B. & I. Mason. 2001.DiscourseandtheTranslator[M]. Shanghai: Shanghai Foreign Language Education Press.

Neubert, A. & G. M. Schreve. 1992.TranslationasText[M]. Kent: The Ohio State University Press.

Nida, E. A. 2001.LanguageandCulture:ContextsinTranslating[M]. Shanghai: Shanghai Foreign Language Education Press.

Nord, C. 2001.TranslationasPurposefulActivity:FunctionalistApproachesExplained[M]. Shanghai: Shanghai Foreign Language Education Press.

Snell-Hornby, M. 2006.TheTurnsofTranslationStudies:NewParadigmsorShiftingViewpoints? [M]. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

Wilss, W. 2001.TheScienceofTranslation:ProblemsandMethods[M]. Shanghai: Shanghai Foreign Language Education Press.

陈望道.2008.修辞学发凡[M].上海:复旦大学出版社.

冯全功.2011.《红楼梦》中“笑道”翻译的对比研究[J].天津外国语大学学报(6):29-34.

冯全功.2012.翻译修辞学论纲[J].外语教学(5):100-103.

胡曙中.2012.语篇语言学导论[M].上海:上海外语教育出版社.

李金华.2008.中西思维模式差异对语篇构建及翻译的影响[J].黑龙江高教研究(2):161-64.

李运兴.2000.语篇翻译引论[M].北京:中国对外翻译出版公司.

李运兴.2010.翻译语境描写论纲[M].北京:清华大学出版社.

连淑能.2010.英汉对比研究(增订本)[M].北京:高等教育出版社.

刘辰诞、赵秀凤.2011.什么是篇章语言学[M].上海:上海外语教育出版社.

罗经国(译).2005.古文观止精选(汉英对照)[M].北京:外语教学与研究出版社.

罗新璋、陈应年.2009.翻译论集(修订本)[C].北京:商务印书馆.

潘文国.2012.中国译论与中国话语[J].外语教学理论与实践(1):1-7.

司显柱.2002.语篇翻译再探讨[J].江西财经大学学报(3):71-74.

司显柱.2004.论翻译技巧研究的语篇视角[J].上海科技翻译(2):8-11.

夏贵清.2004.语篇翻译教学及其六项效能[J].贵州大学学报(社会科学版)(4):116-20.

徐翰林(编译).2004.世界上最优美的散文·人生短篇[M].哈尔滨:哈尔滨出版公司.

杨莉藜.2001.翻译修辞学的基本问题[J].外语研究(1):71-73.

杨士焯.2012.英汉翻译写作学[M].北京:中国对外翻译出版有限公司.

姚暨荣.2000.论篇章翻译的实质[J].中国翻译(5):20-22.

尹衍桐.2001.语篇翻译观对翻译教学的启示[J].中国科技翻译(4):34-36+26.

张美芳、黄国文.2002.语篇语言学与翻译研究[J].中国翻译(3):3-7.

朱柏桐.2006.语篇翻译观与汉译英的“正确、通顺和得体”[J].中国翻译(1):55-58.

(责任编辑玄琰)