春晚中的外国形象研究

◎陈 璐

春晚中的外国形象研究

◎陈 璐

春节联欢晚会运用多种节目类型与非节目形式构建外国形象。这些关于“他者”的想象与表征中既包含异域风情和外国文艺,也容纳中外文化及经贸往来中的成就与进步。其在不同时期虽有阶段性变化,然而本质特征始终是代表媒体及其背后的行政权力、市场资本的传播意图,用以映衬和烘托国富民强的大国形象,渲染民族情感,界定文化身份。

春晚 外国形象 建构

岁末年初,央视一年一度的春晚拉开演出帷幕。尽管在电视收视竞争激烈的当下,春晚受瞩目的程度已不及以往,但它依旧是牵动学界和业界神经的年度性热点事件,也依然是春节期间人们节日生活的一大组成部分,既有现实价值亦有继续研究的理论价值。

本文对春晚的关注和探讨既不针对特定的节目类型,也不是聚焦特定年份的具体表现,而是将研究的对象锁定为以异国他乡为题材创作的节目。相关内容自1980年代末便出现于春晚的舞台上,虽为数虽不多但持续至今,已成为春晚节目体系中的一项固定组成,展现出颇具深意的的关于“他者”的镜像。本文旨在通过纵向梳理和文本分析,勾勒外国形象在春晚中的形成与演进过程,揭示其特征,批判其背后的问题,不但更深刻地了解春晚这一最具中国特色的文化传播活动,而且以此为例深刻地洞察国内其他的传播实践。

一、概 况

1.界定。

从文化研究的视域下,“他者”(they)是与“我/我们”(I/We)相区别、对立、矛盾的存在,彼之“异”与我之“同”相互映照、衬托,甚至强化。在特定的情境下,“他者”与 “我/我们”(I/ We)的关系也可以发生改变,比如,在冲突中互通、交融,从“异”走向“同”。在春晚的舞台上,这种关于 “他者”(they)与“我/我们”(I/We)的文化想象同样存在。

1989年,前南斯拉夫留学生桑样参与表演的京剧选段 《苏三起解》,可视为春晚构建外国形象的传播开端。这些被想象和被赋予表征的海外世界尽管在地理上与我们相距遥远,在历史、文化等方面差异明显,但它们都借助舞台艺术和电视技术的手段被统合于春晚的舞台上,与我们相聚于同样的神圣时刻——春节。不仅如此,为使这一宏大的形象能为普通观众所见所感,春晚在表征和建构时有意识地选择以异国他乡的风土人情、颇具地域色彩的外国文艺作为视觉载体,多以中外文化交流与经贸往来进程中的成就、中外民间沟通中的趣事为题材,借此描绘一个符合各方需要的想象中的国外世界,引导受众对异邦世界的认知。

限于舞台表演的特殊性,春晚对中国以外的海外世界所进行的表征活动,一方面缺少影视剧的充裕表现时长和空间,缺少某个真实新闻事件的现实背书,另一方面却因春节这个特殊的社会文化现象而富有深意,因春晚在国内的特殊行业及社会影响而与众不同,因而其既与国内媒体其他表征外国形象的传播活动有类似的视角,但又在具体形式和传播效果上并不相同。

2.演出形式。

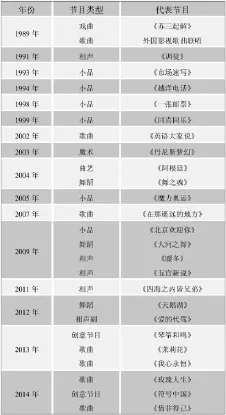

三十余年来,相关内容既出现在歌舞、语言等类型的节目中,也出现在非节目形式中,其中节目是构成的主体,也是本文的分析对象。

在相关节目中,小品和相声因其节目时长更长,话语表达的空间更充分,因而在意义表征和情绪渲染的过程中发挥更大的作用;相比而言,歌舞、戏曲、杂技、魔术等节目则因缺乏充裕的话语延展空间和戏剧冲突,因而在表达传播者意图的过程中不易被正确解读或更易被观众所忽略。1990年代以后,由于晚会主持的司仪作用凸显,大量串词被用来强化晚会的政治意图而不仅是串联不同节目,因而主持人台词在一定程度上弥补了歌舞等节目因缺少情节、人物所导致的表意缺陷。2011年后至今,随着春晚节目体系中增加了创意节目这一新的节目类型,创意歌曲、创意舞蹈、创意器乐演奏等也成为构建异国形象的途径之一。这些新节目形式的编排方式更新鲜,科技含量更高,视觉效果更绚丽。

在节目中,通过挑选特定演员、规定其表演方式对节目特定的创作题材进行了特殊的考量和设计,除少部分节目由中国演员扮演外国人的角色外(如1994年《越洋电话》),大部分节目都由外籍艺人或艺术团体表演或参演。邀请外籍艺人参与春晚演出也成为晚会的一个“保留动作”,加盟春晚演员阵容的外籍艺人既有普通的留学生,也有国际知名的明星大腕;此外,多个外国演出团体也曾在除夕为中国观众带来与国内同行不同的视听感受。比如,在2013和2014两年的春晚中,先后有席琳·迪翁、苏菲玛索、李敏镐和雅尼及其演奏团队、匈牙利Attraction舞蹈团登上春晚的舞台……无论这些参演的外籍艺人是以团队还是个人的形式加入,无论他们是蜚声海外的明星还是名不见经传的新人,除了吸引眼球以外,外籍艺人本身都成为了一个重要的符号,用以展现春晚的世界影响力,进而以表演者国籍的多样性展示中国、中华文明的世界影响力。

非节目形式包括在节目间隙插入的其他信息,如事先录制的视频片段、现场互动活动等。相对于节目而言,这些非节目形式并不固定,通常只是作为相关节目的过渡或补充而存在。20世纪初,随着贺电成为晚会常规的非节目环节,它亦成为展现中国的国际关系、国际影响力的一个固定的窗口。

3.分布。

相关节目基本以年均一个的频率分布于各年晚会中,部分年份 (如1989年、2004年等)的节目数量达到年均两至三个,2009年及以后有增多的趋势。个别年份 (如1997年、1999年、2008年)虽没有编排专门的节目,但当年的晚会均设置了数量可观的直接歌颂祖国的节目,用以呼应当年发生的国家大事 (1997年香港回归、1999年澳门回归、2008年北京奥运会),承担反映年度时局大事的政治职能。

二、节目主旨与内容

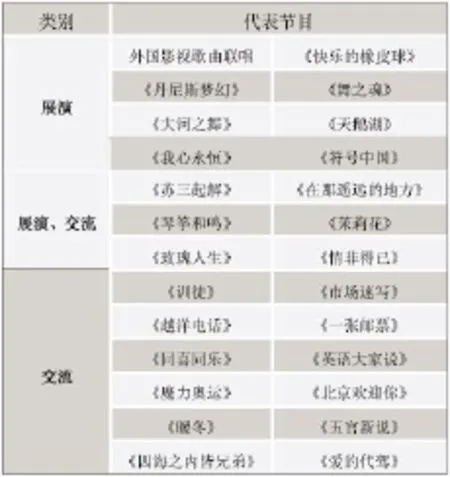

根据主旨及内容方面的不同侧重,相关节目可归纳为“展演”和“交流”两大类别。

第一类侧重展示以歌舞曲为代表的外国艺术样式,多以歌舞、曲艺等节目为载体,使春晚不仅综合国内传统艺术和流行文化,还包容异国风情、外国文艺;第二类主旨和内容的关键词为“交流”,通过特定情节和人物的设置,戏剧化地浓缩中国在国际交流方面的片段及成就,多以相声、小品的节目类型为载体。两类有时单独出现在节目中,有时则互有融合,通过其他文化的“界定、表述和整合”参与构建中国国家形象。[1]

1.外国文艺展演。

春晚所展演的外国文艺有的来自与中国地缘接近的亚洲其他国家 (尤其是那些深受中华文明影响的东南亚国家),也有的来自距离更遥远、文化差异更大的欧洲、美洲国家。引入外国文艺的用意并非向国内观众普及相关的艺术门类及其作品,推荐异国风情,而是在增加春晚节目的多元化、差异化程度的基础上,营造一个不仅包含全体国人、全球华人,而且包容全世界人民的传播镜像,使 “四海一家”、“普天同庆”的隐喻借由艺术展演的形式形象地实现。

从1990年代开始,度过初创期的春晚全面开启构建外国形象的进程。在1993年,春晚不但首次在主持人阵容中启用新加坡主持人,而且在直播进程中插播了新加坡电视节目《粉墨登场迎新岁》和 《传统光辉耀星河》。由于中新两国文化在地缘上的亲近性,两个节目所展示的更多的是与中华文化相同的一面——新加坡民众身着与国内相同的节日服饰,和国内民众一样舞狮舞龙、欢庆春节。由于当年的技术条件有限,该节目不仅在灯光、舞美等方面不尽人意,而且也缺乏异地直播的同步体验。然而,该节目第一次在春节这个特殊的节日正式向国内观众展现了异域风情,其宏大的场面和热烈的气氛与演播厅现场的迎春气氛形成了极好的呼应,既令国内观众感到了亲切感,又形象地展示了中国、中华文明影响海外世界的抽象意义。该节目也因此成为春晚定位改变的一个信号,表明春晚所承载的政治意图正逐年扩大。

此后,伴随着央视国际化步伐的加快,春晚也向更多类别的外国文艺敞开了大门。爱尔兰踢踏舞、俄罗斯芭蕾舞、阿根廷滑稽表演等来自欧洲、美洲的颇具地域特色的艺术形式出现在春晚中,在视觉艺术和特效技术的辅助下,以充满视觉冲击力的歌舞表演实践着春晚日益国际化的定位。时至2014年春晚,尽管相关节目内容本身与中国、春节并无直接关联,但“展演”已成为异邦镜像的一个基本组成部分。

2.跨文化交流。

除了外国文艺展演外,另一类节目的主旨和内容侧重表现中外在文化交流、经贸往来、人员流动方面的成就,尤以文化交流为主。相关内容与晚会中那些直接讴歌国家及执政党成就的节目互相呼应,渲染强烈的民族主义情绪。其中一部分节目的主角是“他者”(they)——外国人,通过其学讲中国话、学唱中国歌、戏,展现中华文明的世界影响力和同化作用。1991年春晚中的 《训徒》即为此类代表。《训徒》(1991年)改编自传统相声《文训徒》,原版最早由相声表演艺术家田立禾和王文玉、刘学仁共同表演,之后又有多位相声大家演绎过。在传统版本中主要通过相声师傅对徒弟的漫天夸耀和“憨傻”徒弟错误百出的回答作为包袱引人发笑,同时在嬉笑当中讽刺不学无术、不懂装懂的不良风气以及近亲结婚陋习。

1991年的版本和传统版本相比已经有了重要变化,通过更换角色设置改变了节目原本的立意。最引人发笑的徒弟角色由传统版本中近亲结婚导致智商低下的傻徒弟,变为一个来中国学相声但尚未了解汉语要领的洋徒弟。“洋徒弟”一角和传统版本中一样反应迟滞、错误百出,并保留了和原版中相同的台词,比如面对测试者提出的问题“你贵庚啦?”和“你属什么”时,他答非所问,先后错答为“吃了”,“吃了炸酱面”和“属大马哈”……然而,由于徒弟身份的转变,同样的嬉笑声中已包含了全然不同的意义。原版中讽刺不学无术、夸夸奇谈的意思虽部分被保留,但立意的重心已转移至了跨文化交流的高度,甚至表露出厚此薄彼的倨傲态度——在迟滞和局促的外国友人面前,中华文化无疑是深厚的、复杂的,它既是外国友人学习的对象,又不是一个可以轻易 “征服”的领域。

类似的节目还有以1990年代著名的“中国倒爷”出国开创财富之路作为背景创作的小品 《市场速写》(1993年),以国内推行酒驾入刑为背景创作的相声《五官新说》(2009年)和以孔子学院的世界影响为背景创作的《四海之内皆兄弟》(2011年)等。

另一部分的内容以 “我/我们”(I/ We)为主角,通过反映“出国热”、“海归潮”等社会现象或诸如北京奥运会等具有国际影响的年度大事,讴歌改革开放后的中国在综合国力、国际地位方面的伟大成就,展现国际交流为国人生活所带来的影响。相关节目有以跨国婚姻为题材创作的《越洋电话》(1994年),以北京奥运会志愿者为题材创作的《北京欢迎你》(2009年)、以“海归潮”为背景创作的《暖冬》(2009年)等诸多节目。

三、特征洞察与剖析

从1989年至今,尽管具体节目的形式各异,内容有别,然而春晚所营造的外国形象仍然呈现出清晰的面貌。它既是春晚这一个案所具有的特征,又是国内媒体在类似的传播实践中所出现的相近状况。

1.对“他者”的想象服务于对“自我”的建构。

对“他者”的想象服务于对“自我”的建构,前者是后者不可或缺的配角和陪衬,这既是春晚中外国形象的首要特征,也是核心特征。

春晚选择从1980年代末、1990年代初开始以外国文化、异域风情为题材创作和编排节目并非偶然,它是春晚整体属性与功能变化的产物之一。正是从这一时期开始,春晚的属性和功能发生重大变化,权力政治以前所未有的深度控制着晚会的全过程,终结了初创期由行政机构、媒体和受众共同参与节目创作与传播的格局。春晚也由此褪去了其文艺先锋的气质,转而在权力政治的宰制之下积极履行宣传教化的政治职能。

在繁复而严苛的节目创作和编审制度的作用下,从1990年代开始,大量的节目和非节目形式被用来直接颂扬国家和执政党的成就、歌咏民族复兴,在欢乐的节日夜晚自信豪迈地渲染着强烈的民族自豪感和爱国主义情怀。由此,春晚的属性从1980年代“全国最好看的文艺节目”的荟萃,演化为“国家意识形态的艺术表达”,并对建构与强化观众的“文化身份”,勾勒其社会和文化的身份坐标,[2]以影像手段为“我是谁、我身在何处”的问题提供准确定位。1990年代后期,随着电视直播技术的进步,春晚逐步实现异地对传、全球直播,从而成功地走出了国门,将大国形象展示给更广范围的世界观众。

在这一过程中,对“他者”的想象,从一开始便是与对“自我”的构建同步开展并相互配合的。正如霍尔所发现的那样,“他者”是根本性的,对自我的构造、对作为主体的我们、对身份的认同都是如此;我们的主体性是通过向来不完整的无意识与“他者”的对话才得以形成的。[3]春晚舞台上的外国形象要么以“异”来补充中华文明的“同”,为观众增加观赏的新鲜感,如那些以“展演”为主旨和内容的歌舞类节目;要么以“异”来表征和强化“同”,如以“交流”为主旨和内容的节目中那些深受中华文明的召唤和感染的外国友人;又或许以边缘的“异”来衬托舞台中心的“同”,如历年晚会中的保留的非节目形式——海外贺电……在春晚所构建的虚拟世界里,传统社会中“普天之下莫非王土,率土之滨莫非王臣”的王权思想在新的时代、以新的形式生动地呈现于当代人的面前,“四海归心”、“万国来朝”的传播隐喻也得以在“异”与“同”的反复对照、互动中形象表征。

可以说,营造与大国形象相匹配的外国形象、国际关系有助于从侧面映衬和烘托正面建构大国形象的传播行为,使之不是单调孤独的自说自话,而获得来自异域的支持、肯定和认同。因而,无论是体现差异性的“展演”还是强调同化力的“交流”,具体节目的内容和主旨虽有差异,但其目的却是相同的。外国形象作为民族主义话语的一部分,与晚会节目的主体——直接歌颂改革开放伟大成就、中华民族伟大复兴、国富民强的辛福生活的节目形成主、客对应的关系,以一种补充与衬托的角色定位,共同参与着传达政治意图的使命。

2.春晚所营造的外国形象在不同阶段呈现出局部变化。

在传播目的整体不变的前提下,外国形象的形式和内容也发生了一些阶段性的变化。其中形式的变化易于察觉,而内容的改变相对隐晦。

随着电视技术和艺术水准的进步,春晚的视觉效果在过去三十余年中发生了显著的变化,这种变化也影响到了其所构建的外国形象。无论是以展演为主还是以交流为重的节目均在视觉效果方面进步显著,为观众创造了一个更华丽夺目的感官世界。如,2004年和2009年,爱尔兰踢踏舞先后两次登上春晚的舞台,在节目内容相同的情况下展现出形式上的较大差异。2004年春晚中,数十名舞者用灵巧的双脚为中国观众表演了一场颇具节奏感和韵律感的舞蹈,第一次使名扬世界的踢踏舞登上中国最高级别的文艺舞台。2009年除夕,踢踏舞再次亮相春晚,与其他节目一道共同为当年春晚的宏大主题 (2008年度中国提升国际影响力和国际地位)服务。与之前相比,当年的节目无论在舞蹈编排还是在视觉效果上都有了重大的进步。三维视效将舞台装饰成为一个金碧辉煌、气势宏大的西方宫殿,为舞者的表演营造了一个颇具西方氛围的环境。不仅如此,节目的编排也颇具匠心,它选自闻名世界的舞剧 《大河之舞》片段,在爱尔兰民族舞蹈踢踏舞的基础上融合了热情奔放的西班牙弗拉明戈舞、古典芭蕾舞和现代舞蹈等多种舞种,力量感、动感、美感均不同当年,它还有机搭配了领舞、独舞和群舞的不同形式,共同保持观众尤其是非舞蹈专业观众的观赏兴趣。此外,镜头的处理也有明显的进步。景深的变化多样,特写镜头、近景、全景等不同镜头组织成流畅,且多机位、高速移动的镜头处理,不仅与踢踏舞本身的快节奏相符,而且大大优化了场面调度的效果,使舞蹈所表达的情绪在镜头移动和剪切的帮助下变得更加奔放和热烈。

数字投影技术不仅服务于“展演”类的节目中,还在“交流”类的节目中部分或全部取代传统的实体布景和道具,用以表现故事发生的时间、地点、环境,如《爱的代驾》(2012年)、《四海之内皆兄弟》(2011年)等。

除了形式上的变化,三十余年来,外国形象在内容方面也悄然发生着改变。诸如《训徒》(1991年)中一般在学习中国语言时遭遇困难、闹出笑话的初入者减少、消失,取而代之的是在中外交流中的融入者。如小品 《市场速写》(1993年)中的外国友人是在中央戏剧学院学习三年表演的留学生。他满口成语、俗语,通晓中国历史,熟悉传统,而且还能熟练地使用汉语的俗语、谚语和同行们砍价,俨然是一个“中国通”。 此后,郝歌(《在那遥远的地方》2007年)、大山 (《五官新说》2009年、《四海之内皆兄弟》2011年)等都属此类。他们在中国的传统节日里流利的使用中国语言,与中国艺人同台献艺,以刻苦学习得来的“同”消解着其与生俱来的“异”。

3.外国形象的形成与传播兼具政治使命与市场意图。

作为与“我/我们”区别存在又殊途同归的“他者”,春晚通过节目和非节目形式构建的海外图景是肩负多重用意的,这种双重属性从属于春晚本身在肩负政治职能与实现市场野心方面的双重性质。

以外国、外国文化为题材创作的节目同时兼具市场意图,承载着媒体提高收视率、扩大市场回报的期望,演员(团体)提高知名度、打开内地演出市场的期望,同时也承载着赞助企业、经纪公司收回投资回报的期望。尤其是在春晚节目质量整体走低的近些年,媒体通过引进有国际影响力的新面孔、新节目,从而吸引年轻受众的需求变得愈加迫切。

如,2014年春晚中,法国影星苏菲玛索和韩国艺人李敏镐的加入为晚会创造了诸多看点,也制造了不少话题。尽管这些影视演员出身的艺人演唱水平一般,但相关节目却成为当年晚会中人气最旺的节目之一。2014年除夕之后,在春晚亮相的韩国艺人李敏镐正式进军中国市场,在影视剧、综艺节目和广告代言等多个领域获得丰厚的收益。同年,苏菲玛索为雪铁龙汽车代言的广告也于新年在央视和国内各大媒体投放……在市场经济的环境下,媒体、演员以及企业三方通过构建外国形象的活动被紧密联合了起来,三方在舞台上下各取所需。

不仅如此,春晚越来越热衷于邀请著名的外国艺人(团体)而非新人加盟,借助其明星效应为晚会增加吸引力,以外部“输血”的能量来弥补自身“造血”能力的不足。除上例中在国际或本国闻名的明星外,春晚还邀请了在国内影视节目中“成名”的外国艺人,如因参加《星光大道》而成名的黑人歌手郝歌,因多次参加春晚而知名的演员大山等。春晚对明星效应的重视也体现在对演出团体的选择上。比如,2009年,央视节目组邀请了在全球巡回演出舞剧《大河之舞》的著名的爱尔兰 “大河之舞”踢踏舞团;2014年,春晚节目组邀请了在英国达人秀中一举成名的匈牙利Attraction舞团表演全球流行的影子舞,向中国观众展示光影变化和肢体语言的巧妙结合。为了迎合春晚的需要,舞蹈团没有表演其擅长的抒情题材,转而选择宏大叙事——将中华文明悠久的历史浓缩在几分钟的舞蹈中。

随着春晚属性与职能的转变,媒体也着手开始了对中国、中华民族以外的海外世界展开舞台想象与表征。无论这些关于“他者”的图景重在展演丰富多彩的异域风情、美轮美奂的外国文艺,还是讴歌中外文化及经贸往来中的成就与进步,也不论其在形式或内容上发生了哪些或明显或隐晦的变化,其背后都深藏着媒体、行政权力、市场资本的传播意图,用以映衬和烘托国富民强的大国形象,界定和强化观众的文化身份,同时兼具市场盈利的野心,因而有必要全面理解和深刻研判。

注释:

[1][美]本尼迪克特·安德森:《想象的共同体——民族主义的起源与散布》,吴睿人译,上海人民出版社2003年版,第27页

[2]单波 王金礼:《跨文化传播的文化伦理》,《新闻与传播研究》2012年第1期

[3]单波 薛晓峰:《西方跨文化传播研究中的和谐理念》,《国外社会科学》2008年第6期

[1]Zhao bin.(1998).Popular family television and party ideology:the Spring Festival Eve happy gathering. Media,Culture & Society .SAGU Publications,London,Thousand Oaks and New Delhi,Vol.20,pp.43-58.

[2]Zhongdang Pan.(2006).Enacting the Family-Nation on a Global Stage: An Analysis of the CCTV`s Spring Festival Gala,presented at the conference of Re-Orienting Global Communication:India and China beyond Borders at Pyle Center,University of Wisconsin-Madison.April 21-22.

[3][美]本尼迪克特·安德森:《想象的共同体——民族主义的起源与散布》(M),吴睿人译,上海人民出版社2003年版

[4][英]戴维·莫利 凯文·罗宾斯:《认同的空间》,司艳译,南京大学出版社,2001年版

[5][德]顾彬:《关于“异”的研究》,北京大学出版社,1997年版

[6]单波 王金礼《跨文化传播的文化伦理》,《新闻与传播研究》,2012年第1期

[7]单波 薛晓峰:《西方跨文化传播研究中的和谐理念》,《国外社会科学》,2008年第6期

[8]郭镇之:《从服务人民到召唤大众——透视春晚 30年》,《现代传播》,2012年第10期

[9]王一川:《面向民间电视团叙仪式的回归——纪录片 〈春晚〉对央视春晚的美学辩护与拯救》,《现代传播》,2012年第 4期

[10]金冠军 冯光华:《解析大众媒介的他者定型》,《现代传播》,2004年第6期

[11]王玉玮 董天策:《民族主义:当代中国传媒的一种话语实践》,《现代传播》2010年第1期

(湖南师范大学新闻与传播学院讲师,博士)

湖南省哲学社科基金项目“媒介社会的节日传播与文化认同”(12YBB176)、湖南省教育厅项目“中国传统节日的媒介呈现与重构研究”(11C0842)