试析湖南省高校科技期刊发展现状与策略

龚维忠,林晓阳

(湖南师范大学新闻与传播学院出版科学研究所,中国长沙 410081)

本文探讨的高校科技期刊是指高校中以刊登专业科技论文、科研简报和科技综合评述等为主要研究内容的高层次的学术刊物.高校自然科学学报包含在其范畴之中.此类刊物凭借高校拥有的教学科研人才和良好的研究环境,刊载的论文以涉及学科门类广,专业性强,学术水平高,信息量大,首发率多等为主要特色.高校科技期刊为高校广大师生提供了发表最新科技研究成果的平台,对我国自然科学研究工作起着不可或缺的作用.

1 湖南省高校科技期刊概况

为了表述湖南高校科技期刊概貌,下面分别从刊物数量、质量和编辑队伍等方面进行阐述.从数量上看,湖南省现有期刊248 种,其中有科技期刊124 种.湖南省现有高校107 所,其中“211 工程”大学4 所,普通本科院校36 所.在科技期刊中,湖南高校科技期刊有66 种,占全省科技期刊总数的过半.相对我国东部地区教育发达、拥有众多高校的省市而言,湖南高校所办科技期刊的数量和种类较少,但与西(南、北)部地区教育欠发达的省份相比较,湖南高校科技期刊数量上还是略显优势.从质量上看,在中文核心期刊目录(2013—2014年版)自然科学的综合性技术类中,湖南省高校科技期刊入选的有5 家,分别是:国防科技大学学报、中南大学学报(自然科学版)、湖南大学学报(自然科学版)、湖南师范大学自然科学学报以及湘潭大学自然科学学报.

湖南省被美国CA 数据库收录的科技期刊(含英文版)有51 种,占中国期刊收录总数的3.5%,其中高校自科学报被收录28 种,占中国大学学报收录总数的6.3%[1].2013年收录在EI 的湖南科技期刊共有7种,其中有6 家是高校自然科学学报,分别是:国防科技大学学报、湖南大学学报(自然科学版)、铁道科学与工程学报(中南大学主办)、中国有色金属学报(英文版)、中国有色金属学报(中南大学承办)、中南大学学报(自然科学版)和中南大学学报(英文版).在“中国高校精品、优秀、特色科技期刊”评比中,先后有中南大学学报(医学版)、湖南农业大学学报、湖南大学学报(自然科学版)、中南大学学报(自然科学版)和中南大学学报(英文版)等期刊曾被评为“中国高校精品科技期刊”;湖南师范大学自然科学学报、湖南科技大学学报(自然科学版)、国防科技大学学报、湘潭大学自然科学学报和湖南中医大学学报等7 家期刊曾被评为“中国高校优秀科技期刊”;衡阳师范学院学报、湖南理工学院学报(自然科学版)、湖南城市学院学报和吉首大学学报(自然科学版)等期刊曾被评为“中国高校特色科技期刊”.此外,湖南师范大学自然科学学报编辑部和中南大学学报(自然科学版)编辑部、湖南城市学院学报编辑部等3 家期刊编辑部曾被评为“高校科技期刊先进集体”.不少学报和编辑部连续几届获奖.以上获奖较好地反映了湖南高校自科学报办刊的总体质量与水平.

另外,从编辑队伍看,根据相关研究统计数据,高校科技期刊编辑队伍的职称结构优于非高校科技期刊,高校科技期刊编辑素质相对较高.高校科技期刊编辑的年龄结构呈现中间高两头低的分布,呈现了良好的发展态势[2].

2 湖南高校科技期刊发展现状与问题

纵观目前湖南高校科技期刊的发展现状,可以说是优劣并存,喜忧参半.

进入21世纪,席卷全国高等院校的大整合,随之国内高等教育的普及以及期刊行业的体制改革,高校期刊的发展面临着巨大的机遇和挑战.众多高校合并,期刊数量相对增加[3],但其刊载的文章质量以及期刊管理存在的问题,却受到学界的不少批评和质疑.如朱剑对新世纪以来高校学报的描述是:“整体陷入了前所未有的困境,在数量有了空前增长的同时,其整体声誉不升反降,来自学术界的各种批评和诟病之声不绝于耳.”[4]由此看出,高校期刊无论是自然科学类还是社会科学类刊物均面临处于发展瓶颈的困境.2012年7月颁布的《关于报刊编辑部体制改革实施办法》更是让高校的期刊人无法再回避改革的问题.

2.1 各高校科技期刊发展不平衡

由于各高校的办学规模、教学科研水平与影响力不同,因此高校刊物间存在相当差距.这是高校期刊发展不平衡的重要原因之一.相对于地方普通高校而言,国家“985”或“211”工程大学创办的科技期刊能获得更多的学术、技术优势和资金等方面的支持.例如,中南大学是国家“985”工程重点院校,由其主办的科技期刊就有二十余种.多数刊物办刊质量高、影响力大,已形成品牌效应.相较而言,一些中小院校的教学科研实力及科技期刊的办刊资源明显不足,难以办出高质量的刊物.对于具有学术影响力及办学质量较高的大学所创办的期刊,其读者群体相对较广,所载论文的摘引率高,影响力自然大.这也就导致某些重大或高新学术课题的主持者,为了使自己撰写的论文产生更大反响,首先选择科研实力强、学术影响力高的高校刊物发表,退而求次才选择其他高校期刊.这样导致影响力一般的高校期刊更难发展壮大.

2.2 高校科技期刊整体质量不高,同质化严重,精品意识薄弱

质量是高校期刊价值的核心,高质量的稿源是高质量期刊的保证,而精品意识是高质量期刊的灵魂.在2012年的“中国高校精品、优秀、特色科技期刊”评比活动中,获得优秀科技期刊的湖南高校科技期刊数量明显减少,而特色科技期刊评选更是榜上无名.因此,没有特色和质量低劣的期刊,其生存都不容易,又何谈发展.

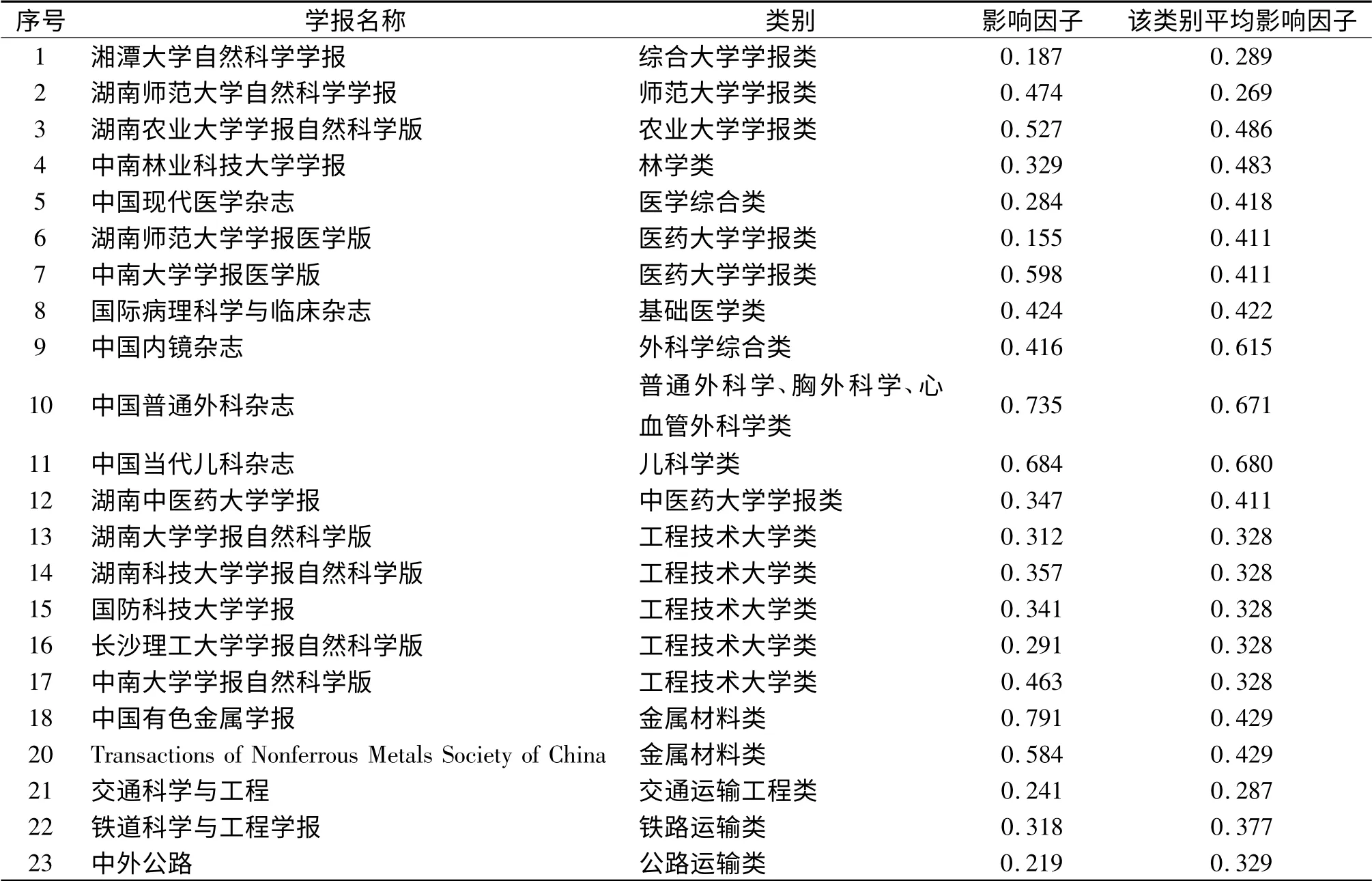

刊物影响因子是国际上评价科技期刊质量的重要标准之一.而《中文核心期刊要目总览》是国内评估期刊的参考指标之一,目前两项指标均受到了学术界的广泛认同.由此可以根据该《要目总览》中高校科技期刊的影响因子来初步判断相关期刊的质量.2013年版的中国科技期刊引证报告(见表2.1)以及2013年CSCD-JCR 中国科技期刊引证指标(见表2.2)分别可看到,湖南部分高校科技期刊的影响因子近60%未达到该类期刊的平均影响因子,不同高校创办的科技期刊的总被引频次和论文基金量参差不齐.这说明省内高校期刊论文的质量和影响力有待提高.特别是中小院校所办科技期刊同质化严重,被引频次少,影响力弱.

表1 2013年版中国科技期刊引证报告中湖南高校科技期刊影响因子Tab.1 The impact factors of sci-tech periodicals in universities of Hunan province in the Chinese Scientific Journal Citation Report in 2013

表2 2013年CSCD-JCR 中国科技期刊引证指标Tab.2 CSCD JCR Annual Report in 2013

2.3 高校办刊较封闭,传播效率较低,国际影响力较弱

由于专业学科性质所限,高校科技期刊的专业性强、读者面小.因此,高校科技期刊的传播面狭窄.加之高校科技期刊办刊理念传统,发行基本依靠图书馆订阅与赠送交流为主.此外,大多数高校专业学科设置相似,各高校期刊栏目与论文内容形式大同小异、内容交叉重复,读者群少.从曾被美国《化学文摘》CA、俄罗斯文摘Р.Ж.和美国工程索引EI 数据库收录的期刊统计数据来看,其中,被三者同时收录的的期刊仅有6 家,占省内高校科技期刊的9.1%;被两家数据库同时收录的期刊有11 种,占比为16.67%;被其中一种收录的期刊有12 种,占比为18.2%.因此,无论是从数量上还是从占比上来说都严重偏少,国际影响力弱.

此外,高校科技期刊一般都是季刊或双月刊,稿件出版周期长,较大程度降低了科技信息的传播速度.出版时间的长短是期刊时效性的重要评判标准,许多临床实验研究或者科学发现与研究都具有较强的时效性,一旦错过了发表时间,其价值将会大大弱化.

3 湖南省高校科技期刊的发展对策

3.1 坚持改革创新,办出期刊个性特色

高校主办的期刊在很大程度上能体现各高校的学科水平和学校的教学科研能力.湖南省高校科技期刊必须坚持改革创新,使刊物办出活力、办出特色.特色是期刊生命活力的体现.每所高校的科研水平、科研实力和科研特色有各自的特征.高校期刊应当立足于本校和所在地区的实际情况,实事求是,发掘自身科研潜力,扬长避短.同时,找准定位,力争发挥学校的学科优势.

值得关注的是在“中国高校精品、优秀、特色科技期刊”评比中,曾在榜上有名的衡阳师范学院学报、湖南理工学院学报(自科版)、湖南城市学院学报和吉首大学学报(自科版)等刊物.却在2012年后的评选中,这些期刊均未上榜.办出特色对于中小院校的科技期刊尤为重要,若期刊缺乏自身的特色优势将更难以与国家“985”、“211”重点大学所办期刊的竞争中生存下来.因此在办刊的过程中,中小院校的期刊更应该顺应时代潮流,在形式和内容上力求创新,办出自身特色才能从众多刊物中脱颖而出,有所发展.

3.2 找准定位,树立精品意识,增强竞争力

面对迅速发展的信息经济时代,学科门类越分越细,各学科种类期刊应运而生.高校科技期刊要求得生存与发展,刊物必须要有明确的定位,有创建精品期刊的意识.特别是国家重点大学应该立足专业学科的国际研究发展的前沿,积极组发理论水平高、学术价值大的文章,提高刊物的对外影响力.例如,中南大学主办的《铁道科学与工程学报》、《中国内镜杂志》、《中国普通外科杂志》等期刊都有其准确的定位,对某一个领域具有针对性研究.明确的定位也能提高有效稿件的发表率,同时,能提高期刊的识别度、影响力.

学术精品期刊就是高质量的期刊.优质的论文是精品期刊的保证,而刊物作者又是论文质量的关键基础之一.高校科技期刊与其他同学科期刊相比,拥有得天独厚的高水平作者队伍.而期刊特约审稿者与撰稿人,既能稳定刊物的基本作者队伍,又能确保刊物学术质量,有利于提高优质稿件的组稿力度,也有利于刊物学术水平的提升.例如《湖南师范大学自然科学学报》充分利用学校资源,在校内外聘请了30 余位院士、国家级有突出贡献专家和享受国务院特殊津贴的专家为特约审稿者与撰稿人,使刊物有一批固定的高水平审稿人,及活跃在科研一线的作者队伍,从而保证了刊物的质量.

3.3 高校期刊整合抱团,顺应数字化潮流,加强国际化传播

高校科技期刊要适应新的发展,必须从三个方面出发,一是高校期刊真正做到整合,形成抱团优势;二是充分利用数字化传播手段,建立数字信息数据库平台,加强信息和论文流通,打破各高校独立封闭办刊的局面,实施强强联合;三是促进优质论文的国际化传播,增强刊物国际影响力.

信息的高效和快速传播是有效利用信息的保障.只有设法增强和扩大期刊的交流传播,才能改变高校科技期刊过去的“阳春白雪”而“曲高和寡”的尴尬境地.随着信息网络化的发展,论文的传播速度和刊载量已不再是阻碍学术期刊发展的障碍.期刊集群化发展实质上就是对现有的科技期刊进行资源整合,构建集团化发展、集群化运作.近年来,期刊建设的集群化发展思路已经得到业界的普遍关注,整合期刊资源、塑造核心品牌成为期刊发展的重要途径.中国科技出版传媒股份有限公司副总经理彭斌曾表示学术期刊集团化(集群)发展策略,将会是未来科技期刊建设的主要方向.清华大学出版社于2011年成立了期刊中心,整合学术资源,依托清华大学等国内外知名高校的学术积淀,通过自办刊与合作办刊的不同方式,稳步拓展期刊种类.对湖南省高校科技期刊的发展而言,集群化发展不失为一种可供选择的发展方向.目前,湖南全省只有4 所国家“211”重点工程大学,而这4 所学校由于学科设置的差异性各自学科优势不同.因此,面对不同学科研究水平的的高校期刊,资源整合是非常重要的.中小院校的期刊可以依托国家重点工程大学期刊,加强双方的学术信息交流,促进刊物集团化的形成.学术资源传播流通渠道的完善,有利于提升科技期刊的学术质量,加快期刊出版速度,拓展发行面,提升刊物的影响力.

顺应时代,立足实际,积极探索学术期刊数字化传播的规律,是当前高校科技期刊的努力方向之一.高校科技期刊在实现网络论文数据库的建设同时,还可以利用高校的人才和研究资源建设专业科技成果数据库和研究交流平台,为科研带来便利的资源服务.当下许多研究资料仍处于滞后发布的状态,一定程度上会降低研究的速度.高校应当充分利用人才开发专业性数据库,整合不同学科的研究资源,特别是优势学科,及时提供最新的研究资料.还可建立相关的研究交流平台,以实名制登记的方式,供同一学科、同一研究方向的研究者进行互动交流.

高校科技期刊寻求国际化发展不仅仅是将论文翻译成英文版,而是应当首先加强所刊论文内容的质量,然后再从中挑选有价值的论文进行翻译和传播.2008年5月经新闻出版总署批准独立连续型电子出版物《中国科技论文在线精品论文》正式创刊.湖南省高校科技期刊可充分利用这种精品论文重组的方式,将选出的精品论文进行翻译及传播.另外,为了让电子刊物有资金运营下去,不仅可在传播前期以免费的方式为国内外研究者提供服务,在有一定影响力的情况下,再利用付费的方式进行检索.还可在各自网络传播平台开办有偿学术咨询及相关广告业务.

3.4 建立完善权威统一的规范评价系统

对于科技期刊的评价,国内学术界采用的各种指标和体系参差不齐,使科研者和读者无所适从.而这些评价的指标和体系定期发布,并适时有所变动.如北京大学图书馆主持的《中文核心期刊目录总览》每2年更新一次.美国EI 数据库每年都对收录的中国科技期刊进行增减.评价标准的不一致,评价信息的反馈不及时,在一定程度上也会影响刊物发展目标的制定,影响刊物的向前发展.不少刊物的评价指标数据还停留在几年前,没有得到及时更新,而这些评价指标的数据往往可以判断一份科技期刊是否具有发展潜力.目前,国内一些数据库已做到了及时更新刊物的学术指标,如参考与汲取中国科学院文献情报中心管理的中国科学文献服务管理系统运行模式,建立湖南省高校科技期刊的评价系统平台,将期刊历年的各项学术评价指标和体系的数据整理公布,公开透明且及时地展示各高校科技期刊的科研实力.这样,作者可以选择不同的标准充分了解各高校期刊实力,明确自己的研究成果适合哪家期刊,避免论文在投稿选择的过程中被耽误.同时,还可促进高校科技期刊的优胜劣汰,使各期刊正视自身实力的强弱,不断提高刊物的竞争力.

3.5 打造一支高素质的期刊编校队伍

高校科技期刊刊登的文章均是具有专业性的学术论文,强调研究数据的准确性和论述的理论性.如果没有一定的专业知识,要想做好高校科技期刊的编辑与校对并非易事.在当前信息时代除了要知会基本的编辑技能,还需要编辑人员能够一专多能,掌握和运用现代信息技术,具有对专业学科研究发展的洞察力与刊物营销能力,成为复合型人才.科技期刊的编辑人员应当在从事自身学科领域研究的同时,胜任编辑加工专业领域甚至别的领域的专业论文,并能开展有选择和有针对性的组稿、约稿.高校既是培养高素质人才的基地,又是高素质人才聚集的地方.这为高校科技期刊编辑主动学习,掌握科技常识,把握学科发展动态提供了极为便利的条件.

省内各高校科技期刊的编辑人员可以充分利用全国、省级科技期刊编辑学会、高等学校学报研究会的作用,适时参加全国性、全省性编辑培训和专业学术研讨会,学习编辑业务理论知识,针对自然科学科知识的特点进行规范培训,提高科技期刊编辑实践能力.全国、省级科技期刊学会应该加强各高校科技期刊编辑部之间以及与地方其他科技期刊之间的良好交流和沟通.共同建立竞争激励机制,逐步打破高校科技期刊编辑人员传统的任职终身制,使优秀人才能够脱颖而出.应尽快建立一个高校科技期刊间的人才流动平台,为人才合理流动创造条件、提供良好的发展空间.总之,在充满挑战和机遇的新时期,随着期刊改革的深化,湖南省高校科技期刊正在走向新的发展阶段.

[1]鲍国海.CA 网络数据库收录的中国科技期刊综合分析1932~2008年[J].中国科技期刊研究,2009,20(4):600-604.

[2]沈小玲,任楚威.湖南省高校科技期刊与非高校科技期刊编辑队伍现状比较分析[J].湖南师范大学自科学报,2009,6(2):126-128.

[3]龚维忠.叩问:我国期刊改革发展方略[J].湖南大学学报:社会科学版,2011,25(6):123-127.

[4]朱 剑.高校学报的专业化转型与集约化、数字化发展——以教育部名刊工程建设为中心[J].清华大学学报:哲学社会科学版,2010,25(5):5-27.