乡村自治中留守妇女参政状况的实证研究

——基于苏北S市的调查

李晓广

(南京农业大学政治文明与农村发展研究中心,江苏南京,210095)

乡村自治中留守妇女参政状况的实证研究

——基于苏北S市的调查

李晓广

(南京农业大学政治文明与农村发展研究中心,江苏南京,210095)

苏北S市作为经济欠发达地区,农村男性劳动力的大量外出为留守妇女参与乡村自治腾出了政治空间,她们理应成为乡村自治的主体。但调查数据显示,留守妇女在参与乡村自治的广度和深度上并未改变一贯的窘境。分析表明,这是组织、制度、观念、物质利益及文化教育等多重因素综合作用的结果。因此,应将性别平等意识纳入乡村政治发展的决策主流,在现今中国男性主导的政治权力结构中,坚定不移地贯彻“男女平等”基本国策,加大法律制度层面的建设,以强制性的制度安排,确保留守妇女一定比例的实质性参与,逐步提高她们在乡村自治中的主体地位。

留守妇女;乡村自治;妇女政治主体地位;性别平等意识;法律制度设计

一、问题的提出

自20世纪80年以来,随着中国改革开放的逐步展开,城市化进程的快速推进及市场化程度不断提高,农村富余劳动力开始大规模向城市转移。由于受“男主外、女主内”传统性别观念的影响、养儿育女和家庭利益最大化的理性抉择等原因,即女性由于被预期收入低于男性,加上根据劳动的性别分工,女性的工作具有不可替代性,因此家庭中女性往往不外出。[1]外出务工的大多数都是家庭中的男性劳力,“男工女耕”新的社会分工导致留守妇女逐渐成为农村社会中的一个庞大而特殊的群体。正如有研究者认为:“乡村公共事务参与主体结构的变化,使农村原先相对弱势的社会群体特别是广大的留守妇女群体,有了更多的发展机遇和舞台。在客观上为农村妇女主体性的重构创造了条件,提供了历史性的机遇。”[2]由于我国目前正处于由农业国向工业化、城市化和现代化的工业国的过渡阶段,中国的城市化建设对农民工阶层的大量需求,使得农村留守妇女作为一个特殊群体必将在一定阶段内长期存在。因此,在大量男性劳动力外出务工地区的农村,这一群体逐渐成为农村经济发展、社区治理和基层民主建设的一支重要力量,对乡村民主自治、对社会主义新农村建设的重要意义不言而喻。

二、调查方式、地点及对象

留守妇女在乡村自治中是否发挥了重要的作用?带着这样的疑问,本研究基于社会性别视角,采取定量分析与理论研究相结合的方法,开展“留守妇女与农村基层民主自治”的问卷调查,意在了解留守妇女参与农村基层民主自治的基本状况,试图发现可能存在的问题,分析其原因,反思可能的解决之道。为此,我们将调查地点选在具有代表性的江苏苏北S市。因为S市是江苏省的农业大市,农业人口占很大比例,农业经济比例较高,属于江苏省欠发达地区。2012 年末,全市农村人438.8万人,占总人口的78.32%①。近些年来,农村生产方式发生了巨大变化,农作效率大幅度提高,农村出现的大量剩余劳动力便进城务工。尤其是苏南一些经济快速发展的地区对口支援苏北,优先吸纳苏北农村剩余劳动力,大批成年男性前往苏南务工,使得S市的留守妇女人数大幅增长。当前从事农业生产的多数是中青年妇女和老人。2014年1月,“江苏农村留守妇女参与基层民主建设研究”课题小组在S市选取了经济发展相对落后、男性劳动力输出较多、留守妇女比较集中的10余个村,针对留守妇女②入户发放调查问卷520分,实际回收有效问卷512份,回收率达98%。

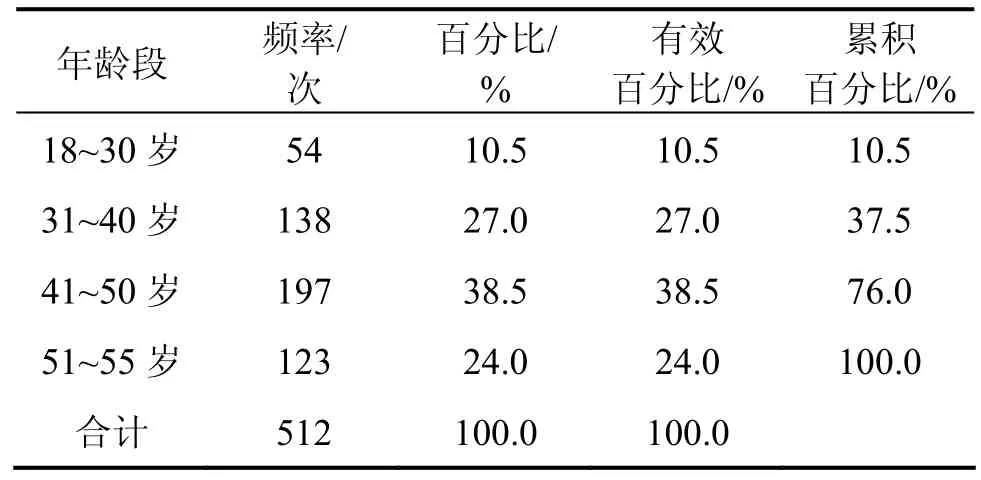

从留守妇女的年龄分布上看,以青壮年居多。具体情况如表1所示。

表1 留守妇女年龄分布表

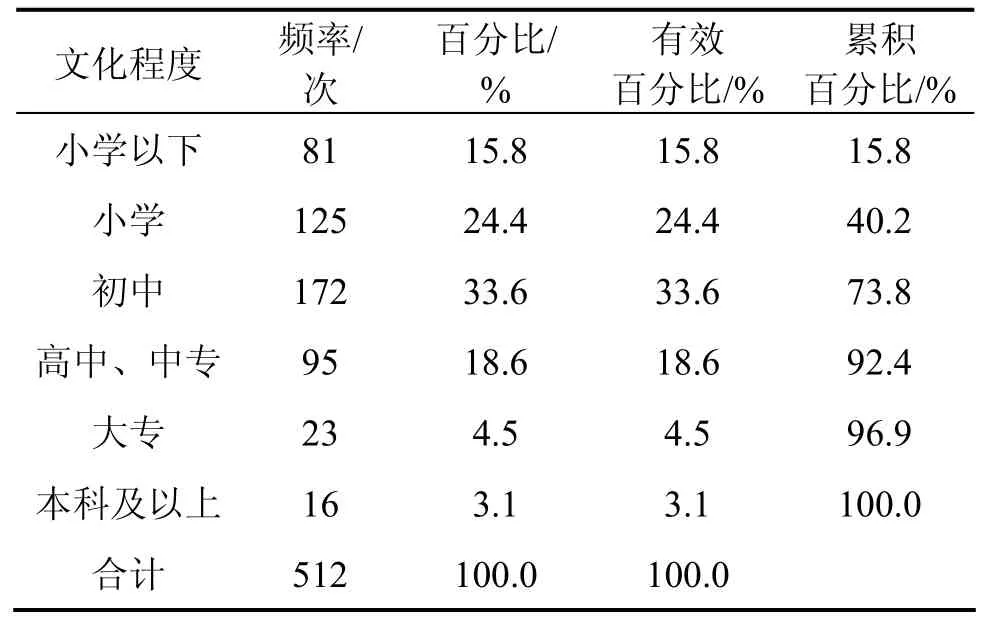

从留守妇女的文化程度分布上看,大多文化程度偏低,小学和初中文化程度者居多。具体情况如表2所示。

表2 留守妇女文化程度分布表

三、调查现状描述

我们主要从留守妇女的权力参与和民主参与,对妇联推动女性参政的认知及对自身参与能力的评价等几个方面考察农村留守妇女参与基层民主建设的情况。具体数据分析如下。

(一) 留守妇女的权力参与

改革开放后,国内学界在谈到女性的政治参与时,习惯性地将其分为基础层面的民主参与和高层次的权力参与两个层面,并把政治职业者及权力的兼任者,如政府官员、人大代表或政协委员等作为权力参与的主体。本研究提到的政治参与可被理解为试图影响决策或与乡村治理活动相关的留守妇女的活动;将民主参与主体看作是间接参政的留守妇女,而权力参与主体则为直接参政的留守妇女。留守妇女的权力参与情况主要从参与行为与意识两方面予以考察。

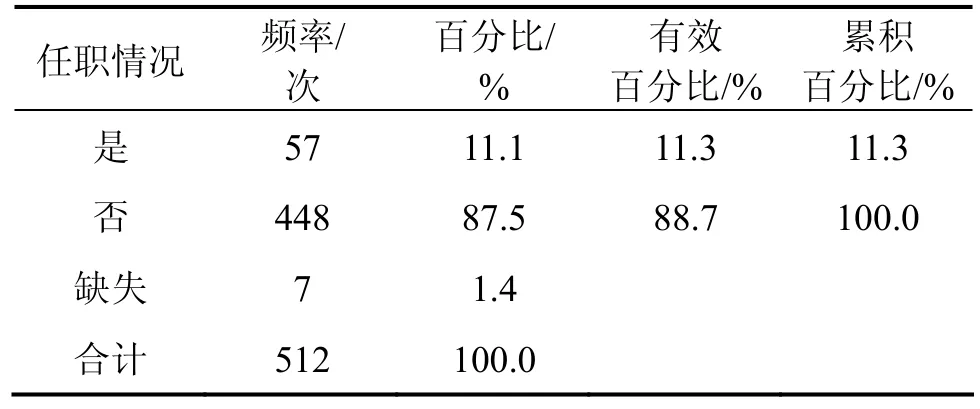

权力参与是作为普通民众的男女两性都有因享有被选举权而被选入(在中国更多的是被提拔、任命)国家各级权力机关后,担任各级人民代表和各级各类领导职务,掌握政治权力,直接参与国家和社会事务的管理和决策活动。因此,针对S市留守妇女的权力参与,我们设计问题为“您是否曾担任过村里的领导或其他干部?”。调查结果显示,留守妇女的权力参与比例低。具体结果如表3所示。

表3 留守妇女任职情况表

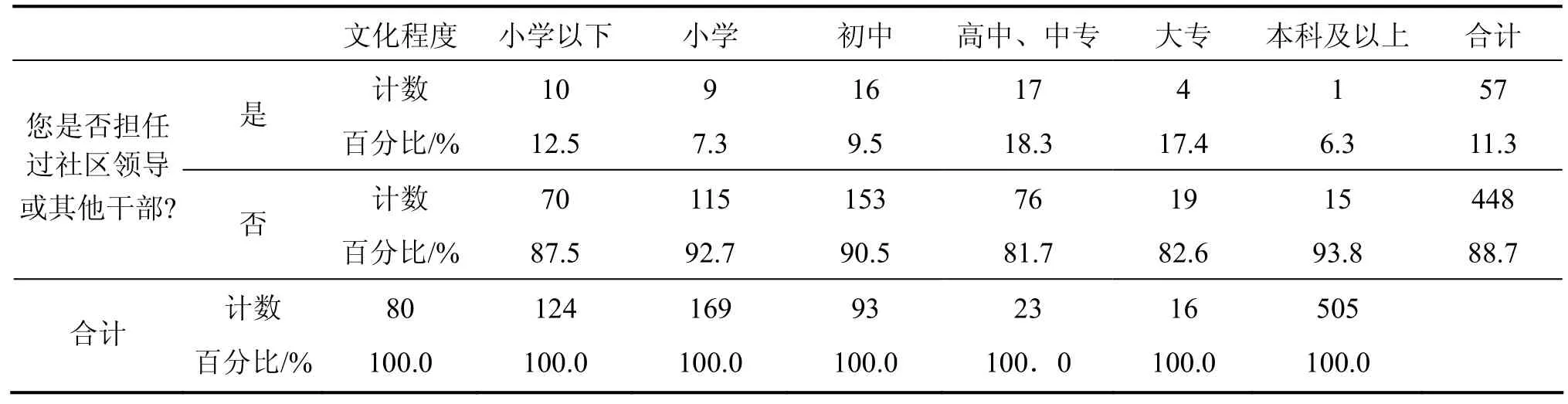

从文化程度来看,学历越高,在村中任职的比例越大。而本科以上学历的却比较低,是因为这一学历层次的留守妇女过去在农村比较少,即使现在有,也是一些去农村发展的女大学生村官。该调查结果如表4所示。

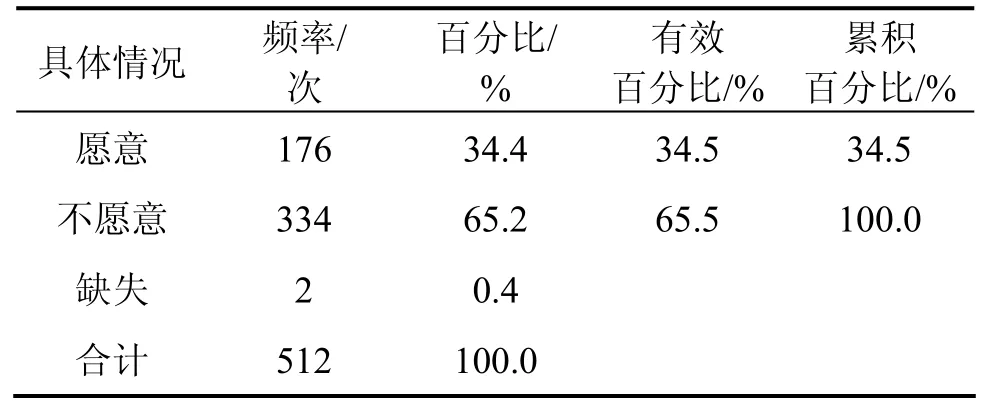

对于权力参与的态度,当问及“您是否愿意担任村委会的领导?”时,调查结果显示,大多留守妇女表现出低热度。具体如表5所示。

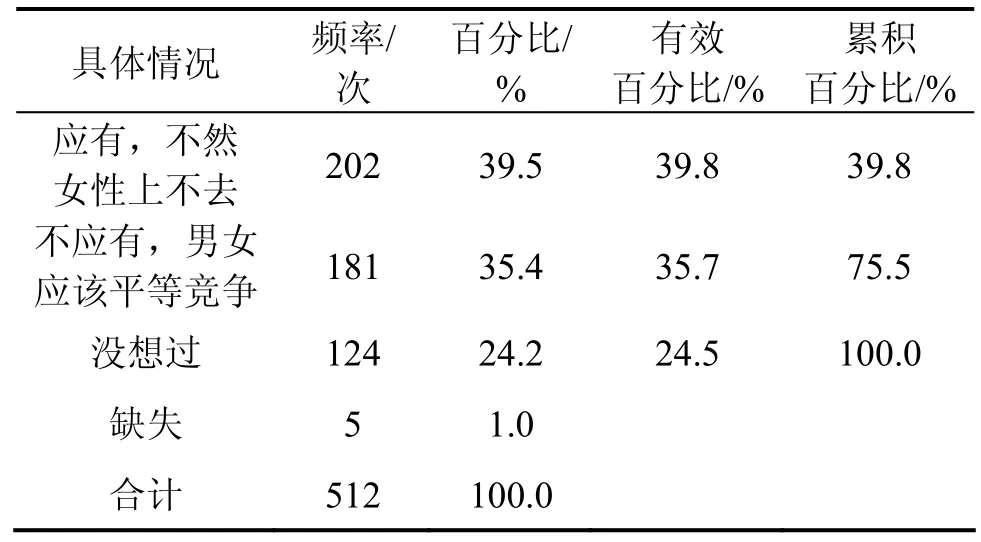

对于权力参与的性别比中女性人数偏低的问题,有39.8%的人认为,作为一种强制性制度安排,村委会配备女性干部很有必要。但也有35.7%的留守妇女认为没有必要,男女应该平等竞争。可见,村治干部遴选中对女性的政治排斥还是相当明显的。具体如表6所示。

(二) 留守妇女的民主参与

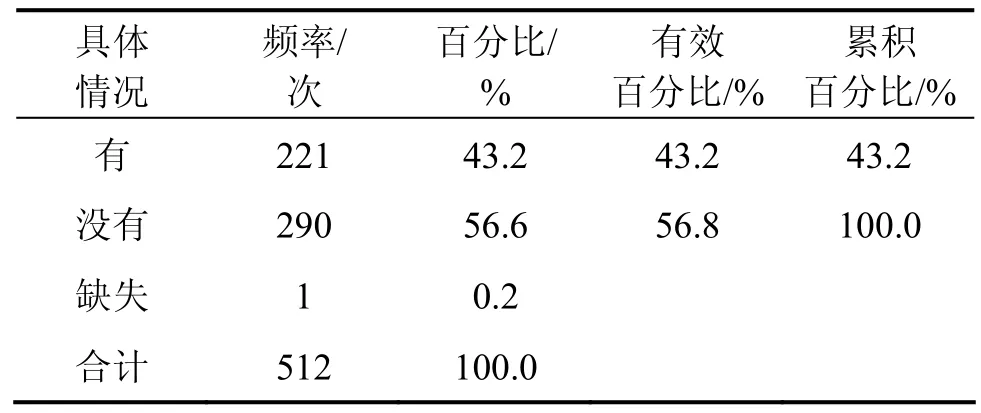

民主参与是留守女性行使自身政治权利的基本政治活动。选举权和被选举权是两性政治权利中首要的民主权利,也是我国民主政治的一个重要组成部分。对于村民自治法律与制度赋予女性的这项基本政治权利,留守妇女运用得如何?我们设计一问:“最近三年您有没有参加村委会选举?”在有效回答此问的511人中,竟然高达43.2%的留守妇女表示没有参加过。具体如表7所示。

表4 任职留守妇女文化程度差异分析表

表5 留守妇女担任村委会领导意愿表

表6 留守妇女关于村委会配备女干部看法分析表

表7 留守妇女参与村委会选举情况表

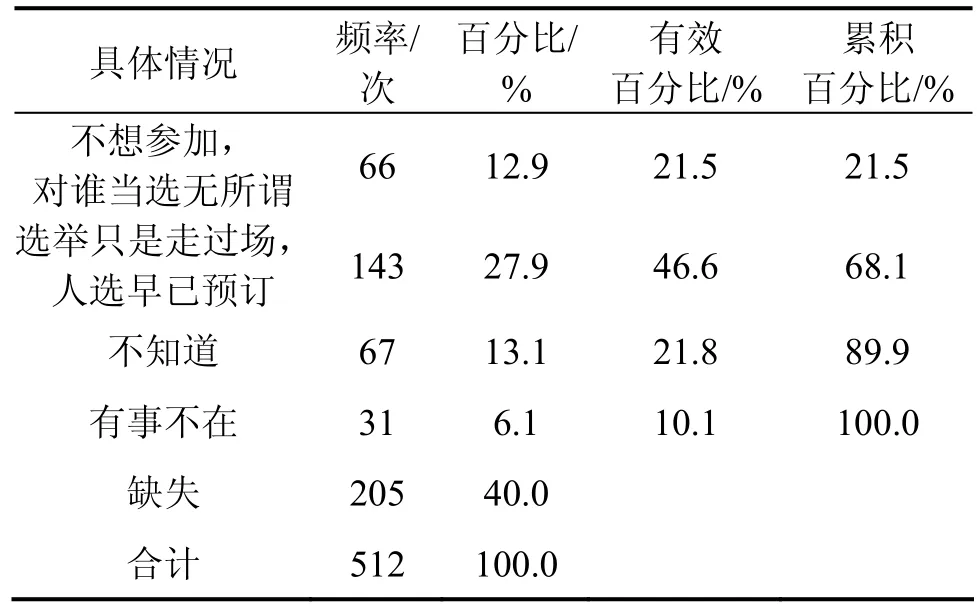

当进一步追问没有参加的原因时,在有效计数307人中,回答“不想参加,对谁当选无所谓”的占12.9%,而回答“选举只是走过场,人选早已预定”的比例高达27.9%。具体如表8所示。

表8 留守妇女没有参加选举原因表

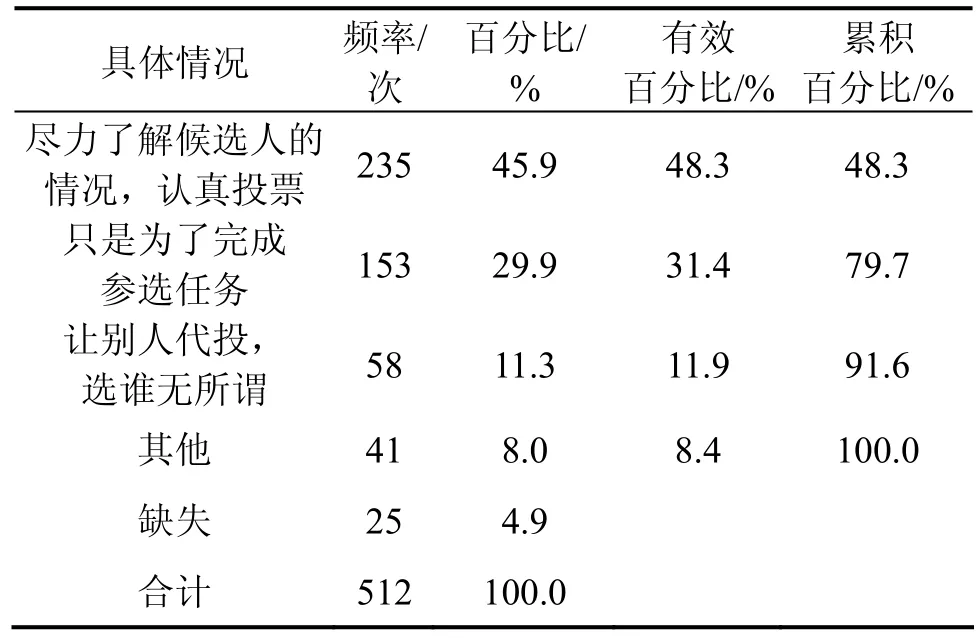

从参与村委会选举的积极性的调查来看,有将近半数的留守妇女对村委会选举积极性不高,态度较冷漠。具体如表9所示。

表9 留守妇女参与选举积极性分析表

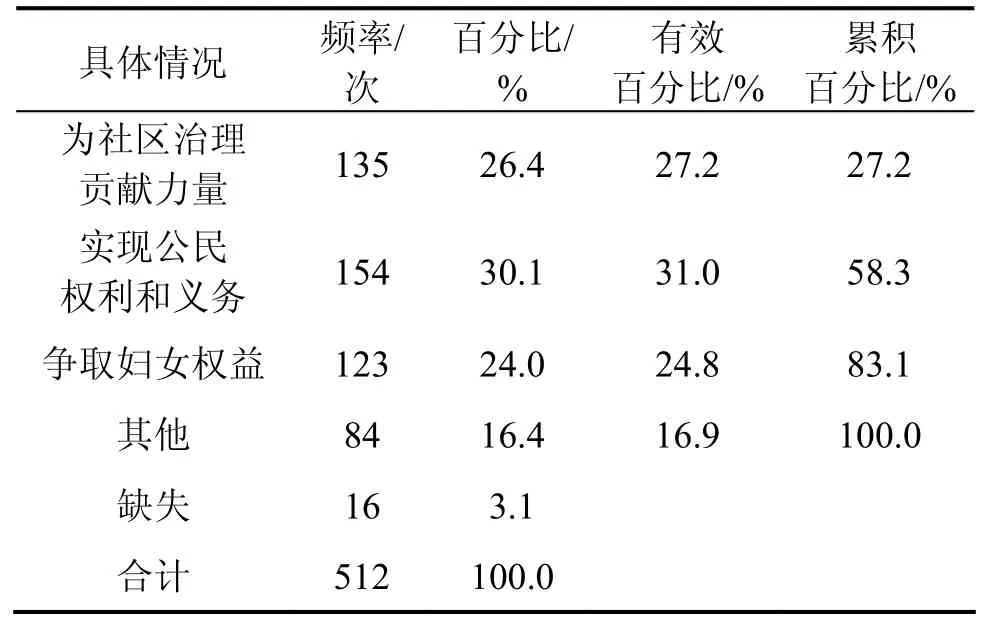

民主管理,指人民作为政治主体参加国家事务和企事业的管理,行使宪法赋予的各项权利并承担宪法赋予公民的责任和义务。在基层社会的自治中,管理更是人民的直接行为。参与村庄事物的管理,是《村组法》赋予村民的一项重要民主权利。留守妇女对于这项权利的认知及行使的情况如何,也是我们非常关注的。在留守妇女关于社区参与意义看法的调查中显示,留守妇女们有着比较强的公民意识、自我权利保护意识及社会责任意识的。具体如表10所示。

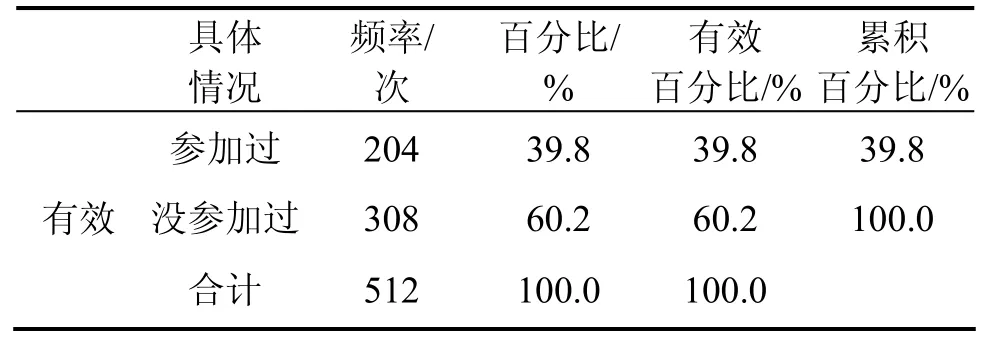

但当问及“你参加过村民议事会吗?”512名留守妇女中,只有39.8%人表示参加过。这一比例是比较低的。据我们了解,村民议事会为村民主动要求报名参加,由村干部挑选或指派代表现象较少。具体如表11所示。

表10 留守妇女关于社区参与意义看法分析表

表11 留守妇女参加村民议事会情况分析表

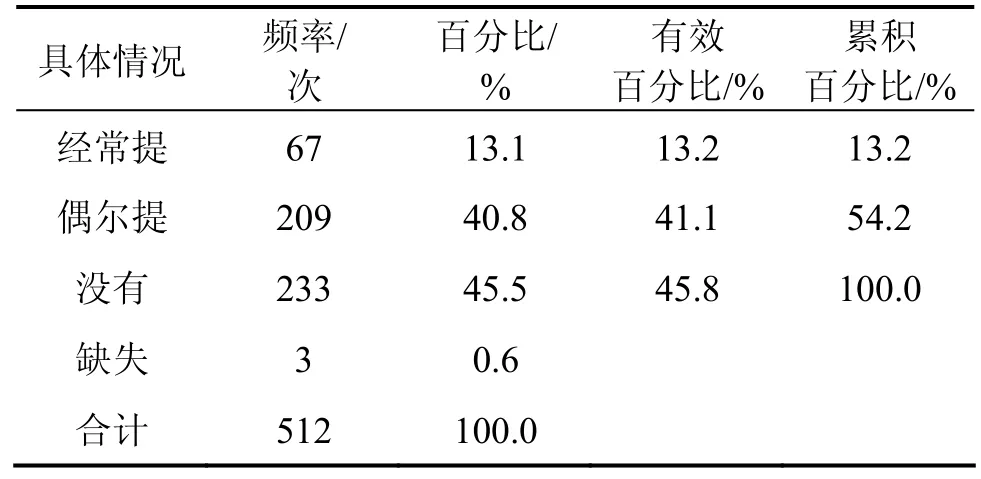

我们设计问题“您对村中各项事务管理和建设有没有主动提过建议或议案?”对留守妇女参与村务管理的积极性调查发现,有相当比例的留守妇女表现出对参与村中事务的管理热情不高,缺乏积极主动性。具体如表12所示。

表12 留守妇女提交建议或议案情况分析表

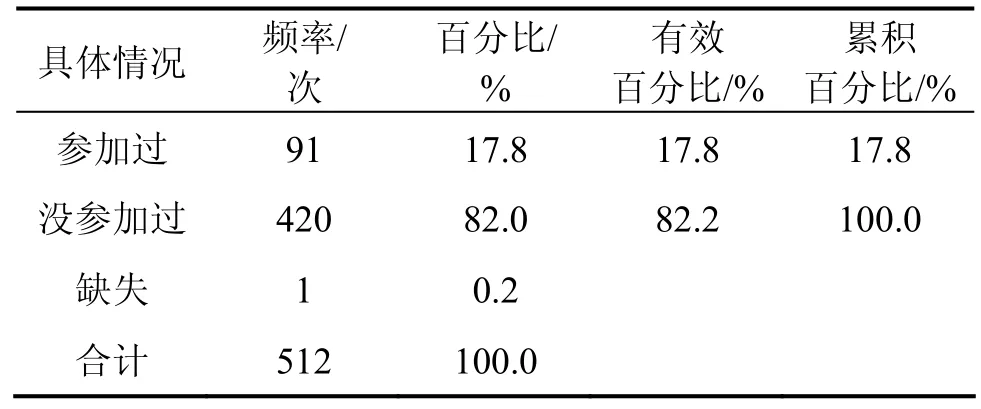

在留守妇女参与村庄决策的调查中,仅有17.8%的人参加过村中人、财、物等事务的讨论与决策。在村民自治中,对村庄事务决策权的行使,留守妇女处于被边缘化的地位。具体如表13所示。

表13 留守妇女参与村庄决策情况分析表

此外,调查发现,越级上访是留守妇女非制度化参与的一种重要形式。非制度化政治参与,是指在现有制度化参与渠道不畅,或虽有正常参与渠道,却有意突破现有制度规范,进行利益表达与诉求的一种政治参与方式。在广大农村,主要表现为对村干部的报复性攻击、在公共场所的集体骚乱、非法集会、暴力对抗、越级上访、行贿宴请乡镇干部等。越级上访往往是因正常上访无门,为伸张权利和利益不得已而为之的一种选择。调查数据显示,S市有高达32.8%的留守妇女曾经通过越级上访的方式间接参与了村民自治。高比例的越级上访,意味着留守妇女对村干部的治理行为并不满意,合理利益诉求未通过其他正常渠道得到解决。

(三) 留守妇女对妇联组织参政情况的认知

非政府组织是实现妇女参与的一条有效途径,它常常比分散的妇女个人有更强的社会谈判力,甚至在特定情况下有影响决策层决策的作用。[3]尤其是作为中国最大的NGO——妇联③,不仅要发挥妇女与政府沟通的桥梁作用,更要发挥其“女性喉舌”的作用,努力促成把法律赋予女性的参政权变为现实。

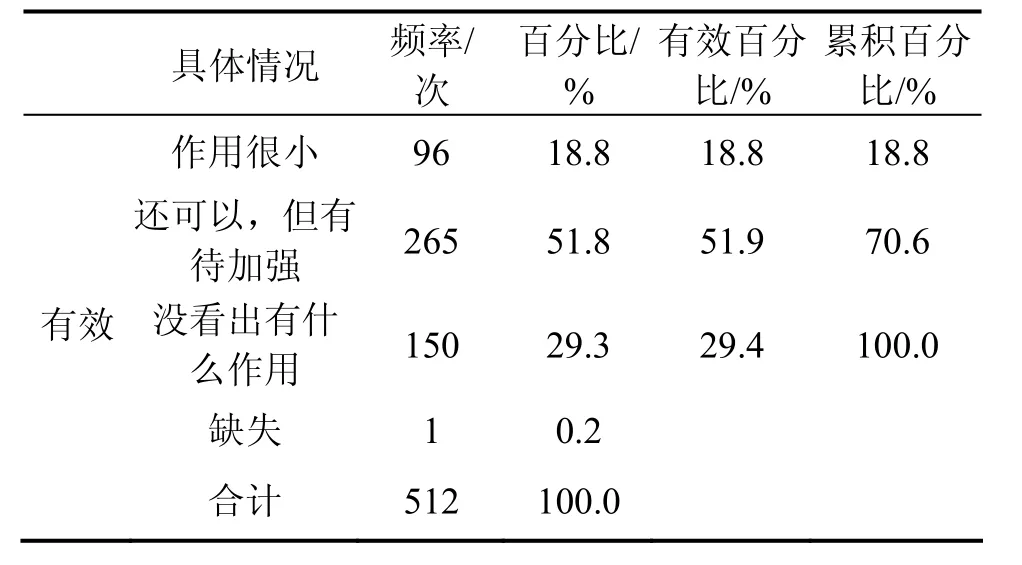

对于S市农村妇联在推动妇女参与社区建设中的作用问题,我们的调查发现,农村社区妇联组织其应有的作用和功能发挥有限。具体如表14所示。

表14 留守妇女关于所在社区妇联作用评价分析表

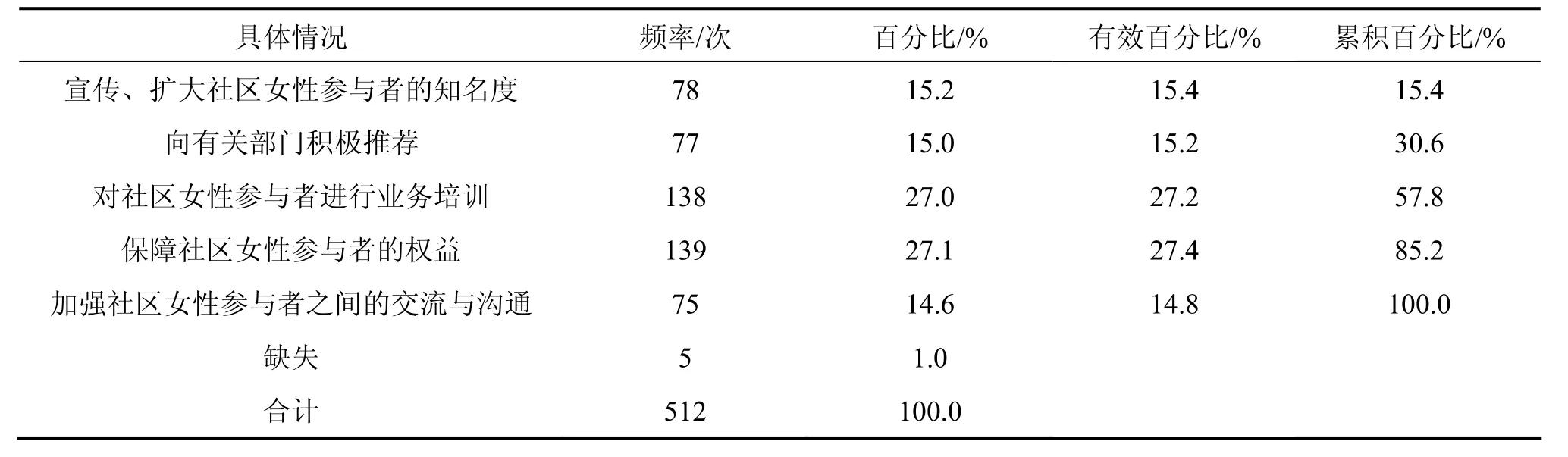

当问及“您最希望所在社区妇联在女性社区参与中起到什么样的作用?”时,从各选项的比例来看,社区妇联在各方面的工作都还很欠缺,责任任重道远。具体如表15所示。

(四) 留守妇女对自身参政能力的认知

对自身参政能力的评价,某种程度上会影响到公民参政的积极性和主动性及参与的程度。因此,了解留守妇女对自身参政能力的评价,一定程度上可反映她们参与村民自治的状况。尤其是从性别比较的角度,来评价自身的参政能力,更能反应她们参政的态度。

表15 留守妇女关于社区妇联在女性社区参与作用看法分析表

对于“您对自身参与村庄公共事务治理的能力如何评价?”一问的回答,调查显示,留守妇女对自身参政能力的评价普遍较低。具体如表16所示。

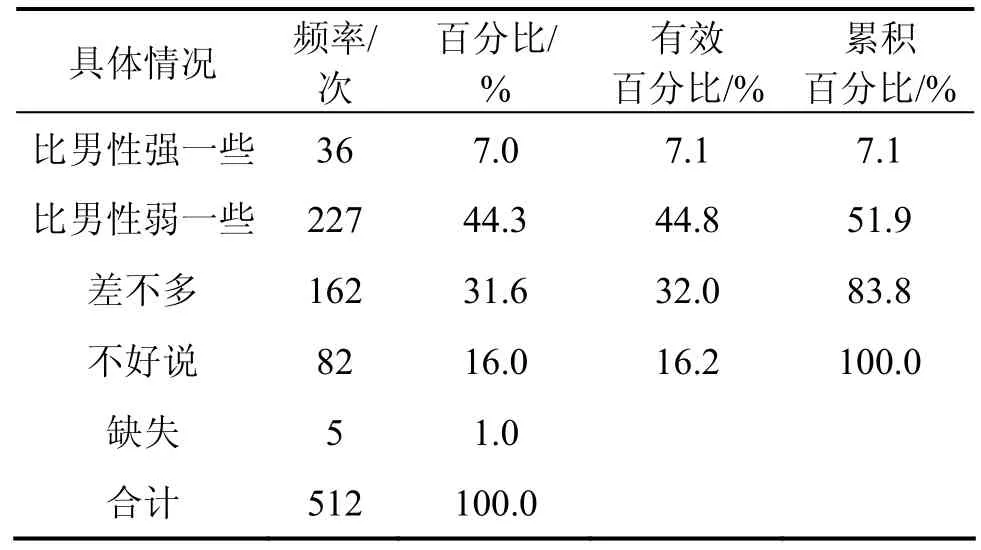

当与男性比较来评价女性参与村庄公共事务治理的能力时,大多数留守妇女认为女性参与村庄公共事务治理的能力比男性弱。具体如表17所示。

表17 留守妇女性关于女性工作能力与男性比较看法分析表

此外,我们对留守妇女的职务性别化意识进行了调查。职务性别化是指,在权力结构中,一些职务被认为是属于男性的,而另一些职务被认为是属于女性的,职务已被打上了性别标志。职务的分配不是以政绩或能力来衡量,而是按性别来安排。[4](127)当问及“您认为女性参与村庄事务主要适合哪些方面的工作?”(此问为多选)时,128人选择了“适合参与经济发展和基础设施建设工作”,占25.0%;308人认为适合调解邻里关系,比例达60.2%;有394人回答适合计划生育与宣传工作,比例高达77.0%;有423人回答适合参与社区环境与卫生工作,比例高达82.6%。可见,大多数留守妇女比较认同女性适合从事环境卫生、计划生育及调节邻里关系等方面的工作,对于经济发展和基础设施建设等之类被认为是村庄治理中的大事,认为还是男性比较适合。

综上对S市留守妇女参与乡村民主自治的调查数据分析来看,可以得出以下几点结论。

第一,虽然留守妇女们的公民意识、性别权益保护意识及社会责任意识在逐渐增强,但政治效能感低下,缺乏积极主动性,对村庄的选举投票、民主管理与监督的参与程度还很低,对村庄公共事务决策的影响力也很有限。这也是导致越级上访方式的非制度化参与增加的主要原因。

第二,在权力参与领域仍处于劣势地位,边缘化的现象比较明显,导致对权力职位的获得表现出低热度。

第三,农村妇女组织在推动妇女参与社区建设中的作用较小,没有真正发挥其应有的作用和功能,导致留守妇女通过组织参政的程度较低。

第四,留守妇女对自身参政能力认识不足,受传统男公女私观念的影响较深,且职务性别化的认知较为明显。

第五,留守妇女政治参与的程度与文化水平呈正相关关系。包括对参政的认知及政治参与的广度和深度,表现出文化程度越低者参政的程度越低的现象。而且学历越低者,进入权力参与领域的可能性越小,权力参与的积极性也越低。

四、对存在问题的原因分析

从苏北S市农村留守妇女参与乡村自治调查结果发现,在大量男性劳动力外出的背景下,农村留守妇女在乡村民主自治中并没有真正从次要角色转变成主要角色,参政的深度和广度仍然明显不足,主体作用发挥有限。一些研究者近年来针对四川、河北、河南、湖南、宁夏、安徽、江西等省农村地区的调查发现④,也充分支持了本次的调查结果。我们从社会性别视角,运用政治学相关理论分析认为,这是多重因素制约的结果。

(一) 村民自治程度低下的制约

多年来中国农村村民自治的一个较为普遍的现象是民主法治不健全,村两委的选举缺乏有效的监督机制,选举流于形式,走过场、摆样子的情况较为严重,公正、公平、有序的民主自治并没有得到很好的落实。访谈发现,在一些村的选举中,留守妇女们虽然很想使自己手中的选票发挥作用,选出她们认为有能力的村民代表和村干部,但结果往往发现候选人在选举前早已内定。这是村庄治理中“人治”压制“法治”使然。现今中国乡村仍然大量存在以能力、权力和暴力为特征的“力治”形式,广大农民尤其是留守妇女处于公共权力的边缘地位,难以有效地行使自主自治的权利。由于留守妇女们的参政权利得不到真正的保障和实施,选举结果不能体现她们的意愿,从而对乡村民主参与的热情不高,对基层政权也缺乏信任感,一些留守妇女甚至表现出政治冷漠症。同时,留守妇女通过越级上访途径表达利益诉求的高比例说明,农村法治的缺失、制度化参与渠道的不畅通,难以有效遏制一些乡村干部的不作为,甚至乱作为。

(二) 传统性别政治观念的制约

留守妇女在农村民主和权力参与中广度和深度的不足,其中一个很重要的原因则是传统性别政治观念对留守妇女的制约。这种传统性别政治观念其特点主要表现为:①性别本质主义的认知。在性别本质主义者看来,男女两性生理本质上的差异决定女性无法享有与男子同等的社会权利与地位。整个社会形成一种根深蒂固的男权性别政治文化,即:男性所具有的刚毅、果敢、智慧、富于竞争性的气质是“政治权力的符号性标识”[5];而女性的软弱、顺从、依赖性、情绪性的特质与权力政治则格格不入。这种性别政治观念长期存在于男女两性的思维习惯中,内化为人们的心理定式,致使人们有意无意地排斥女性参政。②政治社会化对性别角色的塑造。政治社会化理论认为,两性被政治化的程度不同——男高女低,是社会对两性的不同角色定位和期待的结果。因为社会性别文化普遍将女性的角色定位于私人的家庭领域,把男性定位于主外的公共领域。女性从小就被家庭、学校和社会文化塑造为适合于扮演妻子和母亲角色的人格特质和价值取向,使得她们自孩提时代起就对政治既陌生而又缺乏兴趣,成年后也不具备某些适合参政的特质和能力,不仅整个社会排斥女性参政,女性自身也排斥政治。[4](127)

(三) 性别保障制度不健全的制约

性别保障制度是针对权力参与领域男女比例的失衡而确保女性一定参与比例的制度安排。从性别保障制度供给及实施来看,我国虽然有一些对权力参与性别保障制度的文本规定,如《国家人权行动计划(2012—2015年)》中规定在村民委员会成员中要有一定比例的女性成员;《村民委员会组织法》对女性参政的比例有“适当数量”或“一定比例”“一名以上”或“至少一名”等规定,在制度上一定程度地矫正了对农村女性参政权的剥夺,但因内容过于原则性和抽象性、“口号色彩”浓厚,使之只具有倡导性作用。在刚性的比例保障和量化指标及一系列可操作性的具体制度和程序缺乏的情况下,使得执行中自由裁量权和弹性空间过大,这无疑为具体贯彻执行中因传统性别歧视观念的延续和对男性群体既得利益的维护而留下了空间,从而导致现实中留守女性参政的不足和边缘化。因此,虽然有性别保障制度的文本规定对女性进入权力领域加以保障,如果没有明确的量化比例及强制性的实施举措,保障女性平等参政的目标只能是一纸空文。

(四) 自身受教育程度偏低的制约

在探讨女性参政不足的原因时,“资源论”者通常从人们拥有的参政条件来分析两性参政的强弱程度。最常被提到的两个对女性参政不利的条件是教育程度和职业地位,因为具备高等教育程度和专业职业经验是争取政治资源时很重要的条件。S市大部分农村留守妇女文化程度偏低,小学和初中文化程度者居多,占被调查人数的73.8%。受传统重男轻女思想观念的束缚,教育资源自古以来在两性之间的分配就是不公正的,尤其是在苏北广大农村地区,至今依然存在着非制度的、原始的家庭权力,在经济状况有限的情况下,家庭大多遵循“男性优先”的潜规则。同时,“男婚女嫁”的婚嫁模式、“女子无才便是德”“学得好不如嫁得好”的传统观念,也使得即使并不存在经济困难的家庭,父母从教育投资和回报率的角度考虑,因对女性教育回报的低期望值,也不愿为女孩的教育投入过多,从而导致女孩中途辍学或没有接受高等教育的比例明显高于男孩,女性的文化素质普遍低于男性。文化素质普遍低下的现实状况,不仅束缚了留守妇女思想和才能的发展,而且由此产生的狭隘性也成了她们不愿承认又不得不承认的心理弱点,自卑感较强,对自身的能力缺乏认识,自信心较男性弱,缺乏强烈的竞争意识,从而影响其政治参与。[6]

(五) 生活压力与物质利益的制约

在男性外出务工的背景下,留守妇女既主内、也主外,家庭责任和社会责任双肩挑。除需照顾老人和小孩外,家庭生产生活中原先有男性承担的劳动,与外界的往来等都落到留守妇女的肩上,致使她们劳动强度和精神压力加重,疲于应对生产与家庭生活等问题,使得她们无暇关注正常的政治生活。加之女性的价值观中根深蒂固的从属意识、相夫教子的责任意识,这不仅压抑了她们政治参与的热情和欲望,而且很容易使她们对家庭以外的事务失去兴趣。再者,政治参与离不开经济基础的支撑。正如科恩所说:“使公民体力情况恶化并迫使他们主要或完全关心自己或家庭生存问题的经济条件,是不可能产生有生气的民主的。……只有丰衣足食的人才有时间和精力去做一个热心公益的公民。”[7]由于所在地区农村经济发展水平的相对滞后,她们考虑得更多的是自身的经济利益,尤其是整个家庭财富的积累和生活水平的提高。

(六) 妇联等非政府组织不健全的制约

有研究表明“如果人们加入某个组织并在其中积极活动,那么他们参与政治的可能性就会更多”[8]。调查显示,S市的一些留守妇女虽然也参与了一些经济合作组织、专业协会及宗教组织等,但这些组织在推动留守妇女参与乡村治理的功能方面较弱。作为维护和代表广大妇女利益的非政府组织——农村基层妇女组织,本应是实现妇女参与乡村治理的一条有效途径,但如前所述,S市农村妇联组织的功能和作用远没有发挥出来。在我国的农村权力结构中,乡村的男性治理精英一直掌握着绝大部分政治资源,因此,相对于女性群体而言,这样一种权力结构维护的是男性的绝对权威和政治地位,为其政治利益和经济利益服务。而为女性利益代言的妇联仍然是具有半官方性质的机构,某种程度上只是村两委的附属职能部门,虽然有时也为实现女性平等参政发出一些声音,但因缺乏足够的政治力量,不足以和垄断着既有权力的乡村男性精英们形成权力博弈关系,致使在村庄事务的基本决策中,难以成为影响决策走向的制衡力量。

五、结语与反思

对于苏北S市的留守妇女而言,虽然新农村建设和村民自治的社会发展进程与农民工大潮的叠合,为她们参与社会公共生活打开了前所未有的空间和条件[2],她们理应成为乡村自治的主体,将其才智和久未激发的性别优势与潜能积极作用于新农村建设。但男性劳动力大量外出背景下留守妇女参与乡村治理的现实窘境,不得不让我们深刻反思其中的缘由。分析表明,这是组织、制度、观念、物质利益及文化教育等多重因素综合作用的结果,任何单因素的分析都会使理由不够充分或失之偏颇。因此,问题的解决之道还需多管齐下。在现代乡村治理中,不仅要营造性别平等的乡村文化环境,加大对留守妇女的农业技能培训和文化政治素养教育,疏通留守妇女民主参与的组织管道,最为根本的则是需要加强确保留守妇女平等参与的法律制度建设。因为对于政治生活而言,“制度建设总是更带有根本性、全局性、稳定性和长期性”[9]。乡村留守妇女平等主体参政地位的获得,只有将性别平等意识纳入乡村治理的法律制度建设,将对妇女的政治歧视和排斥关进制度的笼子,才能得以真正实现。因为在中国延续了几千年的传统性别制度仍然支配着人们的观念和行为的今天,虽然乡村男性群体屈尊让女性一定程度地走进了传统上专属于他们的权力领地,却没有也不愿真正地放权让利,去营造一个与性别弱者平等共享的权力格局。因此,指望基层政府部门的男性精英们通过主动提高自身的性别平等意识,实现留守妇女对乡村治理的平等参与可能只是一厢情愿。强制性的法律制度安排就成为一种权宜之计和有效抉择。为此,应在性别平等宪法原则的规制下,对歧视和排斥留守妇女参政的政策和行为进行纠偏。一方面,在村委会成员和村民会议代表中以明确的量化比例规定取代“适当名额”“一定比例”“至少一名”等对乡村女性参政保障的含糊表述,使其不仅具有强制性,而且政策上具有实际可操作性,以确保留守妇女对乡村治理的实质性参与。另一方面,没有惩罚性的法律制度往往不能获得预期的制度绩效。“如果留守妇女参政比例制的实施得不到规范,对不执行的情况也不进行惩罚的话,通过配额规定或许仅仅是一个象征性的姿态。”[10]因此,必须建立健全相应的监督机制,加强对乡村男性精英群体的规范管理,对违法违规者要明确不执行的具体惩罚措施,以提高性别政治歧视与排斥的违约成本。唯此,方可逐步使留守妇女真正成为乡村公共事务治理的积极参与者和民主政治建设的积极践行者,成为在新农村建设中“越来越被男人以及妇女自己看作变化的能动的主体;是那些能够变更妇女和男人生活的社会转型的有力促进者”[11]。

注释:

① 参见《江苏统计年鉴—2013》,中国统计出版社,2013出版,第687页。

② 本研究将留守妇女界定为:丈夫每年在外务工6个月及以上且不在家中居住,自己长期留守在家乡的18~55周岁的已婚农村妇女。

③ 1994年2月,中国政府在“贯彻执行‘内罗毕提高妇女地位战略’的报告”中申明:“全国妇联是中国改善妇女地位的最大的NGO”。

④ 参见许传新的“男性劳动力大量外出背景下的农村妇女政治参与研究——关于留守妇女与非留守妇女的比较分析”,《学习与实践》,2009年第5期;张润君,张锐的“从政治心理看农村留守妇女参政——以宁夏固原市为例”,《开发研究》,2010年第3期;汤仁虹、马先锋的“皖西地区留守妇女参与基层民主建设研究”,《郑州航空工业管理学院学报(社会科学版)》,2012年第3期;王俊文,段佩君的“新农村建设视野下的“留守妇女”参政议政问题研究——以江西省九江市A镇为例”,《农业经济》,2012年第7期;梁振华,齐顾波的“村庄虚空化背景下农村留守妇女多元角色分析——基于河南范庄的个案研究”,《西北人口》,2013年第5期;张永英的“农村留守妇女面临的主要问题与需求——基于四省定性调查数据的分析”,《山东女子学院学报》,2013年10月;吕芳的“农村留守妇女的村庄政治参与及其影响因素——以16省660村的留守妇女为例”,《北京行政学院学报》,2013年第6期。

[1] 杜鹰, 白南生. 走出乡村——中国农村劳动力流动实证研究[M]. 北京: 经济科学出版社, 1997: 40.

[2] 吴亦明. 留守妇女在乡村治理中的公共参与及其影响——来自苏、鄂、甘地区的一项研究报告[J].南京师大学报(社会科学版), 2011(2): 52−57.

[3] 庄平. 非政府组织与妇女发展[J]. 山东大学学报(哲学社会科学版), 2004(2): 139−146.

[4] 李慧英. 社会性别与公共政策[M]. 北京: 当代中国出版社, 2002.

[5] 简·弗里德曼. 女性主义[M]. 吉林: 吉林人民出版社, 2007: 35.

[6] 许传新. 男性劳动力大量外出背景下的农村妇女政治参与研究——关于留守妇女与非留守妇女的比较分析[J]. 学习与实践, 2009(5): 82−87.

[7] 科恩. 论民主[M]. 北京: 商务印书馆, 2004: 111.

[8] 缪尔·亨廷顿, 琼·纳尔逊. 难以抉择——发展中国家的政治参与[M]. 北京: 华夏出版社, 1989: 91.

[9] 邓小平文选·第2卷[M]. 北京: 人民出版社, 1994: 337.

[10] 达勒鲁普D, 弗莱登瓦尔L. 配额制: 对妇女平等参政的快速跟进[J]. 国外社会科学, 2006(6): 61−67.

[11] 阿马蒂亚·森. 以自由看待发展[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2002: 189.

An empirical study on the political participation status of rural women left behind in village autonomy: a case study of S city in northern Jiangsu Province

LI Xiaoguang

(Research Center of Political Civilization and Rural Development, Nanjing Agricultural University, Nanjing 210095, China)

In S city in norther Jiangsu Province which is an underdeveloped area, a great number of male labor go away to the city, leaving behind women and offering them enough space who inevitably become the Subject and main body in rural autonomy. But the data show that the breadth and depth of participation in village self-government of these left-behind women did not change their persistent dilemma. Analysis reveals that this is the comprehensive effect of multiple factors including organization, system, idea, material interests and cultural education. Therefore, we should take the conciousness of gender equality into the decision-making mainstream of the rural political development. That is, in the male-dominated society in China, we should implement consistently our basic national policy of “gender equality,” especially to strengthen the design and construction of legal system and the compulsory system arrangement to ensure a certain proportion of such women’s substantive participation. Only in this way, can we gradually improve these women’s status of the Subject in the village autonomy

left women; the village autonomy; the main political status of women; the consciousness of gender equality; the design of the legal system

C912.82

A

1672-3104(2015)03−0175−08

[编辑: 颜关明]

2014−06−27;

2014−09−12

教育部人文社会科学一般项目“制度公正视域下融入性别视角的村民自治创新研究”(12YJC810012);中央高校基本科研业务费专项“中国农村政治文明建设研究”(KYZ201136)

李晓广(1974−),男,安徽郎溪人,法学博士,南京农业大学政治文明与农村发展研究中心副教授,主要研究方向:政治学理论与乡村政治发展

——参政妇女的社会性别意识分析