从全球文化产业发展看科技创新趋势

——专利分析视角

邢晓昭等 张英杰 赵 辉

(中国科学技术信息研究所,北京 100038)

从全球文化产业发展看科技创新趋势

——专利分析视角

邢晓昭等 张英杰 赵 辉

(中国科学技术信息研究所,北京 100038)

以Thomson Innovation(TI)数据库作为数据来源,对2004至2013年间授权的文化产业相关美国专利进行了检索、清洗和分析。从领域总体的逐年授权情况和技术生命周期,各子类的专利总量和年度变化,以及专利权人的类型结构和主要专利权人信息等角度深入考察了世界文化产业专利的发展趋势、应用态势以及竞争格局,并发现其中存在的一些不平衡现象,这一现象由需求拉动和技术推动两个因素导致。进而结合专利所属IPC(International Patent Classification)分类,验证了信息技术是当代文化产业发展的主要驱动力量,并依据研究结论提出一些对策建议。

科技创新;文化产业;发展研究;技术与文化;专利分析

1 引言

文化产业被誉为是“21世纪最具前途的支柱产业之一”。当今世界政府都很重视在该领域的投入,纷纷将其作为本国的战略性产业来扶持[1]。所谓文化产业,是指以文化产品和文化活动为主体对象,从事生产经营、开发建设和管理服务的行业[2]。有研究表明,它的每一次变迁和升级,在很大程度上受到科学技术创新的影响[3]。但是,这种影响究竟以什么样的模式在发挥作用,以什么样的深度或广度在进行催化,国内至今鲜有这方面的定量研究。专利文献是非常详尽、清晰可用的技术资料,而且专利申请的新颖性、创造性体现了其发明创造的科技含金量[4]。通过专利文献来衡量某一领域中与技术相关的各种指标最具权威性和时效性。因此,本文将以此为切入点,采用计量方法考察科技创新在全球文化产业发展中的地位。

2 数据和方法

2.1 数据来源

从查全率、查准率以及可操作性角度考虑,本文将Thomson Innovation专利数据库作为数据来源。该数据库由汤森路透集团提供,收录了来自全球90多个国家和地区的8000万篇专利信息,数据每周动态更新2~3次;不仅将各国语言改写成英语提供检索,而且对标题、专利权人、IPC分类号以及公开日期等多个字段进行深度加工;一次最多可以下载6万条题录信息。

从技术代表性及专利质量角度考虑,本文选择美国专利作为研究对象。主要原因在于美国既是经济强国也是文化强国,并且对于世界各地的优秀文化采取兼收并蓄的态度,因此主要竞争者皆非常重视这块购买力雄厚且消费需求旺盛的市场。经过200余年的实践,美国的专利制度已相当完善,具有严格和规范的专利审查流程[5]。

国家统计局2012年发布的《文化及相关产业分类(2012)》将“文化产品的生产”划分为7个子类,即新闻出版发行服务、广播电视电影服务、文化艺术服务、文化信息传输服务、文化创意和设计服务、文化休闲娱乐服务和工艺美术品的生产。笔者依据此类别划分标准构建检索策略,对Thomson Innovation 数据库中所收录的相关美国专利进行下载,检索时间范围是2004年1月1日—2013年12月31日,专利文献类型为授权公告,经查重、滤错后共获得有效专利数据10522条。

2.2 分析工具与方法

自行编写Excel vba程序对专利题录数据进行清洗和加工,并绘制相关图表。采用文献计量学和统计学方法,依据授权时间、文化及相关产业分类、专利权人和IPC号等指标进行专利计量分析[6]。

3 基于科技创新的文化产业发展现状

3.1 文化产业专利发展趋势

3.1.1 逐年授权情况

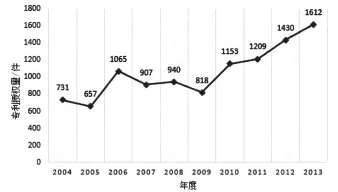

从数量规模上的发展来看,由图1可知,2004年至2013年文化产业领域专利数量基本呈现波动式上升趋势,其中经历了两次较为明显的增长。2006核准公告公开量一举突破1000件,但之后3年不但没有继续高调前行,反而略现颓势,这与2007-2009年金融风暴席卷全球的时间一致。金融危机向世界科技、经济发展敲响了警钟,政府开始认识到改革与转型的必要性,而科技与文化融合、以科技支撑文化、以文化促进科学逐渐成为国际社会改革和转型的题中应有之义,这使得文化产业终于在2010年迎来其第二次快速发展期,并一直延续至今[7]。

3.1.2 技术生命周期

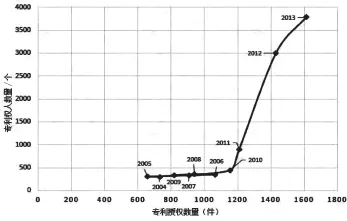

根据技术生命周期理论, 一项科学技术的发展过程, 就是其技术生命周期不同阶段的表现过程。要掌握技术的发展状况, 就必须清楚技术所处的生命周期阶段[8]。图2中专利授权数量代表技术成果产出水平,专利权人数量表示研发机构的参与程度,观察这种关系就可以掌握该技术领域的成熟度。

从产业成熟度的角度,分析发现,2004-2009年文化产业经历了一个技术攻坚阶段:彼时旧的文化产品已不足以激起社会大众的关注与兴趣,人们开始不断探索新的出路,但这其中也不乏失败的尝试。直至2010年,迎合市场需求的新型文化产业开始形成(萌芽阶段)。2011-2013年文化产业进入快速发展阶段:专利数量和专利权人数量直线上升。

俄国经济学家康德拉季耶夫于1925年提出经济长波理论。我国学者尤芬等人在此基础上认为:受科学技术的推动,文化产业发展也存在类似的长波周期。并且目前正处于第三个长波周期的繁荣阶段[9]。结合上文分析与文化产业成长周期理论,笔者认为,未来几年文化产业发展趋势良好。

3.2 文化产业专利应用态势

3.2.1 总量分布

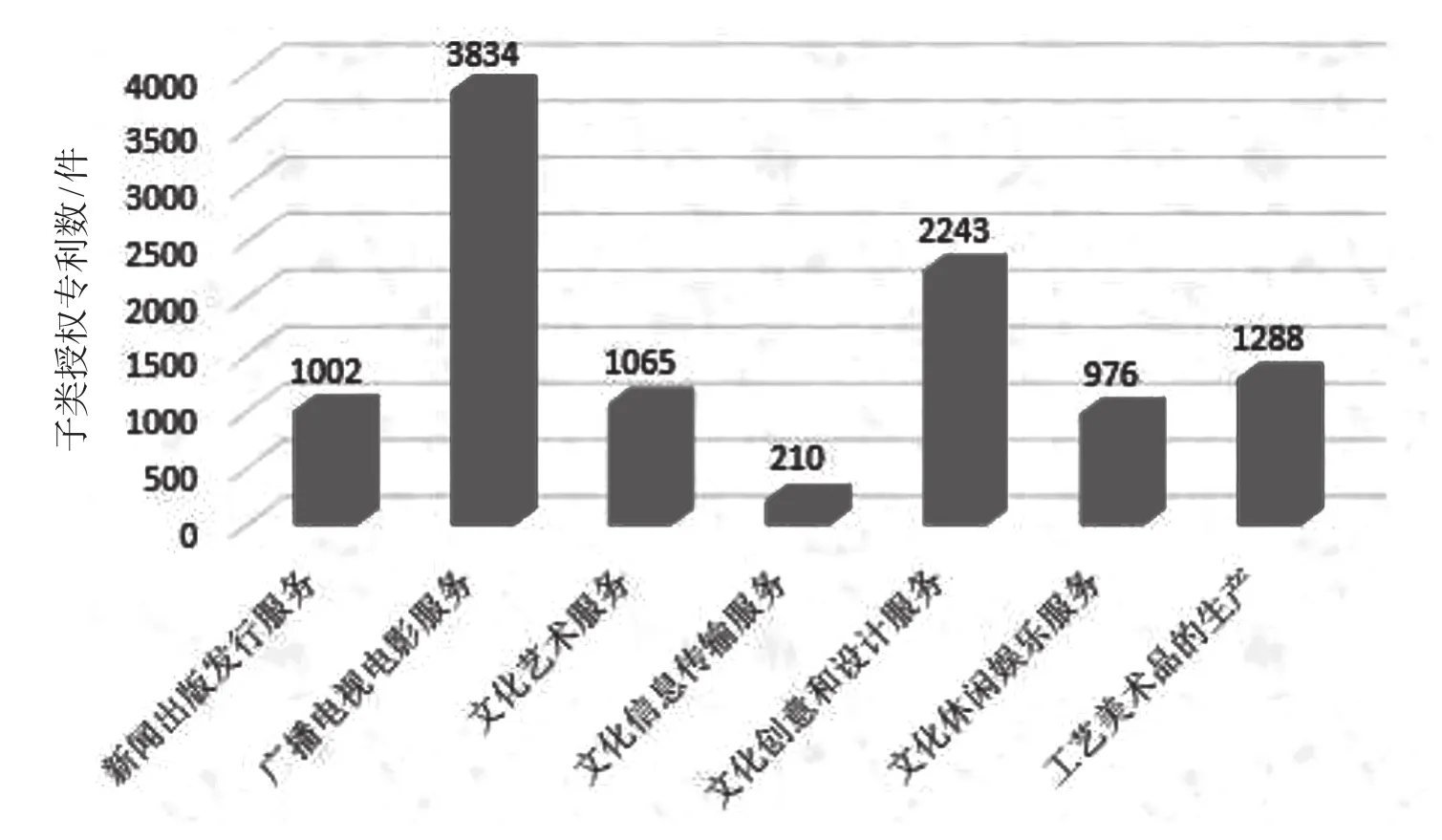

技术规模和成熟度在整体上得以推进的同时,文化产业各应用方向的发展程度参差不齐:如图3所示,广播电视电影服务所涉及的专利数量远高于其他子类,文化创意和设计服务相关的专利数量也比较多,二者构成文化产业的支柱领域。新闻出版发行服务、文化艺术服务、文化休闲娱乐服务以及工艺美术产品的生产从专利数量来看发展程度接近,而文化信息传输服务在近10年中发展程度很低,技术成果甚微。

图1 文化产业相关专利的逐年授权情况

市场需求的差异性是导致该现象的主要原因之一。一个文化市场生产什么、流行什么,是由其受众的消费倾向所决定。文化信息传输服务是一个比较特殊的子类,它由于远离市场,对于需求的敏感度低,且产品研发的门槛高、周期长、资金投入多,而盈利前景却不确定,很多中小型企业望而却步,因此技术更新十分迟缓,该子类更加需要政府的宏观引导与财政支持,以及大型集团的联合建设。工艺美术产品的制造和销售虽然利润丰厚,但需要参与者具有较高文化修养和一定经济实力,面向对象范围狭窄。只有剩余5个子类的技术成果用于支撑大众文化产品。随着社会的机械化程度逐渐加深,劳动生产率得到了极大提升,生活节奏也越来越快,这导致人们对于文化活动的选择趋于速食化:用一上午的时间去逛公园、游览动物园,或者用一下午的时间在图书馆、参观博物馆已成为一种奢侈,并且这种室外的娱乐活动经常会受到时间、地点、天气等客观因素的限制。而在有限的休息时间中,相比于阅读,人们更倾向于选择可以让大脑放松的游戏或电视节目。此外,信息技术与互联网技术的发展更赋予我们“足不出户可知天下事,随时随地能与世界通”本领。基于上述原因,文化产业两大支柱领域得以逐渐形成。这两个子类所提供的服务具有3个共同特点:一是它们都通过内容聚集用户;二是用户可以方便获取内容,鲜少受外部条件制约;三是它们最大限度满足用户对于娱乐和消遣的需求。

3.2.2 发展模式分析

图2 文化产业相关专利的技术生命周期

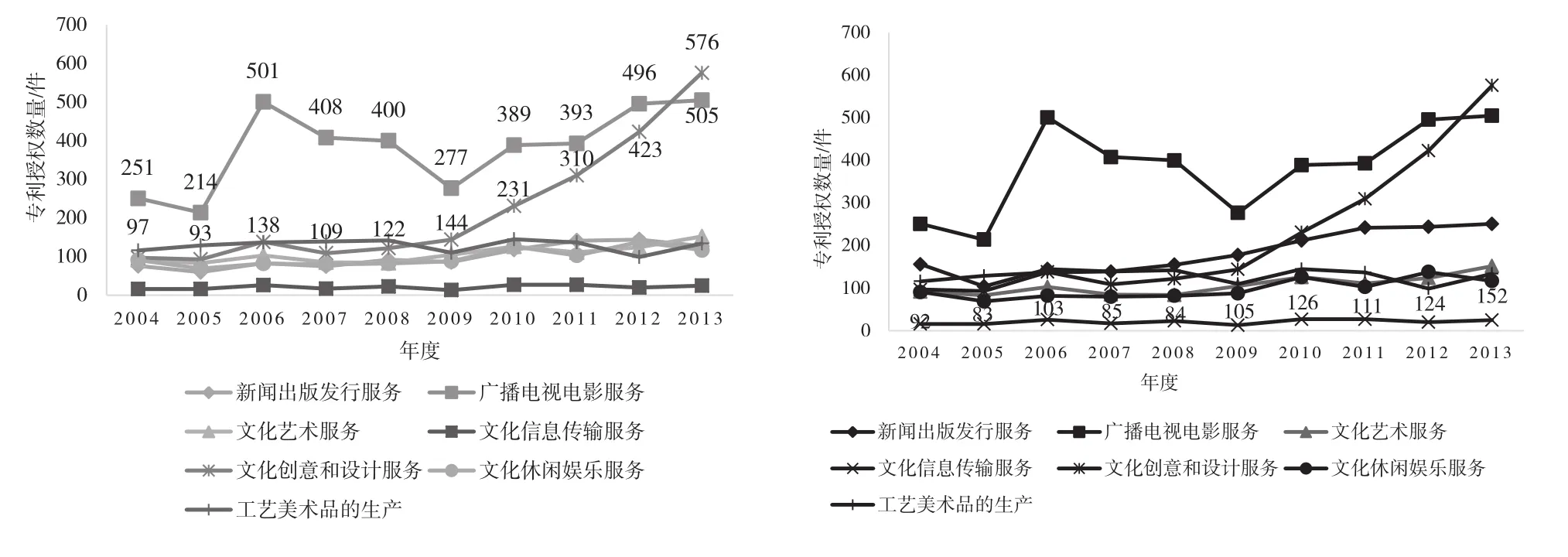

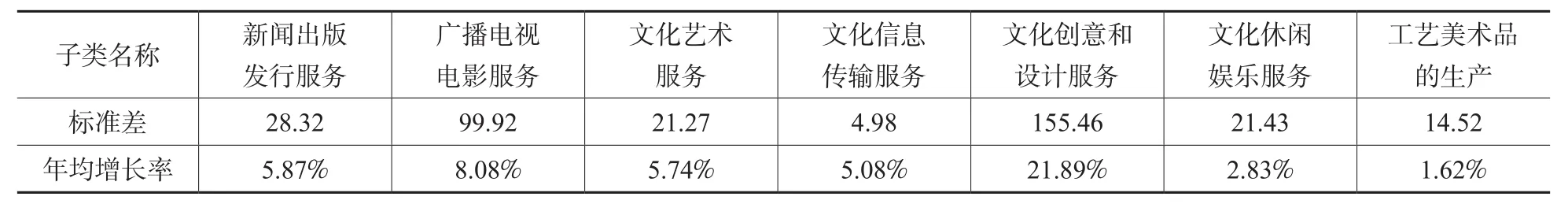

虽然两大支柱领域专利总量接近,但二者的发展模式却迥然不同(图4左)。广播电视电影服务在2004年至2012年一直稳居榜首,直到2013年才被增长势头迅猛的文化创意和设计服务子类超越。前者专利年核准量基本在200件到500件之间浮动,10年中呈现小幅上升。深入分析发现,该子类的技术发展趋势与领域总体保持一致,充分说明了其对整个文化产业起主导作用。文化创意和设计服务发展速度最快,2004-2013年本子类平均每年比上一年度多授权专利53.22件,年均增长率21.89%,标准差为155.46(如表1所示)。尤其2009年后专利授权量涨势明显,年均增长率达到41.42%,更在2013年跃居第一。预计其未来将借助多媒体技术的强大功能与互联网的高普及性,在文化软件开发和数字内容设计制作方向大展身手,进而引领整个文化产业。

相比之下,其余5个子类的发展速度皆比较缓慢。文化信息传输服务相关专利的年授权量在近十年中波动幅度(标准差)非常小,所以其变化趋势曲线类似于一条平行X轴的直线。但由于专利基数小,使得其年均增长率在全部7个子类中可以达到中等偏下水平(表1)。新闻出版发行服务、文化艺术服务、文化休闲娱乐服务以及工艺美术产品的生产4个子类的专利变化趋势曲线相互交织,为更加清晰地考察四者间区别,将该图局部放大(图4右)。新闻出版发行服务和文化艺术服务专利的年均增长率略高于另外两个子类,其中新闻出版发行服务的波动幅度更大,表明其发展动力更为充足。

3.3 文化产业专利竞争格局

3.3.1 专利权人类型分析

在文化产业的创新主体中,企业和个人不相上下。根据图5,2004-2013年企业获得专利授权8816件,占到总量之53%,个人相关专利数为7687件,占总量之47%。以上两类专利权人几乎拥有了文化产业的全部专利。大学获得专利授权44件,科研院所32件,而政府、国际组织、基金以及协会共15件。可见,文化产业创新主要依赖企业和个人。10年中,平均每家企业获得专利授权4件,而个人的人均专利占有量仅为1件。由于企业定位明确、资金充足、发明团队规模庞大、技术基础扎实,导致其专利质量较高,研究持续性好,因此专利在企业中的分布较为集中,个人专利权人则呈现数量多而产量低的特点。

3.3.2 主要专利权人分析

图3 文化产业相关专利的在各子类的授权情况

为进一步了解文化产业各主要研发者的全球竞争实力,本文统计了排名前20位的专利权人(表2)。居于榜首的是中国台湾的瀚斯宝丽股份有限公司(HANNSPREE INC),这是一个以创意为核心的国际液晶电视时尚品牌,该公司所拥有的专利全部为设计专利。其次是LG电子公司(LG ELECTRONICS INC),其获得专利授权331件。国际商业机器公司(IBM)以293件专利位列第三。20所居世界前列的获授机构全部为企业,其中日本企业9家,美国企业8家,中国、韩国、法国各一家。这充分说明了日企和美企在本领域超强的研发实力和技术垄断地位。

从以上对文化产业发展状况的分析和归纳,我们发现文化产业在数量规模与产业成熟度不断发展的同时,各应用方向的发展程度参差不齐,广播电视电影服务与文化创意和设计服务成为两大主要产业。在创新主体中,以企业和个人为主,而且日企和美企在本领域具有超强的研发实力和技术垄断地位。然而,这种不平衡的发展格局究竟由什么因素导致?依前所述,市场拉动是主要原因之一,而技术的推动作用同样不可小觑。如果说科学技术推动文化产业的发展,那么在众多的科学技术中,究竟哪些技术的发展会造成这种格局,它又会使得这种格局发生怎样的变化呢?

4 信息技术对文化产业发展的影响

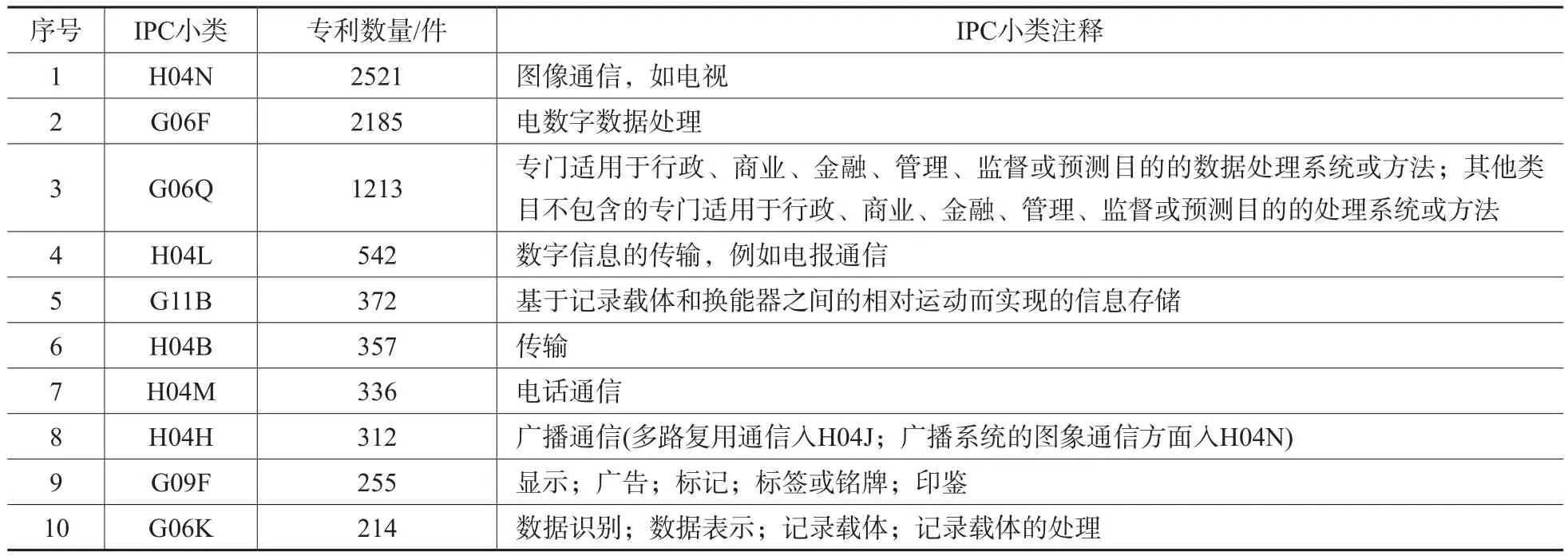

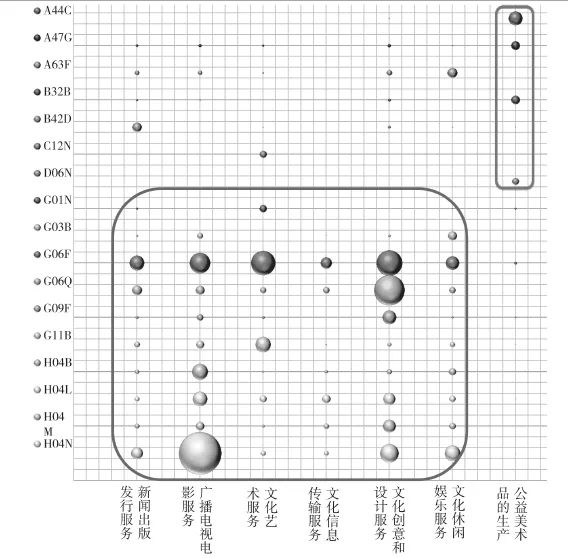

在科学技术领域中,物理、化学、医学、电学、建筑学等都曾经不同程度对文化产业的发展产生过影响。但是笔者认为,在当代,信息技术是文化产业发展最主要的推动力。为检验这个假设,本文采用了两种方法:一是分析文化产业专利总体数据的技术分布;二是分析各子类的技术侧重。

4.1 技术领域总体分布情况

IPC是按照专利文献的技术主题进行分类的体系。它是目前世界范围内唯一通用的国际专利分类体系,对海量专利文献的组织、管理及检索有十分重要的意义[10]。通过对文化产业相关专利数据的IPC分布情况进行统计分析,可以识别其所涉及的重点领域。“部”是IPC分类体系中最上位的阶层,表示较广泛的技术领域内容。从图6和表3可以看出,文化产业专利在8个部中均有分布,但以G部,即物理领域,以及H部,即电学领域最为集中,而此二部所涵盖的专利技术绝大多数源于当今信息革命。信息革命使人类的生产和生活方式发生空前巨变,被视为第四次工业革命,它以微电子技术革命为核心,产生了包括计算机技术、通信技术、广播电视技术、多媒体技术、网络技术和数字压缩技术等在内的一批高物馆等的设计、建造与修葺,以及实体图书、档案、文物等的搬运、陈列与保存已逐渐被利用电信号存储的文字、图片、视频、甚至是结构化的知识库所取代。因此,电数字数据处理技术(G06F)在该领域也占据主导地位。

图4 文化产业各子类专利的逐年授权情况

表1 各子类逐年授权量的标准差和年均增长率

表2 文化产业主要专利权人排名表(前20名)

文化信息传输服务的专利数量总体较少,并且主要应用于基础设施建设,以电报通信(H04L)、电话通信(H04M)、图像通信(H04N)、传输(H04W)和无线通信网络(H04B)作为核心技术。

表3 IPC部的分类注释

文化创意和设计服务对于信息技术的依赖也非常明显,但是其更加重视比较顶层的软件或系统开发(G06Q)。文化软件服务、广告服务(G09F)和建筑设计服务是该子类的3个主流分支。其中文化软件服务更加关注趣味性、互动性以及用户体验的舒适度。广告服务已基本摆脱了传统的运作模式,从设计制作到投放跟踪很大程度上依赖于计算机技术。而近几年也出现了一些辅助建筑设计的软件、装置或方法、系统,降低了设计成本的同时也大大增加了设计者的个人发挥空间。

文化休闲娱乐服务除涉及主流的数据处理和通信技术外,还包括一些游戏(A63F)和摄影放映(G03B)相关的专利,这也正体现了其休闲娱乐的特点。

工艺美术品的生产与前6个子类具有显著的技术差别,它在生活必需品(A部)、作业运输(B部)以及纺织造纸(D部)三大领域的技术成果较为丰富,而鲜少涉及物理(G部)和电学(H部)领域,说明自动化和电子技术对于本子类的影响并不明显。此外,本子类中A44C小类(珠宝,手镯,其他人身装饰品,硬币)所涉及的专利数量最多,这表示珠宝首饰及有关物品制造是一个重要增长点。

表4 文化产业相关专利的IPC小类分类注释(前10位)

5 结论和建议

通过对领域总体专利的时间序列分析和技术生命周期分析,发现全球文化产业正处于转型升级后的快速增长时期,新型文化产业发展潜力巨大。通过对各子类专利总量和年度变化情况的对比,发现新闻出版发行服务与文化创意和设计服务在整个文化产业发展中占统治地位,但二者发展模式不同。通过对专利权人专利拥有量的统计,以及类型和来源国的标引,发现企业和个人是最为活跃的创新主体,而核心技术绝大多数掌握在美国和日本的企业手中。

进而结合专利所属技术领域探讨信息技术在文化产业发展中的地位和作用。通过对总体数据的IPC部和IPC小类分析,发现,信息技术已经或替代、或融入到其他技术领域,成为文化产业发展的主推力。通过对各应用方向和IPC小类的交叉分析,发现文化产业领域具有里程碑意义的四代技术及由其所催生的文化产业形态在当今社会交汇融合,并都不同程度受到信息技术发展的影响:印刷技术正逐渐淡出历史舞台,数字化出版成为新闻出版发行服务的主旋律;电影电视技术吐故纳新,助推广播电视电影服务持续繁荣;借势计算机技术而兴起的文化创意和设计服务目前风头正盛,有引领整个文化产业之势;文化信息传输服务前景并不明朗,手机技术的成熟可能会促进通信文化产业的突破[3]。

针对世界文化产业发展大环境和我国实际情况,给出以下几点建议。

(1)促进信息技术与文化资源相互渗透

信息技术丰富了信息生产、传播、展示、存储和组织的方式,但最终要服务于内容,科学技术的发展不能脱离文化市场的需求。文化企业了解大众的品味和心理,懂得利用别出心裁的文化创意吸引和黏住用户,而信息技术企业具有先进的技术方案、规范的开发流程和成熟的团队,甚至是现成的技术产品。因此,国家应提供渠道促进两类企业之间的交流合作,同时鼓励产学研合作,建立大型文化基地,使得技术成果得到高效利用和转化,同时生产出具有高附加值和国际竞争力的文化产品。

(2)借鉴国外经验,结合本国优势,发展具有特色的文化产业

图7 文化产业各子类专利在IPC小类的分布情况

发达国家很早就意识到文化与科技创新相融合的重要性,现已各自形成符合本国国情的文化产业链。英国通过政策激励使文化创意产业成长为仅次于金融服务的第二产业;韩国通过设立机构、颁布法令、以及将数字游戏作为国家的战略产业等措施,使其数字内容产业超过传统的汽车产业成为韩国的第一大产业。美国是世界公认的文化产业大国,它致力于用科技手段表现文化内涵,通过技术创新提高文化的表现形式和传播力[12]。我国是一个具有五千年发展史的文明古国,大量的名胜古迹、人文景观和非物质文化遗产为灵感迸发与创意设计提供了丰富的素材,在文化产品中注入历史与民俗元素,是我国文化产业发展的一条出路。

(3)为非公有制文化经济发展提供宽松的政策环境

企业和个人是文化市场最主要的生产者,也是整个文化产业创新的源泉。然而他们中绝大多数面临资金短缺、规模不足以及政策环境不稳定等问题。政府对于那些健康正面、具有市场潜力且符合国家核心价值观的文化产品及相关个人应予以荣誉表彰或一定数目的资金奖励,企业应予以财政、税收和制度上的支持,鼓励和引导各种非公有制文化主体健康发展。在国家许可范围内,引导社会资本以多种形式投资文化产业;优化资源配置,为中小文化企业提供更多的机会和平台;营造公平参与市场竞争、同等受到法律保护的体制和法制环境。

[1]吴忠泽.科技创新: 现代文化产业翱翔之翼[J].中国软科学,2006(2): 1-5.

[2]刘玮.科技创新与文化产业增长规律探析[J].湖北行政学院学报,2008(1): 61-64.

[3]解学芳.基于科技创新的文化产业发展脉络研究[J].科技进步与对策,2009,25(11): 88-90

[4]邢晓昭.专利信息生命长度测度及规律——以运算处理和计算领域为例[D].北京: 中国科学技术信息研究所战略研究中心, 2014.

[5]Lei Xiaoping, Zhao Zhiyun, Zhang Xu.Technological Collaboration Patterns in Solar Cell Industry Based on Patent Inventors and Assignees Analysis[J].Scientometrics, 2013, 96(2):427-441.

[6]姚长青, 田瑞强, 杨冬雨,等.撤销论文及其学术影响研究[J].中国科技期刊研究,2014,25(5):595-604.

[7]胡阿沛, 张静, 雷孝平, 等.生物燃料电池技术专利计量分析[J].全球科技经济瞭望,2013,28(8):51-58.

[8]刘斌强, 江玉得.基于专利信息分析的技术生命周期判断与应用[J].唯实,2011(1):77-79.

[9]尤芬, 胡惠林.论技术长波理论与文化产业成长周期[J].上海交通大学学报:哲学社会科学版, 2007, 15(4): 66-73.

[10]傅俊英, 曹艳.美国授权的全国传统医药专利分析[J].世界科学技术: 中医药现代化, 2011,13(1):148-152.

[11]解学芳.论文化产业的特征[J].学术论坛, 2010 (6): 164-167.

[12]Elizabeth Currid,Sarah Williams.Two Cities, Five Industries: Similarities and Differences within and between Cultural Industries in New[J]. Journal of Planning Education and Research,2010,29(3):321-335.

Research on the Trend of Scientific and Technological Innovation via the Development of Global Cultural Industry: A View from Patent Analysis

Xing Xiaozhao, Zhang Yingjie, Zhao Hui

(Institute of Scientific and Technical Information of China, Beijing 100038)

In this paper, bibliographic information of US patents which are relevant to culture industry and are issued between the year of 2004 and 2013 from the download of omson Innovation (TI) Database, has been retrieved, then cleansed and analyzed. In the next place, this paper calculated the number with timestamp and technology life cycle of patents issued on the whole, the accumulation quantity and annual change of patents belonged to each subclass, as well as the type structure and main information of assignees. On the statistical results above, the trend in development, the status of application and global competition of patents on world cultural industry has been deeply probed into. Some unbalance phenomena appear which can be attributed to technology and market. What is more, it has been proved that information technology is the main driving force of the development of contemporary culture industry from the perspective of IPC. Finally, the paper came up with several suggestions according to the research conclusions.

scientific and technological innovation, cultural industry, development study, technology and culture, patent analysis

G353

A

10.3772/j.issn.1674-1544.2015.01.014

邢晓昭*(1988-),女,中国科学技术信息所研究实习员,研究方向:专利信息生命周期、信息资源管理;张英杰(1979-),男,中国科学技术信息研究所副研究馆员,研究方向:信息资源管理;赵辉(1971-),女,中国科学技术信息研究所副研究馆员,研究方向:科技资源管理。

文化科技创新战略研究之“有利于文化与科技融合的创新机制研究”。

2014年6月4日。