基于用户调查的科普公共服务平台建设

胡 寅

(上海研发公共服务平台,上海 200235)

基于用户调查的科普公共服务平台建设

胡 寅

(上海研发公共服务平台,上海 200235)

科普资源是科普工作的基础和工具,科普资源建设与共享是落实《全民科学素质行动纲要(2006-2010-2020)》要做的重要工作之一。科普资源共享是一项跨系统、跨部门、跨区域、跨学科的复杂的系统工程,目前,我国科普资源共享研究还处在探索阶段,社会各界对科普资源共建共享及其平台建设的理论和认识仍比较混乱,因此,积极开展有关科普资源共享调查问题的研究具有显著的价值。面向公众用户需求的科普公共服务平台的建设相当重要,为进一步加快科普产业的发展与扩大科普资源的共享范围,对科普公共服务平台建设进行研究,并提出可行的政策建议具有十分重要的现实意义。

科普资源共享 ; 用户调查; 深度访谈; 公共服务平台;平台建设

科普资源至今还没有一个统一的概念。概括地说,科普资源是指用于发展科普事业的政策环境、人力、财力、物力、组织、科普内容和信息等所涉及的所有支持性要素的集合,它是提升科普能力的重要因素,是科普事业发展的基础性条件[1]。科普资源共享是一项跨系统、跨部门、跨区域、跨学科的复杂系统工程。一方面,我国科普资源共享工作中存在着资源共享意愿不强、现有政策引导力度不足、优质科普资源缺乏等问题[2];另一方面,国内还未建立起体系完整、内容优质、资源丰富的科普资源共享体系[3]。开展科普资源共享调查能够摸清公众对于科普资源共享的需求,构建科普公共服务平台能够规范、统一科普资源数据标准,因此,积极开展有关科普资源共享以及科普公共服务平台的研究具有显著的现实意义。

本文将通过问卷调查和深度访谈的研究方式,分析资源单位的科普资源共享情况以及公众用户对于科普资源的需求情况,并结合存在的问题以及解决方案,为加快建设科普公共服务平台及其应用提出可行的政策建议。

1 科普资源概况

科普资源大致被分为五类[4],即科普人员、场地、经费、传媒、活动。2011年调查统计表明,上海各类科普资源,除科普经费有少许下降外,均比2010年有所增长,呈现出上涨的趋势。

(1)科普人员:2011年上海市共有各类科普人员42581人,其中,科普专职人员5931人,占本市科普人员总数的13.9 %,科普兼职人员36650人,占科普人员总数的86.1 %,与2010年相比,上海科普人员的总数增加了1055人,增长率为2.54%。(2)科普场地:上海市共有国家级科普教育基地68个,省、市级科普教育基地的总数255家,其中综合性科普场馆2家,专题性科普场馆48家,基础性科普教育基地205家。2011年上海市共有科普场馆173个,其中包括26个科技馆、124个科学技术博物馆和23个青少年科技馆(站)。与2010年相比,新增5个科技馆、6个科学技术博物馆、1个青少年科技馆(站),三者的数据均有不同程度的增长。(3)科普经费:2011年,上海市科普经费共筹集到90046.7万元,相比2010年90765.9万元的科普投入经费,增长率为-0.79%。各级政府财政拨款共53401.7万元,占总投入金额的59.3%,其中各级政府划拨的指定用于开展科普活动的科普专项经费有34528.5万元,占政府财政拨款的64.6%;自筹资金达31278.7万元,同比增长11.23%,占科普经费总投入的34.7%;社会捐赠859.9万元,比2010年社会捐赠所得多65.0万元,约占科普经费总投入的1%;其他收入4506.4万元,约占总投入的5%,比上一年增加181.7万元,增长率4.2%。(4)科普传媒:2011年,上海科普工作建立科研与科普相结合的机制,充分发挥电视、广播等主流媒体对科研成果的宣传作用,加强对公众关注的热点科学实践的解读,进一步增进了群众对科学的理解。《科学画报》累计编发文章420篇(120万字),图片240幅,刊登的科普文章还入选了高考语文试卷。上海广播电视台科普类节目覆盖3个电视频道、7个广播频率,2个新媒体平台,包含26个栏目,年播出量近2500小时。作为首批上线的政务微博,“上海科普”率先登录在新浪网、新民网,开通伊始即吸引粉丝近4万人。(5)科普活动:2011年上海市用于开展科普工作的经费支出达90046.7万元,其中53804.2万元用于开展各类科普活动,占全部支出的59.8%;全年政府财政拨款53401.7万元,其中34528.5万元为用于开展科普活动的专项经费,占到政府拨款的64.7%,可见科普活动在本市各项科普工作中是重中之重。除科技活动周以外,2011年上海还举办其他重大科普活动共724次,比2010年增加5.85%。

2 资源单位访谈调查

2012年11月至2013年2月访谈了上海科普教育促进中心、上海科普事业中心、上海科普教育基地联合会、上海科普网(上海科技报社)、上海科技馆及各区县科委/科协等科普单位等科普资源单位,并对相关工作人员进行了访谈。

2.1 访谈内容

(1)访谈对象基本情况调查的问题与内容

● 目前掌握和管理的科普资源类别及其来源(资源数量)

● 如何维护、管理这些资源?是否有信息系统?

● 科普资源发布、配送的渠道

● 科普资源受众情况

● 能够提供的公共服务

● 访谈对象需求调查的问题与内容

(2)本单位在开展科普工作过程中遇到的瓶颈和问题

● 需要科普平台如何服务于单位工作需要,如,希望通过科普平台获取哪些信息和帮助,希望通过科普平台推广自己的哪些信息

● 未来本单位发展的思路

● 是否希望参与科普平台建设

● 本单位的政策需求以及对科普政策的建议

2.2 资源单位访谈调研

(1)沪杏科技图书馆

沪杏科技图书馆共拥有10名职工,业务范围涵盖科普宣传与会议承办,拥有丰富的视频资源,在200多家基地拍摄7000多部视频,并且与长宁区未来宽带网络合作,建设科普之窗栏目;图书馆拥有来自万方的数据资料,800多台触摸屏,分布在社区、学校、街道、军营,由区科委购买,由专人插卡维护;科普教育基地按区县划分,拥有15万多册电子图书,主要是科技、教材类,点击次数达到十几万;定期举办科普大讲坛等主题系列讲座,一年共有130多场;沪杏科技图书馆的受众主要是大众,遇到的主要问题是硬件宽带设施问题。

(2)科普基地联合会

科普基地联合会拥有的特色资源是全市273家科普基地和场馆。科普基地联合会发展的主要问题和瓶颈是:数据库展示能力较弱,政府考核不到位,讲解人员的职称亟待解决,已有数据库如何对接工作平台。科普基地联合会未来的发展思路是:将场馆控制在300个以内,建立有特色的场馆,扩大场馆的展示面积,完善淘汰机制,仔细研究各场馆的科普展示与特色服务需要;扩大基地的宣传与推广,提高科普人员的层次,并且推进亲子活动,开展科普旅游与社区巡展。

(3)科普事业中心

2013年,科普事业中心举办科普讲坛、讲座50余场次;完成各类展览、展品和展板设计制作项目100余项;编印发行《科普挂图》近30万余套,制作各类科普动漫、影视片100余部(集);编创10余册系列科普丛书。科普事业中心主要拥有以下6方面资源:科普产品e联盟建设项目;云中科普在线;科普教育基地实施配套工程;社区创新屋筹备建设;科普新干线巡展项目;青少年科普场馆建设探索实施。主要的科普特色资源有:科普挂图编印;防灾减灾知识大赛;科普宣传册展板编印;科学工作室完善推广。未来,科普事业中心将做到“五个建设”,分别是科普影响力建设、科普品牌建设、科普新平台建设、科普工作者队伍建设、中心文化建设,力求在2014年做到公益性科普事业和经营性科普产业并举发展。

2.3 区县科委访谈调研

(1)中心城区各区县科委

第一,中心城区各区县科委的资源各具特色。例如:虹口区科委具有特色资源“科普PPT”,共享讲座内容,培养讲座人才;长宁区科委整合了“科普创新屋”等培训资源,力图打造五管齐下、五位一体的科普体系。第二,中心城区各区县科委的资源具有新颖性。例如:静安区力图打造影响力与辐射范围大的科普活动,开展小而精的科普工作,诸如:创意百宝箱、创意梦工厂等。第三,中心城区科委广泛宣传科普理念,扩大科普联动化。例如:黄埔区科委秉承“融合集经典,创新铸精品”的理念,构建区域大科普以及科普示范小区;闸北区定期开展科普联席会议,扩大科普联动化,构建公务员科普视窗,贴近科普宣传热点,扩大覆盖面与宣传面。

(2)周边各区县科委

2016年,美国疼痛学会、美国麻醉科医师学会和美国区域阻滞与疼痛医学学会联合发布了术后疼痛管理指南[1],提出多模式镇痛作为围术期疼痛管理的核心。该指南在术后疼痛管理的多方面均作出了更新,要求麻醉科医师进一步改进临床行为,将单一的以术后镇痛药物作为疼痛管理的方式改进为基于“药物干预-局部阻滞技术-区域阻滞技术-椎管内镇痛-非药物手段干预”等技术手段的多模式镇痛,以不断完善术后镇痛的质量和疗效。针对中国的现状,主要有以下三点需要作出改进。

首先,周边各区县科委重点提高科普与企业结合的水平。例如:松江区科委引导企业做科普、办科普,创新产品平台,在网络上展示各大奖产品,开设竞赛平台。其次,周边各区县科委以重大活动为抓手,努力提高市民素质。例如:金山区科委以重点人群为突破,培养青少年和明日科技之星;青浦区科委开展网上视频活动,与科技馆合办开展院士青浦行活动,在科技成果科普化方面起到示范引领作用;宝山区科委引入国际科学和艺术展巡展,举办“宝山校园科普微电影节”等活动。

3 用户需求问卷调查

2012年11月至2013年2月,向广大公众随机发放调查问卷。调查问卷共发放1000份,回收有效问卷800份,回收率达到80%。调查对象主要为公众用户,即科普受众。调查内容主要是科普公众对科普资源的需求,包括公众用户的构成、公众用户的态度、科普资源与服务、公众获取科普信息的渠道以及公众用户的习惯等五大类板块20个问题。

(1)科普公众用户的构成

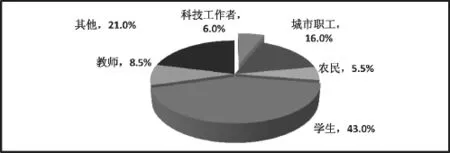

如图1所示,对科普公众的调查中,43%的调查对象为学生,占据总体最多;16%的调查对象是城市职工,居第二位;8.5%的调查对象是教师,居第三位;有6%的调查对象是科技工作者;5.5%的调查对象是农民。这说明在科普公众用户中,学生占绝大多数比例,学生是科普知识信息的主要受益群体。建议可以加大对于科普教育基地的建设,例如:对于海洋馆、科技馆等青少年经常去的场馆进行建设管理,开展中小学生感兴趣的科普演讲比赛以激励学生对探索科普的热情。

(2)科普公众关注的领域

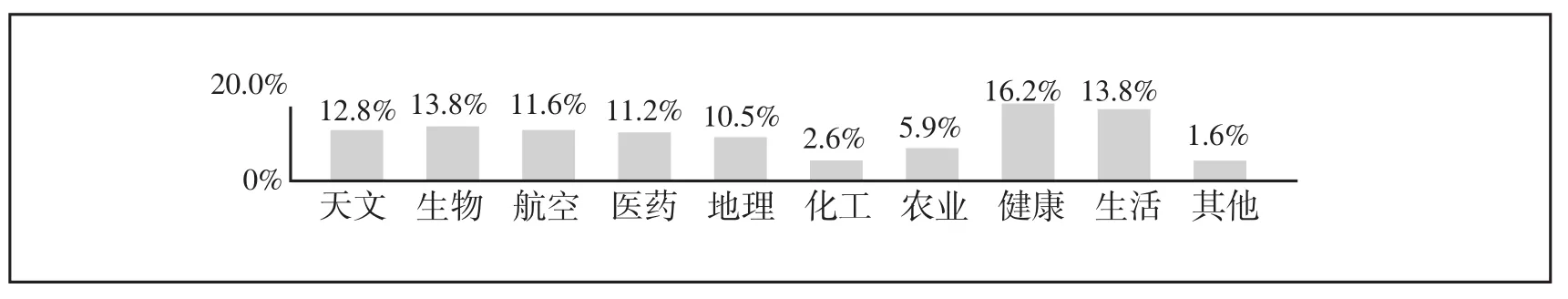

如图2所示,16.2%的公众关注健康领域,占总体最多;公众对于生物和生活领域的关注度各占13.8%,占比第二;12.8%的公众关注天文领域,占比第三。由此可见,对于科普健康、生活、生物领域,公众用户有一定的偏好,公众对于与自身健康生活息息相关的科普信息尤为关注。建议可以加强对《病毒学报》 《生物技术世界期刊》等科普资源信息的发布,来提升公众对生活环境与生命健康的科普理解。

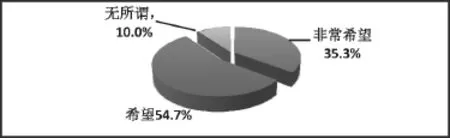

(3)公众对于建立服务网站的态度

图1 科普公众的构成图

图2 公众用户关注领域分布图

(4)公众参与科普活动的态度

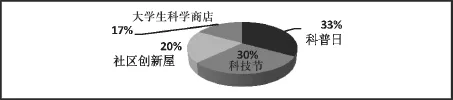

如图4所示,有33%的科普公众乐于参与全国科普日活动,例如:科普新干线等具有科普互动设备的科普活动,有30%的科普公众乐于参与上海科技节活动,例如:3D打印机制作,与公众一起参与制作钥匙环等活动,有20%的公众乐于参与社区创新屋活动,17%的公众乐于参与大学生科学商店活动。由此可见,公众用户对科普日与科技节的热情以及对互动互惠活动的认可度。

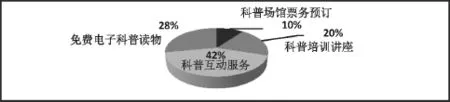

(5)公众期望的网站服务

如图5所示,42%的公众用户期望得到科普互动服务,这占据大多数的比例,28%的用户期望得到免费电子科普读物,20%的用户期望得到科普培训讲座服务,10%的用户期望得到科普场馆票务预订服务。由此可见,公众对于互动服务类项目相当关注,例如:移动3D电影巡展,科普魔术防诈骗活动等与民生息息相关的服务活动,同时,也体现了科普活动的互动性与公益性。

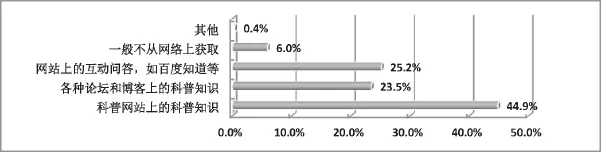

(6)公众获取科普知识的渠道

公众知识渠道包括公众了解科普知识信息的渠道、公众对于网络的认可度等。如图6所示,公众获取网络科普信息的渠道中,44.9%的公众是从科普网站上的科普知识板块获取,占据首位,25.2%的公众是从网站上的互动问答中板块中获取,23.5%的公众从各种论坛和博客上的科普知识板块获取。由此可见,现在的公众用户基本都上网了解相关的科普知识信息,并且对于科普网站的认可度较高,建议加大对科普网站的投入与建设,让公众能够以最快的速度了解到科普知识,解决公众的科普问题。

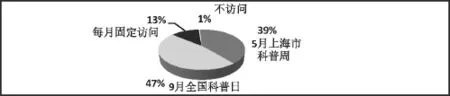

(7)用户访问科普网站的频率

图3 上海市科委建立综合性网站期望图

图4 公众用户参与活动图

图5 公众用户期望得到的网站服务图

如图7所示,47%的公众用户习惯在9月全国科普日访问科普网站,39%的用户习惯在5月上海市科普周访问科普网站,13%的用户每月固定访问科普网站,仅有1%的用户不访问科普网站。由此可见,用户对于科普周以及科普日的热情从线下延伸到了线上,科普网站可以以此为契机与公众展开有趣、生动的互动,并通过网络为用户提供科普服务,培养忠诚的科普用户。

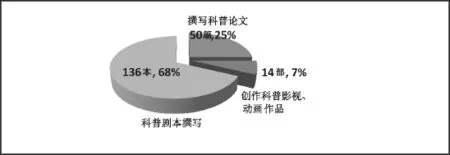

(8)用户的创作热情

研究公众用户创作科普作品的方式能够直接反映科普公众用户的创作热情,如图8所示,68%的用户通过创作科普剧本来分享科普作品,25%的用户通过撰写科普论文来分享科普作品,7%的用户通过创作科普影视、动画作品分享科普作品。由此可见,科普公众创作科普作品的热情度相当高,并且,绝大部分用户通过创作科普剧本来分享科普作品,例如:科普易联盟的科普剧本等。

4 科普公共服务平台建设

科普公共服务平台是一个综合性的资源标准统一的平台,也是科普资源的发布中心。平台由一库两功能组成,为全市科普公众提供安全、便捷、互动性强的一站式科普服务。

4.1 科普资源中心数据库

建设科普资源中心数据库的目的,一是整合、优化各类科普资源,避免重复开发且提高资源质量;二是规范科普资源以制定统一的标准;三是提高综合利用效率。该数据库将建成包括机构库、设施库(科普基地、社区创新屋、高校实践工作站、大学生科学商店、少科站、校外教育基地)、人才库(专家库、志愿者库、信息员)、成果库(展教具与模型、标本、图书、科普期刊、挂图、多媒体库、科普剧本及课件、科普文章、科普工作论文)、活动库(科普活动、科普赛事、科普大讲坛)、政策库、专家库等六大类资源信息的数据库,建成跨资源类别联动、跨不同主管部门联动的科普资源中心,建立不同科普资源信息间的动态关联,制定分级、分类的数据共享规则,成为本市科普资源信息采集、加工、分布、分析的数据中心[5]。

图6 网络科普知识的获取渠道图

图7 公众用户访问科普网站或网页频率图

图8 公众用户创作科普作品方式图

4.2 科普工作系统

科普工作系统主要的服务对象是各科普联席会议成员单位、各区/县科委(协)、各科普场馆、各科普教育基地、各科研机构、各高校科学商店、各高校实践工作站、各类学会协会的信息员、专家、作家、志愿者等。系统功能设计功能模块包括信息公开、科普资源的提交及维护、资讯管理、汇总统计。科普资源服务借助于信息生产与传递服务,以数字化为主的科普资源保障体系和以科普资源数据中心为基础的快速响应服务体系,为上海市近万家单位的科技人员提供便捷、高效的科普资源信息共享服务。主要有:政策带动有关部门配合模式、建立科普资源的数据标准化模式、科技资源的科普化模式等。

4.3 科普公共服务系统

科普公共服务系统主要包括科普资源展示、推荐,向科普工作者及公众按一定规则进行科普资源配送,应对社会热点及突发事件,服务科普创作等。其主要服务对象是:科普工作者、公众、媒体和企业。其主要载体是“上海科普网”、“科普产品E联盟”、“上海科普”微博、“上海科普”APP资源下载服务、“上海科普”公共服务热线等。科普公共服务系统以科普资源中心数据库为数据支撑,建立共享科普资源信息展示平台,从而为广大的科普爱好者和大众提供一个一站式的服务窗口。从功能设计上构建了科普新闻、科普资源、科普服务、科普社区、科普APP等服务功能,以提供给科普工作者、公众、媒体和企业多方位了解、运用科普资源的服务。例如:科普资源预定服务系统聚集了上海所有的科普场馆、教育基地、科普图书馆等科普场地的活动信息,为用户提供方便、快捷、省心、优质的预定服务,从而使科普资源得到充分的共享,使广大群众对科普有一个新的认知,使科技资源的科普化理念推向家家户户,提升上海市民的科普文化水平。

5 结语与建议

通过调查分析,认为,(1)上海科普资源种类基本齐全,各相关单位均具有一些有特色的科普项目,但分布相对分散。(2)各类科普资源信息更新缓慢,相对滞后。(3)上海市具备了一定规模、数量的一般性科普资源,但科普资源质量参差不齐,优质科普资源在各种资源类型中还普遍不足,资源采集仍缺乏统一规范和标准。(4)各类科普资源信息数据的集成还掌握在不同的系统、部门,还没有从整体上把各类科普资源融为一体,资源信息相互之间的联通与结合还没有完全打通,还没有完全构成一个四通八达、结构逻辑严谨的科普资源数据网络。而对于各类已集聚的科普资源信息数据缺乏统一的信息采集标准和规范,导致顺应时代发展、满足受众需求、对信息资源进行梳理、加工、维护的能力不足。

针对上述问题和不足,提出如下几点建议和对策。

(1)建立统一的科普资源数据库,构建全市科普资源发布中心。调研表明,超过98%的受访者希望政府建立统一的科普资源数据库,以整合全市众多的科普资源和特色资源,实现统一的科普资源发布模式和信息更新机制,构建全市统一的科普资源数据库和发布中心,建立统一的采集规范和标准,有选择性地筛选各类资源,有效地提高资源信息的更新频率,建立权威的科普资源发布与共享平台,以实现资源分布集约化和合理化。

(2)建立共建共享协作机制。通过推动建立跨部门的、社会化的科普资源共建共享机制,发动拥有科普资源的所有主体,通过建立各种合作、协作、协调的关系,利用协作化、产业化、国际化、数字化等方式和途径来共同建设和利用各类科普资源,以增加科普资源总量,提升科普资源品质。

(3)建立完善的管理制度与规范[6],保障科普资源有效共享。针对目前科普资源在归属、分布、特点、管理体制等方面都呈现类型多样化的情况,应按照不同类型科普资源的特点、发展规律、共建共享条件情况,结合发展需求,统筹规划,突出重点,分阶段、脚踏实地、有序推进共享体系建设。因此,拥有科普资源的不同系统、不同部门的机构应以更加有效的政策规定引导、推进科普资源共享工作的开展,应考虑推进相关法规出台,以法规来确定公共财政投入形成的科普资源的共享义务。

(4)建立科普资源共享绩效考核与激励机制。对不同资源服务机构,一方面,要建立不同的绩效评价指标[7],分类考核与评估,注重设计科学合理的评估指标体系,把服务功能放在首位。另一方面,要制定有针对性的激励政策,对公益性的科普资源服务机构,充分考虑其所实现的社会价值和溢出效应,采用政府购买、运行补贴等方式给予长期支持,而对商业性的科普资源服务机构,要重点评估其服务对社会共性需求的满足度和其自身创造的经济价值、提供就业机会等作用,制定减免税收、优先录用人才等间接激励政策,在支持这类服务机构的同时,引导科普产业的发展,提高共享能力。

(5)探索建立市场化运营机制。积极探索建立市场化运营机制[8],推动科普产业发展。目前最具典型的市场化运营机制的代表是“科普产品e联盟”。该“e联盟”是集成社会各方资源,线上线下相结合,具有展示、推广、应用、共享等功能的公益性科普产品服务平台。“e联盟”平台将公益性的科普产品服务和市场化的科普产品交易流通机制进行了有效结合,从而促进了科普产品资源开发、集散和服务的社会化,以公众科普需求为导向,发挥市场的引导、优化和调节作用,推动了科普产业发展,逐步建立公益性科普事业与经营性科普产业并举的机制。同时,通过自主加盟、公益服务和市场机制的模式,吸引了广大社会企业加入“e联盟”平台。

(6)提高科普资源信息透明度,实现科普资源宏观统筹。针对科普资源利用率低下,需求与供给不对称的问题,要努力突破体制机制障碍,对存量科普资源的共享应打破部门界限,盘活存量资源,由政府对科普资源共享进行统筹规划、宏观调控、顶层设计,明确科技资源共享的目标、原则[9]。

[1]尹霖,张平淡.科普资源的概念与内涵[J].科普研究, 2007(5):37-38.

[2]居云峰.中国大陆科普的现状与对策建议[J]. 科技视界,2011(15):2-5.

[3]任福君.繁荣科普创作 丰富科普资源的几点思考[C]//中国科普作家协会成立30周年庆祝大会暨繁荣科普创作论坛专辑,2009.

[4]刘健.科普资源分类及调查[J].新闻世界,2012(1):179-180.

[5]李长江,刘慧星.加强科普资源共建共享搭建高水平科普服务平台[J].科协论坛,2009(6):13-16.

[6]朱效民.30年来的中国科普政策与科普研究[J].中国科技论坛,2008(12):9-13.

[7]樊婷.中国科协科普资源共建共享对策研究[D].武汉:华中科技大学,2011.

[8]李士,方媛媛,侯波波.科普服务发展与新模式研究[J].科普研究,2009(2):12-15.

[9]谭文华.科普资源共建共享的机制、模式与途径[J].中国科技资源导刊,2013(2): 33-36,48.

Construction of Science Popularization Public Service Platform Based on Customer Research

Hu Yin

(Shanghai R&D Public Service Platform, Shanghai 200235)

Science popularization resources are the base and facility of science popularization work. Science popularization resources construction and sharing is one of the most important work of carrying out 《The scientific quality action plan (2006-2010-2020)》. Science popularization resources sharing is a cross-system, cross-sector, cross-regional and cross -discipline subject. Nowadays, Our science popularization resources sharing study is on the exploratory stage. All sectors of the community confuse about the theory of science popularization resources construction & sharing and the platform construction. Therefore, the science popularization resources sharing research is worth studying. Furthermore, the science popularization resources platform construction is very important. In order to fast the speed of the science popularization resources industry development and enlarge the range of science popularization resources sharing, it is realistic to study the science popularization resources public service platform construction and to propose feasible advice and suggestion.

science popularization resources sharing, customer research, depth interview, public service platform, platform construction

G322.5

A

10.3772/j.issn.1674-1544.2015.01.012

胡寅(1986-),女,上海研发公共服务平台助理研究员,研究方向:科普资源共享。

2014年6月12日。