高密度山水的城市实践(下)

野 城

高密度山水的城市实践(下)

野 城

入世山水

霍华德(Howard)的《明日的田园城市》(Garden Cities of Tommorrow)和帕特里克·格迪斯的《城市的演变》(Cities in Evolution),都认为工业革命改变了城市周围村庄的生态平衡,并期望将工业城市、互补型小城市和乡村相结合来分散大城市的人口、功能和设施。但在可预见的未来,大城市的人口只会更加聚集而不是分散。现代城市的发展已经不可能复归。

库哈斯早在1995年出版的《小,中,大,特大》一书就把因高密度建筑的聚集而导致的大建筑归为一种新型城市。“大(Bigness)不再需要城市:它对抗城市,它再现城市,它占据城市;或者更确切地说,它就是城市。如果说城市产生了潜力而建筑开发了这种潜力,那么大则谋取了城市的慷慨来反对建筑的吝啬。”随着后资本主义城市的扩张和全球城市人口的急剧膨胀,城市中的大规模建造已不可避免,高密度大体量已经成为现代城市的主要特征。

·山水演化

中国经历了将近20年的经济快速增长期,由此带来的城市化快得令人难以置信。中国城镇人口的增长率现已居世界第一位。2012年,中国的城市化率已突破50%。中国实际需要的土地空间相当于现有土地的2倍,日益增加的土地需求与土地短缺之间的矛盾也越来越难以平衡。在可预见的未来10年,将有更多的农村人口迁移进城市,中国的城市也将面临更加巨大的压力和负担。但过速的城市发展所造成的诸多问题都还没有解决。新的城市建设仍旧在很多城市继续推进,更多的新城也此起彼伏地涌现出来。极端现代主义和各种山寨风的建筑仍旧泛滥,大量货架式的高层住宅密集地分布在城市之中,各地仍旧在比拼谁的楼盖得更高、谁的路修得更长。如何在高密度大城市中进行新的建筑实践,这是当前建筑师面临的最大挑战。而如何将自然引入城市,如何修复城市和自然的关系,这将是未来城市发展的核心问题。

越来越多的建筑师参与到这场推动城市变革的运动中来。绿色生态的设计理念被一再提出,传统村落和传统建筑的原生态营造技术也被重新发掘,从本土到国际,各种类型的绿色建筑不断涌现出来。但更多的建筑是在技术层面追逐生态,而缺乏技术背后的文化支撑。生态是个很西方的概念,生态建筑通过把生态条件指标化来营造一个合理的生存环境,犹如制造一个“养人”的温室,这是一种假设人可以通过技术脱离自然的唯科技观念。实际上,这种生态建筑观念还是把建筑当作生态的机器来建造,把人当作被“饲养”的生物来看待。但人不是城市中被圈养的牲畜,人是有情感有思想有灵性的。如果生态建筑仅仅以满足人的生理需要和身体舒适度为前提,那么这种纯功能化的绿色建筑还是不能修复城市和自然的割裂,反而可能加剧这种割裂。我想唯有重塑建筑的精神,找到支撑建筑自然性的文化渊源和情感归属,那么生态建筑才有可能超越生态机器的藩篱。

现代城市的困境根源于文化的困境,如何重释传统文化中的自然观应该是城市建设者和建筑师们最应该反思的问题。对城市建设的引导根本上还应该从文化上去引导,对传统文化的重新认识是恢复我们丧失已久的美学体系和文化判断力的前提。MAD近几年的设计体现出对自然的强烈关注,并尝试用一种东方的自然观来指导建筑实践。这让我们看到了以现代建筑为物质载体来重构传统意境的可能性。在钱学森20多年前提出的“山水城市”的基础上,马岩松将这一理念与传统东方哲学相结合,试图将“山水”引入城市,这是对巨构建筑和立体城市的颠覆,也是一种山水化超景观的尝试。

“山水,从来就不是对风景的临摹,而是去呈现人们心中的山水,每个人心中的山水皆有不同。” 马岩松这样解释他所感悟的山水,山水城市是对传统意境而不是传统形式的重释。纵观MAD这些年的实践,也可以说是山水城市理念逐步形成和发展的过程:从“浮游之岛”到“鱼缸”、“墨冰”,从“梦露大厦”到“重庆森林”,从“贵阳山水”到“南京山水综合体”,再到北京朝阳公园项目,可以看出一个山水演化的脉络。“浮游之岛”是在“9·11”悲剧性的氛围下为纽约注入了一种新生的自由意志和想象,是对现代都市梦魇的超脱;“梦露大厦”则是对北美的现代主义城市建筑进行的一次挑战,让高层住宅设计跳出居住机器的框架;“重庆森林”在高密度大城市的背景下,首次把“高密度自然” 的观念与层峦叠嶂的山水画意相结合,以此来消解高层建筑的模式化,这是对传统摩天楼的颠覆。“贵阳山水”则以“山水城市”理念来瓦解传统的CBD模式,重构了一个散点式的诗意城市空间;“南京山水综合体”是首次大尺度的山水城市实践,构建了一个区域化的大型城市山水景观;北京朝阳公园项目借景于城市中的大型绿地,与环境相融合,表达了对山水精神的诉求。北京嘉德艺术中心、罗马花园和巴黎住宅则是根据当地的城市肌理把传统院落立体化,形成一种空中漂浮的院落格局。当然MAD也没有放弃自然环境下的山水建构,平潭美术馆、黄山太平湖都是比较典型的置身自然之中的建筑案例。

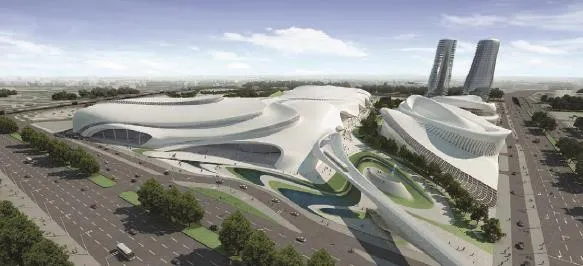

如果说布鲁内莱斯基发明的透视法和笛卡儿的坐标系是现代建筑空间构成的基础,那么打破这种视觉和构成体系,才能跳出一点透视的框架。中国的山水画提供了完全不同的观察世界的方法,山水意象构成的图景并不是一点透视,而是通过散点透视的观看方式让人在画内画外之间游离。在观者和所观图景之间产生了一个视觉和想象交互的空间,人不能近观全貌,而在视线的游走中渐入佳境,这种代入感便是一种意境的体现。MAD的“贵阳山水”就是运用了这样一种手法,来打破传统城市CBD横平竖直的网格模式,在带状的CBD中引入了一座山水建筑群。几座建筑高低错落,有着宋代山水的高远之势,建筑之间的对话烘托出一种诗意。建筑的形态由韵律感很强的纵向曲线层层勾勒,在这种渐变的“山水经线”的勾勒下建筑体量感被消解。这种借鉴了山水画笔触技法的建筑语言可以说是一种新的造型尝试:通过密集的线来消解形体,通过线的张力来表达建筑的山水意境。

你无法用一点透视去概括“贵阳山水”,其营造的景观氛围也完全不同于惯常的现代主义高层建筑。人在不同的视角可以看到建筑表皮纵向纹理的疏密变化,在移步易景之间,建筑的形体一直处于变化之中。这座建筑群不仅仅是在视觉上构筑了一座城市中的山水景观,它让人能置身其中,重新体悟古人的那种立于山间高地、卧于松下楼台的自然情怀,感受只于山水画中才能想象的超现实图景。我想马岩松在尝试用一种新的建筑形式去重塑生活的形式,这是一场将现代城市生活与自然山水中的情感体验相融合的山水实验:让建筑成为自然的延续,并唤起曾经寄托于古老的东方山水之中的情感。“贵阳山水”的意义在于它提供了一种描述未来城市建筑的新方向:建筑山水化。

左:梦露大厦(2006) 中:重庆森林(2009) 右:贵阳山水(2011)

这种山水建筑的实践并不是在城市之外去建构“世外桃源”,而是深入城市内部,试图在现代城市之中发掘山水意境,找寻一种回归自然的山水精神。不同于文人建筑师的“出世”,MAD要做“入世”建筑师,山水城市体现的正是“入世山水”的观念。尤其“贵阳山水”和北京朝阳公园项目都是在城市中心CBD建构大尺度山水建筑的案例。如果说“贵阳山水”是一个纸上的山水城市实验,那么朝阳公园项目则是在高密度大城市内部进行的一次真实的山水实践。这座建筑群位于北京市内最大面积的绿地——朝阳公园南端,在高密度城市中心植入了一片疏密有间的人工绿洲。相比之下,纽约的中央公园是在城市内部切出一块横平竖直的大型绿地,城市和自然有着明确的分界。而朝阳公园项目所处的位置类似于中央公园的边界处,但它不是要制造边界,而是要将公园引入CBD内部,让城市与自然相互借景,而不是相互割裂。这体现了一种现代建筑的山水之道。

南宋 马远 《踏歌图》

MAD 贵阳山水(2011)

·造反造型

不可否认,超景观仍旧是城市中的大体量建造,但它不是要追求建筑的消失或透明来消除与环境的隔阂,也不是对自然形态的纯形式化模仿或复制。超景观以怎样的形式来达成与环境的和谐这是一个重要议题。而形式是所有与视觉有关的范畴都不可回避的问题。对于建筑学来说,整个建造发展史就是一部人类最宏大的造型史,从埃及金字塔到现代主义方盒子,从罗马的穹顶到哥特的尖顶,从帕提农神庙的高台到柯布西耶的底层架空,无一不是在进行着造型的演变。

“造型艺术”(Plastic Arts)一词源于德文 (Bildende Kunst), 德文的Bilden,原意为“模写”(Abbilden)或“制作似像”(Eild machen)。德国文艺理论家莱辛(Lessing)在1766年的论文《拉奥孔》中最早使用这一概念。马蒂斯曾说过:“一类艺术家直接导源于自然,而另一类艺术家则纯粹导源于他们的想象。” 可以说造型一部分来源于自然,而另一部分则来源于想象。造型就是创造形象,并用形象来表达精神和内涵。但“造型”这个在艺术中常用的词在建筑学范畴却成了贬义词,被植入了“张扬”、“刻意”、“做作”、“形式化”、“表面化”之类的潜台词。诸如“造型建筑”、“造型设计”这类词本身就有一种讽刺意味,仿佛从“装饰即罪恶” 到“反造型”成了一脉相承的对形式主义的批判。我不禁要问:曼哈顿那些现代主义方盒子高楼是造型了,还是反造型了?反的是古典主义的造型?解构主义是造型了,还是反造型了?还是仅仅反了现代主义的造型?

“反造型”(Anti-object) 这个词乃日本建筑师隈研吾(Kengo Kuma)生造,日文为“反オブジェクト”,中文应该翻译成“反客体”才贴切。反造型一词的中译可以说是一种误读。隈研吾在《反造型》一书里反的是立柱、台基、割裂、突显和以图像观看主导的建筑体验和传播方式。他试图用文学的手段消解现代性中难以剔除的“主体”概念。我很赞同这种对“主体主义”的批判,以及对建筑主体让位于自然客体的“去人本主义”的立场。但他提出的“粒子化” 却很难说是一种“反造型”的有效方式,把点彩派艺术家的技法引入建筑立面反而落入了类似参数化设计的装饰性表皮的尴尬局面。相比之下,妹岛和世追求的建筑“透明性” ,并尽量把建筑做得低矮,这倒是一种更为有效的让建筑“消失”的方法。一旦建筑有了一定的高度和体量,要做到“反造型”恐怕是不太容易。那些最不希望被人见到的军事基地或者秘密设施应该是最彻底的“反造型”建筑,它们不是建在山体里就是深埋地下。但城市里的居民是没有几个人愿意做“穴居人”的,如果硬是要在城市中让一个巨大的建筑体变透明,或者让其消失,那还不如不去建它。所以说“反造型”根本就是个伪命题。

如果真要反造型,首先就应该“反立面”,尤其要推倒“主立面”这种陈旧的审美体系。如果说现代主义建筑还有什么是与古典建筑相关联的,那就是古典建筑所树立的“立面”传统和比例构图。文丘里那一批的后现代建筑最后走向了拼贴历史元素的立面化,其装饰化倾向根本是反构造逻辑的,建筑立面设计成了城市舞台布景设计。庸俗立面化有的是技术元素的包装,有的是古典主义的复辟,有的则完全与城市文脉毫无关系,在主立面上制造各种虚假的面具。这些症状集中反映在政府权力机关、商业、金融和娱乐产业的建筑立面上,这比反造型所要反的形式化还要恶劣。同摩天楼的高度攀比一样,对建筑立面的粉饰是更赤裸的对权力资本的膜拜,是在把建筑立面降格为政治和商业的巨型广告牌。在当下的中国,庸俗立面化已经被滥用在各种权力资本大门的装点上了,究其根本还是一种文化缺失的病症,内在精神的严重匮乏只有诉诸表面化的包装。而在媒体时代,建筑的立面化连建筑的物质性都要舍弃了,企图让建筑彻底沦为一种功利性的纯视觉符号,这加剧了一种反建构的趋势。立面化的装饰、元素和图像所携带的各种意义并不代表它就具有真正的文化性,反倒那些流俗的文化更容易被立面化。如果要改变当下庸俗不堪的城市面貌,就需要从反立面传统开始。

可以看到像扎哈·哈迪德、弗兰克·盖里、蓝天组、UN Studio、MAD和渐近线这些建筑师和事务所都体现出强烈的反立面倾向,他们的建筑也没办法通过几个立面来概括。鄂尔多斯美术馆就是在众多立面式文化建筑中的反立面代表。这个美术馆看似随意的流体造型以及对表皮的碎片化处理推翻了传统美术馆的立面美学。整个美术馆的入口犹如一个低矮的洞穴,一层大厅两边贯通,市民可以自由穿越其中,这个内部的公共空间成了美术馆外部广场的延续。起伏的广场总是聚集着休憩的人们,而在冬季,广场有坡度的地方竟被人们当作小型公共滑雪场,这种偶然的公民性让人感到别有乐趣。鄂尔多斯美术馆在形式上可以说是反造型的,它反的是传统美术馆那种官方化或职业化的造型。取而代之的是一种类自然的形态:戈壁滩的顽石。这样的造型是出于对当地气候环境和阻挡风沙的考虑,也是为了抵抗康巴什的“草原上不落的太阳”,这个酷似巴黎星型广场的山寨城市规划 。这是一种内敛的建筑策略,在内部营造了一个丰富而人性化的小世界,一个人造的室内风景。

MAD 鄂尔多斯美术馆(2005—2011)

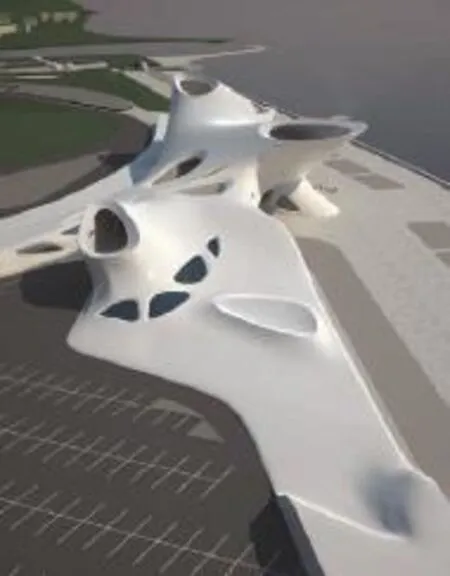

在埃及的荒漠之地,扎哈也设计过一个开罗城市博览会的展馆。我想这是扎哈为数不多的将建筑造型与当地环境相结合的方案了。层叠的曲线犹如沙丘被风吹刮的痕迹,这也为她的流体造型找到了一点形式的依据。而在城市中显得突兀的白色表皮却也给这片沙漠带来清凉之感。这个占地13万平方米的展馆,有人造的水系和林木,仿佛沙漠中一片空降的未来主义绿洲。可能这块不毛之地对绿色和水源的强烈渴望促使了扎哈做出不同于惯常的纯工业化设计,而在建筑环境上透出自然化的氛围,但两栋高层的插入却又一次加强了建筑的人造感。自继承“至上主义”的衣钵开始,扎哈就一直在建筑和绘画领域内进行着颠覆旧有形式的变革。

1912年由马列维奇创立的至上主义画派打破了构成主义和冷抽象对几何形体关系的纯理性限定,进行着“理性之外”的形式解放。马列维奇在1920年之前的“至上主义创作”(Suprematist Composition)系列作品,运用了一种全新的抽象方式来抛弃绘画的主题与意象,并在消解画面的中心化和三维深度的同时,让几何图形的关系变得感性而随机。在现代主义建筑鼎盛时期到来之前,马列维奇就已经通过抽象绘画揭示了现代主义的突破口。库哈斯、扎哈这一批建筑师对俄国先锋派的敏感和迷恋,正是预见到了突破现代主义的可能。他们在1988年纽约MOMA美术馆举办的解构建筑七人展正式确立了解构主义建筑的到来。

扎哈 开罗城市博览会展馆(2009)

如果说从1994年的德国维特拉消防站到2001年的法国斯特拉斯堡电车站停车场,扎哈的设计一直在运用漂浮的片状体和倾斜空间相组合的“至上主义”形式语汇,那么1999年建成的德国Lfone 园艺展览馆可以说是扎哈把曲线引入设计的转折。不过早在90年代前后埃森曼已经率先开始探索曲线在设计中的运用。他在同一时期提出了“弱形式” (Weak Form)的概念,试图用“关联”作用来取代形式中的分散断裂,并以一种灵活、流动和软边界的方式来弱化“强形式” 对传统设计参照系(环境、历史、文脉、功能、意义)的依赖。

之后的十几年中,随着拓扑变形策略、3D制图和参数化工具的发展,扎哈也从至上主义和解构主义,转向了建筑的一体化非线性流体式设计。扎哈将这种全新的设计方法在2006年的意大利卡利亚里现代艺术博物馆、2007年的奥地利罗德帕克缆车站等案例中发挥到极致。不可否认,扎哈这十几年的设计美学所追求的曲面、平滑、柔性、连续、漂浮等形式要素是跟现代主义的决裂。但在这种以非欧几里得几何学和参数化为逻辑的思维框架下所进行的建筑实验,表象上是感性实质却是绝对的理性,这也正符和扎哈对建筑“完美性”的偏执追求。这种设计方法把建筑学异化成一种科学研究式的工业造型设计学。其关注点在于如何通过新的数学函数和新材料工艺去实现一种前所未有的造型。扎哈的建筑很少看到绿色,我想扎哈之所以不能容忍“自然”,更不会在建筑上引入植物或者空中绿化,恐怕是因为植物形态的随意性和可变性会“破坏”其追求的建筑形体的完美性,植被对建筑形体和轮廓的遮挡“有碍”她对建筑造型的纯粹表达。

参数化设计从一开始出现就如同实验室培养细胞组织似地进行着设计的“组织碎片”——模块的研发。新的模块必须有一定的复杂性,必须符合工业批量生产的要求,并可以随处自由地组装。这就需要寻找出一种设计的“普遍性”来对抗“地域性”。这种脱离城市现实的实验室产物被拿到城市环境之中,能否与城市相融本身就是个疑问。其设计的初衷多是为了在城市背景下展现其造型的前卫性和差异性。不幸的是,在被商业捕获的过程中,这种前卫性却变成一种时尚性。这也是为何那些高端奢侈品商店的装修特别钟爱参数化设计的原因,其彰显造型的能力极具商业价值。

马列维奇 绘画(1916)

扎哈 绘画(1982)

扎哈 德国维特拉消防站(1994)

目前参数化潮流还在继续冲击着全球的建筑教育。过分强调形式感而忽略对空间、自然和材料的感知,很容易把学生引入形式主义的道路上去。最糟糕的是手感的进一步退化,从漫长的手工制图时代到3D手绘时代 ,建筑学还是在手工训练的基础上进行教学,手不是机械的,手保证了感性的存在。参数化设计的教学却完全成了一种纯脑力的程序员式的模式化训练,容易上手且容易得出造型的新花样让学生们乐此不疲,好像建筑学就是由一堆参数外加一堆3D打印机的白色粉末构成的。这种建筑的数学抽象化可以说不再与人的感觉世界有任何明显的关联,在达到一定的程度后,它将彻底脱离感觉的现实而变得空洞乏味。

大量的参数化设计还停留在建筑表皮设计,更多的是在研发装饰性的模块,而忽视建筑空间本身。不得不说,这体现的是一种手段先进而观念落后的“数码巴洛克建筑”的方法论。这使得参数化建筑犹如一个放大了的工业产品和城市雕塑。所谓参数化风格实际上是在把建筑片层化、肤浅化,参数化只是一个新的设计工具而已。正如扎哈的一体化设计所制造的建筑更像是机器制造的完美工艺品。在小尺度下,它可以是Alessi精致的花瓶和厨房用品,在大尺度下它就成了建筑艺术品。扎哈更是认为“建筑不再意味着试图模仿毗邻的物品,使得看上去达到一种和谐;而是肇始一种新的观念,使下一个建筑有不同的语境”,她更试图“擦去一切东西,开始一个新的样式”。而她偏爱使用纯白色来覆盖整个建筑表皮,想必就是要在视觉上擦除现有城市的一切而制造一片新的“空白”。人造白与真实城市的“脏”却是完全不可能相容。称扎哈的建筑是“地生建筑”的论调完全是一种误解,贴切的描述应该是“自生建筑”:它确实具有“生长性”,但它恰恰拒绝在环境中生出。流体化设计和形体的液态化并不是建筑与环境相容的决定性因素,而扎哈的建筑所缺乏的——建筑的自然性和对自然的关照,才是弥合建筑与环境割裂的有效手段。

扎哈 德国Lfone园艺展览馆(1999)

扎哈 意大利卡利亚里现代艺术博物馆(2006)

超景观同样是在城市内部进行的新建造,但这种建造所确立的城市地形是亲和的,不会造成新旧建筑格格不入的局面。而扎哈一味追求的自我风格的彰显与库哈斯如出一辙,都在以“压制性”的建造对城市进行着“不可修复”的改造。这不可能对未来城市的发展和建设留下顺畅的铺垫和发展空间,这样的建筑反而会成为一种城市内的“精致的结核”,完全没有与现在和未来城市环境相容的可能。

倘若对建筑造型的反感是出于对建筑作为大地上与自然割裂的人造物的一种反省,而我们又不得不在地球上建造这些巨大的物体,那不如在批判之余好好考虑如何“造型”,好让建筑不至于突兀得让人生厌。如果建筑的造型能够以一种自然化的方式与环境融合,这不正是赎回我们对现代建筑过分造型的自责心理的一条出路么?!从这个意义上讲,超景观就是要消解大建筑的突兀感,并以一种类自然的方式弱化建筑的人造感。但超景观并不过分关注或者刻意回避人对建筑的视觉体验,也不是要表现一个视觉化的人造自然图景。超景观就是要营造一个自然化的人性场域,这个场域给予人的精神和情感上的关照要远高于生理层面的满足。

·山水皆非

如果说古典建筑形式的演变主要还是指向宗教精神的话,那现代主义建筑形式的革命,虽然剔除了古典建筑的神性,却并没有把人性给找回来。或者说,现代主义对古典主义的反叛并没有让现代主义建筑更加人性化。在工业文明中萌生的现代主义建筑首先体现的是工业化的形式,从生产到建造又反过来重塑现代人的生活。人们从农耕时代的平房搬进工业时代的高层住宅,这不仅仅是人的日常活动范围在海拔层面的提升,更是将人与土地进一步剥离。建筑的形式决定了居住的形式,居住的形式决定了人的生活形式,人的生活形式最终又影响了人的意识形态和价值取向。人不太可能重归原始的自然,但也不可能完全脱离自然。现代城市的人性缺失不正是城市疏远自然造成的么?这难道不是现代主义建筑脱离土地的“造型”之过么?

建筑形式的指向决定了造型的高下,其指向不应该流于功能,更不应该流于形式本身,前者会把建筑机械庸俗化,后者会让建筑变得空洞或浮夸。建筑的形式应该指向它的“内在”,指向精神。教堂、神庙这类宗教性的建筑之所以让人感动,正是因为它的空间和形式诱发了人对人性的自省,这种内在精神又升华了外在的形式,让形式成为一种高层次的精神窗口,凡人可以从这个形式窥见神性,亦可以反省自我。这样的形式或崇高或空灵或深远或光明,从直观到内在的共鸣,把人引向深层的感悟,它是人类对文明高度的本能追求。

哥特建筑高耸的尖顶正是从形式升华到建筑精神性的关键。从外部看,它是城镇的制高点,有着绝对的视觉中心和地理中心的地位;而在内部,向上拔高的空间逐渐收分,在高窗光线的烘托下,尖拱顶部仿佛达到了视觉消失点。这种空间形式让人不由地升起一种超脱世俗的境界。如果将哥特尖顶砍掉,剩下的部分塔楼可以近似为现代摩天楼的话,那现代主义的高楼不就是去掉了建筑的精神性而剩下的那截功能性空间么?!所谓从神性到人性的嬗变,实质上却是建筑精神性的丧失,并以建筑的功能性充填了整个空间。这种以功能性而不是以精神性为主导的实用主义建筑,舍弃了不必要的建筑形式,更以“装饰即罪恶”来恐吓那些“不简约”的建筑。反过来想,如果在现代主义建筑的塔楼上安置坡顶或尖顶也是完全不合理的,在高耸入云的摩天楼之上,坡顶已经完全失去了挡风遮雨的功能,尖顶也不再具有神性而被更具功能性的避雷针代替。

梅兹大教堂内景法国(1220—1550)

颇为讽刺的是我们仍旧可以看到全球不少城市都存在那种身怀现代主义躯干却顶着各种“帽子”的伪现代主义塔楼。在国际主义大行其道的上世纪30年代,纽约的帝国大厦和克莱斯勒大厦却以一种极具装饰性的尖顶高挑地出现在曼哈顿街区。帝国大厦建成于1931年,为了超过前一年建成的高319米的克莱斯勒大厦,业主拉斯科布更在86层的顶部加了一个飞艇停泊塔,把整个建筑高度增加到381米。后来在一次飞艇停泊时,飞艇喷射出的压舱水把几个街区外的行人都弄得浑身湿透,最后还是不得不废除了这个停泊塔的功能。1951年又添加了62米高的天线,总高度达到443米。可见帝国大厦的尖顶不过是为了尽量攀升建筑高度而使用的一种纯形式化手段。这栋至今仍是全美第三高的建筑在30年代居然只用了410天就完工了,这不由让我想起中国当下的建设狂潮。

圣玛丽·雷克利夫堂区教堂 英国(12—15世纪)

更让人错愕的是,在1931年的艺术舞会(Beaux-Arts Ball)中,以克莱斯勒大厦建筑师威廉·凡·艾伦为首的一波建筑师穿着自己设计的建筑出现在舞会中,这种极度荒诞的商业炒作还真是建筑史上绝无仅有的。这些业主对尖顶的钟情并不是出于什么信仰崇拜,恰恰是想盗用尖顶的宗教神圣感来拔高商业建筑的意志,妄图蛊惑人们像皈依教堂那样膜拜在资本的纪念碑之下。如果说纽约的帝国大厦和克莱斯勒大厦是现代尖顶是始作俑者,那么在中国泛滥一时的“亭子顶”高楼和各式山寨古典主义穹顶的建筑更是把这种形式的庸俗发挥到极致。模仿教堂尖顶的拔高或者模仿古典建筑形式的复辟,不过都是在为权力资本找注脚。这类建筑要比那些纯形式主义的“装饰罪恶”更罪恶。

克莱斯勒大厦(1930)

帝国大厦(1931)

在欧洲城镇中作为精神制高点和物理中心点的教堂建筑,在以信仰为先导的城市规划中获得了标志物的地位。通常一个城镇只有一个最高的教堂,而其他建筑犹如耶稣引导的羊群低矮地拥在教堂周围发散开来。而以工业革命崛起的现代城市,去除了教堂的中心地位,古典城市的制式被彻底瓦解,比教堂高且大得多的建筑不断地涌现出来。这些建筑在去神性的现代化浪潮下,在权力角逐和资本竞争的背景下,争相成为城市的地标。金权本位的现代城市对建筑高度的迷恋已经到了无以复加的地步,而曼哈顿正是这种城市变革的代表:它所谓的现代城市的新精神本质上源自资本的欲望和冲动。到底是信仰的缺失导致了建筑越来越功能化商品化?还是建筑的功能化商品化导致了信仰的缺失?或者两者是互相促成的。

柯布西耶的底层架空(萨伏伊别墅)和密斯的建筑底座(巴塞罗那博览会德国馆)让建筑彻底从地面剥离,使之成为一个独立于环境并可被自由买卖的终极商品。批量生产、整齐划一的形式与统一的造价是成为工业商品的先决条件。而现代主义所追求的形式也正符合了建筑工业化的审美取向。密斯的西格拉姆大厦最能体现“少就是多”的设计哲学,也是开启国际主义风格的代表性建筑,但却是纽约当时最昂贵的高层项目。为了体现形式的纯粹性,密斯希望让这栋建筑看起来只有钢结构和玻璃,但结构钢材必须包有防火材料才能符合防火规范,所以他先把钢材包进混凝土内,再将古铜色钢梁贴在混凝土外,以此来表现建筑立面纵横分割的线条。但这些装饰性构件增加了数千吨的用钢量,造价也随之增加了12%。这种以材料和造价的“多”来成就形式的“少”的做法,是一种形式的虚假,这和帝国大厦的装饰性尖顶本质上没有区别。

1931年纽约艺术舞会(Beaux-Arts Ball)

布里勒(Brielle)小镇 荷兰(14世纪)

曼哈顿(1931)

密斯·凡德罗、菲利普·约翰逊 纽约西格拉姆大厦(1958)

现代主义方盒子把空间完全标准化地分割,住宅从比较粗糙的“居住的机器”,变成了整齐划一地堆砌起来的有着精致包装的“居住的商品”。我想没有任何两个家庭是完全一样的,商业楼盘用几个标准户型就把所有家庭按照不同档次归类是非常可笑的事情。人们对“商品房”这个极其荒谬的词习以为常,如果“家”是一个可以买卖可以抛弃的商品,那对商品住宅又有何归属感可言?这是现代城市居民的无奈,在城市快速发展期,曼哈顿模式无疑是实用主义的首选。但这种居住理念的不断固化造就的是追求利润最大化的现代主义商品建筑,从形式到功能,无一不是体现了资本的需求,根本没有把人的需求放在第一位。而由这种建筑堆砌的功能性城市必然是缺乏人性的,这也是为何极端现代主义的高密度建筑让人感到压抑和焦虑的根本原因。在现代主义之后涌现出的各种建筑形式和风格流变,变来变去还是在形式和风格上的更替,并没有挣脱现代主义以来工业化和商品化对建筑的控制。部分强调地域性的建筑也还是停留在对材料和表皮的地域化和本土化,在形制上并没有越出现代主义的范畴。

柯布西耶 萨伏伊别墅(1928—1931)

密斯 巴塞罗那博览会德国馆(1928—1929)

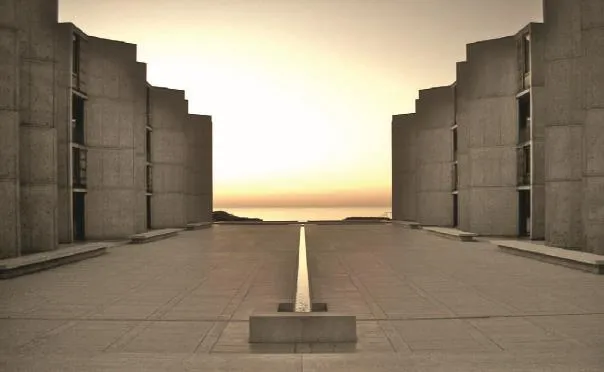

路易斯·康 索尔克研究院(1959—1966)

柯布西耶的朗香教堂、莱特的流水别墅看来是解决不了现代城市困境的,但这些现代主义大师的“不太现代主义”的作品却提供了一种重返建筑精神性的可能。而安藤忠雄的建筑更是一反现代主义塔楼对高度的诉求,转而强调空间的水平延伸性。他的水之教堂与路易斯·康的索尔克研究院有着类似的意境。在视觉焦点上,水之教堂的十字架融入在无边的水面和绿色的背景之中,而索尔克研究院则完全面向大海,面向虚无。不同于垂直性体现出的崇高,人视的水平性体现出深远的意境。水之教堂把神拉入人视的高度,把神性至高无上的权威降低到引导人前行的先者的层面,同时又通过深远的空间来安抚人的心灵,这正是通过建筑来达到对人性提升的典范。

水平性空间对现代大城市来说完全是一种奢侈的空间形态,而垂直性的崇高又完全丧失,转而变成对高密度城市空间需求的功能性的回应。而权力资本又妄图通过这种垂直性来树立它们的 “精神”高度。所以打破摩天楼固有的权力资本象征物形象对改观高密度城市有着决定性作用,毕竟这些摩天楼占据了城市中心区的建筑主体。在通过超景观来分担城市大体量建造的同时,对摩天楼的重新建构是否也能进行一种自然化的改造?MAD的“重庆森林”提供了一种弱化建筑形体的方式来突破传统摩天楼的形态。这栋楼没有明确的几何边界,而是通过错落的平台消解了建筑轮廓的完整性。其体型并不追求精准,这种不完美和留白的感觉,给人以想象的空间。“重庆森林”的建筑形体产生出一种空间的游离,那些悬浮在高台上的树木更制造了建筑轮廓的不确定性。它分化了垂直的力量和高度,制造了一种空中的多向度空间漫游,立体花园和浮游平台让人在高楼之中也能感受自然。它的实验性在于反了传统摩天楼的造型,同时将“高密度自然”引入高层建筑和城市内部。我想马岩松所谓的“山水城市”,不一定是具象的山水,正所谓像即是不像,不像即是像。从这个层面上讲,山水是“无形”的。不要把山水城市当成一种建筑风格,它是向内的,不是向外的,根本与风格扯不上关系。山水城市也不局限于对山水自然形态的表达,它所追求的是一种丰富的写意化城市。

高密度城市的山水实践就是要重构一种新的城市体验,而这种体验是超越尺度的。山水城市是在各个尺度的实践,不仅仅局限于城市大建筑和大景观的建造,哪怕一栋小住宅、一条小胡同、一个小院子都可以体现山水的意境。山水精神是超越肉体的,也是超越人性的,山水城市不仅仅是对人的生存需求的满足,也不仅仅体现的是对人性的关怀,更是对人性的提升。一种向上的城市精神便是这种集体性的内在升华所造就的。如果一个城市可以给人以情感寄托,可以让人们对这个城市产生归属感,那么这样的城市就是和人的内心贯通的,这便是人与环境之间的一种“感应”。

山水城市的实践才刚刚开始,它试图在越来越缺乏人性的城市建设中渗透进一种诗意。其丰富的内涵和外延给未来城市的发展提供了诸多可能,并且让我们看到了弥合城市与自然断裂的希望。如果说柯布西耶所呐喊的“建筑或者革命” 是在战后恶劣的居住条件下为避免激化社会矛盾和动乱而不得不走向建筑工业化的生死抉择,那么在我们这个时代,“建筑或者人性”恰恰是摆脱建筑工业化乃至建筑商品化而重构人性城市的精神出口。

山水精神是辽阔而深邃的,山水精神是宏大而细微的,它是人类在后工业时代的觉醒,并将开启下一个时代的城市文明。

(作者单位:江彬,野城工作室主持人)

——扎哈事务所新作,可持续的漠中“沙丘”