“异在者”的书法世界

——解读谢云书法

吴川淮

“异在者”的书法世界

——解读谢云书法

吴川淮

一

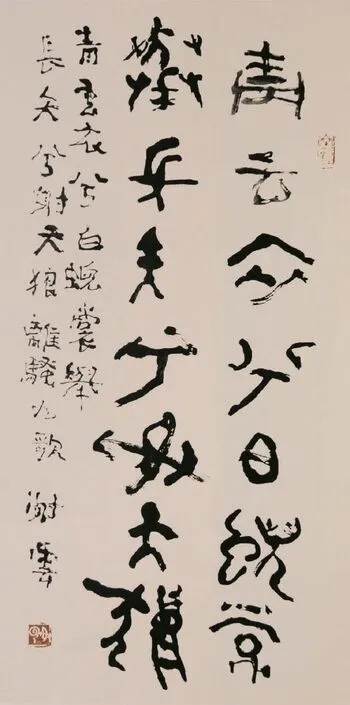

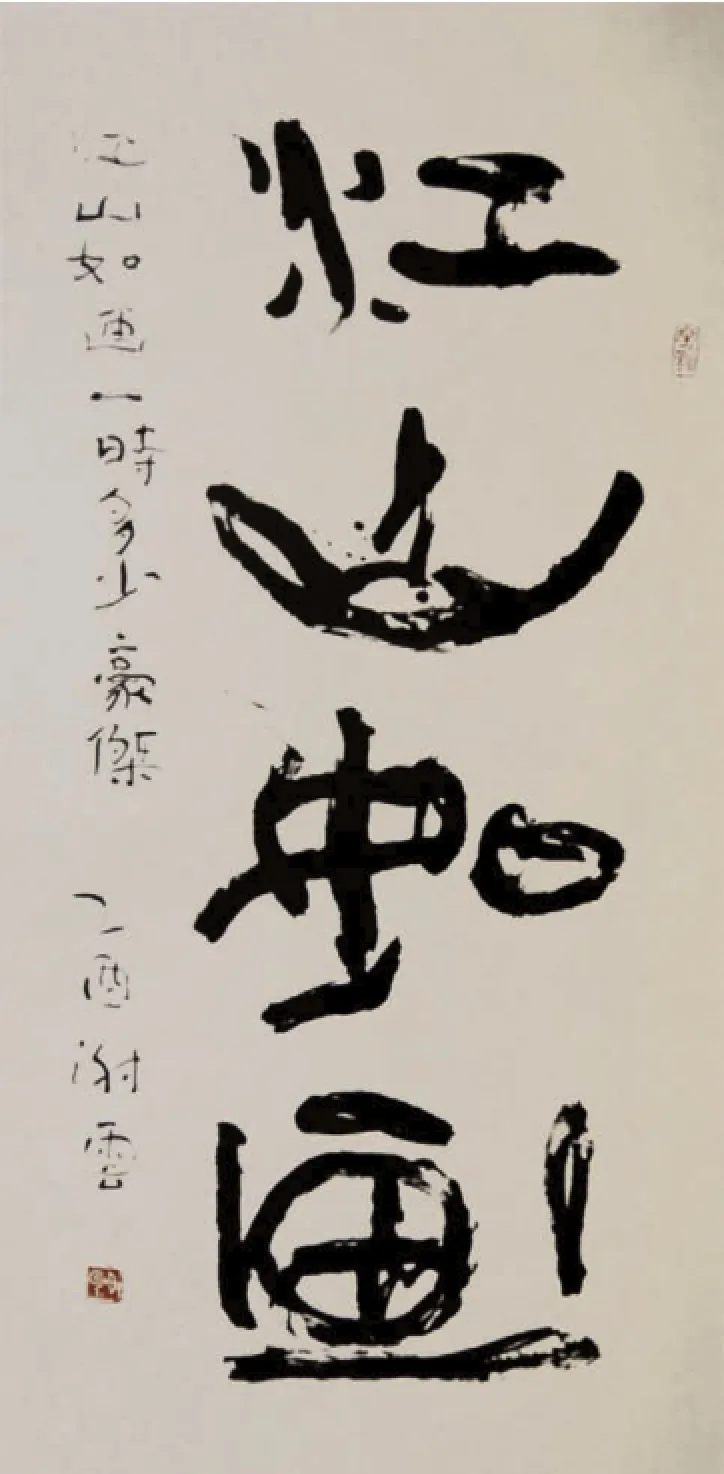

谢云的书法在当代具有一种特殊的意义,他使我们理解书法作为传统艺术在当代的转换,认知书法表现的多义性、诗意性与生命意义的象征性。因为谢云书法的存在,沟通着我们对于书法作为现代艺术的认知,沟通书法可以承载传统精神与当代情态所表现的深邃性。谢云是书法成为当代艺术组成一部分的一个标志,根结传统但完全表现出一个人的精神,乃至一个时代的精神。

传统的书法已经具备了相当完备的体系,但我们对于传统转型为当代的表现却具备了一种模糊的认知。因为谢云等一批人在传统基础上的开垦,才使书法融入到了一个现代世界里。现代书法已经作为一种观念锲入于当代艺术中,与当代其他艺术并行不悖。

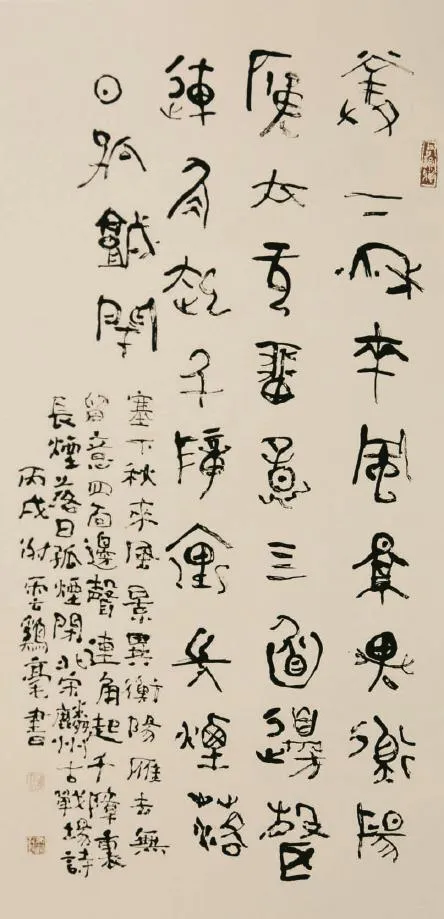

谢云是一个具备了浓厚情感观念的艺术家,传统是他的一个大观念,他把传统已经完全融化在了自己的表现的“符号”“线条”之中。充沛的诗情,高度而特别随意(又是经过无数遍锤炼)的线条,丰富的想象力,文字意境化的创造,都使这个已经86岁的老人具备着这个时代前卫意义。

谢云在打破传统中建立着传统,在文字的雏形状态中寻找能够表现的灵感,多年的创作实践,他为自己建构了一个深层次的艺术世界,一个不被很多人理解但更为进入质态化的书意世界。

谢云的书法把文字锲入到了现代意义上的“存在与虚无”的状态,独处其中而与万物相融,恣性无累而囊括万机,书法的象征性与意趣化凸显,诗意性的栖居变幻出文字的无穷趣味。书法借助文字的效应完全可以作为表达意义的存在,表达世界的无限性,表达线条的丰富质性,表达内核的诗意,表达一个人生命状态的活跃性。

谢云的书法是在不断地转向中凝固,在苍茫的线条中融浑,在诗意的光芒中更生,在郁郁葱葱的情境下萦荡着自然的回声。他的书法不断地回答着当下与传统的胶合情结,既有一个潜在的传统背景,更有鲜明的个性意味。书法作为艺术,是谢云精神中的生活,是其精神窗口三个标志中的一个重要组成部分,其余的两个分别是诗歌和绘画。他是把沧桑的历史感诉诸文字的艺术表现之中。他的多维艺术空间(诗歌、书法、绘画)是他向着心灵之乡的“回返”之路,以不同的形式呈现了一个人精神的多维与纯一。

马尔库塞说:“在艺术中,可能存在的‘异在者’是超越历史的东西,因为这个异在者超越任何特定的历史情境……艺术作品用于同给定现实对峙的审美形式,同时是一种通过调和的宣泄达到的肯定的形式;这种宣泄与其说是心理事件,毋宁说是本体的事件,它植根于形式的特殊性质中,植根于它的非压抑的秩序、它的认知力量、它的业已终结的苦难背景。”①《审美之维》,马尔库塞著,见《西方文论选》,孟庆枢主编,高等教育出版社2002年版,第562—563页。

谢云就是当代书法创作中的“异在者”,他的书法只能在与远古篆籀甲骨中找到他的谱系沿脉,在喧嚣、抑郁、苦难、阳光的人生经历中找到其折射出的影子,书法的意象是他的“笔潮”诗章,“默默悄然崛起默默悄然无闻默默地默默默默”(《笔潮》第二章开首篇)。30多年前,他能够从广西的十万大山中走出来是一个奇迹,他生命的坚韧性在他的书法中始终存在着,但他是这个时代的“异在者”,他对传统深醉似的体验别人难以领悟,他只有通过艺术表达他所追寻传统的敬礼。书法是他内心世界借助远古的意象传统的内在的宣泄,是他个人的“心理事件”,也是当代艺术的“发生时刻”。 “业已终结的苦难”已经过去,谢云是以拥抱者的姿态和这个世界联系着。

二

谢云先生书法有一种朴质的深趣之美,一种特立独行,浑融无迹,大无大有的空茫之美。“道之为物,惟恍惟惚。”刘海粟先生认为谢云的书法“奇而不奇,丑而不丑”, 确为肯綮之论。他的书法朴拙恬淡,情动物生,心目自闲,云山叠叠,达到了当代书法创作的新境。认真地研究谢云书法,将是一种艺术上、书法的本体上以及哲学的多重的收获。

有意地放弃技巧归于朴淡,有意地让情感随着线条任行而遵守造字的规律,有意地形成一种自然的开张接近于画的造型。

浓淡荣枯一枝笔

但抱妍骨藏锋里

驱毫移精神遐想

滞机遇来解其中味

——(《笔潮·第三章·之九》)

谢云是一个艺术家,一个本质上的诗人。他参加革命忘我,写诗创作忘我,书法创作更是忘我。因为忘我戴上“右派”的帽子还依然对工作对同志饱含深情,因为忘我在诗里袒露的是一种古典精神的情怀,因为忘我他的书法里没有丝毫的牵绊,质本洁来还洁去,呈现出一个艺术家丰富的真实,单纯的执拗,无私无悔的那种投入与激情。

谢云在说及自己写诗的状态是这样描述的:“写诗最大的好处,是更容易拥有忘我之乐。我写诗的过程,实际上是在一点一点连续不断地忘记世俗之我、肉质之我、思维之我的过程。忘记得越是干净,诗意、诗情、诗境就越是抵达本真,所享有的快乐,就越是神奇。”这种状态是和他的书法的创作状态一体的,在谢云先生这里,诗书一体,浑然天成。咏其诗,读其书法,深且远,境愈明,精蕴深厚,可敬,可感,可慕,可叹,凉风吹衣,形影依稀,超脱风尘,古澹情发。

《庄子·天地篇》中写道:“有机械者必有机事,有机事者必有机心。机心存于胸中则纯白不备。纯白不备则神生不定,神生不定者,道之所不载也。吾非不知,羞而不为也。”在谢云这里,没有机心,而有机趣,神定意合,直至笔端。多年的荣辱得失,波谲云诡的人生境遇,炼出的是一种刚直,一种炽烈的投入。

每见谢云,都能感到一个革命者的本色,坦直无私,激情理性。他在书写的状态中完全像一个顽皮的孩子,无拘无束,大胆惊世。能忘我,方能超我;能挚情,方能投入。“生命微微地睁开眼睛,那眼前是多彩的虹。”(谢云:《古文字的梦》)

书法原本就是一个本真的艺术,抒情养性,玩笔于纸,玩刀于石。但到了当代它负累了太多的杂质,它的传统太悠久了,以至于我们只要提及传统,就被传统所笼罩,只要落笔,便被法度所困扰,唯大勇者能够站在一个几乎是异端的高度才能看见细微的“山岚”。传统无法超越,法度戒度森严,更有那因文字和文化纠绕的幽深。所以在我们这个时代,纯粹的书法作为一种艺术的形态常被庸俗的形式所遮蔽,所扭曲,这可以说是我们这个时代在相当繁荣的背后所体验出的一丝悲哀和喟叹。我们被这个时代所挟裹,多少才华横溢的人被时风所挟持,名与利冲昏了多少人的头脑。

只有在谢云这里,是一个静静的书桌,是一个平和而又有激情的老人,是一堆书所围绕着的一个老诗人、出版家。不为“书法”而创作的是一种真正的创作,创作就是燃烧,是精神的燃烧,是血的燃烧,是把传统熔进内心近似癫狂般的燃烧。

所有的艺术创作,都存在着一个纯度、精度的层次,也就是纯粹的质地。谢云可以说是我们这个时代不多的保持着纯粹艺术精神的书法家、艺术家。书个人之情而映照着一个时代,写个人的诗思无形中透射着一种哲学,此在与彼在同时在纸上生存,浓墨与淡墨交错混沌,粗大的线条与藤根花蔓参差披拂,瓦釜素琴,江山清绝,春气盈荡,万物滋荣。

诗人的笔写出奇绝的字,这字与诗便同时地发出了双响。流宕妍极,皎月叶华,草木横舒,游鱼临水。我写过,谢云的书法在当代是一个“巨大的存在”,它的意义,既指的是当下,更是未来,是我们这个时代的精神劳作,更是对未来的一种期盼。这种存在,使我们的书坛保持了一种在风格、在精神气质、在不同追求上的多元格局。谢云的精神与风格的独立,以及与他相近的书法风格的存在,是一批人孜孜于书法的追求,是把书法作为一种真正艺术的追求,是这个时代在书法领域精神追求的见证。

念我书法境,思与古为邻。艺术真世界,飘然一老翁。

三

谢云书法之高是诗境之高,书法就是他内心的丰富的诗行,是他诗情的喷涌,是他对天地万物感念中的物化表现。每一个字,每一根线条,都充满了饱满的激情,都透露着对于这个世界无限的爱。

千古文章随心起,

笔墨萌动见诗心。

白发翁是老少年,

挥笔留下纸上金。

这是我对老先生由衷的咏叹。

诗境与书境合而为一,看得是轻松自在,又是那样的沉重苍茫,一切都水到渠成,一任天机。

斑斓的生命与古韵的字就这么自然地结合起来,天机所配,至性至情,诗亦为字,字亦为诗,浩荡澎湃,精神盈余,江河为线,山壑作骨。庄子说:“且夫水之积也不厚,则其负大舟也无力。”谢云“水”积深厚,负大任于笔端,将古意与当代天然的结合,将深邃的古人的境界与斑斓的现代世界接通,将古文字作为一种诗境、画境乃至一种意境以似书似画的形式呈现在人们眼前。

世界上的一切都充满了诱惑

投入我的祖先造字的音符里

袅袅余音叩问岁月绵长

——《读古文字印象》

谢云说:“按我个人的理解,书法是中华民族精神和气质在文学艺术上的一种极为鲜明的体现,是世界上最为独特的、最美好的一种艺术。书法博大精深,处处充满创新的可能性,但又易受传统文化积淀所笼盖,只有那些对民族文化、民族精神有了深刻的感受、体悟、理解,有了深厚感情的人,才有可能悟到书法的真谛,从而有所作为。”(《墨韵天然恰如诗》)

他的书法,就是展开的诗境,是他自己的“中国梦”。在当代,几乎没有书法家可以和谢云的作为参照,就是放在传统的谱系之中,也是很难把谢云放在哪一门哪一派中,他是天然的“自然派”和“古体派”,他把他的梦,他的意念,他的想象与古体的书法结合了,天然地浑同一体。他的感情是喷吐的,汪洋的,赤诚的,豪迈的,没有一丝的杂念,没有半点的浮尘。“含德之厚,比于赤子。毒虫不螫,猛兽不据,攫鸟不搏。”(《道德经第五十五章》)出千变万化之果,明千思万缕之象,造千奇百怪之态,奏千声万籁之响。

他的书法,别人想而未敢,甚至想都不可能想象到怎么能够这样来写。但谢云做到了。我感到,他的书法是一种从心里“流”出来的,没有丝毫的做作。这是升腾着的“梦”,是一股澎湃汪洋的“潮”,是远古的回音所映照的“壁”,是大河日出或夕阳下的沙“痕”……

气象万千的霞光流转

百年老树枝条相衔接

凭栏远眺的亭子

张目直视人生

枝头的鸟群飞翔

门开了,月亮静静地走进来

——《读古文字印象》

对古文字的想象,超越了时空,超越了具体,那是浑一苍茫的一瞬,时间被凝结了,意境静止地成为变幻的意象,造物主让人有了一种觉醒。

为先民们创造的字而醉,为书而醉,为那一股文化的神秘感而醉,为生命与这种文字的结合而醉,为书写中精神的飞动与升华而醉。龚自珍在《己亥杂诗》中写道:“古人制字鬼夜泣,后人识字百忧集。我不畏鬼复不忧,灵文夜补秋灯碧。”谢云先生制字作文,穿越古今,灵文夜补,秋灯碧野,彝器秘字,兑形变体。古文字有深醉之象,谢云有追摄之笔,不造其妙而形其神,醒醉还复笑,高风始在兹。“摆落悠悠谈,请从余所之。”(陶渊明:《饮酒》)

谢云的书法的确体现了对于古文字沉迷的那种醉态,那种放逸,那种大胆,那种不可捉摸的来无踪去无影的意念。“此情可待成追忆,只是当时已惘然。”没有惘然,有的是一种深度的追忆,一种文化的回溯。“以濡弱谦下为表,以空虚不毁万物为实。”谢云的书法是他生命精神追求的营盘,他是在不断地对书法的追溯中回归,不断地在追问中的自我解答。书法是他在磨难中悟性的肯定,长时间的坚守,不断地深挖营造,和心灵情感绚烂奔腾的结果。

谢云说:“我喜欢将诗与书法结合起来。人们都知道,诗是心灵最深处的情感的表达。黑格尔说:‘抒情诗只涉及内心生活。’那么,书法是什么呢?是线条的诗,无声的诗。诗歌的欣赏形式有两种:一是通过朗诵、吟唱诉诸听觉;二是通过书法作用于视觉。在我看来,作用于视觉的形式更长久,更有文化内涵,也更耐发掘寻味。在这个意义上,应该说,书法艺术也是诗的最佳载体。我在书法创作中常常追求诗的境界,追求诗的激情与线条激情的融合,我不由自主地为这种诗的魔力所导引。一直以来,我都在追求、造就书法的诗思美。我写诗,我才会很深地觉得,诗情对书法的丰富,诗意对书法的提升,诗韵对书法的牵引,诗境对书法的最后完成,都是我艺术人生理想不可或缺的,存在着无与伦比的意义。”

如斯而言!如其所述!

谢云书法的巨大魅力一个最为重要的关节就是诗,诗歌是打开谢云书法的一把“钥匙”,诗歌是他书法的映照与本质。观其字能得其心乎,诗也!察其境能得其意者,诗也!冥鸿高飞,陶然自乐,春山入墨,澹迹东皋,投闲成趣,心逸风高,幽兰花韵,可付浊醪,乐天乘化,诗心陶陶。其诗散淡、直接、庄严、豪迈。其书之境回映着诗的节律与内蕴,澹而丰,腴而美,骨立而花开,激石生烟,翔鹤翩翩。天然去雕饰,直书胸中天。

四

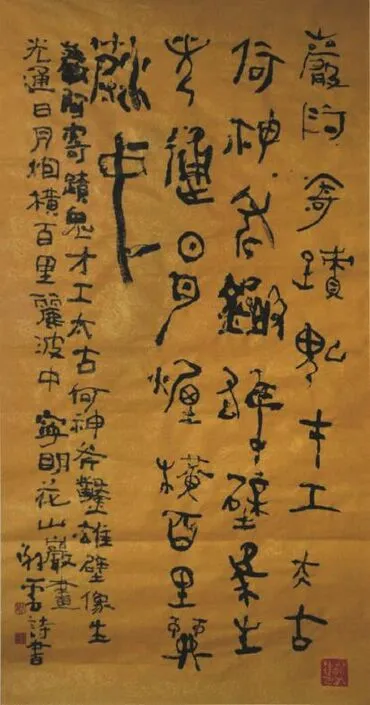

考察谢云书法与传统的轨迹,他基本以颜真卿的楷书为底,兼以金文、鸟虫篆、汉隶,杂融相交,互为谐和,或偏于一体,夸张有度,或守中处一,以篆隶为体。他的线条是苍茫的,浑厚的,激荡的,运动的,静穆的,牵绕着那股豪迈而拙执的精神,营造着一种“其书虽瑰玮而连犿无伤也。其辞虽参差而諔诡可观”(庄子语)的斑斓境界。

多年前,谢云在桂林与李骆公一起研究《褒斜道》,后来又在南宁与柯文辉研究《阁颂》,体会了傅山所讲的“宁拙勿巧,宁丑勿媚”是书法的正极,孜孜以求,移情浸染,两帖也成为了他书法之大象的基础。所以,仔细观察谢云的书法,就能在他苍辣的线条中看出那深厚的传统的滋补与底蕴。

宋代晏袤在《鄐君开通褒斜道摩崖题记》中写到:“字法奇劲,古意有余……字画简古严正,观之使人起敬不暇。”清代方纲《两汉金石记》:“至其字画古劲,因石之势纵横长斜,纯以天机行之,此实未加波法之汉隶也。”方朔《枕经堂金石书画题跋》:“玩其体势,意在以篆为隶,亦由篆变隶之日,浑朴苍劲。”杨守敬《书法迩言·平碑记》:“余按其字体长短广狭,参差不齐,天然古秀若石纹然,百代而下,无从摩拟,此之谓神品。”康有为《广艺舟双楫》:“……《开通褒斜道》疏密不齐,皆具深趣……《褒斜》、《裴岑》、《郙阁》,隶中之篆也。”阅读这些古代前贤对于《褒斜》《郙阁》的认识,再对照谢云的书法,谢云就是在“天然”和“古秀”的两个方面展示了一种独有的魅力。他的书法融合古趣,又有一种空旷感,萧疏感,枯槁绝物,任性自能,但又简古严正,纯以天机,以篆为隶,浑朴苍劲。谢云始终是与《褒斜》、《郙阁》保持着一种内在的精神的联系,线条的疾涩枯寒,意境的苍茫雄秀,都是沿承传统所生发出的意志与力量。

在谢云的书法中,你始终读不出一种“甜”味,总是那么苦涩,那么厚重。年轻时投身革命,不到30岁就被打为“右派”下放广西。他对书法作为艺术的发轫和精神上的排遣就是从广西开始的。青山绿水,松菊冰霜,山涧清浅,浪娱东皋。“日日用书法的竹篮,打捞诗人的良知和咳嗽。”“右派”的20年,是谢云精神潜伏的20年,也是书法作为艺术修炼的20年,是他体悟艺术真谛人生真谛的20年。20年他没有学会人世的油滑,没有那种绝望的沧桑,他还是那样的醇厚,那样的天真,那样的自信。20年间,他所学习钻研的书法体系之中,都是那种与他内在的精神有某种联系的。他在书法中走出的就是一种“清野”之路,天然的稚拙之路,鸟篆籀飞的斑斓之路。种种的经历,种种的牢骚诉诸书法与诗歌,书法与诗歌又寄寓的生命的真纯与自然,诗书伴他走过了命运的崎岖,升华了他的精神。

凝眉留影瀛洲

白头抱笔毓秀

胸涤万尘非俗士

登高独立不欠风光债

——《笔潮·第四章·之六》

艺术是精神的转换,是精神的一种寄予。谢云书法通古化今,具备着丰富的现代精神与古人的内秀。刘海粟对谢云说;“一边告别,越走越离古人远,而其神不失;越走越离自我近,但新我有升华。”在一般人很难做到的地方,谢云做到了,他在人生处于知天命的年代就确定了自己笔墨的方向,并坚定地一走就是几十年。这是艺术的内知,是生命体验与艺术体验的相互的结合。

书法内质的骨与外在的神在谢云书法是统一的,是协调的。把诗的内蕴付诸一种书法灿烂的外相,把古人的、民间的乃至于个人禀赋上的气象移植于书法,通脱中的自然,超越法度又不逾规,苍老的笔划过纸面,岁月剥落在纸的外面,诗歌成为他生命中的核,书法也成为生命中的核。诗歌的移情转换为书法的移情,生命在书写在怡情而又升华,墨与笔浑然一体,情与韵浑然一体,童稚时代的谢云和八十老翁的谢云浑然一体,他的书写既是为了自己,也是为了他们一代人,更是为了这个时代,这个历史。作为那个一代人的他是幸运的的,参加革命为了追求真理,秉笔直言是他的人格的真,遭遇下放使他走进民间,改革开放让他大有作为创办了线装书局,领衔中国书协的工作近十年,这一切的一切,现在都在他这一杆壮笔之间用书法的形式叙述着。他书法的真,让人都有一种不敢目视的感觉,一种蓬勃的张力。其活脱脱的精神,苍涩疾滞的线条,取于古又化于今的意蕴,高蹈的个人风格,让人只能对这个耄耋老人深深的敬重敬仰。

(作者单位:《中国书法》杂志社)