试论新兴大国崛起与国际体系转型

张新平,杨荣国

(兰州大学马克思主义学院,甘肃兰州730000)

试论新兴大国崛起与国际体系转型

张新平,杨荣国

(兰州大学马克思主义学院,甘肃兰州730000)

国际体系由其排列原则、单元性质、互动系统三大部分构成。在国际体系的三大组成部分中,任何一个部分的变化都将导致国际体系的变化。新世纪以来,以金砖国家为代表的新兴国家群体性崛起成为备受瞩目的时代潮流,并在不同程度上影响、冲击、改变着自冷战结束后由美国主导的单极国际体系,推动了国际体系向多权力中心以及更加公正合理、开放包容的国际秩序格局的转型,促进了国际体系的多极化、平衡化、民主化。

国际关系理论;新兴大国;国际体系;转型

2014年7月15日,金砖国家(BRICS)领导人第六次会晤在巴西城市福塔莱萨举行,会议的议题为“实现包容性增长的可持续解决方案”。从会议议题来看,此次会议的主要任务是讨论如何强化金砖国家之间的各领域合作,但更为深远的意义则在于新兴大国进一步推动着国际体系的转型和变革(International System Transition)。当前国际体系转型问题引起了国际关系学界的广泛关注,国内外研究机构和学者都对其进行了卓有成效的研究,但从现有的研究成果来看,国内学者对当前国际体系转型的性质程度、动力机制以及后果影响等方面存在较大分歧,而国外学者则将关注点更多地集中到“权力转移”和“美国霸权衰落”等议题上。那么,当前国际体系到底发生了何种变化?新兴大国崛起对国际体系转型产生了哪些影响?新兴大国如何与体系内的其他行为体处理相互关系?为了分析这些问题,本文梳理了国际体系转型相关理论,在此基础上考察了以金砖国家为代表的新兴大国崛起如何推动了冷战后国际体系的转型,并探讨了新兴大国崛起对国际体系转型的意义和影响。

一、国际体系转型及其相关理论

国际体系(International System)是国际关系研究中一个比较宽泛的概念,国际关系学界并未对其形成一个统一的、广泛接受的定义。按照卡尔·霍尔斯蒂(K.J.Holsti)的观点,国际体系是指由一系列按照特定规律相互作用着的政治实体(部落、城邦国家、民族国家或帝国)所构成的任何一种集合体。[1](P27)查尔斯·巴克莱兰(Charles McClelland)指出,国际体系包含国际社会中各组成部分或单位之间的互动关系。[2](P21)乔治·莫德尔斯基(George Modelski)认为,国际体系是指具有结构和功能需求的社会系统。[3](P127)中国学者陈岳则将国际体系定义为在国际范围内由以国家为主的各行为体之间的相互政治经济联系与作用形成的有机整体。[4](P57)虽然国内外学者对国际体系有着不同定义,但体系中相互关联单位的结构分布与互动过程都是构成国际体系的核心要素。本文采用俞正樑关于国际体系的定义,即国际体系是由其互动的各组成部分(主要为国家)构成的,具有结构、功能并与环境相互作用的有机整体。[5](P65)关于国际体系及其转型问题,不同国际关系理论范式都有其特定的国际体系观,对国际体系的性质、主体、结构以及变化动力都有不同的理解和看法。

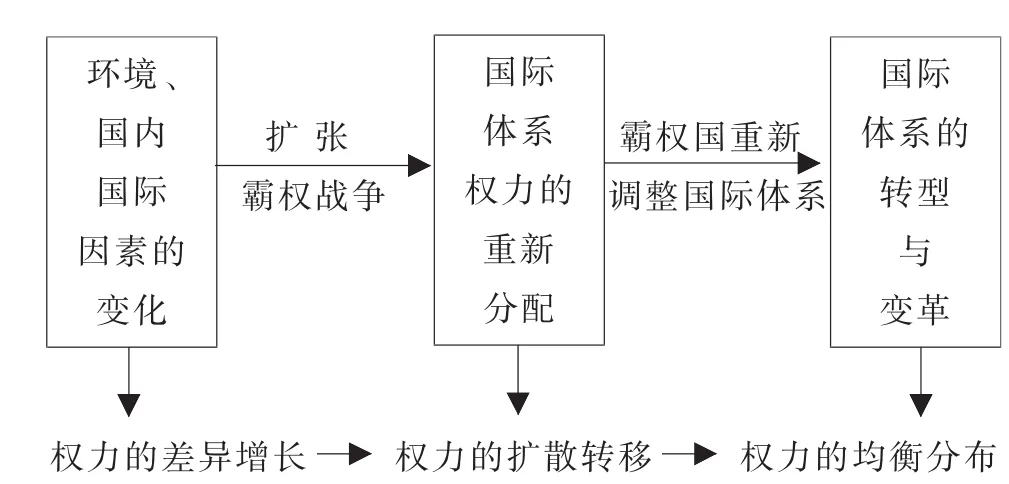

现实主义(Realism)认为,国际体系处于无政府条件下的自然状态(Anarchy)之中,无政府状态与混乱和暴力联系在一起,缺乏超越国家之上的权威来为行为体之间的冲突进行管理和调控,是一种“所有国家反对所有国家”的自然状态,因此现实主义将国际政治称之为“没有政府的政治”。在这个自助体系里,国家是体系中最主要的行为体,生存(Survival)与安全(Security)始终是国家追求的首要目标。而由于国际体系的无政府排列原则和国家功能的固定性和先验性,国家间的权力分配(Distribution of Capbilities)就成为国际体系变革的唯一变量。[6]也就是说,国家权力的变化是导致国际体系变革的内在动力。美国著名现实主义学者罗伯特·吉尔平(Robert Gilpin)在其代表作《世界政治中的战争与变革》一书中就建构了国家权力变化与国际体系变革的理论解释模型(如下图所示)。

另一国际关系理论范式自由主义(Liberalism)也承认国际体系的无政府性和国家实力的重要性,但认为国际制度(International Institutions)能够减少体系中的不确定性,将无政府状态的危害性控制在一定的范围内,使国际体系朝着有序的方向发展,这些国际制度主要包括国际准则、国际法和国际组织。此外,国家并不是单一性的、理性的国际行为体,跨国公司、非政府组织、跨国族群等非国家行为体也在全球范围内发挥着日益广泛的影响力,催生了与国家并存的全球市民社会(Global Civil Society),并且与国家一起共同发挥作用。[7]在自由主义看来,国际体系中的行为体应该关注经济利益的实现、社会福利的提高以及绝对收益的获得,出于这种考虑,政治利益应该服从于经济利益。在国际体系变迁的问题上,自由主义提出以“国际制度”替代现实主义的“实力分布”,强调国际制度分配(Distribution of Institutions)在国际体系变革的重要作用。[8](P379-396)

建构主义(Constructivism)则提出,国际体系存在三种无政府文化,即霍布斯文化、洛克文化以及康德文化,三种文化分别以“敌意”、“竞争”和“友谊”为核心。建构主义者亚历山大·温特(Alexander Wendt)明确指出,当前国际体系处于洛克式无政府状态,霍布斯文化代表着过去的国际体系文化,康德文化则代表了将来体系文化的发展方向,无政府状态并不是现实主义所认为的先验因素,而是由国家建构的。[9](P391-425)国际体系结构主要不取决于物质力量,而是取决于观念的分配(Distribution of Ideas),即国际体系受到共有知识、文化、认同、规范等因素的共同影响。物质资源只有通过共享的知识结构(共有观念)才被赋予意义,[10]社会结构不仅塑造了行为体的身份,还构造了行为体之间的认同和利益。从这个意义上说,行为主体间意义由于社会实践和互动而发生变化,进而引发了共有期望和规则等观念因素发生变化,从而导致国际体系本身的变化。

与前三者不同,马克思主义(Marxism)从生产力和生产关系的角度出发,认为国际体系包括以权力为基础的世界政治体系和以资本为基础的世界经济体系,国际体系处于一种由资本主义主导的政治经济失衡状态,即发达资本主义国家掌握着世界绝大多数的生产资料和政治资源,因而处于国际体系的“中心”地带,贫穷国家则依附于发达资本主义国家而存在,在国际体系中处于“边缘”地带,从而导致全球性经济和政治分裂。[11]在这种体系状态中,“谁最富最强,谁就掠夺最多;谁最弱,谁就被掠夺、蹂躏、压榨和扼杀。”[12](P587)马克思主义认为,资本主义内部经济结构决定了资本主义国际体系中资产阶级与无产阶级两大阶级的根本对立,随着资本主义全球化的发展,资产阶级对无产阶级的政治压迫和经济剥削将促使社会主义革命在全球范围内的爆发,无产阶级通过阶级革命从体系的边缘地位上升到中心地位,最终导致资本主义国际体系的消亡和“自由人的联合体”的实现。[13](P248-271)

总而言之,国际关系四大理论范式都认为具有特定排列顺序的国际体系经由单元的互动而构成,国际体系理论涉及国际体系的基本特性、行为主体、变革动力和互动过程等方面,国际体系存在状态、行为主体性质以及互动系统是研究国际体系的基本假设和核心变量,其国际体系观可总结如下(见表1):

根据国际关系四大理论范式的国际体系理论,国际体系由其排列原则(国际体系基本特性)、单元性质(国际行为体性质)、互动系统(权力格局/制度机制/观念文化/“中心-边缘”结构)三大部分构成,是一种涵盖物质因素与理念因素、延续性和变迁性的混合体,包含着体系与其构成部分之间复杂的相互作用和有规律的互动进程。国际体系的转型源于体系构成要素的变化,在国际体系的三大组成部分中,任何一个部分的变化都将导致国际体系的变化。

●首先,国际体系及其转型涉及体系内部各部分、各要素的排列原则和方式,即国际无政府状态或全球政治经济不平衡问题,如果体系的排列原则发生改变,则意味着体系的改变;

●其次,国际体系根据某一时期占据主导地位的单元性质来界定,即体系中主要国际行为体的性质(城邦/帝国/民族国家/阶级),如果占据主导地位的国际行为体的性质发生变化,那么国际体系也随之变化;

●最后,国际体系还受到互动系统的影响,即国际体系的权力格局、制度机制、观念文化、“中心-边缘”结构的变动都将引起国际体系的变革。

二、新兴大国崛起与国际体系转型

国际体系由排列原则、单元性质、互动系统三大部分构成。从体系的排列原则来看,当前国际体系仍处“霍布斯无政府状态”、“洛克无政府状态”与“康德无政府状态”三者共存式混合无政府状态,国际社会并没有出现超越国家之上的世界政府或世界共同体来提供秩序安全和保障公平正义,而全球政治经济的不平衡也仍是国际体系的显著特征。从体系的单元性质来看,具有阶级属性的民族国家仍然是国际体系最主要的行为体,主权原则仍然是国际法、国际关系交往中的最高原则和国际规范,也没有任何一个非国家行为体可以在国际事务和全球治理问题上代替民族国家的作用。虽然随着全球化的发展和全球市民社会的兴起,国内外学术界有观点认为民族国家在国际体系中的主导地位已呈现出逐步弱化的趋势,人类将生存在后民族国家、全球性思维模式的世界中,[14]但这并不能说明民族国家将被取代或者消亡,相反全球范围内民族主义的复兴和建立独立国家的愿望却日益高涨。[15](P3)简而言之,新兴大国的崛起并没有改变国际体系的排列原则以及自身民族国家性质和阶级属性,当前国际体系的转型主要体现为互动系统的变化,即新兴大国的崛起极大地改变了冷战后国际体系的权力格局、制度机制、观念文化和“中心-边缘”结构,推动了国际体系的转型。

表1 国际关系四大理论范式的国际体系观

(一)权力格局与“中心-边缘”结构

冷战结束以后,以金砖国家为代表新兴大国通过一系列社会改革,纷纷调整了对内对外政策,逐步探索出符合自身国情的发展道路,开启了声势浩大的现代化进程。随着现代化进程与社会改革的不断推进,新兴大国实现了经济社会快速发展,综合国力与国际影响力也得到显著提高,极大改变了国际体系的权力格局,逐步从国际体系的边缘地位上升到中心地位,促进了全球权势由“西”向“东”的快速转移。[16](P2-3)

首先,新兴大国加速崛起,经济规模持续扩大,国际经济影响力和竞争力显著提升。新兴大国多年来保持着经济的高速发展,对外开放水平进一步提高,在世界经济总量中所占的份额持续上升,日益成为“世界工厂”、“世界加油站”以及“世界原料产地”。根据国际货币组织(IMF)和世界银行(WB)的统计数据,2008年至2013年新兴大国的经济一直处于高位运行,国内生产总值不断增长,金砖五国GDP世界占有率从15.32%上升至20.2%,对外贸易额占到全球贸易份额的15%,世界经济增长贡献率上升至50%,而在2014年9月世界经济论坛发布的《2014-2015年全球竞争力报告》中,中国、俄罗斯在144个经济体的竞争力排名中位列28和53名,分别较去年提升1和11位。[17]新兴大国国际经济影响力和竞争力不断提升使西方发达资本主义国家失去了对全球经贸的压倒性支配,极大地改变了世界经济版图。

其次,新兴大国作为地区和全球事务利益攸关方,以积极姿态参与国际事务和国际体系变革。新兴大国反对霸权主义和强权政治,推进世界政治格局从单极向多极过渡,逐步全面、平等地参与国际规则制定,共同致力于建立稳定、公正、民主的国际新秩序。在纷繁复杂的国际事务中,新兴大国注重维护联合国的权威,主张在联合国的框架下通过和平协商的方式解决争端,在处理朝核危机、伊朗核危机、利比亚问题、叙利亚问题、乌克兰冲突等一系列地区热点问题上发挥了重要作用,其国际地位不断提升、影响日益广泛,打破了西方发达国家对国际事务的控制和主宰。

第三,新兴大国军队现代化进程迅速推进,日益成为维护地区与全球和平稳定的重要力量。根据英国《简氏防务周刊》公布的全球军力排名,2008-2010年俄罗斯、中国、印度军力均位于世界前10之列,而在全球军力组织(Global Fire Power)2011-2013年的排名中俄罗斯、中国、印度三国则跨入世界前5名。随着军事力量的进一步发展,新兴大国开始在打击“三股势力”,抵御非传统安全威胁,维护地区安全稳定方面扮演重要角色。截至2014年6月,中国累计派出维和官兵2万余人次,分布在联合国10个任务区执行维和任务,向亚丁湾、索马里海域共派出17批护航编队40余艘次舰艇参与护航,并与俄罗斯在双边和上合组织框架下共开展了10次针对“三股势力”的联合军事演习,为维护地区与全球安全稳定作出了重大贡献。

(二)制度机制

2008年席卷全球的金融危机造成了自20世纪30年代大萧条以来最严重的经济衰退,西方发达资本主义国家的经济遭到重创,在世界经济格局中的地位迅速下降,西方经济发展模式进一步受到质疑和诟病,很多观察家认为全球金融危机的爆发标志着以美国为首的西方世界的衰落。[18](P2-7)金融危机深刻地改变了世界经济格局,同时也对国际体系的转型起到了催化剂的作用。

金融危机充分暴露了旧有国际经济治理制度的固有缺陷。国际治理制度是指维护国际体系正常运行的一系列制度安排,旧有国际治理制度包括以联合国为核心的国际安全治理制度和以西方七/八国集团为核心的国际经济治理制度。[19](P10)美国政治学家亨廷顿(Samuel·P· Huntington)指出:“冷战结束后,世界正在并将继续被西方主要国家的目标和利益所塑造”,“作为一个仅存的超级大国,美国会同英国和法国一道处理政治和安全事务,同德国和日本一起处理经济问题”。[20](P61)然而事实上,冷战结束以来由西方发达国家主导的传统国际经济治理制度却无力摆脱金融危机的泥潭。原因在于:首先,在金融危机的影响下,旧有国际经济制度的不合理性日益显露,西方中心主义进入低潮,西方大国无法单独应对,全球经济复苏不得不依靠新兴大国的力量;其次,旧有国际经济制度以西方大国为核心,忽视新兴国家的作用,双方地位并不平等,日渐失去其合法性。

新兴大国在全球经济中的重要角色和国际经济格局的深刻变化要求国际经济治理制度的变革,新兴大国与西方发达国家就全球经济问题展开结构性对话势在必行。2007年德国总理默克尔发起在G7/8的基础上再吸纳中国、印度、南非等新兴五国加入的G8+5进程。2009年9月,为了联手应对金融危机,二十国集团(G20)第三次峰会宣布G20将替代七/八国集团(G7/8)成为“国际经济合作的主要平台”,新兴大国首次作为重要成员在全球经济治理领域发挥作用,增强了国际经济治理体系的可信度、有效性和合法性。与此同时,新兴大国也通过强化相互之间的金融合作推进国际经济治理制度变革进程。2014年7月,核定资本为1000亿美元的金砖国家开发银行在第六次金砖国家领导人峰会期间正式成立,并签署了《金砖国家出口信贷机构和创新合作协议》,极大地推动了国际货币和金融体系的改革。从G7/8、G8+5到G20的转变再到金砖国家开发银行的成立,这不仅表明全球经济治理模式结构的演变,也标志着国际体系制度结构出现重大转型。此外,新兴大国还积极投入气候变化、公共卫生、能源安全等其他全球治理领域,反映自身利益诉求、参与制度规则制定,努力跻身于全球大国才能涉足的一些领域。

(三)观念文化

新兴大国实力的不断提升以及对国际体系治理制度和决策机制的深刻影响必然推动国际体系观念的变化。体系中的传统大国和新兴大国都在进行适应性调整,正如基辛格所说,“几乎所有重要国家都在调整自己的角色。”[21]传统西方大国开始在结构上和观念上吸收和接纳新兴大国,而新兴大国也正在进行从体系的挑战者、边缘者向融入者、建设者的角色转变,国际体系中零和思维、狭隘傲慢思维逐步减少,合作共治共赢的价值认同不断强化。

对于传统西方大国来说,新兴大国的崛起冲击了其旧有的体系观念结构,国际体系不再由西方大国完全主宰,国际事务决策和国际规则制定不再是西方大国的“专利”,霸权主义和单边主义无法再有效维持国际体系的运行,而面对日益紧迫的全球性问题和人类生存挑战,西方大国开始逐步超越和摈弃传统思维,深化大国合作共赢、合作共治的体系观念,加强与新兴大国和其他区域性力量的合作,吸收和接纳新兴大国成为国际体系的平等成员,与新兴大国在国际事务中实现话语权、决策权的转移和分享。需要说明的是,由于西方中心主义逻辑的根深蒂固,西方大国思想观念的改变是艰难而缓慢的。

对于新兴大国自身来说,在多边合作框架下开展多层次、多领域的“南北对话”与“南南合作”已成为广泛共识,合作与交流代替了冲突与对抗成为新兴大国与传统大国相互交往的主导价值规范,新兴大国不仅仅是国际体系中的融入者、参与者,更是体系的制定者和建设者,除了在国际体系中享有更多的话语权和决策权,新兴大国同时也承担与传统大国共同建立更加公正合理的国际政治经济新秩序的责任和义务,新安全观、新利益观、新秩序观奠定了两大国家群体之间相互合作的观念基础。中美两国在《联合声明》中就曾表示“中美在事关全球稳定与繁荣的众多重大问题上,拥有更加广泛的合作基础,肩负更加重要的共同责任。”[22]总之,新兴大国的崛起促进了国际体系观念结构的变化,国际体系共有观念和价值规范已逐步从零和思维、单边主义向互利共赢、多边合作转变。

综上所述,自现代国际体系形成以来,西方发达国家就一直位于体系的中心,并且以自身的利益和价值观影响和塑造着国际体系,非西方国家只能处于体系的边缘。而随着新兴国家的整体崛起和西方发达国家的相对衰落,使得全球权力格局、制度机制、观念文化产生深刻的变动,并在不同程度上影响、冲击、改变着自冷战结束后由以美国为首的西方发达国家主导的国际体系。尽管西方发达国家仍然在世界经济和政治格局占据着优势地位,美国在未来十年中也仍然为世界上最强大的国家,但是这种优势地位已被大大削弱了,国际体系正向多力量中心、相互依存、公正合理、包容开放和有利于新兴国家的方向转型。

相比较近代四次国际体系转型的进程,此次国际体系转型有其自身的特点和方式:第一,此次国际体系转型是一个漫长、艰难、曲折、复杂的过程。近代四次国际体系的转型都以霸权战争的方式疾风骤雨地推翻了旧有国际体系,并由霸权国重新建立了新的国际体系,从而完成了国际体系的转型,而此次国际体系转型则是在新兴大国与传统大国的摩擦与协商、分歧与妥协中缓慢地推动国际体系的转型;第二,新兴大国并不企图挑战或颠覆国际体系,也不谋求国际体系的主导权。与两次世界大战之前不满意国际体系现状的德国不同,新兴大国积极融入国际体系成为体系中一员,接受国际体系的基本架构和制度安排,有效参与、塑造国际体系的建制、改制和转制,是国际体系的建设者而非挑战者;第三,此次国际体系将在多边合作、平等协商的基础上以和平的、对话的方式进行转型。国际体系的前四次转型充斥着霸权战争和大国竞逐,与之伴随的是长期的全球动荡和地区冲突,[23](P3-4)此次国际体系转型方式不再遵循大国争霸的逻辑,新兴大国与传统大国对话协商、和平合作,着力避免“新兴国与守成国必然冲突”的“修昔低德陷阱”,努力实现国际体系权力的和平转移和让渡;第四,新兴大国的崛起将推动国际体系由“多极化”向“无极化”发展,最终导致“无中心的全球化”。[24]新兴大国的崛起改变了国际体系权力结构,体系内的各大国都将获得相对均衡的权力和地位,任何大国将无力完全支配整个国际体系,国际体系也将从“极化”时代的竞争冲突走向“无中心”时代的共生共存。

三、新兴大国崛起对国际体系转型的影响

新兴大国的崛起推动了国际体系向更加公正、合理和有序的方向转型,同时也促进了国际体系的多极化、平衡化、民主化发展,顺应了和平、发展、合作的时代潮流。

(一)新兴大国崛起促进了国际体系的多极化

全球金融危机导致了西方发达国家的相对衰落,经过多年的复苏发展,西方发达国家经济复苏前景仍不明朗,政治社会领域也出现诸多问题。美国国内储蓄率严重不足,经济发展低迷,2011年8月,标普(Standard&Poor’s)宣布将美国主权债务等级由“AAA”下调至“AA+”,从而使市场对美国经济的信心严重受挫,进而在随后的“占领华尔街”运动中起到了推波助澜的作用;金融危机导致了欧洲偿付能力不断下降,进而使欧元区国家深陷主权债务危机的泥潭之中,不仅使欧洲经济复苏之路更加艰难曲折,更使得欧洲一体化进程雪上加霜;而金融危机对日本经济的长期影响不容低估,加之地震、海啸、核泄漏的发生,日本经济增长缓慢。西方发达国家的相对衰落表明西方世界对国际体系的控制力和主导力遭到进一步削弱。

相比之下,新兴大国开始全面走向世界舞台,在国际事务中日益发出自己的声音,并承担了更多国际责任,成为解决全球性问题的利益攸关方和维护世界和平、促进共同发展的重要力量。除了保证经济的高速、持续发展以外,新兴大国纷纷调整了国家对外政策和发展战略,国家综合实力和全球治理能力不断提升。作为国际社会中负责任的国家,中国以积极姿态参与国际体系变革和国际规则制定,参与气候、军控、能源等全球性问题治理和联合国维和行动,主张通过和平方式解决国际争端,积极倡导建立以合作共赢为核心的新型大国关系和国际关系,推动建设公正、民主、和谐的世界秩序;普京执政后开启了“重振俄罗斯战略”,强化国家观念和强国意识,积极融入国际体系,推动世界格局多极化,将对外政策重点集中到抵御北约东扩、提升战略核打击能力、参与地区热点问题、保障独联体领导作用等方面;而随着国力的提高,印度大国意识进一步强化,在国际事务中也表现得更加自信,“加入国际社会管理层”、“坐进国际社会的贵宾席”已成为印度的国家战略目标。总的来说,新兴国家的整体崛起和西方发达国家的相对衰落使西方发达国家无法再垄断国际体系权力,新兴大国具备了改变国际体系权力格局的能力,促进了国际体系的多极化发展。

(二)新兴大国崛起促进了国际体系的平衡化

长期以来,处于国际体系支配和主导地位的西方大国创造着世界上绝大部分财富、主宰着国际资本市场、控制着国际金融系统,随着全球化进程的深入,西方大国不断强化其在国际经济格局中的既得利益,而非西方国家只能依附于西方大国,并处于国际分工链条的末端。经过多年的发展,以金砖国家为代表的新兴大国在国际经济、贸易、金融、分工等领域逐步崛起,开始成为拉动全球经济发展的重要引擎,国际体系日趋平衡化。

从经济总体状况来看,截止到2013年,约占世界总人口的42%的金砖国家国内生产总值已达16.2万亿美元,世界经济占有量稳步提升,中国稳居世界第二大经济体地位,巴西、俄罗斯、印度三国的世界经济总量排名则分别位于第七、第八和第十位。根据IMF的预测,2014至2017年金砖国家将持续保持经济的高速增长,中国将保持8.5%左右的增长率,俄罗斯约为3.9%,印度约为6.4%-7.0%,巴西、南非约为4.1%,均高于西方发达国家2.2%-2.5%的增速。[25](P18)在国际贸易领域,金砖国家对外贸易水平不断提高,2013年,中国对外贸易额达4.16万亿美元,首次超越美国成为世界第一大贸易国,俄罗斯、印度对外贸易量也分别增长2.5%、2.63%。此外,金砖国家之间的经贸合作也不断深化,2002年至2012年,金砖国家间的贸易额10年间增长了11.5倍,达到3300亿美元;在国际金融领域,金砖国家致力于推进机制化合作、扩大金融发言权、改善国际金融体系。2011年4月,金砖国家共同签署《金砖国家银行合作机制金融合作框架协议》,推进了金砖国家在投融资领域的务实合作。而在世界银行对发展中国家贷款额日益减少的背景下,2013年3月,第五次金砖国家领导人峰会决定成立金砖国家开发银行向发展中国家提供贷款、推动金砖国家间本币结算,以减少对美元和欧元的依赖,改善西方发达国家主导的IMF、WB对国际金融的垄断,2014年7月金砖国家开发银行宣告成立,并作出了建立金砖国家应急储备的安排。与此同时,金砖国家通过参与国际分工和决策、提高劳动力素质、加强科技创新、营造良好的投资环境,开始改变其在全球分工链条中的末端地位,逐渐在经济全球化进程中掌握主动。事实证明,新兴大国的崛起正逐步改变着财富资源分配不合理、国际分工收益不对称的国际经济旧格局,促进了国际体系的平衡化。

(三)新兴大国崛起促进了国际体系的民主化

随着新兴大国的崛起,新兴大国在全球事务和地区事务中拥有越来越多的决策权与话语权,西方发达国家逐渐失去对国际体系的绝对主导权,无法再完全掌握国际规则的制定和运行,国际体系民主化程度得到进一步提高。

在全球政治安全事务上,新兴大国遵循国际法与国际关系准则,彼此尊重、寻求共识,在联合国等多边场合协调立场、相互支持,共同维护发展中国家的利益。在一些重大国际安全问题上,新兴大国拥有更广泛的共同利益,更愿意站在一起用一个声音说话,主张在联合国的框架下以和平协商的方式解决争端,反对大国或大国集团干涉他国内政,换句话说,新兴国家的身份比“民主国家”的身份更重要。[26]目前,中国和俄罗斯为安理会常任理事国,巴西、印度、南非也都跻身非常任理事国之列,新兴大国在国际政治安全事务中拥有更多的表决权和否决权,有效地遏制了国际体系中的霸权主义和强权政治。在全球经济事务上,新兴大国参与国际经济决策与治理的权力显著增强,新兴大国在国际货币基金组织、世界银行中的份额和投票权不断增加,国际金融与经济的治理权逐步向新兴大国偏移。旧有国际经济治理体系在金融危机中暴露出的严重缺陷和新兴大国在危机中的出色表现要求改革国际经济治理体系,增加新兴大国在IMF和WB中的份额和投票权。在新兴大国的极力争取下,2010年G20峰会达成协议决定向发展中国家转移4.6%的IMF份额和2.4%的投票权,改革后发达国家IMF份额整体将降至57.7%,发展中国家升至42.3%,中国份额从原来的3.72%升至6.39%,排名从第六跃居第三,俄罗斯、印度、巴西等国也都成为IMF前十大持有国。[27](P110)此外,根据2010年世界银行的改革方案,西方发达国家向发展中国家转移3.13%的投票权,改革后发达国家WB投票权整体将降至52.81%,发展中国家升至47.19%,中国的投票权从2.77%提高至4.42%,位列世界第三,印度、巴西等国投票权也得到不同程度提高(见表2)。毋庸置疑,新兴大国的崛起使新兴大国在全球政治、经济协调与治理机构中掌握了更多话语权和决策权,为建立公正合理的国际政治经济新秩序奠定了基础,促进了国际体系的民主化发展。

表2 西方四国和新兴四国在IMF和WB中的投票权

四、结语

当前,由新兴大国崛起推动的国际体系转型是一个渐进性调整过程,即国际体系的变革通过体系内两大国家集团和平协商和有限冲突的互动进程来实现。国际体系总体上朝着多极化、平衡化、民主化的方向发展,但阻碍国际体系进一步开放的因素依然存在,国际体系存在重新转向封闭的可能。概括起来,这些因素主要包括:第一,西方中心主义思想将导致西方大国对新兴大国的排斥和遏制,全球经济“再平衡”议题、亚太“再平衡”战略的出台都说明了这一点;第二,西方大国将利用现有国际制度机制约束和“规范”新兴大国,迫使新兴大国在全球治理领域承担更多不对等的国际责任;第三,新兴大国共同面临经济增长速度减缓、国际竞争力下降等问题,新兴大国经济增长质量、可持续以及合理性受到挑战;第四,新兴大国国家“软实力”和外交“巧实力”的不足限制了其参与全球互动和集体决策的深度和广度。

因此,如何维护国际体系的开放性和包容性、保障国际体系朝着有利于新兴国家的方向发展将是新兴大国面临的重要战略任务。新兴大国作为推动国际体系转型的中坚力量,应注重以下几个方面:首先,统筹国内国外两个大局,平衡内部发展压力与外部环境影响;其次,发挥在全球治理领域的建设性作用,培育良好的国际声誉和塑造负责任的大国形象;再次,维持与国际体系的合作关系,深入参与国际体系各功能领域规则的制定和完善;最后,要坚持在协商合作的基础上,以和平对话的方式推动国际体系的转型。通过这些方面的努力来实现新兴大国与国际体系的良性互动,进而促进国际体系持续、有序发展。

[1]K.J.Holsti.InternationalPolitics:AFrameworkforAnalysis[M]. Englewood Cliffs,H.J.:Prentice Hall,1967.

[2]Charles McClelland.Theory and the International System[M].The MacMillan Company,1996.

[3][美]詹姆斯·多尔蒂,小罗伯特·普法尔茨格拉夫.争论中的国际关系理论[M].阎学通,等,译.北京:世界知识出版社,2003.

[4]陈岳.国际政治学概论[M].北京:中国人民大学出版社,2006.

[5]俞正樑.国际关系与全球政治[M].上海:复旦大学出版社,2007.

[6]Kenneth Waltz.Theory of International Politics[M].Reading,Mass.: Addison-Wesley,1979.

[7][美]罗伯特·基欧汉,约瑟夫·奈.权力与相互依赖[M].门洪华,译.北京:北京大学出版社,2002.

[8]Robert Keohane.International Institutions:Two Approaches[J]. International Studies Quarterly,Vol.32,No.4,1998.

[9]Alexander Wendt.Anarchy is What States Make of It:The Social Construction of Power Politics[J].International Organization,Vol.46, No.2,1992.

[10]10AlexanderWendt.Social Theory of International Politics[M]. Cambridge:Cambridge University Press,1999.

[11][美]伊曼纽尔·沃勒斯坦.现代世界体系[M].北京:社会科学文献出版社,2013.

[12]列宁选集(第3卷)[M].北京:人民出版社,1960.

[13]马克思恩格斯选集(第1卷)[M].北京:人民出版社,1995.

[14]Michael Hardt and Antonio Negri.Empire[M].Boston:Harvard University Press,2001.赵汀阳.天下体系——世界制度哲学导论[M].北京:中国人民大学出版社,2011.

[15][美]小约瑟夫·奈,[加拿大]戴维·韦尔奇.理解全球冲突与合作:理论与历史[M].张小明,译.上海:上海人民出版社,2012.

[16]James F.Hoge,Jr.A Global Power Shift in the Making:Is the United States Ready?[J].Foreign Affairs,Vol.83,No.4,2004.

[17]World Economic Forum.The Global Competitiveness Report 2014-2015[EB/OL].http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitiveness Report_2014-15.pdf,2014-09-03.

[18]Joseph S.Nye Jr.The Future of American Power:Dominance and Decline in Perspective[J].Foreign Affairs,Vol.89,No.6,2010.

[19]秦亚青.国际体系的延续与变革[J].外交评论,2010,(1).

[20][美]塞缪尔·亨廷顿.文明的冲突与世界秩序的重建[M].周琪,等,译.北京:新华出版社,2009.

[21]Henry A.Kissinger.A Global Order in Flux[EB/OL].http://www. henryakissinger.com/articles/wp070904.html,2007-01-04.

[22]中华人民共和国与美利坚合众国联合声明[EB/OL].http://www. fmprc.gov.cn/mfa_chn/ziliao_611306/1179_611310/t627468.shtml, 2011-01-20.

[23]林利民.21世纪国际体系转型论析[J].现代国际关系,2009,(6).

[24]Barry Buzan.A World Without Superpowers:Decentered Globalism [J].International Relations,Vol.25,No.1,2011.

[25]林跃勤,周文.新兴经济体蓝皮书:金砖国家发展报告[M].北京:社会科学文献出版社,2013.

[26]俞正樑.全球性问题与国家[J].国际展望,2011,(4).

[27]IMF Finance Department:Quota and Voting Shares Before and After Implementation of Reforms Agreed in 2008 and 2010[EB/OL]. http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2011/pdfs/quota_tbl.pdf,2010-06-24.

[责任编辑闫明]

Analysis on Emerging Powers and the Transition in International System

ZHANG Xin-ping&YANG Rong-guo

(School of Marxism,Lanzhou University,Lanzhou 730000,Gansu,China)

International System consists of various principles and interactive systems.The changes of any part will bring about great changes for the whole system.In the new century,emerging powers represented by BRICS have played a significant role in leading international affairs and exercised its restraints upon the unipolarity dominated by American hegemony after the Cold War.The emerging powers can promote a transition of International System characterized by multiple powers,justice and openness.In addition, they also facilitate the process of democratization,multi-polarization and power equilibrium.

International Relations Theory;emerging powers;International System;transition

D815

A

1674-0955(2015)02-0116-09

2014-11-20

张新平(1964-),男,甘肃天水人,兰州大学马克思主义学院副院长、教授、博士生导师;杨荣国(1989-),男,陕西汉中人,兰州大学马克思主义学院中国现代政治发展研究所博士研究生。