在瞬态循环下实现清洁排放的后处理系统开发

【日】 K.Yoshida Y.Noazki T.Mori Y.Bisaiji Y.Haba K.Umemoto T.Fukuma

废气净化

在瞬态循环下实现清洁排放的后处理系统开发

【日】 K.Yoshida Y.Noazki T.Mori Y.Bisaiji Y.Haba K.Umemoto T.Fukuma

提出了1种氮氧化物(NOx)储存和还原(NSR)功能的切换控制策略,该控制策略是将传统的浓燃去除NOx转化为通过吸附中间还原物的柴油机NOx后处理方式(DiAir),介绍了在除硫过程中采用碳氢喷射器(HCI)的额外好处。瞬态循环下的试验研究显示,采用DiAir时的NOx转化性能主要受NSR催化器中NOx初始储存状态的影响。为避免在DiAir方式中,碳氢喷射开始后出现NOx临界值,采用浓燃还原储存的NOx尤为重要,在瞬态循环下采用这种控制策略可以达到较高的NOx转化性能。另外,将HCI和缸内后喷相结合,可使NSR除氧化硫(SOx)的浓燃状态扩展到更宽广的发动机转速和负荷范围。由于在高温条件下采用DiAir(包括柴油机颗粒捕集器的再生)时的NOx转化效率较高,在低负荷行驶工况下的NOx储存功能和除SOx过程中碳氢喷射的有益作用,显示了该控制策略在实际行驶工况下降低NOx排放的潜力。

后处理系统 瞬态循环 碳氢喷射

0 前言

近年来,世界范围内要求降低CO2排放的法规日趋严格(图1)。各种低燃油耗车辆,如混合动力车、电动车和清洁柴油车纷纷进入市场,以应对世界范围内严格的CO2排放目标。柴油车低速扭矩特性好,因而能结合“驾驶乐趣”和低燃油耗两大优势,使得柴油车在欧洲新车中约占50%的市场份额。欧6排放法规已于2014年在欧洲市场实施。此外,欧6后排放法规,如实际行驶排放法规(RDE)和全球统一轻型车试验规程(WLTC)则要求进一步提高柴油机的后处理技术,以在更为宽广的行驶工况范围内达到更高的氮氧化物(NOx)减排性能。为了降低柴油机稀燃工况下的NOx排放,欧洲市场已广泛采用尿素选择性催化还原(U-SCR)或NOx储存和还原(NSR)系统。

NSR系统最适用于中小型车辆,因为NSR系统安装空间小,且比采用尿素的选择性催化还原(SCR)系统更为便宜。但是,由于在高温和高空间速度条件下,它的NOx储存能力(以硝酸盐的形式储存)不足,因而对NOx的还原性能目前有一定的限度。为保证NSR未来可持续使用,有必要提高NSR的NOx还原性能[1-3]。

利用被吸附的中间还原物质进行柴油机NOx后处理(DiAir),是提高在高空间速度和高温条件下NOx转化性能的一种对策。即使在难以储存NOx的情况下,也可以用喷射碳氢(HC)产生的中间还原物来还原NOx[4-9]。如图2所示,在低负荷条件下,由于催化剂温度和空间速度适中,NSR的功能变得较为有效,随着发动机负荷增加,温度和空间速度提高,有利于DiAir与NSR功能的结合,从而能在更宽广的范围达到很高的NOx转化性能。

DiAir的1个显著优点是能在柴油机颗粒捕集器(DPF)再生期间保持较好的NOx减排性能。如图3所示,在传统排气系统中,DPF置于NSR催化器下游,为了将聚积的碳烟燃烧掉,它需要加热到600 ℃以上。因此,需要靠喷射HC来提高DPF的温度,这意味着为提高DPF温度而喷射的燃油还可以同时在DiAir系统中用来还原NOx。

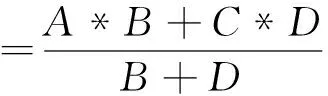

在计算总行驶里程的平均NOx排放量时(式1),应该将DPF再生时的NOx排放量也计入常规行驶排放量中,DPF再生时NOx排放量低也是实际行驶排放的重要特征之一。

此外,用位于排气管内的HC喷射器喷射HC,可以减小缸内后喷的次数,从而有效抑制机油稀释。由于低燃油耗车辆的排气温度较低,为了提高DPF的温度,后喷燃油量会比常规系统的大,因此,频繁后喷导致的机油稀释可能是未来柴油机后处理系统受到限制的原因之一。因此,在排气管内喷射HC的优点是,不仅可以通过DiAir还原NOx,而且还能减少DPF再生时的燃油后喷次数。式1为

(1)

式中:A为DPF再生时的NOx排放量,g/km;B为DPF再生时的行驶里程,km;C为正常行驶时的NOx排放量,g/km;D为正常行驶的里程,km。

1 采用DiAir的NSR系统试验

为了在采用DiAir时使NSR的系统NOx转化性能达到最佳状态,本文重点关注以下2点:(1) 在采用DiAir与传统NSR浓燃结合,还原NOx时如何控制HC喷射;(2) 抑制因使用HC喷射器造成的NOx转化性能恶化。

该项试验在1台配装1.6L NSR催化器的1.4L共轨柴油机上进行。HC喷射器安装在涡轮增压器与NSR催化器之间,依靠DiAir还原NOx的HC喷射压力为1.0MPa(图4)。由于在低温条件下,可以通过常规的NSR储存功能来还原NOx,而在高负荷条件下,利用DiAir还原NOx效率则更高,因而采用图5所示的切换策略来选择各种功能。采用NSR和DiAir时,1次瞬态试验循环中NOx的还原特性如图6所示。

图6表明,采用DiAir时,在瞬态循环下的NOx转化性能较差。但是,图7表明,在稳态循环下NOx的转化效率超过70%。图6与图7中DiAir工作运行条件基本相同。研究结果表明,NSR催化剂状态对采用DiAir时的NOx转化性能的影响很大。因此,为了充分发挥DiAir的优势,基于对NSR催化剂状态的评估来控制HC喷射至关重要。

抑制NSR催化剂的NOx减排性能恶化也非常重要。NSR反应床温度过高会导致铂族金属(PGM)烧结,这是NSR催化剂性能恶化的主要原因,DPF再生和除氧化硫(SOx)时都会导致反应温度较高[10],由于除SOx时的温度要比DPF再生时的温度高,因而改善除SOx的性能和缩短除SOx持续时间是保持较高NOx转化性能的关键(图8)。图9所示为瞬态试验循环下的除SOx特征。在该试验循环中,SOx的去除性能不佳,尤其是在试验循环的低负荷部分。因为在城市行驶循环中,除SOx的持续时间较长,所以会导致NSR催化剂退化。SOx去除能力不足,不仅会使NSR催化剂性能退化,而且也会使除SOx的燃油消耗增加。在应用NSR和DiAir系统时,缩短除SOx的持续时间是其主要目标。

因此,在本研究中,为了在瞬态试验循环下,充分发挥HC喷射器的优化,以使NSR和DiAir系统达到很高NOx转化性能。研究人员针对以下2个目标进行了HC喷射控制策略的研究:(1)在瞬态试验循环中,将常规NSR功能与DiAir相结合时,基于NSR催化剂状态的评估来实现NOx高效转化的HC喷射方法;(2)在瞬态行驶循环中,达到足够有效的SOx去除效率,从而抑制NSR催化剂性能退化的HC喷射控制。

2 NSR和DiAir的切换策略

2.1 NOx储存量对DiAir的影响

如图6和图7所示,与稳态工况相比,瞬态试验循环下NOx转化性能有所下降。先前的研究指出,喷射燃油的部分氧化和NOx的吸附是DiAir的关键反应[4,6]。因此,需要对NSR床温和NSR中的NOx储存量对这些关键反应的影响进行研究。图10所示为在空气质量流量和NOx质量相同的条件下,NOx转化性能随NSR床温的变化情况。通过发动机台架上加装的排气管冷却单元来控制催化剂的温度。尽管随着温度降低,采用DiAir时的NOx转化性能稍有下降,但在这些温度下采用DiAir对NOx转化性能的影响不大。图11是在HC开始喷射时,采用DiAir时的NOx转化性能与NOx储存量之间的关系。研究发现,在HC开始喷射时,NOx储存量越多,NOx转化性能越差。

为了研究这一现象,研究了储存大量NOx后NSR催化器上吸附的组分。先前的研究已断定,由于在高温下反应速率快,很难稳定地观察到中间组分的峰值[4-5],因而在250 ℃低温下进行了试验。图12为采用傅立叶变换红外(FTIR)光谱仪测得的中间组分生成特性。催化剂用NO(浓度30010-6)+O2(5%)进行调节1h预运行,加入NO(浓度30010-6)+C3H6(1%)+O2(5%)。第一步NOx被存储,之后供入NO和HC,模拟采用DiAir时的HC喷射。由于被储存的NOx是由HC还原的,硝酸盐在1310cm-1处的峰值消失,1395cm-1和1330cm-1处峰值增加,可以推断生成碳酸盐。同时,硝酸盐峰值(1310cm-1)消失1min后,产生了中间组分(2220cm-1)的峰值。这一结果表明,储存的NOx还原后会生成中间组分。以前的研究认为,通过吸附的NOx和部分氧化的HC会产生中间组分。由于以硝酸盐形式储存的NOx稳定并含氧,因而在此条件下很难生成中间组分。换句话说,在NOx吸附位置因无法生成中间组分而被硝酸盐占据的情况下,采用DiAir时的 NOx转化性能会有所下降。

2.2 采用DiAir时实现NOx转化性能最优化的HC喷射控制策略

以上结果显示,在DiAir开始工作前通过缸内浓燃清除NOx来避免大量的NOx储存,可以使DiAir的转化性能达到最优。因此,提出了图13所示的控制策略图,并验证了缸内浓燃的效果,图14为验证结果。在不采取缸内浓燃清除NOx的试验中,NOx转化性能需要较长时间才能达到稳定,而总的NOx转化性能因储存的NOx过多而有所下降。在HC喷射开始时,NOx储存量较大,虽然在HC喷射后出现了NOx的临界值,但是由于喷射的HC可以还原NOx,因而NOx峰值随后会降低。另一方面,在采用缸内浓燃后,DiAir的NOx转化性能马上就能达到稳定,由于缸内浓燃产生的大量还原性物质可以还原储存的NOx,因而从HC喷射开始,DiAir就能很好地工作。

图15所示为在瞬态循环下该控制策略达到的性能,在1种具有代表性的严格行驶循环中进行了验证。为了研究DiAir的效果,在保持燃油损耗相同的情况下,比较了有、无DiAir时的NOx转化性能。为了使还原NOx的燃油消耗总量相同,采用部分缸内浓燃取代DiAir的HC喷射。

由图15可以看出,DiAir提高了NOx的转化性能,尤其是在高负荷工况下。在还原NOx的总燃油消耗量相同的条件下,与传统的NSR相比,DiAir能够拓宽NOx还原的范围。

3 除SOx时HC喷射的控制

3.1 除SOx性能不足的原因分析

由于浓燃运行时NSR的催化剂床温和空燃比对除SOx的性能有很大的影响,研究人员对NSR催化剂的温度和空燃比进行了研究。按图9进行除SOx控制时,缸内浓燃的正时和NSR的床温如图16所示。在图9中可能观察到在SOx释放的条件下,浓燃空燃比会持续保持。另一方面,尤其在0~ 350s的低负荷循环工况下,观察到了因浓燃持续期不够长而导致的少量SOx释放。SOx去除性能不足的主要原因与氧储存能力(OSC)有关。图17所示为从浓燃到稀燃切换过程中OSC的恢复特性。可以看到,即使是在浓燃后,NSR进口处的空燃比较大的情况下,NSR催化器出口的空燃比仍可以保持化学当量空燃比。这一特性是NSR催化剂的储氧功能起的作用。NSR催化剂含有储氧物质,例如Ce。 在浓燃开始时,浓燃产生的还原性气体会使NSR催化剂中储存的氧还原,在浓燃结束后,由于NSR催化剂所含的储氧物质内还有储存的氧,因此即使在稀燃条件下,NSR催化器出口的空燃比仍可保持化学当量比。从图17可以看到,还原后的储氧物质在1s内可以再次储氧,这意味着如果在浓燃过程因车辆行驶状态(比如减速)而中断,此时必须额外提供还原剂来还原储氧物质中储存的氧。储氧物质内的氧消耗殆尽后,会观察到有硫释放。因此,为了在瞬态试验循环下达到足够的SOx释放,除SOx过程中保持浓燃持续期很重要。

图18是在新欧洲行驶循环(NEDC)和WLTC循环的运行范围内,用1台1.4L发动机可能实现浓燃的区域。如图18所示,由于燃烧稳定性和排气温度的限制,有一部分区域不可能采用浓燃。在高负荷工况时采用浓燃,排气温度会超过排气歧管或涡轮增压器耐久性的允许温度。此外,浓燃时的碳烟排放也是1个限制因素,因为它会使DPF再生能力下降。

此外,在低负荷工况下很难保证燃烧的稳定性,因为要在较低的总燃油耗下完成浓燃,必须减少空气质量。为了实现长时间的浓燃,需要寻找一种克服浓燃限制因素的解决方案。

3.2 利用HC喷射保持浓燃

HC喷射与缸内浓燃结合是保持还原性条件的有效措施。图19所示为除SOx过程中进行HC喷射时的空燃比控制特性。在无法实现缸内浓燃的情况下,可以通过喷射最佳数量的HC来保持目标空燃比值。由于排气管中喷射HC不会影响缸内燃烧,因而它能使浓燃范围比传统浓燃的更宽广。

图20所示为瞬态试验循环中除SOx的特性。缸内浓燃与HC喷射相结合时,SOx释放量有所增加,这表明它能抑制NSR催化剂的恶化,并能减少PGM的涂载量,从而达到实际行驶循环的排放目标。

4 结语

本文研究了采用DiAir和除SOx来还原NOx时的HC喷射控制策略,取得了以下结论:

(1) NSR催化器中的NOx储存量对NOx的转化性能影响很大,HC喷射前的NOx还原对提高NOx转化效率非常有效。

(2) 在总燃油消耗量相同的瞬态试验循环中,与传统NSR系统相比,采用DiAir的NSR系统能达到更高的NOx转化效率。

(3) 给出SOx去除性能不足的原因。此外,为了在瞬态行驶工况下达到持续浓燃状态,HC喷射与缸内浓燃相结合能改善SOx的去除性能。

从采用DiAir和可靠除SOx以抑制NSR催化剂恶化的角度来看,HC喷射器是实现NOx转化性能最优化的1种非常有效的措施。该项技术可以扩大NSR的应用范围,有助于未来在清洁柴油乘用车中的推广。

[1] Grisstede I, Franoscheck S, Seyler M,et al. Robust NOxafter treatment systems for diesel pass-cars beyond EU6[C]. Aachen Colloquium 21, 2012.

[2] Eckhoff S, Franoschek S, Adam F,et al. Efficient NOxafter treatment technologies for clean diesel[C]. Aachen Colloquium 20, 2011.

[3] Umeno T, Hanzawa M, Hayashi Y,et al. Development of new lean NOxtrap technology with high sulfur resistance[C]. SAE Paper 2014-01-1526.

[4] Bisaiji Y, Yoshida K, Inoue M, et al. Development of Di-Air- a new diesel deNOxsystem by adsorbed intermediate reductants[C]. SAE Paper 2011-01-2089.

[5] Bisaiji Y, Yoshida K, Inoue M, et al. Reactionmechanism analysis of Di-Air-contributions of hydrocarbons and interme-diates[C]. SAE Paper 2012-01-1744.

[6] Inoue M, Bisaiji Y, Yoshida K,et al. deNOxperformance and reaction mechanism of the Di-Air system[J]. Topics in Catalysis 56, 2013:1-8.

[7] Yoshida K, Bisaiji Y, Takagi N,et al. A study of the NOxreduction mechanism for improving the performance of Di-Air[C]. 4th International MinNOxconference, 2012.

[8] Inoue M, Fukuma T, Bisaiji Y,et al. Di-Air :the new deNOxsystem for future emission compliance[C]. Aachen Colloquium 20, 2011.

[9] Uenishi T, Umemoto K, Yoshida K,et al. Development of the design methodology for a new deNOxsystem DiAir[C]. JSAE Paper 159-20135689.

[10] Yazawa Y, Watanabe M, Takeuchi M, et al. Improvement of NOxstorage-reduction catalyst[C]. SAE Paper 2007-01-1056.

高英英 译自 SAE Paper2014-01-2809

朱炳全 校

虞 展 编辑

2014-03-24)