大学英语课堂教学复杂系统与大学生创造力培养研究

孙凤娟,石运章

(山东农业大学外国语学院,山东泰安271018)

大学英语课堂教学复杂系统与大学生创造力培养研究

孙凤娟,石运章

(山东农业大学外国语学院,山东泰安271018)

本文基于复杂系统理论,依据大学英语课堂教学系统的复杂性特征,从横向和纵向两个维度提出了课堂教学策略,以期促进大学英语课堂教学复杂系统自行演化的同时,激发、培养大学生的创造能力,并探讨创造力发展规律。

创造力;复杂系统;课堂教学

1.0 引言

当今世界各国之间的竞争都聚焦在民族的创造力竞争上,创新精神成为人才素质的必然要求。基于《国家中长期教育改革与发展规划纲要》(2010),高等教育要注重培养、造就创新型人才,探索并推行创新型教育方式,突出培养学生创造性思维和创新能力。《大学英语课程教学要求》(2010)也要求我国的大学英语教学应注重学思结合,通过启发式、探究式、讨论式等教学活动,激发学生的学习兴趣,营造自由探索、勇于创新的教学环境,培养学生的英语综合应用能力。因此,大学英语教学应在加强学生语言知识学习的同时,注重培养他们的创新精神与应用能力,以更好地服务于创造性人才培养的目标。

自创造力研究以来,不同学者曾从心理学、脑科学、社会学等角度对其本质及内在机制进行过深入研究

(Amabile,1983;Sterberg,1988;等)。20世纪50年代,美国心理学家吉尔福德将其引入科学研究领域,并对教育科学产生了重要影响,自此,在国外多所高校中,以创造力为目标的创新人才培养得到了前所未有的重视与发展(Christensen&Fisher,1979;Howard,2005)。我国关于大学生创造力培养的研究最早始于1979年上海交通大学开展的创新学研究。近几年,随着高校倡导实施创新教育以来,对大学生创造力的研究相对增多(刘宣如、刘成彬,2008;李艳玲,2010;吕金梅、陈锴,2013)。虽然创造力研究已渗入到各个专业研究,但与语言教学的结合仍然是一个较新的研究领域。目前已有研究局限于对语言课堂上影响创造力单一因素进行探究或仅从宏观层面上给予笼统建议(Russell,2012;许立国,2007),缺乏系统性与动态性。

2.0 复杂系统理论视域下的大学英语课堂教学复杂系统特征分析

复杂系统理论始于20世纪80年代,是在系统论、自组织论、耗散结构论、突变论和混沌论等基础理论上发展起来的(吴彤,2001)。它不是一门具体的学科,而是以自然、社会的复杂性及复杂系统为研究对象,并揭示其运作演化规律的科学。自兴起以来迅猛发展,已渗透到各个学科领域,其影响超越了自然科学和社会科学领域存在的传统的还原论思维(将复杂事物分解为各部分之组合的方法),具有方法论上的普遍意义。复杂系统具有开放性、非线性、自组织性、涨落性等特征,遵循从无序到有序,从不平衡到平衡的发展规律(Larsen-Freeman,1997:142-144)。

大学英语课堂教学由教学主体(教师和学生)、教学方法、教学内容、教学环境等多个因素构成,诸要素之间相互影响、相互作用,构成了动态、多维的关系集合,共同影响语言教学与习得过程,是一个典型的复杂系统。

2.1 开放性

1850年,德国物理学家Rudolf Clausius首次提出了熵(entropy)的概念,熵表示的是系统的无序程度,是系统能量状态的一种表征,熵值越大表明系统的混乱程度越大。一个孤立的系统如果与外界环境没有任何物质和能量的交换,就会朝着熵增大的方向发展,最终达到无序。因此,要想使系统朝着有序方向发展,必须开放。一个复杂系统会始终保持开放状态,不断与外界进行能量与信息的交换,从而引入负熵流,抵消系统内的熵增,以打破原平衡,引发系统的不断变更,向更高级的有序阶段发展(Prigogine,1977:98)。

为了使大学英语课堂教学充满生机,需要保持全方位开放,通过外界新信息、新能量的广泛摄入,不断引发教学主体认知、观念的混沌,以激发探究欲望;同时也为理解、分析教学内容,积累充分的背景知识,打下良好基础。开放不仅指教学主体认知过程的开放,也应当包含教学内容、教学时空的开放等。开放是实现大学英语课堂教学自行运作的必要条件,但过度的开放会导致系统自身结构的瓦解。为了避免这种情况的发生,大学英语教师需要对开放的程度进行适当的控制,尤其对开放的内容进行适时指导,使系统保持开放性的同时仍具有一定的灵活性和独立性,这才是复杂系统演化对于开放程度要求的本质所在。

2.2 非线性

非线性(non-linear)是指系统内各要素之间的作用具有相干性,而不是简单的叠加,因此形成的系统整体功能大于各部分相加之和(Thietart,1995)。复杂系统是一个复杂的非线性交互系统,系统要素内部、要素之间以及系统与外界环境之间都相互依赖、相互联系、相互制约和耦合,从而导致系统的多样性、差异性和不可预测性。非线性是复杂性的根本原因和主要根源,它可以加剧系统的非稳定性,导致多重演化成为可能。

大学英语课堂教学的众多因素构成了一个复杂的交互网络。课堂中的人际交互、人与环境的互动、空间环境、物质设施以及教学要求和规范等要素都会影响大学英语教学的进程和走向(王兰兰、苗兴伟,2013: 45)。另外,学习者的智力因素、语言基础、认知风格、思维方式、学习策略、性格特征等个体差异也会形成一种势能差,共同参与互动,对教学效果产生影响。因此,非线性是大学英语课堂教学的典型特征。这就需要我们的大学英语教师充分意识到这种非线性特征,采取灵活的教学组织方式,对教学过程中由于非线性作用产生的各种不可预测性做好预案,确保教学过程顺利进行。但是,并不是所有的非线性作用都有益于系统演化,

有些非线性作用可能会导致消极效应,因此教师要深入认识,积极参与,确保非线性作用形成有益的协同效应(陈妮,2012:17)。

2.3 自组织性

“耗散结构论”创始人Prigogine最早提出了自组织(self-organization)的概念。“协同学”创始人H.Haken则第一次准确地将自组织定义为:“如果一个体系在获得空间的、时间的或功能的结构过程中,没有外界的特定干涉,我们便说该体系是自组织的(Haken,1988:11)。”因此,自组织无需人为地控制与策划,可以自发形成、维持并演化。他组织则刚好相反,不能自行演化,只能在外界指令的推动下被动发展。复杂系统的自组织往往是由非线性交互作用决定的。在没有外部干预下,系统内的大量子系统相互影响,不断适应,自行调节,在吸引子(atrractor)的诱导下,遵循一定的演化规则,动态循环发展,自主地从无序走向有序。吸引子是系统被吸引并最终固定于某一状态的性质,是系统的收敛性表现(Dubinskas,1994:355-367),它使系统在宏观上有规律可循,为系统演化提供发展的方向和目标。

事实上,绝对的自组织是不存在的,系统的演化一般都是在自组织和他组织的交互作用下完成的(杜春彦、郑立亮,2004:82)。判断一个系统是否是自组织的系统,不是看它是否受到了外界因素的影响,而是看系统本身对这种影响的态度和举措。自组织系统应对外界影响的行为是积极的、动态的、协商的(王忠厚,2011:66)。我们判断大学英语课堂教学过程是自组织还是他组织,取决于师生之间的关系。如果语言课堂受制于教师的严格掌控,学生被迫参与教学活动,那么师生之间形成的就不是一个有机整体,教学过程就属于他组织。反之,学生是在教师的指导下,自觉、自愿地有效学习,那么师生之间构成的有机整体就会形成自组织的有序结构。宽松自由的语言课堂氛围,积极有效的教学活动,灵活开放的教学方法,使师生基于共同意愿,形成互相探讨,自愿参与的教学整体,共同围绕着吸引子,即系统教学目标,动态协同,朝着有序方向自组织演化。

2.4 涨落性

涨落(fluctuation)是系统某个变量或者某个行为对其平均值发生的或多或少的偏离(Prigogine,1977:98)。开放性导致的系统能量增加,以及各子系统间的协同作用会激活序参量(order parameter)(在系统演化过程中从无到有地变化,并且能够指示新结构的形成,反映新结构有序程度的参量)(Haken,1988:121);随着信息、能量的聚集,以及对序参量的伺服,引发系统涨落,彻底打破原有的平衡态,走向新的平衡。一般情况下,涨落是偶然的、微小的,尤其在平衡态或近平衡态,会随机生灭,不影响系统的稳定性。但在远离平衡态则不同,尤其在临界点附近的涨落很容易通过系统的非线性作用放大成巨涨落,从而引发突变,新特征涌现,新的有序结构生成。

大学英语课堂教学是师生共同参与的过程,教学主体在特定情境下进行沟通与协商,使不同思维在交流与碰撞中闪现出智慧的“火花”,引发认知系统、情感系统、技能系统等的不断涨落;教学主体的状态涨落又会引发教学系统的整体涨落。但是由于课堂中众因素的影响,教学过程中会产生各种参量,导致不同的涨落。究竟哪种参量会对我们的大学英语课堂教学的有序发展起决定性作用,还要结合具体的教学目标,采用相应的教学方法引导并改变系统参量,合理运用所引发的涨落,以保证教学系统向更高的目的态有序发展。

据此,大学英语课堂教学系统无论其要素还是整体结构都表现出复杂系统的特性。鉴于此,在实际教学工作中,我们应当从整体上多维度、多层次地审视、研究大学英语课堂教学,还原并利用其复杂系统特征。

3.0 基于创造力培养的大学英语课堂教学复杂系统自行演化策略

复杂系统的演化是通过要素之间的非线性交互不断自组织发展,导致系统涨落,形成新的有序结构的过程。创造是对已有的知识、经验进行加工,产生新的认识飞跃的过程。由此可以看出,复杂系统的自行演化与创造性密切相关——其自主从无序到有序、从简单到复杂、从低级到高级的演化过程其实就是创造的形成过程。因此,本文从整体上审视大学英语课堂教学,根据其复杂系统的特征提出相应的教学策略,在促进课堂教

学系统动态自行演化的同时培养大学生的创造力,并尝试揭示创造力的发展规律。

3.1 策略介绍

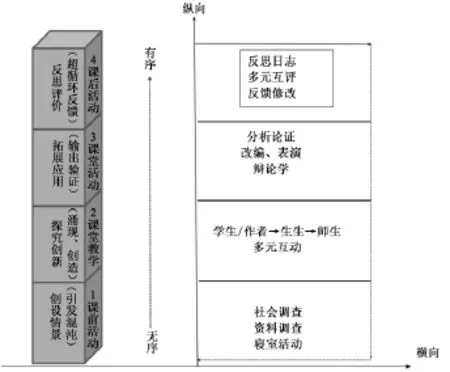

复杂系统由大量子系统组成,系统之间既有平行关系,也有层次关系。因此,系统的有序演化不仅包括纵向演化环节的自组织(历时),也包括横向境域形态之间的非线性(共时)。在设计教学策略时,我们要考虑到两大纬度,即横向教学场要素(包括教学内容、教学环境、教学组织等)和纵向教学策略(包括课前、课堂、课后三大部分)。(图1顺序只是研究的逻辑顺序,并不是系统必须遵循的时间和空间顺序。例如引发系统的混沌,并不是说混沌状态必须在课堂教学伊始形成,实际上它贯穿并蔓延在课堂教学的始终。且本研究以纵向教学策略为主线,在每一阶段中会突出横向教学场要素的作用。)

图1 基于创造力培养的大学英语课堂教学复杂系统自行演化策略

3.1.1 创设情境:课前全方位开放,引发大学英语课堂教学系统的混沌

课前采取一系列措施,拓展教学空间,拓宽教学视野,将课堂从课内延伸到课外,从校内扩展到校外,不断促进大学英语课堂教学系统的全方位开放。以大学英语阅读课为例,在每个单元的篇章学习之前,可以布置学生以宿舍为单位,根据本单元话题进行社会调查、资料查询,使学生在不受作者的思想和篇章内容的束缚下,广泛而有效地摄入更多的相关信息,形成丰厚的知识储备、坚实的背景知识,为探讨、创新打下基础。在外来信息的刺激下,学生的思维会逐渐离开平衡态。当学生获得的信息与其“前概念”冲突或者在其前概念中还处于空白状态的时候,就会激发学生产生惊奇和不可思议的心理(乔学光、张金钟,1995:9),引发混沌。然而在与外界进行信息与能量交换的过程中,由于外部信息的良莠不齐,可能会影响学生对信息的正确选择,从而引入正熵,影响系统的演化与发展。因此,在保持课堂教学开放的同时,需要教师主动干预,适当控制,阻止不良信息的干扰,以为学习者进行创造奠定一个良好的信息基础。

3.1.2 探究创新:课堂要素间非线性交互,自组织发展,引发系统涨落,创造生成

创造力的发展在某种程度上取决于创造环境的好坏,因此大学英语教师应当营造一种安全、融洽、自由民主、敢于创新的课堂氛围,并尝试运用多种教学方法,如主题研究法、启发式教学、发现式教学、问题式教学、情境式教学等,采取合适的提问策略,有意识地激励学生积极思维,生疑质疑,敢于打破常规,提出个人见解。具体教学策略如下:首先,学生与文章作者互动,从整体上把握语篇内容及中心,并快速获取作者的观点或态度;之后跳出文本,启发学生将文中获取的信息或作者的观点与先前相关知识和经验相联系,进行评价和鉴赏,然后通过小组讨论,将学生课前自主思考的观点与篇章评判后的观点或疑问进行交流或讨论;最后通过Presentation、PPT等方式汇报,进行组间或师生之间平等性和协商性互动。师生双方互相协商,共同理解、解

读教学内容,实现对教学内容的意义建构,从而完成创新与突破。整个教学过程中,教学目标贯穿始终,而本研究中的教学目标不同于以往课堂中单一的认知目标,它是一个系统性的教学目标,以整体性的眼光来思考教学,并对课堂教学活动进行的总体规划,具有导向功能。因为我们的课堂教学是以创造力培养为目的的,因此教学目标还要基于问题解决且体现协商性,具有启发与激励功能。此教学目标的确定过程就是对系统吸引子的建构过程,引导教学过程朝目的态发展,同时不断驱动个体进行创造。

3.1.3 拓展应用:输出验证,系统新质稳定

通过逻辑分析、论证或丰富的第二课堂活动如改编表演、辩论赛等方式来检验成果是否正确可行。合理而有效地输出创新成果,可以更好地反映创造过程,并对创造成果进行调整、补充和完善,使其客观化。如果成果证明是正确的,创新过程圆满结束,教学系统内新质稳定下来。反之,思维会反馈新的问题,重复以上步骤。创造本身就是一个不断认识、反思、批判、创造、再纠正,最终确认的动态发展过程。

3.1.4 反思评价:系统超循环反馈

反思评价是引发教学过程良性循环的关键环节,也是保证创造性思维运转的有效保障。其方式可以依托网络平台或教师的博客空间,要求学生每次课后网上完成反思日志,对创造思维过程及感悟进行总结,以供大家互相参考。并在留言区或在线互动区进行评价。评价形式要综合点评-互评-反思多元化评价方法,整合教师-同伴-自身多元化评价主体,以期对下一步的教学活动提供借鉴并做出指导。

总之,该策略的目的是促进大学英语课堂教学系统的自行演变,但最终还是基于大学生创造力的培养与发展。

3.2 该策略下大学英语课堂教学系统的演化路径与创造力发展规律

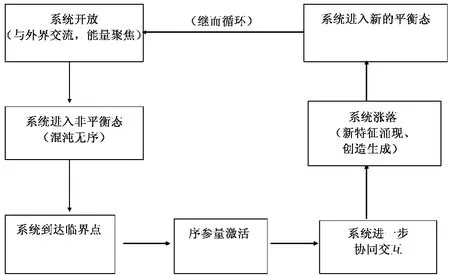

图2 大学英语课堂教学系统的演化路径

课前的开放性策略使大学英语课堂教学系统不断与外界进行交流。当摄入的新信息与系统内的原信息产生差异时,就会引发系统理解与解释上的困难,从而引发混沌状态。混沌不仅表现为系统整体性混沌,还表现为教学主体(尤指学生)的混沌,其中个体的混沌是系统整体混沌的基础与前提。混沌无序促使系统远离平衡态,在吸引子——教学目标的引导下,构成要素(教学主体、教学内容、教学环境等)之间非线性交互,逐渐朝系统目的态自组织演变。当到达临界点时,系统产生多个分歧点或生长点,即对于某一问题的看法会形成多种新思想、新方法和新观念,可能导致教学系统的多种发展可能,并且对微小的扰动十分敏感。这一扰动在创造力的产生过程中起着主导作用。因此教师在分歧点或生长点的引导便显得尤为重要。教师要有意识地去扶植某一有意义涨落的放大和成长,并提倡各种涨落之间的竞争。教师的适时点拨将对学生的思维产生启发与引导作用。随着认识的深入,问题的解决,学生对某一问题的正确观点在非线性作用下成为具有支配地位的观点,即成为序参量。系统的进一步协同交互使序参量迅速增大,从而引发学生认知系统涨落,个体系统的涨落继而引发系统的整体性涨落,最终形成在新质基础上的整体有序结构,新特征涌现,创造生成。

简言之,大学英语课堂教学系统从无序到有序的自行演化过程就是学生创造性思维的形成过程。该模式下学生的创造力发展遵循以下规律:课前参与,引起思维的混沌状态——课堂多元互动,系统自组织,涨落引发突变,促进新特征涌现,创造生成——课后反思评价,创造过程结束,思维到达新的认知有序态,继而进入下一轮循环。该过程具有生成性、动态性,是一个不断偏离平衡态,引发涨落,达到更高层次平衡态的循环往复过程,在这个过程中涨落起关键性作用,是创造力形成的根本原因。据此,在实际教学工作中,我们不应当再局限于大学英语课堂教学单一要素的研究,而应将其看作一个系统进行整体性的研究,根据其复杂系统特征,努力创设条件,促进自行演化,引发涨落,从而激发并培养学生的创造力。

4.0 结语

综上所述,本文将复杂系统理论与具体的大学英语课堂教学活动相结合,从其整体演化的视角审视教学过程及各个环节的关系,从两个维度提出了基于创造力培养的大学英语课堂教学系统自行演化策略。以期在充分发挥该课堂复杂系统特征的基础上,为学习者创造力的培养创设有效的教学环境,从新的角度探讨大学生的创造力发展规律,以期对大学生创造力培养及大学英语教学提供理论及实践指导,为培养创新型人才做出探索和研究。

[1]Amabile,T.M.The Social Psychology of Creativity[M].New York:Spininger-Verlag,1983.

[2]Christensen,J.E.&J.E.Fisher.Analytic Philosophy of Education asa Sub-discipline:An Introduction to Its Techniques and Application[M].New York:University Press of America,1979.

[3]Dubinskas,F.On the edge of chaos[J].Journal of Management Inquiry,1994,(1):355-367.

[4]Haken,H.Information and Self-organization:A Macroscopic Approach to Complex Systems[M].Berlin&New York:Springer-Verlag,1988.

[5]Howard,M.Creative Thinking,Values and Design and Technology Education[J].International Journal of Technology and Design Education,2005,(3):19-37.

[6]Larsen-Freeman,D.Chaos/complexity science and second language acquisition[J].Applied Linguistics,1997,(2):141-165.

[7]Prigogine,N.G.Self-Organization in Non-Equilibrium System from Dissipative Structures to Order through Fluctuation[M].New York:Wiley,1977.

[8]Russell,C.Creative in Finding Creativity in the Curriculum:The CLIL Second Language Classroom[M].The Australian Association for Research in Education,Inc.2012.

[9]Sternberg,R.J.The Nature of Creativity[M].New York:Cambridge University Press,1988.

[10]Thietart,R.A.Forgues B.Chaos theory and organization[J].Organization Science,1995,6,(1):19-31.

[11]陈妮.基于耗散结构理论的混合学习的特征分析和策略研究[J].中国电化教育,2012,(11):13-17.

[12]杜春彦,郑立亮.论学习过程的非线性机制[J].系统辩证学学报,2004,(2):81-83.

[13]教育部.国家中长期教育改革与发展规划纲要[EB/OL].2010.http://www.gov.cn/jrzg/2010-06/06/content_ 1621777.htm.[2014-08-16]

[14]教育部高等教育司.大学英语课程教学要求[M].北京:外语教学与研究出版社,2010.

[15]李艳玲.浅论影响大学生创造力发展的学校环境因素[J].中国大学教育,2010,(10):19-20.

[16]刘宣如,刘成彬.当前大学生创造力问题调查与对策思考[J].江西科技师范学院学报,2008,(3):45-48.

[17]吕金梅,陈锴.大学生创造力现状调查与分析[J].重庆电子工程职业学院学报,2013,(1):68-71.

[18]乔学光,张金钟.自组织有序演化原理对教学工作的几点启示[J].石油教育,1995,(7):6-10.

[19]王兰兰,苗兴伟.混沌-复杂系统理论在大学英语教学中的实际应用路径探析[J].外语教学,2013,(6):43-48.

[20]王忠厚.从混沌走向协同:课堂教学自组织境域研究[D].重庆:西南大学,2011.

[21]吴彤.自组织方法化研究[M].北京:清华大学出版社,2001.

[22]许立国.英语教学中大学生创造力的培养[J].怀化学院学报,2007.

文学伦理学批评专栏 (主持人:聂珍钊)

主持人按语:应《山东外语教学》的邀请,我荣幸地主持本期和下一期文学伦理学批评专栏,集中推出6篇由我主持的国家社科基金重大招标项目“文学伦理学批评:理论建构与批评实践研究”[项目编号: 13&ZD128]团队成员撰写的文稿。

文学伦理学批评(Ethical Literary Criticism)是中国学者在借鉴西方伦理批评和中国道德批评的基础上创建的文学批评方法,是一种从伦理视角阅读、分析、阐释和评价文学的批评方法。文学伦理学批评把伦理选择作为理论基础,认为伦理选择是在人类完成自然选择之后必须经历的过程。伦理选择的途径是教诲,而教诲的基本手段则是文学。文学伦理学批评从起源上把文学看成道德的产物,认为文学是特定历史阶段社会伦理的表达形式,文学在本质上是关于伦理的艺术。文学的任务就是描写这种伦理秩序的变化及其变化所引发的问题和导致的结果,为人类文明进步提供经验和教诲。文学伦理学批评以文学文本为批评的对象,从伦理的视角解释文学中描写的不同生活现象,挖掘其中蕴藏的道德教诲价值。同众多的批评方法相比,文学伦理学批评有一个显著的特点,就是从伦理的视角解释文学中描写的不同生活现象及其存在的伦理原因,并对其作出价值判断。文学伦理学批评作为方法论,强调文学及其批评的社会责任,强调文学的教诲功能,强调回到历史的伦理现场,站在当时的伦理立场上解读和阐释文学作品,分析作品中导致社会事件和影响人物命运的伦理因素,用伦理的观点阐释和评价各类人物伦理选择的途径、过程与结果,从中获取伦理选择在历史上和现实中所给予我们的道德教诲和警示,探讨对于我们今天的意义。

文学伦理学批评提出一系列专门术语并对这些术语进行定义,建立起文学伦理学批评的话语体系,从而使其成为科学的方法。文学伦理学批评的核心术语主要有:伦理环境、伦理身份、伦理选择、伦理禁忌、伦理两难、伦理线、伦理结、伦理解构、伦理意识等等。中国文学伦理学批评从一开始就致力于方法论的建构及其在文学批评中的运用,表现出同美国伦理批评不同的特点。中国文学伦理学批评不是西方伦理批评的照搬移植,而是借鉴创新。同西方的伦理批评相比,它将文学伦理学转变为文学伦理学批评方法论,从而使它能够有效地解决具体的文学问题。它建立了自己的批评话语,从而使文学伦理学批评成为容易掌握的批评文学的工具。正是由于这些特点,文学伦理学批评才能焕发出蓬勃的生命。

本期本栏发表的3篇文章和下一期将要推出的3篇文章均运用文学伦理学批评的方法,从不同角度诠释了文学作品中的伦理问题。本期的3篇文章中,聂珍钊的文章探索了马华诗歌的伦理诉求与情感表达。曾巍运用文学伦理学批评的方法解读了美国自白派女诗人西尔维亚·普拉斯的家庭诗。陈晞、石璇探索了尤金·奥尼尔剧作《榆树下的欲望》中的斯芬克斯因子与伦理选择。我们期待热心的读者和文学伦理学批评的研究者、爱好者和我们联系、交流。

A Study on College English Classroom Teaching Complex System and Creativity Cultivation of College Students

SUN Feng-juan,SHI Yun-zhang

(College of Foreign Languages,Shandong Agricultural University,Taian 271018,China)

Based on the theory of Com p lex System,this paper is to study the teaching strategies from horizontal and vertical angles in view of the complexity of College English classroom teaching system.The study aims to promote the evolution of the classroom teaching system,cultivate students’creativity,and explore the law of creativity development.

creativity;complex system;classroom teaching

H319

A

1002-2643(2015)03-0064-06

10.16482/j.sdwy37-1026.2015-03-008

2014-11-26

本文为山东省教育科学“十二五”规划2013年度规划课题“基于复杂系统及创造力培养的大学英语教学模式研究”(课题编号:2013GG131)的阶段性成果。

孙凤娟(1980-),女,汉族,山东泰安人,讲师,研究生。研究方向:应用语言学,外语教学。石运章(1965-),男,汉族,山东临沂人,教授,博士。研究方向:二语习得,应用语言学及心理语言学。