两化融合背景下我国信息化建设探讨

□文/王育菁(西安财经学院 陕西·西安)

两化融合背景下我国信息化建设探讨

□文/王育菁

(西安财经学院 陕西·西安)

信息化建设备受世界关注,在此形势下,我国政府提出两化融合,发展战略性新兴产业,实现经济快速增长的强国战略。本文着重对当前信息化建设存在的主要问题进行分析,并结合我国实际提出对策建议。

新型工业化;信息化;信息技术;创新

收录日期:2014年12月8日

一、两化融合的提出

改革开放至今,我国在工业化发展方面不断探索,也摸索出了适合自身发展的成功规律,因此也跃居世界制造业大国。但是,传统工业的发展思路还是制约着当前的成功规律,所以在信息时代还需要重新反思和定位。党的十七大报告分析了当下的时代特征,提出了信息化和工业化的两化融合,十七届五中全会在“十二五”规划中再次提到两化的深度融合。2011年,《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》颁布,明确为“十二五”的信息化发展指引了方向,纲要提出要全面提高信息化水平,加快建设宽带、融合、安全、泛在的下一代国家信息基础设施,推动信息化和工业化深度融合,培育发展战略性新兴产业,促进新兴科技与新兴产业深度融合,推进经济社会各领域信息化,加强网络与信息安全保障。2011年,我国成立了国家信息化专家咨询委员会,昭示了国家信息化领导小组对推进我国信息化建设和维护国家信息安全工作的领导作用的加强。其中心课题就是如何以信息化带动工业化,如何走一条新型的工业化道路。由此可见,我国政府深知两化融合在现代经济体系中的作用举足轻重,推进产业转型,在信息化环境下走工业强国之路是当务之急。

二、两化融合背景下的工业化和信息化特征

工业化:我国当前提出的工业化是指新型工业化,与传统的工业化相比,所谓新型工业化,就是指“科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥”的工业化。其特征表现为,以信息化带动,以科技进步和创新为动力,能够增强可持续发展能力。

信息化:1997年首届全国信息化工作会议召开,提出信息化定义为:“信息化是指培育、发展以智能化工具为代表的新的生产力并使之造福于社会的历史过程。”其要素为开发利用信息资源,建设国家信息网络,推进信息技术应用,发展信息技术和产业,培育信息化人才,制定和完善信息化政策。在2006~2020年国家信息化发展战略中,增加“信息安全”为第7要素。

广义的“信息化”是转变经济增长方式的核心课题。焦点就

是发挥人力资本的作用,发挥知识和技能的作用,一言以蔽之就是发挥信息化的作用。

新型工业化的提出是我国工业化理论的新发展,以信息化带动工业化,以工业化促进信息化是中国在工业化过程中发挥后发优势的现实选择。

三、信息化的误区

谈到信息化,最常见的想法就是建设硬件,购置电脑、安装宽带,两者连接起来就算是实行了信息化。比如,各级政府部门实行电子政务,实际操作中有的只是建立了政府网站,配备了若干服务器和电脑,却并没有多少信息的公开发布,也没有方便广大公民的及时利用,形同虚设。所以,第一届专家委极力促成政务公开,电子政务首先是政务,没有政务信息的公开,再多的服务器、电脑也是摆设,解决不了电子政务的核心问题。国务院颁布的政府信息公开条例无疑大力推进了电子政务的健康发展。因此,信息化是融合到各个行业各个部门的一项事业,需要全社会的力量去完成,不是仅仅局限在某个方面,某个领域,而是要创建一个稳定、协调、健康的发展势态,实现真正的广义信息化。

四、我国信息化建设中存在的问题

1、信息化发展在结构上差异明显。根据国家统计局测算结果,2010年中国信息化发展指数(Ⅱ)为0.707,比2009年增长10.76%。经过对2008~2010年的指数及与分类指数的比较可以看出,2010年最高的0.941为产业技术指数,比上年提高0.027个点;最低的0.417是基础设施指数,比上年提高0.028个点,表明了我国信息化发展态势平稳增加,新型工业化趋势明显,信息产业的发展稍显滞后,尽快缩小城乡间的信息化基础设施差距极为重要。(表1)

表1

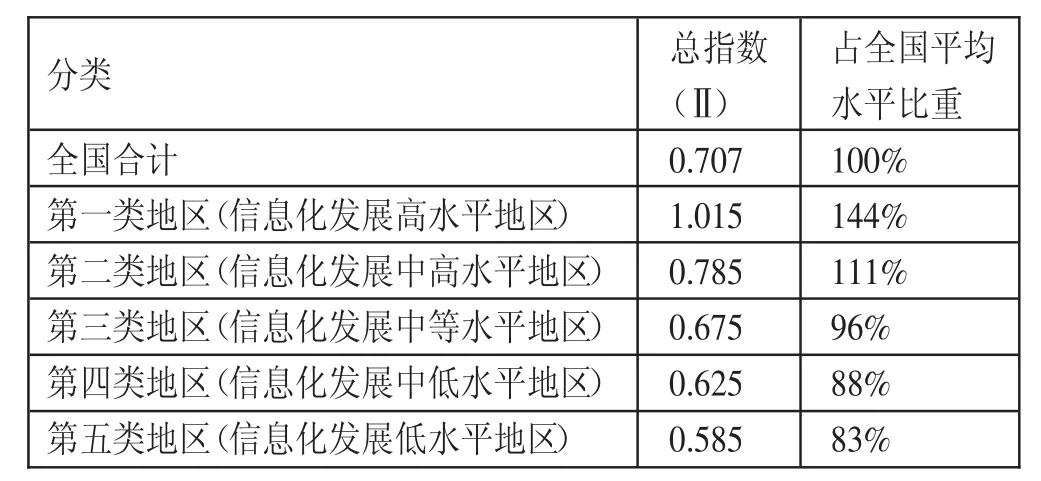

2、各省区信息化发展水平不够均衡。根据2010年信息化发展指数(Ⅱ)测算结果,将全国分为五类地区比对,可以看出,一类地区相当于全国平均水平的1.44倍,与世界主要国家相比也属中高水平;而第五类地区相当于全国平均水平的83%,仅相当于一类地区的58%。地区间发展不平衡,东部沿海地区的信息化建设卓有成效,与西部地区有明显差距。(表2)

表2

3、信息化基础建设相对薄弱。无线网络覆盖主要是核心区域,互联网宽带接入普及率不高,光纤到户工程有待加快实施;网络双向覆盖率非城区地域偏低;三网融合还有待推进。

4、信息化普及率偏低。固定电话、有线电视、宽带费用和人民收入水平相比还比较高,部分用户和微小企业处于用不起境地;一些社会成员的信息化知识和信息化意识欠缺,直接影响信息化的消费水平。

5、信息化与工业化融合度不够。两化融合对于工业化和信息化而言,都是其发展的高级阶段,当前的产业形态还多少受传统工业化时代的影响,技术上主要靠机械化和电气化,还依赖于自然资源、资金等生产元素,这无疑与信息化要与新技术、信息资源等深度融合的要求格格不入。

五、我国信息化建设发展建议

1、信息化建设一定要适应我国的国情。全球都在走信息化建设发展的道路,不同国家都有各自的特点,中国也不例外,我们要基于基本国情,反思以往的发展模式,树立信息化时代的大势观;树立跨越式发展观,认真贯彻落实中央关于信息化的战略定位,制定出两化融合背景下的新的信息化发展战略。

2、促进信息化的全面协调发展。信息化已渗透到各个领域,但在发展过程中行业间、地区间还存在明显的数字鸿沟,所以,一定要加大力度促进信息化的协调发展,加大西部地区的信息基础设施建设,增加农村的信息建设投入,促进城乡信息和资源的流动及对接,实现农业的工业化及信息化。对于传统产业要敢于运用信息技术完成内部改造和提升,推进三网融合,节约资源,打破行业的垄断经营。

3、推进信息化与工业化的融合。推进两化融合是一项系统工程,信息化虽已渗透到了社会的各个领域,但信息通信技术与传统产业技术结合度还不够,要加强两者间的集成创新,在预研、开发、设计、生产等环节中进一步推动信息化,提高工作效能;加快“中国制造”向“中国创造”转变,完成我国制造业的质的嬗变;充分挖掘利用信息资源,促进节约能源、降低物耗、控制污染、保护环境。推动资源配置、流程再造、业务重塑和管理决策环节的信息化,提升企业的综合竞争力。

4完善信息化标准和评价体系。我国先后在“十一五”、“十二五”发展规划中引入了信息化发展指数(Ⅰ)、信息化发展指数(Ⅱ),用以对信息化发展进程和总体目标进行监测和评价。下一步,还需要进一步完善信息化建设相关标准体系,使信息化建设有序、规范。信息化测评是全国及各地开展信息化工作的风向标,是检验及推动信息化建设进展的重要方式。科学的测算测评结果,会直观地反映信息化发展水平,实施信息化所产生的效益与影响,因此要完善信息化测评的标准、方法、体系,引领信息化健康、有序向前迈进。

主要参考文献:

[1]中央政府门户网站.国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要[Z].2011.3.16.

[2]吴敬琏.信息化是转型期核心命题[J].中国交通信息化,2011.7.

[3]高新民.对国家信息化发展战略及当前主要任务的理解[J].中国教育信息化,2014.6.

F49

A