词汇语义变化的隐喻研究

李春晖,王丹

(东北林业大学外国语学院,哈尔滨150040)

词汇语义变化的隐喻研究

李春晖,王丹

(东北林业大学外国语学院,哈尔滨150040)

作为语言中的共有现象,词汇语义变化一直是语言学的中心议题之一。本文从认知角度,对词汇语义变化的方式和过程进行了研究。运用隐喻认知模式,依据认知心理学和认知语言学理论阐释词汇语义变化过程。研究结果表明,隐喻是词汇语义变化的重要途径,也是人们认识和运用词汇的强有力工具。

词汇语义变化;隐喻;认知

1 隐喻语言的产生

隐喻不仅仅是语言中的修辞现象,也是人类理解周围事物,感知并形成概念的工具。对于隐喻语言的起源问题,格特鲁德·巴克在《隐喻:修辞心理研究》一书中阐述了两种观点:第一种观点认为隐喻源自早期人类思维不发达性。这种观点已经被现代认知理论推翻,因为至今为止,人们还在源源不断地去创造隐喻,而这些创造均是出自人们表达的需要。第二种观点认为隐喻的产生源自人类的需求。最初,隐喻被用来填补语言使用中词语的空缺,后来由于其强大的表达力而成为语言中不可或缺的部分。无论是哪一种语言,人们所创造的原始词汇都是表达具体事物的,随着人类社会的发展,人们逐渐获得了抽象思维的能力。这时,人们往往借助已有的具体词汇来表达抽象概念,于是产生了隐喻性语言。这种隐喻来源观点与认知语言学的观点是一致的,为多数语言学家所采用。莱考夫和约翰逊在《人们赖以生存的隐喻》一书中将隐喻归为三类:第一种是结构隐喻。结构隐喻用一种概念去构造另一种概念,两种概念相叠加,用谈论一种概念的语言去谈论另一种概念,通过这一过程实现词汇语义变化。第二种隐喻被称作空间隐喻。空间隐喻将空间结构投射到非空间结构上,赋予该非空间概念一个空间方位。这类隐喻基于人体经历,如:站立、躺下等。第三种隐喻为本体隐喻。本体隐喻将本来抽象的“思想”、“情感”、“心理活动”等概念看作为具体概念,对其进行谈论、量化等。

2 隐喻的心理学基础

20世纪30年代诞生于德国的完型心理学提出了整体大于部分之和的观点,为隐喻提供了心理学基础。完型心理学理论认为人们在观察事物的过程中,容易将其看作是有组织的整体,而非单个元素,知觉在认知过程中具有组织和解释的作用。具体内容可以划分为如下两个原则:

2.1相似原则

相似原则是指人们倾向于把相同或相似的东西看作是一个单位。例如,在图1相似原则中,虽然每横行和每竖行的距离和图形的数量都相等,但是观察者更容易将每一横行看作是一个整体,因为这些图形之间具有相似性。

图1 相似原则Fig.1 Similarity principle

2.2顺接原则

人们在认知的过程中,倾向于识别与自身相似或变化小的个体。例如,在图2顺接原则中,人们容易将(a)看作是(b)和(c)的组合,而非(d)和(e)的组合。

图2 顺接原则Fig.2 Principle of good continuation

3 隐喻与词汇语义变化

3.1词汇语义变化类型

3.1.1语义的扩大和缩小

语义的扩大是指词汇从指代某些特定意义转变为指代普遍意义,词汇的新义所使用的语境范围远远大于旧的意义。例如:“arrive”一词原指“到岸”,后来延伸为“到达”;与之相反,语义的缩小是指词汇从指代普遍意义转变为指代特定意义,词义使用范围减小。

3.1.2语义的转贬和扬升

语义的转贬是指词汇意义从褒义或中性义转向贬义。例如,“villain”原指“农奴”或者“村民”,后来演变成“恶棍”或“罪犯”。与之相反,词义的扬升是指词义由贬义或中性义朝褒义发展。如:“knight”原指“仆人”或“侍从”,现发展为“骑士”或“爵士”之意。

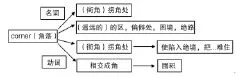

3.1.3词性转化

词性转化是指一个词改变了原有词性,被赋予新的词性。其中最常见的是由名词向动词的转化,如:“weed”起初是一个名词,译为“杂草”。后由名词转化为动词,译为“除草”或“铲除”。词性转化引起的词义拓展现象在英语中很常见,除了名词转化为动词之外,还有动词转化为名词,如:“have a look”;形容词转化为动词,如:“calmdown”;形容词转化为名词,如:“look after the poor”,etc.有时,一个词会发生多次词性转化。以“corner”为例,“corner”的词义变化如图3所示。

图3 “corner”的词性转化图Fig.3 Word formation diagram of corner

3.2隐喻在词汇语义变化中的作用

3.2.1隐喻与涟漪式词汇语义变化

正如“涟漪”所示含义,涟漪式词汇语义变化中的词义由中心向四周扩散。以“arm”为例(见图4)。“arm”本意为胳膊,打斗的时候,胳膊起到防护和进攻作用。人们通过隐喻认知,将“arm”从人体组成部分这一认知域投射到战争这一认知域,并通过联想认知,使用“arms”来表示“武器”。因为两者在功能上具有相似性,见图4(a);从外形上看,椅子的扶手类似于人类的胳膊。依据这个相似性,短语“the arm of a chair”表示“椅子的扶手”,见图4(b);从人体的构造方面看,大脑是人体的总司令部,统领和支配着身体其他部分,胳膊是人体的分支机构并受到大脑的控制。通过隐喻联想,短语“the arm of a firm”表示“公司的分机构”,见图4(c);此外,根据机器上某些部件和人的手臂在外形上相似性,“the arm of a machine”用来表示“机器的臂状物件”,见图4(d);大部分人的右手臂灵活于左手臂,右手臂在工作和生活中发挥着重要的作用。如果一个人在某种情况下愿意将自己的右手臂割舍掉,证明这个人愿意付出一切代价。英语中“give your right arm”表示“愿意付出一切”,见图4(e);人在准备打架的时候首先会举起双臂放在身体前面用来防卫和攻击,所以当这种姿态出现时便预示着一场战斗的到来。根据这种联想,“be up in arms”用来表示“气愤的准备打架”,见图4(f)。通过“arm”词义的变化过程,我们可以看出,隐喻思维主导着词汇语义变化,相似性联想原则在涟漪式词汇语义变化中起到引导性作用。

图4 涟漪式词汇语义变化Fig.4 Ripple-style lexical semantic change

3.2.2隐喻与竹筒式词汇语义变化

竹筒式词汇变化就像竹子的生长方式一样,笔直向上,没有枝杈。竹筒式词汇变化的特点是:从原始词义派生出第二个词义,第二个又派生出第三个词义,依此类推。我们能明显看出第三个词义和第二个词义之间的联系,却很难看出它和第一个词义之间的联系。如图5所示,“board”原始义是“木板”,木板这种材料可以用来做桌子,于是人们将“board”从材料认知域投射到作用认知域,衍生出“桌子”这个含义;从使用角度,桌子可以用来开会,所以“board”从“桌子”细化为“开会用的桌子”之意;之后这个词进一步变化为“使用桌子的人”,例如“评议员”;由于使用桌子的人不止一个,很多时候是一伙人,所以“board”又衍生出“全体委员会”,如“董事会”的含义;在此基础上“board”进一步指代“董事会成员”。通过以上过程我们可以看出,“board”的词汇语义变化是环环相扣,呈现竹筒式的变化规律,它的每一次变化都通过隐喻认知来实现。

图5 竹筒式词汇变化Fig.5 Bamboo tube style lexical semantic change

3.2.3隐喻与仙人掌式词汇语义变化

词汇语义在变化过程中,往往不是以单一模式去演变,而是涟漪式和竹筒式结合的变化过程。这个过程就像植物仙人掌一样,呈现出朝着多个方向生长的模式。如图6所示,总结单词“sponge”的含义,我们能够发现,“海绵”、“吸水性强的材料”、“寄生虫”这三个词义是以原始义“一种海洋动物”为中心,以涟漪的方式向四周拓展的,因为“海绵”具备和“sponge”这种海洋动物相似的外表。人们通过隐喻认知,将词义由生物域投射到生活材料域。接着,“海绵”又以涟漪词汇变化方式衍生出“蛋糕”和“多孔渗水金属”的词义。类似的,“吸水性强的材料”具备和“sponge”类似的作用,“寄生虫”具有只索取和不奉献的这种特点,和“sponge”在功能上具有相似性。我们再来纵向看一下如下这些拓展词义,“sponge”通过原始意义隐喻出“吸水性强的材料”,这种材料又隐喻出“外科用的纱布”、“像海绵一样吸收大量的东西”和“大量饮酒的人”;此后“像海绵一样吸收大量东西”又隐喻出“擦”、“揩”以及“骗取”,这些词义都是从原始域中的含义开始以竹筒式发生词义变化的结果。通过以上变化,我们可以总结:“sponge”在发生词义变化的过程中,并非是以单一的形式进行,而是综合了涟漪式和竹筒式,呈现出仙人掌式变化,无论是哪种变化方式,这些词义的变化和延伸都具有认知理据,通过隐喻认知来实现。

图6 仙人掌式词汇变化Fig.6 Cactus style lexical semantic change

4 隐喻与大学英语词汇教学

4.1大学英语词汇教学现状分析

实践证明,传统英语词汇教学缺乏有效的教学法,过于强调词语的每个意义却忽视了这些意义之间的联系。学生学到的每个词义都是孤立存在的,词义之间的联系以及单词在语境下的不同理解往往被忽视。认知语言学及其相关理论的出现,为大学英语词汇教学的改革带来了启示。认知语言学认为,隐喻是实现词汇语义变化的重要方式。隐喻所带来的词汇语义变化基于人们的联想认知,能够体现不同词义之间的联系。其实,词的每个意义之间都是具有联系的。如果仔细地研究每一个词的词源,就会发现它们身上都存在隐喻的影子。因此,将隐喻机制引入英语词汇教学可以打破传统词汇教学机械而枯燥的教学法。在教学过程中,教师应当引导学生去思考每个单词多个意义之间的相似性并通过隐喻认知来解释词义之间的联系。这样不仅可以提高词汇的学习效率,还能够为学生清晰地展示词义变化的过程和规律。

4.2隐喻词汇教学法

4.2.1熟悉隐喻的思维方式

作为一种思维方式,隐喻是不同文化中存在的一种共同现象。皮德敏认为教师应当将隐喻作为词汇教学中必不可少的一部分,从一开始就将隐喻思维与词义的联想认知结合起来。例如,我们起初很难将“surf”与“上网”联系到一起,而隐喻相似性却巧妙地将这两种活动联系在一起。“冲浪运动”和“上网”的共同点在于它们都是“无拘无束、新奇并且刺激”的活动。于是,我们用“surf the Internet”来凸显人们对于畅游网络世界的感受。因此,词汇教学须有意识地培养学生的隐喻思维能力,使他们能够意识并利用隐喻思考词汇意义。只有这样,词汇的多个意义才能形成有组织框架,便于记忆和使用。

4.2.2了解隐喻的文化特征

尽管不同地区使用不同的语言,但是人们的基本生活方式以及认知方式是相同的。因此,无论扎根于哪一种文化,隐喻可以为人们带来思想上的共鸣。例如,英语词汇“dead”相当于汉语中的“死的,没有生命的”。英语中有“dead silence”这样的表达,汉语中也有类似的“死一样的沉寂”的说法。但是,在使用隐喻的过程中,我们也不排除文化差异性所引起的词义选择和表达上的不同。因为,词汇是语言的基本组成部分,也是民族文化和价值观的体现。在词汇教学中,教师应当引导学生多去了解英语民族文化,这样才能体会隐喻在词义变化中所体现的独特文化色彩。

4.2.3语境下的词汇认知

生活中,当我们听到“It's cold here”时,在不同情况下,我们会给出不同的理解。如果,当时的场合与天气相关,而说话者又穿的很单薄,那么这句话所表达的就是其字面意义。但是,如果说话者在工作场合受到了冷遇,那么这句话所表达的就是其隐喻意义,用来形容说话者当时糟糕的心情。这个例子说明语境知识与隐喻的主观感受相似性理论应当结合起来,去理解词语的意义。教师在词汇教学中,应为学生提供相应的练习,使学生更准确地把握词汇在不同语境下的意义。

5 结语

隐喻是人类思维和认知的基本模式,也是实现词汇语义变化的重要方式。它建立在相似性基础上,通过已知和未知事物、具体和抽象事物以及不同经验域之间的投射,对词义的拓展发挥着创造性的作用。此外,利用隐喻指导英语词汇教学,不但可以使学生了解词汇变化的规律、深刻理解其演变机制,还能够提高词汇教与学的效率。隐喻带来的词汇语义变化推动着语言不断发展。

[1]Buck,G.The Metaphor:a study in the psychology of rhetoric[M].Folcroft Library,1971.

[2]Goatly,A.The Language of Metaphors[M].London:Routledge,1997.

[3]Grandy,R.E.Semantic fields,Prototypes,and the Lexicon[M].NJ:Lawrence Erlbaum,1992.

[4]Lakoff,G.&Johnson,M.Metaphors We Live By[M].Chicago:the University of Chicago Press,1980.

[5]Lakoff,G.Women,Fire and Dangerous Things[M].Chicago:the University of Chicago Press,1987.

[6]Larsen-Freeman,D.Techniques and Principles in Language Teaching[M]. Oxford:Oxford University Press,1986.

[7]John.Taylor.Ten Lectures on Applied Cognitive Linguistics[M].Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press,2007.

Metaphorical Study of Lexical Semantic Change

LI Chun-hui,WANG Dan

(Institute of Foreign Languages,Northeast Forestry University,Harbin 150040,China)

As a common phenomenon of language,lexical semantic change has long been a central topic in linguistics.The method and process of lexical semantic change were explored from cognitive approach in this paper.Based on the theories of cognitive psychology and cognitive linguistics,lexical semantic change process was explained with metaphor as cognitive model.The result shows that metaphor is an important way of lexical semantic change as well as a powerful tool of cognizing and applying words.

Lexical semantics change;Metaphor;Cognition

H030

A

1674-8646(2015)12-0064-04

2015-09-12

黑龙江省教育厅人文社会科学研究项目“词汇语义关系衍生机制的认知研究”(12514044)

李春晖(1987-),女,黑龙江哈尔滨人,硕士研究生,从事语用学及认知语言学研究;王丹(1967-),女,黑龙江哈尔滨人,教授,英语语言文学硕士,从事语用学及应用语言学研究。