社会组织参与社会救助的模式与路径选择

何阁

(安徽师范大学历史与社会学院,安徽芜湖241002)

社会组织参与社会救助的模式与路径选择

何阁

(安徽师范大学历史与社会学院,安徽芜湖241002)

社会组织是社会治理的重要主体之一。随着市场失灵、政府失灵、第三方治理理论以及福利多元主义的发展,社会组织开始运用社会化手段和市场化手段参与社会救助,社会救助民营化成为政府转移职能的重要手段。从博弈行为分析和福利多元主义的视角,根据具体提供社会救助服务过程中实际发挥作用主体的不同组合,可以将社会救助服务的提供模式做出三种划分,分别是政府全负责模式、社会组织全负责模式以及政府社会协作模式。在这三种社会组织参与社会救助的模式中,中国立足社会现实,选择最恰当的路径,在转变政府行政职能的过程中,综合各方力量,充分发挥社会组织的力量,着力构建和谐的公私伙伴关系。在众多可选的市场化方案中,合同外包和凭单制的方法成为中国政府的首选。为了承接社会救助项目,社会组织也应该从服务创新能力、自我评估能力等方面来增强自身的能力建设。

社会组织;社会救助;模式机制;路径选择;合同外包;凭单制

DOl:10.11965/xbew20150602

2015年10月,党的十八届五中全会提出社会救助领域要实现“精准扶贫、精准脱贫”的目标,这样准确定位被救助对象的工作方法,无疑会加大服务提供者的压力,给政府带来沉重压力,但同时,也将促进政府职能转移进程的加快,为社会组织的作用发挥带来契机。王浦劬和萨拉蒙教授认为,广义的社会组织是指除党政机关、企事业单位以外的社会中介组织。狭义的社会组织,是指由各级民政部门作为登记管理机关,纳入登记管理范围的社会团体、民办非企业单位、基金会这三类社会组织[1]。在社会组织参与社会救助的研究过程中,主要指的是狭义的社会组织。随着治理方式的转变,为了“释放社会与市场的活力,缓解地方政府能力不足与公共产品、公共服务多元化之间的张力”[2],我国政府逐渐开始进行行政职能的转移,越来越多的公共服务和公共产品开始向社会寻求助力。社会救助作为面对社会脆弱群体的直接救济服务,作为民生的最后一道防线,作为各个国家的社会保障体系中最为重要的一环,更是对社会组织承接政府此项职能转移提出了更高的要求。由于社会救助的“民生兜底”作用,政府在转移该项服务职能的过程中,不仅要制定更高的市场准入规则、更及时地把握社会组织提供服务的动态,更加重要的是必须要结合我国实际国情,探索建立能够紧密联系政府和社会组织协同合作的公私伙伴关系,以此来推进社会救助事业的开展。

一、文献综述:三个层面讨论社会组织参与社会救助

社会组织是人类社会所必不可少的一种积极行动者、有效行动机制,是资源配置方式清单当中的一种必选机制[3]。虽然现在对于社会组织参与社会保障的研究分散在非营利组织、非政府组织、民间组织、慈善组织等主体较多,且在这些研究中主体也存在一定差异,但是这对社会组织参与社会救助的模式与路径选择的研究依然提供很多帮助。现有研究主要分布在三个主要方面。

第一,用公共服务多元化理论来推导社会组织应该参与社会救助。有人认为,由于政府失灵的现象,就使得吸收非营利组织参与社会救助成为一个必然的选择[4]。有人认为,让非营利组织对政策制定具有发言权、合理促进资源交换、努力打造“第三方”平台等,能够有效促进政府与非营利组织在社会救助领域的合作[5]。有人认为,慈善组织在参与社会救助、动员慈善资源、分担政府职责、化解社会矛盾方面发挥了重要的作用[6]。

第二,从治理体系多元化和社会治理创新的角度看,强调社会组织应该参与社会救助。有人在论证多中心治理下农村公共物品的供给模式时,主张构建政府、农村社区、私人部门、第三部门四位一体的农村公共物品的供给主体结构[7]。有人认为,非政府组织可以吸纳社会慈善资金,弥补政府投入不足;提供多样性服务及专业化救助;救助过程中较强的目标针对性提高了救助效率等优势[8]。

第三,用服务购买的方式来吸收社会组织参与社会救助。有人认为,政府应转型政府服务职能,优化公共服务职能,优化公共服务的供给性质和供给形式以及转变政府治理理念等方法改进政府购买服务[9]。有人从加强政府与社会组织互助关系、完善社会组织参与政府购买服务制度、创建社会组织参与政府购买公共服务长效合作机制等方面来促进社会组织参与政府购买公共服务[10]。

二、现实审视:社会组织成为被期待的社会救助主体

(一)从博弈行为分析看提供社会救助的主体问题

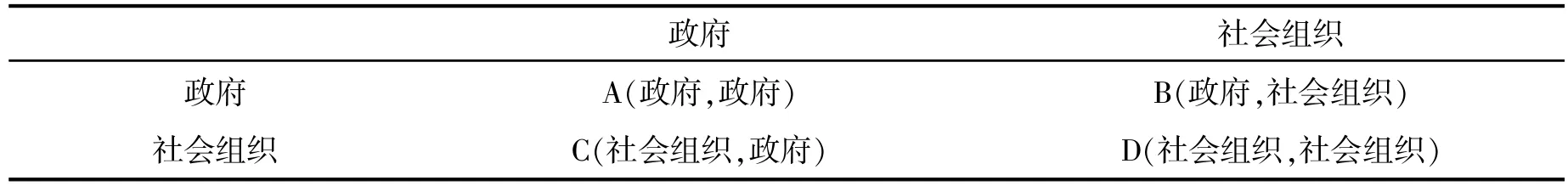

社会救助是整个社会和谐发展必不可少的举措,从博弈的角度来说,政府和社会组织作为两个博弈参与者,在关于谁来提供社会救助这方面,存在四种选择:A类表示社会和国家都认为社会救助应该由国家来负责,比如西方福利国家强调的强国家主义。B类表示政府和社会组织都认为应该由对方来提供社会救助,倘若在实际生活中遇到这样的情况,双方都会逃避责任,那国家的运行是不可想象的。C类代表着政府和社会组织都将社会救助的提供看作是自己的责任,这是社会救助受益人最期待的局面。D类代表政府和社会组织都认为社会组织应该担当大任,这也正是世界范围内社会救助改革的大方向。

随着社会保障大部制改革、政府整体性治理的推进,社会组织在社会救助服务提供中的作用不断放大,如表1所示,在提供社会救助这一问题上,政府部门和社会组织之间进行博弈。他们有四种选择,但在现实中,博弈的局中人并不止双方,还有更为重要的第三方:消费者。正如西方福利国家危机的出现,国家完全负责社会救助的功能正在减弱,而社会组织单方面提供社会救助的选择又不现实,那么如何才能实现“纳什均衡”呢?萨拉蒙教授为我们提供了一种第三方治理的道路。

表1 政府和社会组织关于提供社会救助主体的博弈选择

(二)从福利多元主义看社会组织参与的问题

彭华民教授认为,福利多元主义是当前福利国家转型的方向,学界对于多元提供社会福利的看法主要是三分法和四分法两种。三分法认为,社会福利应该由市场、国家、家庭来提供,或者提供主体是市场、国家和民间社会。四分法认为社会福利的来源应该由市场、国家、社区和民间社会组成,社会救助也是这样。社会救助从最初的国家提供越来越朝着二元主体提供模式转型,社会组织越来越显现出其作用发挥的有效性。以自然灾害救助为例,我国民政部设有专门的救灾司来处理灾害救助问题,每当有重大灾情发生,中央就会设立临时的指挥中心来处理紧急灾情。但不可否认,面对突如其来的变故,国家的反映能力仍然存在问题,救援物资储备不足、受损房屋的安全评估系统不完善等难题,都要求着社会组织发挥作用[11]。在灾害救助方面,除了红十字会这类半官方社会组织之外,越来越多的民众选择通过完全独立自主的社会组织来参与救助,比如在汶川大地震、玉树地震等时期,“壹基金”就提供了大量的资金和物资支持。

(三)中国社会救助现实需要社会组织的参与

社会救助是我国社会保障体系中重要的一环,它包含的内容很多:最低生活保障、特殊群体保障、灾害救助等等。最低生活保障作为一种惠及全体国民的制度是政府不可替代的责任,而其他方面,社会组织都能够有一定作为。比如在教育方面,单靠政府推进西部计划、为贫困学生提供每年几千元的生活补助金,其覆盖面较为狭窄,在这种情况下,慈善基金会可以在残疾成年人家庭,帮助其未成年子女在教育方面提供资金;旨在为穷人提供帮助的社会组织可以帮扶贫困地区的学生提供一定学习材料和教学资源,都是社会组织参与社会救助的表现。

但碎片化的帮助对于十四亿人口的中国来说是杯水车薪。只有将社会救助正式交由社会组织来提供,才能从本质上缓解政府压力、为更多的需要帮助的人提供帮助。社会组织具有异质性和灵活性,而且社会组织的活动开展,多是直接面对社会公众,其非营利性和公开性获得了良好的社会基础。此外,很多社会组织建立之初的主要关注点就集中在特殊群体的需要方面,在其发展中,资金的缺乏是重要的制约因素。从这些方面来说,社会救助民营化不仅仅是为了满足政府和社会组织的各自要求,更是在社会的大环境下,所有局中人的最佳策略组合。

三、模式建构:社会组织参与社会救助的模式

学界对于社会组织参与社会救助的研究认为,政府工具在社会救助民营化的过程中发挥着重要的作用。在当前中国社会现实的背景下,应因地制宜、因事而异地选择不同的政府工具来推动政府职能的转移和社会组织参与社会救助的进程。

(一)政府工具视角:社会组织参与社会救助的可行性路径

陈振明教授认为,网络组织间关系是以合作代替了竞争[12]35。在政府管理的基础上,有两种手段,在社会组织参与社会救助的过程中发挥很大的作用。

1.社会化手段,即建立公私伙伴关系

公私伙伴关系旨在通过公共部门与私人部门的资源整合,共同将国家资源和社会资源予以重新配置,提高资源的使用效率,减轻政府的财政负担,增进社会整体福利[12]298。在运用社会化手段时,社会组织需要注意两点。

一是社会组织要把握住政府职能转移的机会。一方面,政府有转移社会救助服务的需要。政府作为社会公共服务的理所应当的提供者,在社会救助的提供方面责无旁贷,而社会救助刚性增长的要求,却又让政府背负巨大的财政压力。此外,我国社会保障管理过程中存在着严重的“九龙治水”现象,庞大的行政机构更让公共财政吃紧。另一方面,市场由于其天然携带的缺点,又使政府不能将社会救助放心地交由市场承担。此时,社会组织作为介于市场和政府之间的第三方部门,作为沟通政府与市场之间的桥梁,就逐渐显露出其优势。

二是社会组织要积极投身于政府购买公共服务的实践中。新型公共管理模式是一种互动的、发展的和多元主体的模式[13]。民政部是我国主管社会救助事务的部门,近年来,民政部越来越看重社会组织在提供社会救助方面的重要作用。在国务院2014年出台的《社会救助暂行办法》中,“社会力量参与社会救助”作为单独的一个章节出现,明确提出了社会力量参与社会救助,按照国家有关规定享受财政补贴、税收优惠、费用减免等政策[14]。在《民政部关于建立儿童福利领域慈善行为导向机制的意见》中,也明确提出各级民政部门要充分考虑不同社会力量特别是不同慈善组织的特点和专长[15]。社会组织参与社会救助主要表现在两个方面。

一方面,社会组织要积极作为参与政府购买公共服务的实践。社会组织不能消极等待政府的职能转移,而应该主动把握政府部门的要求和方向,利用好社会组织的灵活性与创新性特点,积极提供差异化、个性化、有水平、有针对性的社会救助服务。“在安排我们的事务时,应该尽可能多地运用自发的社会力量,而尽可能少地借助于强制,这个基本原则能够够作千变万化的应用。”[16]国内外关于政府购买公共服务的研究已初具规模,在中国,更是有大量个案研究的文章来描述政府购买公共服务的现状与存在的问题。例如,云南社会组织在参与政府购买公共服务时具有以政府、社会组织、受益对象为三元主体;以合同制、直接资助制、项目申请制为主要参与方式等特点,同时存在社会组织承接机会少、社会组织发展缓慢且结构不均、缺乏长效合作机制等问题[10]。

另一方面,社会组织要加强自身能力建设。社会组织只有具有了提供社会救助服务所要求的能力,才能真正地发挥其作用,社会组织参与社会救助所需要的能力主要体现在五个层面:(1)获得认同的能力。即合法性获得的能力,其实质是一种社会沟通能力。社会组织参与社会救助最重要的就是得到来自两方的认同。一方是政府,即社会组织必须是合法的,必须具备法人资格、有完整的组织机构等。一方是个体,社会救助服务面对的是社会中的个体,社会组织只有获得消费者的认可,才能具体落实社会救助服务,才能完成社会救助“提供者—生产者—消费者”的循环。(2)专业服务的能力。社会救助项目一般是针对特定困难群体提供的服务,对提供服务的机构有较高的专业化要求,例如儿童福利领域的项目,就急需社会工作者、志愿者团体参与其中。(3)内部治理的能力。规范化的机构运作能够有效提高行动的效率,社会组织在提升内部治理能力时,主要着眼于组织机构、人力资源、领导集团、财务资产和档案、证章管理这几个方面。(4)创新学习的能力。社会组织参与社会救助的过程中,并不仅仅代表着社会组织按部就班地去提供服务。政府向社会力量转移社会救助项目的目的之一就是创新提供项目的方式,更好地促进服务的推进。(5)自我评估的能力。自我评估可以让切实参与的组织主体更好的认识自身,通过反思总结,以评估分数化的方式来获得组织发展的现状。社会组织内部评价可以从三个方面进行:理事评价、监事评价和会员评价。

2.市场化手段,即社会救助民营化

民营化是指更多依靠民间机构,更少依赖政府来满足公众的需求,在产品/服务的生产和财产拥有方面减少政府作用,增加社会其他机构作用的行动[17]4。这就表示政府需要从高度介入的角色中抽离出来,以一种低介入的姿态推动社会组织参与公共事务。政府并非是公共物品和服务的唯一提供主体,可以通过公共财政的支出来转移社会服务的生产功能。这时候就引入了民营化的概念。

民营化通常分为委托授权、政府撤资和政府淡出三种方式。在将一部分社会救助的服务项目以民营化的方式交由社会组织来提供时,委托授权是最常用的方式,它需要政府的积极行动[17]129,通常有六种实现形式。

一是政府间协议。即一个政府可以雇佣或付费给其他政府以提供公共服务[17]71。这种工具一般被运用在国外联邦制政府系统中。以美国为例,美国地方政府经常采用“政府间协议”这一模式。在相邻的学区,一方可以向另一方支付费用,将本区的学生送到对方学区内的学校进行教育;或者一个地区的警署或消防队,可以借调相邻地区的警员或消防员来应对本区的事务,并向对方支付费用。不过在这样的“交易”过程中,政府双方需要签订合同。

二是合同外包。它是合同承包的一种,是指政府确定某种公共服务的数量和质量标准,对外承包给私营企业或非营利机构,中标的承包商按照与政府签订的合同提供公共物品或服务,政府用财政购买承包商的公共产品和劳务[12]114。社会组织可以参与社会救助项目的政府公开招标,以社会组织的独特优越性来获得财政支持、提供社会救助服务。

三是特许经营。特许经营具有排他性,一般来说,是政府将有一定垄断性的特权向市场转移,由私人企业或其他社会组织来完成服务的提供。这种模式的原则是社会组织或私人企业作为商品或服务的提供者向消费者直接收取费用,因此更加适合自然资源等可收费物品,在社会救助领域,这种工具使用不多。

四是补助。补助是政府对服务或产品生产者提供的一种资金支持或税收优惠等补贴。社会组织在参与社会救助的过程中,并不直接向消费者收取足够的费用,而是接受政府的补贴,从而降低消费者的支付标准,是一种间接提供救助的方式。

五是凭单。凭单制是以发放券的方式运作的,这种券有一定的面值,但并非现金[12]158。这是政府购买公共服务的一种运行方式。“单”是指政府部门给予有资格消费某种物品或服务的个体发放的优惠券[18]。政府将券发给有资格的个体,个体凭借这种券到指定单位享受公共服务,提供服务的组织再到政府部门,将券换位现金,就是一个服务过程的循环。不同的社会组织可以申请同一社会救助项目的提供机会,在公民个体的现实选择中,就能够选出做得最好的社会组织,长久地将项目运行下去。

六是志愿服务。即以慈善组织与社工机构等构成主要的服务主体。英美、中国香港等经济发达的国家和地区,慈善组织和社工机构的发展相对成熟,在志愿服务提供方面有较多经验。社会组织在提供志愿服务的过程中,能够有效地发挥其非政府性,有针对性地对急切需要社会救助的人群提供助医、助学等帮助,在遇到自然灾害或重大事故灾害时,能够较为灵活地做出反应。

(二)中国社会语境:社会组织参与社会救助的三种基本模式

图1 社会组织参与社会救助的模式

从政府部门在社会组织提供社会救助过程中的主导程度,以及公共财政对社会组织的支持程度,这两个方向来看,社会组织参与社会救助的模式可以划分为A、B、C、D四类,其中,高政府主导—低财政支持的模式基本是不存在的。B类代表高政府主导—高财政支持的政府全负责模式,C类代表低政府主导—低财政支持的社会组织完全负责模式,D类代表低政府主导—高财政支持的政府社会协作模式。

1.政府全负责模式

这种模式下,政府是社会救助的服务提供者和生产者,承担了社会救助的全部责任,而社会组织基本不参与社会救助。这一般出现在我国计划经济时代以及新的社会保障体系建立初期。政府设立专门的部门来管理社会救助项目,甚至设立事业单位来生产社会救助产品或服务,具有政府高度主导、财政高度支持特点。在我国现阶段的社会救助提供模式中,这种模式仍然占据主导地位。

2.社会组织完全负责模式

这种模式下,社会救助项目完全由社会组织负责,而政府不参与或较少参与其中。实施这种模式的以社会组织里的慈善组织尤为典型。慈善组织属于社会公益类社会组织,以市场化为导向,把握社会急需救助的对象群体,多以助学、助医为主要内容,其资金来源并非是政府,而是社会群体或个体的捐赠等。政府不参与慈善组织的管理,一般仅在税收方面给予适当优惠,以鼓励更多的社会组织参与这样事业。这种情况下,慈善组织对于政府没有太多的依赖性,能够按照自己合法的组织原则运作,更具有社会性、非政府性和非营利性。比如我国的“壹基金”,由社会人士发起,鼓励全社会的公众广泛参与,在自然灾害的及时反应方面有效地发挥了作用。

3.政府社会协作模式

这种模式下,社会救助项目在“政府推动、社会联动”的原则下推进开来。一种方式是政府通过税收减免、发放补贴津贴、凭单等民营化的方式来转移政府职能,鼓励社会组织更多参与社会救助服务或产品的提供。另一种方式是是政府部门将社会救助项目以社会公开招标的方式,向社会组织购买服务,由公共财政来提供资金,秉持“费移事转”的原则,由符合要求的社会组织提供服务,符合条件的普通公民直接享受服务即可。在这种模式中,政府是社会救助服务的购买者,社会组织是服务的提供者或生产者,个人就是服务的消费者。

图2 政府社会协作模式提供社会救助服务流程图

四、路径选择:立足国情的“多元混合,有所偏重”

叔本华曾说过:“所有伟大思想都要经历三个发展阶段:第一阶段被视为异端邪说受到嘲笑,第二阶段遭到激烈的反对,第三阶段成为不言自明的真理。”民营化思想已处于第三阶段。社会救助民营化在全球都已经发展起来,中国在这方面的探索也已有了很大的进展。

(一)多元混合:充分发掘社会救助民营化各种途径的优点

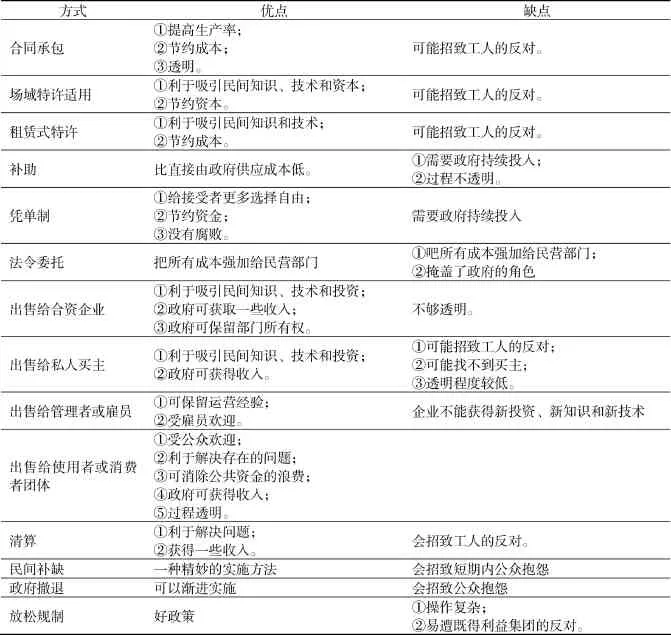

社会救助民营化的途径很多:合同承包、补贴、凭单、特许经营等。如表2所示,各种民营化的方法,优缺点并存。

在使用社会救助民营化的过程中,必须仔细考量各种方法的优劣势之所在,选择多种方式并存,在使用过程中做到扬长避短,这就对政府选择和社会组织提出了要求。

1.多元混合,要求在运作的过程中,充分发挥各种方式的优势

从表2中,我们可以清晰看到这些民营化方法的优缺点,在具体实践的过程中,作为选择主体的政府,需要扬长避短,通过民营化方法的适当选择来促进政社合作的进程。具体来说,要注重合同承包,尤其是合同外包的高效率发挥;要充分发挥凭单制的优势,让受益群体拥有更多选择的自由;要给予社会组织适当的政府补贴,以促进社会救助服务的提供等。但同时,在运作的过程中,要规避这些方法可能带来的负面效果。

2.多元混合,表示通过机制创新来发现最好的途径配比

不存在万能的民营化方法能完全适应社会救助全方位各层次的服务或项目,因此,政府必须要根据不同社会救助项目的特点来选择不同的民营化方式。对于一些特别重要的项目甚至可以同时采取两种及以上的支持途径,以此来吸引更多的社会组织参与社会救助项目的提供,这一方面增加了政府在选择社会救助服务提供者时的机会,另一方面,由于参与群体的增加,无形之中增强了不同社会组织之间的竞争,可以为社会救助服务的低成本、高效率和高质量提供更多的保证。

表2 各种民营化方法的优点与缺点[17]138

3.多元混合,要求社会组织不断革新自身的机制,增强竞争力

中国社会救助项目包罗万象,全国各个区域都有很多社会组织可以参与社会救助服务项目的提供。社会组织不断革新自身的机制,一方面是因为“学习型”组织成为社会组织建设过程中必不可少的一部分,在社会组织承接社会救助项目的过程中,要不断向发展运营情况良好的其他组织学习,确保组织能够在外部环境发生变化时仍能灵活地适应,保证社会救助服务提供的质量。另一方面,事务是发展的,社会救助作为一向刚性发展的公共物品,随着时间的推进,受益人群的要求和标准也将越来越高,所以社会组织必须顺应发展,不断革新自身机制,提高提供社会救助服务的质量。

(二)有所偏重:着重发挥合同外包和凭单制两种方式的作用

对于现实中的中国而言,政府的强制力仍然较强,社会组织虽然得到了一定的发展,但是仍然无法与政府部门达到同等的地位。此外,社会组织由于其自身劣势的存在,也无法担当起独自提供社会救助的责任。因此,政府退出、清算等方式在社会救助民营化过程中的应用较少。

合同外包方式的选择是市场失灵和政府失灵的必然要求,也是促进公私伙伴关系的主动选择。其意义不仅在于社会服务质量或社会资源利用效率的提高,更在于这有利于形成公私合力的公共治理格局。在同社会组织签订合同时,政府部门应严格审查社会组织提供社会救助的能力符合程度,确保社会组织有能力为消费者提供所需的社会救助服务。这样不仅能减轻政府部门的负担,又能够得到社会组织和公民个体的社会认同。

凭单制由于不直接向社会组织提供资金和多重组织承担同一项目,而具有低腐败性、便于绩效考量等优势。在具体的社会救助项目上,政府向受益者发放享受服务的单据,受益者凭借单据到指定社会组织去消费,社会组织再向政府“兑现”单据。这样,政府部门就可以根据社会组织提供的单据来推测个体的心理偏好,并以此作为评价社会组织提供社会救助的主要指标来决定未来是否继续合作。在这种模式下,社会组织就要提高其服务水平,以加强受益者对本组织的认可来继续同政府部门的合作。这样就从“政府部门—社会组织—受益人群”三个主体之间的互动来促进社会救助服务提供的良性发展。

五、抓住机遇:社会组织需加强自身能力建设

合同外包和凭单制是比较适用于中国当前社会的社会救助民营化的途径,政府在进行职能转移的同时,社会组织也必须抓住机遇,加强自身的能力建设。

政府职能的转移对于所有社会组织而言,都是一个绝佳的发展机遇,要想牢牢把握住机会,在社会组织内部赢得竞争,则必须保证内外两方面的能力建设。一是内部能力,包括内部治理能力、服务创新能力、自我评估能力等。首先,社会组织对内必须要有明确的计划目标、清晰的运作章程、透明的财务信息、科学的管理制度等,以此来完善内部治理能力。其次,组织内部必须具有人才鼓励制度、项目创制计划、知识学习氛围等,以此来发展服务创新能力。最后,组织必须要具有对组织成员能力评估的指标、服务提供质量情况的反馈与分析、组织财务状况运行情况的评估等,以此来提升自我评估能力。二是外部能力,包括合法性能力、专业性能力等。组织运行的首要条件便是合法性的获得。合法性能力不仅是指符合法律规定、获得政府许可等法律方面或行政方面的许可,更是要获得人民群众的认可,这也就牵涉到了组织公信力的问题。专业性能力即提供服务的能力,这也是社会组织承接政府职能转移的最主要内容。社会救助的对象多为社会的弱势群体,在对这些脆弱人群提供服务的时候,更是加大了对社会组织服务人员水平和服务内容本身质量的要求。

在新时期,政府逐渐转变社会治理模式,加快政府职能的转移,此时,社会组织应该把握机会,加强组织各方面能力的建设,着力推进政社公私伙伴关系的发展,更重要的是,在提供社会救助服务的过程中,实现社会组织的社会价值。

[1][美]莱斯特·M·萨拉蒙,王浦劬.政府向社会组织购买公共服务研究[M].北京:北京大学出版社,2010:6.

[2]赵豪.国家治理体系下的地方政府权力重构[J].四川理工学院学报:社会科学版,2014(6):17.

[3]徐彬.探索与前行——社会组织研究论文集[M].安徽:安徽师范大学出版社,2014:11.

[4]曲宁.香港非营利组织参与社会救助的解读及对大陆的启示[D].武汉科技大学,2008:24.

[5]徐鹏.中国非营利组织参与社会救助制度研究——以构建与政府合作模式为视角[D].山东经济学院,2011:5.

[6]吴璐璐.我国民间慈善组织参与社会救助的制约因素研究——以蓓蕾基金会为例[D].首都经济贸易大学,2014:1.

[7]朱国云.多中心治理与多元供给——对新农村建设中公共物品供给的思考[M].北京:中国劳动社会保障出版社,2007:158.

[8]刘丽娜.我国农村社会救助中非政府组织参与路径研究[D].西北大学,2011:3.

[9]鲍洪杰.我国政府购买服务模式比较及其机制研究——以四直辖市为例[J].生产力研究,2015(1):82-86.

[10]蔡娜.云南社会组织参与政府购买公共服务研究[D].云南财经大学,2014:25-70.

[11]伍国春.灾害救助的社会学研究[M].北京:北京大学出版社,2014:93.

[12]陈振明.政府工具导论[M].北京:北京大学出版社,2009.

[13]范丽珠.全球化下的社会变迁与非政府组织(NGO)[M].上海:上海人民出版社,2003:136.

[14]中华人民共和国国务院令第649号[EB/OL].(2014-02-27)[2015-07-20].http://www.gov.cn/flfg/ 2014-02/27/content_2624221.htm.

[15]民政部关于建立儿童福利领域慈善行为导向机制的意见[EB/OL].[2015-07-20].http://www.mca. gov.cn/article/zwgk/fvfg/shflhshsw/201402/20140200586925.shtml.

[16][英]弗里德里希·冯·哈耶克.通往奴役之路[M].王明毅,等译.北京:中国社会科学出版社,1997:24.

[17][美]E·S·萨瓦斯.民营化与公私部门的伙伴关系[M].周志忍,译.北京:中国人民大学出版社,2002.

[18]宋世明.美国行政改革研究[M].北京:国家行政学院出版社,1999:148.

责任编校:陈于后

The Pattern and Path of Social Organizations Participating in Social Assistance

HE Ge

(History and Social School,Anhui Normal University,Wuhu 241002,China)

Social organization is one of the important subjects of social governance.Along with the development of market failure theory,government failure theory,a third-party governance theory and welfare pluralism,social organizations start to take part in social assistance services by the means of socialization and marketization and social assistance privatization has become an important means of government's transfer functions now.From the perspectives of game behavior analysis and welfare pluralism,there are three provision modes of the social assistance services based on the different combinations with the subjects that play an actual role during the process of providing social assistance services.They are full governments’responsibility mode,full social organizations’responsibility mode,and government-social organizations’cooperative mode.In these three kinds of mode that social organizations participate in social assistance,based on social reality,the most appropriate method is selected to enhance the strength of social organizations and to build harmonious relationship between the government and social organizations in the process of transforming the functions of government.Outsourcing contract and voucher system are preferred to other market-based programs.In order to undertake the social assistance programs,social organizations should enhance the ability of services innovation and self-assessment.

social organization;social assistance;mode mechanism;path selection;outsourcing contract; voucher system

D632.9

A

1672-8580(2015)06-0011-10

安徽省哲学社会科学规划项目(AHSKQ2014D84);2014年度安徽师范大学研究生科研创新与实践项目(2014yks048)

何阁(E-mail:hgeeh@126.com)

——以十堰公交公司民营化为例