在格雷马斯语义方阵中的白流苏

——对《倾城之恋》的一种解读

王雨佳

(湖南师范大学文学院,湖南长沙410081)

在格雷马斯语义方阵中的白流苏

——对《倾城之恋》的一种解读

王雨佳

(湖南师范大学文学院,湖南长沙410081)

通过对格雷马斯语义方阵的借引,从作品结构生成的意义中发现张爱玲小说所体现的女性意识,认识到在父权社会,女性生存处境的不易,甚至为了生存会丧失独立的自我,但这种生存意识也体现了女性的抗争,只不过这种抗争是向下的不彻底的抗争。

格雷马斯;语义方阵;女性主义;白流苏

一 引言

张爱玲的小说在中国现代文学史上自成一格,已经被许多学者、评论家从不同角度进行了解读与批评,对存在于张爱玲的小说和她本人思想中的女性主义也已经有了很深的挖掘与发现。但是对于张爱玲的女性主义解读往往存在着生搬硬套的毛病,即凭借西方女性主义思潮的某一理论为自己的方法,然后根据这种理论对张爱玲的小说进行女性主义分析,于是其分析和小说文本就产生了一定的矛盾,并且“论述若不能落实于小说之中,就未必具有积极的意义”。[1]笔者认为法国结构主义学者格雷马斯的语义方阵不失为一种对张爱玲女性主义解读的有效范式。格雷马斯认为,作品的意义是不假外求的,他试图通过语义学研究来为这种意义的产生寻找一套客观的规则系统,语义方阵便是这一思想的产物,在他的体系中,语义方阵是产生一切意义的基本细胞。

因此,若能从语义方阵的角度对作品加以解读,从作品结构生成的意义中发掘张爱玲小说中的女性主义意识,不失为一种科学的方法。本文拟用格雷马斯方阵来分析《倾城之恋》表层话语与其深层结构之间的差别,对文本进行结构主义叙事学的解读,力求找到一个比较清晰的文本深层叙事结构。

二 《倾城之恋》的深层结构

1.格雷马斯语义方阵。

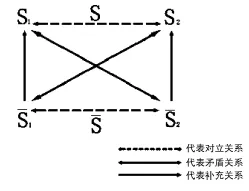

格雷马斯认为,在任何意义结构中,首先存在着一个基本的语义轴:

这一语义轴的关系是一种对立关系,意胚S1与S2之间的关系是一种绝对否定的关系。在这基本的语义轴上还可以引入另一种关系,这就是上述S1与S2的矛盾项。

把上述二者联系起来,那么意义的基本结构可以用符号表示为:

图一

S1和S2是故事中相对立的两项,故事就起源于这两项的对立,但故事进程中又引进了新的因素非S1和非S2。S1和非S2矛盾但不一定对立,同样S2和非S1也矛盾但不一定对立。当这四方面因素充分展开叙述后,故事也就完成了整体叙述。

2.《倾城之恋》的格雷马斯语义方阵。

在叙事学中,最常见的叙述结构就是:“故事中一个平衡向另一个平衡的过渡,典型的故事总是以四平八稳的局势开始,接着是某一种力量打破了平衡,由此产生了不平衡的局面。另一种力量进行反作用,又恢复了平衡,第二种平衡与第一种平衡相似,但不等同。”[2]

《倾城之恋》的故事虽然是围绕白流苏的出走与回归展开叙述的。但是其叙事结构还是上述这种叙述结构,即

由平衡向不平衡滑动,最后又复归平衡,但两次平衡实质已经完全改变。观照全篇,从这种平衡向另一种平衡的发展是统归在两大序列之中的,即在白公馆发生的事情是第一序列(第一种平衡),与范柳原的爱情是第二序列(第二种平衡),二者由徐太太的活动为连接,寻求平衡的动力产生于白流苏。

故事得以展开也是因为第一平衡的打破:白公馆流苏的家人赶流苏“回夫家”奔丧,言外之意就是赶流苏出家门。小说大部分的篇幅都在讲述第一平衡被打破之后,主人公为达到新的一种平衡所做的努力。

但是,我们却忽略了故事的第一个平衡的确立和打破,对于白流苏的意义。格雷马斯的叙事理论中认为有三种故事结构类型,契约型组合,完成型组合,离合型组合。[3]文本第一序列即为契约型组合,即故事的中心涉及某种契约的订立和撕毁。小说得以发展就是因为流苏和白公馆的亲戚所订立的契约的撕毁,如果他们的契约还发生效力,那么《倾城之恋》就没有发展下去的可能。所以对于第一序列中契约的订立和撕毁的探讨是十分必要的。

流苏离婚的意义在于她希望得到做人的起码权利,摆脱丈夫对其的钳制:“眼见你给他打成那个样子,心有不忍。”[4]这体现了一个人的对于生存所做出的向上的努力。但离了婚的女人,既不是别人的妻子,也不是母亲的女儿,像白公馆这样“跟不上生命的胡琴”的古旧家族怎么能容得下流苏?

在这时,流苏为了能在家族中赢得自己一席之地,只好把离婚带回的钱财作为筹码,与白公馆的亲戚达成契约——以金钱换得自己在家族的位置。自然钱花光了,契约也是维持不下去的。

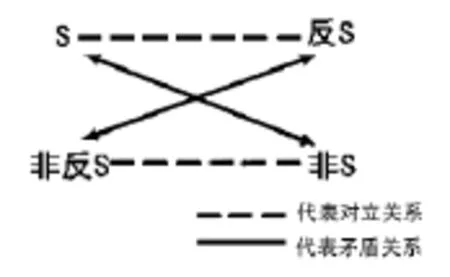

于是第一序列的表层话语就是叙述流苏如何离婚之后还能回归白公馆的契约型故事。其深层结构却很清晰地显示为流苏与白公馆的对立,即女性个体与家族的对立。一方是女性个体希望赢得一个体面的生存位置,与丈夫离婚、用钱回归白公馆,都是为这一希望所做出的努力;一方是传统守旧家族,借着“天理人情,三纲五常”来压制女性个体,满足一己欲望。从而第一序列文本深层结构产生了:

图二

根据格雷马斯语义方阵的原理,很明显地看出,这时希望还是个体的补充,而欲望则是与个体矛盾但不对立的一个因素。从文本深层结构中我们发现,此时的白流苏还是一个有着希望的白流苏,对于自我的生存还是有着向上的希望的努力。而与其对立的白公馆始终被欲望所控制,因此为故事的发展埋下了伏笔:欲望得不到满足的时候,也就是这个契约型故事平衡被打破的时候。

终于有一天,白公馆的人们在用光流苏的金钱欲求不满的时候,找到了一个绝佳的机会:“他们莫非要六妹去奔丧?”第一序列的契约因为这个机会而打破,《倾城之恋》的故事也由此才正是开始。

《倾城之恋》的大部分篇幅都是在叙述第一序列平衡打破之后的事情,即流苏和范柳原的爱情。第二序列的表层话语就是在描述白流苏与范柳原的三度分分合合,他们的爱情故事就是在这分与合之间逐步发展的,这明显属于离合型故事。

在这一序列故事中,能独立自主支配自己生活的流苏开始变得不能自主支配自己的生活,从主动离婚归家,到被动离家找寻新的丈夫,再到只能做别人的情人,生活完全由他者控制。这种从自主到被动的变化的客观原因在于,流苏没了钱即没经济能力;主观原因在于流苏的希望变成流苏的欲望,在欲望的支配下她才能忍受他人的控制和指使,否则就会如第一序列故事那样以离婚的方式脱离他者的控制。

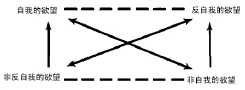

所有的决定最终还是流苏所决定的,所以第二序列故事的深层结构即流苏自我的欲望与反自我的欲望之间的对立。

根据图一的演示,我们能把格雷马斯的语义方阵再进一步的演绎,即S1与S2的对立其实就是S1与反S1的对立,由此产生的语义方阵是这样的:

图三

需要指出的是,格雷马斯方阵作为有一个抽象的模式,其作用是使文本各类关系更加清楚明晰,使主要关系得到凸显,以便人们对文本意蕴作进一步的认识和分析。所以我们要对这个抽象的思维图示灵活运用。第二序列的深层结构就是在图三的结构模式中演变出来的。

图四

自我的欲望:依赖一个男人从而过上体面的生活

反自我的欲望:不能依赖一个男人不能过上体面的生活

非反自我的欲望:结婚

非自我的欲望:成为情人

由深层结构可以看出,故事的发展是由于流苏的自我欲望和反自我的欲望之间的对立。流苏想要找到一个男人过上体面的生活,这个男人就是范柳原(自我的欲望);但范柳原又明白,犯不着花钱娶一个对我毫无感情的人来管束我,即不给流苏一个名分,不使她的生存有可靠的保障(即反自我的欲望)。二者的故事就在这种对立中逐步展开,这也是他们几度分合的深层次原因。又因为流苏强烈地求得安稳生存的想法使她只能随着柳原的摆布,最终成为他的情人(非自我的欲望)也不觉得自己是那么吃亏。但由于偶然的因素:战争,使得流苏还是满足了自己的欲望,与柳原结婚(非反自我的欲望),从而达到第二次(种)的平衡。

由此我们也能看出故事第一序列对于整个故事文本的重要性。在契约型故事中,流苏还是一个对于生存充满希望的个体,因此和丈夫离婚,肯用钱换回白公馆的机会,这都是因为她相信自己生存的未来有美好的希望,不甘心忍受丈夫的毒打和折磨,愿意相信亲情能给予她的未来。

但随着契约打破,流苏的这种希望也由主动和被动的理由转换为一种对于生存的欲望:依靠一个男人,过上体面的生活,让白公馆的人都瞧瞧。这种转化主动的理由是严峻的生存压力,被家人赶出家门的威胁,离过婚很难再嫁得好人家等等。被动的理由则是对于亲情的失望:“她所祈求的母亲与她真正的母亲根本是两个人……”

三 《倾城之恋》深层结构生成的意义

1.女性生存的处境:只能依赖父权社会。

流苏因为想要自尊地生活而离婚回了娘家,又因为想要自尊地活下去而离了家去香港,但这中间自尊的含义已经发生了变化。就像文章开头所说的那样,文章的叙事结构即由平衡向不平衡滑动,最后又复归平衡,但两次平衡实质已经完全改变。这种平衡表面上看来都是自尊地活着,但实质已经发生了变化。

故事中的流苏,因为经济独立所以她才能自尊地回到了娘家,但等她的钱被家人盘光,即丧失了经济能力,她在家中便不能尊严地活着,流苏被迫离家去寻找另一种尊严的生活。但一个不独立的女人如何找到尊严的生活?她只能依赖他人(柳原)。依赖男人成为她们表达自立的方式。自尊成为自卑外化的表征。[5]

由此我们发现,一个有经济能力的女人,是有机会寻求自己尊严生活的机会的。但如果你没有经济能力,寻求的尊严的生活可能只是一种满足自己体面生活欲望的假象,个体向上的美好的愿望也会因为生存的渴求而泯灭,使女性完全依附在男权社会的种种规范里不能自拔。

但是在父权社会中男性总是对女性采取经济封锁,阻止女性拥有维生之道,甚至通过传统道德观念使她们认为结婚才是最有利的职业,使女性始终依附于男性。

在中国传统社会中,女性只能依赖男性而取得生存的权利。像流苏这样能有机会凭借自己的经济能力求得尊严的生活只能是一个传奇的背景,而传奇中的流苏却也只能依附于男性,从而求得自己的生存。

2.女性生存的困境:为生存,丧失了独立的自我。

一个离了婚的女人,既不是女儿,也不是妻子,更不是一个母亲,社会中她的位置在哪里?中国传统社会已经剥夺了女性最为本质的角色——女人,即与男人共同组成这个世界的另一半的这个角色,明确这个角色女性才能独立自主地活着而不会对于自己的身份感到迷茫。因为对自我的这种认识的不够,所以白流苏才怀着这样的希望:离了婚,回娘家,才是自己最好的归宿。

但是这样的希望是与封建家族的意识形态是相对立的:“我这天理人情,三纲五常,可是改不了!你生是他家的人,死是他家的鬼,树高千丈,落叶归根——。”封建家族是容不下这样一个离了婚的女人,除非她有钱。第一序列故事之所以能保持平衡,根本原因就在于,流苏带了钱离了婚,在对金钱的欲望中,传统家族抛开传统意识,接纳了流苏。这也充分暴露了父权社会通过礼仪道德规范为自己的权利剥削和性别歧视的真相进行掩护。[5]

由此,个体和家族对立的深层结构中,我们揭示出了女性生存的困境。首先是传统父权社会对于女性生存的压迫,他们打着道德礼仪规范的大旗,对女性进行任意处置,并且认为这“符合”天理人情,因此显得理直气壮,而女性由此却不能有丝毫反抗的余地。这是女性个体与家族对立中最大的劣势。

其次,在传统礼法社会中的家族亲情已经变得异化——只有利益关系没有亲人感情。一个溢出父权社会规范的女人因而在社会上是没有生存余地的。

在这样的个体与家族对立的结构中,个体的行动往往只能是向下的,消极的行动,甚至行动的结局会是悲惨的。《祝福》里的祥林嫂就是一个最典型的例子,她的后果最悲惨——死。而流苏并没有比她好到哪去,一个有着向上的美好希望的个体,却也因为这样的境遇,而褪去了希望,只把生存的欲望奉为瑰宝,逐渐向下落去,变得卑微低下,仰人鼻息,甚至对此境遇感到无比的满足:“流苏并不觉得她在历史上的地位有什么微妙之点。她只是笑吟吟地站起身来,将蚊烟香踢到桌子底下去。”一场足以毁灭整个城市的战争,和她终于获得一个可靠的能依赖的男人比起来简直不值一提,女性应有的独立自主的意识在此低落到谷底,《倾城之恋》在这个意义上是一个悲剧。

3.女性的抗争:向下的不彻底的抗争。

第一故事文本序列的深层结构是个人和家族的对立,

到第二故事文本序列的深层结构就变成个体的欲望与非个体的欲望之间的对立,这种转化体现了个体在面对与家族的对立中会主动去选择有利于自己的一面,使生存的困境进行转化,转化成个体的选择,即自我的欲望与非自我的欲望之间的对立,而不至于只能受家族的摆布,使个体在与家族的斗争中处于主动的一方,这中间体现了个体选择的勇气和行动的魄力,表现出一种个体对于父权社会的反抗。

但是这种反抗是从主动的反抗——离婚,到被动的反抗——离家;从主动的选择——归家,到被动的选择——成为情人。整个发展趋势是向下的反抗、是不彻底的抗争,但这也不失为一种迫不得已的策略。

一个现实生活之中的女性,可能会像流苏一般,面对现实会选择对自己生存最有利的一面,而不会像戏剧中的娜拉那般决绝壮烈地出走。毕竟生存是第一位的,没有生存的可能如何进行变革女性地位的战斗?况且在这个父权强势的社会,女性的挣扎,女性的努力,女性与男性的种种周旋不也正是反抗父权社会,赢得女性生存空间的一种方式吗?正如一篇论述中所说:“张爱玲借由一平凡庸俗的女子际遇,去涵摄亘古以来人类于生存困境中的依违挣扎,与诸般苍凉美丽,其实正是‘地母根芽’的彰显、是女人在教化之外‘培养元气,徐图大举’的具体体现。”[1]

借助格雷马斯的语义方阵,我们揭示了《倾城之恋》中作为一个女性个体的白流苏在父权社会规范下的种种不易与艰难,并从中见出文本意义所生成的女性主义观点,这对于我们更好地认识与解读张爱玲起到了很大的帮助。

但是需要指出的是格雷马斯语义方阵不是一个万能的公式,并不是任何情况下套上它都能直达文本意义的中心,它只是一个使我们对于文本故事中的各种深层关系更清楚使分析更方便的一种工具。一切的解读终究只能来自我们对于张爱玲以及她的小说深刻而不同的认识,只能来自于我们阅读的经验和人生的经历。

[1]梅家玲.烽火佳人的出走与回归——《倾城之恋》中参差对照的苍凉美学[C].广西师范大学出版社,2003: 186,187.

[2]刘小妍.格雷马斯的叙事语法简介及应用[J].法国研究,2003(01):199.

[3]罗钢.叙事学导论[M].云南人民出版社,1994.

[4]张爱玲文集(第二卷)[M].安徽文艺出版社,1994.

[5]林幸谦.张爱玲:压抑处境与歇斯底里话语的文本[J].中国现代文学研究丛刊,1996(01)92-96.

[6]钱爱民.《倾城之恋》的叙事分析[J].中国文学研究,1996(3).

[7]李晓飞,刘琳.结构主义文学批评方法下的《孔乙己》[J].今日南国,2009(10).

Application of Greimas’theory in the Novel Love in a Fallen City

Wang Yujia

(School of Liberal Art,Hunan Normal University,Changsha,Hunan 410081,China)

By applying the theory proposed by Greimas,we can found the feminist meanings in Eileen Chang’s novel Love in a Fallen City.which described women’s life situation in a patriarchal society and women’s survival consciousness.It indicated that their struggle is an incomplete struggle.

Greimas;Greimas’theory;feminist;BaiLiusu

I206.6

A

1672-6758(2015)04-0112-4

(责任编辑:蔡雪岚)

王雨佳,在读硕士,湖南师范大学文学院。研究方向:现当代文学。

Class No.:I206.6 Document Mark:A