今日文学的困境与突围

张炜

今日文学的困境与突围

张炜

今天的文学土地

每个写作者都有属于自己的一片文学土壤,这是他能够立身的基本条件。这里的“土壤”,既是指生发创作的生活环境,又包括这种创作能够施加影响的范围和程度,二者总是相互作用的。今天,时代急遽变化,文学与世界、与读者的关系已经发生了巨大改变,这是作家们不得不正视的现实。

事实上,写作者每时每刻都立足于一片新的文学土地。

就我自己的写作来说,我讲述的仍然是自己感受到的生活故事,它来源于我的世界。从具体的地理范围而言,是山东半岛的东端,即胶东半岛。这个半岛基本上构成我个人创作的地理背景,也就是我的狭义的“文学土地”。

我常写到的一些故事可以称之为“半岛传奇”,内容上包括了过去和现在。那里是我的出生地,我在那里生活了二十多年,是现实生活给我触动最深的一个地方,也是人生记忆最深刻的一个时段。那里有漫长的海岸线,有无边的沼泽和丛林,有迷茫的海雾和无数的岛屿。从地理环境上看,这里很容易发生一些古怪的故事。

特殊的地域将培育出自己非比寻常的独特文化。胶东半岛在两千年前属于齐国,长期以来都是战国时代七个国家中最强盛最繁荣的国家。齐国的文化显然与其他国家差异极大。与齐国就近的是鲁国,那里产生了对中国和世界都发生了重大影响的儒家文化。儒家文化是中华文化的正统,它不讲“怪力乱神”。而齐国文化更富于海洋、边地丛林和商业的特征,相对自由和开放,特别能够包容“怪力乱神”。

齐国的历史有八百年,其文化影响力是巨大的,绵绵无尽,直到今天也无法消失。讲到文学,它的地盘上后来诞生了一位集中体现民间文学意趣的大作家,就是写了《聊斋志异》的蒲松龄。这是一本尽写鬼怪妖狐的短篇小说集,在外地人看来想象力大得不得了,简直荒诞不经,但在胶东半岛人看来却只是收集了一些普遍流传的民间传说而已,它一直在这个地区口耳相传,甚至已经化为了日常生活的一部分。

因为我出生在古齐国所属的半岛地区,必然受到这种文化传统的熏陶培育。我出生的时候这片土地已经发生了翻天覆地的变化,仅就自然环境论,无边的丛林已大大缩小,沼泽地一片片消失;伴随这些的,是各种神奇传说的减少,它起码不再像前几代人那样总是挂在嘴边了。不过作为一种传统不可能一下断绝,它还会延续一个阶段。从我置身的这个环境来看,它仍然是极大地有别于其他地方的。这一切于是在一定程度上决定了我写作的内容,或者说我个人的文学品质。

读书人的书房

古齐国之于我算是一片文学的土壤吗?我想一定是的。对于古代东夷人来说,这里是他们的母国;对于我来说,也必会具备一个狭义的语言和文化意义上的类似性质。屈指算来,我不知不觉地写了四十多年,回头看连自己都有些惊讶的是,这些文字的地域特征竟然如此显豁和浓烈。显然,这绝非是一种刻意所为,而是自然而然的流露,是一个人的文化胎记。

我不知道在遥远的异地,我的读者是否将这些传奇故事视为“怪力乱神”,但我自己十分清楚的是,它们在那个半岛曾经只是普通的日常生活,是它的组成部分。我这样讲主要是指记忆中的生活和土地,是它的“余脉”或者“余音”,因为在今天,这一切都发生了改变。可是一片土地产生的文化力量,却不会那么快地丧失殆尽。我和半岛上的许多人一样,直到今天仍旧有讲述“怪力乱神”的冲动。特别对我这样一个出生于二十世纪五十年代的人而言,我亲身经历的那种文化氛围,对我的影响之大,简直是无法忘记的。

这种讲述对于当下的意义,讲述者是足够清醒的吗?

显然,我们每一个写作者对于这个时代,都会在写作中以不同的方式给予回应。就我自己来讲,我既不想停止,也无法停止那个半岛的讲述。齐国及东夷族的那些故事既遥远又切近,这其中有的是回忆,有的却是即时记述,不过所有这一切全都源于一个现代的我了。这可能是不同于其他人的部分,也是我写作的意义。

我现在如果回到那个半岛,要找到一片令人迷路的林子是不容易的,因为工业化把林子毁掉了十之八九。可是它不能毁掉的是记忆,现实中的林子被破坏得越是厉害,它越是在心灵的一角生长得生机盎然。这种强烈的对比,虚与实的不同存在,会构成我文学写作迥然不同的、另一种地理文化以及精神的风貌。

古齐国东部半岛自然景观形成的神秘性,正在随着现代化的进程而消散。交通与通讯手段的发达便捷,更让那些荒凉迷茫中的岛屿、海雾远处的世界变得清晰和切近。我们都知道那里面没有居住神仙和其他长生不老的异人,并且早在上世纪五十年代初就给它们重新做了行政区划,让其从属于某个具体的县市或乡镇。可见现代社会让人们的生活变得多么有条理,同时又是多么单调和无趣。

总之今天的土地大半都为我们所熟悉了,土地的奥秘似乎也不存在了。今天的文学写作要传达某种传奇是困难的,除非是回到幻想当中。当然,这也正是文学的一个功能和特征。不过一切的幻想和夸张都要立足于一片真实的土地,比如我所说的东部半岛的那些“怪力乱神”,它们只能产生于古齐国的东夷地区。

而今的文学土地不仅消除了神秘性,还消除了差异性。从传媒画面和文字传播上看,那些城乡街道的建筑、人们的穿着以及其他各方面都越来越接近统一。要找到一些稍稍不同的角落,就会引起一阵好奇,它带来的一点点新鲜感都会让人兴奋不已。不过很可惜,这种新的、没有被传媒光顾和放大的东西是非常少的,而且还会越来越少。我们常常会发现在很大的一个范围内,人们所面对的生活内容及信息都是相差不远的。我们没有更新的故事讲给他人听。

于是在写作者当中就有了许多探险者和大胆的编造者。前者在现实生活中活动的幅度较一般人更大,于是才有可能将所谓的“化外之地”不断地介绍给别人。可惜这对于大多数写作者来说仍然是一条不太可能抵达的道路。后者的写作则是了无根柢的,因而也是廉价的。

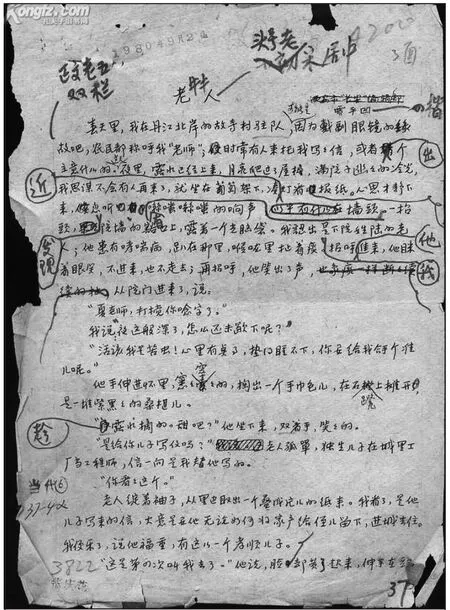

作家贾平凹手稿

大家不得不面对同一个“地球村”,一块极其相似的熟悉的土地,因此文学写作产生了前所未有的困境。我们很难以自己的语调讲出唯独属于自己的故事。众所周知,也正是那些不同的个人的语调和故事,才有可能具备真正的价值,找到自己的听众和读者。

新的文学土地从生发机制来看,貌似比从前更广阔了,但从文学的规律和本质去看,却变得更狭窄了。交流频繁、信息发达、资源共享,使得物质和精神环境趋向统一,所谓的“文学土地”的面积不是变得更大,而是变得更小。所以这特别要求一个作家时时警醒,既要敞开,不至囿于一个封闭的自我满足的角落,还要从自身内部产生一种抵抗力,拒绝同化,以保持特异性和独立性,看守和捍卫自己这片“文学土地”的清晰边界,即具备一种文学上的“领土”意识。这可以指某一片确切的特定的自然地理上的意义,如我的胶东半岛;另外也可以指心灵上的意义。

一个作家并非一辈子占据了一片“自留地”就万事大吉,因为这里既要生长“土特产”,还要让其蕴含属于全人类普遍法则的营养和要素。一个只写出本土特征、表达本土文化观念的作家,会变得精神狭隘。

回到自身的问题上来,就是我和那个半岛的关系。我会固执地认为,我对那里的认识比许多后来接近它的人更多也更深入一些。我知道它的昨天和今天,各种各样的事件与历史,包括未来的诸多可能性。关于它的认识,即便是掺杂了一些偏执,也会是相当真实的认识。我会从它貌似的熟悉中看出陌生,从所谓的一致里看出差异。最重要的是,我有关于它的深长浓厚的传统记忆,这是永远都消磨不掉的。

比如说,我可以从深海里正在树起的那个钻井平台处,讲起那个古代的海神是怎么出没的。我还可以从一片正在拔地而起的现代居民小区处,指认这里曾经是一片无边的林莽,这里有一支奔驰的马队。而且这绝不是什么想象和编造,而是保留在心史里的确切数据。

我对于这个半岛的种种神秘、它的怪异传说和奇迹的记忆,已经化为了个人生活的部分。这就是我的“文学土地”,它由半岛地区的昨天与今天构成。

讲出这片土地的种种“实情”,将其楔入现代生活的板块中,这应该是我在今天要做的工作。

今日文学:疆界与交流

今天的作家不知是否是一种幸运,他们会发现自己可以那么顺畅和便捷地与一个广大的世界沟通,与更遥远的文字和声音在一瞬间连接,随时随地能够获得地球另一边的讯息。如果他愿意,他就能把刚刚完成的作品投放到浩瀚的阅读世界中去,让其在这个星球上任意游走、结识读者。

一个写作者不再因为身居穷乡僻壤而感受孤陋寡闻的窘迫,相反会常常觉得自己过于贴近这个喧闹的世界了,一切最时新的东西就在身边、在隔壁。他对“地球村”的概念第一次有了深入和切近的理解,而且不得不将自己视为这个大村庄的一员。

一般来说,一个写作者总会有心理和地理上的疆界,比如他会给心目中的某一类人、某一个读者群体写作。但是而今置身于现代传媒编织的讯息大村庄里,以往那种心理和地理上的边疆都需要重新修正了。这种修正常常是不自觉间发生的,因为一个写作者正在遭遇新的时代和新的现实。

今天,一个地方作家极具特色的文学表达,很可能在遥远的异地他乡引起好奇和惊羡,而且对方反应超快。这种情形在二十世纪中期绝对是不可思议的。同样的,来自遥远的某种文学品质和样貌,也会极快地影响到某个所谓的最偏远之地的写作者。

现代传媒化遥远为咫尺,而且这种距离还将随着科技进步不断地缩短。事实上现代社会中已经很难找到一处真正的闭塞之地,写作者几乎共同处于信息网络的交织之中。这一切改变当然会影响到作品的气质和内容,他们无论愿意还是不愿意,大概再也回不到过去那种独自思悟的创作状态之中了。

在网络时代,不同地区的文学写作在传递和交流方面,比起过去无疑是增加了更大的可能性。不过这种交流的便捷和益处并没有想象得那么大,而且还产生了许多需要讨论的新问题。

文学讯息增多了,人们可以在更大的范围内选择。但由于各种讯息过于繁杂,就给人们的梳理和鉴别带来了更多的困难。人对于信息的处理和接受能力是有限度的,一旦超出了这个限度,就会陷入一种紊乱和麻木,变得不再敏感。比如在医学上可以用声音给病人止疼,在耳机里模拟战场上轰轰烈烈的厮杀之声,病人在手术时就感觉不到疼痛了,因为人类中枢神经系统会陷入麻木。同理,铺天盖地的网络信息将使人类很难再感受到细致而真实的生命经验了。在这个时期,我们对于艺术特别是文字艺术的判断趋向上,就常常走入这样的困境。我们于是不得不就范于商业性的广告操弄,在十分被动和疲惫的精神状态下,接受一些莫名其妙的东西。

由于网络时代的传播渠道大幅度敞开,几乎任何一个人都可以随时进入这个渠道,那么这个渠道内流动的一切也必然是混杂拥挤的,各种声音都会一齐奏响,形成震耳欲聋的态势,使人根本无法冷静和专注。而我们知道,文学艺术的深入交流,最重要的一个条件就是安静和专心。

今天我们不无尴尬地看到一个事实,就是不同语言版块和文化板块之间的壁垒进一步打开的同时,却又在拥塞和遮蔽。网络和卫星电视破除了一些封闭的疆界,但由于种种原因,疆界两边却形成不了公平的对流,因为这要受到技术、流势,还有类似于物理意义上的“地平差”的限制。也就是说,疆界的拆除并不是公平受益的,这种不公平将使强势愈加强势,而弱势则越来越处于被淹没的境地。

到现在为止,这种所谓的“疆界”破除之后,在不同的语言板块之间是极不理想的,对有些群体来说,几乎很难达到预期的效果。比如在同一种语言王国里,在不同地区和文化背景中生活的人获得了极大的方便,享有了以前所没有的自由,即可以在最短的时间内阅读和知晓遥远之地的文字成果。可是跨语种就困难了,因为一种语言变为另一种语言,特别是文学这种语言艺术,其转换差不多就是另一次再创造,这就需要一个稍稍漫长的过程。这种缓慢和现代的光纤速度形成了多么大的反差。这二者之间的巨大反差,基本上折损和抵消了打通疆界所带来的优势和意义。

一些强势语种在交流疆界进一步打通之后的情形和特征,这里也不可不注意。强势语种往往伴随着更先进的技术与其他种种优越的条件,可以说处于交流的“高地”,其顺势而下的冲刷力将是巨大的和不可阻挡的。这种艺术和文化上的单方面覆盖,于对全球化时代文化与艺术个性的打击将是致命的。而我们知道,艺术依赖个性,其生命力也许就是个性,一旦剥夺了个性也就等于取消了它的生命。比如汉语在英语面前,就常常处于这种不知所措的状态。一个从未去过美国的中国小学生可以对美国的风物人情如数家珍,一个普通的中国作家似乎也可以滔滔不绝地谈论西方作家的作品,信手拈来,俨然专家。而对方对汉语世界却比较隔膜,所知甚少。

而今,汉语为了消除这种弱势地位,从国家到个人都做了许多努力。交流是有益的工作,但与此同时我们还应该意识到,对于艺术个性来说,敞开的交流不一定全都是好的,闭塞的坚守也不一定全都是不好的。

让我们的记忆回到网络之前或更早的时期,那时有些闭塞的角落是不可能被冲击的,这里几乎不存在便捷和快速的交流。也就是在这种情形之下,一些极具个性的艺术得到了繁荣和发展。今天,随着这些角落的被冲散和被淹没,一些所谓的独特的艺术也就没有了痕迹。

以我的家乡中国的山东半岛为例,在二十年前,仅半岛西部的地方剧种就有十余种,而今保存下来的大约只有两三种,而且还处于苟延残喘的境地。

一个艺术品种如此,一个人的文学写作也是如此,他需要葆有不受冲击不致溃散的那种角落和环境,只有处于这样的场境,才能有杰出的深邃的艺术思维发生。文学写作需要交流,更需要封闭;需要突破疆界之后的畅达和自由,更需要不得不奋力突围的孤独和寂寞。我们总是不加限制地、无条件地赞颂网络时代交流的意义,却不愿意谈到它的局限和弊端。

我们可以找到一万条由于交流而带来的收益,也可以找到相同数量的相反的例子。

在互联网初兴时期,人们曾经天真而兴奋地认为,我们的文学将变为没有疆界的、世界的文学。这种文学写作将因为极其自由和发达,而拥有无比开阔的前景,几乎是一种革命性的进步,将带来空前的创造飞跃。今天,我们作为互联网时代的亲历者,还可以在一定程度上预见它的进步和种种发展;我们当中的一部分人终于不再那么天真了,我们的担心甚至超过了喜悦。我们发现所谓疆界破除的好处并不是均等的,对所有语种、地区,这种好处没有均等;甚至对于不同的艺术倾向和思想倾向,也远不是均等的。

比较起来,总是娱乐和通俗的、更有利于商业资本运作的所谓“艺术”呈现出压倒式的涌入,总是强势语言呈现出更大的覆盖力。这个时代,弱小的更弱小,寂寞的更寂寞,孤独的更孤独。

对于弱小和孤独而言,封闭的疆界甚至是一种幸福。对于深入的思索者,他们日常需要的仅仅是一间斗室而已。

命运将杰出的艺术家投入到今天这样的一个网络时代,让他们把一生的大量时间用到挣扎和适应当中去。对于他们来说,不得不将大量的宝贵精力耗费到抵抗庸俗的斗争中。

可以说,越是优秀的作家越是拥有好奇心,既然如此,那么网络时代的强大传媒不是能够更好地满足他们的这颗好奇心吗?是的,不过这种所谓的“好奇”,在真正的杰出者那里,总是走向深邃幽长的地带,走入曲折的人性世界的深处、思想的深处。可惜的是,这种最大的好奇,网络等传媒不仅满足不了,还会起到嘈杂和干扰阻拦的作用。无所不用其极的大功率传媒机器日夜超速运转,它发出的巨大嗡嗡声、推送的种种泡沫和芜杂,已经使作家们探险般的思想历程受到了空前的阻滞。

我们生活的空间里,速度的确使时间发生了改变。这种改变无法测知,但我们会感觉到时间的怪异,它正在莫名其妙地逃离和溜走。一切都因为我们的用具、我们与周边连结的物质,它们的速度太快了,相对而言,比我们所知道和经历的那些时代要快多了。于是我们每个人都陷入一种茫然无措的、空荡荡的失重般的感觉之中。

在这样的一种感觉之中,我们再谈论文学写作,就像踩在一片飘移的云朵上讨论耕作一样,会因为远离泥土而备感虚幻。无论是阅读还是写作,都没有许久以前那样的温暖和可信了。文学好像是一种不能持久的状态,是这种状态之下的匆促事业,这好比一个急于上车赶路的人在读和写一样。

我们剩下的事情,也许就是怎样战胜自己的恐惧和怯懦了。我们要设法回到或找到一个全然不同的空间,去那里重温一种心情,找到一种最可靠的阅读与写作的方式。

中文写作、异域文学

就语种来说,中文是世界上最大的之一。这对于中文写作者是一个幸运和安慰吗?还真不好回答。一般来说,由于可以直接阅读中文的读者在全世界多达十几亿,一个中文写作者比较容易找到自己的读者。读者的基数对于写作者而言从来不是一个小事,因为作品出版后总要有人阅读,写作者的心灵需要得到呼应,过于孤独的劳作毕竟是沉重和苦恼的。

在时下,即便各种娱乐性消遣性读物呈现大面积覆盖的趋势,一个纯文学中文作家的纸质印刷品销量也还过得去。随着商业主义的加剧,人们的精神生活将越来越走向萎缩,真正有审美意义的文学写作势必面临严峻的境况,这方面中文写作者并未例外。

在我的观察里,在中国大陆,大量的所谓纯文学刊物今天的发行量已经很少,由二十世纪八十年代的百十万份降为今天的四五万或一两千份。文学书籍的品种,今天比二十世纪八十年代增加了大约上百倍,但单本发行量却平均下降了几十倍。可以预料的发展形势是,文学书籍的品种并不会大幅度上升,但单本发行量的平均数却仍然会继续下跌。

一个杰出的写作者也许不应过分关注这些问题,这更多的是书籍营销行业和出版者的事情。不过发行量及受众的变化,无论如何会影响到写作者的实际工作状态,决定他们的生存。现在的结果是,一方面苛刻的出版要求并不会迫使作家放弃自己的追求,他们仍然会坚持更加个性化的写作,其创作凸显出市场上的不可重复性、不可替代性;另一方面也会使更多的作家想方设法迎合市场,追随大众的趣味,个人的文学品质将不再持守。

由此可见,中文写作所拥有的巨大阅读基数,并没有从根本上遏制和避免商业主义物质主义对自己的损害。那种潜在的众多读者、阅读的无限可能,也会从另一个方向刺激文字垃圾的加剧繁殖。事实上这些年来中文读物仅仅所谓的“文学”类,就出现了不知多少粗糙下流的东西,并且得到了诸多市场鼓励,进一步泥沙俱下。商业主义的出版理想就是更多地卖出,所以一切都可以不管不顾,于是最下流无耻的写作、最粗鲁不堪的文字反而会引人羡慕,有些不良的机构甚至还会以庄严的方式来推广它们。

商业主义时代从来不乏最坏的文学榜样,这在需求量巨大的、低劣阅读的中文市场上就尤其如此。受众基数庞大,就意味着写作者放纵的余地就大,这可能也是与其他小语种写作所不同的地方。

中文阅读中越来越多的翻译书籍常常是很受欢迎的。异域文学随着工业制品的信誉一起进入东方最大的市场,是一件值得庆幸的事情。不过在中文阅读领域,发行量最大的异域文学仍然还是那些流行读物,一本所谓的西方畅销书在中国大陆一般来说也能够畅销。所谓的纯文学作品中,只有极少数品质特异并且已经经典化的那一类,才能够得到恒定持久的阅读,其读者数量综合起来一定是极其可观的。

在二十世纪八十年代以前,异域文学对中国大陆影响最大的是俄罗斯文学、前苏联文学,再后来是欧洲文学和美洲文学。今天的俄罗斯文学、欧洲文学、美洲文学则是平分秋色。这是因为三个板块的文学写作,其中最杰出的作家作品已经在中国大陆经历了长时间的沉淀,无论后来译介过来的品种多么繁杂,已经接受时间检验的作家作品也就那么多,这些目标还是相对集中的。

中文译介在中国大陆已经是空前繁荣。这一方面是市场的需求,另一方面也是翻译人才的增多。我们难以想象还会有其他一个语种像中文这样不知餍足地吞噬:将世界上刚刚产生的或尚未译介的新著一齐变为中文。有时是因为好奇,有时是因为急切。有的译本早就不止一个,如英国哈代的经典小说《德伯家的苔丝》在二十世纪五十年代就有了三四个中文版本,近来又有一位作家将其译成了中文。T·S·艾略特的《荒原》大约有五个版本;《安娜·卡列尼娜》大约有四个版本;《瓦尔登湖》似乎有六个版本。当然,比起二十世纪之初,总的来说,今天更沉着用心的译者可能少了一些,但极好的译本仍然还有不少。

中国早在东汉时期就有佛教经典的翻译,后来又有基督教文献的翻译,而西洋的文学作品传入中国是十七世纪初,大约开始于《伊索寓言》和《天路历程》,而二十世纪第一个十年,鲁迅、周作人、林纾、梁启超、苏曼殊等对于西方诗歌和小说的直译和转译,影响较大。

西方自然科学和哲学的发展,影响和丰富了文学的表现手法,这些手法与中国本土文学结合,促成了中国现代文学的产生。再后来,西方现代文学的意识流、黑色幽默、魔幻现实主义等等,都对中国当代文学产生了极大影响。

西方文学同时还拓展了中国读者和中国作家的人文视野,带来了新的文艺思潮,除了俄苏的现实主义和浪漫主义,近些年受欧美影响更大的如存在主义、非理性主义、精神分析学、女权主义、结构主义、解构主义、新历史主义、后现代主义、形式主义等等,它们与中国文化产生互动,对当代中文写作产生了多方面的推动,在喧哗和骚动的同时,增加了中文写作的活力。

随着国际交流的增多,中国接触异域的机会越来越多。外国文学作品的译介由于版权、市场、翻译质量等客观问题,已经跟不上读者的需求,于是一些人开始亟不可耐地直接阅读原版异域作品。

我们正处于一个中文译介大繁荣的时代,汉语文学原创者受到了很大影响,并且这影响主要还是良性的。新起的一代写作者敏感地学习和模仿新鲜事物,他们阅读新的异域作品更多。他们自己的作品也主要是写给青年人看的。而中年以上的写作者主要是阅读国外的经典作品,也许是时间和精力的问题,他们不太愿意将目光投放到随潮流风气而入的时新作家们身上。年轻一代作家接受的国外新文学作品,特别是消费性的流行读物,从时间上看差不多是和麦当劳、肯德基的涌入相一致的。这是一种很新颖很便捷的阅读,这种阅读让他们快适,也似乎让他们的写作充满活力。

对于中年以上的许多文学读者来说,十九世纪以来的国外经典作家依然具有最大的魅力。这就是为什么一些大的出版机构总是不断重复印刷那些经典作品的原因。在中国大陆,市场对它们有着恒定的需求,所以这种出版并无风险。

由于现代传媒的极度发达,生活中几乎没有什么闭塞的角落。讯息蜂拥而至,喧嚣逼人,大多数人既无法安静地生活也无法安静地阅读。对东方人来说,阅读早就不是一杯清茶相伴的那种沉着和悠闲了,而是另一场追赶和匆忙。总想在极短的时间里获得最大最多的新鲜刺激。这种阅读心理的改变,也迫使为读者服务的写作者做出调整,不得不处心积虑地满足这些读者,让自己的文字变得简单而没有纵深感和繁复感,充满尖叫而缺乏思想,罗列事件却没有精妙的细节。

于是那些怪异的耸人听闻的写作,无论来自多么遥远的国度,只要译出来,中文写作很快就会找到模仿者。这种模仿尽管常常是拙劣的,但在更为缺少文学讯息和审美能力的读者那里,仍然能够找到不少的喝彩声。

其实真正的阅读和写作都需要发生在安静甚至是寂寞的空间里,不然就是可疑的了。现在的所谓“发展中国家”因为剧烈的发展而暴土飞扬,不太可能是阅读和写作的最好时机。但是这个时代对于许多中文写作者来说,也有可能变成一个大机会,就是说,他们如果真的有勇气,也一定会设法有自己的作为,会冷静地面对这个世界,战胜伤害自己的所有现代怪物,最后像一个历尽沧桑的人那样,向这个世界讲出极不一般的故事和思想。

现在的最大问题是文字讯息垃圾的超速堆积和飞快覆盖,人们丧失了对一切思想和艺术的鉴别时间。人们在现代传媒的轮番轰炸下双耳俱聋,两眼艰涩,身心疲惫,已经没有条件驻足欣赏至美的艺术和深刻的思想了。就这一方面而言,发展中国家的文学受众和写作者比起发达国家来,处境可能还要艰难十倍。

而我们的中文写作就是在这样的一种现代大背景下发生的,我们面临的困境与世界其他地方、与所谓的“异域”既是相同的,又的确会有许多不同。

(本文三则分别为作者2014年10月12日至10月18日在法国尼斯大学、巴黎东方语言大学、法国文人之家的演讲。)

张炜,作家,现居济南。主要著作有《古船》《你在高原》等。