书法结构取势中的主要表现手法

■朱荣光

书法结构取势中的主要表现手法

■朱荣光

书法艺术是通过点、画、书写中有动势的用笔和字形安排中有动势的结体去加以间接、曲折的表现。结构方面的主与次、正与欹、匀与变、疏与密……通过书家进行艺术形象塑造,由此表现出一种独特的艺术风格。

主与次 正与欹 匀与变 疏与密

书法结构是具有严密完备、取势鲜明、生动而富有动感的意味和变化。一幅作品富有诸多变化,产生书法艺术形象,它才具有丰富的美感意趣,神采和气韵。笔者认为:书法结构取势中有以下几种主要表现手法。

一、主与次

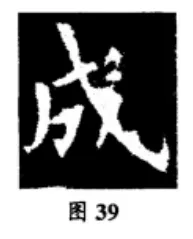

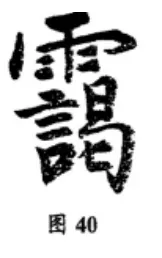

所谓主与次指的是一个字结体取势中主笔与次笔的艺术处理技巧。对于主次关系,古人历来极为重视,为何如此?因为分明的主次关系、突出的主要笔画与部件,可以使一个字的结体严密完备,取势明确鲜明。字的结构如同一个社会团体,其中必有主持人和领导者,也需要一群能够协作共事的工作人员,这样,整个团体的运转才会有条不紊?按照领导既定的计划合作行事。有了明确的主笔,其它次要的笔画也就有了“拱向”的中心,在主笔的引带之下,各类次笔就能够和谐地组合在一起,从而达到“四面呼吸相通”、“纪纲不紊”的艺术效果。例如图①《九成宫》的“成”字,一个长戈钩统摄了左右的撇、钩、横、点,这个字便具有了鲜明的主次关系和严密的结构条理。反之,倘苦主笔不明,整个字的笔画组合则犹如一盘散沙,毫无头绪与条理,图②的“霭”字就是如此。另一方面,有了明确的主笔和有机的主次关系,整个字的空间取势也就分明了,所以我们说字势的鲜明完全取决于主笔的明确化。如“此”字(图③),为何我们一眼看去便觉得这是一个字横展开阔,这完全因为主笔长横的引导;又如米芾的“春”字(图④),在撇捺组合的主导下,这个字具有了一定的斜势。所以我们常说,主笔犹如山水画中之主峰,它统贯着群峰之势脉,也如诗中之“诗眼”,精彩关键。要处理好一个字的结构关系,必须要分清主、次笔的关系,强调主笔在取势中的重要作用。

图①

图②

图③

图④

当然,我们说主次分明、突出主笔并非意在完全弱化次笔的作用,反言之,没有次笔的有机辅助和反作用,主笔的功能是得不到鲜明体现的。主、次笔之间必须“相顾”、相应与相视,共同为塑造整个字的形势体貌服务。例如《九成宫》中的“欧”字(右图⑤),“区”旁是主要部件,因而笔画较少的“欠”旁必须和它相粘“附丽”,以保证整个字形体不散,方正构势。

二、正与欹

所谓正与欹是指一个字在取势上的平正与欹侧,而匀与变则指在布白上的匀称与疏密参差变化。陆维钊先生就把书法的创作与欣赏分为三级:一是明确、可识的文字,二是和谐、整齐、平稳、匀称和统一的风格,三是作品中流露出的精神与品性美。在这三级之中,第二级是普通汉字书写与书法艺术的一个重要分水岭,达到了这个标准,汉字书写才会有美的感觉,才有可能被称为书法艺术。[1]

正与欹各自具有不同的审美意味,创作中书家对这两种形式因素的不同侧重,可以使作品表现出富于个性化的风格体貌。平正的结构给人以重心平稳、沉着稳重的感觉,一般来说,篆、隶、楷三种正体大多采用这种取势方法。以颜真卿的楷书为例(图⑥),其笔画取势平实,笔画之间的构建也重在沉稳,所以颜字具有博大开张,庄严浑穆的形势美,欣赏颜楷端方的风格也常常会使人联想起颜真卿的品格节操,陈敬宗就说:“其严毅庄重,如端人雅士垂绅正笏于庙堂之上,不敢亵进。”[2]

图⑥

图⑦

再如《曹全碑》的“国”字(图⑦),这个字之所以有宽博的形貌则完全取决于六条横线的平展。欹侧的构形取势则会给人以险峻萧散而富于动感的意味。险峻之感往往和欹侧的笔势有密切关系。姜夔云:“真书以平正为善,此世俗之论,唐人之失也。古今真书之神妙,无出钟元常,其次则王逸少。今观二家之书,皆潇洒纵横,何拘平正?”[3]。

图⑧

图⑨

图⑩

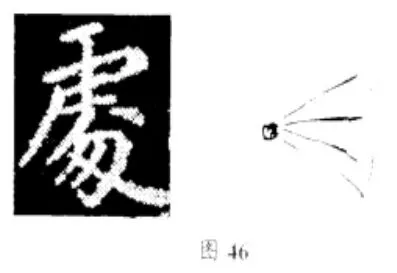

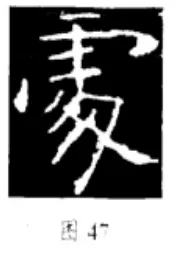

例如王献之《洛神十三行》中的“处”字,除中竖和第四横之外,其它的笔画都取斜侧之剪(尤其是长横与长捺),由此整个字呈扇形开张之势,给人以萧散舒展的意味(图⑧)。而相比之下,《龙藏寺碑》中的“处”字(图⑨),由于笔势平稳,因而更有一种静穆的气息。欹侧取势之法在行草书中有着更为鲜明的体现,它的运用为行草书增加了极强的动感。康定斯基曾说:“偏离中心的任意直线都会给人以紧张、运动的感觉。”[4]这种感觉来自于人们意识中平衡感的打破,欣赏者在视线的引导下会产生较强的动感意识。米芾的行草书就是典型的例子,如《清和帖》中的“久”字在主要部件——撇捺组合走向的主导之下,表现出鲜明的动势(图⑩)。所以追求正中有欹、欹中有正的动态平衡的形式美感也就成了书家孜孜以求的目标。我们在处理各类书体时一定要把握好它的欹正关系,同样关系,行草书虽以欹侧生动为艺术追求目标,但高水平的作品往往具有似欹反正、不正之正的艺术特征。

三、匀与变

匀与变是指一个字在布白上的匀称与参差不齐的变化。匀称是各类事物形式结构美的一个基本法则,这种共性美感同样也得到了书家的重视。但若是一味地追求匀称,而不考虑匀称基础上的变化,则会显得意趣空乏单调。

图11

书法的结体应该生动而富于变化,平板和僵死绝不会给欣赏者带来丰富的美感体验,相反会使人觉得索然无味。再者,布白过于匀称也会流入工艺美术的路子。我们可以看到,现实生活中的宋体、仿宋体、黑体等工美字体在整齐、匀称和统一方面可谓达到了极致,从实用的角度讲,它们确实起到了很好的宣传交际作用,但从书法艺术的角度看,却缺乏个性和“交错为文”的多层次的美感。例如图11的两个“张”字,《张猛龙碑》“弓”旁三横的布白远不如宋体匀称,但它却具有一种张力和动势,而宋体在力感与动感上则显得过于平淡,缺乏一种艺术感染力和冲击力,不能给人们提供广阔的欣赏空间。书法结构之所以能够具备众多的变化因素是因为各种笔画具有曲直长短的差异,字素之间的拼合方式也存在着种种不同的样式。因此,汉字尽管具有方块化的特点,但它的外部并不是呈现出几何状的四满方正,内部也不是整齐划一的部件堆砌,善书者可以充分利用这些有利的条件去塑造书法艺术形象的变化之美。一幅作品由于包含了诸多富于变化的书法艺术形象,它才具有了丰富的美感意趣。

四、疏与密

疏与密在所有的参差变化要素中,疏密变化是最重要的一个要素,它可以使书法结构产生虚实相生的艺术效果,它是营造书法美必需的一种艺术手段。所谓疏密变化是指在字的结构空间内产生的空灵与充实、宽博与紧结的变化。疏密变化是书法结构美的一个重要原则,它使得汉字结构表现出虚实相生、或疏旷、或密结的特点。书法结构之所以能够产生疏密变化,根源还是在于汉字形体构成中的笔画繁简差异,这种差异是汉字形体的原始质素,也是书家进行艺术创造的极佳素材。紧密的间架结构具有充实、茂密、厚重的审美意趣,而疏朗的分间布白则给入以神气疏旷之感,善书者可以利用不同汉字笔画组合的疏密特点进行书法艺术形象的塑造,由此表现出一种独特的艺术风格。例如,魏碑书法中有一类风格就具有险竣茂密的特点。著名教育家、书法家启功先生说:在处理这类字的空间取势时,书写者“常常随着字形的结构而自然的来安排笔划,例如:哪些偏旁笔划较多,便把它写密一点。并不把一字中的笔划平均分配,所以清代邓石如形容这类结体说:‘字画疏处可以走马,密处不使透风’。”[5]由于采用了“斜划紧结”取势法,所以这类字的重心一般偏上,字的下半部常常宽绰有余,架势比较庄重稳健。在书法美的欣赏中,疏朗的结构方式还能使作品形成独有的虚白之韵,这种妙处可以为欣赏者留下品味书中意趣的广阔空间,一幅作品中如果没有了虚白,实笔之妙是表现不出来的,自然也谈不上什么神采与气韵了。

[1]陆维钊 《书法述要》,浙江古籍出版社2002年,P50-51。

[2]转引自马宗霍《书林藻鉴》,文物出版社1984年,P98。

[3]姜夔《续书谱·真书》,收于《历代书法论文选》,上海书画出版社1997年,P384。

[4]康定斯基《论艺术的精神》,中国社会科学出版社1987年,P132。

[5]启功《启功丛稿》论文卷《从河南碑刻谈古代石刻书法艺术》,中华书局1999年,P143。