创造社与马克思主义文论的传播

贾辰飞

(西安思源学院 留学生与现代中国研究中心,陕西 西安 710038)

创造社与马克思主义文论的传播

贾辰飞

(西安思源学院 留学生与现代中国研究中心,陕西 西安 710038)

20世纪20年代是马克思主义文论在中国传播的一个重要时期。这期间创造社为马克思主义文论的传播做出了积极贡献。创造社从早期零散观点介绍发展到后期有意识地、有组织地传播马克思主义文论,使马克思主义文论开始摆脱政治经济学说的束缚,逐渐成为一种相对独立的思想体系,为左翼文学的发展奠定了基础。

社团;留日学生;马克思主义文论;传播;影响

创造社1921年在东京成立,前后的文学活动持续了近10年,在中国文学发展史上占有重要的地位。因此,对创造社的研究一直是近现代文学研究的热点问题。经过梳理,笔者发现,以前对创造社的研究主要围绕三个方面展开,一是作家作品品评鉴赏,二是社团发展道路研究,三是文学地位、意义论述,鲜少涉及社团和马克思主义文论之间的传播关系。众所周知,创造社一直是推动文学变革的先锋,他们率先在思想文化界掀起了马克思主义的启蒙教育运动和无产阶级革命文学运动,使得中国文学的发展迈出了新的步伐。考究创造社的发展历程,马克思主义文论的传播并不是突兀而起,而是成员接受了马克思主义思想后,在近十年的文学活动中一点一滴努力的结果。受时代背景影响,社团经历了零散地传播马克思主义文论、尝试把马克思主义文论应用到文学实践、主动用马克思主义观点指导文学活动的历程。本文即对这个现象进行概括梳理。

一、1921-1924,社团零散地传播马克思主义文论

受俄国十月革命影响,1921到1924年是日本无产阶级文学运动兴起时期,小牧近江、金子洋文、平林初之等在《播种人》、《文艺战线》等文学杂志发表提倡无产阶级文艺的论文,宣传马克思主义学说,这种时代氛围对创造社的留日学生影响很大,在他们的作品中,马克思主义文论的观点时有闪现。但此时的传播并没有明确的目标和体系,常以零散的、个别的观点呈现。

(一)传播过程

1923年5月20日,成仿吾在《新文学之使命》一文中列出了三种文学使命:“对于时代的使命(社会的功用、良心的战士)、对于国语的使命、对于文学自身的使命。”这些理论暗含了作家在创作过程中要遵从社会需求的马克思文论观点。《诗之防御战》(1923年5月13日《创造周报》)、《批评的建设》(1924年2月28日《创造》)中,他再次承认了文艺源于社会斗争的观点。1923年5月27日,《创造周报》第三号上发表郭沫若的《我们的文学新运动》、郁达夫的《文学上的阶级斗争》,两文提出了“无产阶级文学”的口号,指出“我们的运动要在文学之中爆发出无产阶级的精神”。随后,郁达夫在《艺术与国家》、《文艺赏鉴上之偏爱价值》中肯定了俄国无产阶级文学的成就,把对无产阶级文学的认识推进了一步。到了年末,田汉的《艺术与社会》和郑伯奇的《国民文学论》针对社会现状提出了文学的任务,反映了社会存在决定社会意识的马克思唯物主义观点。

(二)传播特点

创造社早期,社团成员对马克思主义文论的传播带有很强的被动特点,完全是受时代刺激而发,关注点局限在马克思的唯物史观,仅在作品中进行简单介绍,没有深入的研究。这期间也开始关注外界文学状况,如郁达夫受俄国革命的吸引,1923年8月26日主动在《创造周报》上介绍了俄国革命民主主义者、批判现实主义作家赫尔芩的生平和著作。但此时的传播从整体上从属于早期“为艺术而艺术”的口号,传播者人数偏少,内容片面。

二、1925-1927,社团主动地传播马克思主义文论

1925年到1927年底普遍被视为创造社发展的中期阶段,以《洪水》(该杂志1924年8月出一期周刊后停刊,1925年9月复刊,1927年12月停刊,共36期)的创刊和停刊为主要标志。因国共两党合作,国民革命战争节节胜利,“社会的巨大变革决定了学术活动必然越过纯知识的边界,而同民族解放、人民革命及国家成长相结合”,情绪高涨的文学家们为胜利的成果推波助澜,文学主潮变得空前政治化。创造社对马克思主义文论的传播也进入自觉的阶段,不但用唯物史观指导文学实践,而且用马克思主义阶级论解释文学现象,大力提倡无产阶级文学,推崇写实主义。

(一)传播过程

1924年底到1925年底是创造社沉寂的时期。经过近一年的休整,1926年5月1日,郭沫若以革命家的热情,在《文艺家的觉悟》中提出“第四阶级”的口号:“我们现在所需要的文艺是站在第四阶级说话的文艺,这种文艺在形式上是现实主义的,在内容上是社会主义的。”同月,他在《革命与文学》中又提出“文学是革命的先驱”,“凡是革命对文学就是应该受赞美的文学”。“我们要求的文学是表同情于无产阶级的社会主义的写实主义的文学。”这些文章开始从革命的角度意识到现实主义文学的重要性。与之呼应,6月1日,穆木天在《写实文学论》中肯定了写实主义的范畴:“不管他真不真,只要是一种实在的世界,令我们感出写实味来,那就是好的写实文学。”成仿吾则把目光放到苏俄的文艺政策上,在《文艺战的认识》中赞美苏俄“文艺为第三战线的主力”的文艺政策,由此抬高中国无产阶级的地位,推广无产阶级文学。1927年3月26日,许幸之的《艺术家与农民革命》中强调了社会现实催生文学艺术的观点,“现在既是农民向贵族资本家革命的时代,我们为我们的艺术适合于时代性的要求”,就应一方面“参加农民的革命”,一方面“创造出壮大的有内容的农民生活的纯粹艺术来。”

(二)传播特点

中期创造社对马克思主义文论的传播有几个明显特点:一、受国民革命战争胜利影响,对新兴的革命战争充满了热情,赞美工农理论,文学观念多为响应革命之作。如郭沫若在北伐时负责宣传工作,他的《文艺之社会使命》等文章既有奉旨而作之意,又有文人政治热情在内。二、受苏联拉普即“俄罗斯无产阶级作家协会”影响,侧重于社会主义和写实主义口号的宣传,注重与革命运动相结合,政治倾向突出。三、视野放宽,加强与世界无产阶级的联系。1927年4月1日,成仿吾、王独清、何畏等特地联合鲁迅等文艺界名人,发表《中国文学家对于英国知识阶级及一般民众宣言》(4月1日,《洪水》半月刊第三卷第三十期出版),从战线上呼应了世界各国进行的无产阶级文学斗争。本月27日,郁达夫在会见日本文艺战线社的代表里村欣三、小牧近江后,对日本无产阶级文学颇多感慨,第二天为他们写下了《诉诸日本无产阶级同学》一文。但因这段时间政局动荡不安,成员的生活变动很大,社员虽主动地传播了马克思主义文论,但观点并没有得到扩展,流于表面。“在当时,创造社同人理论方面谁也谈不到有相对的成熟。”

三、1928-1930,创造社有组织地、大规模地传播马克思主义文论

1928年到1930年这段时间是创造社的脱胎换骨时期,也是宣传马克思主义文论的高潮期。这个时期的传播内容丰富、参与人员众多。社团以“革命文学”和“无产阶级文学”为中心口号,积极的推广无产阶级文学运动,使马克思主义文论在社会上产生了广泛影响,为左翼文学奠定了坚实的理论基础。

(一)传播内容

这时期,创造社对马克思主义文论的传播内容非常丰富,包含了以下几个方面,一是以“革命文学”和“无产阶级文学”为宣传口号,构建理论体系;二是对马恩、列宁思想学习之后发表的个人观点和体悟;三是翻译马恩、列宁原著,从源头上解答国人在接受马恩思想的疑惑;四是介绍世界无产阶级文学,使中国文学融入世界文学行列。这个时期文章众多,数量和质量上具有上乘之作。

1.关于革命文学、无产阶级文学的作品:

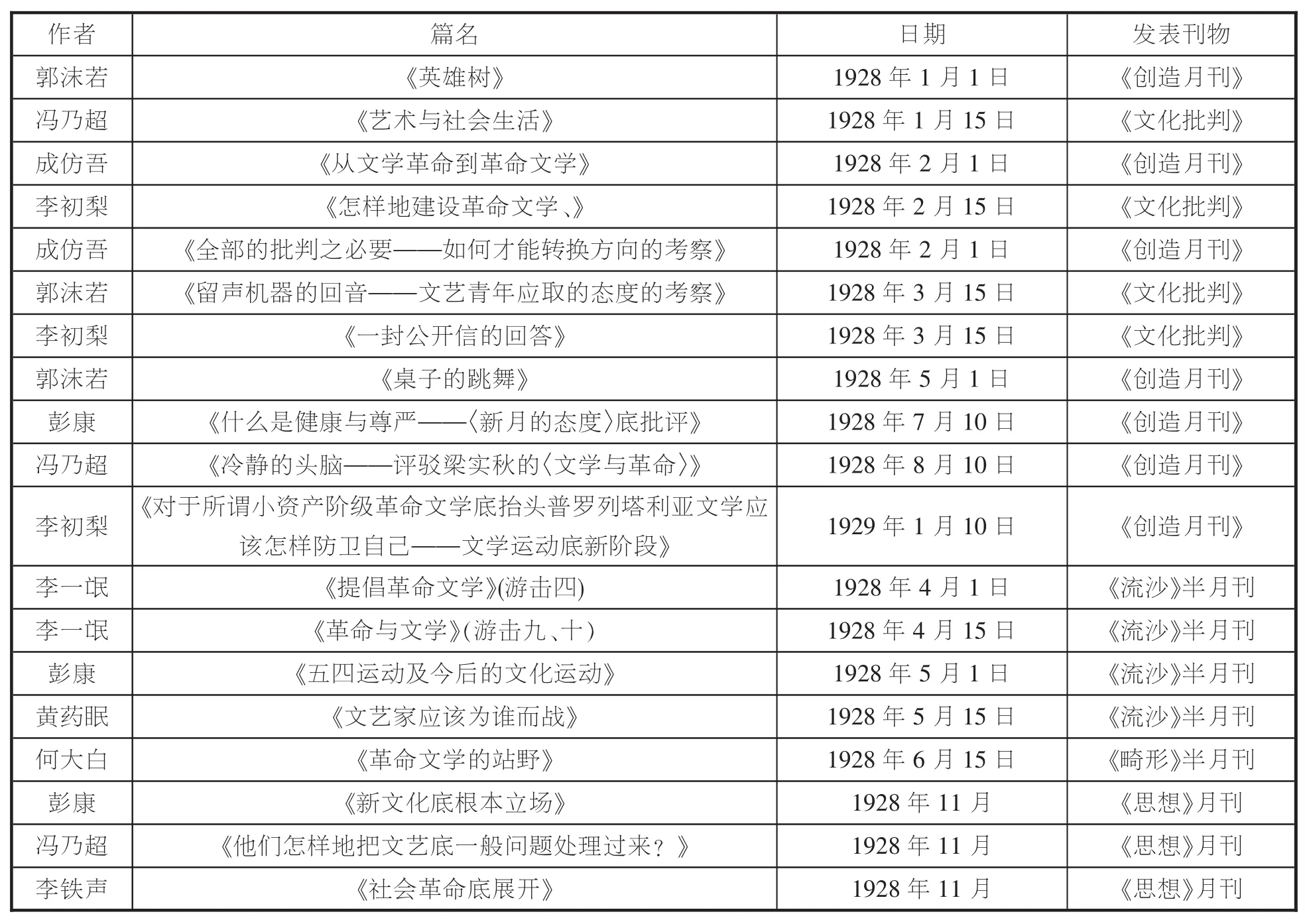

“革命文学”是后期创造社提出的一个重要口号,直接原因在于政治形势的变动。国共两党合作破裂后,广大知识分子在窒息的政治氛围中深感苦闷与困惑,创造社新回国的留日学生此时提出革命文学的主张,直接把新文学运动向前推进了一步,其作用不可低估。他们接受了苏联和日本的无产阶级文学运动的文学观念,从宣传性和阶级性方面强调革命文学的特质,掀起了革命文学的热潮。据卫公统计,“创造社后期发表的革命文学作品约200篇”。现将部分代表性的文章摘录如表1。

2.关于对马恩、列宁观点的个人阐释

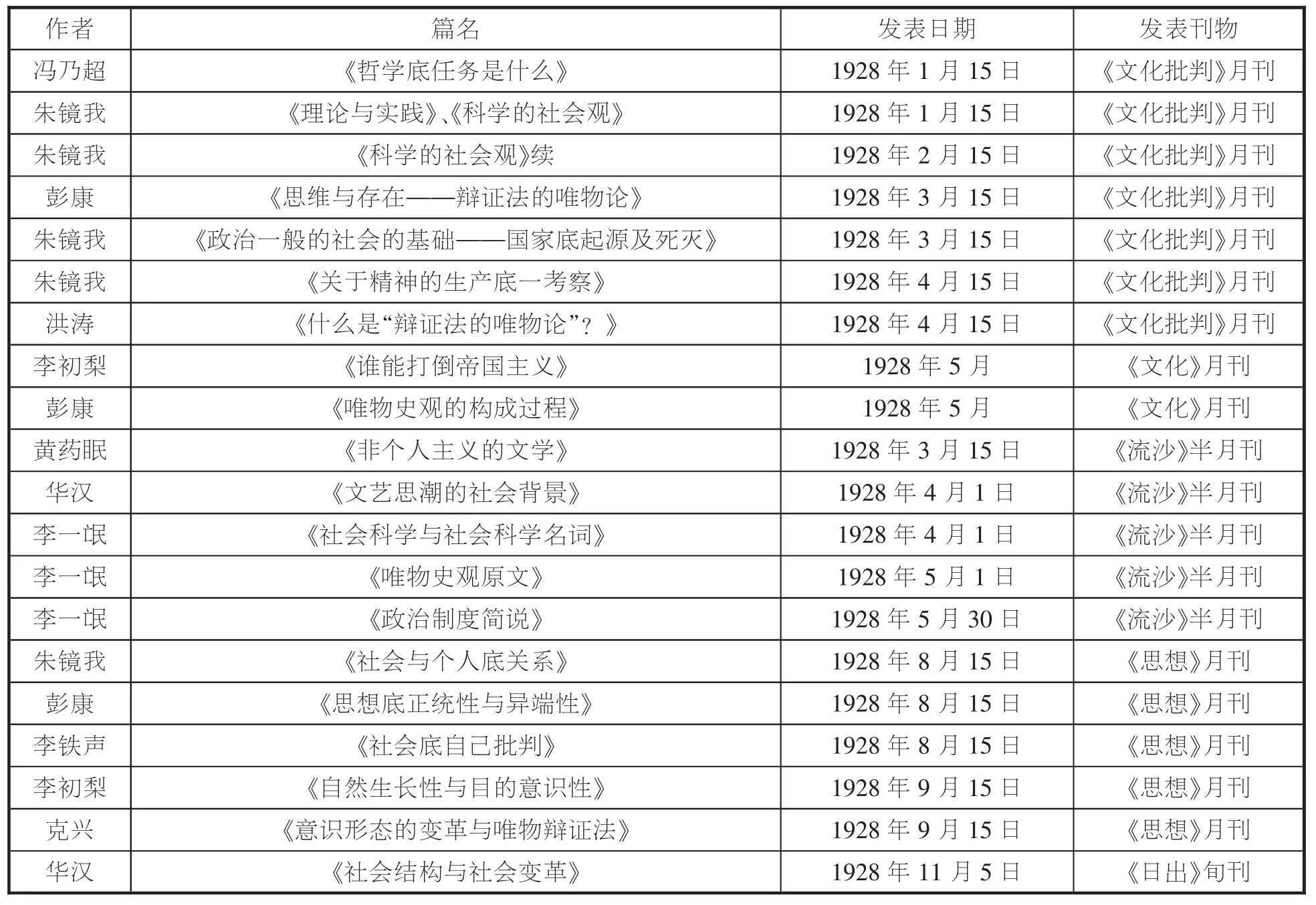

对马恩、列宁观点的阐述反映了马克思思想由输入到输出的吸收、转化、传播过程。创造社在传播马克思主义文论时,已跨越了早期“一知半解、不生不熟的议论”。他们对马克思的唯物史观、辩证法、艺术之产生与发展等观点进行了多方论述,初步使马克思主义文论从马克思的思想中独立出来。部分代表性的文章如表2。

3.对马恩、列宁等原著的翻译

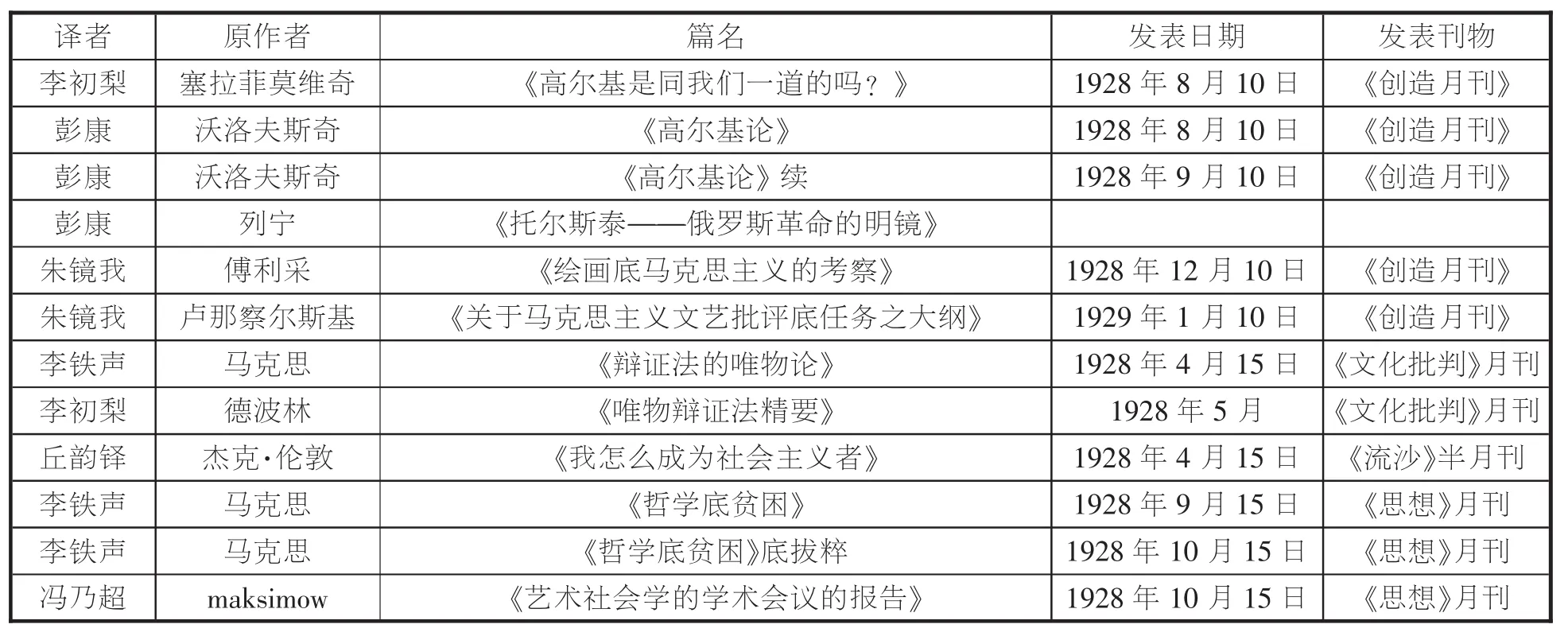

对马恩、列宁等原著的翻译从源头上解决了国内传播马克思主义文论基础理论的不足,也解答了受众者在理解过程中的困惑和问题。创造社的后期成员有意识地传播马恩基本原理,为国内的学术界带来了全新的理论体系和评判标准,使很多人耳目一新,武装了进步知识分子的头脑。部分有影响力的文章摘录如表3。

4.对世界无产阶级文学的传播

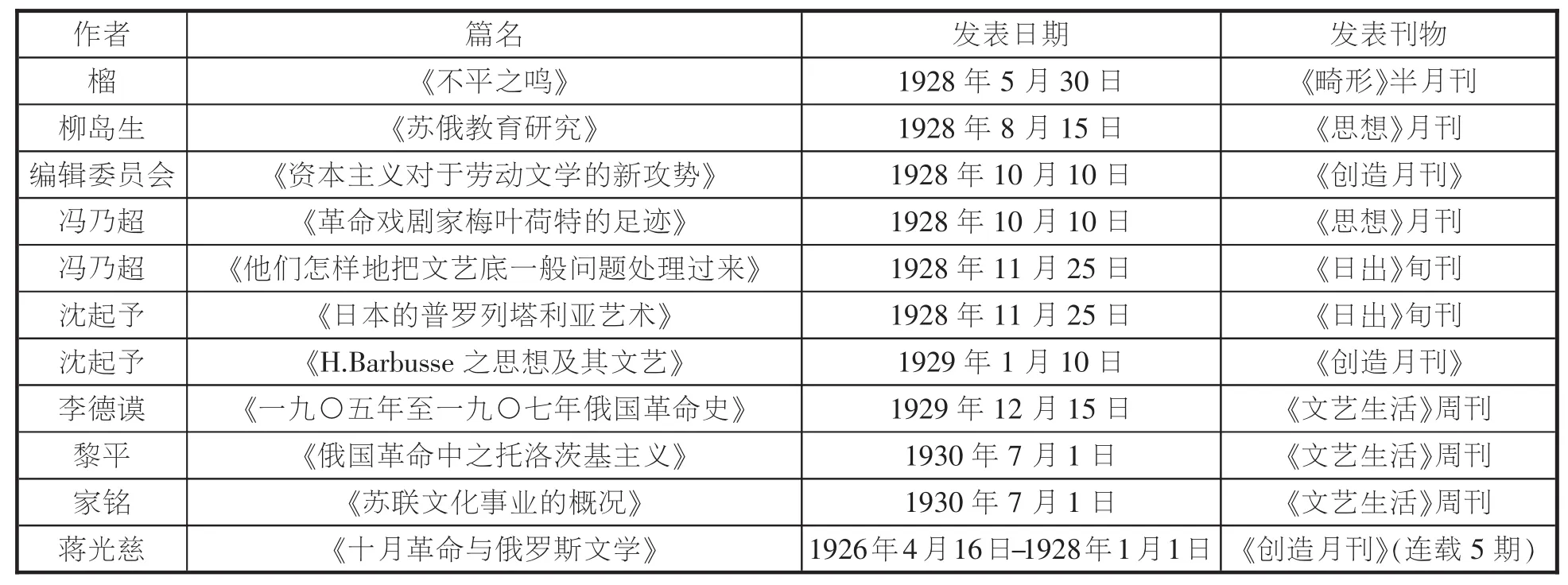

创造社后期在刊物上加强了对世界无产阶级文学的传播,积极地介绍苏俄、日本等国家的无产阶级革命作家、作品、文学运动。此举不但扩大了读者的视野,加强了与世界无产阶级的联系,而且使中国文学成功地加入到世界无产阶级文学的队伍。这个时期的传播主体范围扩大,除社内成员外,也加入了国内外作者,相关有影响力的文章如表4:

(二)传播特点

1.传播阵容强大

创造社发展到后期,传播马克思主义的阵容得到空前扩大。除了早期的元老郭沫若、成仿吾、郑伯奇外,又新加入了冯乃超、李初梨、彭康、朱镜我、李铁声、王学文、傅克兴、沈起予、许幸之、沈叶沉等留日青年。刊物数量也得到扩充,出版了《文化批判》月刊、《流沙》半月刊、《畸形》半月刊、《思想》月刊、《日出旬刊》、《文艺生活》周刊、《新兴文化》月刊、《新思潮》月刊。除此之外,还吸引了《洪荒》《战线》《澎湃》《戈壁》《现代小说》《摩洛》等刊物与创造社站在同一战线,共同宣传马列文论。

2.传播条件具备

后期创造社在传播马列文论方面有得天独厚地优势。早在1926年,夏衍在初次接触到朱镜我等人时即定论,“政治上、文艺思想上可不必说,他们都是马克思主义者”。李初梨和冯乃超在1926年即是创造社日本分部的会员,对创造社推行的“革命文学”都有参与。到了1929年,李初梨、彭康等人陆续加入了共产党,成为文艺战线上的一支重要生力军。这批留日学生还具备一个出色的译者素质,如冯、李大学在文学科学习,学习过多国语言,英语、德语、法语都很精通;朱镜我能流畅阅读日、英、德、法文等原著;彭康、李铁生的日语语言功底都很扎实。他们在大学里系统学习过马列思想,亲自接触了日本的无产阶级文学运动,“朱镜我等与日本著名的无产阶级文艺理论家藏原惟人都有过来往。”后期成员的思想修养和学识背景,为马克思主义文论传播打下了坚实的理论基础。

3.传播目标明确

后期成员在传播马克思主义文论中,传播目标很明确。从一开始“加强马克思主义传播”,到后来“联合太阳社,结成联合战线,开展革命文学运动。”目标一致,组织严密。这个时期的传播常以集体的名义发出,个人意识消融与集体意识中。《流沙》创刊词斩钉截铁地宣布“我们的文学就应该是暴风骤雨的文学”,是“唤起阶级意识的一种工具”。《创造月刊》的《编辑后记》则声明:“建设无产阶级的艺术,这是我们的原则,……本杂志以后不再以纯文艺的杂志自称,却以战斗的阵营自负。”这样公开地确定传播目标,为文艺行动指明了前进方向。

20世纪初是中国历史的急剧动荡时期,是“新文学现代主义理论家如饥似渴到西方世界那里寻找精神共鸣”的时期。创造社从纯文学的社团发展到推广马克思主义文论的先锋,造成“近现代中国文化传播史上和思想史上独一无二的现象”,其意义的重要性不言而喻。从作品翻译到文学实践,从理论研究到理论推广,创造社成员在爱国主义价值取向下迸发的激情选择不但是社员有意识地用文学改造国家、民族和社会的过程,而且使马克思主义文论在短短的十年间覆盖了中国大地,改变了很多知识分子的思想信仰,“给中国的文艺理论和文艺批评奠下了最重要的基础。”从长远看,这场运动扩大了无产阶级革命文学运动的影响,促进了马列主义著作的翻译和出版,为左翼文学主潮的形成提供了条件,在历史中写下了光荣的一页。

(责任编辑:陈俐)

表1

表2

表3

表4

(表1-表4的资料来源于《创造社期刊总目》,中国社会科学院文学研究所《创造社资料》上、下,2010年1月。)

[1]成仿吾·新文学之使命[J],创造周报(第2号),1923-05-20.

[2]创造周报(第7号),1923-06-23.

[3]创造周报(第14号),1923-08-12.

[4]创造周报(第23号),1923-10-14.

[5]创造周报连载三期,1923-12-23,1923-12-30,1924-01-06。

[6]潘世伟.学术意义、组织意义、社会意义[N],文汇报,2005-11-21.

[7]郭沫若.文艺家的觉悟[J].《洪水》半月刊(第2卷第16期),1926-05-01.

[8]郭沫若.革命与文学[J].创造月刊(第1卷第3期),1926-05-16.

[9]穆木天.写实文学论[J].创造月刊(第1卷第4期),1926-05-21.

[10]成仿吾.文艺战的认识[J].《洪水》半月刊(第3卷第28期),1927-03-01.

[11]许幸之.艺术家与农民革命[J].《新消息》周刊第2号,1927年3月26日。

[12]王独清.创造社—我和它的始终与它底总账[J].《展开》半月刊(第1卷第3期),1930-12-20.

[13]卫公.鲁迅与创造社关于革命文学论争始末[J].鲁迅研究月刊,2000(2).

[14]百年留学:张奚若冷眼旁观新文学[N].人民日报(海外版),2013-10-28.

[15]夏衍.懒寻旧梦录[M].北京:三联书店,1985.

[16]王幕民.略论朱镜我在日本接受马克思主义的思想历程[J].《宁波大学学报》(人文科学版),2003.

[17]中国社会科学院文学研究所.创造社资料(下)[M].知识产权出版社,2010.

[18]同人.流沙前言[J].流沙,1928-03-15.

[19]王独清.今后的本刊[J],创造月刊,1928-02-01.

[20]赵凌河.生命意识:新文学现代主义理论话语[J],文艺理论研究,2006年11月.

[21]周棉.留学生与马克思主义文论在中国的传播[J],江苏社会科学,2010年6月.

[22]郗智毅.中国马克思主义文艺理论传播史中的一次关键转折——评瞿秋白对马列文论的译介[J].河北大学学报,2007.

I206

符:A

1003-7225(2015)04-0054-05

2015-07-30

贾辰飞(1980-),女,河南漯河人。西安思源学院留学生与现代中国研究中心研究人员。主要从事留学生与中国文学,留学生与现代中国关系问题、民办教育等方面的研究。