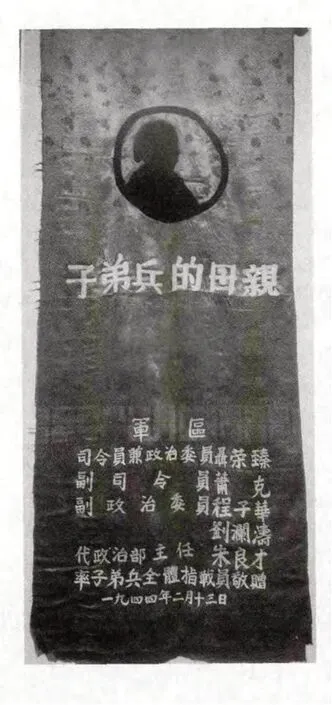

晋察冀军区奖给拥军模范戎冠秀的锦旗

□飞 舟

这面历经71年的锦旗,在展品中显得光彩夺目。

在中国国家博物馆举办的《抗战与文艺:纪念抗日战争胜利70周年馆藏文物系列展》上,一面红色的锦旗格外引人注目。这面锦旗是八路军晋察冀军区于1944年奖给著名拥军模范戎冠秀的。

【历经71年的锦旗仍然光彩夺目】

锦旗由红色丝绸布料做成,形状为立式长方形。锦旗的上部,是用黑色布料剪出的一位农村妇女半身像,半身像的下面印有“子弟兵的母亲”六个大字。下半部落款处,印着“军区司令员兼政治委员聂荣臻,副司令员萧克,副政治委员程子华、刘澜涛,代政治部主任朱良才率子弟兵全体指战员敬赠”五十余字。赠送锦旗的时间是一九四四年二月十三日。

【子弟兵的母亲戎冠秀】

戎冠秀,河北平山人,中共党员。抗日战争期间,她冒着生命危险为八路军筹集粮草,缝衣做鞋,照顾伤员,并带头把自己的儿子送进部队,动员群众参加八路军。在她的带动下,平山下盘松一带出现了父送子,妻送郎,兄弟争相上战场的局面。

新中国成立后,戎冠秀有一个儿子牺牲在朝鲜战场。此后,她又陆续把长大的三个孙子送到部队。

1989年离世的戎冠秀,长眠于位于石家庄市的华北烈士陵园。

【被救伤员与拥军模范同台受奖】

当年,戎冠秀拥军事迹引起了晋察冀边区高层的重视。晋察冀边区群英大会召开前,晋察冀军区政治部在整个边区范围内筛选模范人物,最终选定了最具代表性的三个典型。

第一位是战斗英雄,晋察冀军区5团连长邓仕均。第二位是爆炸英雄,河北阜平县民兵自卫队队长李勇。第三位是拥军模范,平山县下盘松村妇救会主任戎冠秀。

1944年2月,晋察冀边区群英大会在阜平县召开。就在戎冠秀出现在会场的时候,意想不到的一幕出现了:同样受到表彰的战斗英雄邓仕均疾步走到戎冠秀面前,紧紧抓住她的手说:“大娘,您还记得我吗?我也是您救过的八路军啊!没有您的救护,我活不到今天。”原来,战斗英雄邓仕均也是戎冠秀救过的一个八路军伤员。

晋察冀军区领导在会议上奖给戎冠秀锦旗一面、布料一捆、骡子一匹。

会议结束后,军区直属部队列队欢送戎冠秀,军区副政委刘斓涛、政治部代主任朱良才扶戎冠秀跨上骡子,派人护送她回到平山。

戎冠秀用大骡子为抗日军烈属送粪、耕田,并把布料和钱分给了有困难的军烈属。

后来,这面锦旗被国家有关部门收藏。