交互性影响敏感性对炫耀性消费偏好的作用——基于新媒体环境的量表改进

何 迪

(通化师范学院工商管理学院,吉林通化134000)

以数字化、交互性为主要特征的新媒体对消费者的影响越来越深刻,以家人、朋友、邻居、同事或朋友为典型代表的参照群体对人们消费决策的影响仍然存在。但随着新媒体在网络媒体使用者生活中的嵌入程度日益加深,弱连接类型的人群,甚至具有一定社会距离、地理距离的人群对消费者的影响力越来越值得关注。网络使用者在社交媒体平台上持续不断地产生着交互性的作用,但是,在1980年代开发的消费者交互性影响敏感性的量表,无法准确地测量在新媒体环境下这种影响对消费者偏好的作用。因此,对既有量表的改进及验证具有较强的现实意义。

1 文献综述

1.1 新媒体的概念及特征

新媒体的概念最早出现在1960年代,在初期被简单地解释为网络媒体。到了21世纪,其含义被陶丹和张浩达扩充为“以数字技术为基础,以网络为载体进行信息传播的媒介”[1],数字、网络、信息传播成为这个定义的关键词,信息的数字化特征以及信息的传播过程被给予了更多重视。蒋宏和徐剑将新媒体与传统媒体做了比较,认为新媒体的独特之处体现在信息传播的范围、速度、方式上[2]。匡文波则强调“数字化互动式新媒体”是更为准确的表述,并指出数字化、互动性是新媒体的根本特征,且传播过程具有明显的非线性的特点[3]。可见,学者们已逐渐意识到传播的过程开始超过时间、空间的诸多限制,实现网状的、分布式的传播,信息的发送和接受可以在不同的时间、地点,效率也更高。

1.2 消费者交互性影响敏感性

消费者交互性影响敏感性(Consumer Susceptibility to Interpersonal Influence)的概念由William(1968)提出,他认为这种敏感性是个体的普遍特质,并且因人而异,其敏感程度与个体的其他特质和个性密切相关[4]。而在消费者行为领域的敏感性研究则到1980年代才出现,主要代表是Bearden(1982)针对不同属性的商品进行的研究。他在研究中发现,个体的交互性影响敏感性并不是一成不变的,对于奢侈品、公开消费的产品而言,人们更为敏感,而对于必需品、私下消费的产品,这种敏感性会减弱[5];1989年Bearden又开发出了测量消费者交互性影响敏感性的量表[6]。至此,相关的研究才真正进入了实证阶段。这个量表由12个题项构成,包括规范性影响(Normative)、信息性影响(Informational)两个维度。此后,对于消费者交互性影响敏感性的研究以及参照群体影响的相关研究都沿用这一量表。

1.3 炫耀性消费偏好

炫耀性消费偏好(Preferences to Conspicuous Consumption)的研究可以追溯到1920年代,Veblen在其著作《有闲阶级》中提出,这种炫耀性的消费方式产生的原因是为了显示财富实力和获得社会声誉[7]。作为回应,Leibenstein将这种现象表述为“凡勃伦效应”(Veblen Effect),并认为这主要是价格作用的结果[8],在此后较长的一段时间里,学者们都沿用了这个说法。Frank[9]、O'Cass&McEwen[10]、Griskevicius[11]均认为炫耀性消费偏好的主要动机之一就是对地位的追求,并且地位消费对炫耀性消费的正向影响也在郑玉香[12]、Souiden[13]等学者的研究中得到印证。此外,物质主义、消费者自我概念、面子意识以及消费者交互性影响敏感性,也都在炫耀性消费偏好的相关研究中作为前置变量被讨论。

考虑到Bearden(1989)及其他学者开发的消费者交互性影响敏感性量表,都存在一个明显的特征,即他们将能与消费者产生交互性影响的对象锁定在熟人范围内,对于无法面对面交流的人群,或者具有一定社会距离、地理距离的人群,并没有考虑在内。在新媒体环境下,这个量表的局限性就表现得更为明显了。为了能够更好地反映当前中国社会在校大学生群体对高端数码产品的消费倾向,需要对既有的量表进行改进,以体现新媒体环境下的时代特征,以便更准确把握影响消费倾向的因素。

2 研究模型假设及检验

2.1 研究模型假设

根据Marcoux等学者的研究,消费者交互性影响敏感性在波兰在校大学生群体中,确实能够对化妆品、服装、电子产品的消费倾向产生直接的影响[14],并且在研究中选取了西方产品进行测试,这与本研究拟验证的高端数码产品具有一定的相似性。因此,本研究也将假设消费者交互性影响敏感性对高端数码产品的消费倾向具有正向影响。

2.2 测量模型的检验

模型共涉及两个潜变量,分别是消费者交互性影响敏感性以及炫耀性消费偏好。其中,消费者交互性影响敏感性的测量是在Bearden(1989)量表的基础上,将每个题项根据不同类型的参照对象进行细分,形成了包含44个题项的量表。在2014年7月至9月,采集了274名大学生的有效问卷,进行了探索性因子分析(EFA),经过主成分分析,形成了由27个题项组成的包含四个维度的量表[15],问卷的可靠性较高,Cronbach's Alpha达到了0.950,可以作为测量90后在校大学生交互性敏感性的工具。

2.2.1 消费者交互性影响敏感性的测量模型

该变量的测量是使用新媒体环境下的消费者交互性影响敏感性测量表,相关性分析显示量表的内部一致性较好,Cronbach's Alpha值为0.953。

在探索性因子分析中,经过14次迭代提取出4个公共因子,根据题项的含义将这4个维度分别命名为:唤醒效应、名人效应、熟人效应和从众效应。

通过AMOS对消费者交互性影响敏感性的测量模型进行拟合分析,对主要的拟合指标进行评估后,发现SRMR=0.0678,RMR=0.107,均符合接近0的水平;PGFI=0.570,符合大于0.5的标准;但是,GFI=0.697,未达到大于0.9的标准。根据AMOS提供的MI值对模型进行修正与简化,修正后的模型拟合水平有所提高。

表1 修正前后消费者交互性影响敏感性测量模型的拟合程度对比

修正后的测量模型,其GFI值符合大于0.9的标准。修正后的拟合指标与初始模型的拟合指标如表1所示。

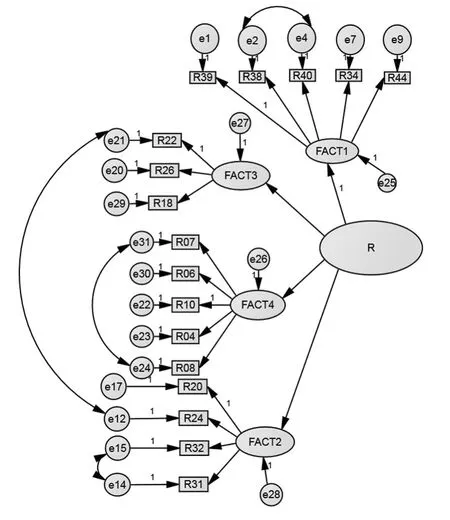

图1 消费者交互性影响敏感性的修正模型

修正后的模型(见图1),题项数由27个缩减为17个,并增加了3个误差间的相关关系,模型大为精简,拟合程度与初始模型相比,有较为明显的改善。

2.2.2 炫耀性消费偏好的测量模型

测量该变量的量表是在Marcoux J等(1997)开发的量表基础之上改进而来,包括19个题项,Cronbach's Alpha值为0.944,且删除任何一个题项都不会导致数值的升高,这说明该量表在用于大学生群体的高端数码产品消费倾向的研究中,具有较高的可靠性。

在探索性因子分析中,经过27次迭代提取出了3个公共因子,根据题项的含义将这3个维度分别命名为:构建理想自我、构建期待自我与展示自我,各维度包含的题项以及因子负荷如表2所示。

表2 炫耀性消费偏好的主成分分析及维度划分

通过AMOS对炫耀性消费偏好的测量模型进行拟合分析,对主要的拟合指标进行评估后,发现SRMR=0.0601,RMR=0.082,均符合接近0的水平;PGFI=0.632,符合大于0.5的标准;但是,GFI=0.805,未达到大于0.9的标准。为避免模型过度修正,仅对M.I.的数值大于15的部分进行调整,修正后的测量模型,其GFI值符合大于0.9的标准。修正后的拟合指标与初始模型的拟合指标如表3所示。

表3 修正前后炫耀性消费偏好测量模型的拟合程度对比

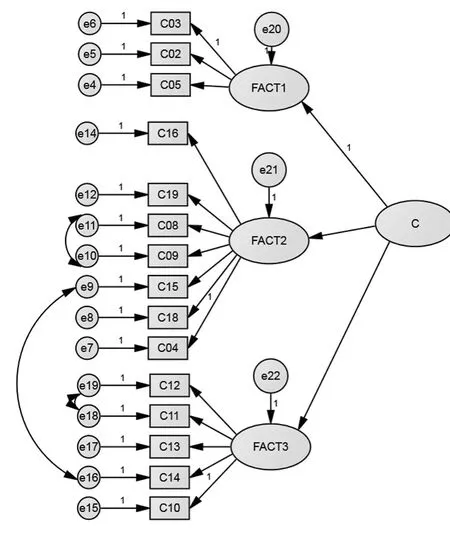

修正后的模型(见图2)除增加了某些误差值之间的相关关系以外,还删除了一些题项,使模型的拟合程度更佳。修正模型与初始模型相比,题项数由19个减少到15个,更为简洁,卡方自由度之比也明显改善。

图2 炫耀性消费倾向的修正模型

2.3 结构模型的检验

吴艳和温忠麟[16]建议在包含多个分量表或多个维度结构的情况下,应在子量表内或维度内部对题项进行打包,用于结构方程的建模。根据这个建议,将每一个潜变量都打包成一个指标,即作为一个观测变量。本研究对消费者交互性影响敏感性量表以及炫耀性消费所包含的题项进行打包处理后进行了结构模型的拟合分析。

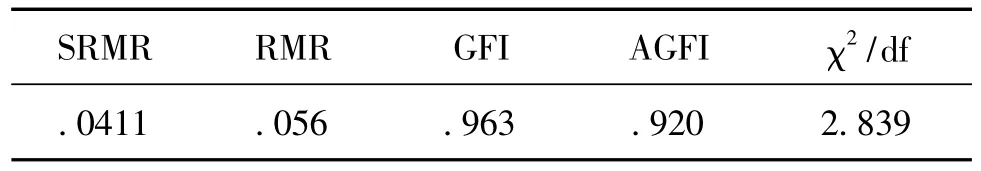

路径分析结果显示,消费者交互性影响敏感性与炫耀性消费呈显著正相关,路径系数为0.357,p<0.001,标准误差为0.046,T值为7.722,模型主要拟合指标如表4所示。

表4 结构模型的拟合优度数值

从上表可以看出,SRMR、RMR均符合小于0.08的水平,GFI、AGFI均达到了大于0.9的水平,卡方自由度之比也符合小于3的要求。这说明数据与模型的适配程度较好,模型的拟合程度达到了可接受的水平。

3 结论及讨论

利用AMOS对测量模型和结构模型分别进行了检验,验证了改进后的消费者交互性影响敏感性量表与炫耀性消费显著正相关。根据新媒体环境的特点对量表进行的改进,不但使得消费者交互性影响敏感性的测量更加全面,其维度的划分和命名也更加清晰明了。

3.1 消费者交互性影响敏感性改进量表的题项构成

本研究考虑到不同类型参照群体的影响会有所差别,对量表进行了适当的改进,将面对面交流的群体与通过新媒体平台交流的群体区分开来,并将虚拟参照群体纳入了考察范围。除了通常意义的熟人群体中的参照群体外,还增加了具有一定社会距离、地理距离的参照群体以及虚拟的参照群体。

初始量表共包含44个题项,其中针对传统的面对面交流的参照群体的题项有12个,其他参照群体的题项为32个。对量表进行一致性检验和主成分分析后,题项数目由44个删减至26个,改进后的量表中,传统参照群体的题项数目为2个,其他类型参照群体的题项数目为24个。在预测试中,前12个问题是分别针对不同类型的参照群体进行提问,在探索性因子分析过程中,绝大部分针对传统类型参照群体的题项都被删除了。这说明在新媒体环境下,传统类型的参照群体的影响力在逐渐减弱,取而代之的是通过新媒体平台的人际交流所产生的影响。本研究尚未将新媒体平台特有的传播方式纳入研究范围,仍以大众媒体时代个体交互影响的主要方式进行题项的改进,如果将新媒体时代特有的分享、推送定制、病毒式传播等方式纳入研究范围,参照群体影响的内涵将变得更加丰富。

随着新媒体与现实生活的嵌入程度逐渐提高,越来越多的消费者在不知不觉中被来自新媒体平台的各种信息左右而作出不同的消费决策,并能够克服社会距离、地理距离的束缚,感受到各种不同类型参照群体的影响力。传统类型的参照群体由于依赖于面对面的交流在对消费决策产生影响的速度和频率上都显然不具有优势。因此,今后对参照群体影响的研究就不宜局限于传统类型的参照群体影响,因为越来越多的消费者对来自面对面交流的人际影响已经不那么敏感,透过新媒体实现的人际交流对消费决策的影响更加明显,是衡量消费者人际影响敏感性不可或缺的组成部分。

3.2 消费者交互性影响敏感性改进量表的维度构成

本研究对参照群体影响的量表进行了较大幅度的改进。原量表包括12个题项,划分为信息性影响和规范性影响两个维度,主要是针对大众媒体时代以邻居、朋友为代表的熟人群体。而改进后的量表包括26个题项,被划分为4个不同的维度,充分考虑到新媒体环境下可能对消费决策产生影响的其他类型参照群体,并在原量表的基础上针对不同类型的参照群体分别提问,同时增加了新媒体时代特有的信息性影响的测量,形成了与原量表不同的维度划分,如表5所示。

表5 量表改进前后维度划分及信度系数比较

改进后的量表与Bearden(1989)所汇报的内部一致性信度及构念信度相比较,基本能够达到或优于原量表的信度水平,这至少可以说明改进后的量表在新媒体环境下的在校大学生群体中是具有较高的可靠性的。

而在维度的划分上,改进后的量表能够将参照群体的影响划分为更加具体的层次。原量表只是借鉴了Deutsch&Gerard的观点[17],将参照群体的影响类型笼统地划分为信息性影响和规范性影响,很难从维度的命名上准确判断出参照群体的具体影响方式。与此形成对比的是,Park&Lessig[18]以及Brinberg& Plimpton[19]在研究中所使用的量表,在维度的划分上显得更为清晰和具体,分别是规范性影响、功利性影响和价值观表达影响。本研究的维度划分,相对而言,能够更加直接地反映出参照群体产生影响的具体方式。

改进后的量表包括4个维度,其中唤醒效应中包含9个题项,主要表现为消费者如果通过新媒体平台或影视剧中的虚拟人物了解到某种产品,会产生进一步了解的意愿或希望能够拥有该产品。这种通过虚拟人物和网络上的虚拟交流产生的影响,会唤醒消费者对某种产品的兴趣和购买欲望,其实质是因为某些信息的获取而唤起了消费者对某种产品的需求,与Bearden(1989)和Deutsch&Gerard(1955)所提出的信息性影响相呼应,且对参照群体的影响方式表述得更为具体。

第二个维度是名人效应,包括8个题项,题项表述所针对的参照群体较为特殊,是以体育明星、娱乐明星、政要、商界精英为代表的名人群体,以及影视作品中受欢迎的人物角色。其中,影视作品中受欢迎的人物角色既是虚拟的参照群体,又是名人类的参照群体,这种参照群体是一种虚拟和现实的结合体,但本质上还是一种特殊的名人。名人效应主要表现为消费者通过观察、效仿名人的购买行为,以此来认同他们的生活方式和审美观念并获得归属感。这种由名人群体所产生的影响力,与Park and Lessig(1977)所提出的价值观表达影响较类似,反映了消费者对于特定价值观、生活态度、审美的认同和模仿的意愿。

第三个维度是熟人效应,只包含4个题项,是各维度中包含题项最少的,题项表述针对的参照群体既包括主要通过面对面的方式交流的朋友,即典型的传统意义的参照群体,也包括主要通过网络沟通的朋友,两种不同类型的参照群体各占2题。熟人效应的影响主要体现在消费者会通过购买某种产品去效仿某人或表达对某人生活方式和审美观念的认同。与明星、政要、商界精英等为代表的名人群体相比,熟人群体与消费者自身并不具有明显的社会距离,但可能存在一定的地理距离。也就是说,主要通过面对面交流的朋友在空间上比较接近,但主要通过网络沟通的朋友很多时候是因为处于不同的空间而没有过多的机会进行面对面的交流,但在新媒体时代,这种空间上的距离并不会完全阻隔人们之间的交流和相互影响,人们仍然可以保持亲密的关系,虽然不能常常见面,但在网络世界中他们同样属于熟人群体。

最后一个维度是从众效应,包括5个题项,题项表述针对的参照群体是主要通过网络沟通的朋友。从众效应的影响主要表现在消费者在制定购买决策的过程中,会特别在意周围人的看法,他们是否喜欢或认可这种款式、品牌对购买决策的形成具有重大影响,通过选择与其他人价值判断相一致的产品或品牌,进而获得一种归属感。根据Lascu&Zinkhan[20]的观点,营销领域的从众是指受到参照群体对产品的评价、购买意向以及购买行为的影响,而改变自己对某产品的评价、购买意愿及购买行为。Bearden&Rose[21]认为,个体在决策过程中受到其他人的影响的程度主要取决于该个体是否关注或在意其他人对其行为的反应,因此,越是在意其他人对自己决策的反应就越容易表现出从众行为,尽量选择与他人预期相符的行为,在本质上还是个体对外界影响的敏感性。实际上,当消费者明显感觉到来自群体的压力时,就会主动调整自己的决策,采取与参照群体相一致的行为,而本研究中从众性影响维度的各题项表述恰好符合这样的特性,也是衡量消费者人际影响敏感性的重要组成部分。

综上所述,改进后的消费者人际影响敏感性量表所划分的4个维度,其影响方式的命名和维度内部题项的表述内容,既具有一定的逻辑性,又能够找到理论上的依据,说明这种维度的划分和命名是比较合理的。

作为一项探索性的研究,在考虑了新媒体环境影响的前提下,对既有的消费者交互性影响敏感性量表进行了改进,更适合当前社会发展的现实状况。通过考察大学生群体的高端数码产品消费倾向,验证了新媒体环境下消费者交互性影响敏感性对炫耀性消费倾向的作用,同时说明借由新媒体施加影响的新型“参照群体”确实存在,这一研究使传统参照群体的含义发生了改变,也使得未来针对参照群体和消费者交互性影响敏感性的研究范围进一步扩大。

[1]陶丹,张浩达.新媒体与网络传播[M].北京:科学出版社,2001.

[2]蒋宏,徐剑.新媒体导论[M].上海:上海交通大学出版社,2006.

[3]匡文波.“新媒体”概念辨析 [J].国际新闻界,2008(6):66-69.

[4]Mc Guire,William J.Personality and Susceptibility to Social Influence[M]//Edgar F Borgatta ,William W Lambert.Handbook of Personality Theory and Research,eds.Chicago:Rand McNally,1968:1130-1187.

[5]Bearden W O,Etzel M J.Reference Group Influence on Product and Brand Purchase Decisions[J].Journal of Consumer Research,1982,9(2):183-194.

[6]Bearden W O,Netemeyer R G,Teel J E.Measurement of Consumer Susceptibility to Interpersonal Influence[J].Journal of Consumer Research,1989,15(4):473-481.

[7]Veblen T.The Theory of the Leisure Class[M].London:An Economic Study of Institutions,George Allen Unwin,1899.

[8]Leibenstein H.Bandwagon,snob,and Veblen effects in the theory of consumers demand[J].Quarterly Journal of Economics,1950(64):183-207.

[9]Frank Robert H.The Demand for Unobservable and Other Nonpositional Goods[J].American Economic Review,1985,75(1):101.

[10]O'cass A ,McEwen H.Exploring Consumer Status and Conspicuous Consumption [J].Journal of Consumer Behaviour,2004,4(1):25-39.

[11]Griskevicius V,Tybur J,Sundie J,Cialdini R,Miller G,Kenrick D.Blatant Benevolence and Conspicuous Consumption:When Romantic Motives Elicit Strategic Costly Signals[J].Journal of Personality and Social Psychology,2007,93(1):85-102.

[12]郑玉香,袁少锋,高英.基于SMC的炫耀性消费行为影响因素实证研究[J].经济经纬,2008(2):136-139.

[13]Souiden N,M'Saad B,Pons F.A Cross-Cultural Analysis of Consumers'Conspicuous Consumption of Branded Fashion Accessories[J].Journal of International Consumer Marketing,2011,23(5):329-343.

[14]Marcoux J,Filiatrault P,Cheron E.The attitudes underlying preferences of young urban educated polish consumers towards products made in western countries[J].Journal of International Consumer Marketing,1997,9(4):5-29.

[15]何迪,郑翠翠,周芳丽等.中国情境下参照群体影响的量表改进及实证研究 [J].科学与财富,2014(10):160-162.

[16]吴艳,温忠麟.结构方程建模中的题目打包策略[J].心理科学进展,2011(12):1859-1867.

[17]Deutsch M,Gerard H B.A Study of Normative and Informational Social Influences upon Individual Judgment[J].The Journal of Abnormal and Social Psychology,1955,51(3):629-636.

[18]Park C Whan ,Lessig V Parker.Students and Housewives:Differences in Susceptibility to Reference Group Influence[J].Journal of Consumer Research,1977,4(2):102-110.

[19]Brinberg D,Plimpton L.Self-Monitoring and Product Conspicuousness on Reference Group Influence[J].Advances in Consumer Research,1986,13(1):297-300.

[20]Lascu D N,Zinkhan G.Consumer conformity:review and applications for marketing theory and practice[J].Journal of Marketing Theory and Practice,1999,7(3):1-12.

[21]Bearden W O,Rose R L.Attention to social comparison information:An individual difference factor affecting consumer conformity[J].Journal of Consumer Research,1990(4):461-471.