造 反

刘荣书

皮影戏作为一门行将消失的古老说唱艺术,对于它的拯救与挖掘工作起始于2007年的初秋。在一位主抓文化的副县长的大力督促下,一本与滦州皮影有关的小册子将应运而生。

据1936年版《滦州地方志》记载,“神风影社”的鼎盛期自清末民初开始,作为滦州一带最喜闻乐见的剧种之一,它辉煌的过往像烟花一样绚烂分布于漫长的时间长河之中。至1966年“破四旧”运动之前,几乎到达顶峰。据商榷先生说,当时的“神风影社”,由他领导,成员有二十多人,不计舞美道具,后勤联络等勤杂人员。关于这一时期的“神风影社”,近年编纂的《滦州县志》中也有着较为详细的记述。说他们南下河南,北上黑龙江,所到之处无不受到热烈追捧,演出消息都会登上当地报纸的头版头条。

对于商先生的身世,我只是有个大概的了解。他出身于皮影世家,这也是县里将他临时抽调上来的原因之一。主管领导曾私下跟我说,商先生对整个滦州皮影的起源与发展有着很清晰的认识,好些与皮影有关的术语与传说,都要经他的确认,才可落实到字面上来。他是滦州皮影的“活化石”。他要死了,好些东西将无法考证。

关于“商”这个姓氏,1936年版的《滦州地方志》中有着如下简单的记述——清光绪二十六年,商氏兄弟立“神风影社”……在现今的滦州,“商”姓也很少见。这些最初成立“神风影社”的“商”姓艺人,是商先生的先祖无疑。而新版县志中,关于“商”姓的记载却语焉不详,被很多当时名噪一时的皮影艺人所遮蔽。只一名“商”姓琴师被一笔带过。作为一名尚健在的,从事了一辈子皮影艺术工作的“商”姓后人,商榷先生的存在,或许直接印证了这一家族与之割舍不断的维系与渊源。按照商榷先生的说法,“商”姓人见证了滦州皮影的发展历史。但他的这一说法,却最终并未落实到那本小册子上。

皮影戏名角的编纂工作进展顺利,并未花费我和商先生更多的时间。在此之前,为申报滦州皮影成为非物质文化遗产项目,县里曾做过大量工作,组织多名写手,专门整理了艺人的生平资料。我们将他们写成的文章拿过来套用就是。我与商先生的工作重点,放在后面关于皮影戏起源以及众多传说的搜集整理上。

因一则传说,我与商先生之间出现了一点小小的分歧。

分歧出现在对“大手厮”和“小球厮”这两个演出形象的再度确认上。

黄 镇作品-《山水》 雕塑 综合材料 500×190×180cm 2010

1990年出版,滦州文化馆编纂的《滦州民间文化艺术》一书中,有这样一段文字:有一件有趣的事,一直流传到上世纪五十年代。那就是每个影社的影人刻制,必须有“大手厮”和“小球厮”这两个形象。“大手厮”代表韦陀,“小球厮”代表红孩儿。“大手厮”大手大脚,“小球厮”小头小个儿,形象滑稽。这两个人物与影卷的内容无关,只是在开台时出来插科打诨,说些及情的笑话。这些笑话大可以议论时事新闻,小可以说些家长里短,或说或数或唱,旨在逗人一乐。这样两个角色,影匠们却很尊重他俩,奉为神明。称“小球厮”为师兄,“大手厮”为师弟。因为他们都是南海观世音菩萨的徒弟。每夜唱完影,影匠们要把所有影人的头茬摘下来,用纸包好,放在下边。唯恐不摘头茬的影人成了“气候”造反。只有“大手厮”和“小球厮”的头茬不能摘,而且要放在一层层影人的最上边。影匠们说,大师兄和师弟替影班看家,睡觉也踏实。

在这段冗长的,且滦州口语浓郁的记述中,“大手厮”与“小球厮”在整个皮影戏演出中的地位可见一斑——他们作为两个滑稽的配角,纯粹起了皮影戏演出时的“串场”作用。与皮影戏的发展并无任何实质性的关联。

但商先生却彻底否定了这一说法。他石破天惊地说,皮影戏就是从这两个貌似滑稽的形象上演变而来的。没有这两个角色,便没有皮影戏的今天。皮影戏的演出最初只有一人,用牛皮或草纸设计了一个滑稽形象,自说自话,逗人玩乐。为了烘托气氛,后来演变为二人。两个人的皮影戏在清末民初最为盛行。随着时间的推移,为了迎合人们的审美需求,后来才有了现在这样一种表演形式。并出现了“生旦净末丑”五个行当。

我对商先生的这一说法不敢苟同。

但商先生很快又抛出一个有力的论据。

他说,你看,如果这两个人物没这么重要,影匠们怎么会把他们“奉为神明”呢!还要把他们压在所有影人上面,唯恐他们造反。关于这“造反”一说,有一段故事。这个故事确有其事,只因某种说不清道不明的原因,被当时的记录者漏掉了——商先生说,所有形成文字的记录都会流失于偏颇,往往会附带记录者个人的好恶。他们出于自己的偏好,出于对隐私的保护,或是出于对权势的某种妥协,往往会对事实做出随意的篡改并虚构——就像我们现在这样。商先生说,关于皮影戏的起源出自这两个人物的说法,虽没有任何文字记载。但这个与“造反”有关的故事,却在我们家族中口头相传了多年。

在商先生的讲述中,你很难相信若干年前的滦州,会是一处“连桥成路,流水行船”之地。但商先生说,这样一种说法也有可查证之处。我们城北的北河,是一片从不枯竭的水域。即便大旱之年,也流水丰沛。它便是当时整个滦州水系的发源地所在。这样一种说法也可从滦州的整个地貌上做进一步推断——滦州地貌多属低洼,只司各庄、扒齿港、暖泉,南堡、小海口、沙洲仃这几处所辖镇区,地势略高,现在已形成沙化土质,是当时滦州人的散居之地。

在商先生的描述下,我的眼前出现了往昔滦州烟波浩渺的图景。落日与朝阳是从水面上湿漉漉升起并落下去的。水草连天蔽日,鸥鸟成群,纵横交错的水路仿如通往迷宫的路径。1270平方公里的辽阔水域上,很难见到一条蜿蜒土路。人们靠行船行走四方。靠捕鱼、采荷藕、打芦苇来维持整个生计。

商先生的先祖,一位商姓皮影艺人,最先摇了一只木船,出现在这里。

是一位三十多岁的中年男人。由于常年阳光的暴晒,以及河水的熏蒸,他的肤色黑里透着油性。个子不高,四肢短粗,微卷的头发,一双豹眼布满血丝。形象看上去和皮影艺人毫不搭界,倒像一个常年在水上游荡的渔夫。

谁也说不清他怎么会误入这个行当。每当夜幕低垂,风灯映亮那五尺见方的简陋舞台,那舞台用木棍绑了个框框,框框上镶了“桑皮纸”。起初的影人就是用草纸做成的,两到三层的草纸,用针线粗粗缝缀。造型粗拙的形象在风灯投映的舞台之上,让人看得并不真切。有时耍着耍着,竟会扯破了影人,只能再换一个,也不管角色是对是错。演出的后场,用一张泛黄的帷幔罩起来,帷幔上打了一块又一块补丁……这个长相粗糙的人,在夜色中适时隐去了。出现在人们眼中的,是形态各异的皮影人物。他拿捏着嗓子,用女人的腔调演绎着一个个简单却令人伤感的故事。那故事中的角色让别人想来,以为是女人的魂魄附着在他的体内。往往唱至深夜,灯油耗尽。月光在河埠里撒下细碎荧光,一波一波反射到岸上。人们凑到他用帷幔搭起的后台,想看清那发出女人声腔的,是不是另有其人?是不是他私藏了一个女人。但不等大家走近,帷幔便悄然落下。他短粗身材暴露在众人的视线之下。众人与他搭讪。他用瓮声瓮气的声音回话,大家便有些失望了——他的嗓音太难听了,难听得无法形容,就像湖泊深处最古怪的一种鸟叫。

不知他从何而来。他全部的家当,放置在一条破败的木船上。一只桐油漆过的箱子,一口破锅,一只豁了边角的瓷碗……有时他就在船上睡。有时也会下船,在岸边苇垛里掏一个洞,睡在里面。那是冬天。一觉醒来,头上身上沾了白色苇絮,看上去像一个极其可怜的人……当年的沙洲仃,还没有一间可供人栖息的客栈。想不到短短几年之后,人迹罕至的沙洲仃会成为商船停靠的码头。这个可怜兮兮的商姓皮影艺人,也逐渐成了一位炙手可热的人物。

沙洲仃繁华的形成或可容我慢慢说上几句。沙洲仃所处虽在滦州最偏僻荒凉的北部,但它背靠水上运输曾一度十分发达的拒马河流域。那一年,一艘从京东驰来的商船,偶遇风浪,船桅折断,只能任由船只随波漂流,飘荡至沙洲仃。这个恬静丰饶的小岛让船上人获得解救的同时,也让他们发现这是一处很适宜中途休整的天然良港。它处于整个拒马河航线中段,伸向河水深处的湖滩很适宜停船。是整个拒马河漫长航线中不可多得的中转枢纽。商船每每航行至此,便落下船帆,在这里稍作休整,吃酒玩乐。

这一年夏季里,商姓皮影艺人的木船,再次朝沙洲仃驶来。

木船自南方的水路出现,周遭茂密的芦苇泛着碧绿光泽,使狭窄航道内的流水泛不起绮丽的反光。大片幽暗的绿色斑块中,只见白色鸥鸟偶尔飞起的剪影。

船头坐了一个人。并不是大家熟悉的商姓皮影艺人。船移动缓慢,却能听到木浆拍击水面的喋喋声响。船篷的另一面,那个摇橹人的身形看不到。

直到木船缓缓靠岸,人们才见商姓皮影艺人从船篷后站起身子。他头上戴一顶苇编斗笠,一根细麻绳勒紧他的脸,使那张脸显得更加宽大,也更加黢黑和粗糙。看上去有些滑稽。

这是谁?

有人看着那陌生的年轻人问。

我兄弟。

商姓皮影艺人答。

你兄弟?!问话人看了一眼那欢眉喜眼的青年,他个子高挑,肤色白皙。在整个湖州一带,人们很难见到一个俊俏的男子。他的模样令人感到惊艳。

是你亲兄弟?

可不就是我亲兄弟!

喔!看上去一点也不像。是一个娘生的?

这是什么话!我家弟兄三个,我是老大,这是老二,家里还有个老三。

弟弟不知道,在沙洲仃,会有梅娘这样一个女人。

每年冬天,唱皮影的哥哥都要教他怎么来摆弄皮影,怎么拿捏着嗓子唱上几句。到今年年初,哥哥便带上他,从家里出发,顺水路自南向北一路唱下来了。每过一地,哥哥都会对他念叨起“沙洲仃”这样一个地方,似乎是要他忘却做皮影艺人的疾苦,给他这第一次的出行施予小小的安慰。他说沙洲仃是个繁华之地。在那里我们有床板睡,有热酒喝,有甜甜的豆花可吃。他并没有提到梅娘。从哥哥的笑容里,弟弟想象不出沙洲仃的繁华,而繁华对于他来说,还是横亘在遥远日子里的一个梦。去沙洲仃——往往有人出了高价,留他们多唱上一夜,哥哥都会显出一副急不可耐的样子。

他果然亲见了那所谓的繁华。那繁华在他的眼里不免显得有些单调,不外乎是人多了一些,那些操陌生口音的人,穿绸制衣服,梳松散发髻,举手投足间无不弥散出一股来自外界的气息。而那些客栈、酒肆、看上去比别处湖州上用芦苇搭就的棚屋也讲究不到哪里去。在这逼仄之地,仅横陈了几条窄窄的街巷,用芦苇与草泥搭就的棚屋歪歪斜斜。水草鲜腥的气味无处不在。直到看见湖州北面隐隐耸立的高挑桅杆与船帆时,他的心才略微跳荡了一下……他真的喝上了甜甜的豆花。豆花的甜香与滑腻倒安慰了他失落的心情。他起初并没有见到那个叫梅娘的女人。低矮的厅堂里排放着两三张用苇箔拼接的桌子,夕照从挑开的窗子里照进来,窗外是大片通向拒马河港口的水域,浑浊流水与清澈水泊之间有着一道清晰的交汇。他抽着鼻子,嗅闻从远处河道上吹来的河水清冽之气。那股气息却不能将厅堂里的另一股气味冲淡。他不解地看着他的哥哥。他像是换了一个人。变得热络而勤快。他为他端来豆花,又跑到另一间屋子里,同一个恹恹的声音在亲切交谈。他嗅出了那股药水苦涩的味道。哥哥开始肢解渔夫送给他们的一只野鸭。他扭断野鸭的脖子。又从灶间端来热水,嘴里发出嘘嘘的声音,一根一根剔净野鸭的羽毛之后,找来一把尖刀,将野鸭的肚腹剔开,掏出热气腾腾的肠子,从窗口扔到外面的水泊里。

天黑之前,他们没有吃上一顿像样的饭食。哥哥告诉他,吃得太饱,会唱不动的。舞台就搭建在紧靠客栈的凉亭之上,正对湖州那一小片开阔地。演出开始之后,那一小片开阔地上拥满了人,对面湖州里泛起点点疏落的渔火,由远及近,人们驾着小船络绎不绝赶来,腿搭着船舷,抬了眼痴痴迷迷地看。那碎碎点点的渔火不禁晃花了弟弟的眼睛。

那是一场令人耳目一新的表演。

沙洲仃的人们,第一次看见故事以一种全新的方式在他们眼前演绎。再不是一个角色在窗纸后面孤独地说唱,而是有了对决,有了呼应。那两个滑稽的角色横空出世。说着令人捧腹的笑话。他们互相调侃,相互捉弄。直至笑疼了人们的肚皮。到凄清的女声再次以一种熟悉的嗓音在夜色中飘荡开去时,人们不禁心头一颤,继而看到短衣打扮的男角紧跟出场,亮开高亢撕裂的唱腔,这才想到,那帷幔罩住的后台,再不是哥哥一人在表演,而是多了一个长相秀气的弟弟。

那一晚弟弟唱得精疲力竭。他饿极了。回客栈时,嗅到野鸭煮熟的香味。暗淡烛火使他看不清一张女人的面庞,她披散的发髻在脸上遮出大片阴影。待酒足饭饱之后,疲惫地躺到板床上去睡。朦胧中听到踢踏走动的脚步声,听到男人女人细碎的低语声。沙洲仃的夜晚显得如此阒寂,鸥鸟的啼叫仿佛成了一种安抚。只远处河道里喧哗的流水声,让熟睡的人依旧感觉到旅途的动荡。

早上起来,弟弟跑到外面,对着湖州撒了一泡长长的尿,等他睡眼惺忪回来,面对客栈里的一位女人,愣住了。女人正看着他。四目相对,他被女人的一双眼睛迷惑。多年后走出湖州,他才见到了桃花,才知道可以用桃花来形容一双女人的眼睛。而实际上,如果没有女人的凝望,他也不会如此动容。他缩了身子,一声不吭,从女人身边走过,回到自己睡的屋子,呆呆坐在床板上。听到那女人的声音:这小子是谁呀?!是我兄弟。哥哥的回答。你兄弟!她叫了一声,昨天我咋没看到他啊?昨天你不在,大概去商船上给客人送酒菜了吧。唱完影你又忙着招待那些客人……那你还不赶快把他叫出来,让我认一认!

他被哥哥拽着,站在女人面前。女人的目光像一双手,上上下下将他拍遍。

这是梅娘。哥哥说。

他看她一眼,挑了挑眉梢。

哥哥站在两人面前,笑眯眯看着。后来,他便不笑了。他从两人凝视的目光中看出了一些端倪。他愣在那里。知道这两个人之间,注定会发生些什么。

离开沙洲仃的前几天,哥哥便感觉到了些许的落寞。他的心里有了一些嫉妒。只短短几天,长相英俊的弟弟便取代了他的位置。梅娘忽略了他,再不像以前那样同他亲热,与他说些诉衷肠的话。万种风情再次春水般荡漾在梅娘脸上,却与他无关。他没有理由嫉妒自己的弟弟,也没有理由责怪梅娘的轻浮,来沙洲仃的人都知道梅娘日子艰辛,她一个人撑持着这家客栈。她因做豆花而得名,从外面过来的人,都愿意来她这里吃上一碗豆花,也可以花上几个铜板,同她睡一觉。她将他忽略,是一件再正常不过的事。在梅娘心里,有一个唱皮影的艺人就已足够。

离开的决定显得仓促而随意。去别的湖州开始巡演的时间似乎尚早了一些。哥哥去卧房与病中的朋友做了短暂的告别。当他们驾驭小船驰离码头时,梅娘走出客栈冲他们招手,站在船头的弟弟抬手回应着她。哥哥不由想起以前他每次离开沙洲仃时,梅娘都是站在灶房的窗口对他微笑的,他也会挥手同她打个招呼,但现在,弟弟已将他取代,他被冷落的样子看上去像一个陌生的局外人。

漫长航行中弟兄俩长久沉默。后来弟弟同他问起梅娘。哥哥回忆起几年前一个飘着细雪的冬天。他病倒在芦苇垛里。是梅娘的丈夫救了他。这个好心的男人,将他带回家中,养好了病。却想不到,第二年他再来沙洲仃,他却病卧在床上,只有等死的份儿了……他们对他有救命之恩,他也待他们不薄,他一年里唱皮影攒下的细碎银两,大多补贴梅娘的家用了。他惆怅地对弟弟说来沙洲仃,就像回家一样。怪不得呢,弟弟说,梅娘会对咱们这么好!

李 遂作品-《暮窗》3 雕塑 玻璃钢 120×50cm 2015

这一年秋天弟兄俩再次回到了沙洲仃。这也是一年中他们最后的一次巡演。临来之前,弟兄俩都因同一个女人,而对沙洲仃有了殷切的期望。哥哥早就忘记夏季时自己所遭受的冷落,而弟弟则因对一个女人的期待,而显得有些忐忑不安。

但和上次一样,哥哥再度遭到冷落。而弟弟对哥哥的失落浑然不觉。

那个漫长午后哥哥一直呆在梅娘丈夫的卧房里,同这苟延残喘的病人说着一些怀旧的话。他竖着耳朵,听梅娘在窗外的走廊与弟弟说话。弟弟用兴奋的语气同女人讲述着他一路上唱皮影的见闻,实际上这样的话题他也曾对梅娘讲起过多次,只不过梅娘当时的回应没有这样热烈。她时而嬉笑几声,时而长时间沉默。他没有想到那些枯燥旅程会让弟弟说得这般有趣,他对她说着一个个地名,那些散落在航道周围的湖州一个比一个偏远,却有着鲜为人知的秘密与故事,他们经由弟弟的演绎而散放出迷人的气质。

哥哥不时叹口气。躺在床上的病人忧心忡忡问他:怎么了?兄弟。

他看他一眼,对他苦笑了一下。

唱完影的夜晚哥哥久久不能睡去,他站在客栈窗前,朝湖州深处窥望。静泊的小船好像一只神秘容器,将大片月光吸纳。小船是微微颤动着的,因而凝聚在周围的月光都被搅碎。男人的喘息和女人的呻吟声和着昆虫的鸣叫,涌进他的耳朵。这些声音混杂在一起,构成了黑夜的喧嚣,却不时会被湖州深处传来的一声鸟叫击碎。他血脉贲张,想起往昔他和梅娘在那艘小船上幽会的情景……深深的妒意和羞恼让他的眼里聚起伤心的泪水。

当弟弟吃醉了酒般从船上回到客栈时,见哥哥正在整理放在木箱外的那些影人。

暗淡烛光将哥哥的脸罩得一片幽暗,他再次有了从这里离开的想法,沙洲仃已成了一个伤心之地。弟弟坐在床沿,仍沉浸在对女人身体的回味中,嘴里不时发出一两声沉醉的呢喃。他不无调侃地对他的哥哥说:梅娘说,她也想跟咱们出去唱皮影呢……

哥哥叫了一声,由于淤积在内心的愤懑,他的手上没了分寸,失手将影人的头颈拽断了。听完弟弟的话,羞恼再次于心内积聚,索性将所有影人的头颈全都拽断。

哥,你怎么了?

他抬头看了看弟弟,看到一双无辜的眼睛。心中不由涌起自责,叹口气说,没怎么呀。

那你咋把影人的头都给扯下来了,以后咱们还怎么唱皮影呀?

他笑了笑,灵机一动,编造了一个故事,借以掩饰自己的鲁莽与冲动。他所编造的故事或许真的有渊源与出处,或许并不是他的信口胡诌——他说,唱过几年的影人,都会慢慢有了灵气,你不把他们的头扯下来,他们就会“造反”,不由人控制,今天唱皮影时,你没觉出我唱出了错吗?

弟弟想了想,真的想了起来——他们将一个故事演绎到中段时,哥哥真的修改了戏词。但当时他却误认为那是哥哥忘词了。

不是忘词了,是“造反”的影人控制了我,篡改了故事的走向。还有,就在前几天,你不也唱错过一回吗?

弟弟挠着头,他想不起来,但他经常会有忘词的时候。他并不认为那是影人不受自己控制,而是因自己一时大意,功夫下得还是不够。

唱到多久,影人才会有灵气呢?他把哥哥的话当了真。

三……四年吧。

哥哥想了想,说。

哦,弟弟说,那该怎么办?

把他们的头拽下来,他们就会断了灵气,他们才不会“造反”。才会受我们控制。

哥哥的话里隐含了一股戾气。

这大概就是皮影艺人每夜唱完影之后,将“头茬”摘下来的初衷。

它起自一个谎言,起自一个妒忌与爱恨交织的故事。但故事并未结束。在故事的高潮到来之时,影人们必将“造反”一回。从而奠定这则传说在皮影戏历史中牢固的地位与基础。但在那个夜晚之后,这个貌似神怪的说法很快被弟兄俩淡忘了。那晚等弟弟睡下之后,哥哥又在灯下忙碌了很久,他用针线将那些掉了头颅的影人慢慢补缀起来,并为自己的狭隘而感到深深的自责。他很快发明了将影人的头茬“别”在道具上,而不是缝上去的这样一种方法,无形中将皮影戏的发展又推进了一步。

那一年从沙洲仃的离去再度被哥哥提前。他是在故意报复梅娘对他的移情。从而获得某种说不清道不明的解脱与安慰。但离别时梅娘和弟弟的难分难舍,再次让他感到深深的失落与嫉恨。他被从两个男女眼中传达出的内容彻底击垮,因而在冬天大病了一场。

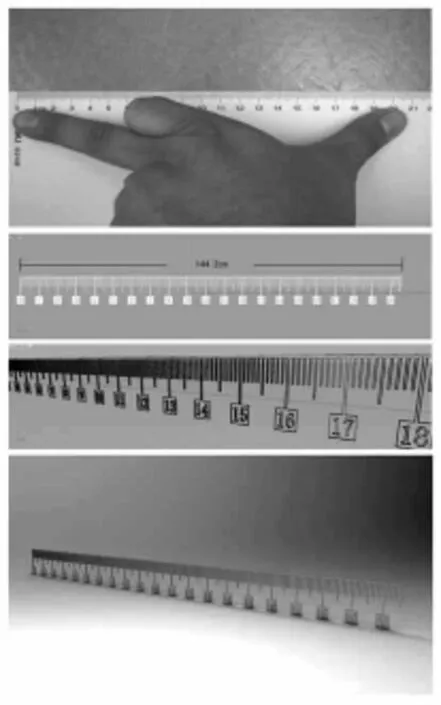

宋建树作品-《1米螺旋》 雕塑装置 钢筋焊接 100×100×0.6cm 2014

冬天的蛰伏里他仍旧会念起梅娘。他会在夜里梦到梅娘。而他的弟弟也在无时无刻不想着那个令他销魂的女人,从而两个由梦境催生的梅娘会在同一空间相会,用相同的方式,说着相同的话语,安抚着这两个同床共眠的弟兄。因此他们都有着同样深切的思念,有着同样急迫的愿望。他们因思念而消瘦了面容,在对唱功的磨砺和改进中,更是下足了功夫,以此来抵消思念所带给他们的困扰……而弟弟的思念似乎更甚,他一瞬间变得苍老。

春天的出行显得有些迫不及待。去往沙洲仃的水路在人为的意识里显得无比漫长,清澈湖水似乎在有意阻隔着船行的动力。水草以阴柔的姿态抚弄船舷,它们像纤长的手臂,在湖水的流向中统一朝北方舒展着身姿。

沙洲仃的码头上站着一个女人。正在向南方的水路眺望。

哥哥再次遭遇了冷落。于心情的绝望中竟然有了一丝解脱。他想:这或许是最后一次来沙洲仃啦。

来沙洲仃演出的第二天午后,哥哥到卧房去看梅娘的丈夫。这个行将就木的男人忽然拉住他的手,喘息着说,我离死也不远了,等我死了,你把梅娘带走吧……他苦笑。不知该怎样来安慰他。问:该喝药了吧?男人点点头。他去了厨房,准备将煎好的汤药端给他喝。汤药已成了他赖以活命的根本,耽搁一刻,似乎都会损耗了他的性命。那碗汤药放在灶台隔板顶上,红色药液还在冒着袅袅热气。他踮起脚将它端下来,小心翼翼经过院子,朝男人的卧房走去。

他在院子里遇到了梅娘。

你端的什么?

汤药啊!病人等着喝药呢。你忙,他让我给他端过去。

梅娘的脸色瞬间变得煞白。她的慌乱让他觉得有些异样。我自己来……她急慌慌说。

他怔怔看着她。她的话听上去显得十分蹊跷。为病人端药是他以前常做的事,甚至照顾病人便溺,梅娘有时也会喊他过去帮忙。

不是这一碗,新药还没有煎好,这一碗汤药是隔夜的……梅娘乱糟糟说。

她趋前一步,迫不及待想从他手中夺下那碗汤药。他躲闪了一下。汤药应声落地,碗摔碎了。红色药汁泼洒在一堆刚刚割回的青草上。母羊叫了几声,扁着嘴继续啃吃那堆青草,好像洒了药汁的青草会更加鲜美。

他吃惊地看着她。觉得那碗汤药不是因他的失手而掉落,而是梅娘出手将它掀翻。梅娘蹲在地上,捡拾碗的碎片。不时抬头仰视他一眼。目光里没有怨怒,仍旧显得异样地慌乱。他抖了抖手,这才觉得药碗刚刚还温乎乎烫手,怎么会是隔夜的药?

黄昏来得毫无征兆。商姓皮影艺人总觉得有什么事情将要发生。他在皮影戏演出之前找不到弟弟的影子,去梅娘的店铺里寻找,店铺里冷冷清清,竖起的门板歪歪斜斜,光影从门板的缝隙里投射进来,使往日喧闹的厅堂显得异常冷寂。他又去卧房寻找,见病人正在安然阖睡。嘴巴微张,在这种睡着的状态下,他看上去更像一个死人……他抽着鼻子,一股苦涩的味道在房间里经年不散。但他忽然想起那碗被打翻在院子里的汤药,为何会发出那样一种甜丝丝的气息……他从院子里走过,忽然下意识停住脚步。羊静卧在那里,黄昏笼罩下它的身子更白,却显得过于安静。他走近它,发现母羊蜷缩着身子,已死去多时。羊唇有些发黑。唇边挂着一片发黑的草叶。萎黄的青草并没有被它吃完,草叶上挂着点点的黑色印记。他暗自叫了一声,抓了一把青草,凑近鼻子下嗅闻。从青草甘甜的气息中,仍能嗅出一股药液苦涩的味道。他站起来,再次急惶惶走进店铺,围着灶台转了一圈,在一口釉面光滑的瓮旁蹲下身子。揭开盖住瓮口的木板,看见瓮内的液体闪着微红的色泽,液体表面在瓮的内壁涂了一道道清晰的印记。蹲下身,脸抵近瓮口,用鼻子嗅着。这种叫做“卤水”的东西,在恒定状态下,不会发出任何气味。只在某种特定环境里,不同的气味才会被它诱发出来——比如土腥味,鱼腥味,以及豆花甘甜的气味。他偶然接触过它,并为其奇怪的变异而深感着迷。

第二天梅娘的店铺仍旧关着。皮影艺人的弟弟显得烦躁不安。他不时会对他的哥哥心不在焉地笑一下,想说些什么。哥哥这才发现他裸着的左臂上,有一排清晰的牙印。颜色青紫。说不定他的肩膀上,也会有那么一排。昨晚他并没有看到这些牙印,只感觉他心神不宁。等他将演出场地打理好之后,弟弟这才急慌慌赶过来。演出过程中他仍旧显得心不在焉,时时忘了戏词。演出间歇他会隔了帷幔的缝隙,朝湖州深处张望。

黄昏时湖州里起了一层雾。那只死去的母羊并未被粗心的人们发现。只哥哥从院子里经过时,不经意朝那里瞟上一眼。发现母羊的身体像白色花朵一样正在黄昏里逐渐黯淡,大群苍蝇在那里嘤嘤飞舞。因为大雾的缘故,来沙洲仃观影的看客显得寥寥,实际上等到夜半时分,雾气已遮天盖地。风灯投影的舞台被大雾遮蔽,看客们只能听到弟兄俩咿咿呀呀的吟唱。等到后来那吟唱便再不能持续下去了——梅娘的哭声传了过来。她的哭声显得并不凄厉,却有着与皮影戏一脉相承的韵味。她的丈夫死了。她丈夫的死早在人们的意料之中,所以人们大多会原谅梅娘做作的哭声。

人们慌乱地涌到梅娘丈夫的卧房里。唱皮影的弟兄俩来不及收拾舞台,也急惶惶跑了过去。梅娘伏在丈夫的身上哭得死去活来。人们拽走了她。她凄切的哭声开始在另一个房间回荡。哥哥抵近床榻去看他的挚友。死去的人面目狰狞,昏黄灯光下他的脸呈现出一种青紫的颜色,嘴巴扭曲,眼睛微闭,定住的目光从瞳孔的缝隙间泄漏出来,往昔目光的温和此时变得异常冷漠……哥哥从卧房悄悄退出。他走过院子,看到有人围着那只母羊,发出窃窃的低语。他绕过他们,本想去收拾放在凉亭里的皮影道具,走过店铺时,朝四周望了望,踅身走了进去。

人声的嘈杂被挡在了外面。灶台上燃着一支行将熄灭的灯盏。他在灶台边蹲下来,揭开盖住瓮口的木板,先是探头嗅了一下,然后端过灯盏,仔细打量着。灯光照不进幽深的瓮口,神秘的液体此时在灯光下呈现出一种幽深的凉意。他再次将灯盏朝瓮里探了探,一滴灯油落进瓮内,发出孤绝的回声,火焰跳了跳,灯忽然熄灭了。

离开沙洲仃之前的那场皮影戏演出,或可该被载入野史。那是几年间在湖州之上发生的最为怪异的一件事情。历史上的修订者们不知因何而将它从容地忽略……后来我想,那或许跟后来发生的一些故事有关。故事的延续被我们家族的后人当成了一种耻辱,从而不愿对外人有丝毫的披露。所以这个影人“造反”的故事,会被守口如瓶地隐瞒下来。只留下影人“造反”的传说,被当成一种训诫,在皮影艺人中代代相传。

宋建树作品-《7倍于一拃》 雕塑装置 不锈钢板 144.2×10×0.4cm 2011

作为一出重要剧目,《二度梅》曾被当年的“神风影社”保留了多年,算是一出压轴戏。起初故事的框架并没有如此的跌宕和复杂。只是一个跟神怪有关的故事。说的是一个叫梅娘的女人,被另外一个男子觊觎。在梅娘不知情的情况下,那男子将梅娘的丈夫推入湖州淹死了。被淹死的丈夫阴魂不散,借助梦境与梅娘相会,道出被害的冤情……那是发生在别的湖州上的一则真实故事。偶然被哥哥听到,便创作了这么一出《二度梅》。故事的结局当然皆大欢喜——坏人受到惩处,丈夫受到仙人点化,又和梅娘过上了幸福的生活。

因梅娘丈夫的死,兄弟俩的演出被耽搁了两个晚上。死者被掩埋之后,哥哥做出了再演最后一场的决定。

那一晚夜色皎白,整个沙洲仃陷入沉寂。远处河道上不时传来船夫升帆的号子声……或许是皮影戏中女人的名字和梅娘相同,或许梅娘丈夫的死使人有了丰富的联想,当剧情推进到冤死的丈夫借助梦境,同故事中的梅娘相会时,看台下竟响起女人们低低的啜泣声。风灯投影的窗纸之上,短衣打扮的影人丈夫成了整个故事的主宰。但他却并未按既定的故事轨道演绎下去,唱词与念白转念间起了变化,使故事有了另外一种走向。

弟弟完全被一旁操纵影人的哥哥惊呆了。他好像再不是他的哥哥,而像冤魂附上了他的身体。但若是他的哥哥,那他的魂魄便是被故事中的人物操纵。他的唱腔物我两忘,他的念白石破天惊——他并不是被恶人推入湖州淹溺而死。而是被放了“卤水”的汤药毒死的。而那个放了“卤水”的人,并不是某个恶人,而正是站在一旁的他的娘子。这恶毒的女人,移情别恋,爱上了别的男人……故事在这样的演绎中完全令弟弟失去了方寸,他不知怎样来接续哥哥的唱腔。只能呆立一旁,木讷地操纵几下那叫做“梅娘”的影人,或是机械地“咿呀”两声。他抬脚去蹬踏他的哥哥,以引起哥哥的注意。但哥哥浑然不觉,撕裂的唱腔令人不寒而栗。

此时,不知该怎样唱下去的弟弟,再次想起那个关于影人“造反”的说法。影人的头茬在他们的倏忽中并没有被摘下来过一次。从演出经验上来看,他觉得那种说法或许真的存在——他每演过一个角色,那角色便会在他的心里活上一次。他的心血滋养了它们的灵气,自然会有“造反”的一天。

被篡改的故事很快引起观众的骚动。人们窃窃私语,纷纷猜测着故事与现实的差异。有人甚至乱纷纷喊叫起来……此时湖州深处刮起一阵大风。水草与芦苇借助风势,在黑暗中发出喧哗的声响。大风将船上的渔火全部吹熄。人群四散。挂在帷幔里的风灯,撞在一旁的木柱上,灯罩碎裂,险些烧着了布幔。身处黑暗中的哥哥,精疲力竭地瘫坐在地。过了好久,弟弟才听到他嘶哑的声音:影人造反……它们……造反了!

唱皮影的弟兄俩连夜离开了沙洲仃。

离开前弟弟自然舍不下梅娘。却禁不住哥哥以死相逼。他在被影人“操纵”之后,自然想到了故事的另外一种结局——故事里的男人会不会也参与了那个“阴谋”?或者故事里的女人反咬一口,会说自己置身事外,而将整个“施毒”的过程说成是男人所为!

在这样的假想中,哥哥不禁心惊肉跳。他仓惶的出逃仿佛是为了躲避沙洲仃人的追杀。

宋建树作品-《7倍于一拃》 (方案过程)

木船随了风向,在黑暗的湖州之上随意漂游,航向不知所终。大风止息的黎明,醒来的弟弟推醒了哥哥。此时木船已身处一片陌生水域,水面上的浮萍像绿色纸张,一张张拓印到光线熹微的天际远处。弟弟指了指身后,一点渔火正向他们这边急速驰来。

两船相对。

梅娘站在船头。幽黯里看不清她的脸。她哑着嗓子,对站在另一条船上的弟弟说,说好的事,你怎么跑了!连个招呼也不打?

弟弟不知该怎样来开口应对。他已在哥哥的讲述中对这痴情的女人心生疑惧。此时哥哥摇动船桨,木船错开梅娘的船头,继续朝前驰去。

你回来!梅娘站在船头声嘶力竭地喊。

寂静湖面上听不到一丝回应。

梅娘看着弟兄俩的木船渐渐离开。轻蔑地笑了一声,她的笑声更像一种哭泣。摘下船头的渔火,将堆在船尾的苇草引燃。

后来的几年,皮影戏艺人再没在沙洲仃出现过。

据一位经常游走于湖州各地贩卖食盐的人说,他曾在别的湖州上看到过这兄弟俩。兄弟俩身边,多了一个用面纱遮住脸颊的女人。没有人能说得清他们之间的关系。但这个贩卖食盐的人说,这弟兄俩是共一个女人的。也就是说,她是他们共同的女人,弟兄俩享用着同一个女人的身体——他们好像遭到了诅咒,在一种糜乱的状态下过着一种四处游荡的艺人生活。

讲到这里,商先生叹了口气。他说,这种说法似乎属实。这也是历代关于皮影艺人的记载中,这个影人“造反”的故事被隐去的主要原因。这样一种糜乱的生活让商姓后人无法接受,他们感到了羞耻。从而故意隐瞒了这个故事。

而最先从羞耻中醒悟过来的,仍是身处这故事中的兄弟俩。

哥哥最先提出要跟弟弟分手。他想仍旧和从前一样,去过一个人四处游荡的安静生活。

哥哥义无反顾地离开了。弟弟驾一艘木船很快追上了他。那艘木船上不见梅娘的身影。船尾堆积的苇草掩盖了曾经被火烧过的痕迹。弟弟不露声色,再次引燃了苇草。然后跳上哥哥的木船。弟兄俩呆呆看着眼前燃烧的木船。火势越来越大,燃烧的木船像开放在湖州深处的怪异花朵。在湖水的衬托下,慢慢衰败,水面上漂浮着船体的残骸。

至于那个多情的女人,后来在我们家族的口头相传中众说不一,有一种说法是弟弟将她弃在一处湖州之上,嫁给了一位当地的渔人。而另一种说法听上去则有些残忍,不符合我们商姓人敦厚温良的性格。那种说法是弟弟杀死了梅娘,是勒死的,也可能是推入湖中淹死的……

但故事的结局,却是一个不可更改的事实——弟兄俩仍旧驾着他们的木船,穿梭往返于各地的湖州之上,演绎并改进着令他们痴迷的皮影。后来,木船上又多了一个人,是他们最小的弟弟。那弟弟一辈子没学会唱影,却心灵手巧,会刻影人,会弹弦琴。两个哥哥后来一辈子没娶。无疑那最小的弟弟,才是我们现在这一支商姓人的先祖。

此后商姓人再没出过一个唱皮影的名角,说来也算是一件天大的憾事。