广东省河源市陂头镇农村留守老人体育锻炼的比较研究

肖海婷,巫婵娟

(惠州学院体育系,广东 惠州 516007)

前言

随着社会文明的进步,人口老龄化成为世界共同关注的问题。根据联合国评判标准,65岁以上的人口比率超过总人口的7%,就被称为“老龄化社会”,而超过了14%就被称为“老龄社会”。许多国家先后进入了老龄化社会,鉴于老龄化社会发展的迅猛之势,老年人的身体状况、医疗保健、福利服务等问题伴随而来,其中老年人的身体健康状况成为最基本和重要的问题。农村“留守老人”现象的出现是由于农村青壮年劳动力的大量输出和流失而导致的社会新问题,我国对这一弱势群体给予了高度的重视,他们的健康问题不仅关系到老人身体健康方面,是我国新农村建设一个不可忽视的关键点,也是新农村建设和和谐发展的一个体现。因此,留守老人的身心健康问题的研究也需要我们专家、学者乃至全社会的高度重视。对于在改善和提高老年人身体状况等方法上,体育锻炼对老年人的身体状况的调节起到不可忽视的作用,体育锻炼行为不仅能帮助人们增进机体健康,调节情绪,消除疲劳,减轻压力,保持较好的精神状态,还能促进社会交往,和谐人际关系,进而能提高老年人的生活质量。当然,老年人作为社会的弱势群体,他们既面临着心理上的精神脆弱、反应迟钝;又面临着生理上的新陈代谢变缓、抵抗力和生理机能下降,因此老年人参加体育健身活动就要比中青年人更加注重锻炼的时间、强度、频率等方面的合理性和科学性。在应对老龄化问题的过程中,国际社会倡导“健康老龄化”“积极老龄化”,意在于鼓动社会行动起来,从各个方面帮助老人,让老人们积极行动起来做一个真正健康的老人,拥有健康的身体。个人拥有健康的身体才能享受生活,对于国家来说,老人拥有健康的身体是减轻国家的压力与负担,对促进我国社会进一步的和谐发展起到积极的作用。随着我国全民健身运动的开展,越来越多的老年人参与到群众体育中。而农村老年人参与体育锻炼的过程中,却反映出一系列的问题。研究农村老年人的体育锻炼情况就成为必要。因此,本文以河源市陂头镇为例,针对陂头镇农村留守老人与非留守老人的体育锻炼情况进行了调研。通过从体育锻炼中的体育锻炼动机、形式、时间、频度、场地等行为上对农村留守老人与非留守老人进行对比研究,从而进一步分析农村留守老人与非留守老人在身体健康、心里情感、精神状况等方面的影响。并通过走访调查和数据统计,试图对陂头镇老人体育锻炼情况有一个较全面的了解,并在此基础上分析两个群体老人的体育锻炼行为的差异,分析其相关影响因子,并提出相关建议与策略,旨在为农村老人于群众体育的发展和完善提供参考数据,以促进新农村建设更好更快的发展,真正达到体育锻炼带来的“积极老龄化”“健康老龄化”,更好的为河源市老年人体育锻炼事业的开展提供科学的参考依据。

1 研究对象与研究方法

1.1 研究对象

本研究选取河源市连平县陂头镇的陂头、李坑、腊溪、三水等四个村委会的农村常住老人作为调查对象。本研究将留守老人尝试定义为:年龄在60岁以上,有健存子(媳)女(婿),且所有子(媳)女(婿)外出至本乡镇6个月以上,子(媳)女(婿)外出后不能履行正常的照料义务,因种种原因不能随子女一起居住而留守在原户籍地生活的农村老人。

1.2 研究方法

1.2.1 文献资料法

依据本研究目的和内容的需要,为尽可能多的获取本研究所需资料和信息,通过“中国期刊网”全文数据库,查阅有关老年人参与体育锻炼现状的相关文章和书籍。通过惠州学院图书馆查阅近年来老年人体育锻炼的发展现状,以获得有关理论知识。通过互联网搜集老年人参加体育锻炼的最新资料,为论文的顺利进行打下坚实的理论基础。

1.2.2 访谈法

根据本课题的研究内容,研究对象都是年龄在60岁以上的老人,鉴于调查对象的特殊性,对调查对象采用访谈的方式,更进一步的深入了解农村留守老人与非留守老人参与体育锻炼情况,访问获得的资料弥补了问卷中未能反映的问题,从而证实了本课题的研究意义和价值。

1.2.3 问卷调查法

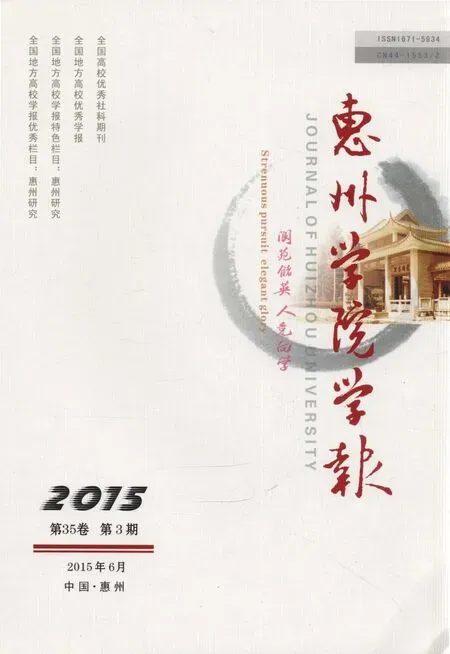

问卷采用逐个发放填写后回收,抽样单位是居民户,全部入户调查,首先将样本中符合要求的人员选出来,再进行问卷调查。共发放问卷60份,回收问卷50份(没回收的问卷主要是因为这些留守老人文化知识不高或不愿意配合调查,导致问卷填写不完全)回收率为83.3%,有效问卷50份,有效率为100%。

表1 样本发放、回收情况一览表

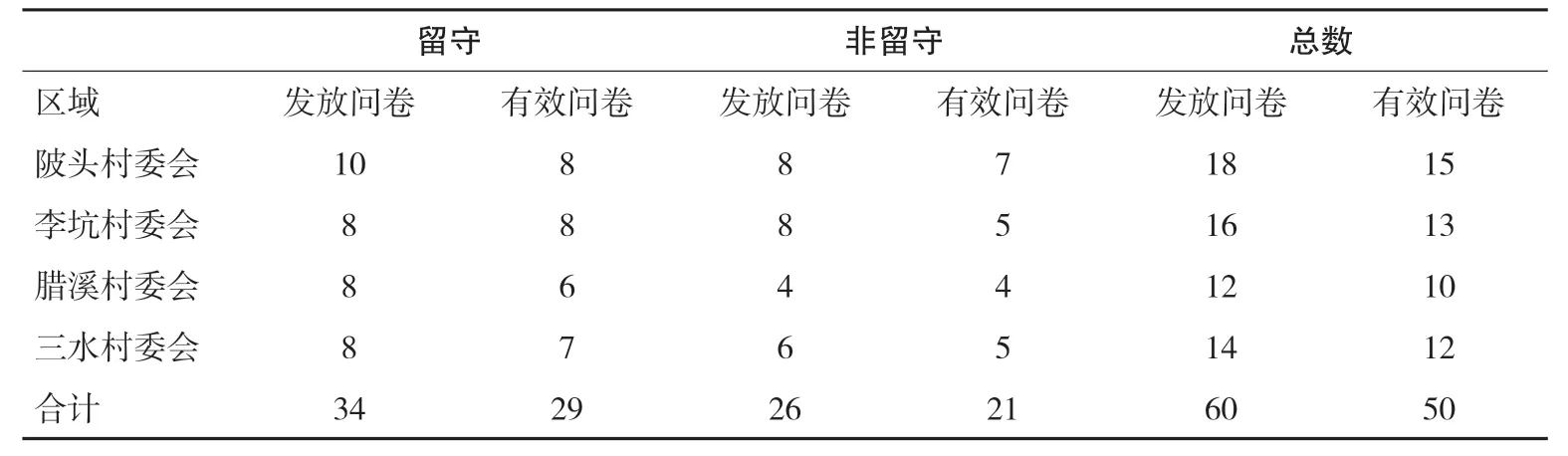

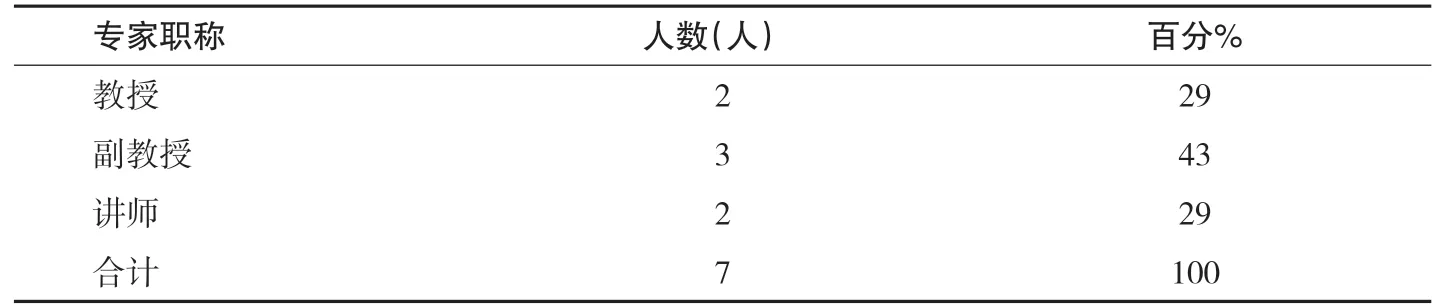

1.2.4 问卷效度检验

为确保问卷的有效性,在指导老师指导下对问卷所涉及的问题和问卷的结构进行了逻辑有效性的分析,并将问卷初稿给7位专家进行效度检验,采用“很合理、合理、一般、不合理、很不合理”五级评分法,问卷回收率达100%。根据专家意见进行必要的补充和修改,评审专家的构成情况见表2,评审专家对问卷有效性评价情况见表3,从专家对问卷的评价来看,问卷的有效度符合要求。

表2 评审专家的构成情况(n=7)

表3 评审专家对问卷有效性评价结果(n=7)

1.2.5 数理统计与分析法

对回收的问卷运用excel软件进行数据处理,根据所得的数据进行图表绘制。

2 结果与分析

2.1 调查对象的基本情况分析

2.1.1 调查对象的性别特征

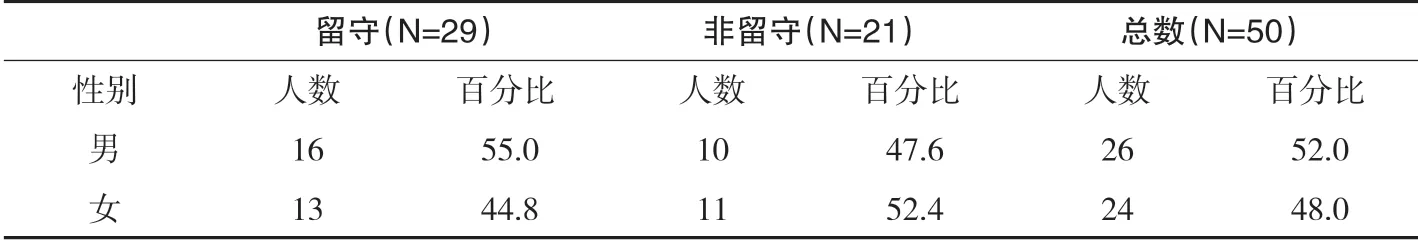

表4 陂头镇农村留守老人与非留守老人性别构成

29名农村留守老人中男性16人,占55.0%,女性13人,占44.8%,留守老人男性比例稍高于女性。非留守老人男性占47.6%,女性占52.4%,所选取的对象总体上男女比例基本持平。

2.1.2 调查对象的年龄特征

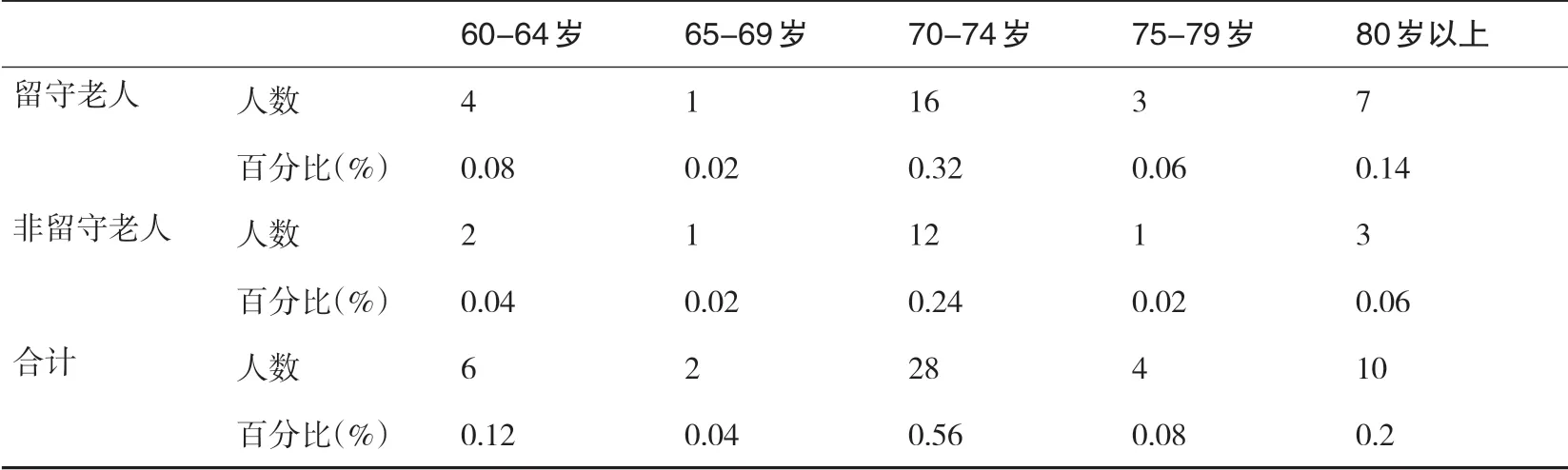

表5 陂头镇农村留守老人与非留守老人有效样本的年龄分布

留守老人中,70一74岁年龄段所占比例最大,超过50%;其次为80岁以上年龄组,占20%;60-64岁年龄段有6人,占12.0%,留守老人年龄高的人数多于非留守老人。

2.1.3 调查对象的健康状况分析

根据调查陂头镇50名老人自身健康状况对日常生活的影响程度,调查结果显示情况如下:

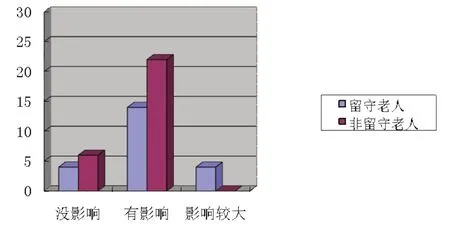

图1 农村留守老人与非留守老人健康状况对日常生活的影响程度

图1结果显示,被调查者中认为有影响的人数比例最高,其中,非留守老人比例最多,占总人数的44%,留守老人占28%;认为影响较大的人数留守老人占8%;认为没影响的留守老人占8%,非留守老人占12%。从数据可以看出,留守老人自身健康状况对日常生活的影响较大于非留守老人。

2.2 陂头镇留守老人与非留守老人体育锻炼行为对比分析

2.2.1 陂头镇留守老人与非留守老人体育锻炼的显性行为分析

显性体育行为主要包括体育活动所用的时间和空间,体育活动的内容,频率、体育消费体育信息的获取等方面。

2.2.1.1 调查对象闲暇时间的利用特征

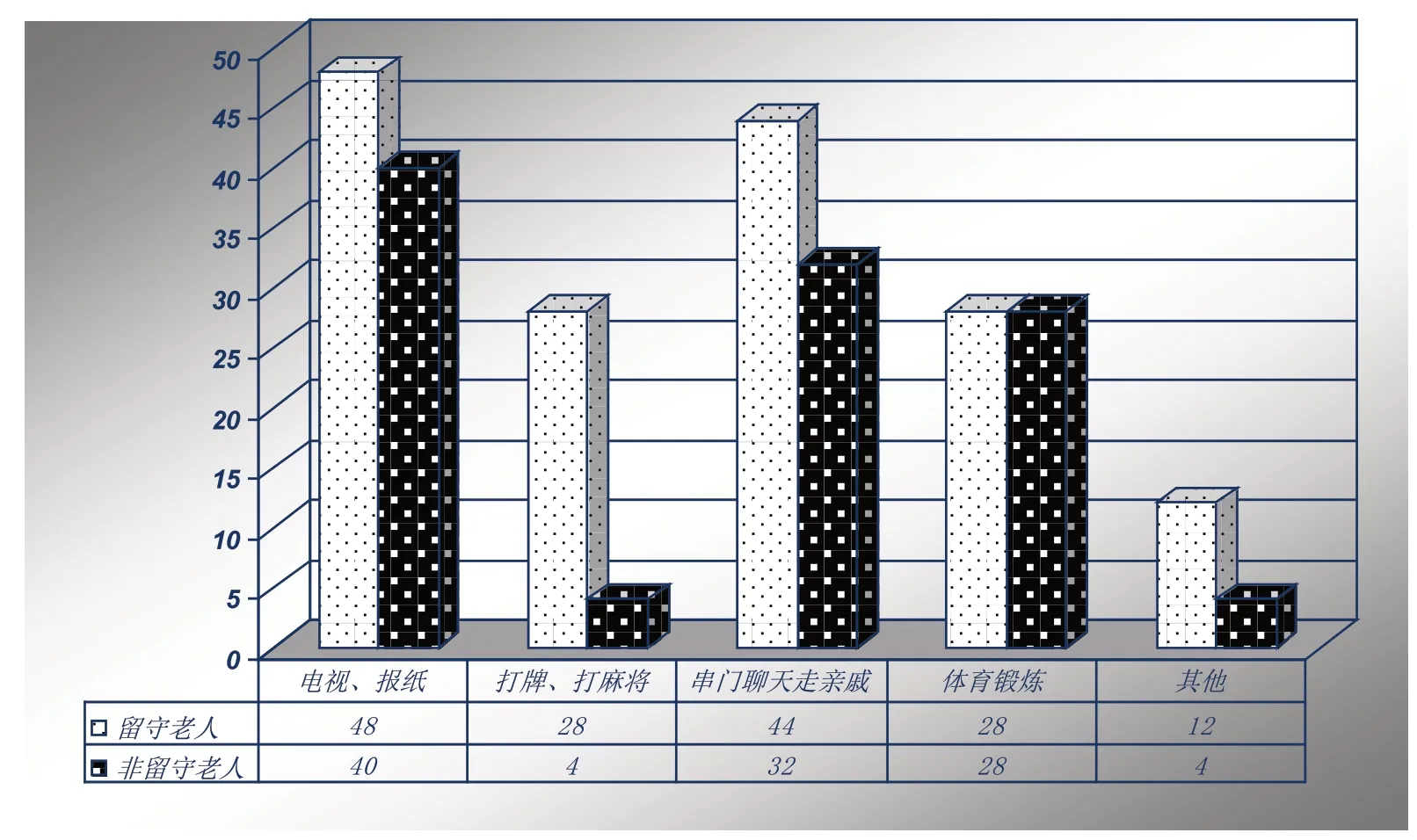

对闲暇时间的分配和利用上,陂头镇农村留守老人与非留守老人在娱乐休闲方式的选择上以电视、报纸的最多,分别占48%和40%均排名第一位;排名第二的是串门聊天走亲戚分别为44%和32%;其次为体育锻炼,均占28%,另外打牌、打麻将中留守老人的比例高于非留守老人。可以看出,排名前二的娱乐休闲方式都是以消遣的方式为主。闲暇时间选择体育锻炼的排名第三位,说明目前体育锻炼并没有成为农村老人娱乐休闲方式的首选,体育锻炼意识还需不断加强。这组数据同时也说明了陂头镇多数农村老人在闲暇时间内,选择了娱乐消遣打发时间而不是运 动的方式。

图2 陂头镇农村留守老人与非留守老人闲暇时间的利用特征

2.2.1.2 体育锻炼的项目

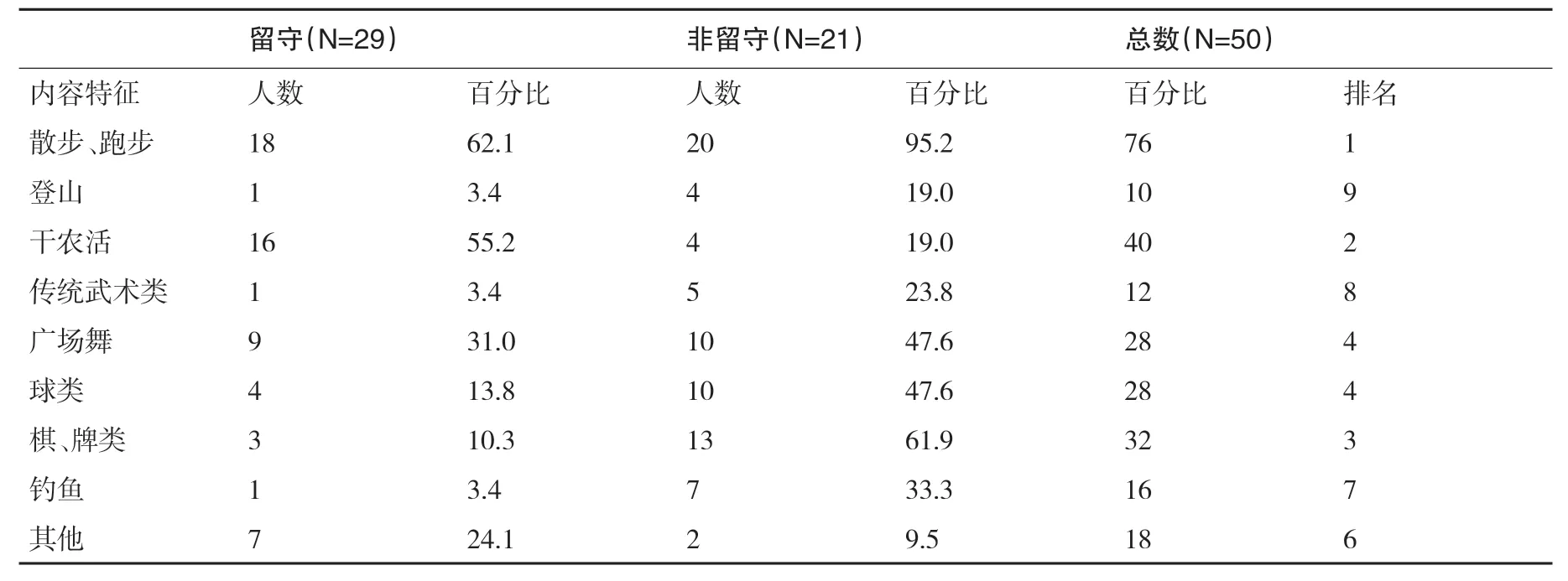

在众多的体育锻炼内容中,陂头镇农村老人仍以传统的运动项目及有氧代谢的运动内容为主,从统计结果看,陂头镇农村老人锻炼内容具有高度选择频率的项目是散步、跑步(76%)、干农活(40%)、棋、牌类(32%)、球类(28%)。从数据中可以看出,陂头镇留守老人体育锻炼的项目越来越呈现出多样化和多元化的特点,采用以有氧为主要锻炼方式的人群最多,占总人数的76%。这与老人的生理发展是相一致的,老年人不宜于进行剧烈的体育运动,适宜于运动强度小,运动量相对不大的运动项目进行健身锻炼,既利于健身,也有益于养心。另外棋、牌类、球类、广场舞成首选的原因,主要是这些项目对场地的要求低,简单易行,技能要求低,易于控制和掌握,且经济支出较少。值得注意的是,留守老人中干农活的锻炼比例高于非留守老人,并且占总人数的40%,仍然说明农村老人们的体育锻炼形式较单一。

表6 陂头镇农村留守老人与非留守老人体育锻炼内容特征(多选)

2.2.1.3 体育锻炼的场所

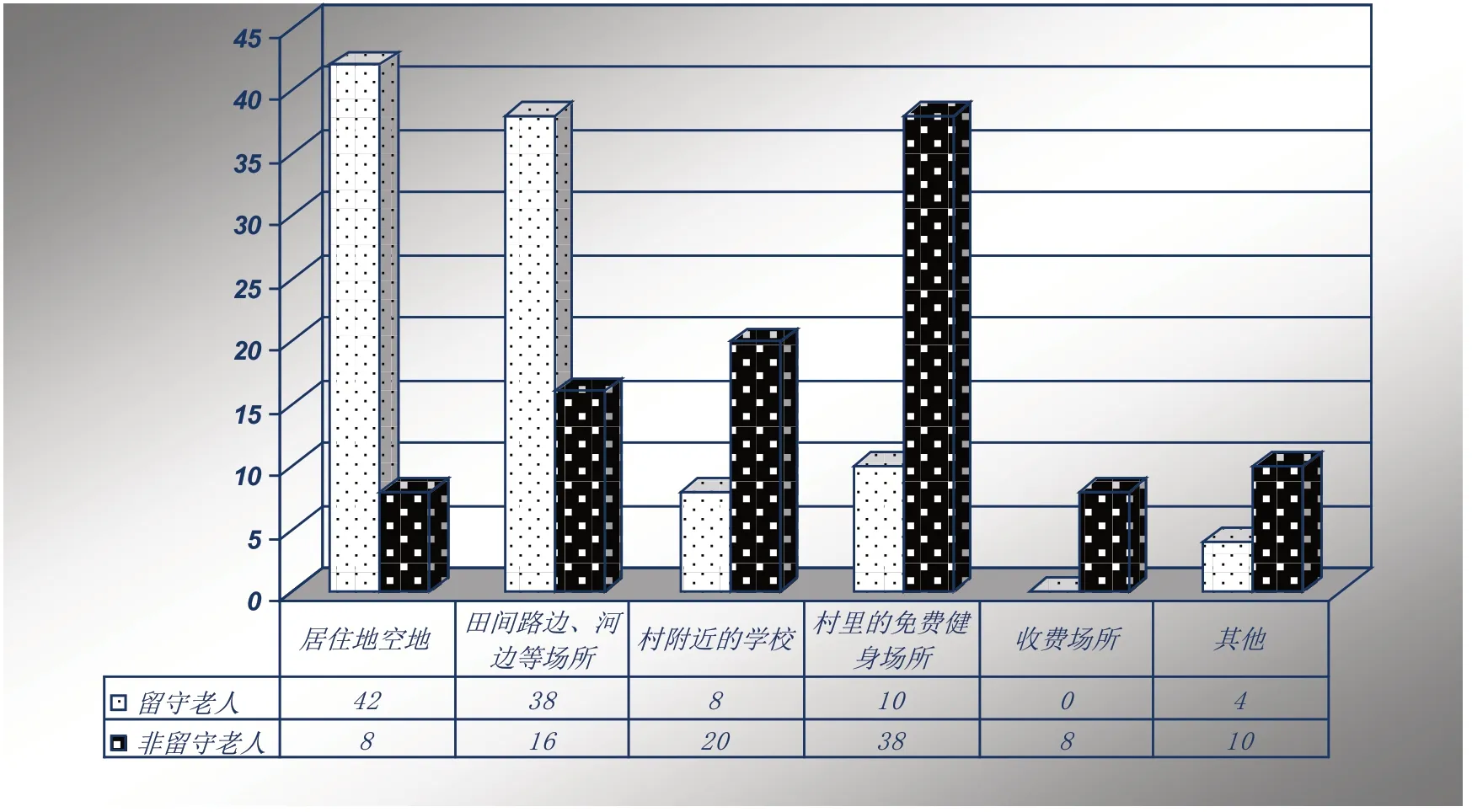

调查显示,有42%的留守老人选择在居住地空地进行体育锻炼,而38%的非留守老人选择在村里的免费健身场所锻炼,具有趋群性特征。有38%的留守老年人锻炼选择田间路边、河边等场所,其锻炼周围环境拥有自然性的元素,如许多的绿色草地,水,新鲜的空气等等,反映了留守老人锻炼偏好于选择具有天然绿色、清静宜人的锻炼环境。留守老人选择锻炼地与居住区的距离有一定关系,锻炼场所与居住地越近,锻炼的人数越多。而从38%的非留守老人选择在村里的免费健身场所锻炼来看,老年人对锻炼场所的选择与其锻炼动机有关,公共场所环境热闹是老年人选择的一个重要原因。老年人对锻炼场所的选择与老年人的身体状况和消费观念有关,勤俭节约的传统是设施选择收费场所的人数比例偏少的主要原因。上述数据的离散程度较大,说明陂头镇两种不同类型的老年人在体育锻炼场地选择上有较大差异,一方面可能与老年人的锻炼习惯意识有一定的关系,另一方面可能与农村地区的体育场地设施的器材配置不同以及场地与居住地的远近有关。总的来说,陂头镇农村老人选择的体育锻炼场所体现出环境较好、比较固定,就近、便捷、少花钱的特点。

图3 陂头镇农村留守老人与非留守老人体育锻炼的场所特征

2.2.1.4 体育锻炼的频度

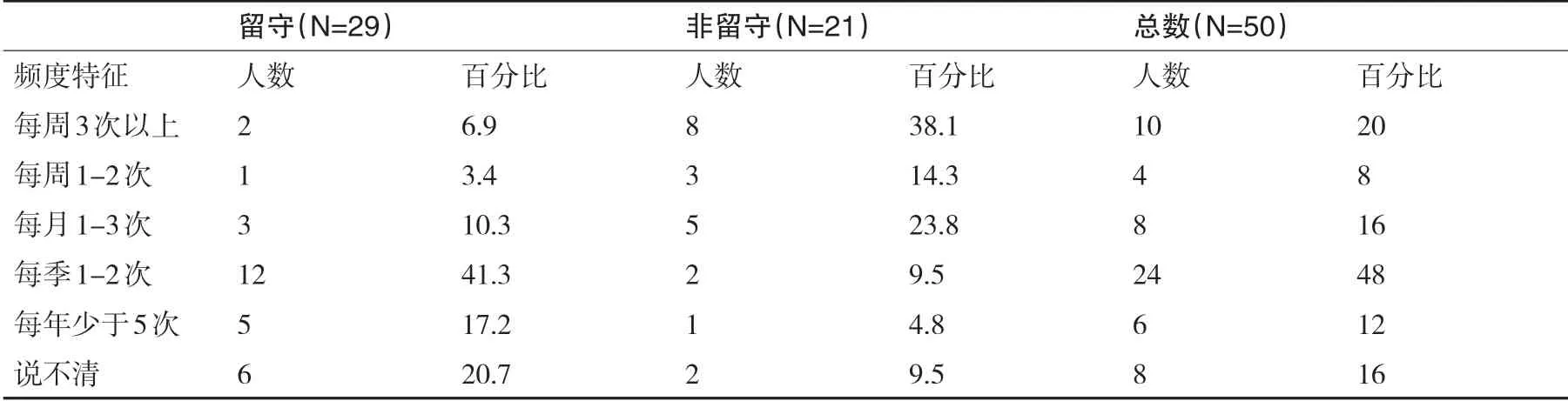

体育锻炼频度是指一定时间内参加体育活动的次数,有规律得参与体育锻炼活动的 频度是构成体育人口的重要因素。本文研究把体育锻炼频度分为三个等级,每周参与3次以上的定为高频率参与;每周参与1-2次和与每月1-3次为中频率参与;把每季参与1-2次和每年少于5次的定为低频率参与。从表7可以看出,陂头镇农村留守老年人在参加体育锻炼的频度中,低频率的参与者占主导地位,占人数41.3%。,高频率的参与者占6.9%,中频率的参与者占13.8%,还有20.7%的留守老人在体育锻炼的频率上说不清楚,农村非留守老人体育锻炼频度中高频率的参与者占38.1%,中频率占38.1%,低频率占14.3%,说不清的还有9.5%。通过对比可看出,留守老人体育锻炼频度远没有非留守老人积极主动,这说明很大一部分留守老人在对自己体育锻炼的频率上没有正确的定位,对参与体育锻炼既有很大的随意性,也体现出体育锻炼的不规律特点。并且数据的差异性主要体现在高频度、低频度,两种不同类型的老年人反差很大,留守老人每周参与3次以上的锻炼者只有2人,而非留守老年人有8人,留守老人每季1-2次有12人,而非留守老人有2人。经过访谈原因得知,农村留守老年人家务活多而繁重,同时还肩负着照顾子孙的衣、食、住、行,精力和时间上的耗损,使得参与体育锻炼成为一种奢望。

表7 陂头镇农村留守与非留守老人体育锻炼频度特征

2.2.1.5 体育锻炼的持续时间

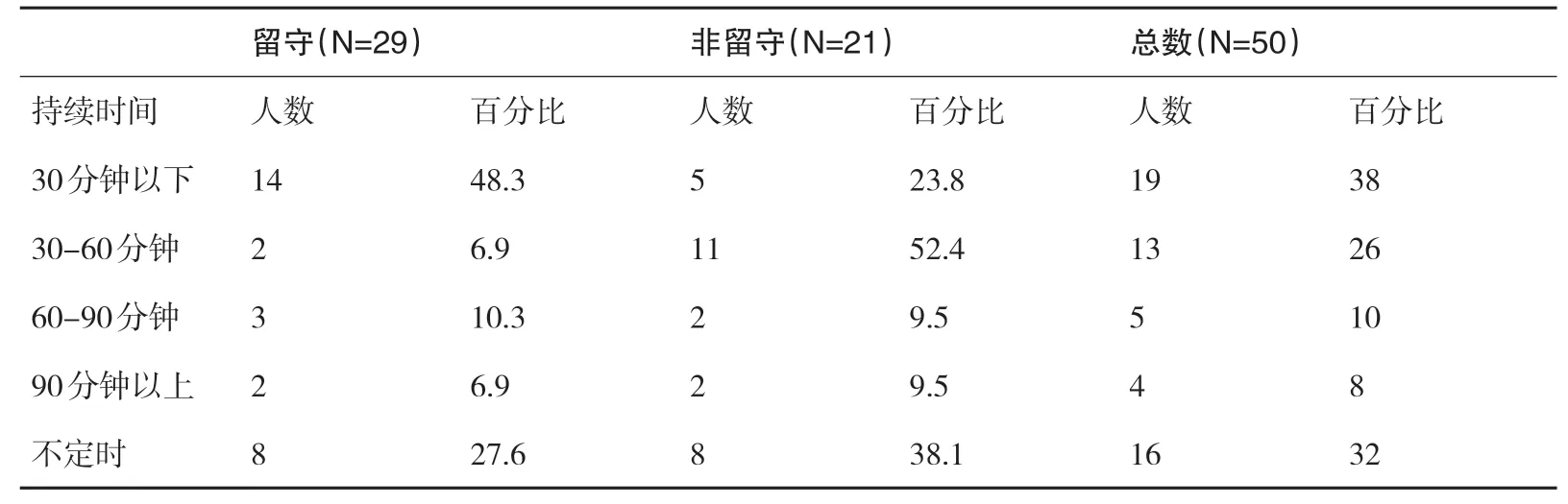

体育锻炼的持续时间是体育活动能够产生健身和健心作用的重要保障之一,它直接影响着体育锻炼的效果。6]我国体育人口的判定标准是:每周身体活动频度3次以上、每次身体活动时间30分钟以上,每次身体活动强度中等程度以上,必须满足三个条件的人才可以算是体育人口。从表8可以看出,陂头镇两种不同类型的农村老年人每次锻炼的持续时间里,留守老人集中在30分钟以下,占48.3%,不定时占27.6%,30-60分钟时间与90分钟以上时间段比例数最少,占6.9%;非留守老人锻炼持续时间段集中在30-60分钟,占52.4%,不定时占了38.1%。从总体上看,农村老年人体育锻炼在30分钟或30分钟以上的共有44%,而每次锻炼不足30分钟的人数比例为38%。说明陂头镇农村地区老年人在参与体育锻炼持续时间上整体水平较为良好。但是留守老人在体育锻炼持续时间低于30分钟的占48.3%,而且还有27.6%的留守老人在体育锻炼的持续时间选择上是不定时的,这是因为留守老人由于家务繁多,体育锻炼时间得不到根本保障,因此他们的体育锻炼就不一定能起到较好的效果。陂头镇农村留守老人与非留守老人体育锻炼持续时间的差异性较明显。

表8 陂头镇农村留守与非留守老人体育锻炼的持续时间特征

2.2.1.6 体育锻炼的强度

参加体育活动的强度直接影响体育锻炼后的效果,本论文把运动强度分为小强度(没有感觉、微微发热)、中强度(微微出汗或中等出汗)、大强度(大汗淋漓、筋疲力尽)三个等级。[3]从表9的数据可以看出,陂头镇留守老人参加体育锻炼的强度都不大,以小强度为主。非留守老人体育锻炼强度集中在中强度阶段。随年龄的增长,老年人体育锻炼强度以中小强度为主,这源自于老年人身体灵活性的减退、体质机能上的减弱,大强度大运动量的运动不仅不利于老年的身体健康,还容易造成一定的运动损伤。另外老人对冷热适应能力的减低,若运动出汗较多,在冬天易感冒,在夏天易中暑,种种原因也使得老年人不宜进行较剧烈的运动。

2.2.2 陂头镇留守老人与非留守老人体育锻炼的隐性行为分析

隐性体育行为是内在的、心理的体育行为,它对显性体育行为具有导向、驱动、支持作用,它主要由体育需要、体育价值观、体育态度、体育动机等构成。[7]

2.2.2.1 体育锻炼的动机

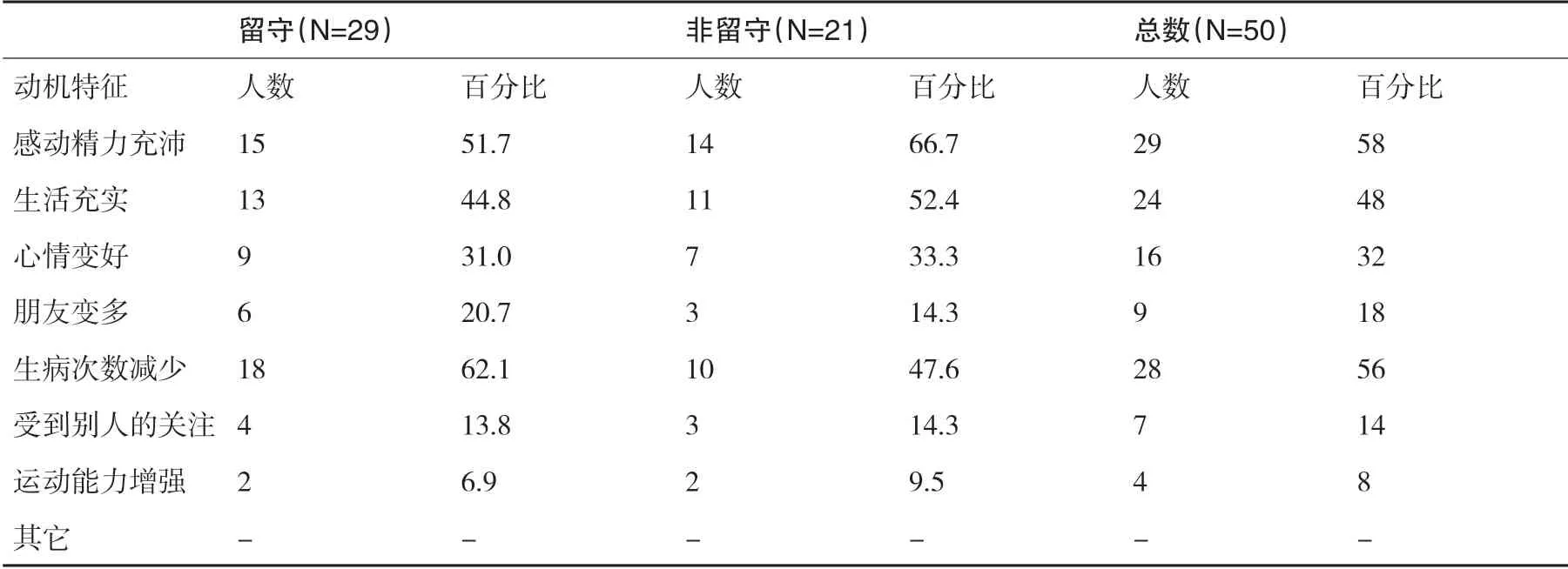

表10 陂头镇农村留守与非留守老人体育锻炼动机特征

从表10中可以看出,目前陂头镇农村老人参加体育锻炼的动机呈现多元化的趋势,不仅有生理需要的特征,还有心理和社会因素的影响。选择强身健体、消遣娱乐、促进人际交流、调节情绪、缓解压力、提高运动能力等目的依次排名前5位。在所有的锻炼动机中,强身健体是陂头镇农村老年人锻炼的首选动机,这属于本质属性,占其总体水平的60%,在次要动机的选择上,农村留守老人与非留守老人存在较大差异,留守老人选择的是消遣娱乐(55.2%),而非留守老人选择的是促进人际交流(38.1%),形成老年人不同动机水平差异性,主要是由于老年人在各方面形成的不同差异和需求。其中子女的经济支持并不能解决留守老人的精神慰藉问题,加上农村场所中缺少满足留守老人心理需求的各种体育娱乐设施,是造成留守老人选择消遣娱乐的最大原因。

2.2.2.2 体育锻炼后的变化特征

从表11中可得知,有66.7%的农村非留守老人在体育锻炼后感到精力充沛,有62.1%的农村留守老人在体育锻炼后感到生病次数减少,有44.8%的留守老人和52.4%的非留守老人在体育锻炼后感到生活充实,这三项数据分别列前三位。这说明体育锻炼对老年人的身体健康有着积极的促进作用。研究对老年人锻炼变化调查结果表明有32%的老年人在体育锻炼后心情变好,18%认为朋友变多。整体上说明老年人在体育锻炼后有着良好的心理感知。

表11 陂头镇农村留守与非留守老人体育锻炼后的变化特征

2.3 影响陂头镇留守老人与非留守老人体育锻炼的因素

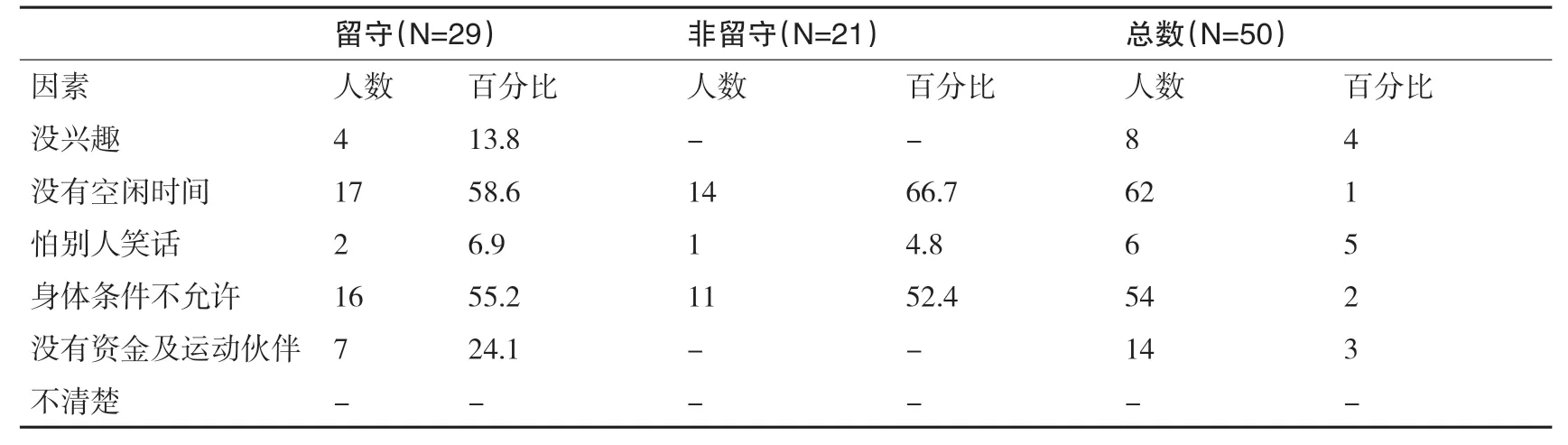

2.3.1 影响陂头镇留守老人与非留守老人体育锻炼的主观因子的分析

影响陂头镇农村老人体育锻炼的主观因素中位于前三位分别是:没有空闲时间、身体条件不允许、没有资金及运动伙伴。陂头镇农村留守老人有58.6%的人认为没有空闲时间,非留守老年人当中也有66.7%的人认为没有空闲时间,通过进一步的访问了解他们没有空闲时间的原因,有多方面的解释,其中有平时农活锻炼时间多、照顾子孙饮食起居、走访邻居打牌聊天等等,这一问题充分说明不管是留守老人还是非留守老人对体育锻炼的意识还不够明确,并且他们潜意识里觉得平时农活做的已经够多了,就是相当于体育锻炼过了,这也说明老人们对锻炼和干体力活两者分的不清楚,二者虽然都是要运用肢体,都是要消耗体力,但是二者的目的完全不一样,劳动虽然也要运用肢体,消耗了体力,但是对身体的活动是不全面的,而且劳动的目的主要是为了获得效益。另外,有8%的老年人没兴趣,这也说明农村老人年对体育锻炼手段和方法掌握的贫乏导致他们积极性不高。6%的农村老年人体育锻炼怕别人讥笑,从而不愿去锻炼等也是影响陂头镇农村留守与非留守老人体育锻炼的重要因素。

表12 影响陂头镇农村留守与非留守老人体育锻炼的主观因子分析表

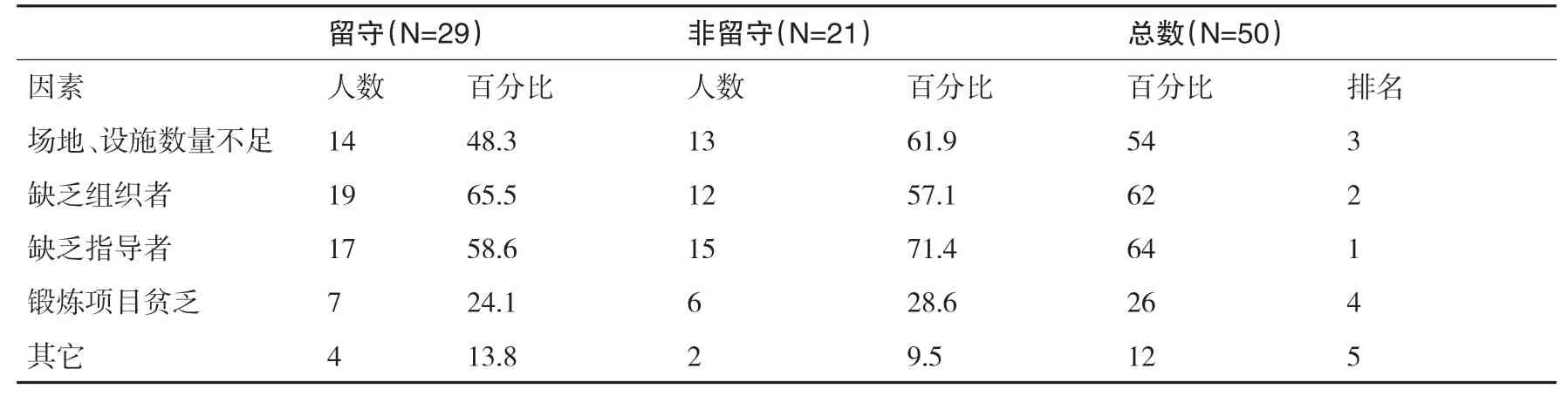

2.3.2 影响陂头镇留守老人与非留守老人体育锻炼的客观因子的分析

影响陂头镇农村老年人体育锻炼的客观因素中位于前三位分别是:缺乏指导者(64%);缺乏组织者(62%);场地、设施数量不足(54%)。缺乏指导者排在了第一位,是影响陂头镇农村老年人参加体育锻炼的最主要障碍。我国绝大部分农村地区体育锻炼指导员数量与质量情况不容乐观,非常紧缺,应该引起相关部门的高度重视;组织者的缺乏,排名第二,大部分地区没有相应的锻炼组织者,体育锻炼的氛围不够浓厚,积极性不高也是影响因素之一。排在第三位的是场地、设施数量不足,绝大部分地区体育场地的缺少,锻炼设施的匮缺是导致绝大多数老人不愿去锻炼,没地去锻炼的重要因素之一;缺乏适合地区特色的锻炼项目排在第四位,这一因素也阻碍着农村老人的体育锻炼。随着我国经济发展,农村地区老人对生活质量的要求也提出了更高的要求,专业的指导者对提高农村老年人锻炼的积极性起着不可忽视的影响作用。从总体数据上检测,影响体育锻炼的因素上,农村留守老人与非留守老年人并无明显的差异。

表13 影响陂头镇农村留守与非留守老人体育锻炼的客观因子分析表

3 结论与建议

3.1 结论

3.1.1 河源市陂头镇留守老人年龄高的人数多,并且留守老人自身健康状况对日常生活影响大于非留守老人。

3.1.2 河源市陂头镇留守与非留守老人体育锻炼的显性行为表现为:陂头镇农村老人体育锻炼项目以散步、跑步;干农活;棋、牌类;球类的锻炼内容为主,锻炼内容具有对场地要求低、简单易行、经济支出少等特征。

3.1.3 陂头镇农村留守老人体育锻炼场所的选择较于非留守老人体现出固定、就近、环境自然、少花钱的特点,而村里的免费健身场所是非留守老人的首选。

3.1.4 陂头镇留守老人锻炼频度远没有非留守老人积极,低频率占主导,锻炼持续时间多集中在30分钟以下;锻炼强度以小强度为主,非留守老人集中在中强度范围。

3.1.5 河源市陂头镇留守与非留守老人体育锻炼的隐性行为表现为:陂头镇农村留守老人锻炼动机的选择的差异性在于以消遣娱乐为主,区别于非留守老人以促进人际交流为主的动机;陂头镇农村留守老人体育锻炼后精力充沛,而非留守老人多表示感到生病次数减少,在体育锻炼后有良好的心理感知。

3.1.6 没有空闲时间体育锻炼,是阻碍陂头镇农村老年人体育锻炼的主观因素;缺乏指导者是影响陂头镇农村老年人参与体育锻炼的最大困难之一。

3.2 建议

3.2.1 制定相关政策大力发展老人体育

政府机关应加强建立以“健康老龄化”为目标的全方位的老年人社会服务体系。利用制定相关政策来大力发展老年人体育,着重重视农村老年人的社会福利,维护广大群众的根本利益。

3.2.2 进一步完善体育服务设施,满足老人需求

有针对性地加强农村老人经常参与体育活动项目所需场地、器材的建设。开拓资金渠道,完善老年人体育锻炼的环境和条件。

3.2.3 加强农村留守老人体育锻炼科学指导

加强农村留守老人体育锻炼的科学指导,多渠道、多途径为农村老人提供健康体育指导员。使老年体育更加科学化、合理化,以求最佳的经济效益和社会效益。

3.2.4 丰富老人体育活动内容,因地制宜开发老年人的体育项目

我们可以通过调查研究,了解农村老年人所需要的体育项目和适宜的活动方式,从而推广适合他们身、心特点的活动,最大限度满足留守与非留守老人的身心需要。

3.2.5 进一步提高健身知识的宣传教育,营造体育健身氛围

老年人是一个特殊的群体,对于留守老人来说,他们的心理健康水平较低,体育锻炼干预后对他们的心理健康水平总体有提高作用。他们需要可供消遣娱乐和健身活动的固定场所,同时也需要普及一些相关的体育健康与卫生知识。

[1]卢元镇.中国的老年人健康与老年体育[J].山东体育学院学报,1999(1):3-8.

[2]陈晓明.南京市玄武区老年人锻炼者体育行为的调查与分析[D].南京:南京师范大学,2012.

[3]肖海婷.珠三角农村留守老人体育锻炼行为特征及影响因子研究[J].广州体育学院学报,2013,33(4):28-31.

[4][5]董小莉.渝东南少数名族地区中小学教师体育行为现状调查与影响因素分析[D].重庆:西南大学,2011.

[6]车旭升.延边城市朝鲜族老人体育锻炼现状及其影响因素研究[D].延边:延边大学,2005.

[7]唐亮.胜利油田采油工人体育锻炼行为特征的研究[D].北京:北京体育大学硕士学位论文,2009.