食品安全市场的声誉机制分析

王二朋

(南京工业大学经济与管理学院,南京211816)

食品安全关系到居民健康,产业发展和社会繁荣稳定,越来越引起社会各界的关注。以2008年发生的三聚氰胺事件为代表的一系列的食品安全事件让人不寒而栗。近年以来,我国政府不断强化食品安全监管,包括食品安全违法从重处罚、增加食品安全检查力度、调整食品安全监管体制等。然而,我国食品安全市场状况并没有明显改善,主要表现在食品安全市场没有实现分离均衡、优质优价,任何的食品安全监管漏洞都可能再次导致严重的食品安全问题发生。

信息不对称问题的存在,是食品安全市场资源配置失败的主要原因。当企业知道食品安全信息,而消费者不知道食品安全信息时,就存在信息不对称问题[1]。在信息不对称的市场中企业缺乏供给高质量产品的激励,因为消费者无法区分不同产品的质量差异。然而,信息不对称问题的存在,并不能说市场不会发挥作用。

在声誉机制研究的文献中,学者认为只要有大量具备相关知识的消费者需求高质量产品并愿意支付,就能确保企业供给高质量产品是理性选择[2],并指出指出关于声誉的信息具有公共产品的特征,能提供正的外部性,使很多相关者同时受益。较早运用博弈论来研究声誉的学者,通过一个博弈模型证明,在长期的雇佣关系中,“工龄工资”(“声誉抵押”)制度可以遏制员工的偷懒行为[3]。声誉信息在各个利益相关者之间的交换、传播,形成声誉信息流、声誉信息系统以及声音信息网络,形成信息的显示机制,有效限制了信息扭曲,增加了交易的透明度,降低了交易成本。信息不对称迫使外部观察者依靠代理物来描述对手的偏好和可能的行动路线[4]。消费者依赖企业声誉,是因为他们对企业承诺提供产品的特征,如质量和可靠性的了解不如企业管理人员多[5]。

那么,食品安全市场的声誉机制能否发挥作用?食品安全市场的声誉机制又有哪些特征?政府食品安全监管部门应该做哪些工作以保障食品安全声誉机制发挥作用?这些问题的回答是本文的出发点。因此,本文基于食品安全声誉机制分析,分析我国食品安全声誉机制发挥作用的关键要素,梳理我国食品安全声誉体系建设的现状、绩效与问题,在此基础上提出相应的政策建议。

一、食品安全声誉机制分析

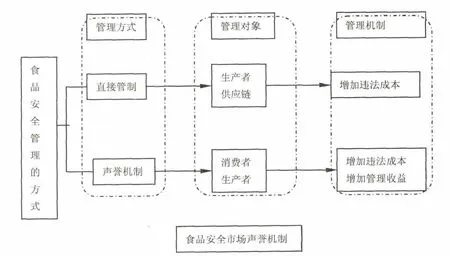

从经济学视角分析食品安全管理的相关公共政策问题,就是分析公共政策如何影响食品生产者的成本与收益,以解决食品安全市场失灵问题。政府管理食品安全的方式有两种:一是政府直接管制,基于统一的食品安全标准和法律法规,对食品安全违法行为进行惩罚,增加违法成本;二是增加信息供给,利用食品安全市场声誉机制,既增加违法成本,又增加食品安全管理收益。

相对于已有研究多从政府直接监管角度,研究政府监管对食品生产企业(农户)生产安全食品的激励作用,本研究着眼于分析在现实市场条件下,食品安全市场声誉机制如何解决食品安全问题。研究范围如图1所示。

图1 研究范围

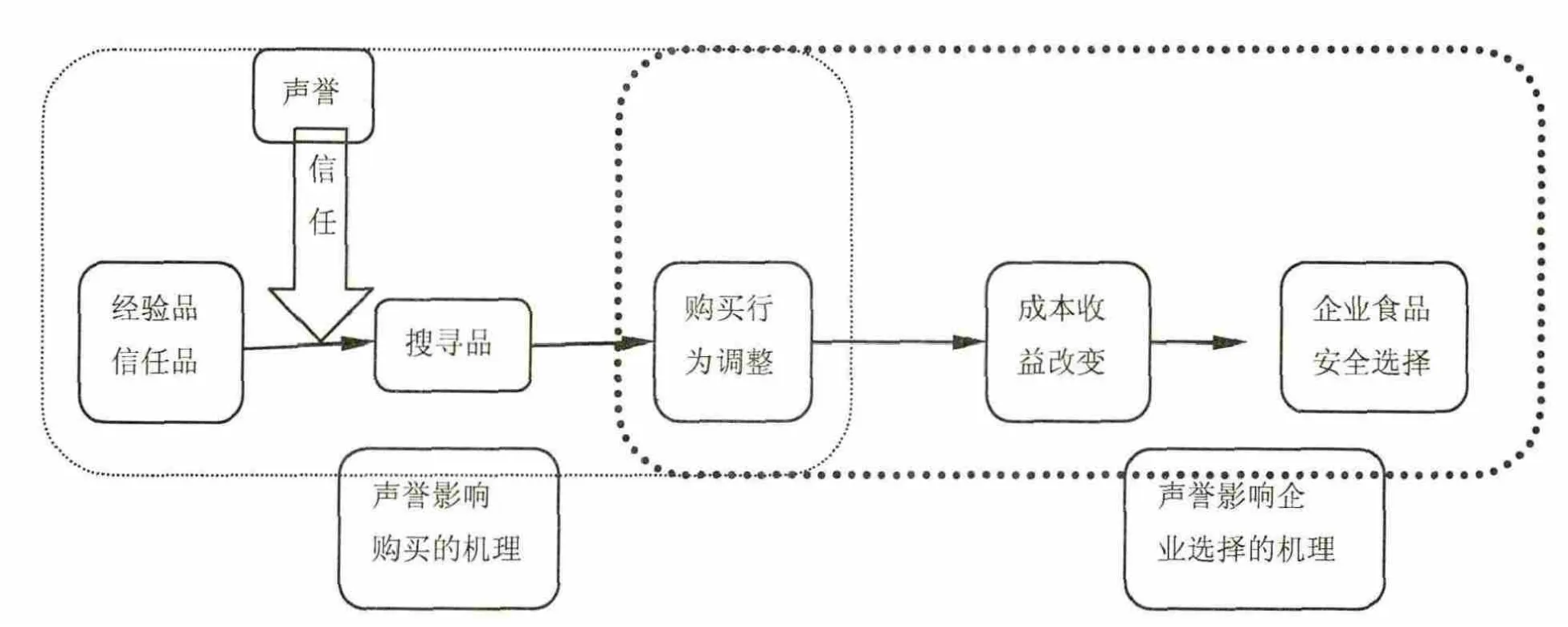

在声誉机制研究的文献中,学者认为只要有大量具备相关食品安全声誉的消费者需求安全水平高的食品并愿意支付,就能确保企业供给高安全水平的食品理性选择。在市场中价格等于最小平均成本,包括产品生产成本加企业建立声誉的成本。食品安全声誉机制就是利用食品安全声誉信息,将具有信任品属性的食品安全,转化为搜寻品,从而使消费者可以根据自身食品安全风险感知与风险态度特征,选择不同安全程度的食品。

同时,随着消费者食品安全意识和收入水平的提高,不断调整在不同层次安全食品的购买比重,改变了企业生产不同安全水平食品的成本与收益,自动激励企业调整食品安全管理投入水平,以实现食品安全水平与市场消费需求相适应。

基于以上分析可以发现,食品安全声誉机制的发挥作用,取决于三个关键变量:一是食品安全声誉信息;二是信任;三是市场中消费者愿意为食品安全支付的水平。同时,需要关注食品安全声誉的外部性。

(一)食品安全声誉信息

声誉信息研究方面,学者运用了五个转型经济国家制造业企业的数据,研究了商号间声誉信息流的渠道以及影响因素,区分了两种声誉信息流渠道:一种是通过独立企业的各自行为自发产生的;另一种是由正式的第三方组织协调的,例如信誉评级机构或行业协会。

结合食品安全市场现实及食品安全声誉的特殊性,可以将食品安全声誉信息分为三类:第一类是食品安全认证信息,即食品生产、加工、制造过程中是否遵循某种安全管理体系,目前与食品安全相关的安全管理认证比较多,包括 HACCP、GMP、绿色食品、有机食品等;第二类政府公布的食品安全检测结果,例如一些地方食品安全监管部门公布的“黑名单”或食品安全违法信息;第三类是企业通过广告宣传的食品安全信息,例如企业为提升食品安全形象的广告宣传等。

图2 机理分析图

食品安全声誉信息供给是食品安全声誉机制发挥作用的关键。一方面,消费者借助食品安全认证信息和政府公布的食品安全检测信息,搜寻满足食品安全需求的食品,实现了食品安全市场分离均衡。另一方面,企业食品安全声誉竞争,会激励企业增加食品安全管理投入,维护食品安全声誉。

(二)信任

食品安全具有信任品属性,即无论消费之前还是消费之后,消费者都不能准确了解食品安全程度。因此,消费者对各类食品安全声誉信息的信任程度是影响食品安全声誉机制发挥作用的关键因素。

信任是个体或组织对另一方口头或书面的言语、承诺等可靠性的一种期望[6];是建立在对另一方意图和行为的正向估计基础之上的不设防的心理状态[7]。对交易制度的信任可以增加个人在特定环境下的安全感[8],消费者相信完善的制度能保障消费者的权益。

企业宣传、第三方食品安全认证机构和政府是食品安全声誉信息的主要来源,消费者对三者的信任相互影响。消费者对政府食品安全监管的信任会增加对企业和第三方食品安全认证机构的信任,消费者对第三方食品安全认证机构的信任会增加对企业食品安全的信任。相反,如果消费者不信任第三方食品安全认证机构,就会降低消费者对企业的信任。如果消费者不信任政府食品安全监管,往往也会降低对第三方食品安全认证机构和企业的信任。

同时,借鉴行为经济的研究成果,行为人的思考方式具有可得性启发式的特征,即人们认为容易铭记于心的事件发生的可能性比较大。媒体对食品安全事件的细致报道,会使消费者高估食品安全风险。因此,消费者对负面食品安全声誉的信任比较容易建立,而对于正面食品安全声誉信任的建立比较困难。

(三)消费者愿意为食品安全支付的水平

市场中消费者愿意为食品安全支付的水平。在食品安全声誉信息充分和信任程度高的市场中,收入、食品安全意识、食品安全事件的严重程度是影响消费者愿意为食品安全支付水平的关键因素。可以发现,随着收入水平和食品安全意识的提高,欧美日等发达国家市场中愿意为食品安全支付水平增加。同时,食品安全事件不断成为提高消费者食品安全意识的刺激因素,提高消费者愿意为食品安全支付的水平,推动了食品安全标准的不断提高。

(四)食品安全声誉的外部性

食品安全负面声誉具有显著的负外部性,即一个食品污染事件,会使消费者认为整个食品行业都存在食品污染的的风险或食品污染风险增加。与工业产品的单个企业生产独立不同,食品行业中各食品企业相互联系。初级农产品生产过程中的产地环境污染、种子污染、有毒农药使用等都具有扩散性,同一地区的初级农产品往往被许多食品企业同时使用。同时,某一环节的污染物会迅速扩散到整个食品企业的许多食品。例如,某个奶站原料奶三聚氰胺超标,如果没有被检测出来,就会扩散到整个奶粉生产线。因此,食品安全负面声誉对地区食品安全声誉和行业食品安全声誉具有负的外部性。

食品安全正面声誉具有显著正的外部性。食品安全第三方认证机构,通过建立该食品安全管理体系能够有效保障食品安全的正面声誉,使获得食品安全认证的企业都获得了正面的食品安全声誉。消费者基于信任食品安全认证机构的安全管理体系,而信任企业的食品安全。从而,将食品安全从信任品转变为搜寻品。

二、我国食品安全声誉体系:现状、绩效与问题

(一)我国食品安全声誉体系建设的回顾

1.食品安全第三方认证声誉建设

我国食品安全认证体系逐步完善。(1)有机认证。1989年我国开始有机食品的开发工作。1995年,按照国际有机食品标准和管理要求,原国家环境保护局制定了《有机食品标志管理章程》和《有机食品生产和加工技术规范》。《有机产品认证标准》已与国际通行标准基本接轨,形成了较为健全的有机食品认证体系。(2)绿色认证。我国农业部于1990年5月提出实施“生态农业”发展战略,并召开了第一次绿色食品工作会议,宣告绿色食品工作已在中国起步。1992年11月农业部报请国务院批准成立中国绿色食品发展中心。我国已初步建立起绿色食品认证管理体系,在全国31个省、市、自治区现有绿色食品委托机构37个,产地环境监测机构56个,绿色食品监测机构9个,并制定了约72种农作物A级食品生产技术规程,49个绿色食品生产标准。(3)HACCP。近30年来,HACCP已经成为国际上共同认可和接受的食品安全保证体系,主要是对食品中微生物、化学和物理危害的安全进行控制。到目前为止,我国HACCP有效认证证书14 100张、获证食品企业8 500余家;共有5 500家出口食品生产企业建立实施HACCP食品安全管理体系并通过了检验检疫机构的官方验证。

2.食品安全政府监管声誉建设

我国政府主导的食品安全声誉建设,主要是利用食品安全监督信息,确立食品安全“红黑名单”。其中,上海市政府首创食品安全黑名单制度,政府及其相关部门将食品安全违法犯罪行为的食品生产经营企业,列入食品生产经营严重失信企业及有关责任人“黑名单”,并对其实行最严厉的惩戒。同时,青岛建立了食品安全“红名单制度”,符合“连续三年内无违法违规记录”、食品安全监督量化分级管理达到A级等6项标准的企业,将被列入“红名单”。“红名单”企业将在年审年检、立项审批、用地审批、经营准入、评先评优、信用评级、产销对接、税务服务、商标注册等方面享受“绿色通道”的便捷服务。

在各地食品安全“红黑名单”制度试验成果基础上,2013年12月,国家食品药品监督管理总局法制司发布《妒称药品安全“黑名单”管理规定(征求意见稿)》,旨在推动“黑名单”管理制度化、规范化。该《食品药品安全“黑名单”管理规定》有望于2014年上半年正式推出。

3.食品安全企业自身声誉建设

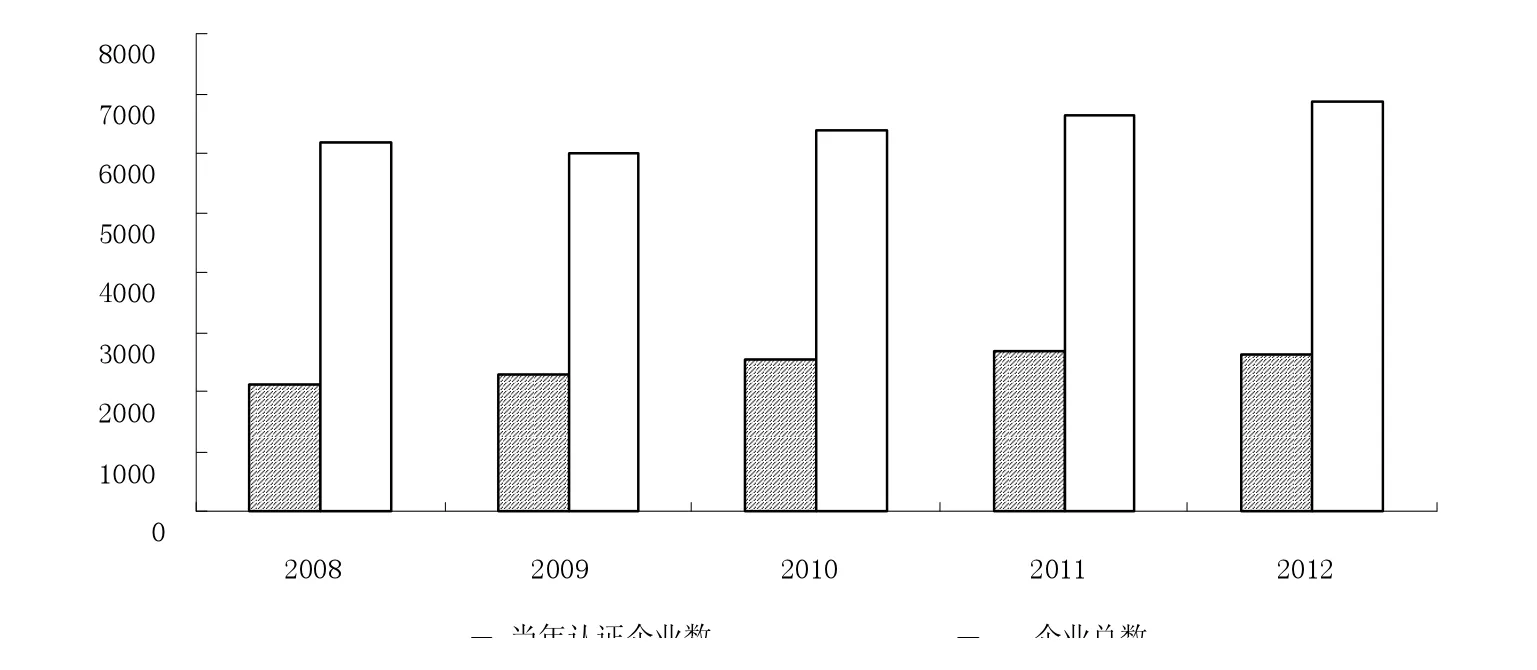

绿色食品品牌的认知度、影响力继续稳步提高,越来越多的绿色食品产品地进入大型超市,走向国际市场。国内部分大中城市已建立一批绿色食品专业营销网点,市场流通体系建设步伐不断加快。近年以来,我国绿色食品企业当年认证数量与认证企业总量不断增加。据调查,绿色食品产品的市场价格比普通产品平均高出19.8%。2011年,绿色食品产品国内年销售额达到3 134.5亿元,比2010年增长11%,出口额为23亿美元。

(二)我国食品安全声誉体系绩效

总体而言,现阶段我国食品安全声誉体系的建设,为食品安全市场供给信息,保证食品安全管理投入的收益、增加企业食品安全违法成本、增加消费者食品安全意识,维护食品安全市场的健康发展有重要作用。

第一,调动了食品制造商和零售商的食品安全声誉维护的激励,增加了企业对食品安全管理的投入。以绿色安全认证为例,到2012年,绿色食品粮油、蔬菜、水果、茶叶、畜禽、水产等主要产品产量占全国同类产品总量的比重不断提高,产品结构不断优化。在绿色食品产品结构中,农林及加工产品占72%,畜禽产品占6.7%,水产品占3.6%,饮料产品占9.4%,其它类产品占8.3%。在绿色食品企业中,国家级农业产业化龙头企业有261家,省级龙头企业有1 147家。另外,还有1 183家农民专业合作社通过绿色食品认证。

第二,增加了企业食品安全声誉受损的成本。随着消费者食品安全意识的提高和信息传播的加速,企业食品污染事件会迅速在消费市场传播,增加了企业食品安全声誉受损的成本。以三聚氰胺事件为例,伊利股份2009年1月公告,由于三聚氰胺事件给公司造成部分产品召回、销量下降、产品促销费用增加等不利影响,经公司财务部门初步测算,公司2008年年度报告中净利润将出现亏损,净利润亏损2 059.91万元。三聚氰胺事件的影响,蒙牛2008年亏损额高达9.486亿元。其中蒙牛仅就三聚氰胺事件造成的问题产品集中下架及支付患者医疗补偿两项支出,费用就达6.6亿元。

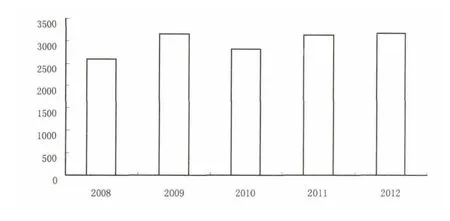

图3 绿色食品认证企业数量

第三,增加了消费者食品安全知识,促进了消费者对安全食品的购买。有机食品,绿色食品逐渐被大部分消费者所接受为更安全的食品,消费者食品安全意识提高,对具有正面声誉信息的食品购买增加。从绿色食品的国内市场销售额看,绿色食品产品国内年销售规模由逐年扩大的趋势。

图4 绿色食品国内销售额

(三)我国食品安全声誉体系的问题

第一,信任缺乏制约我国食品安全正向声誉发挥作用。三聚氰胺事件以来,我国食品安全监管绩效收到社会质疑,消费者对政府食品安全公共管理能力的信任降低,使消费者不信任政府主导的各种食品安全认证。本课题组对消费者对食品安全正面声誉信任调查结果看,2011年表示对政府食品安全公共管理能力比较不信任的被调查者比重大幅上升到50.75%,相比较与2009年被调查者的13.33%。同时,2011年表示对政府食品安全公共管理能力比较信任的被调查者仅为18.91%,远低于2009年被调查者的比重。三聚氰胺事件发生之后,一系列食品安全事件频繁发生而政府公共管理效果不佳,使消费者对政府食品安全公共管理能力信任度下降。

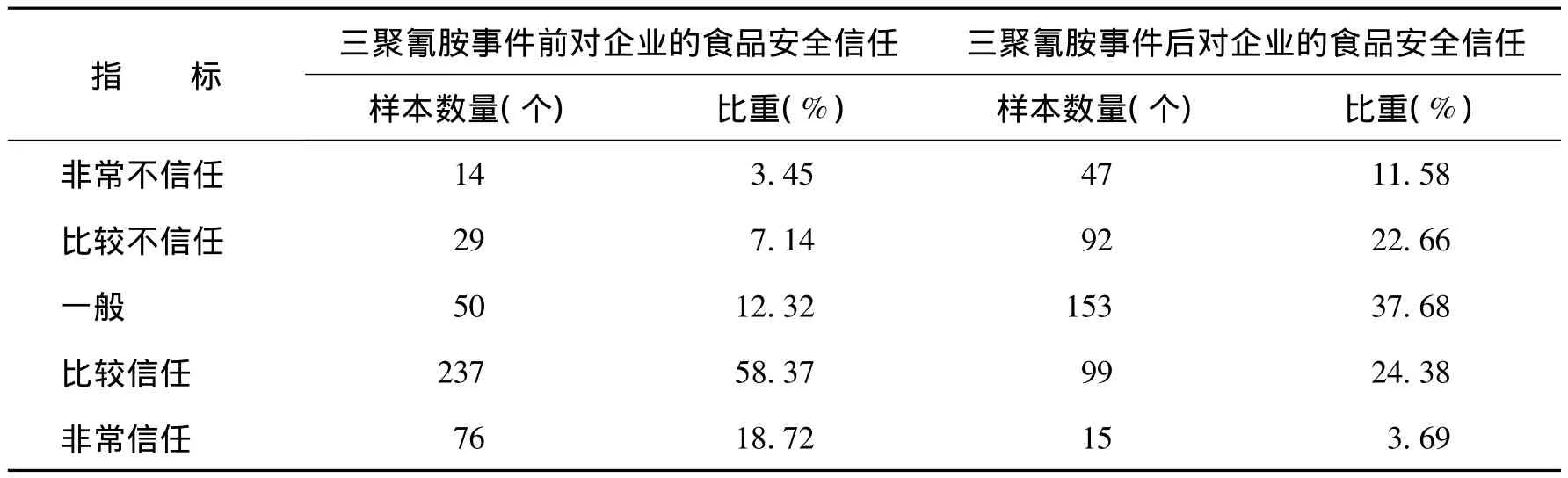

三聚氰胺之前,对企业食品安全信任或非常信任的消费者分别为58.27%、18、72%。三聚氰胺事件之后,对企业食品安全信任或非常信任的消费仅占到28.07%。

第二,负面食品安全声誉信息的发布缺乏科学设计,同时我国可追溯系统发展滞后,导致负面食品安全声誉损害整合食品行业。目前我国食品安全负面声誉信息多由政府食品安全监管部门发布,只是简单曝光哪些企业存在食品污染,而没有深入调查食品污染的来源及风险特征,会造成消费者对整个相关食品行业的恐慌,损害整个食品行业。例如海南“毒豇豆”事件对整个豇豆产业造成严重影响,其他地区的豇豆也销售困难。

表1 2009年与2011年消费者对政府食品安全公共管理能力信任的差异

表2 2008年三聚氰胺事件前后消费者对企业的食品安全信任变化

第三,食品安全声誉信息的发布渠道分散,消费者食品安全知识缺乏,增加了声誉信息搜寻成本。目前我国食品安全认证机构数量非常大,绿色食品认证机构58家,有机认证机构20家(台湾地区和香港有机认证仅5家),每个认证机构单独发布安全认证企业,消费者查询哪些是有机食品或绿色食品非常困难。同时,食品安全“红黑名单”制度目前各地区分别发布,标准不统一,消费者查询困难,增加了消费者食品安全声誉信息的搜寻成本。消费者食品安全知识缺乏也是导致食品安全声誉信息搜寻成本的因素。大量消费者并不能理解有机食品、绿色食品及HACCP管理体系的含义,食品安全标签识别能力有待提高。

三、结论与政策建议

基于以上分析可以发现,增加食品安全声誉信息供给,合理利用食品安全声誉机制,能够解决食品安全市场信息不对称问题,使食品安全由信任品属性转变为搜寻品属性。信任、声誉信息、消费者支付水平是影响食品安全声誉机制发挥作用的关键要素,同时食品安全声誉具有外部性特征,政府需要补贴正面食品安全声誉,而避免负面食品安全声誉的影响。

我国食品安全声誉体系初步建立起来,有利于保护企业食品安全管理投入和食品安全声誉维护的激励,然而目前信任缺乏,声誉信息供给不足和消费者食品安全知识缺乏等因素,制约了食品安全声誉机制发挥作用。为解决以上问题,需要从以下几个方面考虑:

出台严格的食品安全认证和安全宣传政策,从制度层面使消费者信任食品安全声誉信息。严格惩罚企业食品安全虚假宣传行为,通过食品安全监管部门的监管行为逐步提高消费者对食品安全声誉信息的信任。

确立统一食品安全声誉信息的官方发布渠道,使消费者方便搜寻各类食品安全认证信息,红黑名单,政府食品安全抽检等信息。引导消费者以食品安全声誉信息指导食品消费行为。

逐步建立食品可追溯制度,避免食品安全负面声誉使整合食品行业受损。政府食品安全监管部门和媒体需深入追溯具体造成食品污染的企业和生产环节,规避造成社会行业性的食品安全恐慌,使行业中企业食品安全守法企业受到影响。

加强食品安全知识宣传,使消费者认识到各类食品安全声誉信息的涵义,使消费者根据家庭收入水平和风险承受程度,而选择不同安全程度的食品。避免社会食品安全恐慌,导致消费者不理性消费,一味追求进口食品或高价食品,增加了家庭食品消费负担。

[1]Akerlof GA.The market for‘lemons’:quality uncertainty and the market mechanism[J].The Quarterly Journal of Economics,1970,84(3):488 -500.

[2]Klein B,Leffler K B.The role of market forces in assuring contractual performance[J].The Journal of Political Economy,1981,89(4):615-641.

[3]Lazear E P,Rosen S.Rank - order tournaments as optimum labor contracts[J].Journal of Political Economy,1979,89(5):841-864.

[4]Fombrun C,Riel C B M.The reputational landscape[J].Corporate reputation review,1997,1(1):5 -13.

[5]Grossman SJ,Stiglitz J E.On the impossibility of information ally efficient markets[J].The American economic review,1980,70:393 -408.

[6]Rotter JB.Generalized expectancies for interpersonal trust[J].American psychologist,1971,26(5):443 -452.

[7]Rousseau D M,SB Sitkin.Not so different after all:A cross - discipline view of trust[J].Academy of management review,1998.23(3):393-404.

[8]Shapiro J.The downside of managed mental health care[J].Clinical Social Work Journal,1995,23(4):441 -451.