余溟鲲:昆虫哥养成记

文_绿 衣

余溟鲲:昆虫哥养成记

文_绿 衣

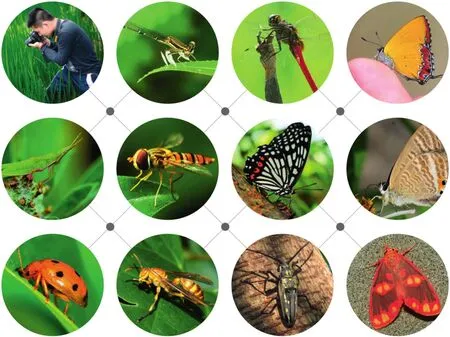

今年夏天的毕业季,有个小伙子火了,他就是余溟鲲。余溟鲲喜欢生态摄影,会打太极拳,但他最大的爱好是到处找虫子。从小到大,他走路时最喜欢干的一件事就是仔细探究路边可能有昆虫栖息的灌木、草丛。今年夏天,他毕业了,不过他的毕业设计和别人不一样—他自编、自拍、自绘、自撰,出版了一本厚得像砖头似的书《四川大学江安校区昆虫艺术图鉴》,书中收录了155种昆虫的生态照片,在他的微距镜头下,这些通常被人们视而不见的小东西展现了迷人的一面。

要知道,类似的“观鸟图鉴”“赏花图鉴”的编者不是专家就是老教授,而这个“昆虫哥”,是“90后”。

昆虫迷养成记

“我的家都快成昆虫世界了。”在余溟鲲深圳的家里,有上千只昆虫的标本,且养了不同种类的爬虫和两栖类动物。比如常见的有甲虫、蛇、蜥蜴、乌龟、树蛙等等。他还养过人工饲养的小鳄鱼,身体仅20厘米长的小鳄鱼最后长到了半米多长,他不得不把鳄鱼送走。

出生在成都的余溟鲲自记事起一直生活在深圳。他家外面就是莲花山,所以儿时的他到山上看虫子是轻而易举的事儿。据他回忆,自己对昆虫的热爱似乎是天生的。两三岁时遇到大青虫,其他孩子和老师都不敢动,他却把虫子抓进玻璃瓶,带回去喂养。“别人在玩的时候,我就去抓虫子。”每每吃完晚饭,他的父母会陪着他打着手电筒一边散步,一边找虫。上小学的时候,他就开始看各种昆虫图鉴,着迷于昆虫千奇百怪的外形及精致的结构、无与伦比的色彩和光泽,还有种种有趣的行为习性……他不但捉虫、识虫,还试着养虫—用各种昆虫饲养盒,创造出适合每种虫子生活的环境,以此来观察虫子的生活习性、繁殖情况等。

从小学到中学,他的课桌里塞满了昆虫饲养盒,开始,他的同学们,尤其是女同学觉得害怕,后来看到他拿着昆虫在掌心把玩,也忍不住过来看,情况逐渐发展成他放学后带一帮同学到处捉虫。高中时候,面临高考压力的他还和同学们去校外的梧桐山捉虫。正是这样的经历给了他滋养,学校实验室提供了便利的解剖条件,他经常自己解剖虫子练手。凭借熟练的技术,他获得全国中学生生物联赛一等奖,被保送到川大生命科学学院学习生物技术专业。

川大昆虫记

2011年,初入大学的余溟鲲来到自己并不熟悉的故乡成都,来到位于江安河畔的川大新校区,仍留存大片荒野的江安校区激发了他寻虫的兴趣。用他的话来说,就是室友都在打游戏、去图书馆或者谈恋爱的时候,只要天气好,他就拿着相机去找虫子,“幸好室友都是学生物的,都不害怕”。

找虫子不是个简单活儿,有时候是在夜阑人静之时,余溟鲲一个人拿着手电筒,在月光下寻找藏身于树皮上、草丛下的虫子;有时候骄阳似火,他在太阳下深入灌木丛寻觅;有时候他在草丛灌木丛中饱受蚊虫叮咬,或者会被荨麻等植物弄得浑身痛痒;有时甚至遇到胡蜂、猎蝽一类的“刺头”,被叮咬的包一两周都消不掉。

从小学到中学,找虫子已经是轻而易举的事情,但若想将这种爱好更进一步该怎么做呢?余溟鲲小时候喜欢捕捉昆虫饲养,或者做成标本,这时他则更喜欢用微距镜头将昆虫的倩影捕捉下来。这拍照也不简单,很多昆虫,比如蜻蜓、蝉、蝴蝶、蚂蚱,动作犹如武林高手,飘忽不定,好不容易找到了,没来得及对焦就消失不见,下次再找到就不知何时了;有时候黑夜出来寻虫,还要有人专门为他打光;有时候好不容易拍到虫子,却没有拍清楚关键细节,要进行鉴定和分类,还要重新找。比拍照更进一步的则是科学的分类和鉴定,这也不是容易的事儿,他拍完照片回来,就要翻阅《中国动物志》等文献,还要趁周末和假期,带着自己拍摄的图片到成都华希昆虫博物馆、四川大学博物馆、中山大学博物馆等机构比对馆藏标本。昆虫的分类是出了名的复杂,动物界都笑称“如果现在还想发现新物种,就去研究昆虫吧”,可见昆虫分类之细之难。直到现在,余溟鲲拍到的昆虫中,仍有65种未能“验明正身”,没有收入自己的书中。

翻开这本图鉴,上面不仅罗列了155种昆虫的种类、特征、习性、国内分布、最佳观察月份,还标注了该种昆虫在江安校区的分布情况,不仅如此,他还用深深浅浅的笔墨精细描摹了168幅昆虫的淡彩图,惟妙惟肖。“我想将科学与艺术结合起来,让更多的人对昆虫多一些了解,甚至喜爱上它们,感受生命之美。”余溟鲲说,这本昆虫图鉴是给自己最好的毕业礼物。

毕业后,余溟鲲并没有选择在昆虫学方面进一步深造,而是去台湾宗教研究所研习道教。“我研究的是道教的实践方面,其实也是一种生命科学,所以并没有转方向。”他说,“而昆虫是一辈子的爱好啦,台湾有很好的观虫、养虫文化,过去也可以好好学习一下。”