农村基础教育信息化的绩效与发展阶段研究 *

解月光,张晓卉,王 海

(1.东北师范大学 软件学院,吉林 长春 130000;2.东北师范大学 教育学部,吉林 长春 130000)

农村基础教育信息化的绩效与发展阶段研究 *

解月光1,张晓卉2,王 海2

(1.东北师范大学 软件学院,吉林 长春 130000;2.东北师范大学 教育学部,吉林 长春 130000)

教育信息化是国家信息化的一个重要组成部分,是一项包含诸多方面与环节的系统工程。农村基础教育信息化作为教育信息化的组成部分,是教育信息化系统的一个子系统。该文以系统科学的视角考察农村基础教育信息化的发展过程,认为农村基础教育信息化本身是一个十分复杂的开放系统,其系统内部的协调程度直接影响功能发挥与可持续发展。文章首先分析了农村基础教育信息化的系统结构与功能,即五大要素和两大功能;然后以绩效理论为基础,阐述了农村基础教育信息化绩效的内涵、结构、考核内容,并对绩效提升的因素进行分析;最后在详细分析农村基础教育信息化绩效提升阶段性特征的基础上,提出了农村基础教育信息化发展的四个阶段,即起步、应用、融合与变革,并对各阶段的主要特征进行阐述,同时对发展阶段的跃迁特性做了分析。

农村基础教育信息化;绩效;发展阶段

一、农村基础教育信息化系统的构成

(一)农村基础教育信息化系统的结构

系统结构是系统科学的重要范畴,是指系统内部的要素构成及其相互间的关系。系统论认为,系统是由相互联系、相互作用的若干要素构成的具有特定功能的整体。要素是系统的最基本组成部分,系统中各要素不是孤立存在着,每个要素在系统中都具有特定的作用,要素之间相互关联,构成一个不可分割的整体。农村基础教育信息化系统各要素相互作用的过程和结果决定了系统整体优化程度及其功能的发挥。

1.农村基础教育信息化系统的要素

国内学者对教育信息化系统构成要素的相关研究有两种观点:一种是提出了一个包含执行层和制约层的教育信息化系统框架,认为教育信息化的执行层包含教育实践(开设ICT课程、ICT在各课程教学中的整合、ICT在其他工作中的应用)、硬件基础设施、软件资源与服务、人力资源、规划管理五个要素,教育信息化的制约层包括思想观念、教育投资、体制和文化四个要素[1];另一种是基于系统论的思想将学校教育信息化系统构成分为基础因素层和保障因素层。基础因素层包括信息化基础设施、数字化教育资源、信息化人力资源三个要素,保障因素层包括信息化管理机制、信息化投入机制、信息化规范与标准、信息化安全保障机制以及信息化考核评价机制五个要素[2]。

结合国家信息化系统的构成要素以及专家学者对教育信息化系统构成要素的研究,我们认为农村基础教育信息化系统是一个由人、财、物等要素在一定的目标下组成的复杂系统,由信息化基础设施、信息化资源、信息化保障、信息化应用、信息化主体五个要素构成。信息化基础设施主要指信息化硬件装备和信息化网络等,信息化资源主要指信息化软件资源建设,包括数字化教学资源及信息管理系统等,信息化保障主要指信息化人才结构、信息化战略规划、信息化组织机构、信息化管理制度、信息化培训机制、信息化考核评价等,信息化应用主要指信息化基础设施应用和信息化资源应用,具体包括信息技术在教学中应用、信息技术教育、学校与家长及社区互动等,信息化主体主要指学生、教师、学校领导、农村社区居民等。

2.农村基础教育信息化系统的要素及关系

农村基础教育信息化系统的各个要素以不同的方式存在,处于不同的维度和层次上,构成农村基础教育信息化的系统结构,如图1所示。各个要素之间相互作用,共同推动农村基础教育信息化的发展。

图1 农村基础教育信息化系统的结构

(1)信息化基础设施建设和信息化资源建设。这两个要素是农村基础教育信息化系统的基础和前提。信息化基础设施是信息化应用的物质条件,是信息化发展所依赖的物化设备。信息化基础设施建设的基本目标是建立能使信息化主体有效利用的信息化硬件装备和信息化网络环境,并持续地运行维护和更新换代。信息化资源在信息化教育应用中有着更为直接的作用,信息化主体主要是通过各种信息化资源的应用得到发展。

(2)信息化应用。此要素是优化农村基础教育信息化系统发展的核心动力。没有信息化应用,教育信息化将永远停留在周而复始的软硬件建设时期。信息化基础设施和信息化资源的应用主要通过信息技术在教学中的应用、信息技术教育、学校与家长及社区互动作用于信息化主体,使信息化主体的素养和能力得到发展。

(3)信息化主体的发展。这是农村基础教育信息化的根本目的,也是教育信息化发展过程的价值追求。信息化主体的发展水平会对信息化基础设施建设、信息化资源建设、信息化应用和信息化保障产生间接的影响。

(4)信息化保障建设。此要素直接影响信息化基础设施建设、信息化资源建设、信息化应用的水平以及信息化主体的发展,起到规避教育信息化风险、保障信息化应用顺利推进和教育信息化系统正常运转的作用。如果在教育信息化建设过程中忽视教育信息化保障的建设,会给教育信息化应用实践带来诸多困难和阻力。

(二)农村基础教育信息化系统的功能

系统总是有其特定的功能,或者说系统要有一定的目的性。系统在与外部环境相互作用过程中具有的行为能力和功效就是系统的功能。系统的结构是功能的基础,功能是结构的表现,结构决定功能,功能对结构具有反作用。农村基础教育信息化系统的功能是由其结构所决定的,主要体现在以下两个方面:

(1)推动教育现代化

农村基础教育信息化是在农村教育的各个领域广泛地利用信息技术,促进教育现代化的过程。在“农村中小学现代远程教育工程”等一系列重大工程建设和政策推动下,我国农村基础教育信息化取得了显著进展,并在促进教育现代化方面体现了突出的贡献:面向农村基础教育的信息化基础设施体系初步形成, 信息化教育资源不断丰富,信息化教学的应用不断拓展和深入;教育管理信息化初见成效,电子政务、电子校务逐步推广;网络远程教育稳步发展,为构建终身学习体系发挥重要作用。可以说,农村基础教育信息化对于促进教育公平、提高教育质量、创新教育模式的支撑和带动作用逐步显现。

(2)促进人的发展

人的发展主要是指随着年龄的增长,个体蕴含的潜能在社会实践活动中不断解放并转化为现实个性的过程,这是一种包含着量变和质变、内容和结构不断变化的过程,是从简单到复杂的演化过程。教育信息化的过程不仅是一个技术化的过程,更是一个人信息化的过程,一个帮助参与主体建立与形成适切的教育信息化真实需求的过程,一个最终满足参与主体发展需求的过程。从农村基础教育信息化系统的结构可以看出,学生、教师、学校领导和农村社区居民是教育信息化主体,影响着农村基础教育信息化全面、可持续发展,他们彼此之间构成了多维、多向、多元的复杂关系系统。同时,农村基础教育信息化系统提供的是一种特殊环境,无论是信息化基础设施等基础性环境,还是信息化保障、信息化应用和信息化资源等人文环境,都有着鲜明的目的性、计划性和组织性,这些环境共同促进着农村基础教育信息化过程中人的发展。

二、农村基础教育信息化的绩效

(一)农村基础教育信息化绩效内涵界定

绩效(Performance)原意是指性能、表现、成绩、成效等。对于绩效的内涵,国内外学术界主要存在三种典型的理论观点:结果论、行为论和综合论。

哈特瑞在对城市政府公关服务实施评估时,提出绩效评估的对象就是公共部门工作的结果或产出,绩效结果论由此产生[3]。绩效结果论的重要代表人物伯纳丁明确提出绩效是在特定的时间内、由特定的工作职能或活动所创造的产出记录或工作的结果[4]。绩效行为论的开创者卡茨和卡恩首先提出行为绩效的三维分类法和五种行为绩效类型,绩效行为论就此开启[5]。坎贝尔提出绩效是行为,应该与结果区分开,因为结果会受系统因素的影响[6]。摩托威德罗和鲍曼等人认为绩效是具有可评价要素的行为,这些行为对个人或组织效率具有积极或消极的作用[7]。综合论认为绩效包括行为和结果两个方面,行为是达到结果的条件之一。奥耿对绩效的定义是“绩效指行为和结果,行为由从事工作的人表现出来,将工作任务付诸实施。行为不仅仅是结果的工具,行为本身也是结果,是为完成工作任务所付出的脑力和体力的结果,并且能与结果分开进行判断”[8];范柏乃认为“绩效具有如下特征:一是绩效是行为的后果,是目标的完成程度,是客观存存的;二是绩效必须具有实际的效果,无效劳动的结果不能称为绩效;三是绩效是主体作用于客体表现出来的效用,是在工作过程中产生的;四是绩效应当体现投入与产出的对比关系,投人少产出多,则绩效好,投入多产出少,则绩效差;五是绩效具有可度量性”[9]。

通过对各种绩效内涵的理解与分析,我们认为不同的绩效理论适用于不同的领域。无论是结果还是行为,都表现出可记录、可观测的特征,即绩效是可度量的,绩效可以通过对表现出来的行为或结果的量化评价来衡量。在教育领域,教育信息化是一个动态发展的过程,是一个包含多个要素的复杂系统,系统的各个要素相互作用,不断发展变化,共同影响着教育信息化系统的发展,从而影响教育目标的达成。教育信息化系统的绩效既能够通过系统中某些要素(如信息化主体)所表现出来的行为衡量,又能够通过教育信息化发展的结果即教育目标的达成来评价。因此,本研究从绩效结果与行为综合论的角度看待教育信息化系统的绩效,将农村基础教育信息化的绩效含义界定为:农村基础教育信息化对教育目标实现所做出的贡献的成效。农村基础教育信息化对教育目标实现做出的贡献越大,对教育目标实现过程的促进作用越良好,绩效越高。农村基础教育信息化的绩效取决于系统要素的运行状态,各要素也具有绩效,某一个要素的绩效或若干个要素的绩效越高, 可能对整个系统绩效的提升产生较大影响,从而可能对教育目标的实现形成较大贡献。

(二)农村基础教育信息化绩效的结构

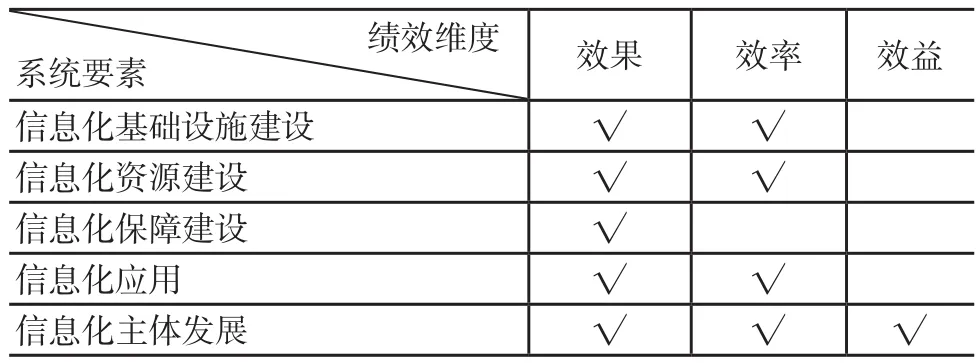

萧鸣政教授认为绩效的结构主要表现为“三效”:一是效果(业绩),是目标的达到程度,是否取得成果,取得了多大的成果,这是绩效的外观形式;二是效率,是投入与产出之间的关系,是一种对资源成本最小化的追求,关心的是取得成果花费的投人大于产出还是小于产出;三是效益,是取得成果给组织和个体带来的经济效益、社会效益与时间效益[10]。

效果、效率和效益代表绩效的不同层面,能够全面、准确地衡量绩效,我们将其引入到对教育信息化绩效问题的研究之中。教育信息化是一个多投入、多产出的过程,其发展过程中存在着许多隐形的、无法分离的、难以测量的投入与产出,因此本研究不采用投入产出的关系来表征教育信息化的效率,我们认为教育信息化的效率可以用单位时间内完成的效果和带来的效益来表现,即在时间维度上对效果、效益提升幅度进行衡量。在此基础上,本研究认为农村基础教育信息化绩效的结构包括效果、效率和效益三个维度。效果是教育信息化建设及应用过程中,产出的可观察的、可量化的、合乎目的的结果,是教育信息化绩效的显性部分;效益是教育信息化应用过程中,学生、教师、校长等信息化主体信息素养的提高、信息综合能力的提升而带来的显性经济效益,同时也包括信息化主体发展对社会发展的影响而带来的隐性社会效益;效率是教育信息化完成目标、达到水平或取得收益所利用的时间,即单位时间内教育信息化效果、效益发展的程度。教育信息化效果关注教育信息化建设及应用结果,教育信息化效益关注教育信息化主体发展带来的经济效益和社会效益,教育信息化效率关注教育信息化发展过程的快慢程度,“三效”分别代表农村基础教育信息化绩效的不同层面,相辅相成,共同决定着农村基础教育信息化的绩效[11]。

(三)农村基础教育信息化绩效考核的内容

在农村基础教育信息化系统中,包含了信息化基础设施、信息化资源、信息化保障、信息化应用、信息化主体五大要素,农村基础教育信息化的绩效通过这五大要素的绩效体现出来。五个要素的绩效是彼此联系、协调统一的整体,只有系统中每一个要素的绩效都最大化,系统的总体绩效才会实现最大化,某一个要素绩效的低水平,都会影响系统整体的绩效。五大要素的特点决定了并不是每个要素的绩效都包含效果、效率、效益三个层面,信息化基础设施建设和信息化资源建设是农村基础教育信息化建设过程中具体的、可观察的、可量化的要素,其建设的快慢与达标程度可以用效率和效果来衡量,因此信息化基础设施建设和信息化资源建设的绩效主要体现在效果和效率层面。信息化保障建设的程度或水平能够用具体的、可描述的标准来衡量,因此信息化保障的绩效在结构上体现了效果的维度。由于信息化保障持续地作用于农村基础教育信息化发展的始终,间接通过影响信息化主体的发展带来效益,所以信息化保障建设自身的绩效不包含效益层面。信息化应用的绩效主要体现在效果和效率层面,随着农村基础教育信息化的不断发展,信息化应用不断深入,所带来的显性效果将越来越明显,达到一定效果所用的时间越短则效率越高。信息化应用需要通过作用于信息化主体才会带来效益,信息化应用本身不会产生效益,因此效益不作为其绩效考核的维度。信息化主体发展水平的可观测性和可描述性用效果来衡量,同时信息化主体的发展将带来显性的经济效益和隐性的社会效益。信息化主体发展到一定水平,带来一定效益所用的时间越短则效率越高,因此信息化主体发展的绩效还体现在效率层面。

综上所述,考核农村基础教育信息化的绩效,应该从考核系统五大要素的绩效出发,即考核信息化基础设施建设、信息化资源建设的效果与效率,考核信息化保障建设的效果、考核信息化应用的效果与效率,考核信息化主体发展的效果、效率和效益。如下表所示。

农村基础教育信息化绩效考核的内容表

(四)农村基础教育信息化绩效提升的因素分析

按照系统论的优化理论,系统各个要素及其之间的关系越协调、运行越协调,其对绩效的贡献作用就越好。要提升系统的整体绩效,就要优化各个结构要素的功能,协调各个要素的发展,需要对影响各结构要素绩效提升的因素进行分析。我们把影响农村基础教育信息化系统各结构要素绩效提升的因素称为绩效提升的因素。绩效提升的因素包括内部因素和外部因素:内部因素是指各个结构要素自身所包含的各项内容对该要素绩效的影响,外部因素是指除该结构要素之外的农村基础教育信息化系统中的其他结构要素对该要素绩效的影响。在对农村基础教育信息化系统五大要素绩效提升的因素进行分析时,首先分析该要素包含的内容及该要素的绩效,然后分析影响该要素绩效提升的内部因素和外部因素,因为各要素的绩效是由其自身各项内容的绩效水平决定的,同时受到其他要素绩效的制约与影响。

1.信息化基础设施建设绩效提升的因素

信息化基础设施建设主要指农村基础教育信息化硬件环境建设和信息化网络建设,包括计算机装备、计算机教室建设、多媒体教室建设、语音室建设、虚拟实验室建设、校园网建设等。信息化基础设施建设的绩效主要体现为效果和效率。

影响信息化基础设施建设绩效提升的内部因素,主要指计算机装备、校园网建设、信息化教室建设等对信息化基础设施建设绩效的影响。计算机教室、多媒体教室、虚拟实验室等信息化教室的建设会带动计算机装备和校园网络的建设,信息化教室的种类及数量决定着配备计算机的数量和相关设备设施的数量,计算机能否正常接入互联网受到校园网覆盖率、校园网稳定性、校园网带宽大小等因素的影响,这些因素相互促进与制约,共同影响着信息化基础设施建设的绩效。

影响信息化基础设施建设绩效提升的外部因素,主要指信息化保障建设与信息化主体对信息化基础设施建设绩效的影响。信息化建设规划、政策、经费投入等信息化保障方面的因素直接影响信息化基础设施建设的水平和速度。校长作为信息化主体之一,其信息化教育理念、信息化规划与管理能力等意识和能力将影响信息化基础设施建设的效果和效率。

2.信息化资源建设绩效提升的因素

信息化资源建设主要指农村基础教育信息化软件资源建设,具体包括数字化教学资源建设、学校网站建设及信息化管理系统建设等。信息化资源建设的绩效主要体现在效果和效率层面。

影响信息化资源建设绩效提升的内部因素,主要指学校网站的建设对信息化资源建设产生的影响。学校网站功能的丰富以及信息化管理系统种类和服务对象的增加,会促使教师更加积极主动地使用学校网站,从而促进教学资源的更新和丰富。

影响信息化资源建设绩效提升的外部因素,主要指信息化基础设施建设、信息化保障建设、信息化应用以及信息化主体对信息化资源建设绩效的影响。计算机配备情况、校园网建设情况等信息化基础设施建设是信息化资源建设的基础,将直接影响教学资源建设、学校网站建设和信息化管理系统建设。信息化建设规划、政策、经费投入等信息化保障方面的因素将影响信息化资源建设的水平和更新速度。教学资源的使用程度、学校网站的使用程度、学校与家长及社区的互动程度等信息化应用情况将影响信息化教学资源的丰富更新以及信息化管理系统种类和服务对象的变化。校长和教师作为信息化主体,其信息化教育理念、教育技术能力、教科研能力等意识和能力将影响信息化资源建设的效果和效率。

3.信息化保障建设绩效提升的因素

信息化保障建设主要指农村基础教育信息化建设及应用的保障体系,包括信息化人才结构配备、信息化战略规划、信息化组织机构建设、信息化制度建设、信息化培训等。信息化保障建设的绩效主要体现为效果。

影响信息化保障建设绩效提升的内部因素,主要指以信息技术教师和信息化管理人员为主的信息化人才、信息化战略规划、信息化组织机构、信息化制度、信息化培训等方面对绩效的影响。信息化管理人员在信息化战略规划的制定、信息化组织机构的设置、信息化制度的制定和教师参加信息化培训的程度上发挥重要作用,是影响信息化保障建设的主要因素。信息技术教师人才结构的合理化将推动学校的信息化保障建设。完备的信息化规划和制度、合理的信息化组织机构以及适切的信息化培训,又将促进信息化人才结构的合理化和人才的发展。因此,信息化保障建设内部的各部分相互制约、相互促进,共同影响信息化保障建设的绩效。

影响信息化保障建设绩效提升的外部因素,主要指信息化主体对信息化保障绩效的影响。校长的信息化教育理念、信息化规划与管理能力将直接影响信息化组织机构的建设情况和信息化制度的建设情况,教师的教育技术能力、教科研能力将影响教师的人才结构配备和信息化培训的情况,从而直接影响信息化保障建设的效果。

4.信息化应用绩效提升的因素

信息化应用主要指信息化软硬件设施与资源的应用,包括信息化基础设施应用、信息化资源应用、信息技术课程、信息技术在教学中的应用、学校与家长及社区互动等。信息化应用的绩效主要体现为效果和效率。

影响信息化应用绩效提升的内部因素,主要表现为信息技术课程实施。信息技术在各学科教学中的应用是学校教学信息化的主要阵地,是信息化基础设施与信息化资源得以应用的主要渠道。信息化基础设施与资源的应用情况取决于信息技术课程实施的情况和信息技术在教学中应用的情况。信息技术课程实施的良好效果能够带动学生在其他学科中利用信息技术进行学习的积极性,促进学习兴趣的提升和教学目标的达成。信息技术教师与其他学科教师间的交流会带动其他学科教师在教学中应用信息技术。

影响信息化应用绩效提升的外部因素,主要指信息化基础设施建设、信息化资源建设、信息化保障建设以及信息化主体对信息化应用绩效的影响。信息化基础设施和信息化资源是信息化应用的物质基础。信息化保障建设对信息化应用的影响体现为合理的信息技术教师结构配备、完备的信息化管理制度、有效的信息化培训制度以及信息技术在教学中的合理应用。信息化主体与信息化应用是相互促进的关系,信息化主体的发展能够促进信息化应用水平的提升,同时信息化应用的效果越好,信息化主体的发展水平将越高。

5.信息化主体发展绩效提升的因素

信息化主体发展主要指信息技术应用过程中人的综合发展,包括学生信息素养、学生综合能力的发展、教师综合能力的发展、校长综合能力的发展、农村社区及居民的发展等。信息化主体发展的绩效主要体现为效果、效率和效益。

影响信息化主体发展绩效提升的内部因素,主要指学生信息素养和综合能力的发展。这些是影响信息化主体发展绩效的主要因素。教师的信息技术与课程整合能力、教育技术能力和科研能力等方面的发展因素,在教学过程中作用于学生,促进学生的发展。校长的信息化管理能力和规划能力,通过其制定的相关信息化规划和培训制度等,直接作用于教师,间接作用于学生,促进教师综合能力的提升,促使学生的发展具有规划性和可实施性。学生的活动范围除了学校,还有家庭和社区,因此农村社区和居民的发展也会作用于学生。

影响信息化主体发展绩效提升的外部因素,主要是指信息化保障和信息化应用对信息化主体发展绩效的影响。信息化应用是影响信息化主体发展的最直接因素,信息技术课程的实施、信息技术在教学中的应用、信息化基础设施和资源的应用均直接作用于学生主体,从而影响学生信息素养与能力的发展。学校与家长及社区信息化沟通互动的程度则会影响农村社区及居民对信息技术的重视程度与信息素养水平。信息化保障对信息化主体发展绩效的影响通过信息技术教师的人才结构、信息化组织机构建设、信息化培训制度、教师教育技术能力考核评比制度等作用于教师和校长,从而影响教师和校长综合能力的发展。

三、基于绩效提升特征的农村基础教育信息化发展阶段

(一) 农村基础教育信息化绩效提升的阶段性特征分析

农村基础教育信息化绩效的提升受系统各个要素绩效提升的影响,各个要素的绩效之间又是相互作用,相互影响的关系。在农村基础教育信息化系统中,五大要素处在不同的层次上,各个要素的绩效对系统整体绩效的影响处于不同的层次,各个层次既有差异,又密切相关。信息化基础设施建设的绩效和信息化资源建设的绩效是农村基础教育信息化系统整体绩效提升的基础和前提。在农村基础教育信息化发展初期,农村基础教育信息化的绩效在行为上主要通过信息化基础设施的建设和信息化资源的建设体现出来,建设的高效果和高效率将带来立竿见影的作用。随着软硬件资源的大量投入,信息化基础设施建设的绩效与信息化资源建设的绩效对系统整体绩效的影响将越来越弱,农村基础教育信息化的绩效在行为上逐渐通过软硬件的应用体现出来。信息化应用的绩效成为系统整体绩效提升的核心动力,没有信息化应用,农村基础教育信息化将永远停留在周而复始的软硬件建设时期。随着信息化软硬件资源应用的不断深入,农村基础教育信息化的绩效在信息化主体的发展层面表现得越来越明显,信息化主体发展的绩效成为系统整体绩效提升的根本,农村基础教育信息化的根本目的和价值追求就是促进信息化主体即人的发展,以人的发展为中心是教育信息化发展的方向。在农村基础教育信息化发展的过程中,信息化保障建设的绩效将始终影响着系统整体绩效的提升,在整个信息化过程中起着保障系统正常运转的作用。

通过对农村基础教育信息化系统五大要素的绩效在影响系统整体绩效提升过程中所处的不同层次进行分析,可以发现,这种层次性在纵向发展上体现出阶段性的特征。在信息化基础设施建设的绩效与信息化资源建设的绩效对系统整体绩效提升起主要影响的阶段,建设成为这一阶段绩效的主要行为表现,系统整体绩效水平处于初始建设层。在信息化应用的绩效对系统整体绩效提升起主要影响的阶段,当基础设施及资源的应用成为绩效的主要行为表现时,系统整体绩效水平提升到低级运用层;随着信息技术应用的进一步深入,当推动教育与信息技术深度融合成为绩效的主要行为表现时,系统整体绩效水平提升到中级推动层。在信息化主体发展的绩效对系统整体绩效提升起主要影响的阶段,教育信息化服务与应用模式创新成为这一阶段绩效的主要行为表现,系统整体绩效水平达到高级创新层。信息化保障建设的绩效作用于系统整体绩效提升过程的始终,但是相对于各个阶段对系统整体绩效提升起主要影响作用的因素而言,仅发挥着辅助和保障的作用,因此可以看作是各阶段影响系统整体绩效提升的必要因素。这种系统绩效提升的阶段性是一个由低级向高级、由简单向复杂的发展过程。在这一过程中,各要素的绩效相互作用,对系统整体绩效的贡献不断地变化,其结果影响着农村基础教育信息化的发展。

(二)农村基础教育信息化的发展阶段及其特点

从上述对农村基础教育信息化绩效提升的阶段性特征分析可以看出, 农村基础教育信息化的发展过程具有阶段性特点。结合联合国教科文组织(UNESCO)2005年提出的信息技术与教育融合发展过程的四阶段(起步、应用、融合、创新)理论,对照农村基础教育信息化系统五大要素在不同阶段对系统绩效提升的贡献,本研究将农村基础教育信息化的发展过程划分为四个阶段:以信息化基础设施建设和信息化资源建设为主要特征的起步阶段、以信息化应用为主要特征的应用阶段、以教育与信息技术双向融合为主要特征的融合阶段、以信息化主体发展为主要特征的变革阶段。

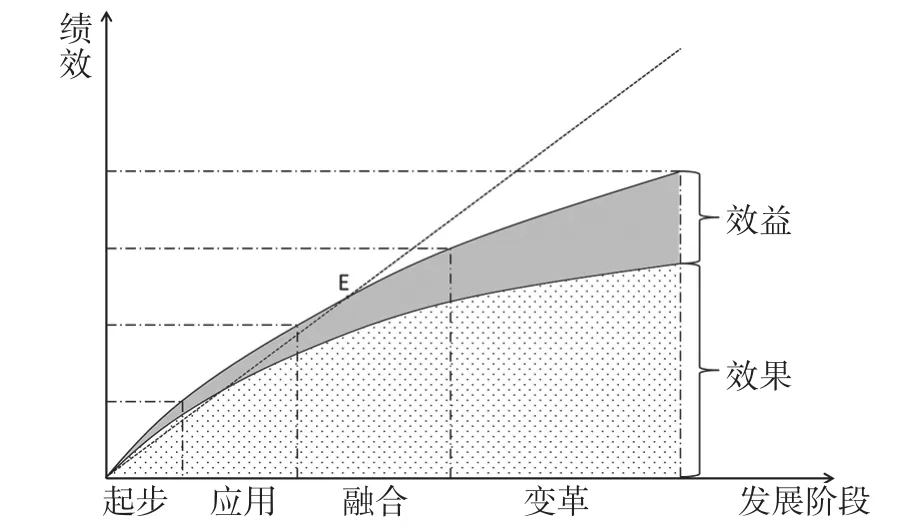

农村基础教育信息化发展阶段与绩效水平关系,如图2所示。横轴表示农村基础教育信息化的发展阶段,纵轴表示农村基础教育信息化发展的绩效水平,点状区域表示农村基础教育信息化绩效的效果,阴影区域表示农村基础教育信息化绩效的效益,农村基础教育信息化绩效的效率从效果、效益提升幅度的大小上表现出来,例如E点所在位置的效率即为E点所在直线的斜率,斜率越大则效率越高。随着农村基础教育信息化的发展,系统的绩效水平不断提升,在不同阶段,系统各要素的绩效在效果、效益、效率层面对系统绩效的贡献不同,对系统绩效提升起主要影响的要素引导着农村基础教育信息化发展的方向。我们可以依据对系统绩效起主要贡献的要素来判断农村基础教育信息化的发展处于哪一阶段。在不同的发展阶段,农村基础教育信息化绩效提升同等幅度所用的时间长短不同,这是由不同发展阶段绩效的主要行为表现决定的。在起步阶段,绩效的主要行为表现是信息化基础设施建设和信息化资源建设,建设的绩效将带来立竿见影的作用;在应用阶段,绩效在行为上通过软硬件的应用体现出来,绩效水平随着应用程度的深入不断提升,相对于起步阶段提升同等幅度的绩效所用的时间将更长。同样,随着不同发展阶段绩效行为表现的变化和复杂程度的提高,融合阶段和变革阶段的绩效提升同等幅度所用的时间将越来越长。

(1)起步阶段:当信息化基础设施建设和信息化资源建设的绩效对系统整体绩效提升起主要影响时,我们称之为农村基础教育信息化发展的起步阶段。

(2)应用阶段:当信息化基础设施与信息化资源的应用起主导作用,对系统整体绩效提升起主要影响的时,我们称之为农村基础教育信息化发展的应用阶段。

(3)融合阶段:信息化应用的绩效依然对系统整体绩效提升起主要影响,以推动教育教学与信息技术深度融合为主导的阶段,我们称之为农村基础教育信息化发展的融合阶段。

(4)变革阶段:当信息化主体发展的绩效对系统整体绩效提升起主要影响的时候,我们称之为农村基础教育信息化发展的变革阶段。

图2 农村基础教育信息化发展阶段与绩效水平关系示意图

四、农村基础教育信息化发展阶段跃迁分析

农村基础教育信息化系统是一个多投入、多产出的复杂的开放系统,当系统中各要素在一定时期内不发生变化,与前一个时期相比是无差异、均匀时,系统处于平衡态。系统长时间处于一个稳定平衡态后,整个系统变得无活力。任何事物都有其保持自身的规定性或稳定性的临界度,即保持自身特质并可以与它质相区别的阈值,农村基础教育信息化系统也不例外。同样任何系统内部都存在偏离某个变量或行为平均值的涨落。在农村基础教育信息化系统的发展过程中,系统各要素的状态和相互作用的强度、效果将发生很大变化,对其他要素的影响以及对整个系统功能的贡献会有所不同。其中影响最大的就是让该系统从无序转向有序的关键影响因素或主导因素。农村基础教育信息化系统的涨落主要指主导因素的影响作用[12]。

农村基础教育信息化系统中的涨落运动所引起的随机扰动和振荡使农村基础教育信息化系统的状态从平衡态发展到近平衡态,从近平衡态再发展到远离平衡态。这种远离平衡态的农村基础教育信息化系统为出现新的有序结构提供可能。处于远离平衡态的农村基础教育信息化系统需要不断地与外界进行物质和能量的交换才能维持,并保持一定的稳定性,且不因外界的微小扰动而消失。

当系统达到远离平衡态非线性区时,一旦系统的某个参数的变化且达到一定的阈值,通过涨落,农村基础教育信息化系统就可能发生突变,由原来的无序混乱状态转变为一种时间、空间或功能上有序的新状态,即农村基础教育信息化系统形成一个新的耗散结构。这就是农村基础教育信息化系统从一个发展阶段跃迁到另一个发展阶段的过程。

在农村基础教育信息化系统的发展过程中,需要经历三次跃迁。在起步阶段,信息化基础设施建设与信息化资源建设是该阶段的主导因素,通过主导因素的影响作用,系统绩效快速提升,当主导因素的影响作用达到一定的阈值时,农村基础教育信息化系统从一种无序状态向另一种有序的新状态转变,农村基础教育信息化系统将发生阶段性转变,由起步阶段跃迁到应用阶段。起步阶段成为应用阶段的发展基础,应用阶段成为起步阶段的升华,其他阶段的跃迁亦如此。不同的是在应用阶段主导因素为信息化基础设施与资源应用,在融合阶段主导因素为教育与信息技术深度融合,在变革阶段主导因素为信息化主体发展。

[1] 张建伟.教育信息化的系统框架[J].电化教育研究,2003,(1):9-13.

[2] 张际平.系统论与基础教育信息化应用推进[J].中国电化教育,2009,(3):24-28.

[3] Hatry P.Harry.How Effective are your Community Services? Procedures for Monitoring the Effectiveness of Municipal Service[M] .Washington, D.C.:Urban Institute,1977.

[4] Bernardin H J. Performance Appraisal Design, Development and Implementation[A].Ferris G.R, Rosen S.D. and Barnum D.T.Handbook of Human Resource Management[C]. Cambridge, MA:Blackwell, 1995.

[5] Katz D and Kahn R L. The Social Psychology of Organization[M ]. New York: Wiley, 1978.

[6] Campbell J P. Modeling the Performance Prediction Problem in a Population of Job [J].Personnel Psychology, 1990,(43):313-333.

[7] Motowildlo SJ, Borman WC, Schmit MJ. A Theory of Individual Difference in Task Performance and Contextual Performance[J].Human Performance, 1997,10(2):71-83.

[8] Organ D W. Organizational Citizen Ship Behavior: The Good Soldier Syndrome[M].Lexington, MA: Lexington Books,1988.

[9] 范柏乃.政府绩效评估与管理[M].上海:复旦大学出版社,2007.121.

[10] 萧鸣政.现代绩效考评技术及应用[M].北京:北京大学出版社,2007.56.

[11] 张喜艳,解月光.教育信息化绩效特征结构解析[J].中国电化教育,2011,(8):24-28.

[12] 黄润生.混沌及其应用[M].武汉:武汉大学出版社,2000.29.

解月光:博士,教授,博士生导师,学院书记,研究方向为教育信息化(xyg6367@126.com)。

张晓卉:在读博士,讲师,研究方向为教育信息化(zw_zxh2003@126.com)。

王海:在读博士,高级工程师,研究方向为信息技术教育、教育信息化(lucky_sir@qq.com)。

2014年12月8日

责任编辑:赵兴龙

Study on Performance and Developmental Stage of Informationalization of Rural Basic Education

Xie Yueguang1, Zhang Xiaohui2, Wang Hai2

(1. Software College, Northeast Normal University, Changchun Jilin 130000; 2.Faculty of Education, Northeast Normal University, Changchun Jilin 130000)

Education informationalization is one of the most important components of one nation’s informationalization. It is a system of various apspects and procedures. As part of the educational informationalization, informationalization of rural basic education can be considered as one of its sub-systems. This paper examines the developing process of informationalization from a systmetic perspective, recognizing it as a complex and open system, in which the level of the coordination of different components could directly influce its function and sustainable development. Firstly, the paper analyzes the structure and functions of the informationalization of rural basci eduction: five components and two functions. Secondly, the paper draws on the performance thoeries, elabrates on the connotation, structure and contents of evaluation, and anlalyzes the promoting factors of performance.Finally, based on the thorough analysis of the developmental features of informationalization of rural basic education, the paper proposes and explains its four developmental stages: emerging, applying, integrating and transforming. The features of transition from one stage to the next are also discussed in the paper.

ICT in Basic Education; Performance;Developmental Stage

G434

A

1006—9860(2015)01—0062—08

* 本文系全国教育科学“十一五”规划国家一般课题“农村基础教育信息化绩效评估体系构建及应用研究”(课题批准号:BCA100097)的研究成果。