让《石渠宝笈》告诉你乾隆帝心爱何物

张震

在《石渠宝笈》续编中,有数张乾隆帝钟爱的出自南宋四家之手的画作,然而,当时的不少文人正在推崇以米芾、黄公望等人的南宗山水,而有意抑制南宋院体画及北派山水的发展。此时的乾隆皇帝,尽管或多或少受到一些影响,但他仍在推重着受到部分人抵触的艺术风格。可见,乾隆皇帝在艺术上不仅涉猎之广,而且颇有独到的个人见解,更重要的是,他对艺术创作的包容性更是为许多人所不能媲及的。

一位爱画如痴的皇帝

话说乾隆皇帝生前有一本爱不离手的画册叫《名画荟珍》(此册的著录见《钦定秘殿珠林石渠宝笈续编石渠宝笈》七十八册)。这本《名画荟珍》是在乾隆二十四年(1764)完成,时间距离《石渠宝笈》初编编写完成已经有十多年了。当年,清宫内积累了许多名画,乾隆皇帝于是精选内府藏品,汇编成此册,共十二开(如下表),此册大部分已佚。(见表1)

在每一开的对幅,乾隆用其最喜爱的金粟纸题诗,并在画面上方另贴纸书画家小传。从著录可知,此册前附页有乾隆画像,并有乾隆行书《池上居诗》。在题签上,乾隆书:“名画荟珍甲申(1764)新春鉴定,无上神品。”在《名画荟珍》册的后副页,乾隆的题识阐明了此册汇集的缘由和经过:

内府《名画大观册》自王维至方方壶凡十二帧,帧间并有董其昌题识,为画禅室鉴藏。尝仿其意,颜室弃之。兹以余暇,偶阅《石渠宝笈》所未录旧画,及集古屏风闲者,颇尚有名人真迹,革其尤胜:唐则王维、周防。五代则黄筌,宋则苏轼、李公麟、李唐、马远,元则赵孟頫及其子雍及倪瓒、盛懋、曹知白十二人,笔意高浑,所作人物、山水、树石、花鸟,各臻妙境,信非后来赝鼎所能仿佛。夫名画流传,皆昔人精神所聚,况摩诘尺幅,更不啻吉光片羽。若听其混迹于清防杂俎间,风梳尘涴,久将湮没弗彰,非所以示鉴别也。爰裒辑成册,题日名画荟珍,一如大观册式装池什袭,幅系以诗,用志真赏。昔香光得王维《雪溪图》冠其册,已矜为稀世之宝,今仍得王迹为前茅,而其次幅乃周防,较彼犹多一唐人,不更为画禅上乘乎!绘事虽一技之末,至美既具,譬珠玉之辉山媚川,其真自不可掩,瞩览所及,虽微不遗甄录,则艺也而可通乎道矣。乾隆甲申(1764)新春画禅室御识。

从这批作品的题跋、题诗、鉴藏来看,乾隆皇帝很是看重此册。为什么呢?因为画册中有他自己的“小像”,一般留有“御容”的作品都是他的挚爱,如《名画大观册》、《快雪时晴帖》等。不仅如此,这还是他生平第一次在题跋中为画家书写传记,可谓史无前例。从这些方面,我们不难看出乾隆皇帝有多喜爱这本册页。

那些被皇帝宠爱的南宋画家们

位名叫王炳的宫廷画家,他奉命临仿了宫内收藏的《江山小景图》卷(现藏台北故宫博物院),此画受到乾隆帝的赏识。在乾隆内府的各个时期,南宋四家的作品直是内府临写的对象。乾隆临仿过不少南宋画家的作品,如李唐的《溪山清远图》(现藏台北故宫博物院)、马远的《水图》。这些被乾隆及宫廷画家临写的作品,有不少都被辑录到《石渠宝笈》中,而唐岱等临仿的李唐《寒谷先春图》,在乾隆退位后还被拿出来悬挂。(见表2)

乾隆有关南宋四家的题诗共计76次,著录收入104件作品,这在乾隆内府品题、著录古代画家中十分少见。当中被题跋次数最多的是李唐、马远以及夏硅。乾隆在李唐的《江山小景图》卷(图2)、李唐的《长夏江寺图》(图3)以及夏珪的《长江万里图》(图4)等作品中曾多次题跋,并被他题写上:“神品”二字。可见他很喜欢这类风格。乾隆称:“王履谓‘马夏之画麤而不失于俗,细而不流于媚,有远韵而无鄙格,证之亦复不爽。”(图5)这三位画家的册页不仅被选入《名画荟珍》,同时也出现其他乾隆汇集的画册中。乾隆还喜欢在传为李唐、马、夏的绘画上题引首和诗塘,把夏圭与董其昌列入南宗的范宽并论。

乾隆帝曾意外发现另一个“双胞胎”李唐《长夏江寺图》时,他反复辨识,最终定其为“无上妙品”,也续入《石渠宝笈》。“双胞胎”同时进入乾隆的“四品”,十分少见。由此我们可以了解到,乾隆并不认为院工所绘的画就是“院体画”,他对南宋院画家的推重和喜爱并不亚于南宗大家。

此外,乾隆对南宋院体绘画的欣赏,还表现在他喜欢师法南宋院体画家金廷标。在乾隆三十年以后,他在自己的三希堂书房张贴了一件金廷标所作的《挚笔图》。《石渠宝笈》续编著录金廷标作品33幅,《石渠宝笈》三编著录34幅,这在宫廷、词臣画家中是极少见的宠遇。与李唐、马、夏在绘画上有血脉关联的明代宫廷院画、浙派等受到了正统派的斥责,但没有受到乾隆帝的摒弃。乾隆还曾题过戴进、吴伟、张路、周臣的作品,内府也著录了他们的作品。

有一点值得留意的是,这本画册是乾隆仿照董其昌《名画大观册》的装裱,不晓得皇帝是否想与这位董大师比高低?!说到董其昌这个人,相信如果对中国美术史稍有了解的人,必定都耳闻此人。董其昌是何许人?董其昌是明代书画界位大名鼎鼎的人物,在中国绘画史上影响之巨大的“南北宗”学说就是他本人提起的。到了晚明及其以后,许多文人雅士深受他的文人画论的影响。简单而言,“南北宗”学说就是主张米芾、黄公望等人的“南宗山水”,贬低以李唐、马元、夏圭等人的“北派山水”以及南宋院体画。

乾隆内府也受到董其昌的影响,很推重南宗绘画。他在董其昌《仿关仝溪山雪霁图》卷题上个大大的“秀”字(图6)。在《名画荟珍》中,乾隆帝选取了五位元代画家:赵孟頫、赵雍、倪瓒、盛懋、曹知白的作品,元代画家的数量最多。从早年到晚年,他对《富春山居图》、《狮子林图》等南宗“名画”百题不厌,对张宗苍、董邦达等正统派传人的绘画也一直十分欣赏。但不可否认,他亦喜爱南宋院画。照常理讲,乾隆内府等人应当大力推重南宗绘画,又何故在他的这本画册中,却收入了李唐、马远等人的南宋院画作品?是他偶然兴致大发,混入了他们的作品?

独具一格的审美眼光

说乾隆接受了董其昌的“南北宗”论,似乎有些与事实不符。这时期,安岐收藏的大量南宗名画进入宫廷,不能不说是乾隆大量品赏南宗绘画、命名画禅室的个直接原因。

综观乾隆帝有关绘画的言论,他在谈到“南宗”或北宗时,没有任何褒南贬北之意。乾隆在重视南宗绘画和文人画的同时,也十分喜爱南宋院体绘画。在《名画荟珍》中,不仅有马夏等南宋院画山水作品,还有唐代宫廷人物画家周昉、五代花鸟画家黄筌的作品。说明时人有贬低院体的倾向,但自己却没有贬抑院体之意。乾隆肯定院体绘画的成就,说明他欣赏细笔绘画的精致、工细。

乾隆称赞《大观册》内范宽的《江山萧寺》“独自见雄浑”。在称赞李唐马夏的时候,乾隆经常谈到“雄浑”、“健雄”。乾隆把范宽视为可以与南宗始祖王维并列的人物。早年称赞唐岱“鼻祖摩诘追范宽”,对范宽风格的全景式山水散发出的雄壮之美,乾隆赞叹,“由来传北派,未觉让南宗”、“限于地气因殊风,北之巨擘华原翁”。皇帝重视北派山水也并不偶然。早在康熙时期,宫廷内就十分推重北派山水大家郭熙。清初北京地区的收藏家宋荦等,也基于地域的原因推重北派山水画。乾隆帝赞赏以董其昌为代表的“南宗”绘画的“秀”。乾隆喜欢“雄”,也喜欢“秀”,更喜欢“雄秀兼具”。乾隆称赞李唐、马夏绘画时,常常言日,“雄浑秀润无不备”,“神情自是清而远,骨格兼绕秀且雄”(图7),也就是他所认为的“秀雄并济”。

其实,轻视南宋院体画的人多是意指其笔墨问题,为何偏偏乾隆帝却拥有这般高的接受度?这要从满族画家高其佩说起。这位被誉为指头画派的创始人,其晚年在雍正宫廷任职画家。他的画风以雄放见长,如《指画庐山瀑布图》(图8)。而这幅画的收藏和题跋者正是尚未即帝位的弘历(乾隆皇帝)。

实际上,弘历年少时收藏高其佩的绘画与其当时的绘画“知音”唐岱的绘画同样多。同时,他还对高其佩的《双骏》图表示十分喜爱。他的这趣味,是在其青年时期深受他的二十叔允禧的影响。允禧赞赏画风相犷的傅雯,是高其佩指头画派的传人,也是乾隆初期内府欣赏的画家之,曾被外放任六品官员。满洲贵族对“雄放”指画的赞赏绝非偶然。乾隆的六叔允礼偏爱以指画描绘蜀道等雄迈险峻的风光,从其几首自题指画的诗歌来看,这也是种比较豪放的绘画。高其佩学习并十分推重正统派排斥的浙派绘画。“正统派”的传人十分清楚指画的审美趣味与正统派的对立。

而作为满族人,乾隆对指画雄放、爽快、淋漓风格的喜爱,应该是从小目渲耳染的结果。对弘历早年绘画趣味有重要影响的满族画家唐岱,尽管是正统画派的传人,但也充分赞赏李唐和马远的笔墨风格。所以,乾隆也能够欣赏南宋院体绘画的笔墨纵横、道劲奔放。乾隆绘画鉴藏的取向,与他的审美趣味关系紧密,也与其欣赏趣味的宽泛和包容性直接相关。

皇帝鉴画大有学问

按照今天不少研究者的说法,喜欢南宗绘画与喜欢南宋院画是对立的。18世纪后期到19世纪,不少士人更是对宋四家绘画甚至浙派绘画给予高度的赞赏,不仅肯定了马远,还指出浙派与南宋院画的关联,毫无贬抑之意,对南宋的李唐、马远、夏圭评价也颇为客观。尽管董其昌贬抑北宗、院体画的倾向十分明显。但晚年,他也对马远、夏珪的绘画表示出认可之意。

有些人或许会好奇:乾隆帝究竟有多懂画?事实上,他在当时可是有套颇为“科学”的品评法。在乾隆皇帝和词臣的题记中,经常提及“内府画谱”、“题画诗”。内府对画家和绘画的著录,都是基于广泛了解多种绘画典籍而来。乾隆帝在品题绘画时,也通常便优先引用正史,而不是画史。当他御笔为画家书写小传时,如《名画荟珍》、韩滉《五牛图》(图9)等,可是费好大番功夫,引用了不少史料。《明史》对董其昌文艺才能的高度赞赏,也是乾隆与词臣对董其昌鉴藏、绘画理论推重的原因之。

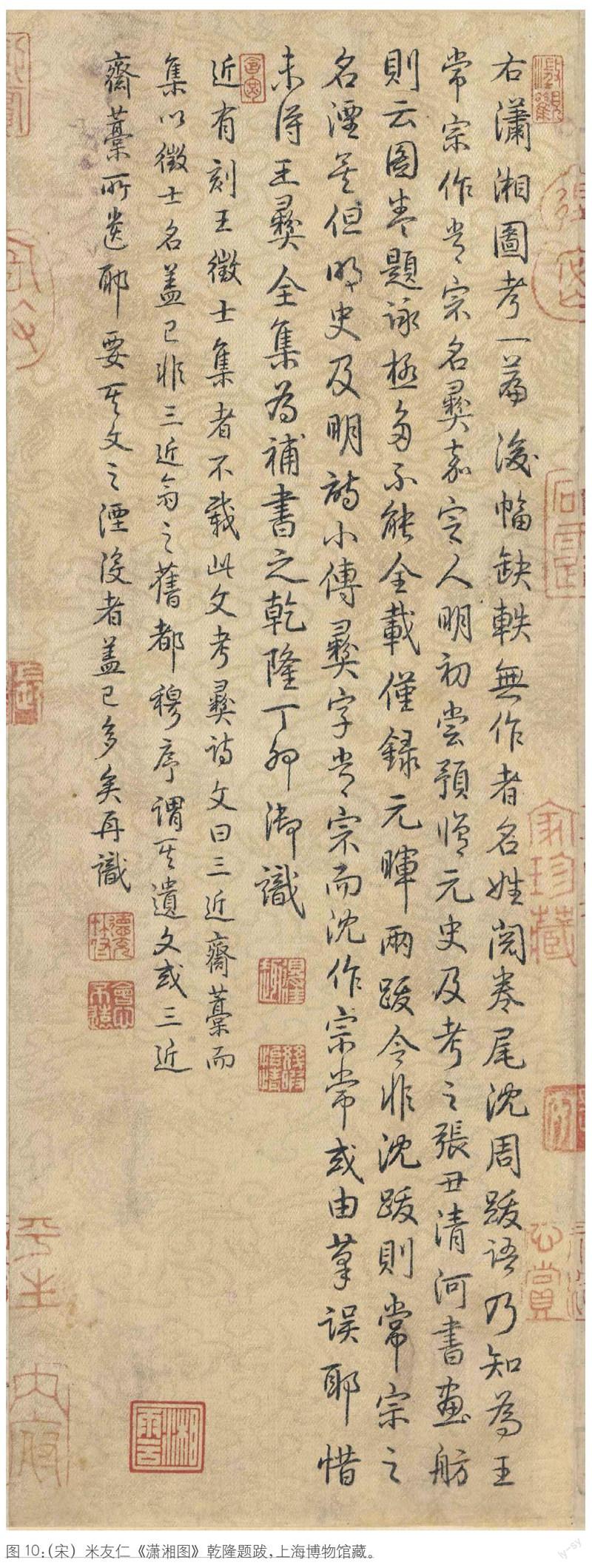

乾隆内府在品题绘画时,纠错的例子较少,如果发现明显的讹误时,便会结合史料和实物起,进行对比、分析,纠正错误。有次,乾隆在巡游山东时,他特地令人把《鹊华秋色图》从宫中取来与实景对比,认定了赵孟頫在图中颠倒了鹊山和华不注山位置的错误。米友仁的《潇湘图》(现藏上海博物馆)拖尾原有前人《潇湘图考》一文,无作者名姓,沈周跋语中提及此文为“王宗常作,宗常名彝”,而乾隆考《明史》及《明诗小传》,发现“彝,字常宗,而沈作宗常,或由笔误耶”(图10)。

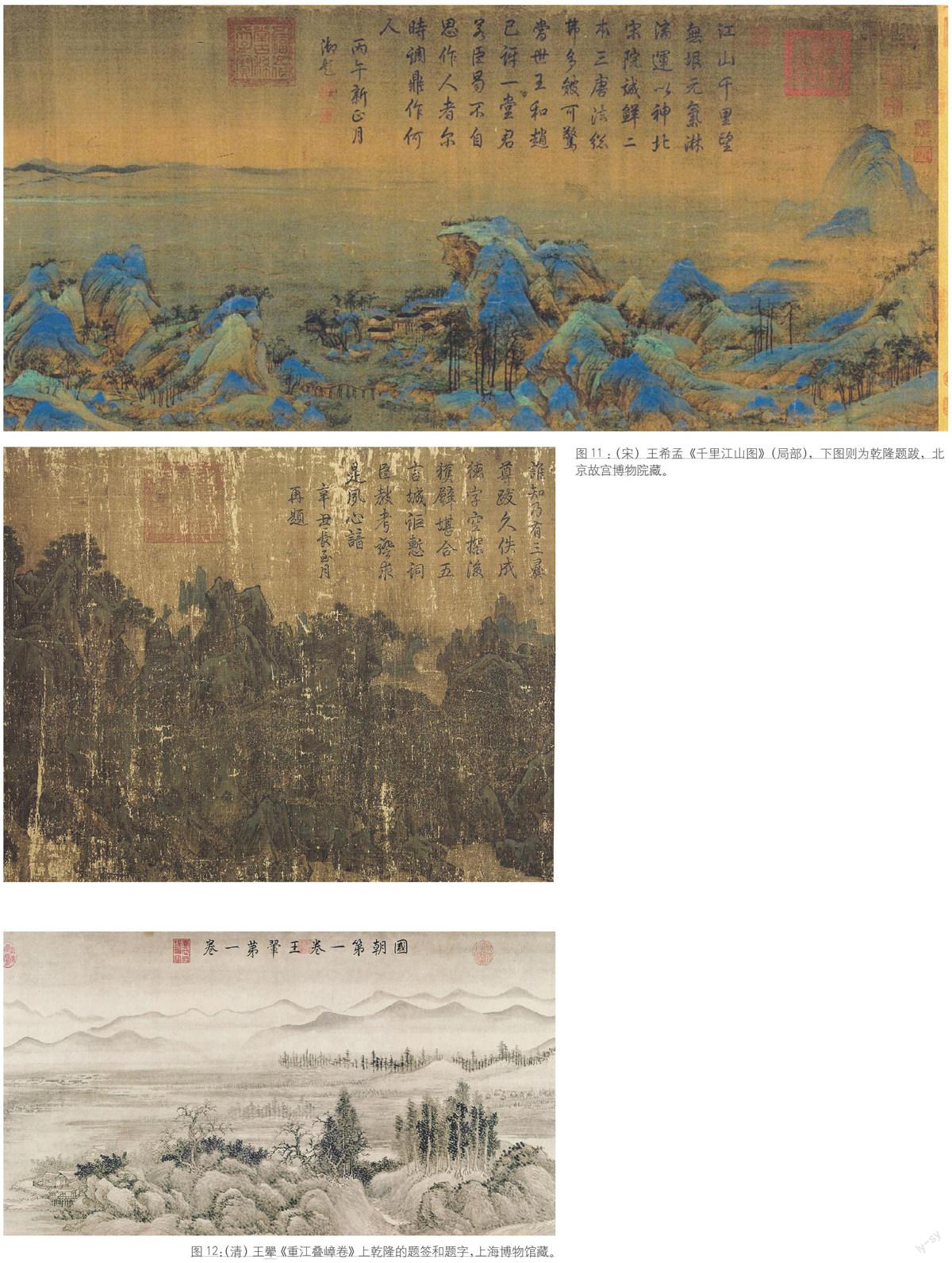

乾隆品画自有一大特色。通常情况下,他本人是不作主观的评述。例如,在题黄公望的《富春山居图》(子明本)时,他就分别引用了董其昌和张丑《清河书画舫》的结论。而且在不同的语境之下,他也会顺应对评价标准作调整。他称倪瓒的绘画“应居画禅最上乘”;称王希孟的《千里江山图》卷为“北宋院诚鲜二本”(图11);称王晕《重江叠嶂》是“国朝第一卷”(图12)。目前还没有看到他称某画家为“第一”。可以说,乾隆帝在题词时常根据情景而变化评论的角度,不偏执方。