全球气候治理新变化及中国的气候外交战略

李慧明

2009年哥本哈根气候会议之后的全球气候治理开始走向2020年的国际气候新协议谈判。2012年多哈气候会议标志着“三轨谈判”正式并轨。巴黎气候峰会在即,各谈判方博弈加剧,国际气候谈判格局发生了重大变化。作为世界第一大温室气体排放国家的中国如何回应国际气候格局的变化,是一个现实而紧迫的问题。

国际气候谈判进入攻坚期

2011年国际气候谈判经过坎昆会议缓冲和调整之后,终于在德班会议取得重大突破,就《京都议定书》(以下简称《议定书》)第二承诺期等重大问题上达成妥协,并建立“德班加强行动平台”(Durban Platform for Enhanced Action),制定了在2015年达成一个要求所有缔约方参与的具有法律约束力的气候协定路线图,拟订一项《联合国气候变化框架公约》(以下简称《公约》)之下对所有缔约方适用的议定书、另一法律文书或某种有法律约束力的议定结果,决定不迟于2015 年完成工作,以便在缔约方会议第21届会议上通过以上所指议定书、另一法律文书或某种有法律约束力的议定结果,并使之从2020年开始生效和付诸执行。全球气候治理从此走向了后德班时代。2012年《公约》缔约方第18届会议(COP18)暨《议定书》缔约方第8届会议(CMP8)在卡塔尔首都多哈召开,会议对《议定书》第二承诺期的实施(以《议定书》修正案的形式)做出了明确的规定,这是自2007年巴厘岛气候会议以来关于2012年后京都国际气候治理安排取得的重大突破和进展,标志着2005年发起的议定书特设工作组(AWG-KP)的谈判结束了。从整个国际气候谈判历程来看,多哈会议可以说是一个极其重要的转折点,它标志着自1990年联合国气候谈判启动以来,特别是自2005年议定书生效及2007年巴厘路线图以来的整个国际气候谈判进程告一段落,自此进入了一个关于2020年后国际气候治理体制安排的新阶段,并且已经通过“德班加强行动平台”特设工作组的设立,明确要在2015年达成一项全新的气候治理协议。多哈气候会议也标志着自德班气候会议以来存在的“三轨谈判”(《议定书》下特设工作组、《公约》下长期合作行动特设工作组和“德班平台”下特设工作组的谈判)正式并轨,国际社会走上了为在2015年达成一项新的气候治理协议而努力的道路上,国际气候谈判已经进入了一个攻坚期和深水期。经过2013年华沙气候会议和2014年利马气候会议,国际气候谈判为2015年在巴黎达成一份新的要求所有缔约方都参与的国际气候协议提供了充分的政治准备和动员,特别是2014年9月联合国秘书长潘基文邀请来自世界各国、商业金融界、非政府组织等领导人在联合国总部召开了联合国气候峰会,为2015年巴黎气候会议进行积极动员。在这种形势下,已经是世界第一大温室气体排放国家的中国必将面临更大的国际压力,同时,中国国内经济社会发展的资源环境压力也在加大。

全球气候治理的新变化

自1990年联合国气候变化谈判以来,国际气候谈判事实上以“共同但有区别的责任”及“基于各自能力”的原则为基础,主要围绕着两大议题展开:一是发达国家率先量化减排,到底如何减少温室气体排放;二是发展中国家不承担量化减排的义务,并要求发达国家帮助发展中国家提升解决环境的能力(资金支持和技术支持)。因此,以南北划线,围绕发达国家与发展中国家之间责任与义务的划分,国际气候谈判形成了一个最为显著的特征,那就是所谓的“南北格局”。以这种格局为基础,国际社会达成了《联合国气候变化框架公约》和《京都议定书》关于发达国家与发展中国家在应对气候变化问题上“共同但有区别的责任”。2005 年《议定书》正式生效,自同年召开的蒙特利尔气候会议以来,国际气候谈判模式主要是在“框架公约下”和《议定书》下的“双轨制”谈判。2011年在南非德班气候会议上,由于“德班加强行动平台”的建立,国际气候谈判事实上又出现了围绕达成2020年后的全球气候治理国际协议的谈判(规定要在2015年完成谈判),国际气候谈判出现了“三轨制”谈判格局。2012年多哈气候会议终结了“框架公约下”和《议定书》下的“双轨制”谈判,国际气候谈判并为单轨,全力准备在2015年达成关于2020年正式实施的所有经济体都要参加的国际气候协议。在这种形势下,国际气候谈判格局发生了重大变化。

第一,《议定书》第二承诺期尽管在发展中国家和欧盟的坚持下得以确立和保留,但其对于全球气候治理而言的实质性价值已大打折扣。多哈会议一个最大的成果是各方就执行《议定书》第二承诺期达成了一致。但是加拿大、日本、新西兰及俄罗斯已明确表示不参加《议定书》第二承诺期。加入第二承诺期的国家的排放总量只占全球二氧化碳排放量的15%,而不再在法律意义上做出减排承诺的国家,其排放总量约占全球的45%。

第二,围绕“德班加强行动平台”下的谈判如何解读和遵守“共同但有区别的责任”原则的争论与博弈,以发达国家和发展中国家为区别的“南北格局”将会分化与重组。“德班加强行动平台”确立的谈判授权要求就2020 年后的适用于所有缔约方的“议定书”、“其他法律文书”或“经同意的具有法律效力的成果”进行谈判,在这一授权下的减排责任与义务将以何种标准界定,“共同”以及“相区别”的责任怎样划线?这种情势下,面对国际舆论和国际道义,以发达国家与发展中国家划线的“南北格局”必定开始动摇。

第三,欧盟、“基础四国”与美国以及没有参加《京都议定书》第二承诺期的国家之间力量对比以及以此形成的国际气候政治格局将会发生重大变化。欧盟深陷欧债危机,经济发展受到影响,而且其温室气体排放量占全球的比例也在下降,其影响力受到削弱;“基础四国”的整体经济实力以及温室气体排放量都在上升,但国家战略的主要着力点仍然在发展问题上;美国为首的伞形国家集团没有参加《京都议定书》第二承诺期,对于京都机制持消极态度,试图在新的国际气候协议中按照它们的偏好重新确立新的游戏规则。国际气候谈判格局呈现更加复杂的局势。

第四,发展中国家内部由于经济发展以及温室气体排放量的变化而趋于分化。围绕2020年后的国际减排任务和保持全球温升不超过工业革命前2℃的目标,受全球气候变化影响最严重的小岛国和欠发达国家将要求“排放大国”承担相应的减排义务。“基础四国”与“小岛国联盟”以及其余欠发达国家之间面对全球气候治理的紧迫责任如何协调它们之间的矛盾与分歧?发展中国家仍然需要继续维护它们的团结和一致,但与此同时,作为正在崛起的新兴经济体,“基础四国”必须加大发展理念和方式的调整,在与“小岛国联盟”以及其余欠发达国家共同向发达国家在资金支持和技术转让方面施加压力的同时,必须做出自己在减排方面的重大贡献,在资金支持和技术转让方面与欠发达国家进行更加积极的合作。

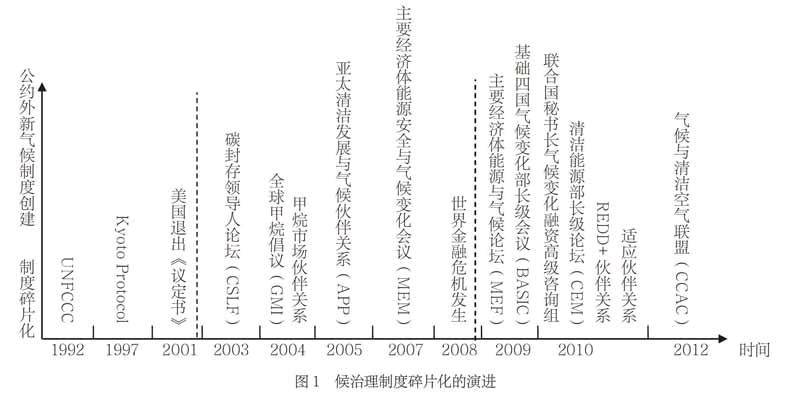

第五,全球气候治理制度碎片化趋势加剧,《公约》外应对气候变化机制的空前活跃和蓬勃发展(见图1)。联合国框架下的气候谈判进展缓慢,效果不佳,有些学者鉴于联合国进程下“多边主义”(multilateralism)的低效而提出替代选择“包容性微边主义”(inclusive minilateralism)。也有学者提出了一种“支撑板块”(building blocks)模式以取代效果不佳的“全球协定”(global deal)战略。不同治理主体开展了双边、多边等多形式的气候合作,《公约》外气候治理机制趋于活跃,由此,全球气候治理体系出现了一个超越联合国框架下多边主义的新特点,例如治理主体的多元化,治理结构的多层次化,议题的分散化与碎片化等。

中国在全球气候治理中的

国际责任、利益诉求与气候外交战略

处于转变发展方式、调整产业结构的关键时期的中国面临日益加大的国内经济转型与国际减排压力大增的双重压力,战略选择空间正在日趋缩小。李克强总理在2013年初的答记者问时强调打造中国经济的升级版,事实上也就是要大力转变发展理念和发展方式,提升经济质量而不再单纯追求经济总量的扩张。为此,中国必须全面认识全球气候治理的发展态势以及自身在其中的身份定位,认清全球低碳经济的发展潮流,既能有效应对国内发展面临日益增加的资源环境压力,也能有效缓解国际上的“中国环境威胁论”,为全球气候治理做出应有的贡献。所有这些归结到一点,那就是中国必须走绿色发展的道路,在全球绿色发展中起到真正的引领作用。在中国已经是温室气体排放的第一大国而且还在持续增长的形势下,全球气候治理中面临的最主要国际责任就是控制温室气体排放,甚至在适当的时机下开始承担减排义务,这是维护全人类利益的职责所在。中国在全球气候治理中的利益诉求可以概括为以下六点:保持经济持续快速发展,这是作为最大发展中国家的身份以及人民群众改善物质文化生活的诉求所决定的,也是保障国家稳定和国力增长所需要的;维护国家主权独立完整,这是中国作为从一个半殖民地半封建社会独立以来十分珍视的一点,无论是国家发展道路与发展战略的选择,还是在全球气候治理中完成减排义务,虽然现实资源环境压力下可能再也无法“随心所欲”地选择发展模式(比如高排放模式日益不可取),国际环境制度的限制也在日益增加,主权可能不再刚性,但必须要求独立自主履行职责;承担减排任务,无论会付出多大代价,长远来看,减缓气候变化,“将大气中温室气体的浓度稳定在防止气候系统受到危险的人为干扰的水平上”(《公约》第二条)都是符合中国根本利益的战略要求;积极参与气候制度构建,增强话语权,维护发展中国家的团结,树立良好的国家形象,这是中国的国际利益所在;争取发达国家的资金技术支持,这不但是有效应对气候变化的需要,也是实现经济社会可持续发展的需要;赶上低碳经济的潮流,最终实现引领和占据主导地位,这是中国长远利益诉求和战略性追求。客观分析,这些利益诉求之间有些是相互冲突的。而协调和解决身份冲突与利益冲突的唯一战略路径就是以绿色发展方式,走低碳经济道路。

第一,坚持联合国气候体系在全球气候治理中主导地位的同时,选择性地介入《公约》外气候治理制度。全球气候治理正在形成基欧汉(Robert O. Keohane)和维克多(David G. Victor)所谓的“管理气候变化的体制复合体”(regime complex for managing climate change)。多层面、多领域、多行为体复合形成的一个治理体系框架已经日渐显现。但联合国框架下的国际气候制度依然是最具有合法性和权威性的治理制度,主权国家依然是全球气候治理的主要单元和载体。因此,中国应该坚持联合国气候治理制度的主导地位,但与此同时,有选择性地加入一些公约外治理制度,有效协调二者之间的关系,使其产生合力,向着全球气候治理的终极目标发展。在已经建立的12个《公约》外气候治理机制中,中国已经加入了9个,而且已经发挥了积极的作用,但是,在这些机制中除了基础四国气候变化部长级会议之外,中国的作用还不是非常突出,还需要进一步发挥积极的建设性作用。比如,在清洁能源部长级论坛的各项活动中只参与了4项,只有1项发挥了领导作用,而印度参与了6项且有2项发挥了领导作用,巴西虽然也只参与了4项,但有2项发挥了领导作用,南非参与了8项,美国参与了11项而在其中8项发挥了领导作用。

第二,坚持发展中国家身份和利益诉求,但面对一些极端脆弱性国家(比如发展中小岛国)的生存性诉求,应该积极回应,与它们团结一道要求发达国家切实提高资金和技术支持的同时,也要尽力做出自己的贡献。发展中国家身份是当前国家的切实现状,要让国际社会看清一个复杂中国的真实情况,但同时,也必须正视温室气体排放持续高速增长的严峻现实,履行第一大排放国应尽的责任和义务。

第三,坚持节能减排,适时承担减排义务,倒逼中国经济结构的战略性调整与转型。经济社会发展一段时期内的结构性路径依赖可能使中国的产业结构调整面临巨大困境,也会由于部分产业的“锁定”状态而使经济转型面临巨大阻力,所以必须加强节能减排的政策引导,给市场发出异常清晰的信号和导向,引导投资者向绿色行业倾斜,哪怕牺牲短期经济利益也要坚定发展方向。适时做出承担减排义务不仅仅是缓减国际社会的压力,更为重要的是把中国经济社会的发展方向真正转向可持续发展,倒逼经济结构的战略性调整与转型走向成功。

第四,坚持国际环保合作,发展出一条多渠道、多层面、多主体的国际合作之路,积极争取发达国家的政策和技术支持。国际合作是应对生态环境挑战的有效途径,尤其是在全球气候变化领域,各国也有加强合作的政治意愿。在这方面,中国除了积极发挥政府之间的高层官方合作之外,应该充分发挥多渠道、多层面、多主体的国际合作,积极推动非政府组织、企业、民间团体甚至个人的作用,鼓励行业以及跨行业之间的国际合作,以市场机制带动国际环保合作,形成一种政府、企业与市场之间的良性互动,利用多渠道的环境政策和技术的国际扩散机制,广开学习通道,融入国际气候政治中的良性“扩散-学习”网络。

第五,坚持走绿色发展道路,以绿色经济引领世界潮流,以绿色文明为中华民族伟大复兴的中国梦打好绿色基底,实现绿色中国梦所追求的美丽中国,也为世界文明的可持续发展做出贡献。中国梦是多彩的,绿色应该是其浓重的底色与基础,只有绿色中国梦才是可持续的。绿色发展,走向低碳经济,走可持续发展的道路已经成为全球性共识。目前,欧盟、日本和美国等发达国家正在进行深刻的经济结构调整,把低碳能源技术作为核心竞争力进行打造,试图抢占未来低碳经济的高地。中国必须要有着眼未来和投资未来的大战略,未雨绸缪,以绿色发展整合当前的身份冲突与利益冲突,以绿色发展树立国家形象,以绿色发展为人类文明的发展做出中华民族的贡献。

(作者系济南大学政治与公共管理学院副教授)

责任编辑:黄 杰