医与教,大道相通

——华菁学堂老师和家长的故事

本刊记者_周春伦 杨军 江苏苏州报道

医与教,大道相通

——华菁学堂老师和家长的故事

本刊记者_周春伦 杨军 江苏苏州报道

黄老师:做教育是一份自我修行

“每一个孩子都是先天具足的,生命的土壤里有各类种子,什么样的种子能最终发芽成长,关键在于遇到什么样的外缘,好种子的生发需要善缘来助力。”

时间大约在早上八点半,有孩子开始陆陆续续出现在华菁学堂的门口。

黄云霞老师身着一件藕粉色中式长衫,立于大门内侧。师生见面,双手合抱于胸前,相互行礼问好,有陪同而来的家长,大家也互相鞠躬致意。

有别于传统印象里江南女子的婉约,黄云霞更有种北方女子的豪气,说话做事干脆利落,这是记者对她的第一印象。

初到华菁,我们就对方老师表达了在学堂完整呆上一天的愿望,从孩子早晨的入学开始,一直到离校,想借此对学堂生活有一个全面认知。

自2013年起,华菁教育办有正德和明德两个全日制班级。正德班3人,孩子年龄在3到5岁,相当于学制内的学前班;明德班7人,孩子年龄在6到9岁。黄云霞是明德班日常里的主要负责老师。我们在的这一天,班里的大部分课程内容都由她来承担。非教育专业出生的她,在教学及学生事务处理过程中的游刃有余让记者颇为惊叹。初见面时,方老师对她的介绍还在耳边:黄老师是南京中医药大学的高材生。一个疑问应运而生:从中医到教师,她到底经历了一个怎样的过程?

从中医到教师

儿时,黄云霞的确在心里做过教师梦,但这种初心在高二时就被她主动舍弃了。

那一年,她的母亲身体严重抱恙,鼻血流到止不住的程度,经过多次治疗,也没能完全康复,治疗的结果通常只能维持一段时间。这把她吓坏了。在她已有的十多年人生经历里,由于自身和亲人都还算健康,对医院、医生并没有任何概念。当时,她就想,要不我不当老师了,还是学医吧。

高考结束,未经过多思考,黄云霞毅然填报了离家较近的南京中医药大学。当时,与之并立的还有南京医科大学。填报之前,她闻得一些风声,说这两所学校的学生相互之间对立情绪很严重。她不以为然:同样是学医,有什么可对立的?

进入学校之后,一切都在懵懂中行进。第一堂课,是中医基础理论,她记得特别清晰,上课地点在一个大教室里,周围没有窗户,幻灯片泛着白光,就在这发白的灯光笼罩下,老师开始讲中医里的“气”。黄云霞的第一感觉是“有点玄”。课程继续深入之后,就讲气的作用,讲五行。再后来,西医的内容也开始进入课堂,讲生理,讲病理。她始终保留着一贯的好学生作风,将自己认为的重要的知识点一一记下,却未做过多分辨,并没有意识到这是两个完全不同的体系,只是隐约觉得有些混乱。

第一次对中医的尴尬境地有所感受是在医院见习的时候。有一天,王长松医生兼师长用半说笑的语气对她说,小黄,那个谁谁已经叛变中医了。为什么用“叛变”两个字?黄云霞心里一惊。王老师说,他现在给病人治病,已经完全走西医的套路了。

后来,黄云霞到了另外一家中医院实习,实习经历进一步加强了她见习时感受。传统中医讲究望闻问切,但在医院,这些均可以是辅助性手段,每个医院都有一系列的规章制度来规范医生的施治行为,医生做出的每一项诊断都必须有相应的诊断依据,比如有B超图、血相依据等。如何用药也有规定,基本上是西医模式。

王长松老师给她讲过一个自己的亲身经历:研究生毕业之后,他在郑州的一家医院坐诊,当时,一个小孩尿血,在医院挂多次水,用了很多药也不见好。他看了之后,很惊讶,这不是很简单吗?用中药大小蓟呀。于是他自作主张给他开了药,两副下来,孩子就病好出院了。但王长松却因为这件事受到了批评,因为他的用药是不符合医院规定的。

黄云霞深感于医院环境的狭迫,毕业之后,她选择了直接进入高校,成为一名教师。尽管如此,她心里疑惑日益深,学医这么些年,自己始终处于纸上谈兵的状态,更可悲的是,在大环境之下,她对中医的信心从未真正建立。真正的好中医有多少?中医治病到底能走到什么程度?可能,对大多数中医学子来说,建立信心是第一步,也是至关重要的一步。迈不过这个坎,何谈深入?刘力红先生是扶阳中医的倡导者,在他的著作《思考中医》里,可以说,大部分的篇幅只有一个目的:树立人们对中医的正确认识,从而找回对中医的自信。

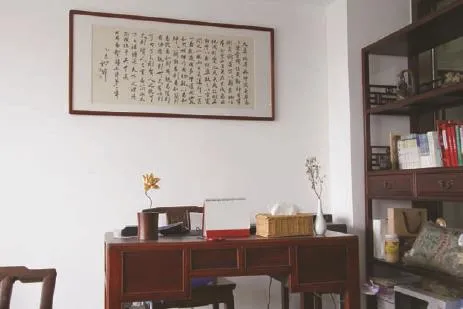

这本书,是王长松老师在2009年推荐给黄云霞的。也恰好是2009年,黄云霞辞去了在高校的职务,来到方荣才老师的华菁教育任教周末班。她又将这本书推荐给了方荣才。记者采访方老师的时候,他的桌子上还摆放着它,明显的折痕提醒着阅读者读书的进度。他说,他已经看过四遍了,与自己所研究的《易经》融会贯通,也开始学会用一些简单的方法为自己诊断,调养身心。

修为善缘

但中医内容在华菁并没有成为独立的课程,只是在日常教学生活中巧妙穿插。

黄云霞会结合节气,告诉孩子们哪些东西可以吃,哪些东西要少吃。刚跑完步应该怎样做,发烧了要怎样处理。她也给孩子们简单地讲一些艾灸、针刺、穴位按摩、拍打的小常识。长此以往,有的孩子胃不太舒服,会对黄老师说,要不要帮我扎一下足三里?今天失汗了,要不要帮我把大椎灸一下?孩子们会有这样的意识。

当初,引导黄云霞离开高校的直接动力,还是孩子。

做了母亲之后,一方面,她希望找一份能够兼顾家庭与孩子的工作,另一方面,她也开始思考孩子的教育问题。

和方老师的第一次见面,只是“聊一聊”。方老师没有立马表态,而是劝她不要仓促下决定,并给了她充足的时间思考。“如果你觉得我的做人,我所做的事,是值得你信任的,我们再长久共事。”这也是方老师的一贯态度,无论是对老师,还是对家长,他都这样讲。做教育是双方的相互选择,认同、接受、配合是前提,否则只是虚耗无意义。

佛家讲“因果”,具体说是“因缘果报”。有因有缘,才有果。在方老师这里,每一个孩子都是先天具足的,生命的土壤里有各类种子,什么样的种子能最终发芽成长,关键在于遇到什么样的外缘,好种子的生发需要善缘来助力,而老师、家长、周遭环境共同构成孩子的外缘。所以,成为孩子的善缘,是华菁的老师和家长们的共识。

这是一份漫长的修行,黄云霞选择接受挑战,她首先体会到的是对耐性的磨炼。

这天下午,是明德班的读书课,整堂课的内容只有一句话:“凡事要合理智,不可偏重感情。”课堂后半部分,黄老师从本班的一些日常小事入手,引导学生结合自己的体会,回想发生过的事情,哪一些是理智战胜了情感,哪些则是相反。于是,上午活动课上的小矛盾和小冲突,又通过孩子自己的口,还原在大家面前,不同的是,此时,当事的孩子已经从情绪化恢复理智,黄云霞巧妙地利用这个机会,让双方相互表达自己的想法,并倾听对方当时的感受。最后,通过演的方式,还原现场,让孩子尝试选择不同的方法来解决问题,当然,也收获了不同的效果。

华菁学堂是拒绝直接给孩子讲道理的,而是讲求一个“化”字,怎样将原本生硬的道理不露痕迹地“化”在孩子心里。

黄老师在给大家讲“路边的树为什么要砍掉一些树枝”

课后,黄老师笑着对记者说,情绪的调节,讲起来好像很轻松,但其实真的蛮难的。

初到华菁,黄云霞只负责周末班,一周见学生一次,因此可以有很长时间去调节自己,而全日制则是每天都要面对孩子,每天都有不同的状况出现,怎样去恰当地处理,这对她来说是一个磨砺,“所以最重要的还是自己,不是孩子们,是我们,这个比较重要。”

每周五,方老师会组织老师们开一次例会,意在让大家会回顾自己一周的工作、状态,及时内察内省。他时常勉励眼前的年轻人,要沉得下心,做任何事情,都要时间的积累,需要火候的,而不是过早地去表现。

方老师给家长讲《易经》,黄云霞也跟着学,她慢慢体会到传统文化内在的相通性。当她再给小孩子讲汉字的时候,就不再仅停留在字音字形上,比如“病”字,它还有更深层次的含义,她会从天干地支的角度来讲。方老师有句话:不懂《易经》,不会真正懂传统文化。黄云霞深以为然。学中医多年未曾找到的认同感和自信心,竟然在这里找到了,这是她没有想到的。

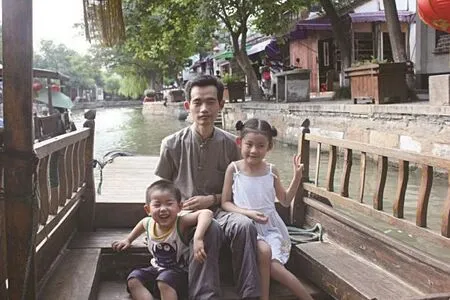

除了在学堂里的教师角色,生活中的黄云霞还有多重身份,她是父母的女儿,是丈夫的妻子,还是两个孩子的母亲。大女儿现如今8岁,在明德班,小女儿3岁,在正德班。方老师说,多年功夫下来,无论是黄老师自己还是她的家庭,都已经呈现出一种向上的气象。

正说着话,小女儿美美走过来拉住黄云霞的手,问她,妈妈,放学了,我们什么时候走呢?黄云霞温和回应:我和叔叔阿姨再说会儿话就走。眼前这个小小人儿似乎听懂了,转身跑开了。黄云霞回过头,满眼都是笑意:美美很懂事的。

景医生:“成己成人”,此乃医道

“济世活人并非简单地治愈疾病,而是通过治病教化病家学会做人之道,治人心。因此,医者首先要自己会做人,此所谓‘成己成人’,此乃医道。”

结缘中医

在旁人眼里,景天驰有两个身份,一个是中医,一个是华菁教育的家长。

按辈分,他是黄老师的师兄,同样出生于中医科班。不同的是,他选择了走一条不一样的路。2002年,大学毕业之后,景天驰直接进入中医院成了一名坐诊医师。

他与中医的缘分是从小结下的。景家非中医世家,却与中医有莫大渊源。其外祖父乃江苏省名中医、南京中医药大学教授孟景春,也是引领景天驰走进中医之门的第一人。母亲则自学成才,成为了农村里颇有名声的“赤脚医生”。在景天驰幼年时期的记忆当中,村里村外各类疑难杂症患者都上过自家的门,带回去的汤水草药也都收获了好疗效。

尤其令他印象深刻的有两类疾病,一类是西医的伤寒,他还记得,上小学时有好几个病人都是在医院疗效不好的情况下,偷偷从医院溜出来请母亲开中药吃,且很快好了。另一种病是甲亢,西医治疗药物的副作用极大,因此,有些病人特意从外地寻来,最终得到治愈。这些经历让幼年的他在心中生发出对中医的极大认同感——中医是可以看好病的,而且可以治愈很多西医没法治疗的疾病。因此,与很多同样学习中医的同学不一样,景天驰对中医的信心是与生俱来,不可动摇的。

但真正使他对中医的认识有一个质的升华的,是外祖父孟景春。

幼年时,景天驰与外祖父接触的机会并不多。自他记事起,外祖父已经在南京行医多年,整日忙于接待病人。每次回老家,名义上是探亲,主要任务还是看病。

直到进入大学之后,景天驰才得以经常往来于外祖父家,他们谈的最多的还是中医话题:中医治病的优势,中医的治病方法,中医的研究思路,方药经验,经典阐释等等。随着对外祖父的了解日益深入,他愈加感受到,中医的真正魅力不仅在治病,更在于施治的人。

年过九旬,孟景春老先生还坚持坐诊

儒医风范

孟景春1922年出生于江苏原沙洲县,幼年时父母双双早逝,青年时期立志于学医,于是,十八岁那年,孟景春正式拜入孟河医派名医汤礼门先生的门下。

那时候,中医行医不需要所谓的文凭和营业执照,而是遵循自然淘汰法。中医的名声全靠病人的口碑来建立。这种社会默认的制度虽然对医生来说没有保障,但可以从根本上保证医生的医术水平。因此,当时的老师都是临床大师,不管口才或者著书才能如何,临床疗效定是非常好的。

早年间,孟景春跟随汤师傅抄方,兼做些摊膏药、研中药、做纸拈之类的杂活,晚间上课和读书。从书本上学的知识也可以很快在临床上得到印证。由于勤奋好学且悟性极高,刚二十岁出头,就开始悬壶济世了。

经过不断学习和总结,孟景春的临床治疗效果逐渐显现,不但治疗了一些常见病,还治好了当地老中医治不好的疑难病,一时间小有名气,被当地百姓尊称为“孟先生”。也正因为如此,1955年,刚刚30出头的孟景春被选中成为江苏中医进修学校(现南京中医药大学)第一批学生,颇有点举孝廉的味道。同时期的,还有周仲瑛、孟澍江、陈亦人等人,后来,这批人也确实成了中医界的中坚力量甚至大师泰斗。直到现在,已90高龄的他回到乡里,乡邻们都还亲切地称呼他“孟先生”。

整个大四一年,景天驰都在跟着外祖父问诊,抄方。在这个过程中,他发现,外祖父对待病人不论贵贱贫富长幼妍蚩,一视同仁,问诊非常仔细。他的药方也特别简单,没有贵药、奇药,用到贵重药必然有充足的依据,一张中药方12味药左右,这个传统已经保持了几十年,没有为西医的实验研究改变过,也完全没有受到经济利益的影响。无论声名大小,挂号费一直被他刻意压到尽可能低,至今坚持不过40,没有办法再低了。家人劝他稍稍提高一些,既能体现自己的价值,也可以少看点病人,多休息休息。他则说,现在的中药比以前贵很多,他不希望再增加病人的负担。还举例说民国的章次公诊金甚至低于一般医生,所以说诊金并不能反映一个医生的真实水平。

2014年,92岁高龄的孟老将一生从医所得的70万元积蓄、17本存折尽数捐出,资助贫困学子。周围人一片哗然,在景天驰看来,这是情理之中的事,因为他太了解自己这位外祖父的金钱观和价值观。

在他眼里,外祖父的生活向来极其简朴,衣着朴素,不抽烟,不饮酒,不喝茶,不浪费一滴水,不杀生,以素食为主。对传统文化有一些研究,深受儒家思想影响,崇尚医者仁心。从医70年来,刚刚做医生时的习惯他依旧保持着,看病、读书、写作,缺一不可。

更触动景天驰的,是外祖父对中医从未动摇过的信心。50岁那年,孟老发现自己血压升高,眼睛近视度数不断加深,他自我分析病情之后认为是肝肾两虚,于是服用杞菊地黄丸和金匮肾气丸长达20年之久,后来血压一直很正常,视力也有所恢复。

71岁那年,孟老由于劳累后饮食不慎得了急性坏死性胰腺炎,经过西医手术抢救之后,体质非常虚弱。胰腺炎的病人是被要求严格禁食的,可是术后几天他就坚决要求喝米汤,医院不同意,他就偷偷地喝,后来病情不断好转,西医们觉得不可思议。孟老对景天驰讲,这叫“有胃气则生,无胃气则死”,米汤是最养胃的,脾胃功能恢复了,营养才会吸收,正气才会增强。

这位骨子里流着中医血的老人,以自己为证,完美诠释了什么是儒医风范。景天驰对中医的最初信仰,很大程度上来源于此。

医与教的困惑

然而,毕业工作一段时间之后,景天驰产生了和黄云霞同样的困惑。

中医和西医本应是互补的,但在现有的体制内,各大中医主任、专家,无论是临床诊病治病还是教导学生都是以西医为主,中医成了可有可无的陪衬。更不可思议的是,很多主任级医生在自己或家人生病后也会选择西医治疗。他甚至眼看着一位以医治肿瘤闻名的老中医教授在自己得肿瘤后,立即选择了西医的治疗,仅仅半年就去世了,短暂而痛苦。

每每坐诊,他也总能遇到病人提出对中医的质疑。景天驰失望,悲哀,甚至愤怒:也难怪老百姓不相信中医,连中医专家自己都不相信,更谈不上对中医有信仰。2005年最迷茫的时候,他甚至也怀疑过中医到底能不能治病,能不能治疗器质性疾病。找不到突破口,有一段时间,他一度想,是不是该放弃了。

与扶阳派中医相遇,偶然中有必然。由于现实因素制约,他没有离开体制,但刘力红先生的对中医的见解给了困顿中的他信心,尽管暂时没找到路,但他隐约觉得前方一定有路,而且是高明之路。

同时间里,还有一件事情在困扰着景医生,这件事与孩子有关。

他的大女儿已经到了上学的年龄,这让他不得不开始关注教育。这一关注却给他带来了忧虑,尤其是在女儿进入小学之后。

景医生扶阳医馆一角

甲午年丙寅月乙丑日,景天驰正式拜赵君先生为师

景医生和师傅一同拜访刘伯谷老先生(左一)

景医生内心对教育有一番设想,他认为,教育的本应该落在做人,是德和礼,知识技能是术,是末。然而,体制内教育所做的正好是舍本逐末的事。女儿所在的班级是五十多人的传统大班,面对这样的庞大集体,老师无法关注到每一个个体的成长,更不用谈德和礼的熏养。

正是出于对传统文化的信心,他让女儿入读了相关的周末班和暑期班。多数私塾受王财贵先生读经理论的影响颇深,女儿也因此背了很多经典,包括《论语》全本,大量古诗词等。但他发现,这些内容似乎仅仅是知识的存在,对女儿的习气和性格并没有产生丝毫影响。

私下里,他也结交了一些传统文化爱好者、佛学爱好者,同样的问题在于,大部分人只习得皮毛,或者知而不行,经典的内容并没有内化为生命的一部分。

景医生一直在寻找理想中的私塾,而不是学校,他特意强调,是真正用传统文化来教化孩子的私塾,重点在“化”。儿子出生以后,这个愿望尤其强烈。

2014年,景天驰毅然辞去了医院的职务,正式拜赵君先生为师,成为“郑钦安-卢铸之医学”入室弟子,开办起扶阳中医馆,立志学习弘扬扶阳医学,为中医正本清源。

医馆藏身于工业园区一栋居民住宅楼里,他执意不设广告,不做任何宣传,经历了一段煎熬考验,仅凭人与人之间口口相传,现如今,已有不少求医者从各地慕名而来。

景医生保持着每天接待二三十位病人的习惯,其余时间用来读书,写字,关心教育,偶尔到儿子所在的华菁教育找方老师聊聊天,每周末,他也会准时出现在方老师的《易经》课堂上。

与华菁相遇,被他看做是内因与外缘所结的果。

来华菁之前,景医生的儿子在传统幼儿园读大班,2014年,就在大班下学期开学的前一天,通过朋友介绍,景医生与方荣才老师相识,经过一番畅谈,凭着自己对传统文化的认知,他直觉,这里和以往接触的其他私塾都不一样。至于这种不一样具体做到了什么程度,需要在长时间的接触中去判断。

回到家以后,景医生征询过家人和孩子的意见后,将孩子送入了华菁全日制班试读。一个月之后,他将选择权交给了孩子,令他有些意外的是,孩子没有犹豫地选择了留在这里。

医理与教理共通

这天,得了些空闲,景医生比接孩子的时间提早了过来,照旧走入方老师办公室,与他闲聊一些近日的体会。他提起了那件令他感到疑惑的事情。

自从离开幼儿园之后,儿子再没有主动提起过以往的园内生活,这让经医生感到奇怪,以他对孩子性格的了解,不应该有这样的表现。儿子生性活泼机敏,爱搞怪,也因此被贴过“标签”,但却有很多女孩子愿意和他玩,他也交了很多朋友,平时走在街上,总有以往的同学主动给他打招呼,或者亲昵地拉他的手。但每当景医生问起他以往的事,或者提起哪个同学的妈妈今天过来看病了,他也总是淡淡的。这让景医生猜想,以往孩子在幼儿园的生活,可能并不是一段非常愉快的经历。

方老师沉吟了片刻:如果我们向圣人求教,圣人会说,反求诸己。这里的“己”是包括我们自己在内的构成孩子成长大环境的我们——家长和老师们。

在华菁的教学追求中,有这样三条内容包含在内:第一,不轻易地给孩子贴标签;第二,不轻易批评孩子;第三,不轻易给孩子讲道理。那么,如果两个孩子发生冲突,产生了情绪,作为老师该如何去处理?

方荣才认为,首要原则是接受情绪。他时常对老师们讲,作为人,我们都是需要获得宽慰的,老师首先要接受自己面对孩子的冲突时产生的情绪,然后再推己及人,接受孩子的情绪。

华菁教育不怕孩子出现问题,景医生认为这是符合孩子天性的。在这样的环境之中,孩子是被真正尊重的,心灵是自由的,从而会由内而外生发出一种喜悦感。所以,华菁教育谈教师的个人修行,谈家长的个人修行,谈教育如何落实在家庭。

而在中医术语里,治病无非两个方面,一个是扶正,一个是驱邪。中医更注重扶正,西医更注重驱邪。两者的差别在于,前者立足在自身,相当于教育中的“求诸己”,提高自身的正气(西医讲免疫力),则不惧邪气的侵扰。这也是景医生最终追随“扶阳”医派的原因。西医则更多是“驱邪”,扼杀病毒。因此,西医药物的更新速度很快,因为有应对新病毒的需求。景医生说,这样就把问题搞得很复杂。

接触的病人越多,景医生越发觉得,作为医生,为病人解决疾病只是一个小的方面。济世活人并非简单的治愈疾病,而是通过治病教化病家学会做人之道,治人心。因此,医者首先要自己会做人,此所谓“成己成人”,此乃医道。教育也是如此,表面上看,是教师、家长教育孩子,实际上,通过教育孩子这一个过程,首先成就了教师和家长自己。因此,无论是看病还是做教育,都是一种自我修行。

这一点很重要,景医生说,不是所有的问题都能用医疗手段解决。“空气污染问题,医生能解决吗?食品安全问题,医生能解决吗?而这些又恰恰是很多疾病的根源。”所以,无论是医还是教,治人心才是大道。

方荣才老师曾半玩笑地对人说起自己的规划:“我不追求这里有多少个学生,生存得多好,唯一的思考是:等到我80岁、90岁,能不能形成一支通晓天文地理、拥有良好修身齐家功夫的老师?如果有一批,那么我觉得,我们的圣贤文化就有一个师承了。这样,也许到第二辈人、第三辈人,会有所结果。”

或许,待到机缘成熟,景医生也会以一名教师的身份走进华菁教育的课堂。

王妈妈:经典是种在孩子心里的种子

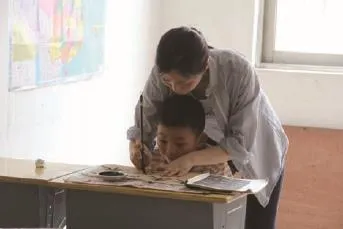

王妈妈是华菁教育的一名义工妈妈,记者到的这天,她正辅导明德班的孩子上写字课。无意间,我们从黄云霞老师口中得知,她还负责给正德班的孩子讲《黄帝内经》。

黄老师3岁的小女儿美美是正德班的三个孩子之一,上完课回到家中,她会兴致盎然地表演给妈妈看:她将自己想象成一粒西瓜种子,春天来了,万物生长,自己也发出嫩嫩的芽,在和风中慢慢长大……生动有趣。我们也由此对这位王妈妈心生好奇。

王妈妈是上海人,居住在苏州,女儿在华菁教育上周末班,她也由此接触到这里的老师、家长和孩子。方老师每周两小时的《易经》课,她一次不落。

方老师讲《易经》,主要从用的层面讲夫妇关系、讲养生、讲人如何顺应自然规律等等,自然而然会涉及中医内容。王妈妈也由此接触到《黄帝内经》,读的过程中,心有所感,有所体悟,因而生发出要将其带入课堂的念头。

作为一位有过来经验的妈妈,出于对幼小孩子天性的了解,她选择以一种更形象、更有趣的方式,将这些内容传递给孩子。

春温、夏热、秋凉、冬寒,是自然的四时之气。人作为天地之气化生的产物,与自然之气相通,生命活动离不开自然,因而也需随天地四时的变化调摄形神。《内经》有专门篇章论及于此。

于是,春天里,王妈妈带领孩子们读《素问》的“春三月”段落:“春三月,此谓发陈。天地俱生,万物以荣……”待读到朗朗上口的程度,她再分为三个层次来讲解。

第一个层次讲天地万物的变化,从种蒜头开始,她带领孩子们观察植物在春天里的生发之势,并以角色扮演的方式,让孩子用身体感知“萌发”的过程:一位孩子扮演太阳,其余孩子将自己自由想象为一粒躺在地里的种子,当“阳光”温暖地靠近自己,“种子”便生根,发芽,孩子们慢慢舒展身体,长高,长大。如同“过家家”的授课方式,深得孩子们喜爱;第二个层次讲人应该如何顺应自然选择有利于身心的行为,“早卧早起,被发缓形,广布于庭。”这与孩子们的日常生活习惯密切相关,王妈妈便结合华菁对孩子们的要求来讲:早起,叠被,读书,活动;第三个层次,“生而勿杀,予而勿夺,赏而勿罚。”面对幼小的孩子,王妈妈主要讲对生命的爱护,比如,春天里,鱼的肚子鼓鼓的,因为它感应了自然的生发之气,孕育了小宝宝,所以人也要顺应自然,生而勿杀。由此,将生命的概念带给他们。

王妈妈认为,通过这样的方式,既告诉孩子们朴素的自然、生活规律,又把古代经典的优美语句储存在他们的身体里,或许现在,他们并不能真正体会,比如有的孩子会问王妈妈,什么是“所谓发陈”,什么是“广布于庭”,但这就像埋在孩子们心里的种子,待到慢慢长大,不同年龄阶段,会有不同的体悟。

教育的本质是什么?通过教育,我们到底要培养孩子什么?王妈妈说,在女儿成长的头些年里,自己从来没有真正思考过。直到孩子上初中后,身上的一些问题开始显露,她才回过头来反思。

来华菁之后,女儿受方老师影响颇深。王妈妈开始察觉到孩子内心的微妙变化,比如当偶尔考试成绩不理想,她会解释,自己的妄念太多;当与父母意见不合发生争执时,她开始懂得尊重父母的意见,从父母的角度考虑问题。更触动王妈妈的是,她觉得现在可以跟女儿讲一些沉重的话题了,比如灾难,女儿不再像以前那样不屑一顾。方老师说,当孩子开始懂得从生命的角度去看待各类事件,就会生起仁慈之心。