基于文献计量和社会网络分析的教育信息化研究进展与展望

李艺 陈巧云

摘 要:教育信息化是近年来教育领域的一个研究热点。本研究以中国期刊全文数据库所收录的论文为对象,对1995-2012年间有关教育信息化研究论文的特征进行文献计量,从年发文数量、发表时间、期刊分布、核心作者群等维度进行了统计分析。对高频关键词进行社会网络分析,得出近年来我国教育信息化的研究热点和发展趋势。文章总结归纳近20年国内关于教育信息化的研究状况,以期为领域内进一步的研究和教育信息化发展提供参考。

关键词:教育信息化;文献计量;社会网络分析;研究现状

中图分类号:G434 文献标志码:A 文章编号:1673-8454(2014)18-0028-07

一、 引言

国际上,教育信息化的理念始于20世纪90年代美国的“国家信息基础设施”计划。作为社会信息化重要组成部分,教育信息化是教育现代化的重要标志,是构建现代教育的必要条件。我国从上世纪末就开始了轰轰烈烈的教育信息化建设。1989年,由国家教委正式颁布和实施的《国家教育管理信息系统总体规划纲要》,可谓是我国教育领域信息化革命的发端。2010年,国家发布的《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》,则成为未来一段时间我国教育改革的风向标,其在第十九章中对教育信息化进行了专门阐述,这体现了现阶段国家对教育信息化进一步发展的重视。上世纪末以来的20多年间教育领域几乎经历了一场完全的信息革命,学者们也在该方面开展了大量研究[1-5]。本文采用文献计量分析方法和社会网络分析法,对1995年至2012年之间国内期刊刊登的相关文献以研究视角进行分析,旨在通过揭示近年来教育信息化研究情况和发展趋势,为后续研究与实践的开展提供参考和展望。

二、 研究方法

1.数据来源

期刊论文作为研究的主要力量,反映着学术发展的最新动态。本研究针对教育信息化专题,选取中国知识资源总库(中国知网CNKI)为文献信息获取平台,以中国期刊全文数据库为数据源,以“教育信息化”为主题,于2013年3月实施检索,时间范围自1995年至2012年。为避免将不属于本研究范围的会议通知、征稿、广告以及与研究无关的内容放入其中,笔者对检索结果进行数据预处理,过滤掉无关内容,最后得到有效文献为2892篇。

2.方法和数据处理

文献计量是最为常见的科学研究及情报研究的方法之一,该方法源于对科技文献数量特征的研究利用文献计量学方法对某学科领域的论文进行定量分析,可以从特定的角度了解该学科领域研究发展水平与动向[6]。教育领域对此方法的应用主要集中在,采用文献计量法对移动学习、外语教育、信息技术与课程整合、德育教育、成人教育、终身教育等主题进行分析[7-12]。本研究选择从检索的期刊文献题录中分别提取题名、关键词、年份、作者、期刊名、基金项目、研究机构等字段,利用Excel2010和SPSS相关软件工具对文献的外部和内容特征进行统计分析,得到关于教育信息化研究论文的相关数据,旨在一定程度上反映出教育信息化领域的研究状况。

3.分析指标和内容

本研究主要使用的分析指标有如下几个,第一,年发文量:即统计各年度发表的以教育信息化作为研究主题的研究论文数量;第二,发文作者分析:从发文作者机构分布状况、核心作者情况等方面分析本主题作者群的状况;第三,期刊分布:分析刊登教育信息化主题研究论文的期刊分布情况;第四,机构分布:统计已发表的教育信息化相关论文作者所在机构分布状况;第五,基金项目论文:已发表的教育信息化相关论文获得各类基金资助的情况;第六,研究主题:探讨教育信息化领域已发表论文的主题分布状况。

三、 教育信息化研究文献统计结果与分析

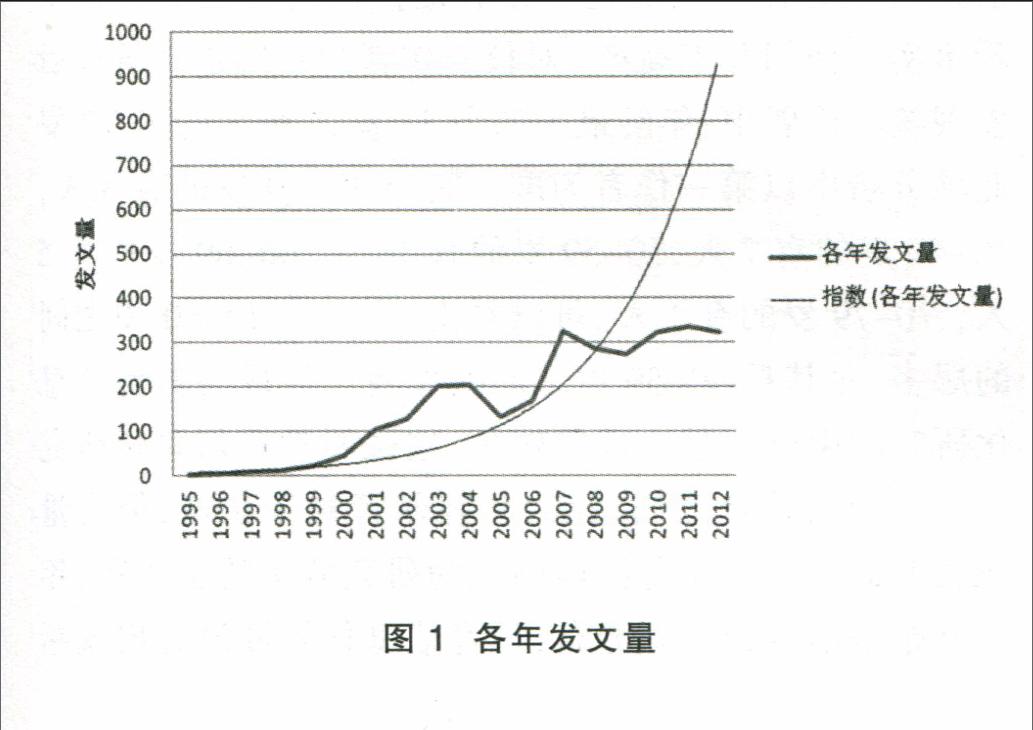

1.对教育信息化相关文献年代分布的统计分析

文献数量在一定时期内的增长和变化情况可以大致反映一个学科或专项研究领域的发展速度、阶段与态势。计量学研究先导普赖斯1949年提出的著名“普赖斯文献指数增长规律”,作为文献计量学的基本规律之一,其核心内容包括:科学文献有其自身的发展规律,没有任何理由怀疑任一正常的、不断增长的科学领域内的文献是呈指数增长状态的,在一个学科领域发展的初期,文献的数量往往处于较不稳定的增长阶段,但只要该学科进入发展期,其文献数量必然呈指数型增长,显现 “情报爆炸”的态势[13]。

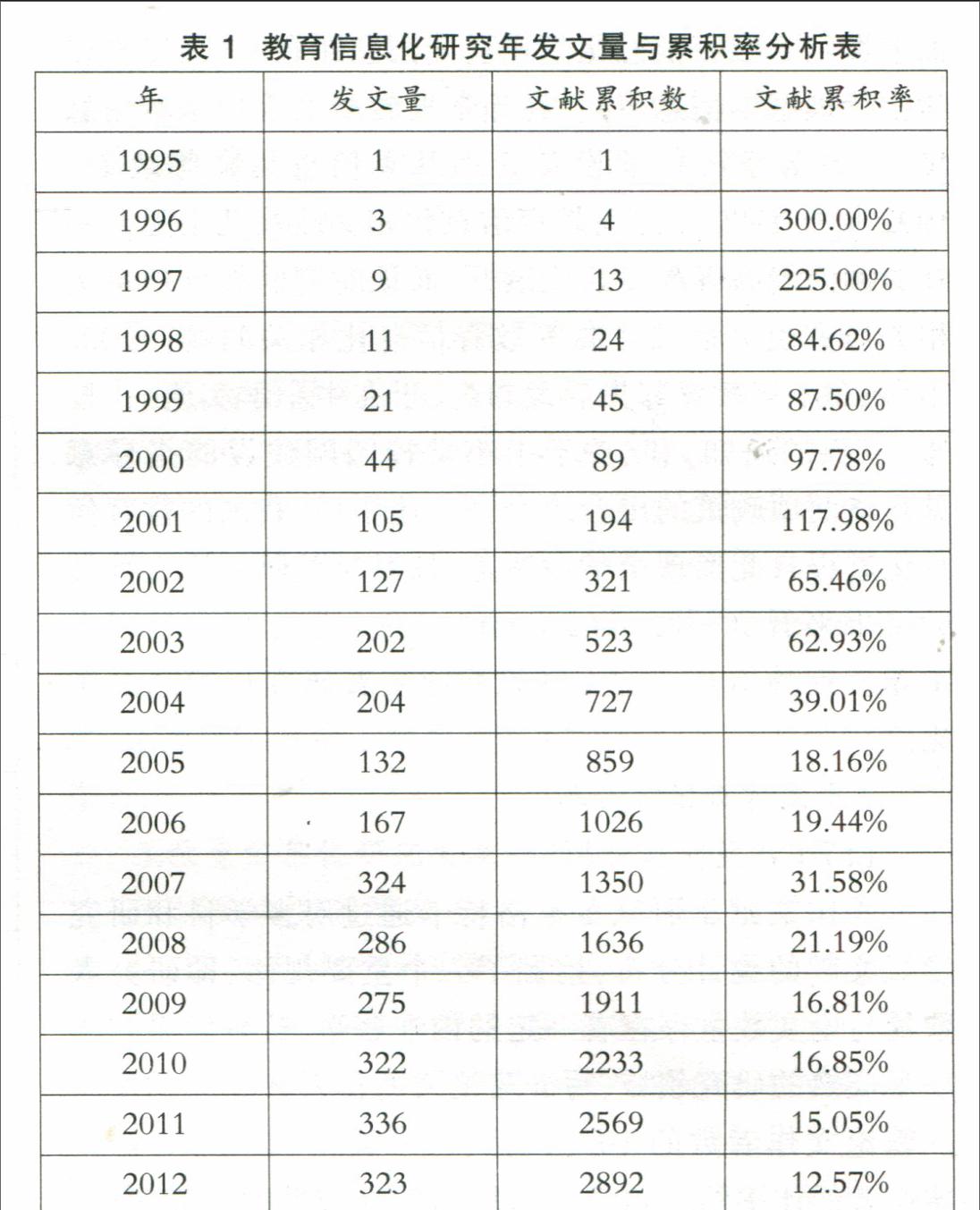

具体到“文献累积数”即当年及以往年度文献总量的简单累加,标志一定年度可以查阅到的相关文献数量,是总体研究规模是否庞大的重要指标;“文献累积率”是当年发表文献与上一年度文献累积数的比率,计算公式为:E= ni/Σni-1,是考察某一年度新增文献是否呈现爆发式发展并借此判断该领域研究热点是否形成的重要指标。两者均是对文献发展变化情况的总量分析。

笔者从“中国期刊全文数据库”中检索出关于教育信息化的有效文章为2892篇。表 1是1995-2012年该主题的发文量分布情况。从表1可以看出,我国从1995年开始对教育信息化进行研究,当年的年发文量仅1篇,总的来看,1995-2001年之间,教育信息化处于零散的和非系统化的研究阶段,而在随后的10多年里学界针对教育信息化的研究论文逐年增加,研究得到了快速发展,特别是在2007-2012这五年的发文章占总发文量的64%。具体到文献累积数和累积率来看,1995-2001年之间的文献累积率波动相当大,据此可以判断该时期为教育信息化领域研究的起步阶段。在2002-2006年间,年发表论文数量逐渐增加至200篇左右,这一时期文章累积率有一定的波动但幅度较之前一阶段要小许多,由此可将该时期定位为教育信息化研究的积累期,这时的积累不仅仅是文献数量的积累,还包括了研究深度和广度的拓展等。显著的改变发生在2007年以后,这一阶段年发表论文数量再次大幅增加,最高达336篇,且这一时期文献累积率都呈现较平稳的状态。结合“普赖斯文献指数增长规律”可以判断教育信息化研究自2007年进入成熟期,且延续至今,这期间教育信息化研究论文数量达到一个相对稳定的高位横向整理阶段,该研究方向已得到更多关注,研究热度持续稳定,发展更趋于成熟。从上述数据还可以看到教育信息化研究的发展跟国家政策措施的导向密切相关,有关政策的颁布推进了教育信息化的发展并对其发展进程起着指导作用,如上世纪末教育信息化建设初期国家颁布了《高等学校学生管理基本信息集》、《高等学校教职工管理基本信息集》、《高等学校仪器设备管理基本信息集》等政策, 1992年至1999年之间教育信息化相关政策几乎无一例外的都围绕高等教育阶段展开,而该时期的教育信息化相关研究也大多关注高等教育信息化相关问题。2000年和2001年教育部先后发布《关于在中小学实施“校校通”工程的通知》和《关于中小学校园网建设的指导意见》,该两项政策的出台改变了上述格局,我国的教育信息化进程自此实现全学段覆盖,从对相关研究论文统计的结果来看这一时期在学术论文发文量方面也呈现出了爆发性的增长,从文献累积数来看研究也渐趋系统化。

2.发文作者情况分析

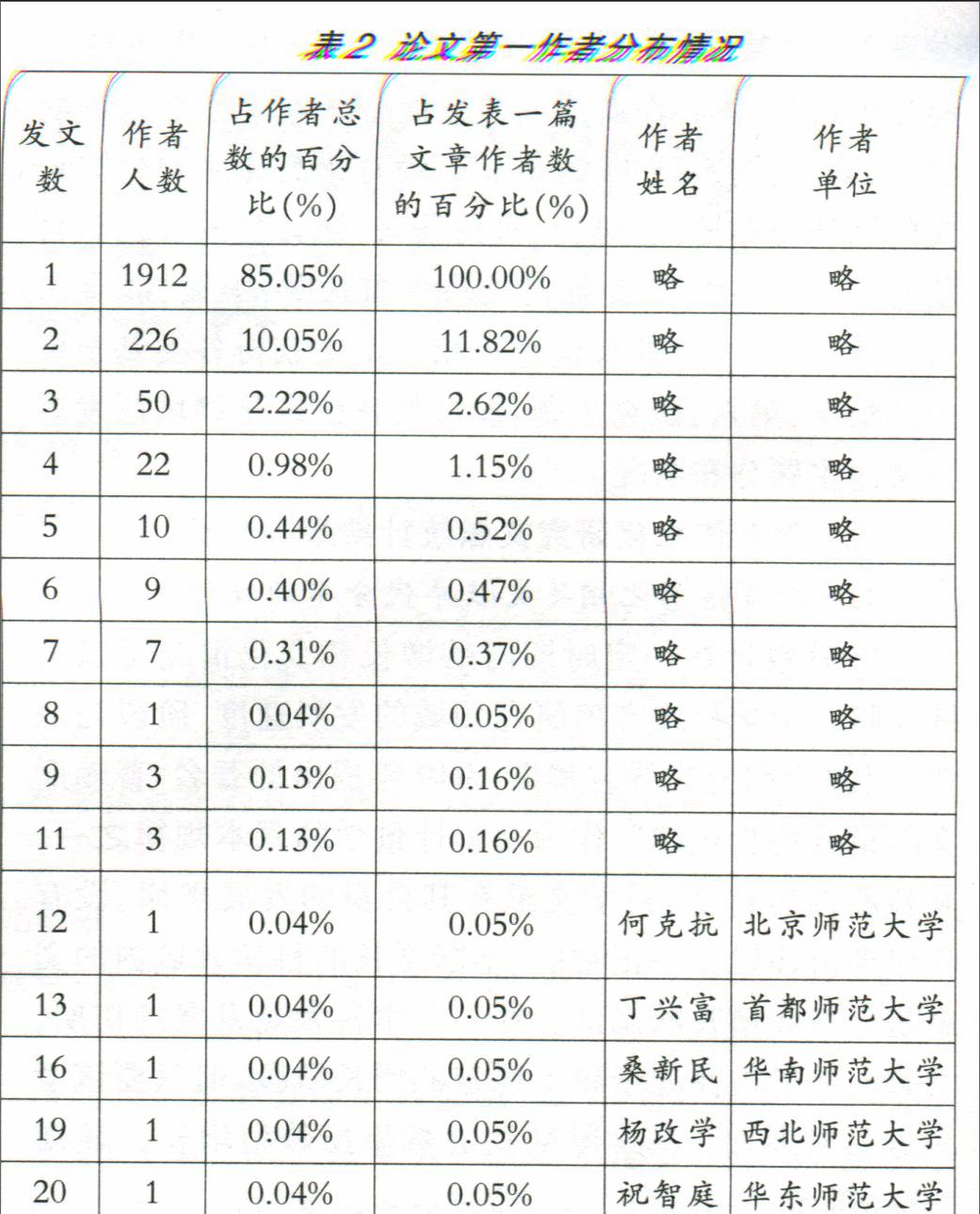

(1)作者发文量分析

美国文献学研究专家洛特卡通过对多学科和研究领域文献的统计分析,挖掘了一个重要规律,即研究者数量与论文数量存在着一定的内在联系,这种联系在于一个成熟的研究领域,写n篇论文的作者数目大约是写一篇论文作者数的1/n2,并且,写一篇论文的作者占全体作者的比率约为60%。也就是说,在成熟的研究领域,发表2-4篇论文的作者占发表1篇论文作者数量的25.00%、11.11%和6.25%。该规律即为当今文献计量学三大定律之一的“洛特卡定律”[14]。

本研究统计了检索到的 2892 篇关于教育信息化的论文共涉及作者 2248 人(根据洛特卡定律,每篇文献仅统计第一作者)。由表 2可以发现,只发表 1 篇论文的作者有 1912 位,占总第一作者人数的 85.05%,远远高于洛特卡定律的60%;而发表2-4篇文章的作者人数分别占发表1篇文章作者数的11.82%、2.62%、1.15%,则远远低于“洛特卡定律”中对应的数字。上述数据则说明,国内教育信息化研究还未形成一个较为成熟的作者队伍,瞬时作者现象的普遍存在,表明中心作者群仍处于形成阶段,还需要一段时间的培育。

(2)现有核心作者分析

根据普赖斯定律中有关核心作者的规定,核心作者中发表论文最少的论文数Nmin与发表论文最多的论文数Nmax存在以下关系:Nmin=0.749×Nmax1/2 [13]。而根据之前的统计,Nmax=20,代入上式后得出Nmin=3.35,也就是说,在教育信息化研究领域,发表论文在4篇及以上的作者可以称为核心作者。教育信息化研究者中,发表4篇及以上文章的作者共有60人,总计发表文章数量为389 篇,占总文章数量的13.45%。而文献计量学中得到公认的“普赖斯定律”认为,核心作者群体理应完成了该研究领域中50%以上的论文。因此,可以判定国内教育信息化研究领域的高产核心作者群尚在形成之中,该领域研究人员的研究持续性、学术贡献率都有待进一步提高,这一结果和上文使用“洛特卡定律”分析的结果一致。由于文献的核心作者群经常发挥着研究的导向作用,教育信息化领域的这一现状在一定程度上表明该领域的研究重点还需要进一步明晰。

根据从表3中统计的30位核心作者可以看到教育信息化的核心研究队伍主要是高等院校教育技术学科研究人员,该领域研究人员来源呈现较单一的态势,政府部门或民间机构人员在这一领域的研究甚少,既有的活跃研究者在此领域处于核心地位但通过发文比例来看事实上他们并不高产。对核心作者的年龄进行统计后发现核心作者中,年龄最小的为33岁, 最大的为 77岁此项分析中以第一作者为准。其中30-39岁的有3人,40-49岁的有7人,50-59岁的有14人,60-69岁的有 5人, 70-79岁的有1人。可以看出,作者在40-60 岁之间的居多,尤其是50-59岁之间的作者已经成为教育信息化研究的中坚力量。两端较少,这说明教育信息化研究队伍的年长作者逐渐退隐,年轻作者初步显现,但力量还较薄弱,中年作者群体则成为研究队伍的主力军,年龄分布基本符合正太分布,教育信息化领域没有出现断层现象。

(3)作者机构分布分析

著者机构是指作者所属的机构,本研究以第一作者所属机构进行元统计分析。这 2892 篇论文由 1117个机构完成(109篇未署机构名),其中发表 1 篇论文的有 775 个机构,发表 2 篇论文的有 139 个机构。借用普赖斯定律,核心发文机构的论文下限为:N=0.749×ηmax1/2,式中ηmax为高产发文机构的论文数,表中ηmax为 108 篇,故本研究 N 取邻近的最大整数 8 篇。由表可见,发文 8 篇及以上的 47 个机构共发表 1078 篇有关教育信息化的论文,占总篇数的37.28%,是教育信息化研究领域的核心发文机构。从表中可以明显看出,发文单位集中分布在高等学校,其他机构占据较小的比重。因此,表4首先表明教育信息化研究的主要力量来自高校,这一结果证实了高等学校作为科学研究的重要阵地,在教育信息化研究方面发挥着核心作用,同时这也意味着教育信息化研究论文来源机构性质单一的特点。此外,教育信息化研究的核心单位前10中有8所是师范大学,这表明师范大学是教育信息化研究的中坚力量,它们在本主题的研究处于国内领先地位。从核心单位的地区分布来看,我国教育信息化研究形成了北京、江苏、上海、甘肃、广东、湖北和吉林为主的七大学术高地,这些地区聚集了教育信息化研究成果丰产的院校及作者。

3.教育信息化研究文献期刊分布分析

英国知名文献学家B.C.Bradford提出的布拉德福定律,即:假如将科学期刊按其刊载某专门领域的论文数量,根据递减顺序排列起来,就能够在这些期刊中划分出载文量最大的核心区和包括着与核心区相等数量的随后几区,此时核心区与随后各区中所含的期刊数量之间的关系为1∶N∶N2 (N>0)[15]。统计结果显示,所有2892篇以教育信息化为主题的论文分别刊登在 263 个期刊上。从表5可以看出其中有 10 种期刊发文量在30篇以上,共载文 1975 篇,比例超过一半占文献总量的 68.3%,是教育信息化研究领域的重要阵地;此中,前3种期刊载文为1490篇,占文献总量的51.5%,说明它们是该领域最核心的期刊。表 5中带*号的是北京大学《中文核心期刊要目总览》中的核心期刊,其发文量占文献总量的 42.3%;带#号的是南京大学中文社会科学引文索引(Chinese Social Sciences Citation Index,缩写为CSSCI)来源期刊,发文量占文献总量的 27.8%。根据统计结果可以发现已发表的2892篇教育信息化主题的论文分别刊登在236本杂志上,这意味着我国近20年教育信息化研究的论文总体分布较分散,离散性大。但从表5可以看出,刊发本主题的核心期刊主要是教育技术类期刊,这表明教育信息化主要发文期刊呈现研究领域的集中态势,这在一定程度上显示出其局部的内聚特点。

4.基金分析

基金项目论文是由国家各级政府和社会团体等拨款资助的科研项目,在其研究过程中或项目完成时所发表的论文。基金论文的多少反映了论文的学术质量及国家对该课题的扶持力度[16]。由表 6可知,在检索出的 2892 篇文献中有624 篇为基金项目支持的论文(接近22%),国家级基金占 2.73%,无论是基金的数量、种类还是规模,都可以看到国家、省、市等各级各类部门对教育信息化予以了重视与支持,这与上文提及的国家相关政策的引导形成呼应。总体上,他们对教育信息化事业的发展起到了积极的促进作用。事实上,各级基金的支持也再次确认了教育信息化作为促进教育现代化手段的重要性。

5.社会网络分析

社会网络分析法是一种研究社会结构和社会关系的分析方法,适用于研究群体的人际关系与群体结构,经过几十年的发展已被广泛应用于社会学、情报学等领域的研究中,成为社会科学研究的一种新范式[17]。本研究采用社会网络分析法,从中心性分析的角度,可以分析和把握我国教育信息化研究的核心话题、当前研究热点以及可能的未来趋势。分析结果如图 2 所示。

采用Excel对各篇文章关键词进行统计,以关键词出现的频次不少于30为高频关键词,得到教育信息化领域高频词表(表7)。

从图2可以看出:第一,教育信息化、信息化建设、信息技术等处于网络的中心,这意味着它们与其他关键词同时出现在同一文献中的次数最多,可以说它们在教育信息化研究中处于核心地位。第二,校园网、基础教育现代化、信息素养等关键词是联系网络边缘与核心的桥梁,据此判断校园网建设、基础教育信息化等为当前较热门的研究主题。第三,数字化校园、信息技术与课程整合等居于网络边缘,尽管图2显示以上节点之间的联系较为松散,但它们通过中间节点与核心节点发生着联系。因此,可以认为,目前数字化校园、信息技术与课程整合、资源建设等成为新的研究热点,且它们可能是未来的发展方向。

四、 结论与讨论

本研究以CNKI期刊全文数据库中1995-2012年间有关教育信息化的论文为研究对象,采用文献计量法对论文的作者、年代分布等进行统计分析,对高频关键词进行社会网络分析,结合相关文献,主要结论如下:

1.教育信息化研究大致可以分为三个阶段:起步期(1995-2001年),该时期的教育信息化研究呈现零散性和非系统化的特征;积累期(2002-2006年),这一时期教育信息化研究文献数量持续增长,研究内容不断拓展;成熟期(2007年至今),这一时期发文量稳定,研究不断深化和成熟。

2.国内教育信息化研究还未形成一个较为成熟的作者队伍,瞬时作者现象普遍存在,高产核心作者群尚在形成之中,需要一段时间的培育。该领域研究人员的研究持续性、学术贡献率都有待进一步提高。

3.既有教育信息化的核心研究人员主要来自高等院校教育技术学科,来源较为单一,其他机构人员在这一领域的研究甚少。核心作者群年龄呈正态分布,研究人员没有出现断层现象。

4.教育信息化研究的主要力量来自高校,尤其是师范大学。从核心单位的地区分布来看,我国教育信息化研究形成了北京、江苏、上海、甘肃、广东、湖北和吉林为主的七大学术高地,这些地区聚集了教育信息化研究成果丰产的院校及作者。

5.国内近20年教育信息化研究的论文共2892篇分别刊登在263个期刊上。该主题论文总体分布较分散,离散性大。但刊发本主题文献的核心期刊主要是教育技术类期刊,这表明教育信息化主要发文期刊呈现研究领域的集中态势,这在一定程度上显示出其局部的内聚特点。

6.2892 篇文献中有624 篇为基金项目支持的论文,其中包括了各级各类基金项目,由此可以看到国家、省、市等有关部门对教育信息化给予了一定的重视与支持。

7.教育信息化、信息化建设、信息技术等在教育信息化研究中处于核心地位;校园网建设、基础教育信息化等为当前较热门的研究主题;数字化校园、信息技术与课程整合、资源建设等作为新出现的研究热点,可能是未来研究的发展方向。

综上所述,笔者认为我国的教育信息化研究应在以下几个方面做出改进:

首先,应加强对国外教育信息化状况的关注。笔者在对高频关键词进行梳理以及对相关文献进行分析的过程中,发现研究国际教育信息化的文章比重非常低。而为了使我国教育信息化研究成果更具有国际影响力,研究者应该加强国际交流与合作,在充分借鉴国际上的先进经验的基础上,力争取得更大的新进展,为我国教育信息化研究打开新的篇章。

其次,需培育核心作者群。根据相关统计分析可以看出,近20年来我国教育信息化研究已积累了丰富的研究成果,取得了较大的进步。从发文量看从 1995年的 1 篇直线增加至 2007年的 250篇,已度过了研究的起步期和积累期,进入到研究成熟期。但笔者也发现发表2-4篇文章的作者人数分别占发表1篇文章作者数的11.82%、2.62%、1.15%,发表4篇及以上的核心作者的发文数占总文章数量的13.45%,远远低于“洛特卡定律”中对应的数字,这些数据都表明该研究领域尚未形成研究教育信息化的核心作者群。

最后,需进一步完善教育信息化研究体系。根据高频关键词表和聚类的结果,发现国内教育信息化的相关研究主要围绕国内教育信息化的建设和应用展开,而相关理论的研究、教育信息化管理机制研究等较少。

这表明我国教育信息化的研究体系还有待完善,教育信息化相关专家、学者以及身处教育第一线的广大教育工作者应兼顾宏观和微观,继续完善相关研究。

参考文献:

[1]何克抗.学习“教育信息化十年发展规划”——对“信息技术与教育深度融合”的解读[J].中国电化教育,2012,(12):19-23.

[2]祝智庭. 教育信息化的新发展:国际观察与国内动态[J]. 现代远程教育研究,2012,(3): 3-13.

[3]郝兆杰,赵阳,王开. 有效应用:当前高校教育信息化建设的关键——基于河南某高校的调查[J]. 现代远距离教育,2011,(3): 35-38.

[4]祝智庭.中国教育信息化十年[J].中国电化教育,2011(1):20-25.

[5]李帅军.教育信息化管理的理论与实践[M].北京:科学出版社,2007.

[6]刘少雪,庄丽君,徐秀秀.我国高等工程教育研究现状、问题及原因分析——基于《高等工程教育研究》的实证研究[J]. 高等工程教育研究,2008,(3):65-68.

[7]华燕燕,李浩君. 移动学习外文期刊文献统计与定量分析研究[J]. 中国远程教育,2013,(2):42-47.

[8]郝成淼. 我国外语教育政策研究的概况与前瞻——基于中国期刊全文数据库的文献计量分析(1993-2012)[J]. 现代大学教育,2013,(1):57-64.

[9]施李丽. 基于文献计量的我国信息技术与课程整合研究[J].中国现代教育装备,2012,(23):96-101.

[10]郑忠梅. 高校网络德育研究的文献计量分析[J]. 高等教育研究,2012,(8):77-81.

[11]刘艳华,华薇娜. 国外远程教育研究的重点和发展趋势——基于国外远程教育研究成果的定量分析[J]. 现代远程教育研究,2011,(4): 51-55.

[12]陈丽,蒋楠晨,李秋劼. 我国“终身教育”领域研究现状的综述——基于对十年文献的计量和内容分析[J]. 现代远距离教育,2011,(5):3-10.

[13]Price, Derek John de Solla (1963). Little Science, Big Science[M]. New York and London: Columbia University Press.

[14]Lotka, A.J. The frequency distribution of scientific productivity [J]. Journal of the Washington Academy of Sciences, 1926, 16: 3-17.

[15]江三宝,毛振鹏.信息分析与预测[M].北京:清华大学出版社,2008.

[16]孙丽莉.浅析基金资助项目对高校学报的影响[J].科技情报开发与经济,2007,17(3):265-266.

[17]朱庆华,李亮.社会网络分析法及其在情报学中的应用[J].情报理论与实践,2008,(2):179-183.

(编辑:郭桂真)