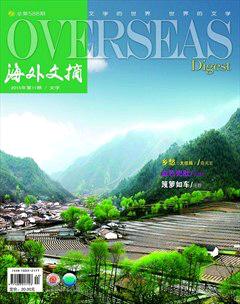

乡村记忆

程扬松

插秧

第一场春雨下透,父亲戴一顶斗笠、披一件蓑衣,扛把锄头出门———他要把田垄的缺口筑上,蓄满雨水,把田土浇透发软,好作田耕种。

有时是雨后初晴,有时是细雨如丝,父亲扛着犁耙,赶着“黄毛”下了田———“黄毛”是我家养的一头牯牛,才三四岁,有的是力气,也不晓得多调皮。它一仰头,“哞”的一声,便撒开蹄子拖得父亲摇摇晃晃。父亲恼羞成怒,“叭”的一鞭,大喝一声“娃(同音)”,黄毛才停下,还不服气地甩了甩脑袋、突了突鼻子。

成片的田野,流云游走,青蛙的鼓噪无边无际,燕子在空中盘旋鸣啾,或者在电线上填写一些五线谱。布谷鸟一边歌唱,一边连同麻雀在新翻的田土里觅食。黄毛闷着头在前面拉犁,走慢了,父亲就轻轻一鞭,“嗨(音同)”一声,黄毛就紧走几步;要往右拐弯,父亲便往右紧紧牛绳,“撇(音同)”一声;要往左拐弯,父亲便往左紧紧绳子,“戒(音同)”一声。在黄毛和父亲的合作下,篱笆解开田土的外衣,试图探寻它内在的秘密和活力,窖藏一冬的新土气息扑面而来。十岁出头的我,站在冰冷的水田中,吐两口唾沫在掌心,先是“做山光”,也就是把田埂上的杂草锄掉;然后“筑田埂”,抓一把铁爪锄,将父亲和黄毛新翻的田泥,捞来厚厚地筑在田埂上,并压紧涂匀摸瓷实,最大限度地防止田水从田埂缝隙中流失(干枯的裂缝或者青蛙、泥鳅、鳝鱼、蛇、昆虫等钻出的缝隙)。远处,村里人零零星星地在田里奔忙,吆喝的声音此起彼伏,劳作的身影相互呼应,有时临近的还凑在一起,歇一口气、喝一罐茶、抽一支烟、说一通话,整个热闹的田野,宛若一个春天的集会。

秧田的精细程度是最高的,不仅要深耕,保证田土的肥力,而且要耙细,保证田土的细腻,最后要耘平,保证田垄不积水。父亲将秧田垒成一垄一垄,耘得平滑如镜,然后蓄上水漫过田垄,将新买的稻种均匀地撒在田垄里———家中五亩水田,要用十斤左右稻种,当年的花费100多块,可买20多斤猪肉,如果年份好,可收成4000斤稻谷,交罢公粮余粮,可够养活我们一家五口———当然,早米只是救救急,等晚米收上(更好吃),多余的早稻就会被卖掉,以供家中开支。父亲是心细的,还洒上尿素、菜饼和“呋喃丹”,并扎上几个草人,保证秧苗的顺利成长。

此后几十天,父亲去秧田更勤了,就像我们念书,只在周末休息一天半。其他要插秧的田,也被他和母亲耕作好了。清明过后,桃花开罢,忽一日,父亲宣布说,明天要插秧了。

那时,插秧是个苦差,也是个大事。父亲把该请的人都请好(原先是相互换工的,现在都是给工钱了),也把工作安排好:几点钟开早工拔秧,早饭后哪些人拔秧、挑秧(远的还得用独轮车推),哪些人插秧……母亲则是准备好吃喝:早饭的鸡蛋面条,午饭的咸鸭蛋和鱼肉,下午当点心的包子馒头或蒸糕,晚饭的烟酒……我们姐弟几个,如上学,则放学帮忙:我帮大人们搬运,姐姐帮妈妈做饭,弟弟负责放牛;如不巧在周末,我和姐姐就必须和大人们一起下田拔秧———现在记忆尤深的,不是泥水的刺骨、泥石的扎脚、弯腰的辛劳,而是水蛭的威胁———你感觉小腿有点麻胀,抬脚一看,几条水蛭已经喝足了血圆滚滚地蜷在小腿肚上了,吓得我们尖叫一声,三两下扯开水蛭扔得老远。还有一年,恰巧插秧时天气干晴,秧田里剩水不多,洗秧十分困难,秧也异常难拔,没办法,我们只有让秧裹着厚厚的泥,绑好后扔到就近的水沟里洗净后挑运。小手很快就起了一个个血泡,可父母根本不理会我们的疼痛和啼哭,只一心侍弄着手中的秧苗,既不言苦,也不叫累,好似秧苗比我们姐弟几个金贵得多,我们只得坚持到最后,以致那些天连握铅笔都困难。

插秧时,把秧一个个等距离地抛到田里后,就会挑选一个插得最直的人(一般是男的),由他起个头,从中间开插(我们的土话叫“破七”)。这个人通常是谦虚两句,便在众人的赞誉声中下了田。弯腰撅股,左手抓秧(不能靠在膝盖上),右手插种(一般一行七株),便看见一片绿色的诗行远去。田垄再长,一趟中间也是不能上岸休息的,必须坚持到头才能上岸。稍微走动歇息一会儿,又从另一边开始新的一趟。如此循环反复、周而复始。天终于渐渐暗下来,田野也渐渐静下来,只听到一些幽微的喘息声,手攥秧苗插进水中的“噗噗”声,偶尔水蛭叮咬的“哎呦”声,和青蛙春虫的鼓噪声相呼应。

在沉默的弯腰劳作中,无边无际的田野不知不觉、无声无息就绿透了———当最后一个人爬上田埂,整个田野便沸腾起来:调侃笑骂声、歌声口哨声、收拾农具声,声声鼎沸———

采茶

乡下人不叫采茶,叫摘茶叶———一个很土气的说法,土得就像屋后的那片山岗,未加修饰;也像山上的那些茶树,随性生长。

摘茶叶通常在清晨或上午,是女人们和孩子们的事。

吃过早饭,母亲带着我们姐弟仨,各带一条小凳子,拎一罐茶,去离家仅几丈之遥的茶山,采摘今年的头茶。母亲和姐姐,在腰间系一条围裙,一条带花的好的,被姐姐抢在了腰上。我和弟弟,一人拎一个小竹篮,晃晃荡荡跟上了山———那时真是瞌睡啊,朝阳已经在东边照亮云层,我和弟弟却双眼朦胧、哈欠连天。

天依旧有些寒意。但又有什么关系?那些绿色的精灵,长的一拃,短的一寸,带着露花,参差不齐,仿若给茶树撑起了一顶绿冠,一阵微风吹来,扭着腰肢儿摇摆。这让我们内心惊喜又矛盾:那么多鲜嫩的绿芽儿,双眼看不过来,双手更不知落在哪里———母亲吩咐说,要一顺儿摘,摘干净,要顶住茎儿摘,摘到底。

母亲和姐姐是安静的,也坐得住。只听得手指尖儿掐断茶茎儿的“嚓嚓”声。我和弟弟,一边叽叽喳喳,一边东挑西选,净拣树冠上的长叶摘,不用弯腰,一把抓去,就是一撮鲜嫩的长势,眼睛碰到蜘蛛网,便“哎呦”一声,看到手指被茶叶染绿,又“哎呀”一声,不小心摔一跤,还是“哎哟”一声,惹得母亲一阵叫骂,我们又嘻哈着跑远。

太阳渐渐升高、天也渐渐变热。母亲的围裙已经高高鼓起,像怀了八九个月的身孕。姐姐的围裙也已过半,就我和弟弟的篮子才垫了个底,还有些老叶。母亲叹口气,摇摇头,便将我们姐弟三人采摘的茶叶并在一个篮子里,拎回家,摊晾在篾盘里。母亲不在,我们就自由快活了,嗡闹的蜜蜂、起舞的蝴蝶、成群的蚂蚁、游走的毛毛虫,都是玩乐的对象,最喜欢的,就是去近边的小竹林里,去寻找新发的小竹笋———先用开水涮一下,再放几片腊肉,配点辣子和野韭菜,便是餐桌上的珍馐,即使时过二十多年,仍能撩拨起我的味蕾。只留姐姐一人边喊边骂,坚守原地。

炒茶要趁新鲜,也是门技术活,需要父母配合,通常安排在晚上。母亲将锅洗净,将灶点燃,便移交给了父亲,自己在一边打配手。父亲啜一口滚烫的浓茶,瞟一眼热锅,感觉温度到了,便坐上灶台,将茶片倒进锅中,双手翻捧拨弄,将之炒软,也叫“杀青”。母亲早已准备好一块洗净擦干的木板,让父亲将“杀青”过后的茶叶倒在上面。然后是“揉捻”,用上暗劲,不厌其烦,将之揉熟揉润揉透。最后是将之匀撒在温锅里烘焙,直至完工出锅。父亲炒茶的手艺还是不错的,炒出的茶,色清、形细、味香———他泡一杯品尝,看叶片在热水中舒展起舞,啜一口新茶的滋味,嗅氤氲间散发的清香,高兴得摇头晃脑。当然,村里制茶手艺最好的是我小姑父的母亲———一个年近七旬的龙泉人。

新茶是上火的。母亲用干净塑料袋装好扎实(以防变软走味),留下少许藏在酒坛里日后接待贵客,剩余的,则是带到离家60华里远的德兴铜矿卖掉———那时的手工新茶,品相好的,碰到价格好时,也不过20块钱一斤,全家人几天的辛劳,不过十几斤新茶,200多元钱的收入,却能交够我们姐弟三人的学费。

接下来的一个月间,母亲还会带上我们,去摘二道茶、三道茶。那些叶大茎粗味浓的茶,少了些纤柔,多了些粗犷,依旧芳香,也更劲道,正中父亲的口味,成了他一年的味蕾珍馐。

——歌剧《田垄之上》 选曲