上世纪二三十年代大学讲义集中出版现象概说

李瑞山 金鑫

[摘 要] 教员编发讲义在民国大学非常普遍,这些讲义经过教学实践的反复打磨日渐精湛,成为最具出版潜质的学术稿本。经民初十余年的积累,上世纪二三十年代,这些讲义以多种形式集中出版,构成近代出版史上独特的大学讲义出版高潮。本文从出版史与学科史、教育史结合的角度,以中文学科为中心,通过史料钩沉和文献整理对讲义集中出版现象作一呈现,考察民国出版业对我国现代学术发展积极作用的同时,为研究近代出版与近代教育的复杂关系提供一个新的视角和途径。

[关键词] 讲义 出版 大学 中文学科

[中图分类号] G237 [文献标识码] A [文章编号] 1009-5853 (2015) 04-0099-07

民国时期,出版与教育的联系非常密切,出版社不仅为新式教育提供教学用书,还参与教育实践,为新式教育理念的传播提供了重要途径。迅速发展壮大的新式教育又滋养了整个出版行业,商务印书馆、中华书局等重要出版机构的发展都离不开学校教育的支撑。在高等教育层面,很多教员都与出版机构有密切合作,出版学术专著、担任期刊撰稿人、兼任出版机构编审,是比较常见的几种形式,也有大学与出版机构合作出版学术丛书、合办学术刊物等其他形式。上世纪二十年代中期至三十年代末,大学教员纷纷将个人著作交由出版机构出版,其中多数为其授课讲义,这就形成了我国近代出版史上非常独特的讲义集中出版现象。

民国大学,教员授课一般都会编发讲义,经过民初十余年的发展,各大学、各学科都积累了一定数量的授课讲义,其中不乏具学科开创性或奠基性意义的作品。虽然当时仅限于校内印发,但其内容已经过教学实践的反复考验和作者多次打磨,其形态也随着大学出版部多次内部印行日臻规范和完善。这就使大学讲义成为最具学术著作潜质的文本。一旦时机成熟,它们就会破土而出,由校内印发的“准出版”形态转为正式出版;多种学术出版物因此诞生。20世纪二十年代中期至抗战爆发前,在多重因素的共同作用下,积累了十余年的大学讲义以多种形式不约而同地出版问世,形成一轮讲义出版高潮,而中文学科讲义正是其中的典型代表。因此,以考察中文学科(包括文学、语言学、文献学等)为重点,旁及其他文科类学科的讲义出版情况,可窥一斑而知全豹,对这一独特出版现象及其内部机制有所了解,同时也可从一个新的角度考察民国出版与高等教育之间的密切关系,呈现现代出版业对我国现代学科及高等教育的基础累积和发展所发挥的积极作用。

1 拉开讲义出版的序幕:分校初版的“××大学丛书”

民国初年,大学讲义出版的情况已然存在,只是比较分散,数量也相对有限。以中文学科为例,比较早的有姚永朴在北京大学讲授“文学研究”的课程讲义《文学研究法》,1916年由商务印书馆刻印出版;陈柱尊在南洋大学讲授“庄子文”的课程讲义《庄子内学篇》,1916年由中国学术通论出版社出版;龚道耕在成都高等师范学校讲授“中国文学史”的课程讲义《中国文学史略论》,1919年由成都某出版社出版。至1918年,商务印书馆开始已与北京大学、南京高等师范学院等高校合作出版“××大学丛书”——丛书冠以诸大学名称,书目由高校选定推荐,经商务印书馆审核即可出版。这为讲义摆脱零散刊行的状况提供了契机,也为大学讲义集中面世拉开了序幕。

商务印书馆1918年的大事记中有这样的记载:“10月 尚志学会丛书开始出版。此为本馆印行学术丛书之始。嗣后续出者有:北京大学,南京高师,武昌高师,东南大学,中央大学,武汉大学,大同大学,燕京大学,北京师大,厦门大学,上海美专,国立音专的学校丛书。”[1]从笔者掌握的资料看,最早的大学丛书是商务印书馆与北京大学合作出版的《北京大学丛书》。张元济年谱1918年7月9日记述:“后又参加《北京大学丛书》编译茶话会,到会者有蔡元培、夏元瑮、陈独秀、王长信、胡适、章士钊。会上已成三书稿:《人类学》(陈映璜)、《心理学大纲》(陈大齐)、《欧洲文学史》(周作人)。详商版式、字体等出版事宜。”[2]1920年胡适在北京大学开学典礼上发表了题为《提高和普及》的演讲,其中提到“大学丛书出了两年,到现在也只出了五大本。后来我们想,著书的人没有,勉强找几个翻译人,总该还有。所以我们上半年弄了一个《世界丛书》,不想我十个月的经验结果,各处寄来的稿子虽有一百多种,至今却只有一种真值得出版”[3]。

由上述材料可见,《北京大学丛书》作为第一部大学丛书,其书稿征集情况并不理想,到1920年也只有五部,新增两部为胡适的《中国哲学史大纲》上卷和梁漱溟的《印度哲学概论》。这五部中,周作人的《欧洲文学史》就是由在北大国文系的讲义整理而成,他回忆说,因在北大开设“欧洲文学史”“希腊罗马文学史”两课,每周需写讲义二十张,经鲁迅添改后交学校油印备用,“这样经过一年的光阴,计草成希腊文学要略一卷,罗马一卷,欧洲中古至十八世纪一卷,合成一册《欧洲文学史》,作为《北京大学丛书》之三,由商务印书馆出版”[4]。究其实,《北京大学丛书》出版的五部著作全部来自授课讲义:梁漱溟的《印度哲学概论》序言第一句即“兹番《印度哲学讲义》与他方讲印度哲学书籍暨上次讲义之编制均不同”[5];蔡元培为胡适《中国哲学史大纲》所作序言中说:“先生到北京大学讲授中国哲学史,几满一年。此一年的短时期中,成了这一编《中国古代哲学史大纲》,可算是心灵手敏了。”[6];陈大齐在其晚年自述中称“《心理学大纲》为《北京大学丛书》之一,商务印书馆出版。本书系就讲义修订而成,以介绍当时心理学知识为主……”[7]。1920年后,《北京大学丛书》又陆续出版了张慰慈《政治学大纲》(1923)、梁启超《先秦政治思想史》(1923)、高一涵《欧洲政治思想史(上)》(1924)、陈士璋《定性分析》(1924)等著作。

关于《北京大学丛书》与讲义的关系,1924年《清华丛书》编委会作了这样的概括:“目前甚嚣尘上之《北大丛书》,均系其校中讲义所集成。”[8]北京大学将讲义作为本校丛书出版的做法,为讲义稿本转化为学术著作提供了一条有效途径,为很多高校所采纳。《清华丛书之具体办法》中,即将学生毕业论著、各科讲义以及留美回国同学论著作为丛书最主要的三种来源,认为清华之讲义“现虽未备,但自编讲义者亦复不少,苟校中每年选其备者印之,亦未必见弱于北大之丛书。如现校中民国史讲义均一时不可多得之作,印之成书,必能受社会之欢迎也”[9]。

随后出版的各大学丛书中也多将本校授课讲义列入其中,就中文学科来看,《东南大学丛书》中有陈钟凡训诂学讲义《古书校读法》、顾实文字学讲义《中国文字学》、目录学讲义《汉书艺文志讲疏》等;《武汉大学丛书》中有刘赜音韵学讲义《声韵学表解》;《北京师范大学丛书》中有黎锦熙《国语文法讲义》;《中央大学丛书》中有吴梅曲选课讲义《曲选》等。

《北京大学丛书》的出版奠定了讲义出版的一种范式,也拉开了各大学丛书出版的序幕,彼时高等教育界由此形成大学丛书出版之风气。当时“国内各大学教授专著杀青付梓,积有种数后,校方往往即冠以校名,名曰某大学丛书,如北大、北师大、东大、南开大学、中大、北高师、南高师、大同大学、武汉大学等等,夥颐至不胜数”[10]。大学丛书之风几乎贯穿整个民国时期,这为民国时期很多大学讲义的面世提供了便利条件。1947年厦门大学出版了该校的大学丛书,其中第一部林庚《中国文学史》的前三章底稿即是林庚1941年在厦门大学讲授文学史时印发的课程讲义。

以《北京大学丛书》为肇始的各大学丛书,旨在加强学术建设、交流,展示本校教师的学术成果,进而体现该校之学科实力。因此,被选入丛书出版的一定是当时该校最优秀的成果,这无形中将讲义在出版领域作了区分。换句话说,对同时期的授课讲义,考察其出版情况,即可判断该讲义彼时在学校和学科中的认可度。以北京大学为例,在《北京大学丛书》出版之时,刘半农文法课讲义《中国文法通论》、刘师培的《中古文学史讲义》业已编写完成,但都未能收入丛书出版,分别于1919年和1920年由北京大学出版部公开出版(虽然刘著后来被公认为学术名著),而陈汉章讲授尔雅和说文课的讲义连正式出版的机会都没有获得,一直处于校内印行的状态。由此可以看到讲义在出版过程中产生的差异。各大学丛书只是其中比较早的一种出版形式,作为一校学科实力的代表,丛书书目必然经历严格筛选,其数量注定不会很多,以此途径出版的中文学科讲义相应也比较有限。基本情况可见下表。

表1 民国各“大学丛书”收录中文学科讲义述例表[11]

2 有规模而未完全实现的教科书宏愿:作为大学用书出版的授课讲义

1931年,商务印书馆推出了名为“大学丛书”的出版计划。这一计划是在以蔡元培为首的教育界极力倡导“教科书国化”的背景下酝酿产生的。王云五设想借助大学“教科书国化”的浪潮,使商务印书馆取得经教育部审定的全国通用大学教科书的出版特权。“大学丛书”与此前各大学独立出版的“××大学丛书”相比,表面上看只是少了各校校名,但出版目的有根本不同:各校丛书是以展示本校教师学术研究成果为目的的学术著作,而“大学丛书”则是以规范统一全国大学教学用书为目的的教科书和教学参考用书的汇集。王云五本人也明知两次丛书出版的差异,他站在出版运营的角度指出“为推行此计划之初步,唯有鼓励大学教授的写作尽量由商务印书馆代为印行,将来积有数量,再行严加审查,扩充为大学教本”[12]。丛书以大学教本为最终目的,一直发挥教本作用的授课讲义因而具备了作为“大学丛书”汇集目标的潜在可能。而当时制定的《商务印书馆印行大学丛书章程》,则使这种潜在可能在客观上得以实现。

《章程》前两条规定了“大学丛书”的来源:“一、大学丛书依大学丛书委员会所定目录,经各委员代为征集稿本,由本馆酌量次第印行,或经各委员介绍专家,由本馆约定编著之。二、本馆已出版之专门著作,经委员会审查后,得加入大学丛书”[13]。

可见“大学丛书”来源主要有三种:已出版之专门著作、已基本完成的稿本以及向专家约稿。按照书稿完成情况,分成两大类,一类是已经完成的,一类是需要从头编著的。两类在出版难度上的区别显而易见,对此当时出版界就有非常明确的分析:商务印书馆出版的大学丛书“一种是将现有的书籍,汇集起来,由出版者划一其装订与版式……。编印人只负校雠之责,至多只加一篇序言。而在选择、版式和装订方面,编印人均可匠心独运,使这套书既便利,又美观……还有一种丛书是由出版者方面特地托人编著成功的。关于此种丛书的发行,困难自较前者为烈。不但各书的编著人方面,需具相当能力,就是出版者方面,亦必先有一个通盘的计划,一贯的方针,而后参差不齐之病,始可避免”[14]。

《章程》第三、四条则规定了“大学丛书”的出版安排:“三、大学丛书第一集暂以三百种为限。四、大学丛书第一集拟分五年出版,除本馆已出版可以归入者外,每年出版四十种。”[15]五年时间出完三百部,时间相当仓促。为了完成出版计划,编委会只能选择业已出版或已形成稿本的出版,而较少选择难度相对较大、周期也更长的临时约请编著方式。这为处于准出版状态的讲义收入丛书正式出版提供了比较理想的客观条件。

从实际出版情况看,商务印书馆的这套“大学丛书”累计出版317种,“迄于抗战爆发前的四年时间里,商务印书馆编印出版的《大学丛书》超过200种,已达到原计划300种的2/3以上”[16]。如此高的出版效率,决定了成书再版或完稿出版的比例必然很高,其中多数为授课讲义整理改编而成。以中文学科为例,吴梅在北京大学讲授词曲课的讲义《词学通论》、顾实在东南大学讲授文字学课的讲义《中国文字学》、杨树达在北平高等师范学院和清华大学讲授文法课的讲义《高级国文法》、王力在清华大学和燕京大学讲授音韵学课的讲义《中国音韵学》,都被收入“大学丛书”出版。

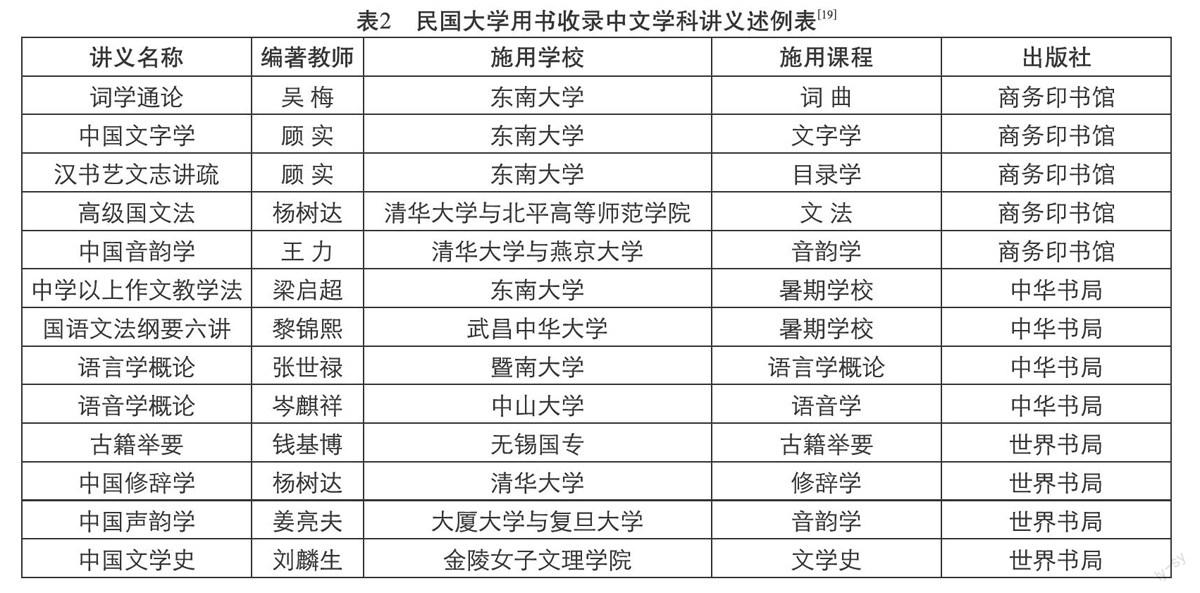

1930年代以后,与商务印书馆同样出版大学教科书的,还有中华书局和世界书局。中华书局也是较早参与各级教育课本出版的出版社之一。据吴永贵辑录的中华书局出版大学用书的目录[17],中华书局在民国时期共出版大学用书达91种。其中很多也是授课讲义。属于中文学科的有:梁启超在东南大学暑期班的授课讲义《中学以上作文教学法》,黎锦熙在武昌中华大学暑期学校的授课讲义《国语文法纲要六讲》,张世禄在上海暨南大学的授课讲义《语言学概论》,岑麒祥在中山大学的授课讲义《语音学概论》等。世界书局出版大学用书的数量也较可观,从1939年出版的《世界书局图书目录》看,截至其时,世界书局已出版大学用书143种,主要形式有编著和译著两种,涉及哲学系、中国文学系、外国文学系、史学系、政治系、法律系等13个系的课程[18]。其中中国文学系用书共10种,包括授课讲义出版成书4种:钱基博在无锡国专的授课讲义《古籍举要》,杨树达在清华大学讲授修辞学的讲义《中国修辞学》,姜亮夫在上海大夏大学和复旦大学讲授音韵学的讲义《中国声韵学》和刘麟生在金陵女子文理学院的授课讲义《中国文学史》。

对大学教科书的出版来说,讲义因体例上符合课程讲授需要,具备作为教科书出版的潜质。同时大学教科书出版计划对出版速度和总量有较高要求,使得实际操作中更加依赖已经有完整稿本的授课讲义。因此讲义借助大学用书这一途径出版的数量是很大的。抗日战争期间,由于客观条件的限制,大学用书出版潮渐渐回落。虽然1940年国民政府推出了“部定大学用书”的出版条例和具体办法,但截至1945年,出版的“部定大学用书”仅有35种,仅涉及当时大学1007个科目的3.5%,统一大学教课书的宏愿未能实现。

上述那些已经出版的大学用书,其贡献与价值值得珍惜,尤其是曾经用于课堂讲授的讲义,兼具学科教育和学术成果的双重价值,成为学科发展史上非常重要的奠基之作。

表2 民国大学用书收录中文学科讲义述例表[19]

3 未入体系却成大宗:分散出版的授课讲义

前两节梳理了授课讲义作为各个大学丛书以学术著作出版和作为“大学丛书”以大学用书出版的基本情况,并对其中二十余种中文学科讲义出版单独列表呈现。需要指出的是,虽然这两种讲义出版方式相对集中且自成体系,不可忽视,但就讲义出版数量而言,这两种并不是最多的。以中文学科为例,1920年代中期至1930年代末,总计出版讲义90余种,通过上述方式出版仅20余种。其余则是由不同出版社以独立出版的方式面世的。这些分散出版的讲义,虽未冠以体系名目,最终却成为大宗。

从笔者掌握的资料来看,上世纪20年代中期至30年代末分散出版的中文学科讲义约70种。其地域分布特征非常明显,与当时高等教育发展状况基本一致,形成南北两大核心区:北片以北京大学为首的平津地区各大学,教师一般会选择北平各书店出版其讲义,据笔者统计约有17家在平书店及1家在津书局参与了中文学科讲义的出版活动;南片以东南大学及上海的几所大学为中心,这些学校的教师一般会与上海各书店合作出版其授课讲义,据笔者统计约有15家在沪书店及2家南京书局参与了中文学科讲义的出版。从讲义出版数量和出版机构的数量看,两大核心区可谓平分秋色。此外,具体到某部讲义的出版,笔者发现,极少有教师会突破这一地域界限,也就是说很少有南片教师将讲义送到平津地区书店出版,或是北片教师寻求与上海南京各书店合作出版讲义。这既说明讲义出版依赖编著者与书店之间比较熟悉稳定的合作关系,同时也不难看出,当时中文学科全国性的学术圈并未形成或并未发展到成熟阶段,这才造成了学科著作出版如此明晰的区域划分。下面以列表方式对众多中文学科讲义分散出版的状况做一呈现。

表3 北平地区(含天津)中文学科讲义出版情况简表[20]

表4 上海地区(含南京)中文学科讲义出版情况简表

续表4 上海地区(含南京)中文学科讲义出版情况简表

4 大学讲义集中出版的背后

各大学丛书、大学教科书与教学参考书、分散出版的学术著作,三者共同构成了上世纪20年代中后期到30年代末的讲义出版高峰。90余种中文学科讲义借此得以正式出版,成为学科奠基性著作。出版高峰的出现是多种因素共同作用的结果:社会文化思潮的影响,高质量稿本的积累,高等教育的影响扩张,阅读人群和阅读需求的扩大,出版商的经营策略,印刷技术的提高等等,都有积极推动作用。笔者认为有两点尤其值得关注。

其一是讲义正式出版前独特的传播效应。讲义的对象首先是高校学生。教师将编印的讲义发给随堂听课的学生,获得讲义的学生其实具有双重身份,他们既是现下的学习者,同时也是这一专业潜在的研究者和从业者。在高等教育并不普及的民国时期,多数学生毕业后都将从事学术研究和专业教育,他们在课堂上听老师对讲义的讲解,其实是在接受一种深度传播。讲义在他们的脑海中已经与专业教育紧紧联系在一起,当他们毕业开始从事专业教育后,自然会遵循课堂讲义的套路,甚至选择自己学过的讲义用作教本或参考书。那实际是对讲义的又一次传播。

其二,从校内传播到正式出版蕴含的意义。这一转换,不是简单的形态变化,讲义出版高峰的背后其实蕴含着民国一代知识分子破除狭隘门派观念的局限,逐步接受知识公共化的思想历程,这一思想历程也是出版高峰能够出现的最重要的主观因素。

民初,虽然教学方式已由传统的开门授徒转变为新式课堂教学,但教师的教育心理并未随之彻底转变,“我的知识仅传授给我的学生”的观念仍普遍存在。这一观念突出表现之一就是教师对讲义出版的控制,即讲义仅限于在自己的课堂上使用,拒绝将讲义正式出版使其内容成为公共知识的一部分。即使到了1926年,讲义出版已渐成风气,仍然可以看到这样的呼吁:“我希望诸大学的教授以及国内学者、专家,尽量把穷年累月努力的结果公表出来,不要把学术视为私有。我希望国立编译馆的主事人,多多编译些适于我国情形的大学教本或参考本。”[22]可见知识私有化观念在大学教育中影响之深。传统的知识占有观念直接影响了学科的现代发展,抑制了学术圈的形成。因此民国政府教育部也着力改善这一状况,其中最有效的就是将成果、著作出版与教师的切身利益联系起来,通过经济手段扭转教师观念。

1928年中央教育法令中颁布了《大学教员资格条例》,条例将大学教员分为教授、副教授、讲师和助教四等,并对每等教员的任职条件、激励机制等作了规定。其中每一等教员任职资格中都列有对“特别成绩”“成绩突出”的激励机制。那么所谓“成绩”指的是什么呢?该条例第三章为“审查”,要求报送的审查材料包括“履历、毕业文凭、著作品和服务证书”[23]四项,可见成绩专指“著作品”。国家的教育政策在大学中也得到了普遍执行,查看1930年各大学教师聘任规则,对著述均有要求。例如《北京大学所订教员资格》[24],要求的教授资格第一条即是“在学术上有创作或发明者”,副教授资格的第一条为“对于所任学科有专门著述者”;《北平师范大学所订教员资格》要求“教授以国外留学在著名各大学得有学位者为主,此外教学经验及著作均为重要条件”[25]。类似的要求还出现在清华大学、山东大学、武汉大学、暨南大学、中山大学等学校的教师聘任资格规定中。

将著作出版纳入教师评聘体系,在教师充分职业化的时代里,其影响是巨大的。教师们既为学术荣誉努力,也需为稻粱谋,就要不断寻求著作出版的机会,使用多年的授课讲义无疑是最理想的出版稿本。这种主观上的转变成为讲义出版高峰出现的一个重要原因。由民初的只为自用拒绝出版,到二三十年代纷纷主动贡献讲义予以出版,从教师心理看,都是出于对学术成果的珍视和对个人生计的考虑,相同的心态,却产生了完全不同的效果——国家政策推动下的教师职业化进程成为教师行为的主导因素。

注 释

[1]本馆四十年大事记(1935).商务印书馆九十五年:我和商务印书馆[M].北京:商务印书馆,1995:687

[2]张树年.张元济年谱[M].北京: 商务印书馆,1991:155

[3]柳芳.胡适教育文选[M].北京: 开明出版社,1992:77-78

[4]周作人.五四之前[M]//周作人.知堂回想录[M].石家庄: 河北教育出版社,2002:426

[5]梁漱溟.印度哲学概论[M].上海:商务印书馆,1919:1

[6]胡适.中国哲学史大纲[M] .上海:商务印书馆,1919:1-2

[7]陈大齐.八十二岁自述.陈大齐先生专辑[M].海盐: 中国人民政治协商会议浙江省海盐县委员会文史资料工作委员会编,1988:4

[8]包华国.清华丛书之具体办法[J].清华周刊,1924(10):10

[9][17]吴永贵.中华书局与中国近代教育:1912-1949[D].武汉:武汉大学,2002:185-186

[10]商务印书馆编印大学丛书[J].浙江图书馆馆刊,1933(2):167

[11]表1是笔者在搜集整理民国各大学中文学科讲义施用、出版、存藏等情况的基础上,参阅民国出版史资料,尤其是商务印书馆出版年鉴整理而成。

[12]王云五.岫庐八十自述[M].上海: 上海人民出版社,2007:84

[13][15]商务印书馆印行大学丛书章程.转引自吴永贵.民国出版史[M].福州: 福建人民出版社,2011:475

[14]梁鉴立.对于商务印书馆大学丛书目录中法律及政治部分之商榷[J].图书评论,1933(3)

[16]商务印书馆.商务印书馆与新教育年谱(上册)[M].南昌: 江西教育出版社,2008:392

[18]世界书局.世界书局图书目录[M].上海: 世界书局,1939:20-28

[19]表2是笔者在搜集整理民国各大学中文学科讲义施用、出版、存藏等情况的基础上,参阅民国出版史资料,尤其是商务印书馆、中华书局、世界书局三家出版大学教科书较多的出版社同期图书出版目录整理而成。

[20] 表3、表4之技术路径如下:首先借助校史资料,整理民国各大学中文学科师资与课程开设情况;随后查阅开课教员的年表、年谱、传记等史料,了解其著述情况,重点关注讲义整理出版的有关线索,建立起课程、讲义、著作出版之间的联系;最后通过翻阅著作序跋、学科史料和回忆录等材料进行验证,整理成表。

[21] 1926年4月,北新书局因在其出版刊物《语丝》上刊发鲁迅的文章《纪念刘和珍君》被北洋政府查封,但不久北洋政府即告垮台,查封也就不了了之,北新书局仍正常营业。1926年6月,北新书局在上海开设分部,北平、上海两地经营,直到1928年底书局全部迁往上海。因此本文以“(北平)北新书局”和“(上海)北新书局”加以区分。

[22]华超.大学教育用书问题评议[J].教育杂志,1926(3):3

[23]中央教育条例(甲)[J].大学院公报,1928(1):1-3

[24][25]论我国大学教员任职资格与聘任标准[J].高等教育季刊,1941(9):57

(收稿日期:2015-01-09)